Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

La ficha de reconocimiento mineral, y su uso. Parte 1

Son muchas las veces que me han llegado mails o comentarios, pidiendo que determine un mineral o hasta una roca, mandando para ello simplemente una foto. Eso me obliga a explicar que cualquier cosa que les contestara sería poco seria, ya que las determinaciones sólo pueden hacerse con el material en la mano.

Esto ocurrió tantas veces, que terminé escribiendo un post en el que explico por qué se debe manipular el ejemplar, y no su foto, y es el post que les pido que lean en esos casos. Es éste.

Como pese a todo soy servicial, también les digo que armen una ficha con las propiedades que ellos mismos pueden medianamente definir, si siguen al pie de la letra mis indicaciones en los sucesivos posts en que las fui explicando, y con ella en la mano consulten a un experto, o una tabla de las muchas que existen, pero que sea accesible a su propia preparación.

Por supuesto, la definición final dependerá de la calidad de las observaciones. Si anotaron algo mal, o lo establecieron mal, malo será también el diagnóstico, y a nadie más que a sí mismos podrán culpar. Otra razón por la que también recomiendo como primera opción, dirigirse a la universidad, colegio de geólogos, o dirección de minería más cercana, y pedir ayuda allí.

Ahora debo aclararles que como los voy a estar mandando a repasar muchos conceptos que he explicado en otros posts, la lectura del de hoy puede hacerse larga, por eso la he dividido en dos partes. Hoy armaremos la ficha, y la semana prósima, en el post del lunes, les diré cómo manejarse con ella, si es que no van a recurrir a ayudas de expertos.

¿ Cómo armar la ficha de reconocimiento mineral?

Si a pesar de todo lo dicho, insisten en determinar su muestra por sí mismos, he aquí la ficha que deben armar para cada ejemplar. Lo que está en negrita debe aparecer en la ficha, lo que no lo está es simplemente la aclaración con la que los estoy guiando:

- Identificación de la muestra: puede ser un número, una clave alfanumérica o bien una referencia que sea significativa para el coleccionista. Pueden inclusive anotarlas con una expresión final que diga «Colección de…» y allà orgullosamente poner su propio nombre.

- Procedencia: allí anotarán los datos del sitio del hallazgo, su modo de yacencia etc. Si se trata de un intercambio, también con qué colección o coleccionista se realizó dicho intercambio.

- Color: a partir de esta propiedad, les colocaré en cada una, el link al post en que he explicado cómo definirla y cómo describirla, ya que los códigos son muy específicos para poder acceder de manera correcta a las tablas de determinación. Usen también los links internos que encuentren en cada uno de los posts a los que vayan llegando, y si hay dos partes, lean ambas. Respecto al color, recuerden que esta propiedad es meramente orientativa. Sólo en muy pocos casos tiene valor diagnóstico.

- Raya

- Brillo

- Diafanidad

- Tenacidad

- Dureza: este tema incluye dos posts, lean ambos.

- Hábito

- Sistema cristalino

- Fractura y/o Clivaje: Estas propiedades pueden o no coexistir en un mineral, ya que son vectoriales. Por lo general se las coloca en el mismo lugar en las tablas de reconocimiento. por eso las pongo juntas también en la ficha, pero deben observarse y anotarse ambas.

- Peso específico: Si no se cuenta con los elementos necesarios para la determinación cuantitativa, debe al menos anotarse una onbservación cualitativa (bajo, medio, elevado) que sirva de orientación.

- Otros: Aquí se incluyen los rasgos que no siempre están presentes, y que a veces no se establecen, como son los caracteres organolépticos– olor, sabor, sonido y tacto– o la luminiscencia, la electricidad y el magnetismo. Toda otra observación de interés, como por ejemplo si el ejemplar presenta maclas, inclusiones, etc, también se escriben aquí.

¿Cómo reconocer cada propiedad de las mencionadas?

Si bien ya les he ido colocando en cada una el link correspondiente para que las puedan explorar con relativa soltura, antes deben recordar los conceptos de propiedas escalares y vectoriales, en este post que les linkeo aquí. Si no revisan este concepto pueden llegar a sentirse un poco confundidos al entrar luego en la tabla.

Y por último, recuerden que de la minuciosidad y exactitud de su exploración, y de la precisión con que lo anoten todo en la ficha, depende que lleguen o no a una definición correcta.

Hasta aquí llegamos hoy, la semana próxima, añadiremos las respuestas para las siguientes preguntas:

¿Cómo determinar un mineral, a partir de la ficha de observación?

¿De qué tabla se trata la que aquí se presenta? ¿Hay otras?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de turmalina (elbaíta) en cuarzo, fue tomada por el Pulpo en uno de sus viajes a USA, y está subida en este sitio.

Otro sitio a conocer: las turberas de Malvinas.

Otro de los diez lugares que en su momento seleccioné como de particular interés geológico en Argentina, son las turberas de Malvinas. No las he visitado, de modo que mi aporte de hoy se basa en búsquedas bibliográficas, cuando del sitio mismo se trata.

Otro de los diez lugares que en su momento seleccioné como de particular interés geológico en Argentina, son las turberas de Malvinas. No las he visitado, de modo que mi aporte de hoy se basa en búsquedas bibliográficas, cuando del sitio mismo se trata.

¿Dónde quedan las Islas Malvinas y qué características generales tienen?

En realidad debería hablarse del Archipiélago de Malvinas, porque está constituido no solamente por las dos islas mayores- Soledad y Gran Malvina- sino también por una multitud de otras mucho más pequeñas que contabilizan alrededor de dos centenares, en una superficie aproximada de 12.173 Km².

El conjunto está situado a unos 500 km al este de la costa de la provincia argentina de Santa Cruz, entre los 51 y 52° de latitud sur, y los 57° 40′ y los 61° 25′ de longitud oeste. Emerge directamente desde la plataforma continental que ocupa el Mar Argentino, al oeste del talud continental.

El estrecho de San Carlos, de orientación noreste-sudoeste, separa las dos islas mayores. Todo el límite es sumamente irregular, dando lugar a numerosas bahías, ensenadas y puertos naturales.

Topográficamente, la isla Gran Malvina, con unos 4.377 km² de extensión, tiene s us cotas más altas en la zona oriental, con los montes Hornby, que se disponen casi paralelamente a la costa. La máxima altura de la isla es ostentada por el Monte Independencia, de 700 msnm. La parte occidental está ocupada por amplios valles.

La isla Soledad -de área aproximada a los 6.353 km²- en cambio, presenta la diferenciación altimétrica latitudinalmente, con las mayores elevaciones, denominadas Alturas Rivadavia, hacia el norte, donde se encuentra el cerro Alberdi de 705 msnm. Hacia el sur, se manifiestan planicies onduladas, constituyendo el territorio que se conoce como Lafonia.

Ambas islas están surcadas por arroyos y ríos mayormente temporarios, y hay zonas de espejos de agua muy someros, que generan las turberas que ocupan gran parte de la superficie total del archipiélago.

¿A qué deben su nombre las Malvinas?

Las Islas Malvinas han recibido numerosos nombres a lo largo de la historia, y son muy numerosas las hipótesis respecto a su primer avistamiento, pero hacia comienzos del S XVI, aparece un mapa español, en que aproximadamente a los 50° de latitud sur se señala la presencia de extensiones de tierra a las que se menciona como islas Sanson, de los Gigantes o de los Patos. Hay también otros documentos en que se las denomina Isla de los Leones, en alusión a los animales marinos homónimos. No obstante, no es claro si se referían a las islas que nos ocupan o tal vez al propio continente.

El nombre inglés Falkland le fue conferido al archipiélago, como una extensión del nombre que le diera John Strong en 1690, al canal de San Carlos, al que él bautizó Falkland Channel en homenaje a Sir Anthony Cary, quinto vizconde de Falkland, que había financiado su expedición.

El primer asentamiento europeo en la isla Soledad fue creado por el navegante francés Louis Antoine de Bougainville en 1764. Fue él quien acuñó el nombre de iles Malouines, que se tradujo luego al castellano como Malvinas. El nombre original era una alusión al puerto de Saint-Malo en Francia, de donde había partido Bougainville.

¿Cuál es el contexto geológico?

Hoy se considera que las Islas Malvinas formaban parte del paleocontinente Gondwana, la porción sur que se separó de Pnagea hace millones de años. Se supone que al abandonar su posición inicial, probablemente entre el extremo sur de África y la isla de Madagascar, la pequeña placa malvinense habría rotado alredededor de 180º, mientras se desplazaba hasta su posición actual.

Hoy es parte de la la Placa Sudamericana y su cuadro estratigráfico puede resumirse como sigue:

- Las rocas más antiguas de las islas ostentan edades de cerca de 1.100 Ma (millones de años), es decir que corresponden al Precámbrico, y se encuentran en las proximidades de Puerto Belgrano.

- El Paleozoico está representado dominantemente por rocas correspondientes al ambiente marino, pero hacia arriba de la secuencia, y seguramente por un levantamiento paulatino, con ascensos diferenciales, comienzan a aparecer sedimentos continentales, que al igual que los marinos son portadores de abundantes fósiles.

- El Mesozoico, periodo correspondiente a la desintegración del supercontinente de Gondwana, hay una gran aceleración en el movimiento de las placas, y consecuentemente se instala la más intensa actividad volcánica registrada en la historia del planeta. Esa alta sismicidad se extiende hasta el Cretácico, periodo final de la era. Ese vulcanismo se reconoce en las islas a través de la presencia de diques volcánicos de composición basáltica, y de un espesor que va desde 1 a 90 metros.

- Los eventos mas recientes, de la era Cenozoica- periodo Cuaternario- están representados a lo largo tanto del Pleistoceno como del Holoceno, por variaciones del nivel del mar, y glaciaciones que quedaron registradas a través de las geoformas características, tales como circos glaciarios y depósitos morrénicos. Los rasgos geomorfológicos más recientes, son lagos y lagunas, estuarios, dunas y costas acantiladas, todos en evolución actual.

¿Qué son las turbas?

El rasgo que destaco en el título del post es la presencia de turberas, recursos geológicos de gran importancia como combustibles, solamente por su abundancia, ya que tienen muy bajo poder calórico. Son importantes también para la produccción de abonos orgánicos.

Debo aclararles que en este post sólo daré un panorama general y una explicación relativamente somera, ya que haré más adelante otro, en el que me referiré al carbón mineral de manera más específica, y la turba es el primer eslabón en la cadena de su génesis. Pero aquí, les explicaré lo que les será útil para completar su visión sobre las Islas Malvinas.

La turba es un material de origen orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono, que se encuentra en la naturaleza en zonas frías y húmedas que facilitan el proceso sobre el que les prometo explayarme en otro post. Se presenta como una masa esponjosa y poco densa en la cual son todavía reconocibles algunos de los componentes vegetales que la originaron.

Como señalé ya más arriba, la formación de turba es la primera etapa de un largo y lento proceso de resultas del cual cierta clase de vegetación se transforma en carbón mineral, debido a la putrefacción y diferenciación parcial de determinadas especies vegetales, en ambientes reductores, porpios de pantanos, marismas y humedales.

Con el tiempo, la acumulación de turba puede alcanzar un espesor de varios metros. El ritmo de crecimiento calculado para las capas de turba, es del orden de los 10 a 50 cm cada cien años.

Hasta la instalación de las empresas argentinas YPF y Gas del Estado, la turba era la única forma de combustible utilizada en las islas Malvinas, pero actualmente también se usa como abono, y para reemplazar suelos o mejorarlos. Algunos cultivos pueden realizarse en este tipo de materiales, que desde el punto de vista pedológico se clasifican como histosoles, pues además del soporte físico, proveen buena aireación y retención de agua. No obstante, sólo son aptos para determinadas plantas porque presentan otras deficiencias a nivel de su estructura y de su capacidad de intercambio catiónico (CIC)

¿Qué otros recursos mineros explotables tienen las islas?

Hasta ahora, sólo a nivel de reservas estimadas, pero no comprobadas ni medidas, se supone que en la plataforma sobre la que se encuentran las islas, habría ricos yacimientos de petróleo y gas que, sin embargo, presentan serias dificultades para la explotación, por los elevados costos emergentes de la producción off shore.

¿Hay otro rasgo de interés paisajístico particular?

Sí, por cierto, se trata de las geoformas características de las islas que se conocen cmo «ríos de piedra», que serán motivo también de otro post, porque éste ya se ha hecho muy extenso y no los quiero aburrir.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia, y muestra a un grupo de malvinenses paleando turba hacia los años 1950.

Otro lugar que los geólogos argentinos deberían conocer: el Puente del Inca

En un post de hace bastante tiempo, les presenté el listado de diecisiete lugares de particular interés geológico en Argentina, y les prometí hablar poco a poco de todos ellos. Hoy es el turno del Puente del Inca en Mendoza.

En un post de hace bastante tiempo, les presenté el listado de diecisiete lugares de particular interés geológico en Argentina, y les prometí hablar poco a poco de todos ellos. Hoy es el turno del Puente del Inca en Mendoza.

¿Dónde se encuentra el Puente del Inca?

El Puente del Inca se encuentra conectando las dos orillas del Río Cuevas, en la provincia de Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, y dentro de lo que se denomina Cordillera Principal. Dista 183 kilómetros de la ciudad capital, y sólo 17 del límite con Chile. El puente se encuentra a 2.719 msnm, es de origen completamente natural, tiene forma de arco, mide 50 metros de largo y 15 de ancho, y tiene una luz de 40 m.

¿En qué consiste su interés?

Su interés es básicamente paisajístico, por la belleza de las coloraciones de los sedimentos que lo conforman y lo rodean. Pero también tiene interés geológico por su origen natural, y hasta un interés histórico, relacionado con la época, en el siglo pasado, en que se lo explotaba como centro turístico de aprovechamiento de la actividad hidrotermal. Dicha actividad se manifiesta sobre la margen derecha del río, en forma de manantiales calientes que brotan bajo el puente con temperaturas de 34º a 38º centígrados, es decir lo que más específicamente se conoce como aguas mesotermales.

El turismo revaloriza hoy aquellos sitios que conservan huellas de la historia, en este caso bastante reciente, pero no por ello de menor interés. Repasemos un poco esa historia.

Al comenzar el siglo pasado, la Legislatura Provincial autorizó a una sociedad anónima, cuyo representante era Luis Kuffre a construir y explotar un balneario que se popularizó como «Estación Termo Balnearia de Puente del Inca», a cuyas aguas se atribuían propiedades terapéuticas. Con la llegada del ferrocarril Trasandino, en 1902, la villa aledaña, denominada precisamente Villa Puente del Inca, conoció un periodo de notoriedad y bonanza, que motivó a la Compañía Hotelera Sudamericana a comprar en 1910, el antiguo establecimiento termal, donde comenzó a construir un hotel con todos los lujos de la época, y que podía alojar cómodamente hasta 100 pasajeros.

Desde el propio hotel se realizaban excursiones y cabalgatas hacia localidades cercanas, incluyendo el Aconcagua, y el Cristo Redentor. Respecto a los baños mismos, consistían en 9 cuartos con piletas revestidas de azulejos, por las cuales circulaba continuamente el agua termal, tan cargada de sales, que periódicamente debían eliminarse los depósitos carbonáticos empleando écido clorhídrico.

En 1965 un deslizamiento desde el cerro Banderitas Sur, causó grandes daños en el establecimiento, con lo que se dio fin a la explotación del complejo, cuyos restos son hoy motivo de visitas turísticas.

¿Cuál es el entorno geológico del Puente del Inca?

Si se realiza una apretada reseña, pueden mencionarse cuatro secuencias estratigráficas principales:

- Basamento pre-jurásico, compuesto por rocas de origen marino de los periodos Carbónico y Pérmico inferior, consistentes en sedimentos arenosos homogéneos grisáceos, con pelitas, conjunto probablemente generado por corrientes turbidíticas que descendieron por los fondos de la topografía marina. Sobre esa serie, se apoyan en discordancia angular, rocas volcánicas de edad permotriásica, depositadas por vulcanismo explosivo.

- Sobre el conjunto ya descrito, y discordancia mediante, yace una sucesión mesozoica de sedimentos continentales y marinos, y rocas volcánicas que comienzan en el Jurásico medio a superior y culminan en el Cretácico.

- Por encima, y luego de una discordancia angular, que afecta a los dos complejos anteriores, se encuentran conglomerados del Mioceno inferior a medio. Se trata de materiales de transporte fluvial, que se acumularon como abanicos aluviales de alta energía, en el quiebre de la pendiente.

- La cubierta más moderna, incluye diversos depósitos cuaternarios, representados por sedimentos glaciarios, nivoglaciarios, de remoción en masa, aluviales y coluviales.

¿Cuál es el origen de las aguas termales?

Si bien durante algún tiempo se relacionó el fenómeno hidrotermal con la actividad volcánica regional, al demostrarse que ésta data de hace unos 15 millones de años, se prefirió otra explicación diferente. Según Ramos, (1993) las aguas pluviales se infiltran a gran profundidad dentro de la corteza, atravesando niveles permeables generados por fallas (especialmente la de Quebrada Blanca), hasta alcanzar la profundidad del plano de despegue de las estructuras tectónicas. Es allí donde, por el gradiente geotérmico que ya les he explicado, el agua se calienta, y por la gran presión hidrostática reinante en un ambiente tan profundo, comienza su ascenso aprovechando el camino que le ofrece la superficie de falla de Penitentes, que se manifiesta en la superficie a poca distancia del Puente del Inca.

¿Cómo se ha formado el puente mismo?

Hoy se considera que esencialmente el puente reconoce un origen sedimentario- termal, vale decir que la cementación de los sedimentos previamente existentes se debe a las sales transportadas por el agua termal. Y son las mismas sales las que al depositarse en delgadas capas mineralizadas, le confieren a toda el área coloraciones en diversos matices de ocre, amarillo, verde, castaño y naranja.

No obstante, pese a ese acuerdo en lo general, los detalles del proceso han dado lugar a diversas hipótesis, de entre las cuales podemos recuperar al menos las siguientes:

- Darwin en 1838 postuló que el río Cuevas habría excavado un canal sobre un lado, dejando como remanente un voladizo colgante que se habría prolongado con materiales desprendidos desde el acantilado opuesto, y que se habría cementado luego con las sales minerales del fenómeno hidrotermal. Kitll en 1941, y Monteverde en 1947, apoyaron, con muy ligeras variantes de su propia cosecha, este modelo.

- En 1907, Walter Schiller supuso un lento crecimiento por aposición lateral desde el área donde emergen las fuentes termales, que habrían depositado minerales, avanzando a expensas de la cementación resultante, hacia la margen opuesta del río.

- Ramos, en el trabajo ya mencionado, propone otra alternativa, a partir de las observaciones realizadas en otros puentes naturales temporarios de la cuenca del río Cuevas. Según su modelo, son comunes en la región los puentes de hielo ocasionados por nevadas excepcionales durante el invierno, algunos de los cuales llegan a durar varios años. Posteriormente el hielo se convierte en una base sobre la que se acumula el material que se desprende de las laderas colindantes, formando capas de rodados que se sustentan mientras el hielo persista. En el caso particular del Puente del Inca, la cementación causada por el hidrotermalismo sería la responsable de haber preservado el puente después de la fusión del hielo.

Sea cual sea la hipótesis que se prefiera, no debe olvidarse que por lo general no existen causas únicas en las estructuras complejas, y en este caso también hay contribución biológica de numerosas colonias de algas verdes, rojas y azules, tanto macro como microscópicas. Efectivamente, la observación con microscopio de muestras del puente, revela una estratificación paralela de capas algáceas, carbonáticas, y hasta a veces, de intercrecimientos de sílice, probablemente generados por las mismas algas.

Factores a tener en cuenta al tratar de comprender la génesis de este maravilloso paisaje, son: el quimismo de las aguas termales, su salinidad, temperatura, gases disueltos y presión parcial. También la velocidad y turbulencia del flujo de agua termal sobre el puente y el gradiente de luminosidad del área influyen en la distribución areal de los diferentes tipos de algas que medran en el lugar.

¿Cuál sería su evolución futura?

Como señalé más arriba, el evento de 1965 determinó el abandono de las instalaciones del hotel, pero el ambiente mismo, importante patrimonio paisajístico, ya había sido afectado por la explotación sin control ni planificación coherente con las condiciones propias del sistema natural, que previamente a la intervención había encontrado su propio equilibrio.

La ruptura de ese equilibrio colocó al sistema en situación de fragilidad, que se produjo fundamentalmente por las siguientes actividades:

- Explotación de las aguas termales, que fueron desviadas mayormente hacia los recintos de baño del hotel, pero también a través de zanjas semiclandestinas creadas por los cacharreros que fabricaban souvenirs, como explico más abajo. La disminución de la cantidad de agua que fluía hasta entonces sobre el puente, produjo un desecamiento que facilitó la formación de grietas en su parte superior.

- Tránsito excesivo de personas, animales y vehículos sobre el puente.

- Aumento de la turbulencia de las aguas, por ende más erosivas, debido a desprendimientos de bloques sobre el propio cauce del río, fenómeno acelerado por la agresiva intervención humana.

Esta situación y su denuncia por parte de los científicos, determinó que el gobiernode la provincia de Mendoza declarara el sitio «zona intangible», por el decreto 2291/91, vedando el tránsito, tanto sobre el puente como a través de la pasarela que conduce a la margen derecha del río Cuevas.

Validados por esta medida inicial, diferentes organismos técnicos provinciales y de la Universidad de Buenos Aires efectuaron estudios y consecuentes recomendaciones para la restauración y preservación del puente. Desde entonces se realizaron entre otras obras, las siguientes: relleno de grietas con sales provenientes del agua termal, eliminación de bloques rocosos del lecho del río, y reactivación del drenaje natural de las aguas termales sobre la estructura del puente.

¿Hay algo más que se pueda agregar?

Más arriba, mencioné la producción y venta de souvenirs que se hicieron famosos. Vamos a hablar de ellos. De un modo probablemente casual, los lugareños comprobaron que un objeto sumergido por algunas horas en las aguas termales se recubrían de una capa mineralizada, que las «petrificaba». Luego escribían encima «Recuerdo de Puente del Inca» y lo vendían como souvenir. Así lo hacían con las más variadas cosas, como plumas, huevecillos de aves, zapatitos de bebé, o cualquier elemento que para nada más les sirviera. Ya dije arriba, cómo los desvíos de corrientes que hicieron para esas ventas de artesanías, contribuyeron al deterioro del ambiente.

Pero lo que vale la pena conocer es el proceso mismo de petrificación, pero…no lo voy a explicar ahora, porque ya lo hice en dos posts anteriores, donde expliqué la formación de una caverna y de las estalactitas y estalagmitas. Vayan a leer el tema siguiendo los links.

Bibliografía

Ramos, V. A., 1993. Geología y estructura de Puente del Inca y el control tectónico de sus aguas termales. Simposio sobre Puente del Inca. XII Congreso Geológico Argentino y II Congreso de Exploración de Hidrocarburos, Actas V: 8-19. Buenos Aires.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Juan Manuel Romo y aparece en el libro Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Anales 46, I, 446 págs., Buenos Aires, 2008.

Coronavirus, Geología e interpretaciones paranoides.

Estos tiempos, que son tan diferentes de todo lo antes experimentado, han puesto sobre la mesa muchas especulaciones, algunas de las cuales no tienen ningún fundamento, y están claramente teñidas de cierta paranoia.

Ejemplos son las teorías conspirativas de los más diversos colores, o los ruidos en las nubes- por el simple choque de diversos frentes térmicos- que fueron interpretados poco menos que como el galope de los jinetes del Apocalipsis. O inclusive, hubo quienes se aventuraron a pronosticar posibles extinciones, tema del que ya les hablé hace un par de semanas.

Por eso, me parece un buen momento para descalabrar otra de las interpretaciones ominosas sobre las múltiples erupciones volcánicas acontecidas en esta semana, en diversos lugares del mundo. Hablemos de ello.

¿Cuáles fueron las actividades volcánicas reportadas en estos últimos días?

Debido a que se cuentan por decenas, sólo voy a mencionar los casos de volcanes más notables, a saber: Shibelush bien al Norte de Asia, Sakurayima en Japón; Merapi, Semeru, y el «Hijo del Krakatoa» en Oceanía, todos los cuales están ubicados geográficamente en el borde occidental de lo que se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico. Por el borde oriental del mismo Cinturón, han tenido o están teniendo episodios de actividad, volcanes americanos como el Popocatépetl en México, el Volcán de Fuego y el Reventador, entre otros.

Fuera de ese Cinturón también están en plena actividad el Etna y el Strómboli en Italia, y el Nyragongo y el Erta Ale, ambos en África.

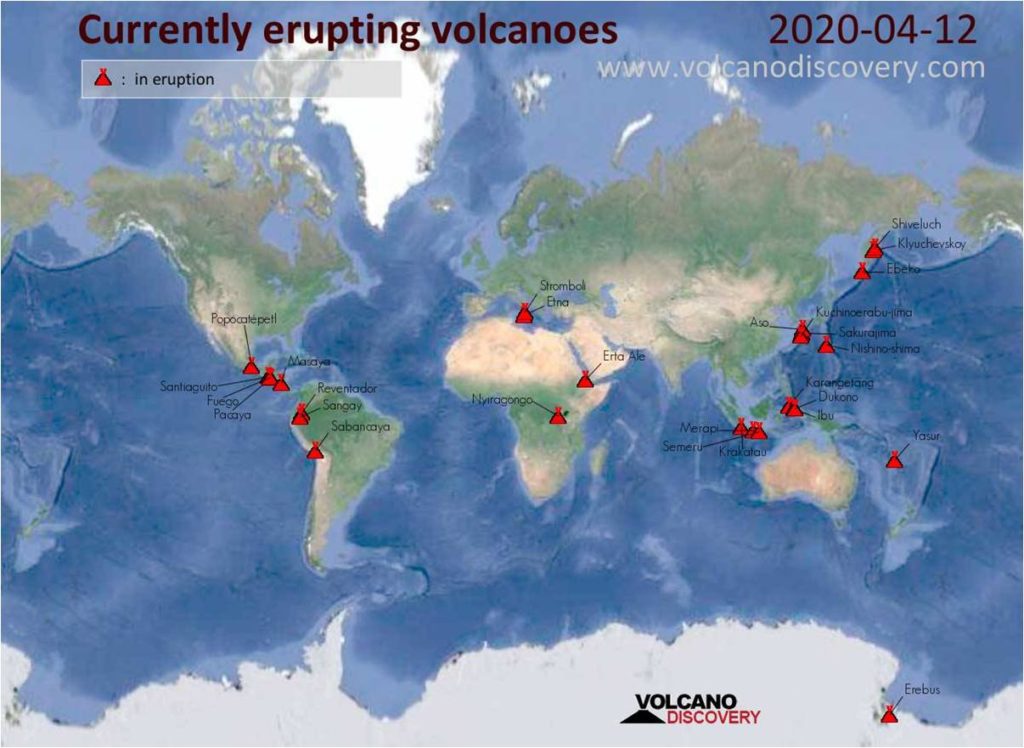

Figura 1

Para más detalle, les sugiero ver el mapa de la Figura 1, donde los volcanes activos a la fecha (12 de abril 2020) están en rojo.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El Cinturón de Fuego del Pacífico se denomina así porque es la zona más rica en volcanes en el Globo, y se encuentra rodeando casi completamente al Océano Pacífico, que a su vez ocupa de manera casi total, una de las más grandes placas que constituyen el rompecabezas de la Tectónica Global: precisamente la llamada Placa Pacífica o del Pacífico.

¿Están genéticamente relacionadas estas erupciones?

El borde de la Placa Pacífica se pone en contacto con otras como la de Nazca, de la India, o la Antártica, generando a veces subducción, y otras veces movimientos transformacionales, todos los cuales implican generación o liberación de magmas profundos, por lo cual no es en absoluto extraño que se trate de un anillo muy activo sísmica y volcánicamente.

Las grandes distancias impiden que la simultaneidad en las erupciones de los volcanes mencionados ocurra siempre. No obstante, los procesos involucrados tienen una estrecha relación, si bien se ven modificados por circunstancias locales.

En otro post les expliqué que las efusiones pueden ser areales lineales o centrales. Pues bien, en muchos casos, los volcanes muy próximos no son sino manifestaciones centrales del ascenso de efusiones lineales de gran extensión. Por eso, que erupcionen juntos no es ningún signo apocalÃptico, sino simplemente el resultado de sus orígenes comunes o similares. Muy probablemente alguna activación en el borde de placa, habilita caminos ascendentes para esas efusiones lineales que en determinadas circunstancias dan nacimiento a los volcanes que conocemos, y que muchas veces se activarán juntos.

¿Y los volcanes que entraron en actividad y no forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico?

Los más importantes de los volcanes hoy activos son el Etna y el Strómboli que se están manteniendo en actividad desde hace varios años, con pulsos recurrentes y que de ninguna manera pueden por lo tanto relacionarse con la paranoia actual.

Y los demás, como los de África, no son sino parte de la estadística, porque, y ahora va el dato sorprendente que les vengo reservando: (redoble de tambores y sonido de trompetas) cada día, en algún lugar del mundo hay entre 10 y 20 volcanes activos al mismo tiempo. Sucede que suelen ser de lugares remotos, que no alcanzan los titulares de los diarios porque no afectan poblaciones ni rutas aéreas; o bien tienen actividad tan débil que apenas se registran instrumentalmente. Pero ni siquiera hay un incremento en el número o frecuencia de las erupciones, que tenga comprobación alguna en los datos disponibles.

¿Qué podemos agregar?

Pues, que sería ya hora de dejar de atribuir connotaciones relacionadas con la pandemia, a eventos naturales que siguen su curso normal, con o sin ella.

Dejarse guiar por las emociones. especialmente el miedo, nos impide acceder a interpretaciones verdaderamente científicas para los sucesos geológicos que están permanentemente en curso, aunque juguemos a ignorarlos la mayor parte de las veces.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La figura 1 es de este sitio.

Las Puertas del Infierno: el pozo de Darbaza

Como introducción para el post de hoy, les recomiendo ir a mirar una muy breve entrevista televisiva que me hicieron vía Skype desde Caracas, Venezuela, porque allí explico por qué estos fenómenos- de los que el que hoy comento es sólo un ejemplo entre otros muchos- no tienen ninguna relación con el vulcanismo, y menciono también los otros nueve casos más famosos en el mundo.

En esa misma entrevista, aclaré que tres de esos fenómenos no reconocen un origen totalmente natural, ya que fueron disparados por alguna actividad o error humano. Darvaza es uno de esos tres casos, y en un primer momento pensé en no referirme a él, justamente por esa razón; pero luego consideré dos cosas: a) fue un equipo de geólogos el responsable del inicio de este fuego, y b) sin el contexto geológico regional, otra habría sido la historia del pozo. Ambas razones me parecieron causa suficiente para empezar a referirme a estos infiernos en la Tierra, precisamente con el presente caso.

¿Dónde está el pozo de Darvaza?

El pozo de Darvaza, que en el idioma local turcomano se denomina Jähennem derwezesi, y en ruso Җәхеннем дервезеси, se encuentra ubicado dentro del territorio de Turkmenistán (ex Unión Soviética), más específicamente en el desierto de Karakum, cerca de la pequeña aldea de Darvaza o Derweze, de la cual toma el nombre.

El desierto de Karakum, (en turcomano, Garagum y en ruso, Каракумы) aparece también mencionado en la cartografía como Kara-Kum o Gara Gum, términos que significan «arena negra» y aluden a su característica más conspicua. Está ubicado en Asia Central, ocupando aproximadamente el 70% de la superficie de Turkmenistán, con una extensión estimada que alcanza unos 285.000 km², razón por la cual ocupa el 10º lugar entre los desiertos más grandes del mundo, y se constituye en el mayor de Asia Central.

La zona desértica se extiende desde la meseta Ustyurt al norte, hasta el río Amu Daria al este, los montes Kopet-Dag al sur y casi hasta el mar Caspio al oeste, comprendiendo mayormente grandes extensiones de materiales pelíticos (es decir de grano muy fino) que forman dunas onduladas.

¿Qué características tiene?

El Pozo de Darbaza se conoce comúnmente (y se vende turísticamente) como «Puertas del Infierno», desde el incidente que inició su permanente combustión. Como una ironía del destino, la aldea más cercana, con poco más de 500 habitantes permanentes, es Darvaza, cuyo nombre puede casualmente traducirse como entrada, puerta o portal.

El pozo tiene un diámetro máximo de 69 metros, y una profundidad aproximada de 30 metros. En mayo de 2015, el explorador canadiense George Kouronis, debidamente protegido por un traje térmico y antiflama, descendió por el cráter el tiempo suficiente para tomar la temperatura del interior, que alcanza los 400°C. Para sorpresa de todos, Kouronis pudo también extraer muestras de material profundo, en las que luego se hallaron algunos organismos vivientes.

¿Cuándo y cómo se inició el fuego?

Como ya les he adelantado más arriba, el comienzo del fuego se debió a malas decisiones de un equipo de geólogos soviéticos que estaban prospectando petróleo. En 1971, y ante los indicios de la existencia de un reservorio de combustible que consideraron apto para ser explotado, los petroleros instalaron el equipo de perforaciones, pero el peso de las máquinas fue mucho mayor que el que podía soportar el terreno, pues subterráneamente consistía en un bolsón de gas natural de gran tamaño.

Se produjo entonces un colapso que generó el pozo que conocemos hoy, y que dio, además salida al gas de manera masiva. Esto preocupó a los prospectores que temieron que pudieran producirse explosiones por un lado; y graves daños a la vida silvestre local, por el otro. Decidieron entonces encender el gas en el proceso que se suele conocer como venteo, esperando que se agotara en unas pocas semanas, como previsión extrema. No obstante, su cálculo del volumen de gas a quemar estaba tan equivocado que desde ese momento, hace casi medio siglo, nunca ha dejado de arder.

¿Cuál es el contexto geológico que causa este infierno de Darvaza?

El campo petrolífero que se relaciona con el bolsón de gas natual que sigue ardiendo en Darvaza forma parte de la cuenca de Amu-Darya, un reservorio altamente productivo compartido por Turkmenistán y Uzbekistán, con ramificaciones en Irán y hacia el sudeste también en Afganistán.

La cuenca subyace zonas desérticas y semidesérticas al norte de las altas sierras de Kopet-Dag, y las Montañas de Bande-Turkestán. Hacia el noroeste la cuenca se interna en el Karakum, que es la zona que nos ocupa, cruzando subterráneamente los altos estructurales que limitan ese desierto. El límite norte de la cuenca es el resalto de Kyzylkum. Por el este, la cuenca de Amu-Darya se separa de otra cuenca, la de Afghan-Tajik, a través de las estribaciones sudorientales de la Sierra de Gissar. Hasta la Orogenia Alpina, las dos cuencas constituían una unidad.

El basamento de la cuenca de Amu-Darya está compuesto por rocas del Paleozoico deformadas y mayormente metamorfizadas. Sobre estas rocas se apoyan materiales del Pérmico superior al Triásico, fuertemente compactadas y diagenizadas. Por encima hay rocas mayormente continentales y portadoras de carbón, correspondientes al Jurásico inferior a medio, y más arriba se apoyan sedimentos también Jurásicos pero más jóvenes, compuestos principalmente por carbonatos y evaporitas. La secuencia entre el Cretácico y el Terciario inferior o Paleoceno está mayormente compuesta por rocas marinas clásticas con intervalos carbonáticos. Ya en el Terciario medio y superior, se produjeron depósitos continentales clásticos. Con el advenimiento de la orogenia Alpina, se rejuvenecieron fallamientos antiguos que dieron origen a las trampas estructurales que constituyen el principal reservorio de petróleo y gas de la región; aunque hay también trampas estratigráficas y combinaciones de ambos tipos.

Todo el sistema petrolífero se estima portador de unos 2 trillones de metros cúbicos de gas, concentrados en la zona centro- este de la cuenca, donde hay ventanas someras de gas, como la que hoy arde en las Puertas del Infierno.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: El video que ilustra el post es del canal de Youtube de Fernado Ayuso.