Archivo de la categoría ‘Historia de la geología’

La efeméride de hoy: fallecimiento de Florentino Ameghino.

Hoy, 6 de agosto se cumple un año más de la desaparición física de Florentino Ameghino, aunque el legado que significa su obra es inmortal.

¿Qué sabemos de la vida de Florentino Ameghino?

Curiosamente, en casi todas las referencias biográficas se menciona como lugar de nacimiento de Florentino, la ciudad de Luján en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, pese a que él mismo en una de sus cartas asevera que era natural de Moneglia, Italia, donde había nacido el 19 de septiembre de 1853. Su nombre original y completo era Giovanni Battista Fiorino Giuseppe, y Florentino no es sino la deformación de ese Fiorino que ni siquiera era su primer nombre.

Florentino habría llegado a Argentina con sus padres cuando ya tenía algo más de un año de edad, pues ellos se habrían trasladado aquí entre fines de 1854 y comienzos de 1855.

Su establecimiento en Luján determinó en buena medida su destino, ya que era allí donde buena parte del trabajo paleontológico de Francisco Javier Muñiz había alcanzado notoriedad algunas décadas antes, y ese nombre tanto como su obra formaban parte del acervo cultural local, lo que despertó el interés de Ameghino.

Es así que sus primeros trabajos científicos son precisamente relativos a la cuenca del río Luján, y fueron realizados en paralelo con su actividad docente en Mercedes, entre los años 1869 y 1877.

Entre 1878 y 1881 reside en Europa, de resultas de su participación en París en la Exposición Universal, a la que siguieron otros eventos científicos. Nuevamente en Buenos Aires abre una librería, que es icónica en las representaciones gráficas de Ameghino.

En 1886, Francisco P. Moreno lo lleva como vicedirector y secretario del Museo de La Plata, asignándole la sección de Paleontología, mientras que su hermano Carlos Ameghino se ocupaba de las tareas de campo.

Fue conocida la rivalidad que luego surgió entre Moreno y Ameghino, de resultas de la cual este último abandonó el museo de La Plata para ser luego director del Museo Nacional de Buenos Aires.

Por entonces fue nombrado profesor de Zoología en la Universidad Nacional de Córdoba, y entró a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias con sede en la misma ciudad. Es allí donde publica la que habría de considerarse su obra magna.

Falleció en La Plata, el 6 de agosto de 1911, antes de cumplir 58 años, como resultado de complicaciones de la diabetes

¿Qué investigaciones y teorías desarrolló?

Como mencioné antes, fue en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias donde publicó en 1889 su obra monumental compuesta por 1028 páginas y un atlas, que llevaba por título: «Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina», con la que obtuvo la medalla de bronce en la Exposición Universal de París.

Otra obra notable fue «Filogenia, principios de clasificación transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas», con la cual comienza a revistar en las por entonces poco frecuentadas filas de científicos que apoyaban el evolucionismo sobre bases paleontológicas,

Sobre sus ideas acerca del origen del hombre hablaremos más abajo, pero no podemos menos que mencionar que se ocupó también de un problema que hasta hoy no se ha resuelto satisfactoriamente.

Hacia finales del siglo XIX una prolongada sequía amenazó la permanencia del sistema de lagunas Encadenadas, lo que condujo a Ameghino y a otros estudiosos de la época a lanzar advertencias sobre el tema y a elaborar recomendaciones muy interesantes, entre las que se cuentan la generación de una red de canalizaciones tendientes a retener en la región los excedentes de agua de los períodos húmedos.

Esto puede leerse en su libro: «Las secas y las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires», donde también recomendaba la derivación de los excesos de agua dulce hacia zonas bajas, para crear reservorios en prevención de nuevas sequías. Complementaba esa generación de canales con la forestación de las orillas de cursos fluviales y de zonas afectadas por la erosión, la piscicultura intensiva en los potenciales embalses, y hasta se refirió a la posibilidad de construir canales navegables para transportar económicamente los productos regionales.

¿Qué puede decirse de su teoría sobre el origen del hombre?

Esencialmente Ameghino postulaba que el ser humano era originario de América y había comenzado allí su evolución, para luego dispersarse por el resto del mundo. Otros investigadores americanos llamaron a esta teoría «de autoctonía», cosa que por supuesto sólo podía comprenderse aquí. Toda esa hipótesis aparece reseñada en el libro «La Antigüedad del Hombre en el Plata»», que se publicó por primera vez en París en 1880, y fue reeditada en 1947 en dos tomos por la editorial Intermundo de Buenos Aires.

Pasados los años, pudo comprobarse que era una noción equivocada, y las razones para su definitivo abandono fueron básicamente tres:

- En realidad todos los restos humanos que se hallaron en América corresponden al homo sapiens sapiens, es decir al hombre moderno.

- Es obvio entonces, que nunca se han encontrado aquí restos fósiles de los homínidos que evolucionaron para dar surgimiento al hombre actual.

- Desde un punto de vista más específicamente geológico, las capas geológicas que contenían los huesos que estudió Ameghino, son también mucho más jóvenes que lo que él pensaba.

¿Qué otras obras legó?

Además de las que he venido mencionando hasta aquí, Ameghino es autor también de:

- «Los monos fósiles de la República Argentina», publicada en 1891.

- «Énumeration synoptique des espèces de mammifères fossiles des formations éocènes de Patagonie» (Enumeración sinóptica de especies de mamíferos fósiles de las formaciones eocenas de la Patagonia), aparecida en 1894, donde llega a catalogar 440 especies diferentes.

- «Sur les oiseaux fossiles de la Patagonie» (Sobre los pájaros fósiles de la Patagonia) de 1895.

- «L’Âge des formations sédimentaires de Patagonie» (La edad de las formaciones sedimentarias de la Patagonia, que aparece entre los años 1900 y 1903.

- «Línea filogenética de los proboscídeos» publicada en 1902.

- «On the primitive type of the Plagiodont molars of Mammalia» (Sobre el tipo primitivo de molares plagiodontes de mamíferos) publicada en 1902.

- «Los Diprotodontes del orden de los plagiaulacoides y el origen de los roedores y de los Polimastodontes» del año 1903.

- «Recherches de morphologie phylogénétique sur les molaires supérieures des ongulés» (Investigaciones de morfología filogenética sobre los molares superiores de los ungulados) de 1904.

¿Qué homenajes recibió por su trabajo?

Ameghino es reconocido como brillante científico en el mundo entero, aunque por supuesto, la mayor parte de los homenajes se le brindaron en su país de adopción, es decir la República Argentina.

Tal vez el homenaje más significativo, ya que se reserva para muy pocos elegidos, es el haber conferido su nombre a un cráter de la Luna.

Por otra parte llevan también su nombre varias localidades argentinas, numerosos establecimientos educacionales, bibliotecas, museos, plazas, y parques en todo el país.

Hoy se llama Florentino Ameghino la Diagonal 80 en la ciudad de La Plata, y hay numerosos bustos que lo inmortalizan en toda la Argentina; siendo además el mausoleo en que descansan sus restos en el Cementerio de La Plata, un Monumento Histórico Nacional.

Además de las muchas las localidades denominadas Florentino Ameghino, hay también un parque con su nombre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un dique artificial en la provincia de Chubut. Así se llama también un Bosque Petrificado, y un Canal de 92 km de longitud, 30 m de ancho y 2,5 m de profundidad, construido en 1979 para controlar inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

A nosotros, los geólogos nos interesa especialmente el hecho de que para homenajear tanto a él como a su hermano menor Carlos, se dio el nombre de ameghinita a un nuevo mineral descubierto en Argentina.

La casa en Luján en que pasó la infancia, es hoy el Museo Municipal Casa de Florentino Ameghino.

En 2020 se estrenó un documental ficcionado sobre su vida, titulado «El Loco de los Huesos», y por fin fue en su honor que se denominaron más de 100 especies de flora y fauna autóctonas. como la Amanita ameghinoi, o la Notopappus ameghinoi, por mencionar sólo algunas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Ecoturismo en La Calera 1888

Hoy les traigo un post en el que se relacionan, la historia, la geología, la minería y el turismo. Ojalá les interese.

Hoy les traigo un post en el que se relacionan, la historia, la geología, la minería y el turismo. Ojalá les interese.

¿Por qué incluir un post sobre la historia del cemento en un blog de Geología?

Básicamente porque si bien el cemento no es un material natural, fue su explotación la que impulsó la minería en canteras calizas en nuestro país. Por otra parte, según ya les he explicado exhaustivamente en otro post, un depósito o acumulación natural, sólo se constituye en yacimiento, cuando su explotación resulta rentable; y esto a su vez depende en gran medida de la demanda del mercado.

¿Cuál es el circuito turístico que va a ocuparnos hoy?

La Calera 1888 es una antigua fábrica de cal que desde hace décadas ya no está en producción. El edificio, totalmente hecho de piedra caliza, fue puesto en valor por iniciativa privada, como una suerte de monumento recordatorio de los pioneros de la historia minera local, y se ubica en la calle Rivadavia a sólo 100 metros de la plaza principal del pueblo de Sierras Bayas.

Cuenta con diversos sectores recuperados, tales como los sitios donde se embolsaba la cal, donde funcionaba el taller de talla en piedra, la antigua oficina comercial y la casa que ocupaba la familia, que constaba de tres habitaciones. Se exhiben documentos de época y fotografías, además de algunos objetos propios de la actividad.

El nombre del Monumento surge del relato de un antiguo vecino que trabajó en el lugar y vio una piedra tallada con ese año. No obstante no se sabe a ciencia cierta a qué evento habría aludido ese número, pues se presume que la Calera es bastante más antigua, si bien los edificios habrían sido construidos en 1890. Por esta discordancia es que se especula que «1888» podría no tratarse de una fecha sino de algún código identificatorio del bloque.

La Calera forma parte de un viejo complejo de explotación en Sierras Bayas, entorno del que hablaré más abajo, que incluía la propia calera, bautizada «La Libertadora», hacia 1906. Poseía un galpón y cuatro hornos verticales que dejaron de producir cal en el año 1984.

También formaba parte del complejo, el Horno Calera «Victoria», ubicado en Pueblo Arriba, y que perteneció a los Arata, una familia de inmigrantes genoveses; la Calera «Nasif» que desarrolló sus operaciones hasta la década de los 90, con cinco hornos verticales; y la «Chapería», perteneciente a la «Gran Fábrica Cementera», y que se denominó así porque cada obrero tenía una chapa identificatoria que debía usar para ingresar a la planta y dejaba colgada en un tablero cuando salía.

¿Cómo es la historia de estas caleras?

La organización productiva de las calizas de Sierras Bayas surge con la llegada de algunos inmigrantes europeos que importaron sus métodos de explotación de las canteras, pese a carecer de casi toda la tecnología de sus países de origen.

En los primeros tiempos, la producción era prácticamente artesanal hasta que en 1917, se instala en la zona la primera fábrica cementera del país, la Compañía Argentina de Cemento Portland, de capital norteamericano, con lo que se inicia un proceso de reorganización espacial que aún hoy está vigente.

Según se cree, el primero en explotar cal para blanquear fue Ambrosio Colombo, hacia fines de la década de 1860-70, y fue seguido- entre otros- por Alfonso Aust quien, junto a su hermano Mauricio, habría comenzado a producir cal hidráulica pulverizada y apagada, tal como se hacía en Europa. Esta producción habría desatado una suerte de «fiebre de la piedra» que determinó que en 1879 se conociera el primer decreto provincial regulando la explotación de canteras en la Zona de Sierras Bayas del Partido de Olavarría.

Fue precisamente Aust, quien acuciado por la falta de medios económicos para la producción en gran escala, se asoció con los norteamericanos, abriendo la historia de las grandes Compañías de Cemento.

Otros precursores de la industria minera sierrabayense de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fueron los hermanos David y Juan Spinetto, Juan Ginocchio y su esposa María Litra de Ginocchio, Manuel Mouriño, Luis Toffoletti y sus hijos Julio Luis y Ángel Ernesto, Camilo Campagnale y sus descendientes Pablo y Luis, y la familia Veyrand y su socio Lettieri.

¿Cuál es el marco geológico?

Comencemos por describir la posición geográfica: Sierras Bayas está situada en el partido de Olavarría a 20 Km. de la ciudad cabecera, en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, con coordenadas 35º 57’00″ de latitud Sur y 60º 08’60″ de longitud Oeste, y a una altitud de 214 msnm.

Debe su nombre a la coloración blanco amarillenta (similar al de los potros conocidos como bayos) de los cerros y lomadas que la caracterizan.

Las Sierras Bayas comprenden cerca de 130 Km² de estructuras con rumbo NNE a SSW, en un área de 18 Km de longitud máxima y ancho de alrededor de 80 Km.

Orográficamente se compone de tres unidades:

- Septentrional: formada por los cerros Matilde, Largo (con la mayor altitud, correspondiente a 310m), Aguirre y del Diablo.

- Central: constituida por Las Tres Lomas.

- Austral: correspondiente a la Loma Negra y los cerros Bayo y La Horqueta.

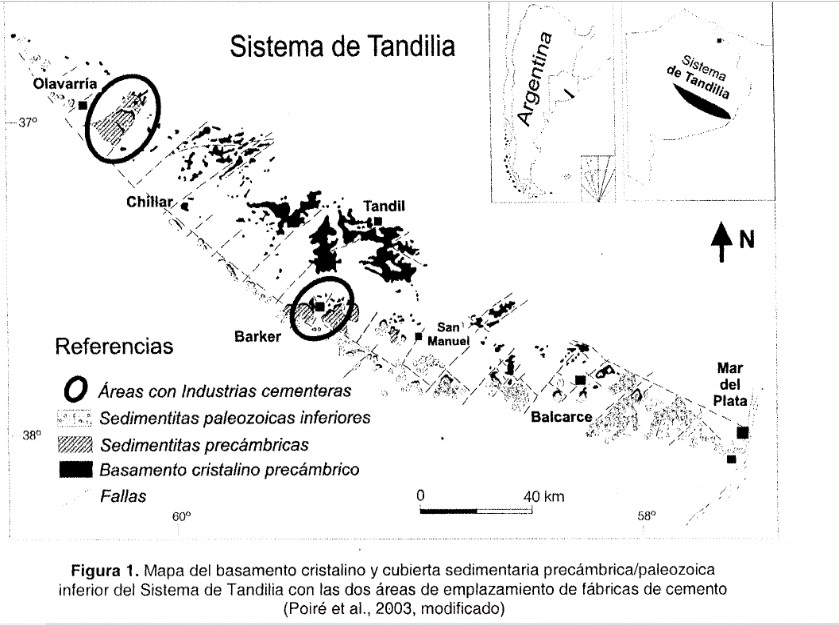

En cuanto a las condiciones geológicas, puede señalarse que los yacimientos de calizas forman parte de la cubierta sedimentaria precámbrica del Sistema de Tandilia, Provincia Geológica que forma parte de la Provincia de Buenos Aires y que está constituida básicamente por serranías onduladas relacionadas al basamento cristalino, y mesetas bajas en las zonas en que afloran los sedimentos.

La cubierta sedimentaria se apoya sobre un basamento ígneo- metamórfico cuya edad se ha calculado en 2.620± 80 Ma (millones de años), formado por granitoides, migmatitas, ectinitas, milonitas y una variedad de rocas filonianas.

La cubierta misma se compone del Grupo Sierras Bayas, correspondiente al Precámbrico y que comprende las formaciones Villa Mónica, Cerro Largo, Olavarría y Las Águilas, (estas últimas conforman el piso de la explotación) y la Formación Loma Negra, que es, junto con la base de la formación que la sobreyace, la portadora de materiales explotables.

Por encima de este Grupo Sierras Bayas, se ha depositado material cámbrico temprano, en las Formaciones Cerro Negro y Balcarce.

Volviendo a los niveles productivos, ellos son, dentro de la Formación Loma Negra, las unidades informalmente conocidas como «Caliza color» y «Caliza negra», y en La Formación Cerro Negro, las «Margas».

Las Calizas color o Caliza chocolate, forman un nivel de alrededor de 8 m de espesor, y tenor de Carbonato de Calcio que alcanza entre 74 y 76%.

La Caliza negra alcanza un espesor de entre 16 y 23 m, con contenidos de CO3 Ca de entre 88 y 90%, razón por la cual la Formación ostenta precisamente el nombre de Loma Negra.

Las Margas, ya fuera del Grupo Sierras Bayas, sobre el cual se apoyan en discordancia, presentan espesores de alrededor de 12 m, con porcentajes de carbonato que varían entre 46 y 83. Debido a que la calidad del material es mejor cuanto mayor sea su contenido en CO3Ca, la producción implica en muchos casos, mezclar materiales de distintos niveles para alcanzar el promedio deseado, que es del orden de 78%. Sólo la caliza negra lo presenta sin recurrir a la mezcla.

Respecto a las condiciones estructurales, la zona ha recibido un empuje desde el sudoeste, que ha generado el corrimiento visible en las tres escamas tectónicas correspondientes a cada una de las unidades orográficas mencionadas más arriba.

Bibliografía consultada:

Poiré, D; Canalicchio, J, y Alonso, G. 2005. las calizas y su utilización en la industria cementera. Relatorio del XVI Congreso Geológico Argentino, La Plata 2005, Capítulo XXIV, páginas 387-396.

Puede consultarse aquí.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del artículo que apoya bibliográficamente este post.

Un trabajo sobre Windhausen

Este trabajo debe citarse como:

Argüello, G.L. y Sacchi, G.A. 2019. Nuevas aristas del perfil de Anselmo Windhausen. Resumen en Actas del V Congreso Argentino de Historia de la Geología, publicadas en la revista Miscelánea N° 107 de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina. Páginas 33-34.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La primera astrónoma de la historia: Cecilia Payne-Gaposchkin

Si bien la Astronomía no es parte integrante de la Geología, es una ciencia que los geólogos no podemos ignorar porque la Tierra, que es nuestro objeto material de estudio, forma parte de ese cosmos acerca del cual es imprescindible conocer al menos los fundamentos, y de una manera sólida. Por ello, es que he elegido hoy este homenaje a la primera mujer que se reconoce mundialemnte como astrónoma en la historia de la ciencia.

¿Por qué se reconoce a Cecilia Payne -Gaposchkin como la primera astrónoma de la historia?

Porque su vida se desarrolló en una época en que las puertas de la ciencia no estaban del todo abiertas para las mujeres, a quienes muchas veces se consideraba como excelentes ayudantes por su dedicación, minuciosidad y prolijidad; pero a las que muy difícilmente se les permitía ejercer roles de mayor protagonismo.

Cuando se produjo su reconocimiento ya el Observatorio de la Universidad de Harvard desde hacía décadas contaba con esas mujeres que aun dedicando su vida al estudio de las estrellas, y teniendo estudios cursados, no alcanzaban el cargo que realmente merecían. Entre las pioneras podemos mencionar a Annie Jump Cannon, Williamina Fleming, Antonia Maury y Henrietta Leavitt, que en los corrillos universitarios eran conocidas como «el harén de Pickering», ya que era éste quien las seleccionaba y contrataba.

A ese selecto grupo pertenecía Cecilia, y se abocó desde 1923 a realizar su tesis doctoral, tarea en la que la había precedido un año antes Adelaide Ames. Al terminar su tesis doctoral titulada “Atmósferas estelares, una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en las capas inversoras de las estrellas”, en 1925, su talento no pudo menos que ser finalmente reconocido, según veremos más abajo.

¿Qué se sabe de su vida?

Cecilia Helena Payne nació el 10 de mayo en 1900 en Inglaterra, en la ciudad de Wendover. Sus padres eran Edward John Payne, abogado, músico e historiador, que falleció cuando Cecilia contaba apenas con cuatro años de edad; y Emma Leonora Pertz, quien fiel a su educación prusiana procuró para sus tres hijos, la mejor educación posible.

Cecilia en particular estudió en el Saint Paul’s Girls School y a los diecinueve años ganó una beca para proseguir sus estudios en el Newnham College, que dependía de la Universidad de Cambridge. Por ese entonces – y hasta 1948- las mujeres que estudiaban allí no podían acceder oficialmente a un título, pese a lo cual, ella terminó su formación en Botánica, Física y Química.

Sin embargo, su verdadera y definitiva vocación fue despertada por una conferencia del astrofísico Arthur Eddington, lo que le hizo pensar que en Inglaterra sólo podía aspirar a ser profesora en algún colegio femenino, y eso no se correspondía con su sueño de ser investigadora. Fue por ese motivo que en 1923 se marchó a los Estados Unidos donde las mujeres comenzaban a abrir un camino algo menos limitado, aunque en roles todavía subalternos.

Su traslado fue auspiciado por un programa de Harlow Shapley, y como ya dije más arriba, allí presentó su tesis que algunos científicos de ese tiempo consideraron como la tesis doctoral más brillante sobre astronomía. En ella, Cecilia estableció que las estrellas estaban formadas en un amplio porcentaje por hidrógeno, elemento que empezó a mencionarse como el más abundante de todo el universo. En parte por ese prestigio, ya en 1931 recibió la nacionalidad norteamericana, y dos años después, en un viaje por Europa conoció al astrofísico ruso Sergei I. Gaposchkin, con quien habría de casarse en 1934 y con quien tuvo tres hijos. Cecilia no siguió la tradición norteamericana de asumir el apellido del marido en lugar del propio sino que conservó el suyo y le adicionó el de su cónyuge y desde entonces pasaría a llamarse Cecilia Payne-Gaposchkin.

Fue recién en 1938 que se la reconoció oficialmente en Harvard como astrónoma titulada. En 1956 fue nombrada profesora titular en la Facultad de Artes y Ciencias, para ser poco después responsable de la Cátedra del Departamento de Astronomía, que fue por primera vez dirigida por una mujer.

En 1966 se jubiló de la enseñanza pero continuó trabajando como investigadora del Observatorio Astrofísico Smithsonian. Falleció el 7 de diciembre de 1979, en Massachussets, después de acumular logros que nada tenían que ver con una «ley de cupos», sino solamente con su capacidad, esfuerzo y talento.

¿Cuáles fueron sus principales contribuciones científicas?

Ya en su tesis, mencionada más arriba, y cuyo título original en inglés era «Stellar Atmospheres: a contribution to the observational study of high temperature in the reversing layers of the stars», marcó un hito al señalar la composición estelar dominantemente de hidrógeno y helio, lo que contradecía la opinión reinante en esa época según la cual, las estrellas no diferían de la Tierra en su composición.

Para establecer sus conclusiones, Cecilia utilizó la ecuación de ionización del físico indio Megnad Saha, que también orbitaba algo alejado del centro de los investigadores más reconocidos, en buena medida por su nacionalidad.

Además de esa tesis que contribuyó a cambiar todo un paradigma, escribió varios libros tales como: The stars of high luminosity; Variable stars; Variable stars and galactic structure, y The galactic novae, de 1957.

¿Qué premios y homenajes se le dedicaron?

A lo largo de su carrera científica obtuvo numerosos y merecidos reconocimientos, tales como el premio Henry Norris Russell, Prize de la American Astronomical Society, recibido en 1976.

Por otra parte, el Asteroide 2039 recibió el nombre de Payne-Gaposchkin.

Pero también cabe mencionar que todavía siendo estudiante, en 1923, su brillante desempeño le valió ser elegida miembro de la Royal Astronomical Society, y más adelante formó parte de otras numerosas y prestigiosas asociaciones entre las que cabe mencionar la American Astronomical Society (1924), y la American Philosophical Society (1936), la American Academy of Arts and Sciences (1943).

Recibió el premio Annie Jump Cannon, del que fue la primera ganadora en 1934, el Premio al mérito del Radcliffe College en 1952, y la Rittenhouse Medal, del Franklin Institute en 1961.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela. P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Un trabajo sobre Historia de la Geología

Este trabajo debe citarse como: Sacchi, G.A. y Argüello, G.L. 2019. La evolución histórica de la Pedología y su relación con la Geología. Resumen en Actas del V Congreso Argentino de Historia de la Geología, publicadas en la revista Miscelánea N° 107 de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina. Páginas 83-85.

Historiade La Pedología Resumen Extendido Publicado 2019 Sacchi Argüello by GracielaL.Argüello on Scribd

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.