Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Otra puerta del Infierno: Baba Gurgur

Hoy decidí darles un recreo, y en lugar de continuar con los capítulos siguientes del Informe final del proyecto de investigación que les presenté el lunes pasado, vamos a hablar de algo más entretenido, dejando la continuación de ese informe para más adelante.

El tema de hoy es otra de esas «puertas del Infierno» que ya les he presentado hace mucho. Se trata de Baba Gurgur, en Irak.

¿Dónde queda Baba Gurgur y desde cuándo está ardiendo?

Baba Gurgur es el nombre en idioma turco, mientras que en kurdo es Babagurgur, lo que significa literalmente «Padre de Fuego» y en árabe: بابا كركر. Todos esos términos designan un sitio que forma parte de un importante yacimiento petrolífero situado unos 16 km al noroeste de la antigua ciudad de Arrapha, hoy convertida en Kirkuk, en el norte de Irak.

Ese yacimiento fue descubierto en 1927, y ostentó el rango de mayor del mundo al menos hasta los hallazgos que se realizaron en Arabia Saudí, más de veinte años después.

Se considera que los fuegos producidos por los combustibles fósiles de la región comenzaron hace al menos 4.000 años, ya que fueron mencionados por Herodoto, y también por Plutarco en su libro «Vidas paralelas».

¿Cuál es su marco geológico?

En cuanto a la macrotectónica, el gran marco regional implica la subducción de la placa Árabe– que se mueve hacia el NNE a una velocidad aproximada a los 15mm anuales- bajo la Eurasiática, más específicamente en sus porciones correspondientes a Turquía, que se mueve hacia el oeste a alrededor de 21 mm anuales; y a Irán que se desplaza hacia el NNW con velocidad aproximada a los 16 mm por año. Este movimiento es responsable de la alta sismicidad por un lado, y de los complejos sistemas de fallas y deformaciones corticales.

Prácticamente todo Iraq puede dividirse en cinco bloques estructurales generados por fallas mayores de orientación NW-SE, y su sistema conjugado NE-SW. Este último sistema divide a su vez la zona de Kirkuk que hoy nos ocupa.

Así resulta que todo el campo petrolífero se encuentra fracturado en toda la extensión del anticlinal que es la trampa productiva.

La litología superficial incluye rocas sedimentarias del Terciario y Cuaternario., que incluyen depósitos aluviales, terrazas fluviales poligenéticas, rellenos de valles y depresiones, llanuras de inundación y dunas de arena.

En cambio, el núcleo anticlinal está principalmente compuesto por calizas fracturadas, del Cretácico tardío y Terciario temprano.

¿Por qué permanece en llamas?

Según lo que venimos conversando, está claro que las filtraciones de combustible ocurren a favor del complejo sistema de fallas que lo conducen hacia la superficie en busca del alivio de las presiones, y cuyo suministro es continuo, y suficiente para mantener la zona en llamas, como ocurre desde hace miles de años.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles, con un post informativo. Graciela.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

La imagen que ilustra el post es de este sitio. Su copyright es ©Amanj Sharif 2012

El blog cumple 16 años (Happy birthday sweet sixteen)

Hoy, como hago en casi todos los aniversarios, reúno para ustedes diez posts que no están en las listas anteriores, pero que me parece que ameritan una visita, o una lectura de repaso. A cada uno le pongo el correspondiente link, para que les sea cómodo ir y volver a seguir con la lista.

He aquí pues la lista de posts que más me gustan a mí misma.

- Las puertas del infierno.

- El pozo de Darvaza.

- La Brennender Berg

- El mito de las Montañas Superstición.

- La fiebre del oro

- ¿Qué animal es Scrat, de la Era del Hielo?

- La influencia humana sobre el ambiente

- ¿Qué se entiende por ciencia?

- Control litológico de los ríos

- Los récords de los volcanes.

Espero que les haya gustado mi selección.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles, con un post informativo. Graciela.

Si este post les ha gustado como para compartirlo, por favor mencionen la fuente porque los contenidos del blog están protegidos con IBSN 04-10-1952-01.

7 de Mayo: Día de la Minería en Argentina

Como no quiero dejar pasar una fecha tan especial, les dejo el link a un texto publicado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el día de hoy, y agrego un par de links a posts en los que yo misma me he referido al tema.

- Post de la Facultad.

- Diez preguntas frecuentes sobre la Minería, Parte 1 y Parte 2.

- La Minería, actividad cuestionada.

Allí pueden encontrar más links a otros posts y a temas relacionados, que aparecen al pie de cada post.

Un abrazo y hasta el viernes con algo más relajado. Graciela.

Un post fuera de programa sobre los sismos recientemente percibidos en Argentina.

Hoy salgo de mi rutina habitual para hacer algunas consideraciones sobre el sismo en La Rioja de ayer, y el de las cercanías de Ushuaia de hoy.

Lo que quiero comunicar está esencialmente en algunas preguntas que respondo más abajo, de modo que aquí solamente pongo los datos más esenciales y los correspondientes mapas para ubicarnos en el espacio..

¿Cuáles son los datos del sismo en la Rioja?

El evento tuvo lugar el día 01/05/2025 a las 13:04:53 según la hora local, y a las 16:04:52 de la hora del meridiano de Greenwich. Su epicentro se estima a 37 km al N de Famatina con coordenadas 28.560 de latitud Oeste y 67.572 de longitud Sur. El hipocentro estaba a sólo 7 km de profundidad, lo que lo hace más perceptible, por considerarse somero.

Su magnitud según Richter fue de 5.5 y la intensidad según la escala de Mercali Modificada obviamente varía según el lugar en que se la estime. En el lugar estuvo entre los grados V y VI es decir, de moderado a fuerte. Aquí en Córdoba se estima en los grados III a IV, es decir de débil a moderado. En ambas situaciones no se registraron daños personales ni en estructuras sólidas.

Incluyo el mapa de ubicación según el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) en la figura 1.

¿Cuáles son los datos del sismo en el sur del continente americano?

Tanto los datos como el mapa de la figura 2, los he tomado del USGS, (United States Geological Survey), más específicamente de su Programa de Riesgos Sísmicos. Según esa información, el sismo tuvo lugar el 2 de mayo de 2025 a las 12:58: 26 de la hora UTC , es decir aproximadamente a las 9 y 58 de la hora local. Se registró magnitud 7.4, y se ubicó el epicentro a unos 219 km al sur de Ushuaia, Argentina.

Las correspondientes coordenadas son 56.782° de latitud S y 68.209° de longitud W, y el hipocentro estuvo a unos 10 km de profundidad.

La intensidad según Mercali modificada habría sido de grado IV a V, es decir de moderado a poco o ligeramente fuerte. Dada la gran diferencia en magnitud entre ambos sismos, puede llamar la atención que la intensidad estimada sea prácticamente la misma, pero eso está explicado en el post cuyo link he incluido más arriba, y en el que hablo de las diferencias entre magnitud e intensidad.

¿Qué había mencionado yo antes en este blog?

En un post de comienzos de abril, cuando les comenté el sismo que se había sentido en la Provincia de Córdoba, ya les alerté sobre la posibilidad de que ese movimiento de la placa de Nazca, subuciendo bajo la Sudamericana, generara posteriores acomodamientos, que se harían sentir hacia el oeste, llegando inclusive a Chile. Les dije que localmente podrían ocurrir sismos más ligeros, pero en regiones más próximas al contacto, podían ser más intensos. Es el caso de lo que ocurrió en La Rioja, que como ven en la figura que ilustra el post ,se asienta sobre la misma placa que está en busca de un nuevo equilibrio.

Hasta allí, lo que les dije que cabía esperar.

¿Por qué entonces el evento en las proximidades del Estrecho de Magallanes?

Vuelvan a mirar la figura que encabeza el post, y verán que la zona donde ocurrió el terremoto de hoy, está sobre la placa Antártica, que nada casualmente está en estrecho contacto con la de Nazca. Es pues muy lógico que si la placa de Nazca se inquieta, otro tanto haga su vecina, que también debe ajustarse a una nueva configuración de todo el rompecabezas tectónico. Cada placa debe buscar su nueva posición de equilibrio, y las más próximas serán las que más manifiesten las consecuencias de esa búsqueda.

¿Qué cabe esperar ahora?

Considerando que la placa Antártica es oceánica, la medida de evacuación preventiva ante la posibilidad de un tsunami es más que prudente. No alarmarse, pero tampoco dejar el estado de alerta.

Un abrazo y hasta el próximo post. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

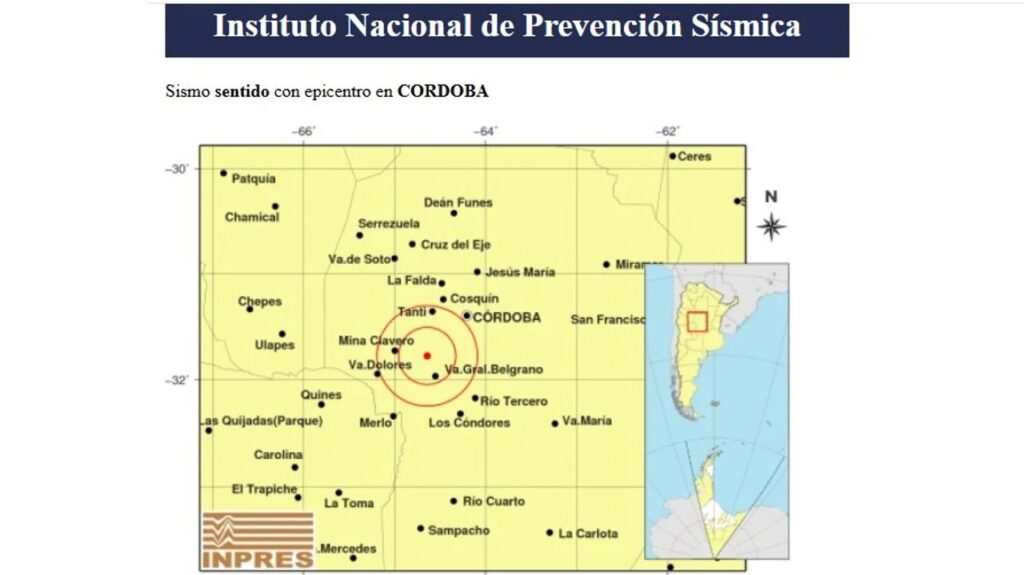

El sismo en la provincia de Córdoba del 7 de abril de 2025

Nuevamente les traigo un post fuera de programa, para explicar un evento ocurrido anoche. Aclaro que se trata de un sismo de tan baja magnitud que ni siquiera lo mencionaría, si no se tratara de algo sucedido en nuestra propia provincia, donde residen una gran cantidad de mis lectores habituales.

Por supuesto no repetiré cosas que pueden leer en otros posts, sino que simplemente les dejaré los correspondientes links para que vayan a leer los temas ya tratados allí.

¿Qué puede decirse del sismo mismo?

Empecemos analizando los datos del INPRES, siglas que corresponden al Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El temblor se registró a las 23:32:57 (hora local) del día 7 de abril de 2025.

Su magnitud fue de 2.6 según Richter, lo cual es verdaderamente muy bajo, tanto que sólo lo percibieron algunas personas en reposo, o en las partes altas de los edificios de varios pisos. Esto hace que su intensidad se considere grado II en la escala Mercali, es decir, un episodio clasificado como Débil.

El epicentro se ubicó a 24 km al suroeste de Alta Gracia, y a unos 60 km al suroeste de Córdoba capital. Sus coordenadas son 31,777 de latitud Sur y 64,643 de longitud Oeste. El hipocentro se calcula a una profundidad de 29 km.

No se reportaron daños materiales ni víctimas, pues como ya dije fue de intensidad débil.

¿Por qué ocurrió en nuestra provincia?

En algún momento les expliqué ya que bajo nuestro territorio está subduciendo la placa de Nazca, con un ángulo tan tendido que hasta afecta las Sierras Pampeanas. Con más detalle pueden verlo en este post.

¿Cómo se considera a la Provincia de Córdoba desde el punto de vista sísmico?

Con mucho detalle pueden leer aquí por qué Córdoba se considera zona perisísmica.

¿Qué podría ocurrir ahora?

Si pensamos que la placa de Nazca se ha movido, puede que siga buscando su equilibrio, con lo cual puede haber algunos eventos aún más débiles (porque ya se liberó algo de la energía disponible) en la región. Muy importante sería observar con mucha atención posibles señales en Chile, donde la misma placa está involucrada, y puede generar eventos de mayor magnitud. No significa alarmarse, sino simplemente estar atentos.

¿Qué puede agregarse?

Para más información, pueden leer cuanto quieran en la etiqueta Sismos, del blog porque se trata de un tema inagotable y muy interesante.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.