El terremoto de Nepal.

Cuando apenas termino de preparar un post fuera de programa, relacionado con la erupción de Calbuco, la naturaleza se encabrita en otro lado, y tengo que salir a hablarles del terremoto en Nepal.

Cuando apenas termino de preparar un post fuera de programa, relacionado con la erupción de Calbuco, la naturaleza se encabrita en otro lado, y tengo que salir a hablarles del terremoto en Nepal.

Lo primero que quiero aclarar es que las generalidades y nociones básicas sobre sismología ya han sido explicadas en varios posts de este blog, y pueden ir a leerlas en la etiqueta Sismos. Hoy voy a señalar algunas características particulares de la zona afectada en este mismo momento, y trataré de que comprendan la dinámica actualmente en curso.

¿Dónde, cuándo y cómo se produjo el evento?

Según la información procedente del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo se registró el sábado 25 de abril a las 06:11 GMT, con epicentro 81 kilómetros al noroeste de la capital de Nepal, es decir de Katmandú, y a una profundidad de 15 kilómetros, lo cual es bastante somero.

El nombre oficial de Nepal es República Federal Democrática de Nepal, lo cual en el idioma nepalí es tan complicado como: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, lo que se leería Sanghiya Loktäntrik Ganatantra Nepäl o algo por el estilo.

Se encuentra emplazado en el sur de Asia, en plena cadena del Himalaya, la más alta del mundo, y precisamente por eso, forman parte de su territorio, tanto el monte Everest (8848 msnm), como otros siete de los montes llamados ochomiles por superar ese límite de 8000 metros.

Katmandú es su capital, y se ha erigido en destino turístico para quienes buscan una nueva forma de espiritualidad. Por esta razón coexisten allí hoteles de cinco estrellas, monumentos históricos y viviendas sumamente precarias.

¿Por qué resultó tan luctuoso?

Cada vez que hablamos de estas catástrofes, les recuerdo conceptos sobre los que ya me he explayado, relativos al riesgo geológico.

En este caso, los dos elementos que definieron tanto daño emergente fueron principalmente la susceptibilidad y la vulnerabilidad de la región afectada.

La susceptibilidad, que se refiere a las condiciones geológicas, fue en este caso un elemento que magnificó los daños, puesto que el terreno es abrupto, y por ende su equilibrio es metaeestable, vale decir que con energía relativamente escasa, pierde esa condición y se moviliza a favor de la gravedad, generándose avalanchas, deslizamientos, hundimientos, y remoción en masa en general.

Esto significa que aun cuando no se sigan produciendo réplicas (que para colmo sí han seguido ocurriendo), el terreno está tan precariamente balanceado que se mueve hacia abajo ante cualquier estímulo local.

La vulnerabilidad a su vez, está relacionada con las condiciones de ocupación del territorio, y con las características de las construcciones. Gran parte de las estructuras que se desplomaron eran relativamente precarias, y las que no lo eran, tenían de todos modos en contra, su asentamiento sobre terrenos empinados e inestables.

Estos dos elementos son los que en la ecuación que define el riesgo, llevaron éste a niveles muy altos, y por eso, siendo la magnitud menor que el sismo de Chile de 2010, fue comparativamente mucho más catastrófico, vale decir que su intensidad fue mayor.

¿Cuál es la explicación geológica de este evento?

Como todos los megaeventos, la explicación debe buscarse en la Tectónica de Placas. Toda la teoría en detalle la iré explicando lentamente, para lo cual vengo presentando otros temas previos y necesarios, pero hoy haré un pequeño resumen que espero no los complique demasiado.

En este caso particular, el Himalaya es resultante de la convergencia de dos placas: la Eurasiática y la de India, y el proceso resultante se denomina obducción.

Veamos un poco más:

La placa de la India ha estado moviéndose hacia el norte desde hace unos 100 millones de años, con lo cual, la litósfera oceánica- antes interpuesta entre los bordes continentales de ambas placas- se fue consumiendo, al moverse bajo la placa asiática, en lo que originalmente era una subducción.

En algún momento quedaron enfrentados dos bordes continentales, ninguno de los cuales es lo bastante pesado como para hundirse por debajo del otro, con lo cual, ambas placas colisionan sin hundirse. Esto se llama obducción.

El resultado de esta convergencia es una línea de sutura entre las placas preexistentes, que formó nada menos que la cadena que se considera el techo del mundo, y la meseta tibetana, también la más elevada del planeta.

Geológicamente esta colisión ha generado un anormal espesamiento de la corteza continental, simplemente porque los materiales que no pueden hundirse, se apilan unos sobre otros. Esto genera presiones que provocan deformaciones en las rocas, tanto en forma de plegamientos como de fallas inversas, y en zonas más profundas, hasta fusión de rocas.

No obstante, estas rocas ígneas se enfrían en profundidad, ya que la línea de sutura formada, de alguna forma sella las salidas posibles del magma. Es por esa razón que el vulcanismo no es un rasgo importante en el Himalaya.

Las mediciones recientes demuestran que la placa índica sigue empujando todo el complejo hacia el norte aún hoy, a una velocidad de entre 3 y 5 cm anuales.

Esto implica que cuando hay un tiempo de demora o un alto en los desplazamientos, las presiones se acumulan, hasta dispararse de modo repentino en la forma de un sismo de respetable magnitud.

¿Qué puede esperarse ahora?

Por un lado los fenómenos de remoción pueden seguir por algún tiempo.

Por el otro, como la placa afecta las relaciones a lo largo de todo el contacto convergente, es importante monitorear los signos precursores en toda la zona sísmica asiática más próxima, que ahora deberá reacomodarse hasta encontrar una nueva posición de equilibrio.

ÂTambién debe tenerse en cuenta que en el rompecabezas de las placas, la Arábiga se ha de haber visto «conmovida», y ella modifica los equilibrios a lo largo de la zona mediterránea sísmicamente activa.

No hay que alarmarse, sino simplemente estrechar la vigilancia que la ciencia hoy posibilita.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de un diario nepalí que encontré en la red.

¿Qué es un atolón? ¿Qué es la Gran Barrera de Coral? Parte 2

El post de hoy es la continuación del del lunes pasado, de modo que deberían empezar su lectura por allí.

El post de hoy es la continuación del del lunes pasado, de modo que deberían empezar su lectura por allí.

Las preguntas que contesté en ese post son:

¿Qué es un atolón?

¿Qué es un arrecife?

¿Qué tipos de arrecifes existen?

Hoy continuaremos con las preguntas que quedaron pendientes:

¿Cómo es la estructura común de un atolón?

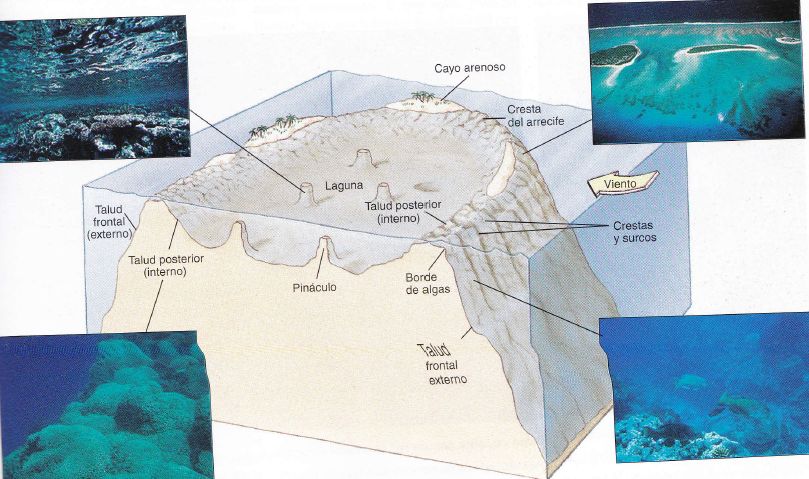

La distribución y organización de los atolones está bien representada en la figura que ilustra el post, y comprende diversos elementos, que como ya expliqué en la parte 1 de este tema, se disponen en forma anular en torno a una laguna cuyo diámetro puede alcanzar algunas decenas de kilómetros.

Los elementos que componen el atolón son:

- Planicie de fondo, cuya morfología es muy dinámica, ya que en ella continúa el crecimiento de las colonias de los organismos marinos que crean el complejo.

- Crestas: son los bordes emergidos del arrecife, y según su relación con los vientos dominantes adquieren carácter bien diferenciado. Así, las crestas de barlovento (las de exposición directa al viento) se componen casi exclusivamente de algas, porque ellas pueden resistir el embate directo de las olas. Tanto es así, que la cresta de barlovento suele llamarse también Cresta de Lithothamnium (que explico más abajo). En cambio la cresta de sotavento no tiene cubierta algal, o ella es muy escasa.

- Surcos: se emplazan en la cresta de Lithothamnium por efecto de la erosión de las olas que ya dijimos allí son más potentes.

- Talud frontal (o externo): tiene paredes casi verticales, pero de gran irregularidad, puesto que responde a la dinámica erosiva marina.

- Talud posterior (o interno): presenta un declive muchísimo más suave que el otro talud, ya que es modelado mayormente por sedimentación tanto biológica como clástica. Es aquí donde sigue habiendo corales vivos y en crecimiento, a favor de la protección que del otro lado proveen las algas de Lithothamnium.

- Laguna: Para que se trate de un verdadero atolón, ya dije en el post anterior, que debe exhibir una profundidad no inferior a los 30 metros. También en ella crecen los corales.

- Pináculos coralinos: las colonias de corales en crecimiento generan estas especies de montículos, que al pasar el tiempo, cuando los organismos mueren, sirven sólo de basamento para el desarrollo de las siguientes generaciones.

¿Qué son las algas de Lithothamnium?

Se trata de algas rojas con cobertura calcárea, cuya denominación científica es Lithothamnium calcareum, y forma parte de las Coralline algae.

Este nombre científico y su propia apariencia han generado algún grado de confusión, ya que muchos creen que las Lithothamnium son corales, cuando como ya dije, son algas, pertenecientes al Phylum Rodophyta. Los corales, en cambio, son parte del Phylum Cnidaria.

Además por tener, al morir, una cierta semejanza con un depósito rocoso, sólo se la asignó al reino vegetal en el siglo XIX, y su nombre procede del griego, idioma en el que significa «forma con aspecto de piedra».

La aparición de este tipo particular de algas, por otro lado, es relativamente reciente (Cretácico temprano) contra la historia de los corales que data desde el Paleozoico.

Para más datos, las algas Lithothamnium pertenecen a:

Phylum: Rhodophyta

Clase: Florideophyceae

Subclase: Corallinophycidae

Orden: Corallinales

Familia: Corallinaceae

Mientras está viva, el alga es de color rojo violáceo o, a veces, rosa intenso. Sólo se vuelve blanca o amarillenta al morir, por la acumulación de sales como el carbonato de calcio entre otras, y es entonces cuando parece una piedra- tal como ya expliqué- y actúa como cresta protectora del oleaje en los atolones.

Su crecimiento es lento (alrededor de 1 mm al año) y llega a medir entre 2 y 10 cm.

¿Cómo se forman los arrecifes?

¿Cómo se forman los arrecifes?

Hay por lo menos dos fases a considerar en la generación de los arrecifes, ya sean ellos actuales o relictos fósiles; y sean barrera, costeros o incluso si a lo largo de su evolución se constituyen en atolones.

Esas dos fases se interdigitan de modo que una vez avanzada la evolución pueden llegar a ser simultáneas. Pero inicialmente se suceden dos aspectos característicos que resultan de la interacción entre diversos procesos biológicos, físicos y químicos.

La primera etapa es la de crecimiento y estabilización de las estructuras arrecifales a través de procesos constructivos biológicos y químicos.

Dentro de los primeros se incluye el crecimiento de los diferentes tipos de organismos entre los que se cuentan los corales, (que presenté en otro post) las algas calcáreas y los hidrozoos, cuando de arrecifes actuales se trata.

En los arrecifes fósiles, esa construcción primaria incluía también corales, estromatopóridos, algas calcáreas, esponjas y rudistas entre otros.

Los procesos constructivos químicos corresponden a la precipitación de sales cementantes a partir de las aguas marinas.

Una vez que el arrecife ha iniciado su formación ésta se complica con la lógica ruptura de algunas de sus partes por efectos del oleaje. Esos fragmentos, junto con más sedimentación química y otros restos traídos por el viento, o generados por los demás seres vivos que habitan el arrecife, van construyendo nuevos materiales que quedan atrapados en el complejo sistema que se va formando, y que implica generación, ruptura, y depósito en procesos sucesivos, alternantes y/o simultáneos según sea el caso.

¿Cómo se forman los atolones?

En el post anterior ya les expliqué que un atolón es un anillo alejado del territorio insular, pero ya saben también que además de otras condiciones ecológicas, los corales exigen un soporte rocoso, ya que son organismos sésiles (es decir que se fijan al fondo).

Pero además, ese sustrato no puede ser muy profundo, pues es necesario que hasta él penetre la luz solar que los organismos requieren.

En los arrecifes costeros, el sustrato es el propio continente, mientras que en los barrera, lo es la plataforma submarina, pero en los atolones de mar abierto no es tan sencillo suponer la existencia de un fondo somero.

La primera de las teorías que explicó la evolución de un atolón en medio de mares profundos, es la de Darwin, quien asumió que se trataría de una isla en subsidencia, vale decir que estaría hundiéndose, posiblemente bajo el peso de las propias construcciones arrecifales. De esa manera, como se ve en la figura a la izquierda del post, todo atolón sería primero arrecife costero, luego barrera y al final solamente atolón s.s., cuando el hundimiento de la isla lo dejara como un anillo emergido relicto.

Alternativamente, se elaboró luego otra hipótesis, según la cual, la isla no se estaría hundiendo, sino que en realidad el mar habría sufrido un ascenso, básicamente por la fusión de los hielos de anteriores glaciaciones.

También se esgrime la explicación de lavas expulsadas por volcanes submarinos, que por su escasa densidad podrían encontrarse apenas sumergidas, y proveerían la plataforma necesaria para el inicio de la colonización orgánica.

Como ya les he explicado antes, la equifinalidad y la convergencia de causas estarían aquí en juego, de modo tal que cada una de esas explicaciones, o bien una conjunción de dos o más de ellas sería válida según el caso de cada uno de los inumerables atolones existentes.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de este sitio.

La figura de la génesis es de este sitio.

Otro párrafo de Eating Dirt, traducido al castellano.

The original version in English was posted last Friday.

The original version in English was posted last Friday.

La versión original, en inglés de este párrafo aparece en un post del viernes pasado.

El ADN de los árboles puede ser muy antiguo, pero muchos de los bosques de hoy son relativamente nuevos. Durante la última era glacial, las temperaturas descendentes eliminaron mucha de la vida vegetal en el hemisferio norte. Los ecosistemas fueron enterrados por la nieve y luego aplanados por una gran acumulación de hielo. Los glaciares apilaron, hasta espesores de una milla o más, un manto tan pesado que las superficies terrestres se hundieron bajo el nivel del mar. Mientras fluían por la tierra, estos ríos de hielo erosionaron montañas y rellenaron valles con escombros y sedimentos…

… Y así, la mayor deforestación que el planeta ha experimentado alguna vez, no fue causada por las sierras eléctricas sino por el cambio climático.

Espero que hayan disfrutado este texto, y esta gran verdad como se merece. Porque es bueno reconocer que la fuerza de la naturaleza excede con mucho toda tecnología humana.

Un abrazo y hasta el lunes, Graciela.

Erupción del Volcán Calbuco en Chile

Como todos seguramente saben, en este momento, un volcán de Chile se encuentra en plena actividad, emitiendo gran cantidad de cenizas a la atmósfera. Se trata del Calbuco, del que hablaremos un poco hoy.

¿Qué sabemos del volcán Calbuco?

El nombre del volcán Calbuco procede del idioma de la etnia mapudungún y resulta de la unión de los términos kallfü =azul, y ko= agua, es decir que significa «agua azul».

Se trata de un estratovolcán andino activo, localizado en la provincia de Llanquihue, en el sur de Chile, más específicamente en la región de Los Lagos, aproximadamente a 1000 km de distancia de Santiago y próximo a la comuna de Puerto Montt.

Forma parte de la reserva nacional Llanquihue, y tiene una altitud de 2015 msnm, en el punto en que sus coordenadas son 41°19’58″S -72°36’40″W.

¿Qué relación guarda con el Puyehue que estuvo anteriormente emitiendo cenizas?

Si bien ambos volcanes se encuentran en la misma región, y a nivel megascópico responden a la dinámica general de las mismas placas tectónicas (la Sudamericana y la de Nazca), forman parte de dos complejos volcánicos diferentes, y sus magmas son también de distinta composición.

En el caso del Puyehue, el complejo al que pertenece es el del Cordón del Caulle, y está configurado linealmente; mientras que el complejo al que pertenece el Calbuco es el de la Laguna de Maule, cuya forma es redodeada alrededor del centro ocupado por el agua.

También las antigüedades son diferentes, siendo el inicio del vulcanismo en la zona de la laguna mucho más reciente en términos geológicos.

¿Qué características tiene el complejo volcánico de Maule?

Este complejo tiene al menos 24 de los má¡s de noventa volcanes activos en Chile, todos los cuales son centros jóvenes que entraron en actividad hace unos 25.000 años, apenas ayer en la cronología geológica.

Según los registros históricos y geológicos, esos volcanes han estado intensamente activos al menos 36 veces desde su génesis.

El complejo de Maule es un sistema bastante particular, que ha concitado el interés de los investigadores de todo el mundo, y en él se llevan a cabo proyectos de investigación internacionales.

La principal razón para ello es que el complejo incluye numerosos centros activos, con magmas sumamente ácidos, de carácter riolítico, que por esa misma razón tienen alta viscosidad y consecuentemenete escasa movilidad. Esto provoca por un lado gran emisión de cenizas, tal como está ocurriendo en este momento; y por el otro, puede causar taponamientos que conducen a eventuales eventos explosivos, además de generar topografías aproximadamente cónicas.

¿Qué es la laguna de Maule? ¿Se trata de un antiguo cráter volcánico?

No en realidad, pese a que muchos lo creen así, la laguna no es maar, es decir que no se trata de agua que ha ocupado un antiguo cráter, sino que responde a dos procesos diferentes que le han dado su forma final.

En la porción norte, la laguna responde a la presencia de lo que se denomina una caldera, la que puede deberse a una de dos posibles causas: o bien una explosión resultante de un tapón viscoso que produjo acumulación de presión hasta la liberación final que eliminó parte de la topografía preexistente; o bien por un progresivo vaciamiento subsuperficial, al moverse los magmas hacia otros emplazamientos, que culminaron en un hundimiento o colapso del terreno.

La parte norte de la laguna se produjo al llenarse de agua esa topografía que se hizo negativa por el colapso del que hablamos, que pudo ser por explosión o hundimiento.

La porción sur, en cambio, se habría generado de manera más lenta, al acumularse las lavas en la periferia, lo que dejaba un área relativamente más baja, que actuó como reservorio de aguas pluviales.

¿Qué tipo de actividad tiene ahora el Calbuco?

El Calbuco llevaba 43 años sin mostrar signos de actividad, y a partir del 22 de este mes ha comenzado a emitir cenizas volcánicas. Conviene aclarar que las cenizas no son en este caso resultantes de una combustión, sino que se trata de material sólido finamente dividido, que es arrojado a la atmósfera y que dado su tamaño infinitesimal puede permanecer en suspensión en ella por mucho tiempo.

Esto implica que los vientos pueden movilizarlas a gran distancia antes de que se depositen, ya sea porque al unirse unas partículas con otras aumentan suficientemente de tamaño como para precipitarse a tierra, o porque al producirse una lluvia, sean arrastradas por ella.

¿Guarda este evento alguna relación con el sismo de 2010 y el enjambre del 19 de abril de este aÃño?

Seguramente ambas cosas se relacionan con lo que hoy está pasando, y ambas de diferente manera.

A pesar de que nos parezca que es mucho el tiempo transcurrido desde el gran sismo de 2010, para la morosidad de los procesos geológicos, las influencias resultantes siguen vigentes.

En efecto, los cambios profundos ocurridos en ese megaevento seguramente han modificado las estructuras subyacentes, de manera tal que se han abierto nuevos caminos para el ascenso de magmas hacia la superficie para alimentar los volcanes que hoy comienzan a hacere notar.

Lo que les manifiesto no es caprichoso, sino que puede observarse en los monitoreos de las deformaciones del terreno que se han intensificado en los últimos años, llegando a mostrar elevaciones en forma de domo de hasta 25 cm anuales, lo cual es llamativamente elevado.

Es casi seguro que ese abovedamiento esté siendo causado por los magmas que han comenzado a acumularse en la zona, probablemente en respuesta a las nuevas condiciones subsuperficiales generadas en buena medida por aquel sismo, o por los mismos eventos que lo fueron preparando también a él.

Por su parte, el enjambre sÃsmico del 19 de abril, más que permitir la movilización del magma, debe haber sido causado precisamente por ese traslado de las masas magmáticas, que hoy buscan su salida al exterior.

En suma, los eventos sísmicos fueron de distinto origen (tectónico el de 2010 y volcánico los de abril), pero todos se relacionan con lo que hoy se manifiesta.

¿Qué cabe esperar ahora?

En general, los mismos efectos que les señalé con motivo de las emisiones del Puyehue, lo cual pueden leer en el post que les linkeé más arriba.

Pero cabe agregar que las autoridades están realizando seguimiento de todos los geoindicadores del caso, de modo que lo más importante es estar atentos a sus indicaciones.

Lo que se está monitoreando hoy son principalmente las siguientes señales:

- deformaciones del terreno.

- emisiones de gases y su composición

- sismicidad

- temperatura

Y si se preguntan por qué se ven relámpagos durante la erupción en los videos que se están difundiendo, los invito a visitar el post al respecto que publiqué en 2011.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01.

Un abrazo. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del viaje del Pulpo y Dayana al sur de Chile en diciembre de 2014. En ella puede verse un mapa de madera colocado en uno de los miradores del lago Llanquihue que muestra la ubicación de los volcanes de la zona. El Calbuco es el que está abajo a la derecha de la imagen y aparece ilustrado con la punta cortada. Los otros dos son el Puntiagudo y el Osorno.

¿Qué es un atolón? ¿Qué es la Gran Barrera de Coral? Parte 1.

En el post de hoy, estoy ya preparando información para el que sigue, que será bastante pintoresco, pero que requiere algunos conocimientos previos, y que son precisamente los que presento aquí.

En el post de hoy, estoy ya preparando información para el que sigue, que será bastante pintoresco, pero que requiere algunos conocimientos previos, y que son precisamente los que presento aquí.

¿Qué es un atolón?

El atolón es una forma particular de arrecife, que por ser la más compleja es también la más mencionada en la literatura en general, aun cuando a veces se usa su nombre de manera inapropiada.

Efectivamente, es bastante habitual que se extienda el uso de la palabra atolón a todos los arrecifes, aun cuando no cumplan el más básico de los requisitos que tal nombre exige y que más abajo detallo.

¿Qué es un arrecife?

Existen por lo menos dos aproximaciones distintas al término, una biológica y otra geológica.

Para los biólogos un arrecife es un ecosistema extremadamente complejo que alberga una gran biodiversidad, ya que proporciona -ya sea en su propia constitución o en su entorno dinámico- el espacio vital de casi un millón de especies marinas diferentes.

Los arrecifes incluyen actualmente un conjunto de organismos marinos sésiles y coloniales, principalmente corales y algas, a los que se agregan esponjas, bivalvos, etc. Todos prosperan en zonas someras de temperaturas cálidas, y forman estructuras rígidas resistentes al oleaje.

Los geólogos, en cambio, consideramos a los arrecifes como un modo de construcción sedimentaria y organógena de terrenos y paisajes, particularmente interesantes como geoindicadores climáticos y como relojes geológicos. Su valor como ecosistema es solamente uno más para nuestro abordaje.

En definitiva, geológicamente, un arrecife es una masa rocosa carbonática, restringida lateralmente y con relieve topográfico positivo sobre el fondo marino en el que se asienta.

Los más antiguos de los arrecifes estaban compuestos exclusivamente por algas verde- azuladas, o cianofitas (hablamos de dos mil millones de años atrás) y los terrenos que generaban se conocen como estromatolitos.

Más tarde se le fueron adicionando foraminíferos, briozoos, espongiarios, etc. y mucho más tardíamente, hace unos 480 millones de años, aparecieron los corales, que casi se apropiaron del nombre «arrecife» por ser tan llamativos y valiosos como gemas.

En el glosario geológico, el arrecife se denomina también biohermo, término derivado del griego: bio (βιο) =vida y herm (έρμο) = barrera o escollo.

Los biohermos resultan dominantemente calcáreos porque la mayoría de los organismos que los componen generan exoesqueletos de carbonato de calcio a partir de las sales disueltas en el agua. Por esa razón se trata de estructuras marinas, ya que requieren aguas saladas, que además deben ser someras, ya que la energía para producir los cambios es solar, y por ende la profundidad de formación de un arrecife se ve limitada por la de la penetración de la luz desde la superficie, la cual no va más allá de los noventa metros.

Siempre desde la mirada del geólogo, el arrecife, pese a que muchas veces se menciona como «arrecife coralino» sólo en un diez por ciento aproximadamente está formado por corales activos, el resto es material detrítico resultante de la rotura por el oleaje de las colonias biológicas primitivas, más todo depósito químico o terrígeno que quede atrapado en el complejo. A esa masa se la conoce también como biostroma o biostromo.

¿Qué tipos de arrecifes existen?

Toda vez que les presento una clasificación les recuerdo que siempre hay muchas diversas posibilidades a la hora de confeccionarla, según cuáles sean los criterios seleccionados. Y este caso no es una excepción, ya que en efecto la terminología varía de autor en autor y a veces se llega a una profusión de categorías tal, que sólo se genera confusión.

Por eso yo limito los tipos de arrecifes a los tres clásicos, que la mayor parte de los autores incluyen ineludiblemente en sus propias taxonomías.

- Arrecifes Costeros O Bordeantes: se extienden desde la orilla continental o insular hasta el mar abierto. Son los más comunes, y por su ubicación son los que se encuentran más amenazados por las actividades humanas. El más extenso se encuentra en el Mar Rojo y se prolonga aproximadamente por 400 Km.

- Los Arrecifes Barrera: son aquéllos que no bordean las costas actuales, sino los límites de la plataforma continental. Por esa razón se encuentran a veces a gran distancia de la línea de la orilla, y dejan entre ésta y el arrecife mismo, espacios suficientes para albergar lagunas generalmente profundas, en cuyos fondos se depositan sedimentos de variados orígenes. La Gran Barrera de Coral de Australia pertenece precisamente a este grupo, y es el más grande de los existentes, ya que alcanza unos 2.000 Km de longitud paralelamente a la costa, un ancho de entre 15 y 350 km, y cubre un área estimada en 225.000 km2.

- Los Atolones: crecen en forma de anillo rodeando una laguna, que para que el arrecife se considere un verdadero atolón, debe tener no menos de 30 metros de profundidad. Por lo general se encuentran lejos del continente y pueden elevarse desde profundidades de cientos o miles de metros desde el fondo. Como esto parece contradecir las exigencias biológicas de los corales- que enumeré en el post que les mandé ya a visitar- amerita una explicación que será motivo del post que subiré el próximo lunes como continuación del presente.

En ese post responderé a las siguientes preguntas:

¿Cómo es la estructura común de un atolón?

¿Cómo se forman los atolones?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La foto que ilustra el post la he tomado en el arrecife costero de Isla Mujeres, en el Caribe Mexicano.