Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

La Mineralogía y la Minería antes de la Historia.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Tiempo difícil de describir porque sólo ha quedado documentado a través de huellas y rastros algo inconexos, como son los artefactos, los monumentos, los grabados o hasta restos de alimentos. Indicios todos que implican una interpretación, que siempre podrá cuestionarse y siempre será sospechada de arbitraria, artificial o sesgada, cuando no de todo eso junto.

Pero aun en medio de esos tiempos misteriosos, ya podemos hablar de una minería incipiente, y ahora veremos por qué.

¿Cuándo habrían empezado las actividades que hoy relacionamos con la minería y la Mineralogía?

Por cierto no hablamos de una minería organizada, ni mucho menos de una disciplina que reuniera conocimientos orgánicos, sino solamente de una actividad primero de recolección y uso, y luego, un poco más adelante, de extracción de determinados minerales, también para aprovechar sus propiedades en las actividades de la vida cotidiana.

Por eso decimos que la minería entró en la vida humana a través de la necesidad, sin previo estudio ni análisis. Simplemente el hombre primitivo, fue tomando de su entorno aquello que le llamaba la atención y/o le prestaba algún servicio.

Pero, para ser honestos, ni siquiera fuimos nosotros, los Homo sapiens sapiens (el hombre actual), sino nuestros antepasados menos evolucionados, como Homo habilis y Homo erectus, y probablemente también otros homínidos como los Australopithecos, los que comenzaron a descubrir los usos posibles de determinados minerales.

Es muy probable que las primeras aplicaciones que dieron los homínidos a las rocas y minerales hayan sido tan poco elegantes como levantarlas del suelo simplemente para romperle la cabeza a alguno que no les haya caído suficientemente simpático, pero eso ya es reconocerles una utilidad, ¿ o no?

Y de cualquier manera, sólo estamos hablando de tiempos tan remotos como hace entre 1,2 millones y 900.000 años antes del presente.

Es decir que no se trataba ni por asomo de un conocimiento científico acreditado, como es en su sentido estricto la Mineralogía, la cual se iniciaría miles de años después, cuando comenzaron los registros descriptivos y documentados de las propiedades de algunas especies minerales y sus variedades.

A esa actividad prehistórica, yo la llamo, en cambio, protominería o protomineralogía, según sea el caso.

¿Qué indicios han quedado de esa actividad «protominera»?

Básicamente, en herramientas de uso cotidiano como raspadores, armas, ornamentos personales y objetos a los que se les atribuye aplicación en ritos religiosos o como simples adornos, se observa la utilización de cuarzo, obsidiana, ópalo, turquesa, malaquita, oro, cobre, plata, granates, corindón, topacio, hematita, olivino, jadeíta, alabastro y lazurita, como las especies minerales más habituales.

Todas estas especies, además de tener características muy apreciadas para diversas finalidades prácticas, tales como la dureza, sea alta o baja, según el uso que se le haya dado, son relativamente abundantes, y ostentan alguna característica que les permite un fácil reconocimiento, como por ejemplo los llamativos colores, el brillo metálico o su marcada transparencia.

Ya en una minería mucho más avanzada, se pueden mencionar hallazgos arqueológicos que prueban la elaboración de joyas de oro puro y macizo en Hotnitsa, Bulgaria Central, unos 9.000 años antes del presente.

¿Qué consecuencias tuvo la actividad de extracción de minerales en la prehistoria?

Aparentemente habría tenido una gran influencia en movimientos de intercambio de objetos entre diversos clanes, cada uno de los cuales era reconocido por extraer o colectar determinados materiales, en cuya búsqueda se movilizaban miembros de otras comunidades. De modo indirecto, esto evitaba la endogamia que tantas enfermedades causaba, mejorando así el camino evolutivo posterior.

También determinaba en alguna medida una cierta tendencia a realizar asentamientos más duraderos en aquellos sitios de canteras de ciertos recursos minerales. De esa manera, los hábitos nómadas comenzaban a dar lugar a cierto grado de sedentarismo. Pero ojo, que ese cambio de hábitos respondía también a otras causas, y no es solamente atribuible a la minería incipiente.

Y por último, el avasallamiento de unos clanes a manos de otros, fue muchas veces producto de la diferencia entre poseer o no mejores armas, según los minerales utilizados en cada caso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

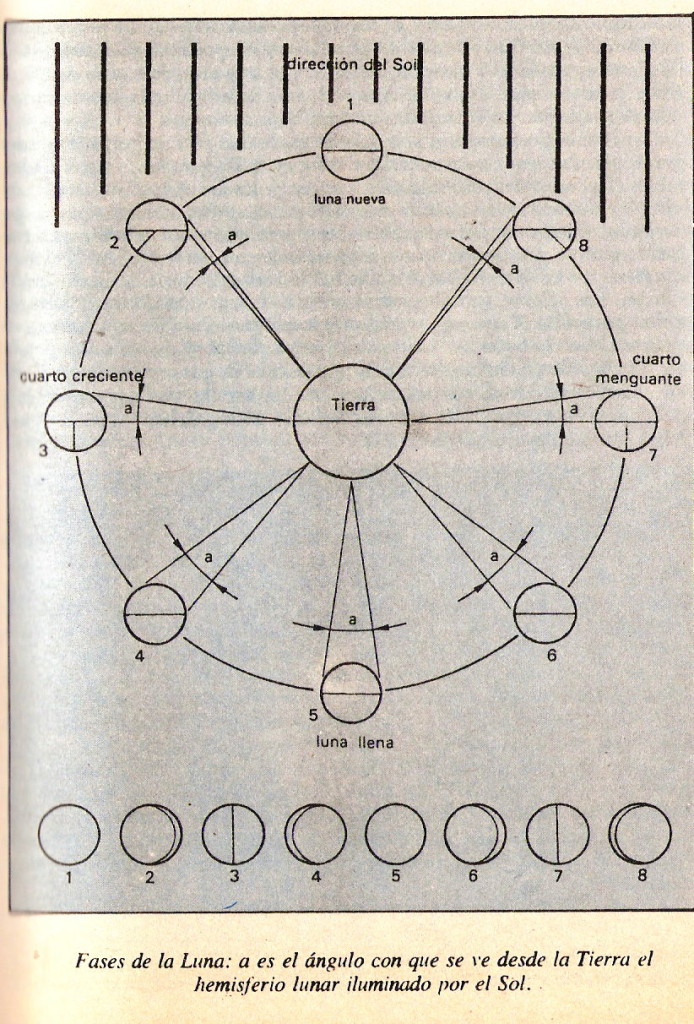

¿Qué son y cómo se producen las fases de la Luna?

Hoy vamos a hablar de un fenómeno que todos presenciamos habitualmente, sin comprender muchas veces cómo y por qué se produce: las fases de la Luna.

Hoy vamos a hablar de un fenómeno que todos presenciamos habitualmente, sin comprender muchas veces cómo y por qué se produce: las fases de la Luna.

Todos sabemos que podemos observar en el cielo a la luna de distintas maneras, según esté en su momento de luna nueva, creciente, llena o menguante.

Veamos por qué nuestro satélite nos presenta aspectos tan distintos a lo largo de un mes calendario.

¿Qué son las fases de la luna?

Empecemos por recordar que la luna, por ser un satélite y no una estrella, no genera su propia luz, sino que solamente refleja la que recibe del Sol.

Por ende, pese a que siempre mantenga su forma, desde la Tierra la vemos cambiando de apariencia, según cuánto de su superficie está expuesta a la radiación solar que luego reflejará. En otras palabras, a veces estará iluminada por completo, y otras veces, totalmente oscurecida, hasta el extremo de parecer invisible.

Esas situaciones de diferente visibilidad desde la Tierra se deben a los cambios de posiciones relativas entre el Sol (fuente de luz), la Luna (superficie reflectante de la luz solar), y la Tierra que es el punto de observación de la luna y sus cambios aparentes, pero resulta también a veces, el cuerpo que proyecta su sombra sobre la Luna.

Las fases lunares o fases de la Luna, son precisamente los diversos aspectos que muestra la Luna según esté por completo iluminada, por completo en sombras, o en situaciones intermedias.

¿Cuántas y cuáles son las fases lunares?

Si bien en astronomía se mencionan con nombre propio hasta 9 cambios diferentes, para los fines cotidianos, y para comprender un almanaque, alcanza con saber identificar las cuatro correspondientes a: luna nueva o novilunio, cuarto creciente, luna llena o plenilunio y cuarto menguante que cierra el ciclo cuando termina su «decrecimiento» en otra luna nueva.

Si ustedes van mirando el gráfico, pueden entender que la luna nueva se produce cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, de modo que su cara iluminada queda enfrentada al Sol, y la que nos muestra está en cambio en la más total oscuridad, lo que la convierte en prácticamente invisible desde nuestro punto de observación.

En el mismo dibujo, se han representado 8 lugares correspondientes a sucesivas posiciones del satélite a medida que realiza su revolución alrededor de la Tierra; y al pie de ese gráfico, se muestran los campos que se van iluminando u oscureciendo a medida que ocurre esa traslación.

En la posición 3 se observa iluminada la mitad de la luna, en lo que es el punto exacto de su cuarto creciente.

Es en la posición 5 donde la vemos completamente brillante, y donde se produce el plenilunio al que han cantado tantos poetas a lo largo de los siglos.

Luego, los cambios se producen de manera inversa, es decir que se van viendo espacios iluminados cada vez menores hasta volver a llegar a la luna nueva, totalmente ensombrecida.

¿Cómo se produce el ciclo lunar completo?

Recuerden, para entender mejor, lo que ya les expliqué respecto a la cara visible de la Luna desde la Tierra, que siempre es la misma. Si no se acuerdan o no lo leyeron, vayan a leer este post antes de seguir. Por eso, el aspecto que va variando a lo largo de las fases lunares, es el del hemisferio siempre visible del satélite.

Ahora volvamos a lo nuestro, y digamos que un ciclo completo desde una forma de ver a la luna, pasando por todas los demás hasta que se repita la misma visión del satélite, se llama lunación, y tarda 29 dÃas 12 horas 44 minutos y 3 segundos para completarse.

Es notable que hay una pequeña diferencia de duración entre el intervalo de cada lunación, y lo que la Luna tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra, tiempo que es de 27,3 días. Esta diferencia se debe a que al mismo tiempo que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, el sistema constituido por las dos, gira también alrededor del Sol, y las fases resultan de las posiciones relativas de los tres cuerpos.

¿Cómo podemos reconocer cada fase por simple observación del satélite en el cielo?

A veces no resulta sencillo discernir por simple observación si lo que se nos presenta es un cuarto creciente o un menguante.

Para eso se usan algunas nemotecnias en forma de sencillas rimas. Por ejemplo: «Pancita al levante en cuarto menguante, y pancita al poniente en cuarto creciente».

Allí sólo hay que recordar que poniente y levante se refieren a los movimientos del Sol, que se levanta por el este y se pone por el oeste.

Otra rima es:

«Los cuernos al oriente en cuarto creciente».

Espero que ahora cuando «estén en la luna», por lo menos lo estén con conocimiento de causa.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de un libro de texto para escuelas secundarias,- porque no he encontrado nada más claro y sencillo- pero hace ya tanto tiempo que la incorporé en algún power point didáctico, que he perdido la pista del autor. Si alguien la reconoce como propia, por favor, hágamelo saber, para darle el correspondiente crédito (previo control de la fuente original).

El clima planetario y los factores que lo modifican.

Ya hace un tiempo les expliqué los conceptos fundamentales sobre el clima y la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. También hemos hablado ya de los factores que inciden en la distribución de la temperatura en el planeta, con lo cual se generan las diferencias climáticas regionales. En otro post les dije también cómo se produce la circulación atmosférica. Todo eso nos permite ir avanzando un poco más en el reconocimiento de ese tema tan vapuleado que es el cambio climático global.

Ya hace un tiempo les expliqué los conceptos fundamentales sobre el clima y la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática. También hemos hablado ya de los factores que inciden en la distribución de la temperatura en el planeta, con lo cual se generan las diferencias climáticas regionales. En otro post les dije también cómo se produce la circulación atmosférica. Todo eso nos permite ir avanzando un poco más en el reconocimiento de ese tema tan vapuleado que es el cambio climático global.

Hoy vamos a ir un paso más adelante, para lo cual les presentaré las condiciones que rigen el clima reinante en el planeta en su conjunto, para lo cual hablaremos también de las escalas de análisis del clima.

¿Cuáles son las posibles escalas de observación y análisis del clima?

En general podría hablarse de una escala megascópica, (megaclima)- del griego mega= grande, importante- caracterizada por un promedio de los valores de temperatura y precipitaciones, básicamente, tomados en todas las estaciones meteorológicas que conforman una red que cubre prácticamente todo el planeta.

En este nivel de observación, el grado de abstracción es elevado, porque los extremos en una u otra dirección se compensan de alguna manera, y el valor resultante puede no estar presente más que en unos pocos lugares del globo. Pero es el nivel al que, en un sentido estricto, debería hacerse referencia cuando se habla de «cambio climático global». Lamentablemente, no siempre es así, y al mezclarse distintos niveles de observación, se generan confusiones respecto al tema.

Que en una región dada, haya registros de temperaturas mayores o menores que los esperados estadísticamente, no quiere necesariamente decir que el planeta entero está cambiando el clima, como iremos viendo en sucesivos posts, de los que éste es sólo una primera entrega.

El nivel macroscópico, (macroclima) – del griego macro= grande, mucho- en cambio, es típicamente el correspondiente a las zonas climáticas, más o menos relacionadas con la latitud, en las que suele dividirse el planeta, es decir, zonas ecuatoriales, tropicales, templadas y frías, por mencionar una de las clasificaciones comunes. Es en este nivel y el siguiente que tienen su mayor incidencia los factores que expliqué en el post que más arriba les mandé a revisar a través de un link.

El mesoclima- del griego meso= medio, entre- correspondiente al nivel mesoscópico de observación, es el propio de un sitio geográfico restringido, como podría ser una pequeña población, una ladera de una montaña, (cuya orientación será definitoria para sus condiciones de humedad y temperatura), un valle o una porción de una costa.

El microclima – del griego, micro= chico o pequeño- es el del nivel de observación inferior. Conviene señalar que aquí, el término no se corresponde con la significación de la palabra «microscópico» a la que que estamos más habituados. En efecto, el término solamente alude a una comparación entre los espacios involucrados, entre los cuales éste es el más pequeño. Se usa para una oficina, un ambiente dentro de un hogar o un edificio, un estadio, etc.

¿En la escala global, o del megaclima cuáles son los principales factores incidentes?

Son muchos, y todos se interrelacionan según un sistema complejo, pues cada uno de ellos suele tener su propio ciclo de variación habitual, con máximos y mínimos que muchas veces se compensan unos con otros de tal modo que las fluctuaciones son casi despreciables.

No obstante, en situaciones en que los máximos o mínimos de varios de esos ciclos coinciden entre sí, el resultado puede variar tanto como para que se instale efectivamente un cambio climático global en uno u otro sentido, es decir más o menos cálido, y/o más o menos lluvioso, por ejemplo.

En este primer paso, sólo quiero enumerarles los factores que inciden a nivel planetario, y señalarles los posts en los que ya me he referido in extenso a algunos de ellos (y que es importante que se tomen el trabajo de leer, para entender todo el tema); pero el detalle de los que todavía no expliqué será motivo de sendas publicaciones del blog en el futuro, cuando les haya presentado algunos otros conceptos útiles para comprender mejor su incidencia.

Vayamos pues al listado, pero aclaremos antes que hay:

- Factores Externos y

- Factores Internos, y dentro de éstos, hay:

- factores naturales y

- factores antrópicos.

Son factores externos:

- Los cambios relacionados con la energía solar que llega a la Tierra, tema que podemos consultar en dos posts que ya he subido hace un tiempo.

- Cambios en las trayectorias orbitales del planeta.

- Cambios en la inclinación del eje de la Tierra.

- Cambios debidos a la precesión. Estos últimos tres cambios se incluyen juntos en un ciclo, llamado ciclo de Milancovich, del que hablaremos también más adelante.

Son factores internos -es decir del propio planeta, ya sean superficiales o profundos-naturales:

- Cambios en pulsos de emisiones volcánicas.

- Cambios en los modelos de circulación oceánica y/o atmosférica.

- Cambios en la estructura superficial de la Tierra, sea por isostasia o tectónica de placas.

- Cambios cíclicos como El Niño y La Niña, y el -hasta cierto punto modificado por factores antrópicos- ciclo del ozono.

Son cambios internos antrópicos, es decir causados por el hombre, y siempre superficiales porque su influencia nunca alcanza gran profundidad:

- Cambios en la composición atmosférica, que inciden a través del efecto invernadero, y de la afectación de la capa de ozono.

- Cambios en las condiciones superficiales de la Tierra, tales como la deforestación y las urbanizaciones.

¿Cuál es el peso comparativo de la acción humana respecto a los demás factores?

En primer lugar, debo señalar una vez más que todos estos factores componen un complejo sistema, de modo que se interrelacionan y modifican entre sí, de maneras intrincadas y que fluctúan con el tiempo.

Dejado ese punto debidamente aclarado, basta con analizar cuántas y cuáles son las circunstancias sobre las cuales el hombre tiene algún grado de incidencia, para poder rápidamente contestar la pregunta que encabeza este apartado.

Pero por si les queda alguna duda, les aclaro que el peso comparativo de la acción antrópica es prácticamente insignificante. A pesar de que nos creamos los hacedores del mundo y su más importante elemento constitutivo, la realidad es bien distinta.

No somos más que unos minúsculos pasajeros de un mundo que viaja por el espacio según sus propias reglas, sobre las cuales no nos pide opinión.

Antes de despedirme les repito una vez más que de aquí en adelante seguiremos con mucho más detalle con este tema del clima y sus cambios, en numerosos posts, porque es un tópico del que muchos hablan sin saber de la misa la media.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es un hermoso paisaje nevado en Wyoming, USA.

¿Qué son los productos volcánicos? Parte 2

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué se entiende por productos volcánicos?

¿Qué tipos de productos emiten los volcanes?

¿Cuáles son los productos gaseosos?

¿Cuáles son los productos líquidos de los volcanes?

¿Qué tipos de coladas volcánicas existen?

Desde este punto retomaremos hoy.

¿Qué productos sólidos emiten los volcanes?

En general, los materiales sólidos emitidos por los volcanes se denominan piroclastos, palabra que deriva del latí , pyrós= fuego y clasto= roto. Este nombre alude tanto a la temperatura como al estado fragmentario. También son denominados materiales piroclásticos.

Recordemos que cuando las partículas dominantes son de tamaño coloidal y se incorporan en una gran masa en movimiento, el fenómeno resultante es un «flujo piroclástico», que ya he explicado en este post.

¿Cómo se los clasifica?

En general, la más común de las clasificaciones se basa en el tamaño del fragmento resultante, pero también hay otro criterio de clasificación que atiende a la textura y composición.

Según su tamaño, los piroclastos se dividen en:

- Bloques: se trata de fragmentos ya solidificados, con tamaño superior a 64 milímetros de diámetro. Pueden llegar a alcanzar volúmenes considerables, como el que se registró en la erupción del Strómboli de 1930, cuando se detectó un fragmento de aproximadamente dos toneladas, que fue eyectado a 3 km de distancia del cráter.

- Bombas: Cuando los materiales salen del volcán como lava incandescente, y se solidifican en el aire se denominan bombas, no ya bloques, si su tamaño al solidificar es también superior a los 64 mm. Podría uno preguntarse cómo se sabe si en el momento de la expulsión estaban en estado sólido o fundido,a lo cual se responde que en el último caso- el de las bombas- debido a que cuando se desplazan en el aire están semifundidas, normalmente adoptan una forma aerodinámica que se conserva al solidificarse. Se reconocen por sus contornos ahusados (de huso de hilar, no uso de usar) es decir con extremos finos y un abultamiento central, donde se ha acentuado el efecto de la fuerza centrífuga ejercida durante su rotación en el espacio, (Figura 1). Es también común que presenten un aspecto superficial semejante a la corteza del pan, porque tienden a desprenderse las partes más externas por el mismo efecto. Su tamaño más corriente es cefalar (como una cabeza humana) pero se han registrado casos como las de la erupción del volcán japonés Asama, que llegaron a tener 6 metros de longitud y un peso aproximado de 200 toneladas. Si bien tanto bloques como bombas suelen caer en las proximidades del aparato volcánico, estas bombas del Asama se encontraron hasta a 600 metros de distancia.

- Lápillis: Tienen tamaños que son comparables a una nuez. De hecho el nombre significa «piedras rotas» o «piedras pequeñas», ya que procede del latin lapid, o lapidis= piedra y el sufijo illis que significa frágil o que puede romperse.

- Cenizas: implican tamaños de entre 2 y 64 mm, y son muy abundantes en las emisiones volcánicas. Pero pese a lo que parece indicar el nombre, no se trata de restos de combustión, sino de fragmentos clásticos.

- Polvos: Cuando el tamaño es menor que 2 mm, se trata de polvos volcánicos, que por su tamaño pueden permanecer por muchos meses y hasta años en suspensión en las partes altas de la atmósfera, y desplazarse con los vientos prácticamente por todo el planeta. Sus efectos sobre el clima son tan interesantes, que habrá un post al respecto.

Figura 1: bomba volcánica

Según la textura y composición se reconocen:

- Escorias: son materiales vesiculares, es decir que contienen muchos espacios huecos a los que se conoce como vesículas, y son caracteríticos de magmas basálticos, por lo que suelen ser de color negro a marrón rojizo. Su tamaño es comparable al de los lápilli y se parecen a las escorias producidas por los hornos de fundición de hierro, de las cuales toman el nombre.

- Pumitas: Son propias de magmas de composición intermedia o rica en sílice, y también presentan vesículas, pero por su quimismo suelen tener colores más claros que las escorias, y son mucho menos densas que ellas, tanto que pueden flotar en el agua durante mucho tiempo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post corresponde al Etna, y es de este sitio.

La figura 1 es de esta página.

¿Qué son los productos volcánicos? Parte 1

Ya he presentado con anterioridad la clasificación de las erupciones volcánicas, y en ese momento les prometí que hablaríamos en detalle de los productos que componen las emisiones de los volcanes. Pues bien, ha llegado el momento de hacerlo.

Ya he presentado con anterioridad la clasificación de las erupciones volcánicas, y en ese momento les prometí que hablaríamos en detalle de los productos que componen las emisiones de los volcanes. Pues bien, ha llegado el momento de hacerlo.

Pero como hay bastante para hablar, será un post en dos partes.

¿Qué se entiende por productos volcánicos?

Lo primero que debemos aclarar es que hay diversos conceptos relacionados a la hora de estudiar las efusiones volcánicas, todos los cuales se complementan entre sí. Pero para una mejor comprensión deben distinguirse claramente.

Mientras que las erupciones son los procesos mismos, de los cuales resultan los volcanes como rasgos del paisaje, los productos volcánicos son elementos materiales que resultan expulsados desde el volcán durante las erupciones.

Los productos pues, al ser expulsados forman parte del fenómeno eruptivo, pero mientras que éste cesa, los productos permanecen en el territorio indefinidamente.

¿Qué tipos de productos emiten los volcanes?

Los volcanes expulsan a lo largo de sus erupciones, ingentes cantidades de materia en sus tres estados:

- sólido, representado por lo que se conoce como elementos piroclásticos,

- líquido, representado por las lavas, que al fluir sobre el terreno se denominan también coladas, o coladas de lava, y

- gaseoso, en cuyo caso es el material responsable, muchas veces, de la mayor mortandad, por su elevada toxicidad y su rápida diseminación.

¿Cuáles son los productos gaseosos?

Si bien el más abundante suele ser el vapor de agua, que podría ser inocuo por su composición, la elevada temperatura que alcanza le confiere capacidad de daño, tanto sobre el ambiente como sobre las poblaciones, sean humanas o no.

Pero los magmas contienen también cantidades variables de otros gases, los cuales, pese a su alta volatilidad, mientras están dentro de la propia cámara, se mantienen disueltos en la roca fundida, por la misma presión de confinamiento. No obstante. cuando durante la movilización ascendente del magma, éste va encontrando fisuras o espacios más porosos que permiten un reacomodamiento del material, y esto, junto con el menor peso sobreyacente alivia la presión; los gases empiezan a escapar por cualquier grieta disponible.

En general, la fracción gaseosa no suele superar valores comprendidos entre el 1 y el 6 por ciento del peso total, mayormente correspondiente al vapor de agua. Aun así, esa porción puede traducirse en miles de toneladas por erupción.

La composición estimada a partir de las escasas muestras que pueden obtenerse, por el riesgo que implican las altas temperaturas involucradas, es de alrededor de 70 % de vapor de agua; 15 % de dióxido de carbono, 5 % de nitrógeno, 5 % de dióxido de azufre y cantidades traza de elementos como cloro, hidrógeno y argón.

Precisamente son los compuestos de azufre los que confieren a las erupciones su olor característicos, que como dato de color, les cuento que tuvo consecuencias sobre los mitos populares. En efecto, el olor a azufre se terminó asociando al propio demonio, ya que los volcanes se consideraron en casi todas las culturas antiguas, como bocas de ingreso al infierno.

Por lo común son los gases los que constituyen las emisiones precursoras de la fase eruptiva principal, Esto se debe a que su gran movilidad les permite ascender por pequeños espacios, que agrandan con su propia presión, liberando el paso para los restantes materiales.

Los gases implican una fuente natural de contaminación del aire, incluyendo al dióxido de azufre, que combinado con la humedad atmosférica forma ácido sulfúrico, y genera con posterioridad las lluvias ácidas.

Ocasionalmente, los gases liberados ascienden tanto en la atmósfera, que pueden permanecer allí durante varios años, y la circulación en ella puede significar que las lluvias ácidas arriba mencionadas ocurran, a veces, a enormes distancias del punto efusivo original.

¿Cuáles son los productos líquidos de los volcanes?

Los productos líquidos de los volcanes son las mezclas magmáticas que superan el límite entre la superficie y el subsuelo, momento en el que dejan de llamarse magmas y comienzan a llamarse lavas.

Si bien se los asigna a un estado líquido, si se habla de manera más estricta, debe recordarse que son en realidad mezclas minerales fundidas, por lo cual tienen alta viscosidad, además de alta temperatura, y su aspecto es más el de una pasta acuosa que el de un líquido.

Les recomiendo ahora repasar este post que les permitirá enterarse de las causas por las cuales las lavas son más o menos viscosas, y fluyen de maneras diversas, conformando coladas (masas de lavas en movimiento, o ya solidificadas) que se pueden distinguir entre sí.

Agreguemos que las lavas no necesaria ni exclusivamente son liberadas desde el cráter, sino que aprovechan también todas las fisuras, generalmente ensanchadas de manera previa por los gases de las primeras emisiones.

Las coladas suelen verse rojas o blancas en el momento de su salida, debido principalmente a las altas temperaturas que ostentan, pero muy rápidamente se enfrían y solidifican, adquiriendo entonces el color de la roca que generan sobre la superficie.

Como las coladas se enfrían al contacto con el aire y la superficie terrestre, es corriente que la solidificación se produzca desde las zonas más externas del flujo de lava hacia su interior. Por esa razón, pueden generarse cavernas volcánicas tubulares, en el interior de las cuales los magmas pueden permanecer fundidos por mucho tiempo.

¿Qué tipos de coladas volcánicas existen?

Cuando clasificamos los magmas, en su momento, dijimos que el principal criterio para dividrlos tanto a ellos como a sus lavas y rocas resultantes, es la cantidad de sílice que contienen.

Las que menos proporción de sílice tienen, componen el grupo de las basálticas, que llegan a totalizar hasta el 90 % del volumen total, de las lavas inventariadas. Por el otro extremo, las de composición riolítica, es decir más empobrecidas en sílice, alcanzan apenas al 1% del total; mientras que el resto está constituido por andesitas y otras lavas de composición intermedia.

Ahora bien, además de su composición química, y de resultas de ella, las coladas se distinguen entre sí por la diversidad de las estructuras que presentan una vez solidificadas, resultando los siguientes tipos:

- Coladas cordadas: resultan de lavas basálticas, y por ende lo bastante fluidas como para desplazarse con cierta velocidad sobre el terreno, generando una corteza externa relativamente lisa. Como en ellas se da habitualmente el caso de los túneles y cavernas que arriba les expliqué, es también habitual que se arruguen superficialmente, debido al movimiento subsuperficial de la lava profunda que permanece fundida por algún tiempo más. Su aspecto final, una vez completamente frías, es semejante al de los gruesos hilos trenzados que componen las cuerdas, de las que toman el nombre. Son ejemplos típicos las coladas de los volcanes hawaianos- al menos en las proximidades del cráter, ya que al alejarse de él y enfriarse, pierden velocidad y pueden pasar a comportarse como coladas aa.

- Coladas aa: También son lavas basálticas, pero presentan superficialmente bloques ásperos e irregulares, con bordes afilados y rugosidades. Son coladas que avanzan a velocidades de 5 a 50 metros por hora, dejando escapar abundantes emanaciones gaseosas que dejan numerosos huecos al escapar de la lava que se va solidificando. Un ejemplo de estas lavas es la colada emitida por el volcán Paricutín de México, que enterró la ciudad de San Juan Parangaricutiro.

- Coladas de bloques: Cuando los magmas liberados tienen composición más ácida, la menor velocidad, menor temperatura, y alta viscosidad tienden a producir coladas de bloques, consistentes en su mayor parte en bloques separados, con superficies ligeramente curvadas y más lisas que las de los bloques de coladas aa.

- Coladas almohadilladas: Son propias de volcanes subacuáticos, como los que componen en gran medida, las dorsales oceánicas En ese caso, las lavas se enfrían externamente de modo muy rápido. No obstante, normalmente la lava puede seguir moviéndose hacia adelante, mientras va rompiendo la superficie endurecida inmediatamente antes. Este proceso se repite muchas veces, dando por resultado una colada de lava con estructuras alargadas montadas unas sobre otras, con un aspecto semejante a un amontonamiento de almohadas, cuyos bordes son posteriormente redondeados por la dinámica marina.

Hasta este punto llegaremos por hoy, y dejaremos para la segunda parte de este post las siguientes preguntas:

¿Qué productos sólidos emiten los volcanes?

¿Cómo se los clasifica?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.