Entradas con la etiqueta ‘Fenómenos famosos’

Rescate de los mineros chilenos, Parte 1 – Explicaciones geológicas sobre la Mina San José

Después de una larga espera en un refugio a casi 700 metros de profundidad, treinta y tres mineros esperan con ansiedad lo que se presenta como su rescate inminente.

Es entonces, me parece, el momento oportuno para hablar sobre el tema, ya que todo indica que éste deja de tener los ribetes trágicos, de los que yo no quería sacar provecho, para comenzar a prepararse un clima de alivio y festejo al que sí quiero sumarme.

Hay en este asunto mil aristas, de modo que compatibilizarlas y resumirlas no será tarea sencilla, especialmente porque quiero dirigirme a todo el público y no sólo a mis colegas, razón por la cual, para no ponerme muy densa, he dividido el tema en dos posts, de los que hoy presento el primero.

Comencemos por intentar interpretar el marco minero y geológico, para luego arriesgar conclusiones relativas a la seguridad en la actividad, en el segundo post prometido.

¿Qué recurso se explota en la Mina San José?

El producto principal es el cobre, pero seguramente se estarán beneficiando algunos otros minerales acompañantes aún más valiosos aunque menos abundantes, tales como la plata.

La mena, vale decir el mineral del que luego se extrae el cobre elemental, está compuesta por una variedad de sulfuros: calcopirita I, bornita, Calcopirita II (así conocida porque suele ser resultado de reemplazo sobre bornita preexistente) y calcosina. Notable es que estos sulfuros aparecen asociados a bitúmenes, de lo cual hablaremos más adelante.

Los tenores de Cu en la mena son del orden de 5,1% , con contenidos promedio de 21 g/ton de plata.

¿Desde cuándo se explota el cobre en la región?

Chile es históricamente uno de los grandes productores mundiales de Cobre, con antecedentes de explotación que se remontan a tiempos anteriores a la era cristiana.

Existen indicios que revelan que las etnias diaguitas y atacameñas ya conocían el uso de este metal, lo cual no debe asombrarnos porque por un lado sus compuestos tienen colores muy llamativos, que lo hacen fácil de identificar, y por el otro, su aprovechamiento es relativamente sencillo por sus condiciones de tenacidad.

Durante toda la época de la Colonia y hasta la primera mitad del S XIX la explotación fue casi artesanal, pero ya en ese momento Chile entra con su producto a los mercados internacionales, y saca provecho de la intensa demanda de comienzos del siglo XX, para perfilarse como el segundo productor mundial que es hoy, y dar entrada a la Gran Minería, con emprendimientos como Chuquicamata y El Teniente .

¿Cómo se enmarca la Empresa Minera San Esteban en la minería chilena?

Clásicamente la minería suele dividirse en tres niveles según su magnitud: Gran Minería, que requiere según las estipulaciones de la ley chilena un tonelaje de extracción diaria no menor a 75.000, salvo en situaciones en que se dan otros requerimientos como participación de grandes capitales extranjeros para los cuales se trabaja en relación de directa dependencia.

La Mediana Minería, que tiene a su servicio gran cantidad de operarios pero sitúa su producción entre 200 y 75.000 toneladas métricas por día.

La Pequeña Minería, en cambio. no tiene límite inferior de producción y hasta incluye la minería artesanal de los pirquineros, sobre los cuales haremos un post alguna vez en el futuro.

San José forma parte de la Mediana Minería, explotada por la empresa San Esteban, una de las 18 reconocidas en este segmento.

La explotación se encuentra ubicada a 45 kilómetros de Copiapó, en las cercanías del desierto de Atacama,en la III región de Chile.

¿Qué clase de rocas son las portadoras de los sulfuros de Cobre en la Mina San José?

Para quienes no tienen mucho conocimiento petrológico, les paso el dato color, se trata de «ocoítas» nombre exclusivamente utilizado en Chile, porque se generó para describir rocas ígneas típicas de la región de Ocoa.

Para los que quieren más precisiones, las ocoítas son andesitas porfíricas cretácicas, es decir, se trata de lavas.

Con anterioridad al trabajo que menciono en la bibliografía, se consideraba que las rocas de la formación Pabellón, del Grupo Chañarcillo de la región de Atacama, constituían un filón capa, vale decir material consolidado en el interior de la corteza, y no fuera de ella como las lavas.

¿Cuál habría sido la génesis del yacimiento?

Las lavas ocoíticas serían el resultado de erupciones a lo largo de centros volcánicos alineados en un sistema de margen continental activo con corteza considerablemente adelgazada por dinámicas extensionales.

Ese período fuertemente extensional habría correspondido a un momento en el Cretácico inferior en que las placas no estaban convergiendo como hoy, sino generando una cuenca marginal que resultó abortada.

En otras palabras se habrían estado alejando en un proceso semejante al de la dorsal centroatlántica actual, pero el cambio en la dirección de movimiento de las placas interrumpió la formación de una cuenca marina.

De todas maneras en ese tiempo, las lavas se derramaron en un fondo de mar somero, lo que explica la íntima relación con materiales bituminosos.

¿Qué son los materiales bituminosos?

El bitumen es una mezcla de líquidos orgánicos, altamente viscosa, compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos, que sirvió en este complejo volcánico hidrotermal para enriquecer la mena que hoy se explota, ya que su movilidad le permitió emplazarse en las lavas portadoras de Cu, generando el ambiente reductor que favoreció su precipitación en forma de sulfuros.

Hasta aquí este primer post, en el segundo haremos consideraciones relativas a seguridad minera.

PD: A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que están interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Bibliografía consultada:

Cisternas, M.E; Frutos, J,; Galindo E. : Spiro ,B. 1999. Lavas con bitumen en el Cretácico Inferior de Copiapó, Región de Atacama, Chile: petroquímica e importancia metalogénica. Revista geológica de Chile versión impresa ISSN 0716-0208 Rev. geol. Chile v.26 n.2 Santiago dic. 1999

doi: 10.4067/S0716-02081999000200005

El gráfico que ilustra el post es de wikimedia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Explicación geológica de la avalancha de Oaxaca en México

Vengo nuevamente a la carrera, convocada por un desastre acontecido en el suroeste mexicano, razón por la cual, he desplazado para mañana la gacetilla que habitualmente corresponde a los días miércoles .

Vengo nuevamente a la carrera, convocada por un desastre acontecido en el suroeste mexicano, razón por la cual, he desplazado para mañana la gacetilla que habitualmente corresponde a los días miércoles .

La emergencia de hoy está referida a un fenómeno de remoción en masa, en buena medida semejante a los eventos de Aguas Calientes y Río de Janeiro que ya fueron motivo de otros posts.

No obstante, como suele ocurrir en estos eventos, cada situación es única e irrepetible, y resulta de la convergencia de una serie de factores que intentaremos analizar.

¿Dónde se ubica el estado de Oaxaca?

Oaxaca se encuentra en la región sur oeste del Pacífico mexicano, limitando al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, y al Oeste con Guerrero.

Pero lo más interesante es que se asienta en una zona de contacto convergente entre dos placas más que inquietas : la Caribe y la de Cocos, que por otra parte vienen acomodándose desde hace varios meses. Éste es uno de los datos de interés para explicar la catástrofe.

¿Qué otras características geológicas pudieron haber influido en el deslizamiento?

Fundamental es la influencia del relieve, ya que Oaxaca es la zona más montañosa de México, tanto es así que hay una cita célebre del franciscano Francisco de Ajofrín quien en 1763 expresó: «En esta provincia de Oaxaca parece que Dios puso todos los cerros y montañas que le sobraron después de que formó el mundo».

En efecto, confluyen en este estado cadenas abruptas como la Sierra Madre del Sur, Sierra Madre de Oaxaca y Sierra Atravesada. Todo un buen escenario para los procesos de remoción en masa.

Por otra parte, hay una gran complejidad estratigráfica, donde se sobreyacen unos a otros, complejos metamórficos, sedimentarios y volcánicos de distintas edades. Esta situación pone en contacto capas de distintos grados de permeabilidad.

Así es que por un lado, los sedimentos no consolidados muy porosos se empapan fácilmente aumentado su capacidad de fluir y su peso por el agua que contienen, lo que favorece el desplazamiento gravitatorio.

Pero por otra parte, como esos sedimentos están sobreyaciendo a complejos cristalinos de muy baja o casi nula permeabilidad, se forma entre ambos una superficie de deslizamiento óptima, ya que el agua deja de descender verticaslmente por el interior de los materiales, y busca su salida lateralmente y pendiente abajo, generando una interfase de desplazamiento, entre el sedimento cargado de agua y el material que la detiene a una profundidad dada.

¿Hay otros factores geológicos involucrados?

Sí, por cierto. Esta zona tiene también fallas regionales que son superficies de debilidad a lo largo de las cuales pueden ocurrir desplazamientos, deformaciones y rupturas, y por si esto fuera poco, ya he mencionado que este estado se encuentra en una zona de contacto entre placas, que por ende es sísmicamente activa.

Cuando las condiciones están dadas, todo lo que se requiere es un disparador, que puede ser, por ejemplo un sismo. Y los ha habido últimamente, de diversas magnitudes, pero a todo lo largo de las placas que bordean América por el oeste.

¿Y las lluvias qué papel juegan?

Las precipitaciones son abundantes y de régimen intenso en la región, y de hecho fueron las que gatillaron el fenómeno, ya que aportaron el peso y la fluidificación del sedimento que mencionamos más arriba. Y generan también la interfase de deslizamiento.

Todos los factores mencionados influyen en generar un escenario de riesgo, y en este caso particular por lo menos tres de ellos se conjugaron con seguridad: el relieve, las lluvias y el material sedimentario.

No puedo desde aquí, sin explorar la zona afectada, y sin haber llevado un registro de movimientos sísmicos locales, aseverar si la tectónica tuvo o no gran importancia, y no sé tampoco cuánto incidió la influencia antrópica, pero es probable que también hayan contribuido al resultado final.

¿Por qué fueron tantos los daños?

Ahora tal vez les podría ser útil revisar los posts relativos a las catástrofes, y a la evaluación del riesgo geológico para profundizar sobre el tema, pero baste con decirles que la urbanización era muy vulnerable, porque según lo que estuve averiguando en los censos de población, Oaxaca es un estado comparativamente muy pobre, lo que suele traducirse en una notable precariedad en el emplazamiento y calidad de las construcciones.

Bueno, es todo por hoy, y recuerden que estoy especulando sobre un lugar que no he visitado, de modo que pueden haberse escapado algunos aspectos que desconozco.

PD: A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que estén interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Ojalá les haya sido útil la explicación. Un abrazo. Graciela

La foto que ilustra el post la he tomado en la página de El informador

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Explicación sobre el «cráter» en Guatemala: convergencia de causas

¡¡¡¡No, si cuando yo digo que lo mío es un apostolado!!!

¡¡¡¡No, si cuando yo digo que lo mío es un apostolado!!!

Son las 0 horas y en vez de estar durmiendo calentita en mi cama, estoy sentada ante la PC, redactando un post fuera de programa para satisfacer la curiosidad de los lectores y manteniéndome despierta y tan lúcida como mis naturales limitaciones me lo permiten, a fuerza de café.

Lo primero que seguramente van a notar es que lo he etiquetado como reflexiones varias, sencillamente porque estoy tratando de emitir un diagnóstico a miles de kilómetros de distancia y sin conocer directamente el lugar, del que sólo veo las fotos.

Por esa razón, tomen esto como especulaciones con fundamento teórico pero sin pruebas adquiridas in situ.

Agradezco a Ulises el link que me llevó a leer un trabajo reciente sobre tectónica de Guatemala, de allí salen algunas ideas, pero hay bastante más para agregar.

Primero debo confesarles que cuando vi la primera de las imágenes, ésa que dio la vuelta al mundo en toda la prensa escrita, me pareció un fotomontaje, porque se veía como un cráter excesivamente prolijo para ser un fenómeno catastrófico y repentino.

Pero nuevamente apareció Ulises al rescate, tirándome el link de la National Geographic, de donde he tomado la foto que ilustra el post, y que en un acercamiento, ya va tomando otro cariz.

En efecto, allí pueden verse restos de las instalaciones que corrían bajo el pavimento, casas bastante deformadas, e irregularidades en las paredes que no se distinguían en la anterior.

Con todo esto y Nat Geo de por medio, decidí tomarlo en serio. Y allí comienza el análisis.

Explicación geológica del «cráter» de la ciudad de Guatemala

Una de las leyes fundamentales de la geología es la de convergencia de causas (que voy a explicar en detalle en algún otro post del futuro, cuando la Naturaleza deje de tirarme temas inesperados de manera tan irrespetuosa) que básicamente dice que en la mayoría de los casos, se conjugan varios agentes y factores para desencadenar un fenómeno determinado.

Y éste parece ser un ejemplo.

En primer lugar, nos encontramos ante una ciudad emplazada en una zona de actividad tectónica con fallas activas. Esas fallas son buenos caminos para circulación de fluidos, como el agua.

Pero sucede que un gran espacio de terreno ha cedido de manera prácticamente instantánea, lo cual indica que ha estado ocurriendo un proceso solapado y subterráneo que ha ido vaciando el terreno hasta generar el colapso cuando dejó de tener la necesaria resistencia para sostener la urbanización encima.

Hay dos posibles procesos que se constituyen en principales sospechosos en este crimen, y ellos son los fenómenos kársticos (futuro post) y el piping o sofusión; ambos, formas de erosión hídrica subterránea.

La Karstificación o carsificación implica una disolución de los materiales, por lo cual la composición requerida es bastante específica, pero por lo que leo de la geología de la ciudad, no hay allí calizas, ni yesos, ni dolomías siquiera a las que echarles la culpa, de tal manera que libero al karst de sospechas, y hago foco sobre el piping.

En este caso, no hay disolución química sino arrastre mecánico, y lo único que se requiere es que se trate de materiales sedimentarios no consolidados, lo suficientemente finos como para ser arrastrados por un fluido como el agua, a favor de una pendiente o de líneas de debilidad, todo bajo la superficie. ¡Voilá, parece que hemos hallado al culpable!

En efecto, tenemos:

-

agua de infiltración, ya sea de origen pluvial, o de desagües con pérdidas, o cañerías de conducción de agua potable, o un poco de cada una;

-

materiales sueltos, ya que según leo en el trabajo que me recomendó Ulises, el vulcanismo antiguo proveyó el relleno piroclástico que es material fino y desagregado, pasible de ser transportado en suspensión o por rodamiento y arrastre mecánicos, según el tamaño y la forma;

-

un sistema de fallas (las de Mixco) que proveen superficies de discontinuidad a lo largo de las cuales el agua tiene salida y puede desplazarse con todo el material que quiera llevarse;

De modo que en principio, las condiciones están dadas para que por largo tiempo, una cámara subterránea se vaya formando, y vaciándose cada vez más.

Podría haber cedido en sucesivos colapsos, a medida que se hiciera demasiado débil para sostener las construccciones por encima, si no hubiera aparecido un cómplice inesperado en esta trama: la tormenta Ágatha que generó inundaciones que sumaron un peso más que suficiente para que el hundimiento ocurriera de modo repentino.

Hasta aquí una explicación posible, que resultará válida mientras no aparezca una mejor, y que de demostrarse errónea, tiene en su descargo el hecho de que no estoy viendo más que fotos y leyendo información de prensa.

Si me pagan el viaje, podemos analizar las cosas más científicamente en el lugar de los hechos y tratar de allegar pruebas 😀

Y antes de dejarlos, les hago una aclaración que me parece importante, las publicaciones periodísticas en inglés han sido más correctas que las castellanas, porque han usado el término «sinkhole» que significa agujero o pozo de hundimiento, y eso es de lo que en definitiva se trata; mientras que en castellano le llamaron cráter, palabra que tiene en su sentido estricto otras connotaciones.

En efecto, un cráter puede ser de origen volcánico o de impacto meteorítico, y ninguno de ésos es el caso aquí.

Por eso, el título del post lleva entrecomillada la palabra cráter.

A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que estén interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Visiten el post del nuevo «cráter» de Alemania

Bueno, niños he cumplido mi promesa a Ulises, Dayana y Pulpo, tratando de descifrar el enigma. Un beso Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.D.: El trabajo que menciono y que me dio alguna información sobre el subsuelo de Guatemala es:

Pérez, C.L. , 2009. ESTRUCTURA GEOLÓGICA DEL VALLE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA INTERPRETADA MEDIANTE UN MODELO DE CUENCA POR DISTENSIÓN. Revista Geológica de América Central, 41: 71-78, 2009 ISSN: 0256-7024

Volcán Pacaya en Guatemala. Explicación geológica de la erupción del 27 de mayo de 2010

Ahora se trata de la erupción del volcán Pacaya en Guatemala y la aparición de un hueco en la ciudad de Guatemala, y ya se está volviendo una costumbre el hecho de tener que disculparme por explicar cosas que acaban de acontecer, antes de tener la oportunidad de explicitar todo su basamento teórico.

Pero es que la Naturaleza anda agitada últimamente.

Y antes de que salgan con moralejas tremendistas, les aclaro que todo forma parte del mismo fenómeno: hubo placas que después de largos reposos se destrabaron, moviéndose mucho en poco tiempo, y desacomodando a todo el resto.

Es como si en un amontonamiento para entrar a la cancha, alguien tuviera la bonita idea de pegarle una fuerte trompada en la nuca al que tiene adelante.

Seguramente todos empezarán a reaccionar en cadena cuando el que recibió la primera cachetada entre a revolear patadas sin muchos miramientos.

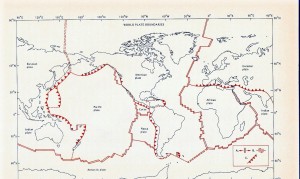

Pero lo importante es ubicarnos en ese rompecabezas de placas del que ya hemos venido hablando tanto.

¿Dónde queda el volcán que erupciona ahora?

El Pacaya es un volcán activo en Guatemala, que por la belleza de su entorno fue declarado Parque Nacional en 2005.

Se ubica 30 km al sur de la Ciudad de Guatemala y se viene manteniendo en actividad casi continua desde hace más o menos cincuenta años.

¿Qué características geológicas tiene?

El Pacaya es parte del Arco Volcánico Centroamericano, que se ubica a lo largo de esa costa pacífica.

¿Qué es un arco volcánico?

Como siempre, debo darles una explicación algo somera hasta que tenga finalmente tiempo de ir presentando de manera sistemática todas las partes que constituyen la Teoría de Tectónica Global, pero por ahora sepan que se debe también a un contacto en que dos placas convergen y hay subducción (la Placa de Cocos se hunde por debajo de la Placa del Caribe), pero al ocurrir en zonas oceánicas, los magmas que se liberan como lava, generan islas al enfriarse.

¿Qué tipo de erupción fue la del 27 de mayo de 2010?

Ocurrió a las 19.10 horas, y la erupción en un primer análisis podría considerarse un evento de tipo estromboliano (tema que les prometo para un nuevo post: anotar, Graciela, tipos de erupciones).

Básicamente esto significa que hubo gran emisión de cenizas eyectadas a la atmósfera, las que alcanzaron hasta 1500 metros de altura y afectaron a la ciudad de Guatemala, y al aeropuerto internacional La Aurora, tal como ya pasó en Islandia.

La erupción misma del volcán causó dos muertes y muchos heridos, pero luego la situación se vio complicada por la Tormenta Agatha, que se encontró con una población que ya estaba en estado de vulnerabilidad, según lo que les expliqué en otro post, y se produjeron entonces muchas más pérdidas por el efecto sinérgico.

¿Por qué ahora?

Vuelvo a repetirlo, es todo parte de un juego bastante agitado que están poniendo en escena las placas, una vez que se movieron de su situación de relativo reposo.

Ahora buscan su equilibrio y las relaciones mutuas alivian la presión en algunos puntos, lo cual permite a las lavas encontrar nuevos caminos de ascenso a la superficie.

¿Y qué sigue ahora?

De manera inmediata, la interacción de las tormentas intensas, y las pesadas cenizas que ellas arrastrarán desde la atmósfera deberían generar un llamado de atención hacia posibles fenómenos de remoción en masa, como corrientes de barro o lo que regionalmente se conoce como deslaves.

A otra escala, y más relacionado con la actividad volcánica propiamente dicha, como siempre les digo, no hay manera de «adivinar» lo que pasará luego, pero sí hay que monitorear las zonas aledañas a las que se están manifestando, porque de allí vendrán nuevas sorpresas.

Pero a diferencia de los sismos, una erupción violenta no tiene por qué presagiar el lento retorno hacia la calma, porque los mecanismos en el interior de las cámaras magmáticas están regidos por leyes bastante más complejas que las tensiones mecánicas de los terremotos.

Hay allí en juego reacciones químicas, presiones, temperaturas, etc, etc, en sistemas de alta complejidad.

A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que estén interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Espero que les haya servido esta pequeña explicación. Un abrazo Graciela

Debo aclarar que la foto que ilustra el post no es mía, pero la tomé de un mail sin referencia de origen. Si alguien la reconoce como propia, no tiene más que advertirme, de modo que yo pueda incluir los correspondientes créditos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

¿Por qué entró en erupción el volcán en Islandia?

Nuevamente salgo a la palestra a tratar de explicar un evento que ha sorprendido por su intensidad, antes de haber realizado una presentación sistemática del tema, pero así nos viene empujando la Naturaleza que anda bastante revoltosa últimamente.

Ahora se trata específicamente de lo que viene aconteciendo hace varios días en Islandia, con la erupción que ha alterado los planes de vuelo en gran cantidad de aeropuertos europeos.

Desde el martes 13 de abril, el volcán Eyjafjalla, al sur de Islandia, viene proyectando una nube de cenizas sobre un área que se extiende cada vez más hacia el sur y oeste, manteniendo en vilo a los controladores aéreos y a los pasajeros de toda clase de transportes aéreos.

Mapa interactivo con la ubicación del volcán Eyjafjalla en Islandia

¿Qué es una erupción volcánica?

Es una de las muchas manifestaciones de los procesos ígneos, que forman parte integrante de la geodinámica interna o ciclo endógeno de la Geología.

Más específicamente es la liberación desde el interior de una cámara magmática, de algunos de los materiales que constituyen un magma.

Magma es la roca fundida por efectos de la presión y temperatura, a profundidades variables en el interior de la corteza terrestre.

¿Por qué se dice que ésta es una emisión de cenizas?

Porque en una erupción pueden liberarse materiales en tres estados diferentes: líquidos, en cuyo caso se trata de lavas volcánicas; gaseosos; o como en este caso, sólidos.

Los materiales sólidos son conocidos como piroclastos (de pyros= fuego, y clastos= fragmento).

Los piroclastos a su vez, pueden ser de muy diversos tamaños (cosa que veremos en otros posts) y el más pequeño de los tamaños posibles corresponde precisamente a las cenizas, que debe aclararse no son producto de la combustión como el nombre parece indicar, sino de la fina fragmentación de materiales que se solidifican al ser despedidos desde una cámara a temperaturas de entre 600 y 1400° C, hacia una atmósfera que se encuentra normalmente por debajo de los 40° C.

¿Cuándo se produce una erupción?

En una de dos situaciones extremas:

- cuando la salida de materiales se encuentra largamente obstruida, y se junta tal presión que parte de la cámara magmática literalmente explota con enorme violencia.

- cuando por alguna causa se abren caminos al material volcánico que le permiten salir hacia la superficie con bastante menor violencia que en el caso anterior, pero por lo general durante períodos más prolongados.

El último ha sido el caso en Islandia, donde los materiales fueron expulsados hacia arriba, en el sentido de las presiones decrecientes, como parte de un fenómeno global activado por la tectónica de placas, ¡cuándo no!

¿Cómo se relaciona este volcán con la Tectónica de placas o Tectónica Global?

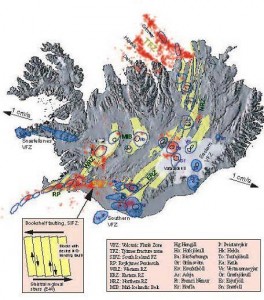

Este volcán es uno de los tantos fenómenos ígneos que se presentan en Islandia, que de por sí es una isla prácticamente por completo generada en ese tipo de procesos.

Si miran el mapa, notarán que Islandia (cuya posición es entre el noroeste del Reino Unido y el sudeste de Groenlandia) se encuentra enteramente asentada sobre una de las líneas de contacto entre placas.

Tal vez sea éste el momento de recomendarles que refresquen lo poquito que ya adelanté acerca de los tipos de contactos entre placas que existen.

Pues bien, en este caso se trata de un contacto divergente, en el que el centro del Océano Atlántico se está abriendo y dejando de paso, espacio para la salida de magmas basálticos.

Islandia es un resultado de esa emisión de basaltos, y es una de las zonas con más actividad ígnea que se conocen. Lo cual no quiere decir que sea necesariamente muy rica en volcanes, pero eso ya es tema para otros posts.

Lo concreto es que en el interior de la isla hay zonas de Rift, que es el nombre que le damos los geólogos a una apertura que permite el ascenso de material fundido hacia la superficie, donde se solidifica, generando nuevos territorios de origen ígneo.

En algunos casos esas áreas de ascenso de material constituyen volcanes, como el Eyjafjalla, que ahora es el inquieto.

¿Cómo fue el mecanismo disparador de esta erupción?

Vuelvan a mirar el mapa, y verán que este contacto divergente sobre el que está montada Islandia es entre la placa Norteamericana y la Euroasiática. Casualmente o mejor dicho «causalmente», el terremoto en México se debió al movimiento de la primera de ellas, lo cual modificó las posiciones relativas de ambas, y por ende de su contacto.

No hay por qué asombrarse entonces de que el vulcanismo comience también a manifestarse, como ya contesté hace varios días a alguna pregunta de los lectores del blog.

¿Este fenómeno puede prolongarse varios días?

Por supuesto, mientras se mantenga la actual inestabilidad de las placas, éste y más episodios volcánicos pueden esperarse.

¿Podría haber más daños en el área actualmente afectada?

Ahora les sugiero que miren el mapa de Islandia acá abajo, el volcán se encuentra bajo el glaciar de Eyjafjallajökull, que podría verse afectado por el aporte térmico del volcán, generando un derretimiento con la consecuente inundación, y eventuales corrientes de lodo y material volcánico, que se conocen como lahares y que pueden ser destructivas a su paso.

¿Por qué se complicaron los vuelos?

Porque la nube que avanza sobre el continente europeo, no sólo oscurece la atmósfera, lo cual no sería el peor problema, ya que pocos vuelos dependen de la visibilidad; sino que es potencialmente una amenaza para los aviones porque contiene partículas de roca, cristal y arena que pueden destruir las turbinas y llegar a parar los motores.

¿Es verdad que se puede producir un enfriamiento del clima?

Si las emisiones continúan un tiempo suficiente como para que las partículas en suspensión lleguen a interferir con el ingreso de la radiación solar, eso es posible.

Bueno, chicos, les quedo debiendo muchos de los fundamentos teóricos de estas explicaciones que me veo obligada a simplificar al máximo, porque llegan antes que el análisis sistemático de los procesos involucrados.

A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que estén interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Espero que de todos modos puedan entender todo, y si no, ya saben dónde encontrarme…

Un abrazo, Graciela

P.D: el mapa de Islandia lo he tomado de un paper de R.G. Trännes, del Nordic volcanological Institute, University of Iceland, titulado Geology and geodynamics of Iceland

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.