Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

¿Qué es la brea? Parte 1.

Hace ya mucho tiempo, hablando de los distintos modos en que los fósiles son preservados por la Naturaleza, uno de los ejemplos que mencioné fue la conservación en brea, y hoy vamos a profundizar un poco sobre ese tema, porque además hay un destino turístico, el Rancho La Brea que es resultado directo de este fenómeno.

Hace ya mucho tiempo, hablando de los distintos modos en que los fósiles son preservados por la Naturaleza, uno de los ejemplos que mencioné fue la conservación en brea, y hoy vamos a profundizar un poco sobre ese tema, porque además hay un destino turístico, el Rancho La Brea que es resultado directo de este fenómeno.

¿Qué es la brea?

La palabra brea designa de manera coloquial al material que los científicos conocemos como asfalto, vale decir el residuo más denso del petróleo crudo, que puede presentar diversos grados de viscosidad.

Se trata pues, de un hidrocarburo, generalmente oscuro, pegajoso (esto es importante para entender todo lo que sigue), y muchas veces maloliente por algunos de los elementos que se asocian con él, como el gas sulfídrico.

Es común que aflore en superficie, generando los primeros yacimientos de combustible que se conocieron en la historia de la humanidad.

En determinadas localizaciones, suele liberar también gas metano, que al escapar hacia la atmósfera genera un burbujeo, lo que causa la engañosa sensación de que la brea se encuentra «hirviendo», cuando en realidad está a temperatura ambiente.

¿Cómo interviene la brea en la preservación de restos orgánicos?

Si ustedes han leído el post con la clasificación de los procesos de fosilización, saben ya que este caso, en su sentido más estricto es una forma de conservación antes que de fosilización propiamente dicha, ya que durante su curso no ocurren reemplazos o petrificaciones.

Lo que causa la conservación es la existencia de un medio virtualmente aséptico que impide en gran medida la putrefacción de la materia orgánica, la cual queda preservada indefinidamente casi en el mismo estado en el que se produjo el sepultamiento.

Si ese sepultamiento fue rápido- lo cual no es el caso más corriente, pero tampoco es imposible si se dan ciertas circunstancias – hasta algunos tejidos blandos pueden llegar a mantenerse intactos. Esto se ha comprobado sobre todo en fósiles de pequeño tamaño, como granos de pólen por ejemplo.

No obstante, el caso más común es el de la conservación de partes óseas y otros tejidos duros como uñas o dientes.

Esto ocurre porque cuando los animales muertos se hunden en la brea, ésta los embebe oscureciendo su color hasta llegar a veces a ennegrecerlos, y con el tiempo, las fracciones más livianas del petróleo se evaporan y dejan tras de sí una sustancia más viscosa que protege los restos.

Conviene aclarar que, contra lo que suele pensarse, los animales cuyos restos se han conservado no se hundieron rápidamente en un líquido viscoso, sino que quedaron atrapados en la pegajosa sustancia, como lo hacen las moscas en el papel matamoscas.

Por esa razón, la muerte no es instantánea sino que ocurre por hambre, deshidratación, o por ataque de depredadores durante una situación en que la huida es imposible.

Ésa es también la explicación del por qué de la alta densidad de restos de animales carniceros y carroñeros, con respecto al número de presas que se encuentran en las lagunas de brea.

¿Por qué hay tanto restos completos como solamente huesos y otras partes duras, pero desarticuladas, preservados en las diversas localidades con brea en el mundo?

Precisamente por cómo ocurre la conservación que expliqué más arriba. En general los animales que son presa y tienen cierto tamaño, son devorados por los que están más arriba en la pirámide alimentaria, y sus restos se disgregan y mezclan en un enorme «cementerio».

En cambio, los microfósiles, algunos insectos y los restos vegetales de pequeño tamaño, como las semillas, entre otros, se conservan completos, y así se los encuentra.

Y ahora que ya conocemos la sustancia y el proceso, vamos a referirnos específicamente a la más famosa localidad de asfalto en que se han encontrado millones de fósiles hasta el presente: el Rancho La Brea de Estados Unidos de Norteamérica.

¿Qué relación tiene el hidrocarburo conocido como brea con el Rancho La Brea en Estados Unidos?

La relación no podría ser más estrecha, porque tanto el Museo George Page que allí se encuentra, como el centro de investigación que trabaja sobre los restos fósiles, y hasta el destino turístico mismo, son el resultado directo de la existencia de esa laguna de brea, que ha preservado un rico yacimiento de restos de fauna y flora cuaternaria.

Pero como este post ya es muy largo, las siguientes son las preguntas que dejo para la semana que viene.

¿Qué características geológicas tiene el Rancho La Brea?

¿Qué es el pozo 91?

¿Qué productos se han obtenido en el pozo 91?

¿Cómo se tratan los restos fósiles que se van encontrando?

¿Por qué no hay hallazgos de dinosaurios en el rancho La Brea?

¿Por qué es tan importante el estudio de los fósiles en esta locación?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post pertenece a Pulpo, quien la tomó para el blog en uno de sus viajes a USA. Para mí, La Brea todavía es una visita pendiente.

Mi nuevo libro de divulgación: Geología: ciencia, arte, especulación y aventura

Hoy estoy más que feliz, porque estoy presentando en sociedad mi primer libro virtual. Antes ha habido otros hijos en papel, pero ésta es mi primera experiencia con un libro on line.

Hoy estoy más que feliz, porque estoy presentando en sociedad mi primer libro virtual. Antes ha habido otros hijos en papel, pero ésta es mi primera experiencia con un libro on line.

Se trata de Geología: ciencia, arte, especulación y aventura, y está pensado como este mismo blog, para difundir la ciencia de manera amigable, entre propios y extraños.

Efectivamente, está diagramado como una lectura sencilla y pretende ser un texto ameno…»ameno» que les parezca otra cosa 😀

¿A quiénes está dirigido?

– Puede servir como una introducción para los alumnos de primer año de la carrera de Geología, pero también de ciencias afines, como Geografía, Biología, Ingeniería Agronómica, etc.

– A los docentes de primaria o secundaria que enseñen materias relacionadas con las Ciencias de la Tierra.

– A los periodistas y comunicadores que pretenden ser serios a la hora de comunicar catástrofes o eventos geológicos, climáticos y hasta cósmicos inusuales.

– Obviamente al público general interesado de alguna manera en la Geología.

¿Tiene los mismos contenidos del blog?

No es una mera recopilación de los posts de este blog, ni cosa que se le parezca, de modo que aunque hayan leído el blog de cabo a rabo encontrarán material nuevo.

Datos editoriales y cómo comprarlo

Autor: Argüello, Graciela Leonor.

Categoría: Divulgación científica.

Formato: digital.

Páginas: 151

Precio de venta: U$S 10,oo

¿Cómo comprarlo?

Pues sencillamente a través de PayPal. Para eso, me envian un comentario o un mail (los contactos están en una pestaña específica en este mismo blog) y yo les contesto con el dato que necesitan para pagar el costo del libro, que podrán hacer si tienen cuenta en PayPal.

También pueden ahorrarse el envío de mail, y directamente usar el botón de PayPal que les incluyo un poco más abajo.

En cualquier caso, usen siempre PayPal, (NO USEN LOS OTROS MEDIOS DE PAGO) porque tan pronto como hagan el pago, les llega un comprobante que a su vez, ustedes me deben enviar, para demostrar que el pago fue realizado y a vuelta de correo electrónico, les llegará el PDF de mi libro. Recuerden que tiene copyright de modo que no anden luego cortando y pegando para sus propios trabajos. 😀

Para los menos avezados en el sistema de dinero virtual, hay también una manera de comprarlo a través de transferencia bancaria, disponible en cualquier lugar de Argentina, (y sólo en Argentina) pero para ver esa explicación deben dirigirse a este otro post, porque éste ya se está poniendo eterno.

Acá les dejo el índice para que se tienten…o no, y un poco más arriba está el correspondiente link para efectuar el pago en PayPal.

Geología: ciencia, arte, especulación y aventura. Por Graciela L.Argüello

ÍNDICE

Unas palabritas previas.

¿Qué significa Geología?

¿Es la Geología una ciencia?

Aclaremos algo más que aún no hemos dicho sobre la ciencia.

Hablemos de los métodos que aplica la Geología

¿Qué puede explicarnos la Geología?

Sin querer nos metimos en sistemas.

Y para colmo, hay que explicar la complejidad de los sistemas geológicos.

¿Por qué la Geología es un arte?

¿Por qué es especulación?

¿Por qué es aventura?

¿Cuáles son los campos de estudio y trabajo de la Geología?

Un divertido ejemplo desde la historia, y su moraleja.

La Geología tiene leyes, postulados y principios básicos que conviene conocer.

Fenómenos y procesos. ¿En la superficie terrestre o por debajo de ella?

Tectónica Global, el marco de todos los procesos.

¿Cómo está formada la Tierra?

Las placas de la litósfera.

Los contactos entre las placas y sus consecuencias.

Procesos profundos.

Los volcanes y toda su parentela.

Los sismos.

El resto de la pandilla

El metamorfismo, ese modificador de rocas.

Procesos externos.

Los destrozones

Por culpa de la intemperie.

Allá van los retazos de las rocas.

Está grave la gravedad.

Los que reconstruyen

Apilando materiales

Alterando materiales apilados.

Juguemos a cerrar el ciclo.

Ahora hablemos de los materiales geológicos. Su interés y usos.

La Tierra tiene una historia, ¿quiénes nos la cuentan?

Primero entendamos el tiempo en que ocurre esa historia.

Para medir el tiempo, ¿qué mejor que los relojes?

La Paleontología, un reloj apasionante.

¿Dónde, cómo y en qué aplicamos todo este conocimiento?

Fin del viaje.

Bibliografía.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el lunes, después de que hayan comprado el libro. Graciela.

Primeras definiciones de los procesos exógenos.

En un post anterior, les expliqué que la dinámica exógena es básicamente el objeto de estudio de la Geomorfología, y les prometí ir avanzando lentamente sobre esas áreas temáticas.

En un post anterior, les expliqué que la dinámica exógena es básicamente el objeto de estudio de la Geomorfología, y les prometí ir avanzando lentamente sobre esas áreas temáticas.

Muy al comienzo de la historia de este blog, hice una primera presentación acerca de la geodinámica externa, y les recomiendo que vuelvan a leerlo ahora, para retomar el dilogo desde allí

Comenzaremos hoy con las definiciones relativas a los procesos que se incluyen dentro de la etapa conocida como gliptogénesis, es decir, los que van desgastando el paisaje preexistente.

¿Cuáles son los procesos que modelan el relieve produciendo su rebajamiento?

Básicamente son tres: la meteorización, la erosión y la remoción en masa, todos los cuales iremos develando lentamente.

No obstante, ya al comenzar con este tema, conviene aclarar que si bien en un análisis profundo, la acción antrópica, es decir la intervención humana, termina siendo solamente un caso particular de alguno de los procesos mencionados, debido a la espectacularidad y rapidez de algunas de sus acciones, hay quienes quieren agregar un cuarto punto a la enumeración precedente.

Yo sigo prefiriendo colocar la intervención humana en el contexto de los procesos naturales, porque no soy muy proclive a la mirada antropocéntrica.

Pero cumplo en advertirles que tropezarán con algunos otros autores que adicionan un cuarto ítem al que pueden llamar: antropización, acción antrópica, o modificaciones inducidas por el hombre, según el gusto y preferencia de cada cual.

¿Qué es la meteorización?

Les aclaro de entrada que hoy sólo estoy dando un primer marco con unas pocas definiciones, pues ya vendrán posts muy detallados para cada tema.

La meteorización es la disgregación mecánica y/o descomposición química de las rocas, que acontece «in situ», con un transporte de materiales prácticamente nulo, y resulta de su mera exposición a los agentes biológicos y climáticos.

Es la falta de transporte, precisamente, el rasgo que la distingue de la erosión.

¿Qué tipos de meteorización existen?

Básicamente dos: física y química.

Hay quienes agregan un tercer «rubro»: la biológica, pero ésta se incluye perfectamente en cualquiera de las otras dos, según el aspecto que en ella se considere, ya que todos los organismos vivos- inclusive el hombre- o bien tienen acciones mecánicas, es decir físicas, o bien químicas.

De todo esto hablaremos en varios posts, más adelante.

¿Qué es la erosión?

La erosión, del latín erodere= roer, implica un desgaste que ocurre durante la movilización de los materiales.

Por tal razón, normalmente requiere una meteorización previa que disgregue la roca preexistente hasta tamaños que los agentes del transporte pueden poner en movimiento.

¿Qué salvedad debe hacerse respecto a la erosión?

La palabra erosión se aplica en dos contextos diferentes, adquiriendo así dos significados, uno amplio (l.s.) y otro mucho más restringido (s.s.).

En el sentido amplio, erosión es un ciclo completo que incluye la carga de material, su transporte y su posterior depositación.

En cambio, en su sentido más estricto, sólo la primera parte es erosión, es decir que en este caso, se usa para designar el proceso de arranque específicamente.

¿Cuáles son los agentes de la erosión?

Los agentes son: el agua en todas sus formas (sólida, líquida y hasta gaseosa) y ambientes (marino, fluvial, lacustre, etc); el viento, y eventualmente los seres vivos, principalmente el hombre. En cada caso los mecanismos, las modalidades de acción y los resultados en las rocas y los paisajes, son diferentes, y todos de sumo interés, por eso es que serán motivo de varios posts en el futuro.

¿Qué es la remoción en masa?

Los primeros conceptos sobre este tema, ya fueron motivo de otro post, porque debí presentarlos para explicar un acontecimiento geológico que tuvo lugar en Aguas Calientes, Perú. Los invito a leerlo para completar este post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de mi propia cosecha.

¿Cuántos y cuáles son los movimientos de la Tierra como planeta? Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada las preguntas que nos planteamos fueron:

¿Cuáles son los movimientos de nuestro planeta?

¿Qué es la traslación y qué efectos tiene?

¿Qué es la rotación y qué efectos tiene?

Hoy retomamos el tema desde ese punto y la primera pregunta es:

¿Qué es precesión y qué efectos tiene?

Ya hemos visto la semana pasada que la Tierra gira alrededor de su eje. Si fuera una esfera perfecta, homogénea, rígida y aislada en el espacio, podría girar eternamente en torno a un eje que a su vez, se mantendría en una misma posición determinada por la misma rotación. Ya que ninguna de las condiciones enumeradas se cumple, el planeta se balancea.

Principalmente debido a que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene un ensanchamiento ecuatorial, la atracción gravitacional del Sol y de la Luna, se acentúa en esa zona, con lo que el eje de la Tierra se mueve describiendo un «cabeceo» parecido al de un trompo, y cuya trayectoria podría representarse como si se tratara de dos conos unidos por el vértice.

Los correspondientes círculos que así describe el eje, se cierran en un ciclo de aproximadamente 26.000 años, y a ese efecto se le llama precesión de los equinoccios, ya que implica que los equinoccios se atrasan o adelantan continuamente, ocurriendo a la misma hora y día sólo cada 26.000 años.

Este movimiento tiene importantes consecuencias sobre el clima terrestre, ya que suma o resta su efecto al que la forma elíptica de la órbita terreste, con el sol en uno de los focos provoca, fundamentalmente en las temperaturas planetarias.

En efecto, ya dije la semana pasada que a veces la Tierra está más cerca del Sol y a veces más lejos (perihelio y afelio respectivamente), y además, por la inclinación del eje, en un hemisferio es verano y en el otro invierno (esto ya tiene un post muy detallado que deberían leer).

Agreguemos ahora que si cuando en un hemisferio dado, el perihelio coincide con la posición del eje en que la precesión lo acerca al Sol, los veranos serán más cálidos que cuando en el perihelio, la precesión lo aleja de él.

Inversamente, si en el afelio, el hemisferio donde reina el invierno se ha inclinado apartándose del astro, el invierno es más crudo que si el planeta cabecea acercándolo.

En resumen, los inviernos progresivamente más fríos o más cálidos no son sino el resultado natural y esperable de los movimientos planetarios, de modo que a) no debemos atribuirlos a la actividad humana, y b) no deben causarnos asombro ni justifican teorías apocalípticas. Sólo se trata de condiciones que cambian progresivamente, y sólo son casi idénticas en lapsos de miles de años. (Y eso si no ocurren otras cosas que iremos develando de a poco en el blog).

¿Qué es la nutación y qué efectos tiene?

La nutación se produce porque, por las razones expresadas más arriba, el círculo recorrido por el eje en la precesión tampoco es perfecto, sino que se mueve aproximadamente como ven en el dibujo, en una forma ondulatoria, que se debe principalmente a la relación de la Tierra con su satélite.

Efectivamente, la atracción de la Luna cambia ligeramente con el tiempo, ya que unas veces está más cerca de nuestro planeta que otras, debido a que ambos cuerpos recorren órbitas elípticas y no circulares.

La pequeña onda, que se suma a la precesión y se repite cada diecinueve años, aproximadamente, fue descubierta en 1748 por James Bradley, quien la denominó nutación, que es la palabra latina correspondiente a «balanceo» o cabeceo.

¿Qué es el período de Chandler y qué efectos tiene?

En 1892, Seth Chandler descubrió otro movimiento más o menos circular de los polos, definido, obviamente por algún cambio en la inclinación del eje.

Este período consiste en pequeños desplazamientos, que completan un ciclo en alrededor de 430 días, cerrando un círculo que no es tampoco perfecto.

La causa de este corrimiento se explica por los movimientos de masa en la propia Tierra, que desbalancean la posición de equilibrio del eje. En este período de Chandler, las desviaciones del polo respecto del centro teórico no superan los 9 metros.

Los que tienen algunos años y jugaron con trompos en su infancia, recordarán que si esos juguetes manifestaban alguna tendencia no deseada a inclinarse en alguna dirección, para corregirla, le pegábamos masilla en lugares bien seleccionados. Si cambiábamos de lugar esos lastres agregados, el cabeceo cambiaba. Algo semejante ocurre cuando las masas corticales se desplazan por la superficie del planeta, ya sea a favor de la Tectónica de placas, o de manera abrupta a veces, de resultas de un sismo importante.

¿Qué es el cuarto balanceo y qué efectos tiene?

Al avanzar las técnicas de medición, con métodos cada vez más sofisticados, pueden detectarse cambios de posición planetaria de hasta cinco centímetros. En razón de estas nuevas investigaciones, se ha dado a conocer un cuarto balanceo que completa su ciclo en tiempos que van de dos semanas a dos meses. La medida de máximo diámetro de este círculo es de sesenta centímetros, y su ocurrencia se atribuye a las movilizaciones de masas fluidas, como corrientes atmosféricas, volúmenes de agua o hielo, vientos, etc. sobre el planeta.

Puede llamar la atención que siendo el sexto movimiento descrito, se lo numere como «cuarto», pero ello es porque los dos primeros (traslación y rotación) no son asignables a balanceos.

¿Qué procesos geológicos pueden modificar estos movimientos?

Como señalé más arriba, movimientos sísmicos de gran intensidad pueden modificar el período de Chandler, lo que suele mencionarse como que «provocaron el corrimiento del eje de la Tierra».

Importantes huracanes afectan también al cuarto balanceo.

Y cabe consignar que ya que todos los movimentos responden a sistemas dinámicos regidos por la gravitación universal, cada modificación de uno de ellos, altera- a veces imperceptiblemente y a veces de manera muy notable- a todos los demás.

¿Por qué es tan importante conocerlos a todos?

Porque es en gran medida el conjunto de esas interacciones quien regula los cambios climáticos que acontecen en el planeta, y de los que ahora podremos empezar a informarnos mejor en futuros posts. Vale aclarar que además de estos procesos, hay muchos otros inputs para la regulación climática planetaria. Y ya verán que todo el tema es apasionante.

Bibliografía:

Argüello, Graciela L. 2006. » La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de este sitio.

¿Cuántos y cuáles son los movimientos de la Tierra como planeta? Parte 1.

Todos, de pequeños, aprendimos en la escuela primaria que la Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Pero eso es quedarse corto, porque tiene por lo menos cuatro más, y todos son de vital importancia. Por eso vale la pena considerarlos a todos. Y de eso nos ocuparemos hoy.

Todos, de pequeños, aprendimos en la escuela primaria que la Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Pero eso es quedarse corto, porque tiene por lo menos cuatro más, y todos son de vital importancia. Por eso vale la pena considerarlos a todos. Y de eso nos ocuparemos hoy.

¿Cuáles son los movimientos de nuestro planeta?

Existe un solo movimiento que implica un traslado significativo en el espacio, y los otros cinco son, en cambio, revoluciones o balanceos alrededor de su propio eje.

Nominalmente se trata de:

- Traslación

- Rotación.

- Precesión.

- Nutación.

- Período de Chandler.

- Cuarto balanceo.

Éste es un buen momento para recordarles que si bien éstos son los movimientos «activos» de la Tierra, ella también resulta «arrastrada» con el resto del Sistema Solar, a medida que el Sol se traslada a su vez por el espacio.

Podríamos comparar la situación con los movimientos de una persona en un tren, que se levanta de su asiento y va al baño (traslación) o se revuelve y acomoda en su asiento, cruza y descruza las piernas, se recuesta o se despereza, etc. (los otros cinco movimientos), sin casi darse cuenta de que todos esos desplazamientos personales e individuales están ocurriendo mientras el tren mismo hace su propio recorrido, en el que hace partícipes a todos los pasajeros (los otros planetas, satélites, asteroides, etc.)

¿Qué es la traslación y qué efectos tiene?

La traslación es el movimiento según el cual, la Tierra recorre una órbita elíptica alrededor del Sol, que se completa en 365 días, 5h 48 min y 46 seg aproximadamente.

A este lapso, cuyo valor se redondea en 365 días, se le ha dado el nombre de año calendario o año cívico. Como es conocido, las horas y minutos que exceden de 365, se suman, para agregar un día cada cuatro años, constituyéndose así lo que se denomina año bisiesto.

Vale agregar, sin embargo, que la regla que genera un año bisiesto es algo más complicada que simplemente «un año cada cuatro».

De hecho, para que un año sea bisiesto se exige que su número sea divisible por 4, a menos que sea divisible por 100. En ese último caso, si además es divisible por 400, también se transforma en bisiesto. Es decir que si puede dividirse por 4 o por 100 pero no por 400, no es bisiesto.

Volviendo a la traslación, cabe consignar que debido a la forma elíptica y no circular de la órbita, el planeta tiene un afelio (punto de mayor alejamiento desde el Sol) y un perihelio (punto de mayor acercamiento), con una distancia promedio al centro solar de 1,496 x 10¹³ cm .

La distancia que la Tierra recorre en un año es de unos 930 x 10 a la sexta km, lo que implica una velocidad promedio del orden de 29,77 km/seg.

Las variaciones de la velocidad en la traslación tienen que ver con la Segunda Ley de Kepler que ya expliqué en otro post.

El movimiento traslacional de la Tierra alrededor del Sol, se produce de Este a Oeste, es decir, en sentido horario, y durante todo su transcurso, el planeta mantiene una inclinación de su eje de rotación respecto al plano de trayectoria visible o eclíptica, según un valor que no es absolutamente constante, sino que cambia lentamente con el tiempo, en un fenómeno que se conoce como oblicuidad de la eclíptica.

La amplitud del cambio es del orden de 2,4° y se completa un ciclo- es decir que vuelve a repetir una posición dada- aproximadamente cada 41.000 años.

Cuanto mayor es la inclinación más extremo es el clima, y por el contrario, se modera su rigurosidad cuando es menor.

Actualmente la oblicuidad es de alrededor de 23,5º, lo cual es un valor intermedio.

Este valor angular es también el responsable de la sucesión de las estaciones, y de que éstas se distribuyan antitéticamente en ambos hemisferios. De rotar la Tierra perpendicularmente a la eclíptica, este fenómeno no tendrÃa lugar, pero como el tema amerita mayor explicación es motivo de un post individual.

¿Qué es la rotación y qué efectos tiene?

La rotación es el movimiento de giro en sentido Oeste – Este, que la Tierra realiza sobre sí misma, con un eje imaginario que define los polos geográficos del planeta, y que se completa en aproximadamente 24 horas.

Su consecuencia más inmediata y evidente es la sucesión de días y noches, correspondiente a la alternancia de cara iluminada y cara no iluminada por el Sol, según cómo la Tierra va exponiéndose al ingreso de la radiación solar durante el giro. Precisamente porque el giro es de oeste a este, el sol parece «moverse» en el cielo, de este a oeste.

Como ya les dije más arriba, la duración del llamado día solar, es considerada de 24 horas, pero para cada zona del planeta, dependiendo de su longitud (es decir posición respecto a los meridianos), la altura que alcanza el sol sobre el horizonte es diferente, de allí que se hayan establecido diversos husos horarios, que les explicaré en seguida.

Otra importante consecuencia de la rotación de la Tierra, es la desviación de los vientos y las corrientes de su trayectoria teóricamente rectilínea, según lo que se denomina «Efecto de Coriolis», por el cual las masas en movimiento sobre el planeta, se desvían hacia la derecha (sentido horario) en el hemisferio norte; y hacia la izquierda (sentido antihorario) en el hemisferio sur. Este tema es motivo de otro post con mayores detalles.

¿Qué son los husos horarios?

Para comenzar, aclaremos que la ortografía correcta es con h, ya que no se refiere a una costumbre, ni deriva del verbo usar, sino que la palabra alude a la forma de las porciones planetarias consideradas, y que se asemejan a los antiguos husos con que se hilaba la lana: algo así como un cilindro delgado, con ensanchamientos en la parte media.

Convencionalmente, la Tierra está dividida en 24 zonas o husos, de 15º de longitud cada una, que van cambiando la medición del tiempo, según intervalos de una hora. Las zonas se numeran hacia el este desde 1 hasta 24.

El meridiano de Greenwich (en las proximidades de Londres), marca el inicio con el número de zona 0=24. Desde allí, aumenta de hora en hora hacia el este, y disminuye de hora en hora hacia el oeste, con cada grado de longitud que se desplace.

Siendo que Argentina está en la zona 20, a cuatro del giro completo que vuelve al punto de partida, y hacia el oeste, esa diferencia de cuatro horas se resta del horario en Greenwich.

Hasta aquí llegamos por hoy, y la semana que viene las preguntas a las que intentaré dar respuesta son las siguientes:

¿Qué es la precesión y qué efectos tiene?

¿Qué es la nutación y qué efectos tiene?

¿Qué es el período de Chandler y qué efectos tiene?

¿Qué es el cuarto balanceo y qué efectos tiene?

¿Qué procesos geológicos pueden modificar estos movimientos?

¿Por qué es tan importante conocerlos a todos?

Bibliografía:

Argüello, Graciela L. 2006. » La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

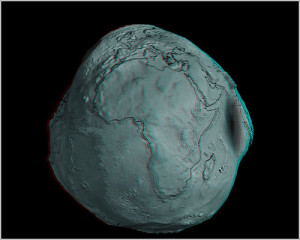

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, y la elegí entre todas las posibles para que se vayan sacando de la cabeza la idea de que la Tierra es una esfera perfecta, tema del que vamos a hablar también dentro de poco tiempo.