Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

La turmalina y sus propiedades.

Hoy vamos a conversar sobre una gema no demasiado cara, pese a su belleza y sus interesantes características: la turmalina.

Hoy vamos a conversar sobre una gema no demasiado cara, pese a su belleza y sus interesantes características: la turmalina.

¿Qué es la turmalina?

No se trata en realidad de un solo mineral en un sentido estricto, sino de lo que se llama el «grupo de la turmalina», ya que incluye ejemplares que se distinguen no sólo por su color, sino por algunos elementos en su composición química. No obstante, muchos autores hablan de esta gema como de un único mineral, con variedades que adquieren distintos nombres en función de su color.

Hay dos posibles orígenes para el nombre turmalina. Una opinión asume que procede de la palabra cingalesa «touramalli», que significa, «colores variados», y otra opinión le atribuye el origen a otro término cingalés, «turamali», que significa «imán de cenizas», que hace referencia a una característica que explicito más abajo.

- x = Ca2+, Na+, K+, O libre.

- y = Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, Al3+, Cr3+, V3+, Fe3+, Ti4+, O libre;

- z = Mg2+, Al3+, Fe3+, Cr3+, V3+

- t = Si4+, Al3+, B3+

- b = B3+, O libre

- v = OH-, O2-

- w = OH–, F–, O2-.

¿Qué características tiene la turmalina?

Las dos cualidades más notables son la enorme variedad de colores, y el hecho de que el mismo cristal puede presentar varias tonalidades a lo largo de sus ejes cristalográficos principales. Otras propiedades poco comunes que exhibe son la piro y la piezoelectricidad, que le valieron el nombre «imán de cenizas» del que ya hablamos.

Su densidad varía entre 3,02 y 3,07 g/cm3 y su dureza va de 7 a 7,5 en la escala de Mohs. Tiene brillo vítreo, fractura concoidal, carece de clivaje, es frágil, y su raya no puede menos que ser blanca, porque es alocromática. Puede o no presentar diafanidad según las variedades.

La turmalina es estable a lo largo de un amplio rango de presión y temperatura, lo que la hace bastante resistente a la meteorización tanto física como química.

Estas propiedades le confieren utilidad en la fabricación de aparatos para la medición de presión, pero sigue siendo muy utilizada en joyería, sobre todo cuando los ejemplares son transparentes o translúcidos. También los ejemplares opacos se aprovechan para la ornamentación, pero normalmente se tallan y pulen en cabujón.

¿Qué minerales forman el grupo de la turmalina?

Como señalé ya antes, la turmalina incluye todo un grupo de minerales, según algunos autores: o bien, siendo uno solo, según otros, tiene muchas variedades, basadas en su composición, la cual se refleja en el color.

Así, la acroíta es incolora, como el nombre lo indica; el chorlo, que es el más abundante, es negro; la turmalina marrón o amarilla se llama dravita; la elbaíta tiene variedades o subvariedades (según como se considere a la turmalina) en tonos rojos (rubelita), azules (indigolita), rosas y verdes (verdelita). Esta última, cuando presenta un color verde muy intenso, parecido al de la esmeralda es la más valiosa.

¿Cuál es el origen de la turmalina?

¿Dónde hay yacimientos en el mundo?

La turmalina se encuentra en numerosos emplazamientos, entre los que se pueden mencionar yacimientos de Noruega, Finlandia, Australia, Estados Unidos, Brasil, Madagascar, y Bolivia.

¿Hay yacimientos de turmalina en Argentina?

El chorlo, o chorlita, como también se lo llama, aparece diseminado en forma de cristales perfectos y de buen tamaño en las pegmatitas presentes en las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis.

En cuanto a las variedades coloreadas, están presentes en la mina «San Elías» del Departamente Chacabuco, en San Luis, donde hay elbaíta; y en el yacimiento de Papachacra en la provincia de Catamarca, donde se las encuentra asociadas a topacio, microclino y cuarzo ahumado. Allí se presentan con hábito prismático o acicular.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Algunas nociones básicas sobre contaminación atmosférica.

Este tema tiene de por sí numerosas aristas, de modo que sólo voy a presentarles una muy apretada síntesis, basada sobre todo en el trabajo de Javier Alonso Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, publicado en 1998. Sí hace mucho ya, pero me gustó la sistematización de los principales aspectos tratados, por lo cual sigo esos lineamientos.

Este tema tiene de por sí numerosas aristas, de modo que sólo voy a presentarles una muy apretada síntesis, basada sobre todo en el trabajo de Javier Alonso Rodríguez, de la Universidad de Oviedo, publicado en 1998. Sí hace mucho ya, pero me gustó la sistematización de los principales aspectos tratados, por lo cual sigo esos lineamientos.

¿Qué se entiende por contaminación atmosférica?

Se conoce como contaminación atmosférica a toda carga en el aire que la compone, de sustancias materiales y/o de energía en cantidades anómalas si se las compara con la composición química habitual. Pueden también ser las propiedades físicas las que resulten modificadas.

Esa contaminación puede o no afectar la calidad de vida en la región afectada, pues el concepto en sí sólo se refiere a las características de la composicón del aire, no a sus efectos directos o indirectos sobre la biosfera.

¿Qué tipo de contaminantes existen, según su origen?

Básicamente son dos las categorías existentes, según el origen o procedencia:

Son contaminantes naturales, aquéllos generados por la propia dinámica de la Tierra, como es el caso de los resultantes de la actividad volcánica, la acción del viento que levanta partículas desde el suelo, o que genera aerosles desde la superficie de los espejos de agua. También eventos aleatorios como los incendios forestales, no provocados por el hombre. cargan la atmósfera con gases y partículas.

Hay también una parte de la contaminación natural que es generada por los procesos metabólicos de los seres vivos, y por descomposición de la materia orgánica, sin intervención del hombre.

Toda la porción restante de la contaminación es de origen antrópico, es decir que se debe a acciones humanas exceptuadas las de su metabolismo. Aquí se incluyen los gases liberados como subproducto de la generación de energía a partir de combustibles fósiles, los materiales liberados en procesos industriales, o por los medios de transporte, principalmente.

Por regla general, los contaminantes antrópicos reconocen una fuente específica, y según cómo se distribuyen en el espacio se dividen en:

- Puntuales, fijos o estacionarios, como son las usinas o determinadas fábricas, curtiembres o destilerías.

- Lineales o móviles, como son las rutas, autopistas y caminos donde se concentran las emisiones de los vehículos en marcha.

- Zonales, compuestos o múltiples, que incluyen las ciudades, áreas industriales y puertos y aeropuertos.

Si bien la contaminación natural es mayor en volumen que la antrópica, las fuentes emisoras están muy repartidas en toda la superficie terrestre, lo que atempera sus efectos, debido precisamente a la mayor dispersión.

¿Qué ciclo cumplen los contaminantes en la atmósfera?

Una vez que los contaminantes se dispersan (los sólidos) o se difunden (los gaseosos) en la atmósfera comienzan un cierto ciclo evolutivo a lo largo del cual reaccionan entre sí, cambiando de composición, tamaño, estado físico, etcétera, según cuáles sean los elementos presentes, y las condiciones atmosféricas y meteorológicas.

Así resultan dos grupos de contaminantes:

Los contaminantes primarios, son los resultantes de emisiones directas desde los focos mencionados más arriba.

Los contaminantes secundarios, en cambio, se forman en la atmósfera a partir de combinaciones y reacciones entre los contaminantes primarios. Un ejemplo es la formación de lluvia ácida.

Con posterioridad, la atmósfera misma se depura, eliminando los contaminantes a través de procesos naturales. Así pues, los gases pueden condensarse, ser absorbidos por sustratos sólidos o resultar disueltos en los espejos de agua. Los sólidos tienden a coagularse, creciendo de tamaño hasta que su peso es tal, que terminan cayendo al suelo; o bien son lavados por las precipitaciones.

¿Cómo se clasifican los contaminantes según su tiempo de residencia en la atmósfera?

Los elementos contaminantes tienen un tiempo de residencia en la atmósfera que permite su clasificación en:

- De corta duración, que va desde horas hasta un día, y que incluyen básicamente a las partículas gruesas que sedimentan rápidamente.

- De media duración que implica alrededor de una semana, y que puede ser resultante de una contaminación regional, generalmente relacionada con vulcanismo o incendios forestales.

- De larga duración, que puede alcanzar a varios meses, y suelen ser las emisiones gaseosas, cuya eliminación es muy lenta.

La vida media de un contaminante depende de las características propias del mismo, de la capacidad difusora de la atmósfera y del ritmo de eliminación, además de la continuidad o no de las emisiones que lo colocan en la atmósfera.

¿Cómo se clasifican los contaminantes, según su estado físico?

Como no puede ser de otra manera, hay contaminantes sólidos, líquidos- que constituyen mayormente nieblas y aerosoles- y gaseosos.

¿Cómo se clasifican las partículas contaminantes según su tamaño?

Se habla de granos o gránulos en suspensión, cuando se trata de tamaños comprendidos entre 2 mm y 62 µm. Son por lo general visibles a ojo desnudo, insolubles y aportados por el viento, que los dispersa en la atmósfera, pero que al cesar su acción los deposita rápidamente por simple gravedad.

El término polvo o ceniza se aplica a partículas entre 62 y 1 µm. Sólo se ven con microscopio óptico, y son también mayoritariamente insolubles. Tienden a permanecer en la atmósfera por largos períodos, hasta que la lluvia los decanta, o bien se depositan según la velocidad que les define la ley de Stockes, que analizaremos en un post ad hoc.

Recordemos que la ceniza volcánica no resulta de combustión, pero en el caso de los contaminantes de la atmósfera, se incluyen también en el término «ceniza», las partículas que sí proceden de incendios forestales o de otras combustiones.

El término específico «hollín» se usa para núcleos de carbón al cual otros contaminantes se adhieren superficialmente. Lo que lo distingue de otras partículas es el color negro que tizna todas las superfices expuestas.

¿Qué puede decirse de los gases?

Entre los contaminantes gaseosos se encuentra el humo, que puede resultar de la combustión incompleta de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, o de la madera; puede ser humo industrial, debido a la volatilización y posterior condensación de vapores, que generalmente da origen a reacciones químicas de oxidación y libera compuestos potencialmente peligrosos para los seres vivos. Por último también puede producirse humo por procesos de descomposición de materia orgánica.

Existen también otros elementos gaseosos que resultan tanto de procesos orgánicos como inorgánicos, naturales o artificales, tales como el CO2, CO, SH2, MH3, etc, cuyos efectos pueden ser desde irritantes hasta letales según su tipo y concentración.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

El efecto Coriolis.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

En posts anteriores les mencioné de pasadita el efecto Coriolis, y les prometí explicarlo de modo bien sencillito en algún otro momento. Éste es pues, el momento.

Les aclaro que pretendo hacer del tema algo muy digerible y de verdad accesible a todos, porque ya hay en wikipedia páginas que tienen toda la formulación física y matemática, que acá no les voy a repetir.

Mi objetivo es que capturen el concepto, para entender después otros muchos temas, relacionados sobre todo con el clima.

¿Qué es el efecto de Coriolis?

Se denomina efecto Coriolis o de Coriolis a la fuerza ficticia que afecta a un cuerpo que se mueve, con respecto a un sistema que a su vez está en rotación.

Sin embargo no debe confundirse con la fuerza centrífuga, ya que el vector que representa a la fuerza de Coriolis es tanto perpendicular al eje de rotación del sistema, como al vector que representa el movimiento del cuerpo.

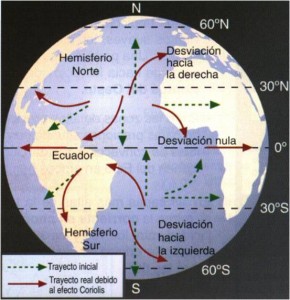

El efecto resultante cuando el sistema involucrado es la Tierra en rotación, se manifiesta a través de la desviación de toda masa de aire o de agua en desplazamiento sobre la superficie planetaria.

El efecto Coriolis hace que una masa fluida que se desplaza en el hemisferio norte se desvíe hacia la derecha respecto a su trayectoria original, mientras que en el hemisferio sur se desvía hacia la izquierda.

El único sitio del planeta donde no ocurre desviación alguna del cuerpo fluido en movimiento, es a lo largo del propio ecuador de rotación. Ahora bien, a nivel atmosférico un desplazamiento de aire paralelo al ecuador y en la latitud 0°, es difícil de concebir, porque no habría un gradiente térmico (al menos en teoría) que creara una corriente que se desplazara a lo largo de ese círculo máximo. De hecho en el patrón global de circulación atmosférica, no hay vientos que recorran el planeta según ese diseño.

¿Quién describió la fuerza de Coriolis por primera vez?

Fue Gaspard-Gustave de Coriolis, quien presentó este efecto en un artículo publicado en 1835, con el título «Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps» (Sobre las ecuaciones del movimiento relativo de los sistemas de cuerpos).

En ese artículo apareció la descripción matemática de la fuerza, pero sólo hacia el inicio del Siglo XX, comenzó a conocerse con el nombre de su descubridor; pese a que ya desde el final del S XIX el efecto- todavía innominado- había comenzado a aplicarse en los análisis matemáticos de las disciplinas meteorológicas y oceanográficas.

¿A qué se debe el efecto de Coriolis?

Expliquémoslo sencillito. Supongamos una masa de aire que parte desde el ecuador hacia el norte, y que obviamente también deberá moverse hacia el este, porque el planeta entero rota hacia el este.

En el círculo ecuatorial, donde comienza el movimiento de la masa de aire (digamos que también donde nace el vector que lo representa), tanto la Tierra como la corriente de aire se mueven a una misma velocidad, que ronda los 1.670 km por hora. (Y que no les dé vértigo, porque al movernos con ella, y no tener un marco referencial en reposo, no notaremos tal movimiento, así que tranquis).

Ahora piensen en un punto cualquiera del planeta que no esté sobre el ecuador. Tanto al norte como al sur del círculo máximo, todos los puntos terrestres recorren menos distancia a lo largo de una vuelta completa del planeta en el mismo tiempo de aproximadamente 24 h. Por ende, es obvio que al alejarse del ecuador, la velocidad de rotación disminuye.

Volvamos a nuestro vientecito que se mueve desde el ecuador hacia el norte. Debido a lo que acabo de explicarles, esa corriente – que se mueve en el ecuador con la misma velocidad que la superficie terrestre- cuando se desplaza hacia el norte, comienza a retrasarse, desviándose hacia el este, respecto a la superficie terrestre que le queda por debajo.

Para un observador en la Tierra, ese flujo de aire parece entonces desviarse hacia la derecha, y ¡voilá!, ya tenemos explicado el efecto de Coriolis. (Vean la figura que ilustra el post).

Obviamente en el hemisferio Sur, la desviación será hacia la izquierda por el mismo mecanismo.

¿Por qué se lo considera una fuerza ficticia?

Porque si toda esa circulación se observara desde fuera del planeta, al cambiar el marco de referencia, la desviación en realidad no existe, y podríamos ver la trayectoria de la masa de aire como aproximadamente recta y no curvada. Lo podrán ver muy bien en el video que pesqué en la red para ustedes, y que seguramente les va a encantar.

¿Qué importancia tiene a los efectos de la dinámica geológica?

Como en la Tierra todo el sistema de circulación, tanto atmosférica como oceánica, se ve modificado por el Efecto de Coriolis, la transferencia térmica superficial se ve altamente influenciada, y el clima todo es a su vez, un factor relevante para la dinámica exógena.

De allí que los geólogos nos tomemos el trabajo de entender este tema. Y ustedes, mis lectores, lo van a aplicar conmigo, en explicaciones de posts futuros, ya lo verán.

Para quienes comprenden inglés, les incluyo este video donde no puede explicarse mejor y más gráficamente el efecto de Coriolis, y que he tomado de este canal de You Tube

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

¿Cómo se refutan las ideas de los que niegan la evolución?

Ya en un post anterior en tres entregas, presenté una larga lista de pruebas a favor de la teoría de la evolución biológica, y sin embargo, hay todavía grupos que la niegan, esgrimiendo básicamente las «pruebas» de las que hoy vamos a hablar, todas las cuales son refutables, y ya lo han sido, desde un punto de vista totalmente científico.

Veamos qué dicen los negadores de la evolución, y qué se les contesta.

¿Por qué hay todavía algún grado de confusión respecto a la validez de la evolución?

Sobre todo porque no se comprenden bien algunos de sus postulados básicos, sobre los que les aclaro que vendrá un post específico. No obstante, hay al menos uno que de manera muy simple les voy a adelantar ahora: suele creerse que una línea filética se construye de manera lineal, y reemplazando una forma moderna a la anterior, de la cual procede y que desaparece de manera inmediata. Eso no es así en realidad, puesto que cuando en una línea filética aparecen ejemplares novedosos, llamados a reemplazar completamente (o no) a sus antepasados; se producen largos intervalos en los que ambas variedades conviven, antes de que se produzca la definitiva extinción de la original. Casos hay en que las dos alternativas pueden seguir coexistiendo hasta tiempos recientes o aun actuales. Pero eso no niega la evolución en absoluto, sólo deja al descubierto que tiene más complejidad que la que el público en general reconoce.

¿A qué se refiere la supuesta contraprueba relativa a las formas pancrónicas o persistentes?

Digamos que las formas pancrónicas ( del griego, pan= todo, y cronos= tiempo) o persistentes, a veces conocidas vulgarmente como «fósiles vivientes», son aquellas especies que han cambiado muy poco a lo largo del tiempo geológico, desde el momento de su aparición.

La respuesta a esa objeción se compone de varios puntos:

- No es real que no exhiban variaciones, sino que ellas son muy sutiles, y en realidad se debe a que su evolución ha sido todo lo exitosa que se requiere para la continuidad de la especie, y nuevos cambios son innecesarios.

- Por supuesto para llegar a la forma que presentan hoy, tal vez desde el Paleozoico, han debido pasar por un largo proceso evolutivo. No surgieron con todos los rasgos exactamente como hoy los presentan.

- En muchos casos, se trata de formas que medran en medios muy estables, y que por ende no exigen cambios frecuentes para la supervivencia. Ejemplo típico es la Língula que vive en parte enterrada en medios subacuáticos, aislándose de los cambios ambientales más severos.

¿Qué sucede alrededor de las supuestas inversiones en el orden de aparición de determinados taxones?

Muy recurrentemente se esgrimieron supuestos ejemplos de inversiones en el orden de aparición de fila que se pensaba que habían evolucionado unos de otros. El caso más conocido fue el del Merostoma que se suponía que era descendiente de los trilobites, y del que sin embargo comenzaron a encontrarse ejemplares mucho más antiguos que sus supuestos antepasados. Sin embargo, hace ya más de cuarenta años se estableció que eran taxones independientes, y que por ende no deben guardar ningún orden cronológico.

Podría pensarse que es una solución cómoda, cuando no se pueden explicar esas aparentes inversiones: simplemente declararlas independientes, y listo. Pero no es así, la determinación de géneros y especies sigue reglas estrictas, y lo que pudo establecerse es que las descripciones anatómicas de los hallazgos fósiles habían sido erróneas, intencionalmente o no.

¿Por qué se dice que determinados grupos aparecen de manera súbita?

Lo importante para responder tanto a esta objeción como a la siguiente es tener en cuenta algunos puntos:

- No todos los ejemplares que han existido en la historia resultan fosilizados. Ya les he explicado cuáles son las condiciones favorables para que los restos orgánicos se conviertan en fósiles, en este post.

- No todos los fósiles que existen han sido hallados hasta el presente. Continuamente aparecen nuevos ejemplares de los que no se tenía idea con anterioridad.

- No todos los fósiles que se encuentran son claramente identificables. a veces se trata de restos muy deteriorados e incompletos, que se definen como de posición taxonómica incierta, o como resto no claramente identificado.

- Muchos de los restos, sobre todo los incompletos o deteriorados son mal clasificados en una primera instancia, y a veces pasan años hasta que nuevos hallazgos arrojan luz sobre esas interpretaciones originalmente erróneas. El punto anterior se entiende mejor cuando se comprende todo esto.

¿Qué pasa allí donde no hay formas de enlace entre dos taxones que se considera que derivan uno de otro?

Sencillamente lo mismo que en el punto anterior, los fósiles no se formaron, no se conservaron, no se encontraron o no se interpretaron debidamente.

También puede ocurrir que se los esté buscando donde no se van a encontrar por la propia evolución geológica. Si ocurrieron migraciones entre zonas una vez conectadas, pero luego apartadas por el movimiento de las placas tectónicas, no es extraño que las formas faltantes estén en otras regiones, hoy muy apartadas, del mundo, y lleve mucho tiempo relacionar las investigaciones entre sí.

Esto vale también para el punto anterior.

¿Qué significa ese argumento que se resume expresando «las especies son círculos cerrados»?

Este argumento pretende señalar que no hay manera de que existan especies intermedias, porque como regla general, los productos de la reproducción interespecífica resultan estériles. Los casos más conocidos son las mulas, resultantes de la mezcla entre yeguas y burros; o los burdéganos, hijos de caballo y burra, ninguno de los cuales se reproducen a su vez.

El error de este argumento es que la evolución no cursa temporalmente en sentido horizontal, sino vertical. En otras palabras, las especies son círculos cerrados en un tiempo dado, pero las mutaciones que generan nueva especies, y las transiciones entre ellas, se suceden en el tiempo, es decir que no son contemporáneas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Vulcanismo: tipos de lavas.

En posts anteriores ya he hablado de los productos volcánicos en general, y de los sólidos en particular. Hoy vamos a charlar sobre los productos líquidos, o más propiamente fundidos, es decir las lavas, nombre que toman los magmas una vez que afloran en superficie.

En posts anteriores ya he hablado de los productos volcánicos en general, y de los sólidos en particular. Hoy vamos a charlar sobre los productos líquidos, o más propiamente fundidos, es decir las lavas, nombre que toman los magmas una vez que afloran en superficie.

La primera salvedad a realizar es que las lavas tienden a ser relativamente efímeras, ya que su enfriamiento una vez que llegan a la exposición subaérea o submarina, es muy rápido y la solidificación se produce en muy poco tiempo. Como excepción puede mencionarse el caso en que el espesor de la lava es tal, que se enfría una costra superficial, por debajo de la cual, el resto del material se mantiene fundido, por años a veces. Es en esta situación que se generan algunas cavernas, tal como expliqué en su momento.

Por último, si bien la clasificación basada en el criterio de la composición química rige tanto para la lava todavía fundida como para la roca efusiva resultante, la clasificación posterior, basada en la forma que adquieren las diversas coladas (mantos de lava) en el paisaje, se aplica una vez que se han enfriado y sus rasgos se inmovilizan y perpetúan en el lugar. Efectivamente, mientras están fundidas y en movimiento, esas formas resultantes no son permanentes y pueden ser bastante más caprichosas por la propia dinámica del avance, y la relación de éste con la topografía subyacente.

Y ahora sí, veamos el tema.

¿Cómo se clasifican las lavas según su composición?

De manera muy semejante a como se clasifican los magmas- lo cual es más que lógico, ya que las lavas son en última instancia, magmas que alcanzaron la superficie- las lavas se dividen en función de su contenido en sílice (SiO2), y de manera simple, según crece dicho contenido, los tres grandes grupos son:

- lavas basálticas,

- lavas riolíticas, y

- lavas andesíticas.

¿Cómo son las lavas basálticas?

Las lavas basálticas son las que menor contenido de sílice tienen, y las que alcanzan mayores temperaturas durante la fusión, (entre 1.000 y 1.400°C), lo cual las hace más fluidas, y les permite recorrer grandes distancias desde el centro de emisión, antes de solidificarse. Su baja viscosidad les permite fluir a velocidades máximas de hasta 100 km /hora, aunque la velocidad habitual es de menos de 10 km/h.

Por su composición mineral las lavas basálticas tienen colores oscuros y alta densidad, ya que son dominantes los compuestos de hierro y magnesio.

¿Qué tipos de lavas basálticas existen?

Los tipos principales de lavas basálticas son:

- Basaltos de inundación o coladas de bloqes (flood basalts), que a veces se conocen también como coladas basálticas: son flujos de muy baja viscosidad, que se esparcen en todas direcciones cuando ocupan terrenos más o menos planos, y que en sucesivas efusiones pueden apilarse unos sobre otros dando nuevos terrenos de mucho espesor.

- Lavas pahoehoe: se conocen también como lavas cordadas o acordonadas, ya que la palabra hawaiana pahoehoe significa precisamente cuerda o soga. Estas formas se producen cuando las partes superficiales, se enfrían rápidamente, en espesores muy delgados de materiales vítreos, que por su extrema delgadez pueden ser deformados por el arrastre de los flujos que los subyacen, los cuales tuercen y enroscan los materiales superficiales más fríos, hasta generar estructuras retorcidas como se ve en la imagen que ilustra el blog.

- Lavas Aa: Suele decirse que el nombre de estas lavas le fue dado por los hawaianos que suelen andar con los pies desnudos, y tienen un gran sentido del humor. Ellos le habrían llamado así, porque es la exclamación (¡Ah, ah!) que surge al pisarlas, puesto que se ven como si fueran tierra fresca y removida. Eso se debe a que, por ser ligeramente más viscosas que las pahoehoe, ya que han perdido parcialmente los gases, se mueven más lentamente, y eso les permite formar una corteza solidificada más gruesa, que se rompe en bloques, razón por la que a veces se las llama también lavas en bloque. Los bordes de los bloques suelen ser angulosos y hasta cortantes.

- Lavas almohadilladas: aunque hoy estas lavas pueden aparecer en paisajes terrestres, se asume que las lavas semejantes a almohadas de aproximadamente 1 metro de ancho, se han formado bajo el agua. De hecho son indicadoras de que una región dada estuvo cubierta por el agua alguna vez. Esto ha sido observado por buzos que han explorado las adyacencias de volcanes submarinos en erupción, estableciendo que el contacto con el agua fría genera en el exterior de los flujos de lava, una cubierta solidificada dura y bastante plástica, que adquiere los bordes algo redondeados semejantes a los de un almohadón, precisamente por el movimiento de las olas circundantes.

Vale la pena señalar que las estructuras pahoehoe y Aa pueden aparecer en el mismo evento, ya que en las proximidades del volcán, las temperaturas son muy elevadas, y la viscosidad muy alta; pero al alejarse el flujo, se enfría, pierde gases, y se hace más viscoso, con lo que las geoformas pasan gradualmente de acordonadas a Aa.

¿Cómo son las lavas riolíticas?

Las lavas riolíticas son más ricas en sílice, con minerales félsicos dominantes (feldespatos y sílice), lo que las hace más claras y menos densas que las basálticas; pero al tener temperaturas de fusión que van de 600 a 1.000° C – mucho menos que las rocas basálticas- son también muy viscosas. Por esa razón, su velocidad de flujo es hasta diez veces menor que la de las coladas básicas, lo que determina la formación de cuerpos de gran espesor, por el apilamiento a poca distancia del lugar de origen, y de formas lobulares.

¿Cómo son las lavas andesíticas?

Las lavas andesíticas son de composición intermedia respecto a las dos anteriores, lo que les confiere formas mixtas y transicionales entre las ya mencionadas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio y no conozco al autor.