Entradas con la etiqueta ‘Geomorfología’

Otros lugares para turismo geológico. Parte 1

En alguna oportunidad les pasé una lista con diez lugares en el mundo que vale la pena conocer, y les prometí ir hablando de ellos uno por uno. Hoy sigo cumpliendo esa promesa. Vamos a hablar de los fabulosos relieves kársticos de la región que en gran parte ocupaba la ex Yugoslavia; pero lo haremos en dos semanas consecutivas porque hay tanto para hablar.

En alguna oportunidad les pasé una lista con diez lugares en el mundo que vale la pena conocer, y les prometí ir hablando de ellos uno por uno. Hoy sigo cumpliendo esa promesa. Vamos a hablar de los fabulosos relieves kársticos de la región que en gran parte ocupaba la ex Yugoslavia; pero lo haremos en dos semanas consecutivas porque hay tanto para hablar.

¿En qué lugar se encuentran estos paisajes kársticos?

La región que hoy nos ocupa comprende- como ya les adelanté- en gran medida lo que alguna vez fue Yugoslavia, y cuya constitución no es tan fácil de definir por los continuos cambios políticos y conflictos bélicos que mueven continuamente sus límites.

Su posición es en la porción sudeste de Europa, y hoy son sus países limítrofes: Hungría al norte, el mar Adriático al oeste, Albania y Macedonia al sur, y Bulgaria y Rumania al este.

Desde el punto de vista de la Geografía Política se reúnen en el área al menos seis repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia- Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia; siendo los primeros, los más ricos en relieves típicamente kársticos, aun cuando en casi todos ellos se ven manifestaciones con mayor o menor continuidad.

¿Qué origen reconoce la palabra karst?

Digamos primero que son correctas en castellano tanto la forma karst, como carst, aunque ésta última se use bastante menos, porque la mayor parte de la bibliografía científica se escribe en inglés o alemán, y en ambos idiomas se usa la ortografía con k. Para designar el proceso se aceptan tanto las formas karstificación como carstificación, y también carsificación.

El origen reconocido del término es por la designación del área en que se manifiesta el fenómeno en todo su esplendor: la región del Carso o del Kras, según se use el idioma italiano o el eslavo respectivamente.

Se trata de las mesetas calcáreas con configuración característica que ocupan zonas de Italia y de Eslovenia. La transformación hacia la ortografía germana «Karst», tuvo lugar durante la incorporación del área al Imperio austrohúngaro, y su aplicación para designar paisajes y geoformas data de 1893. En ese año fue el geomorfólogo, Jovan Cvijicí quien comenzó a emplearlo en su libro «Das Karstphänomen» (El fenómeno kárstico).

¿Qué son los paisajes kársticos?

Aclaremos que como este post pretende enfocarse en el geoturismo, sólo profundizaré hoy sobre las formas más atractivas para ese objetivo; pero más adelante escribiré uno o más posts con todas las formas características del sistema kárstico. De todos modos, se impone una definición general, y a ella vamos.

Los paisajes kársticos son aquéllos en los que el proceso dominante es la disolución, una de las formas de la meteorizacón química. Ocurre sobre determinadas rocas y minerales, como calizas, dolomías, yesos, etc., que bajo determinadas condiciones resultan solubles en agua ligeramente acidificada.

Son formas típicas- de las que como ya les dije hablaremos en detalle en el futuro- las dolinas, uvalas, lenares, lapiaces, drenajes interrumpidos, etc.

Los procesos de disolución del relieve kárstico, son resultado de la convergencia de los siguientes factores condicionantes:

- Presencia de agua en abundancia y con suministro preferntemente continuo.

- Presencia de CO2 en el agua y presión suficiente para mantenerlo disuelto en ella, generando la acidificación.

- Baja temperatura del agua, que favorece la permanencia en solución del CO2.

- Presencia de seres vivos capaces de emitir CO2 en el suelo a través de su respiración, asegurando su suministro.

- Composición de la roca, que como ya dije debe poder solubilizarse en presencia de los demás factores.

- Existencia de fracturas y grietas que faciliten el ingreso y circulación del agua. El propio proceso aumenta la existencia de esas vías para el ingreso de agua.

- Un tiempo prolongado de contacto entre el agua y la roca.

En resumen, los paisajes kársticos son más típicos de zonas calcáreas frías y húmedas, aunque no se excluye la existencia de relieves kársticos en sectores muy localizados bajo otros climas.

¿Cómo se produce la karstificación?

Ya les he dicho que se trata de un fenómeno dominantemente de meterización química, y el detalle de las reacciones que tienen lugar ya fueron explicadas por mí en otro post que les recomiendo ir a leer.

Hasta aquí lo que hablaremos por hoy. En la parte 2, veremos las respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el entorno geológico del Carso?

¿Cuáles rasgos del relieve kárstico son particularmente atractivos para el turismo?

¿Cuáles son las cavernas, grutas, y cuevas más conocidas?

¿Qué puede agregarse?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La ley de Stokes, sus derivaciones y aplicaciones.

En un post anterior, les conté que buena parte de la dinámica del transporte de partículas en medios fluidos se rige por dos principios fundamentales: el que se expresa en la curva de Hjulström, que les expliqué en ese momento; y la ley de Stokes y sus formulaciones derivadas, que les prometí para otro momento.

En un post anterior, les conté que buena parte de la dinámica del transporte de partículas en medios fluidos se rige por dos principios fundamentales: el que se expresa en la curva de Hjulström, que les expliqué en ese momento; y la ley de Stokes y sus formulaciones derivadas, que les prometí para otro momento.

Esa promesa, es la que vengo hoy a cumplir.

¿Quién fue Stokes?

Sir George Gabriel Stokes nació en Irlanda el 13 de agosto de 1819, y murió en 1903, tras una larga vida dedicada a las ciencias matemáticas y físicas, en las que hizo aportes tan valiosos como el que aquí comentamos en relación con la dinámica de fluidos.

Sus aportes científicos lo hicieron acreedor de numerosos honores en todo el mundo, y a lo largo del tiempo. Entre otras cosas, fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra, de la que era miembro desde 1851, y la cual le otorgó la Medalla Rumford en 1852, por sus estudios sobre la longitud de onda de la luz; y en 1893, también la Medalla Copley. Esta última constituye el premio académico más antiguo que concede una institución académica, ya que la primera entrega fue en 1731.

En 1869 presidió la reunión de la BAAS (British Association for the Advancement of Science, que traducido significa Asociación Británica para el Avance de la Ciencia) en Exeter. Entre 1883 y 1885 fue designado como conferencista Burnett en la Universidad de Aberdeen. Este es un honor que concede a científicos destacados, la Fundación Burnett creada por el comerciante John Burnett, nativo de Aberdeen, Escocia, quien a su muerte acaecida en 1784, había legado toda su fortuna y posesiones para propósitos filantrópicos.

En 1889 fue nombrado baronet, y recibió a lo largo de su vida, numerosos doctorados honoríficos otorgados por muchas universidades,y fue seleccionado como miembro de la Orden Pour le Mérite de Prusia.

Pero tal vez el honor más universal, duradero y conocido es el haber atribuido su nombre (Stoke) a la unidad de viscosidad cinemática en el Sistema Cegesimal de Unidades.

¿A qué se refiere la ley de Stokes, y cómo es su formulación?

La ley de Stokes, formulada en 1851, describe matemáticamente la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos que se desplazan en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar; y reconoce como antecedente a las ecuaciones de Navier-Stokes.

Dicho en otras palabras, se reconoce que sobre todo cuerpo que se mueve en un fluido viscoso, se ejerce una fuerza resistente que se opone al movimiento, y que la Ley de Stokes calcula para cuerpos esféricos, según la siguiente fórmula:

F d = 6 r· v.μ

Donde F es la fuerza ejercida por la fricción, r es el radio de la esfera en movimiento, v su velocidad y μ la viscosidad del fluido en el que está inmersa la partícula. Por supuesto, 6π es una constante, es decir seis veces el número pi.

Aclaremos ahora el concepto de viscosidad de un fluido que no es más que la medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones, ya sea cortantes o de tracción. En el lenguaje corriente, es lo que expresamos al decir cuánto más o menos espeso es un fluido, sobre todo un líquido.

¿Cuáles son las limitaciones para la verificación de la ley en sistemas naturales?

La ley de Stokes fue calculada y formulada para el movimiento de partículas esféricas pequeñas, y moviéndose a velocidades bajas, en condiciones de flujo laminar, es decir con números de Reynolds bajos.

Si no se cumplen todas esas condiciones o requisitos, la fórmula pierde precisión. Por cada elemento que cambia, se van introduciendo errores en el resultado final. En la naturaleza, a diferencia de lo que ocurre en un laboratorio, esos errores siempre están presentes, porque no hay partículas sedimentarias naturales que sean perfectamente esféricas; ni flujos permanentemente laminares, ya que la introducción de las irregularidades que siempre hay en los cauces, y las variaciones lógicas de caudal, generan flujos que pueden cambiar de carácter en pocos metros o en poco tiempo.

¿Qué otros principios derivan de la ley de Stokes?

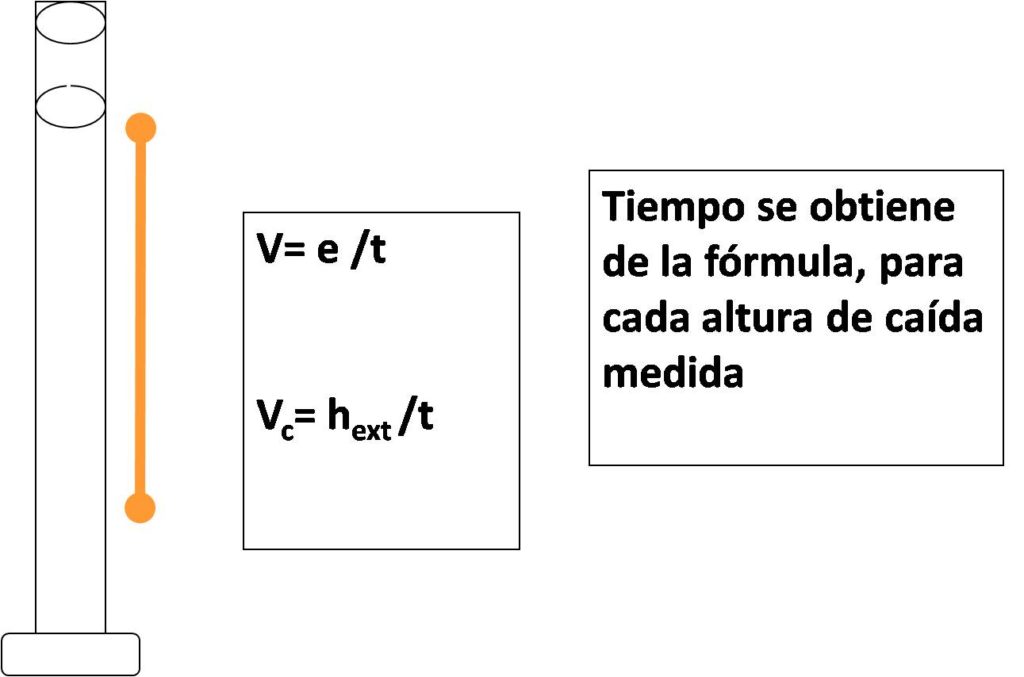

Puede reemplazarse el sistema compuesto por partículas que avanzan a favor de un flujo laminar, por otro equivalente, en el que las partículas (teóricamente esféricas, y muy pequeñas) caen verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio peso.

En tal situación, puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación, que en el punto en que se iguala la fuerza de fricción más el empuje de Arquímedes, con el peso aparente de la partícula en el fluido, se vuelve constante, y es conocida como velocidad límite, y responde a una fórmula que contempla la densidad del cuerpo y la del fluido, y en la que el primer miembro de la ecuación representa el peso de la esfera. En el segundo miembro de la ecuación, el primer término responde al empuje del fluido, y el segundo, a la fuerza resistente.

A través de sucesivos pasos matemáticos (con los que no los quiero complicar) se alcanza la fórmula de la velocidad de caída de una partícula en un fluido que resulta ser:

donde:

- V s es la velocidad de caída de las partículas o velocidad límite.

- g es la aceleración de la gravedad.

- ρp es la densidad de las partículas.

- ρf es la densidad del fluido.

- η es la viscosidad del fluido.

- r es el radio equivalente de la partícula, entendiéndose por radio equivalente de una partícula natural,- casi nunca perfectamente esférica- el de la esfera en la cual la partícula se inscribe más ajustadamente.

- Lo más interresante de esta última ecuación es la clara visualización de que el valor de la velocidad de caída es directamente proporcional al cuadrado del radio de la esfera. Este concepto se aprovecha en aplicaciones de laboratorio para medir texturas.

¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de estos principios?

Los postulados de la ley de Stokes y sus derivaciones, se aprovechan para medir viscosidadad mediante el uso de viscosímetros de esfera en caída libre.

Colaboran también para la mejor comprensión de los procesos de sedimentación de pequeñas partículas, tanto en medios acuáticos como aéreos, es decir, en la atmósfera, donde puede calcularse el tiempo de permanencia en suspensión de determinados polutantes

Ya dijimos que además es la ley que se aplica para determinar el porcentaje de cada intervalo de materiales de granulometría muy fina que participan de la composición de un suelo o su sedimento, lo cual se hace mediante el ensayo de sedimentación.

El método de medición de texturas aplicando esta ley, está exhaustivamente explicado en el apunte correspondiente que he subido en su momento en este mismo blog.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Morfometría de formas elementales

Tal como prometí hace algunos lunes, hoy subo una continuación de los conceptos básicos sobre Geomorfología cuantitativa. En este caso, se trata de la medición de geoformas de menor dimensión, conocidas como elementales. Se trata de las unidades menores del paisaje a analizar.

Tal como prometí hace algunos lunes, hoy subo una continuación de los conceptos básicos sobre Geomorfología cuantitativa. En este caso, se trata de la medición de geoformas de menor dimensión, conocidas como elementales. Se trata de las unidades menores del paisaje a analizar.

¿Qué se cuantifica con la morfometría de formas elementales?

Esta parte de la Geomorfología cuantitativa registra las medidas de las unidades de relieve de menor extensión, tales como colinas individuales, depresiones, interfluvios acotados, etc., en los que pueden generalizarse los resultados de unas pocas mediciones, porque el paisaje presenta homogeneidad.

¿Por qué resulta tan importante a la hora de describir el paisaje?

Porque en las mediciones propias de la orometría, que definimos en el post que presenté hace varias semanas, al estar referidas a grandes espacios, los valores numéricos, por más precisos que sean, enmascaran siempre gran cantidad de rasgos particulares, que se pierden en los números, generalmente promedios, que se toman como representativos de la generalidad.

El alto grado de complejidad que necesariamente caracteriza las áreas mayores, se pierde en una abstracción numérica. Por eso, la descripción particular de cada una de las unidades presentes en un paisaje dado, arroja un cuadro más fiel, y un mejor reflejo del relieve real. Eso es lo que -a diferencia de la orometría- proporciona la morfometría, es decir la cuantificación de las formas elementales.

¿Qué partes incluye la morfometría?

Esencialmente incluye dos aproximaciones diferentes: la medición de las laderas, y la de las redes de drenaje, o hidromorfometría. Esta última, en un sentido más estricto, no se ocupa exactamente de formas elementales sino de los cursos de agua que conforman cuencas y subcuencas; y que por ende representarían espacios de dimensión intermedia entre los que conciernen a la orometría por un lado, y a las formas elementales por el otro.

Hoy nos ocuparemos de la morfometría de laderas, y la hidromorfometría será motivo de un post futuro.

¿Qué se mide de forma directa en las laderas?

La medición por excelencia para una ladera, es su pendiente, la que se realiza en el campo, ya sea con clinómetro o con el eclímetro de la brújula geológica. Por supuesto hay también otras mediciones, como su longitud, o las alturas relativas y absolutas, todas las cuales se interrelacionan. Pero iremos por partes, en diversos posts.

La pendiente, expresa la inclinación de la superficie del relieve, con respecto a un plano horizontal ideal. Puede expresarse en porcentaje, es decir la cantidad de metros que se asciende o desciende a lo largo de 100 metros de distancia horizontal.

La otra alternativa es la medición directa de un ángulo, que se expresa en grados y que puede ser positivo si se trata de una elevación, o negativo, al tratarse de una depresión.

Hay determinados procesos geomorfológicos que se relacionan con rangos muy definidos de valores de pendiente, ya que ésta influye directamente en la velocidad del escurrimiento, en la estabilidad o falta de ella de los materiales que la componen, o en la posibilidad o no del desarrollo de suelos evolucionados.

Por cierto, para comprender los procesos, estos valores no son suficientes por sí mismos, ya que también hay influencias de la orientación (por la mayor o menor exposición al sol y a los vientos dominantes), de la cubierta vegetal, de la composición litológica, etc.

¿Qué tratamiento puede darse luego a los valores obtenidos?

Por un lado, las medidas mismas pueden obtenerse no sólo en el campo, sino también sobre la base de cartas topográficas que proporcionan curvas de nivel, (que definimos ya en el post sobre orometría).

Por otro lado, a partir de esas medidas puede obtenerse otra gran cantidad de información matemática.

Vayamos por partes:

La pendiente media de una geoforma puede obtenerse calculándola por la diferencia entre las cotas máxima y mínima de las curvas que la representan, en relación con la distancia horizontal que las separa. La pendiente máxima, en cambio se obtiene entre las dos curvas más próximas entre sí. No se asusten, en otros posts haremos hincapié en estas formas de cálculo, y hablaremos con mucho detalle sobre las curvas de nivel.

Los promedios obtenidos de la morfometría de formas elementales, pueden conducir a su vez a la generalización orométrica de espacios más extensos. Para ello no se requiere medir todas las formas elementales, sino las que se seleccionen según una grilla con cuadros de igual tamaño, de modo que representen al conjunto sin elecciones arbitrarias ni sesgadas.

Una vez que se cuenta con un número suficiente de datos morfométricos, la extensión de los mismos para caracterizar grandes espacios, permite obtener la media aritmética, que es en sí misma demasiado abstracta, razón por la cual se recurre al análisis de frecuencia.

Ese análisis se obtiene en el histograma que ya hemos descrito en el otro post, al hablar de las curvas hipsométricas. Digamos que en el histograma, cada clase de altitud, está representada por un segmento que es más largo cuanto mayor frecuencia de geoformas de esa altitud hayan sido relevadas.

Desde ese histograma se construyen también las curvas acumulativas que a su vez arrojan datos como el modo (la altitud más frecuente) y la mediana, que separa en dos números iguales, las geoformas de mayor altitud que ella y las de menor altura. En otras palabras es el punto medio de la frecuencia.

Otra de las construcciones que pueden hacerse desde las mediciones mencionadas, es la curva clinográfica.

¿Qué es una curva clinográfica?

Es la curva que representa la repartición de las pendientes medias por cada intervalo de altitud.

Se obtiene sobre ejes ortogonales, donde en el eje X (el horizontal) se coloca la distancia media entre las curvas de nivel, que se obtiene a su vez dividiendo la superficie comprendida entre dos curvas consecutivas, por la mitad de la suma de las longitudes de ambas; y en el eje Y (el vertical), el valor de la altitud.

¿Qué formas pueden afectar las laderas, y cómo se las define?

Cada ladera no tiene necesariamente el mismo valor de pendiente a lo largo de todo su perfil, de allí que se la suela dividir en segmentos, siguiendo los puntos de ruptura (es decir de cambio) perceptibles, y luego se puede caracterizar la forma resultante.

Existen pues, perfiles planos, ya sea horizontales, verticales o inclinados; cóncavos; convexos; convexo-cóncavos; convexo-rectilíneo-cóncavos; regulares o irregulares. Casi todos se relacionan con procesos y paisajes bien definidos, pero eso ya escapa al tema de este encuentro de hoy.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de la isla de M’orea, en la Polinesia Francesa. Un paraíso en la Tierra.

Geomorfología cuantitativa: Orometría

Ya les he presentado con anterioridad la definición y algunos conceptos fundamentales de la Geomorfología. Hoy comenzaremos a hablar de algunos de sus métodos cuantitativos, aclarando que debido a lo extenso del tema, lo iré presentando a lo largo del tiempo en varios posts.

Ya les he presentado con anterioridad la definición y algunos conceptos fundamentales de la Geomorfología. Hoy comenzaremos a hablar de algunos de sus métodos cuantitativos, aclarando que debido a lo extenso del tema, lo iré presentando a lo largo del tiempo en varios posts.

Hoy les presentaré una primera aproximación y el tema central será una parte específica de la cuantificación geomorfológica: la orometría.

¿Qué es y cuándo comienza la Geomorfología cuantitativa?

La Geomorfología cuantitativa es la disciplina que pretende dar expresión matemática o numérica a los fenómenos y procesos que estudia la Geomorfología. Los primeros intentos sistemáticos datan de la primera parte del S XIX, pero sólo en la parte final del siglo pasado, y en lo que va del actual, sus avances resultaron de verdad significativos, porque comenzó a contarse con los instrumentos confiables que tales mediciones requieren, incluyendo modelos digitales.

Desde el momento en que se instala la práctica, muy saludable por cierto, de exigir informes de EIA (Evaluación de impacto ambiental) antes de cualquier intervención importante en el ambiente, la cuantificación adquiere una relevancia siempre creciente, pues permite predecir mejor las reacciones posibles del medio ante cualquier cambio introducido en él.

¿Cuáles son las partes esenciales que componen la Geomorfología cuantitativa?

Como de alguna manera quedó ya expresado en el concepto general, los dos aspectos fundamentales de la Geomorfología cuantitativa son la medición del relieve, o morfometría; y la de los procesos, en cuanto a intensidad y a velocidad. Todas las mediciones suelen expresarse en diversas formulaciones que se conocen como índices morfométricos. A su vez, la representación cartográfica de los índices dan lugar a los llamados mapas morfométricos, que reúnen tanto datos lineales como areales del relieve, y de uno o de varios parámetros para un área determinada.

Volviendo a la morfometría, ésta a su vez, se divide en orometría por un lado, y medición de las caracteriticas de las formas elementales, o geoformas, por el otro. Nuestro tema se reducirá hoy a la orometría, es decir, a la primera de las especialidades mencionadas.

¿Qué es la orometría?

La orometría se ocupa de dar expresión matemática a las formas del relieve de grandes superficies, como sistemas montañosos.

Las primeras aproximaciones orométricas, solamente establecían las altitudes medias de las cadenas montañosas, y de sus correspondientes valles. De la diferencia entre ambas se obtuvo el índice de indentación, y más adelante, se agregó el valor de altitud promedio de las líneas de divisorias de aguas.

El avance más interesante estuvo representado por la creación de las curvas hipsométricas.

¿Qué son las curvas hipsométricas?

Las curvas hipsométricas representan la frecuencia relativa de las distintas altitudes, y se construyen sobre un sistema de coordenadas, (ver el esquema que ilustra el post) en el que sobre el eje vertical y, (de las ordenadas) se representan las altitudes de las isohipsas de la región; y sobre el eje horizontal x, (de las abcisas) se ubican los porcentajes acumulados de cada una de las superficies delimitadas por las isohipsas, con respecto al área total en análisis.

Haremos aquí un paréntesis para definir las isohipsas que acabo de mencionar.

Se denominan curvas de nivel o isohipsas las líneas ideales, que unen puntos situados a la misma altitud, y que se dibujan como trazos continuos sobre los mapas. La diferencia de altitud entre dos curvas sucesivas se conoce como equidistancia.

¿Con qué datos se cuenta para su confección?

Si bien durante los primeros años del empleo de los índices morfométricos, la información se extraía de los mapas topográficos, el avance tecnológico condujo al empleo de la teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los MDE (Modelos Digitales de Elevación), que agregaron precisión, además de facilitar la metodología.

En un post futuro, todavía sin fecha, continuaré con el análisis de las formas elementales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

Conceptos fundamentales de la Geomorfología. Parte 2

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Cómo y cuándo surgen estos conceptos?

¿Cuál es el concepto N° 1?

¿Cuál es el concepto N° 2?

¿Cuál es elconcepto N° 3?

¿Cuál es el concepto N° 4?

Desde aquí, seguiremos contestando las siguientes preguntas:

¿Cuál es el concepto N° 5?

Comienzo transcribiendo lo que expresó Thornbury.

En la evolución geomórfica la complejidad es más común que la simplicidad.

Como ya he señalado antes muchas veces, los sistemas naturales, por ser tan abiertos e intercomunicados, adquieren una gran complejidad. De allí que los paisajes resultantes tengan también historias donde lo simple es escaso, y resulta más bien de la falta de comprensión, o de la esquematización intencional por parte del hombre que intenta leerla.

Sin embargo, tampoco lo simple es inexistente en el relieve, de allí que se haya generado una clasificación de los paisajes que les presento a continuación:

- Paisajes sencillos: Son los que responden a un solo proceso geomorfológico. En un sentido muy estricto, casi ninguno lo es, salvo el caso de una colada de lava reciente, en la que todo el paisaje queda cubierto por ella, y no se visualizan rasgos de ningún otro origen; o tal vez en el de una corriente de lodo- también reciente- que genera una situación comparable a la mencionada. No obstante, cuando se da a la expresión «paisaje sencillo» en un sentido más amplio, pueden incluirse bajo esa designación aquellos relieves donde hay un solo proceso claramente dominante, aunque no llegue a ser excluyente. Es el caso de las dunas eólicas, las planicies fluviales, o los acantilados marinos, donde el viento, los ríos o el mar respectivamente son los causantes principales de las formas visibles.

- Paisajes compuestos: Son, en cambio, los que responden a la acción conjunta de varios procesos, y constituyen la gran mayoría de las topografías que se observan en una región dada. En ella accionan simultáneamente diversos procesos, como meteorización física y química, acción del viento, de los organismos, del agua corriente, etc.

- Paisaje monocíclico: Un paisaje, ya sea sencillo o compuesto, puede ser la respuesta a un único ciclo o a la sucesión de varios ciclos, separados por crisis tectónicas, climáticas, o eustáticas. En el primero de los casos, estamos ante los denominados paisajes monocíclicos. Si se trata de paisajes sencillos relacionados con el vulcanismo, la construcción del relieve se debe a una sola efusión. Si se trata de paisajes compuestos, todos los procesos se produjeron de manera continuada, sin interrupciones significativas.

- Paisaje policíclico: Se trata de los paisajes que sí han sufrido interrupciones causadas por las crisis mencionadas en el punto anterior. También en este caso, la policiclicidad puede afectar a paisajes sencillos o a paisajes compuestos. Supongamos, como ejemplo un paisaje sencillo compuesto solamente por lavas; si ellas corresponden a diversos pulsos de emisión, se formarán de todos modos paisajes policíclicos, sin que dejen de ser sencillos. En el caso de los paisajes compuestos, también todo el conjunto de procesos puede ser interrumpido por las crisis que ya hemos mencionado; y generar luego formas diferentes, sobreimpuestas a las anteriormente producidas.

- Paisaje resurrecto o exhumado: Se trata de paisajes policíclicos, naturalmente, pero pueden ser sencillos o complejos. Sea cual haya sido su historia pasada, resultan enterrados por alguna cubierta, que puede ser sedimentológica, de suelos, de glaciares, o bien de lavas. Pasado un largo intervalo, los rasgos de esa topografía vuelven a aparecer en superficie cuando la erosión, la acción antrópica, el tectonismo, o una combinación de todas esas acciones remueven la cubierta, y «desentierran» el relieve antiguo.

¿Cuál es el concepto N° 6?

La transcripción del texto de Thornbury es:

La mayor parte de la topografía de la Tierra tiene una edad que no va más allá del Pleistoceno, mientras que es exigua la topografía anterior al Terciario.

Después de haber leído lo anterior, ya les quedará claro que los paisajes que hoy vemos tienen historias con tantas alternativas que no pueden tener una larga permanencia sin que evolucionen a topografías totalmente diferentes. Recuerden que la Topografía se refiere solamente a la expresión superficial del relieve. No se está haciendo alusión a la Geología de la zona de que se trate.

¿Cuál es el concepto N° 7?

Comienzo con el texto de Thornbury:

La interpretación cabal de los paisajes actuales es imposible sin una apreciación total de las influencias múltiples de los cambios geológicos y climáticos ocurridos durante el Pleistoceno.

Hoy la parte que no convalidamos es la que le pone un límite temporal a las influencias geológicas y climáticas que se deben tener en cuenta al interpretar un paisaje. Cambios mucho más antiguos que los del Cuaternario son también partícipes de las geoformas resultantes. Si eliminamos las palabras «durante el Pleistoceno», el concepto conserva toda su vigencia, según seguiremos viendo en numerosos posts todavía por venir.

¿Cuál es el concepto N° 8?

Thornbury escribió en su momento:

Para comprender cabalmente la importancia variada de los diferentes procesos geomórficos es necesaria una apreciación de los climas del mundo.

No se dejen confundir por el parecido entre las formulaciones de este concepto y el anterior. En el N° 7 se hace referencia a cambios temporales de los climas, aquí en cambio se apunta a los cambios espaciales, es decir a la distribución climática en el planeta. Sobre este punto volveremos al hablar de los Dominios morfoclimáticos en un post futuro.

¿Cuál es el concepto N° 9?

Lo que dijo al respecto Thornbury fue:

Aunque el interés primario de la Geomorfología son los paisajes actuales, su utilidad máxima la logra por extensión histórica.

Ya al presentarles el Concepto N° 1, (el lunes pasado) les sugerí ir a leer el post sobre la Ley del Actualismo, formulada por Hutton. En ese post les expliqué el interés de extender ese principio tanto hacia atrás como hacia adelante en la historia. Eso que escribí entonces, explica este concepto. Si no lo han hecho ya, les sugiero ir a leerlo ahora.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de la Polinesia Francesa.