Archivo de la categoría ‘Turismo geológico’

Geología de la Cadena Teton en los Estados Unidos.

Ya hace un tiempo que les conté algo sobre mi viaje a Estados Unidos, un maravilloso recorrido por numerosos parques, y les prometí ir subiendo posts sobre cada sitio en particular.

Ya hace un tiempo que les conté algo sobre mi viaje a Estados Unidos, un maravilloso recorrido por numerosos parques, y les prometí ir subiendo posts sobre cada sitio en particular.

Para comenzar a cumplir esa promesa, hoy les adelanto algo sobre la Cadena Teton, que alberga el Parque Nacional Grand Teton, del cual haré más adelante un post con mayor detalle.

¿Dónde queda la cadena Teton?

La Cadena Teton (Teton Range en inglés) forma parte de la porción Central del Gran Sistema Montañoso conocido Montañas Rocosas, o Rocallosas y se localiza principalmente en el extremo noroccidental del estado de Wyoming, aun cuando una pequeña parte se interna en el extremo noreste de Idaho.

El nombre original era «Les Trois Tetons» que significa los «Tres Pechos» en francés, y esto es así porque los primeros exploradores de la zona eran precisamente franceses, y la forma de los tres picos más significativos seguramente les evocaron nostalgias muy específicas.

Esos tres picos son: Grand Teton con 4.197 msn, Monte Owen de 3.940 y Middle Teton, de 3.903.

Al norte, la cordillera está limitada por la meseta Pichstone; al oeste, por el río Teton, al este, por el río Snake, y al sur por el arroyo Trail, que la separa de la cordillera Snake.

¿Qué características tiene?

La cordillera se extiende en dirección N-S, por 65 km aproximadamente, y por 45 km en sentido este oeste.

Toda ella está incluida en el Parque Nacional Grand Teton, que incluye también el lago Jackson, razón por la cual sobre el parque en su totalidad habrá un post aparte del presente.

¿Cuál es la litología dominante de la Cadena Teton?

En consonancia con la compleja historia que le dio origen- y que pretendo resumir de modo comprensible y sencillo más abajo-, la cadena presenta al menos dos grupos de rocas: las más antiguas y las más jóvenes.

Petenecen al grupo de mayor antigüedad, las rocas cristalinas: metamórficas e ígneas. Corresponden a las primeras los gneiss bandeados y las serpentinitas, como las más abundantes y representativas. Son en cambio del grupo de las ígneas, los granitos y los diques de diabasa.

Dentro de las rocas más jóvenes se encuentran las sedimentarias, depositadas durante los avances marinos en zonas que quedaban bajas antes del último levantamiento de la cadena. Dichas rocas son dominantemente areniscas y calizas.

¿Cómo se formó la Cadena Teton?

Para entender la formación de las Teton, hay que tener presente que a lo largo de la historia del continente norteamericano, ha habido pulsos y ciclos que se fueron sucediendo, a lo largo de los cuales la zona ascendió y descendió según evolucionaba la dinámica de las placas.

En una etapa anterior, (unos 2.700 a 2.800 millones de años atrá¡s, en tiempos precámbricos) con placas de configuración diferente a la actual, al producirse subducción, se generaron en profundidades cercanas a los 30 km, las rocas metamórficas que mencionamos más arriba.

Esas rocas primero fueron simples depósitos sedimentarios que se metamorfizaron al ser arrastrados hacia abajo y deformados por presión y temperatura.

Poco después, rocas fundidas se introdujeron por las grietas de las metamorfitas preexistentes, enfriándose como núcleos graníticos y diques de diabasa, muy bien visualizables en el pico Moran y el Grand Teton.

Algo más tarde, ingresiones marinas ocurridas durante las eras Paleozoica y Mesozoica, significaron la depositación de sedimentos que la diagénesis transformó en calizas y areniscas.

Todo ese complejo cristalino de rocas metamórficas e ígneas, con las intercalaciones de calizas y areniscas ya mencionadas, fue mucho más tarde levantado por la dinámica interna hasta constituir el núcleo más viejo de la Cadena Teton.

Entre los 120 y 55 millones de años atrás, comenzó el levantamiento de las Rocallosas, incluyendo las primitivas Teton. Durante todo el tiempo siguiente esas cadenas se ven sometidas a erosión y rebajan su altura considerablemente.

En el tiempo que media entre los 55 y 45 millones de años antes del presente, tuvieron lugar las erupciones volcánicas de Absaroka, que proveyeron el calor que aceleró el estiramiento de la corteza, hasta su fallamiento alrededor de 20 millones de años atrás.

La mayor de las fallas, conocida como Teton definió la configuración actual de toda la zona, ya que hacia el oeste, el bloque separado en la ruptura fue empujado hacia arriba para formar la renovada cordillera Teton, mientras que hacia el este el otro bloque descendió formando el valle conocido como Jackson Hole, donde se encuentra el lago homónimo.

¿Cuál es su dinámica posterior y hasta actual?

Con posterioridad, hace unos dos millones de años, hubo un avance de glaciación que dejó su huella en valles catenarios, circos y morrenas bien reconocibles.

Hoy toda la zona se ve afectada por terremotos ocasionales de media a baja magnitud, ya que la falla permanece activa. No obstante, la dinámica dominante es producida por el viento y los ríos de la cuenca, además de eventos de remoción en masa que también dejan su impronta en el paisaje.

Bibliografía:

Craighead, Charles. 2006. Geology of Grand Teton National Park. Published by Grand Teton Natural History Association. USA. 55 pp. ISBN: 978-0-931895-68-5.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

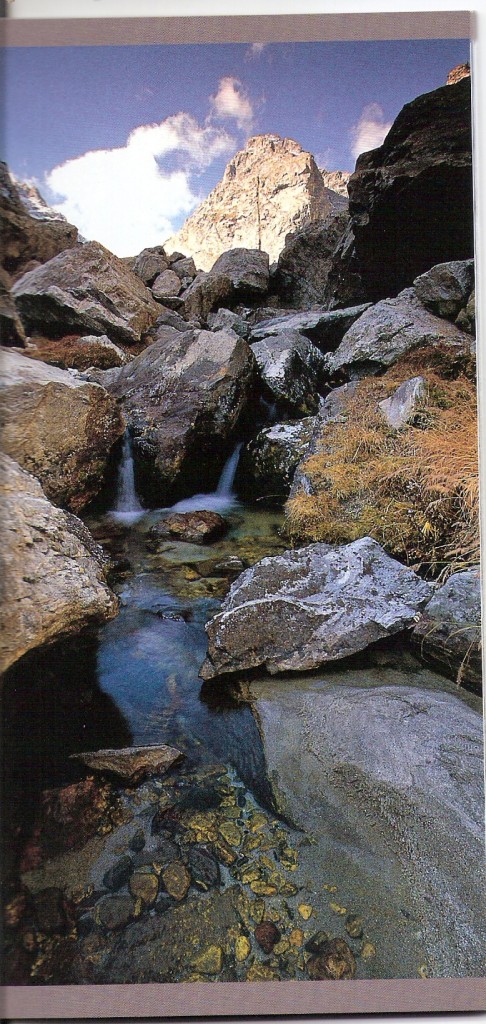

P.S.: La foto que ilustra el post es de Henry H. Holdswarth y la he tomado del texto que menciono en la bibliografía.

Las particularidades de la Península Valdés, un sitio en Argentina digno de conocer. Parte 2.

Originalmente, este post estaba programado para la semana pasada, pero acontecimientos inesperados, lo desplazaron hasta hoy.

Originalmente, este post estaba programado para la semana pasada, pero acontecimientos inesperados, lo desplazaron hasta hoy.

No obstante, la introducción necesaria para éste ya había subido el lunes 9, de modo que les recomiendo ir a ver esa primera parte como paso preliminar a la lectura de hoy.

Las preguntas que respondí entonces, fueron:

¿Dónde está emplazada la península?

¿Cómo es la constitución geológica de la Península Valdés?

¿Cuál es la notable dinámica marina en la zona?

En esa pregunta, dejó abierto el espacio para el listado que sigue, y que reúne las geoformas presentes en la península. Obviamente, hoy y aquí me limitaré a mencionarlas y a hacer alguna que otra aclaración imprescindible, pero en algún momento cada uno de esos rasgos geomorfológicos será explicado de manera extensa en diversos posts.

Existen pues, en la península, las siguientes formas de erosión (s.s.) marina activas en el presente:

- Acantilados: rodean gran parte de la costa, alcanzando a veces alturas de hasta 50 o 60 metros, con paredes casi verticales que provocan derrumbes ocasionales.

- Plataformas de abrasión: Conocidas también como restingas, se ubican al pie de los acantilados y están sujetas a la labor de las mareas.

Son formas actuales de sedimentación marina:

- Playas: en general muy restringidas y presentes solamente en áreas protegidas que conforman pequeñas bahías. Sus materiales dominantes son arenas medias y gruesas. Sólo en el oeste, se observa una playa gravosa con cierta continuidad.

- Espigas: se trata de proyecciones de sedimentos que son trasladados por la deriva litoral, y que constituyen prolongaciones estrechas de la zona continental.

- Planicies y canales de marea: deben su formación al ascenso y descenso cíclico del nivel del mar producido por la interacción luna-tierra (dominante aunque no exclusiva). Esos ascensos y descensos son particularmente acusados en la zona norte, tanto en el Golfo San Matías como en el San José, porque allí, el relativo encierro encajona las aguas, generando enormes diferencias entre la marea alta y la baja. Esto le da a la zona un plus como potencial generadora de energía mareomotriz, y abona una teoría histórica que les cuento más abajo.

- Islas: ocurren en el interior de los golfos, y son causadas por la segmentación de espigas preexistentes.

Conviene señalar que al hablar de formas de erosión por un lado y de acumulación por el otro, lo hacemos por razones didácticas, y según cuál es el proceso dominante, pero en rigor de verdad, ambos procesos se complementan y son simultáneamente responsables de todas las geoformas, aquí y en cualquier parte.

Las formas eólicas que se pueden reconocer son mantos de arena, y dunas de diversas clases, pero estas últimas no son mayoritariamente activas, sino heredadas de dinámicas más antiguas.

¿Qué otra característica convierte a la Península Valdés en destino turístico?

En primer lugar, es uno de los siete sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en Argentina.

Ello se debe en parte a que allí acontece uno de los eventos más importantes para la biodiversidad del planeta entero, puesto que es donde se reúne la mayor población reproductora de ballenas francas australes. Es por eso uno de los principales y más importantes destinos turísticos del planeta, donde se puede experimentar su avistaje, particularmente alrededor de Puerto Pirámides y la ciudad de Puerto Madryn.

La fauna regional incluye también delfines, toninas overas, pingüinos, elefantes marinos y gran variedad de aves, en la zona costera.

En el camino desde Puerto Madryn hasta la península, pueden observarse maras (liebres patagónicas), guanacos, zorros grises, choiques (ñandúes patagónicos), zorrinos y armadillos.

A partir de 1999, cuando se incluyó la Península Valdés entre los Patrimonios de la Humanidad, se han ido creando numerosas reservas faunísticas, entre las que pueden mencionarse:

- Reserva faunística Punta Norte, donde se pueden encontrar lobos y elefantes marinos y pingüinos de Magallanes.

- Reserva faunística Punta Delgada, en la que hay una pingüinera y elefantes marinos, y a veces pueden avistarse orcas.

- Reserva de la lobería Puerto Pirámides.

- Reserva faunística provincial Golfo Nuevo.

- Reserva Isla Pájaros.

Una reserva que no queda exactamente en la península, pero sí dentro de su área protegida, es Punta Loma, donde además de lobos marinos se avistan cormoranes.

Lamentablemente, el patrimonio geológico no está igualmente preservado, y se permiten numerosas intervenciones poco felices.

Un ejemplo de ellas es la construcción de canales para drenar hacia el mar los bajos que se encharcan, lo cual ha significado la instalación de cárcavas, que en su evolución pueden destruir todo el hábitat de las mismas especies que se declama proteger.

¿Qué otro dato de color puede agregarse?

Lo que sigue es un bono extra, ya que se relaciona con la historia, no con la geología, pero me parece lo bastante interesante como para incluirlo aquí.

Los habitantes originales eran los aonikenk, de cuya cultura sólo queda un legado de puntas de flecha labradas.

Según la historia oficialmente aceptada, el primer arribo de europeos a las costas de la penísula se produjo en 1520, cuando llegó la expedición al mando de Fernando de Magallanes.

No obstante, existe una hipótesis alternativa muy interesante, que afirma que mucho antes de que Colón descubriera América, esta zona habría sido el refugio de los antiguos Templarios, en su fuga desde Europa.

Es sabido por todos, que los templarios se constituyeron en 1119 de manera oficial, con nueve ex Cruzados, comandados por Hugo de Payens, con la finalidad de proteger a los peregrinos que eran frecuentemente víctimas de los salteadores de caminos.

Un par de siglos más tarde, los Caballeros del Templo se habían erigido en una comunidad riquísima que entre sus actividades incluía algo semejante a la de los bancos, prestando dinero, entre otros a Felipe IV .

Se afirma que ese monarca, acosado por la deuda que tenía con los Templarios, inició contra ellos una virulenta persecución a partir del 13 de octubre de 1307.

Huyendo de esa situación, los templarios se habrían embarcado con proa al oeste. Según el cuaderno de bitácora de un capitán de esa flota, el desembarco se habría producido en un área protegida del mar, con mareas de tal amplitud y características, que los que sustentan esta teoría alternativa asimilan el lugar descrito, al Golfo de San Matías.

Siempre según esta nueva hipótesis, Colón, de hecho no se habría embarcado por error buscando la India por el oeste, sino que habría tenido noticias de la nueva tierra, a partir de relatos de marinos que habrían trasladado a los templarios y regresado a Europa.

Siempre según esta hipótesis, ésa sería la razón por la cual las carabelas ostentaban en sus velas blancas la cruz de la Orden del Templo.

Puede ser o no cierto, pero toda esta historia suma al Golfo de San Matías un encanto extra, ¿no les parece?

Bibliografía:

Codignotto, J. 2008. Península Valdés. Entre el mar y la tierra. Sitios de interés geológico de la República Argentina. Tomo II-Sur. Editado por SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) pp. 683-697.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

Las particularidades de la Península Valdés, un sitio en Argentina digno de conocer. Parte 1.

En un post de hace algún tiempo, mencioné lugares merecedores de ser considerados mecas turístico-geológicas, y prometí ir comentando los que todavía no había presentado en posts individuales, para explicar las razones de su importancia.

Hoy comienzo a cumplir, y lo hago con uno que conozco de mi propio país: la península Valdés, de la que anuncié que tenía una dinámica marina bastante sui géneris, y sobre la cual vamos a conversar ahora.

¿Dónde está emplazada la península?

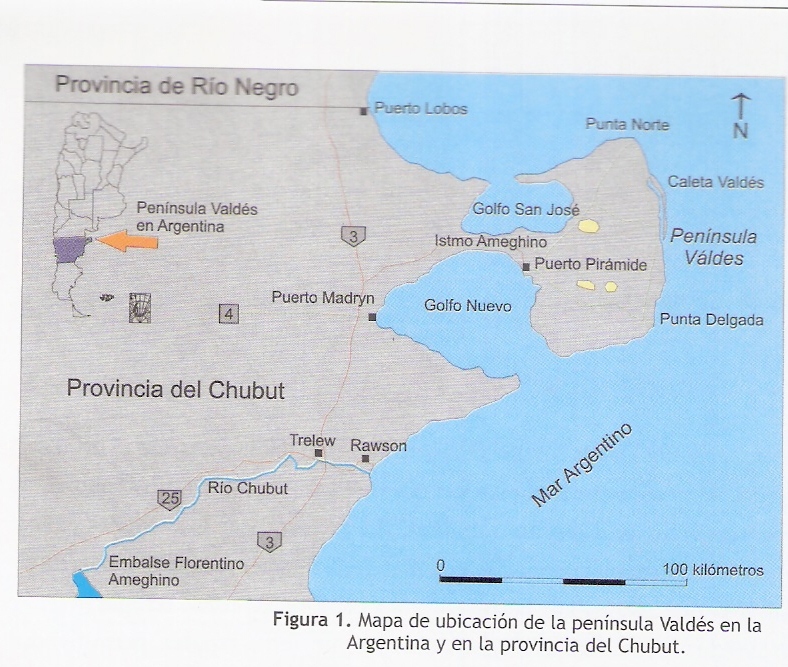

La península Valdés es un interesante accidente costero que se adentra en el mar Argentino, pertenece a la Provincia de Chubut, y se encuentra a aproximadamente 105 km al noreste de la ciudad de Puerto Madryn. (Figura 1, tomada de Codignotto, 2008).

El término península reconoce su origen en la unión de los vocablos peni= casi, e ínsula= isla. Así pues toda proyección continental que está exiguamente unida al resto del relieve emergido, constituye un elemento geográfico asimilable a una isla, y por ende recibe la denominación de península.

Es el caso de la zona que nos ocupa, y que fue bautizada Valdés en el año 1778, cuando la expedición de Basilio Villarino arribó a ella por orden del ministro español así apellidado.

La Península Valdés tiene una forma comparable a un triángulo curvo, que se une por su vértice al continente, mediante el istmo Carlos Ameghino.

Las coordenadas geográficas de su área más central son 42°31’S y 63°55′ W y su superficie aproximada es de 3625 km².

Se encuentra limitada al norte por el golfo de San Matías, una porción del cual ha sido separada por una proyección terrestre, que genera el golfo San José.

Al sur del Istmo Carlos Ameghino, la península se encuentra bañada por las aguas del Golfo Nuevo.

¿Cómo es la constitución geológica de la Península Valdés?

Si comenzamos por describir sus rasgos topográficos, puede decirse que su mayor elevación es el Cerro Piaggio (110 msnm). En general la costa suroeste es elevada, con importantes acantilados que rondan los 100 msnm, pero interiormente, la península presenta depresiones de hasta 41 metros bajo el nivel del mar, algunas de las cuales han generado salinas.

Un ejemplo de estas últimas, es la del Gualicho, que ocupa una depresión de 72 m bajo el nivel del mar, presenta hasta 7 m de espesor de sal, y se explota solamente para usos industriales pero no comestibles, por su alto contenido en sulfato de magnesio.

Con relación al clima, se encuentra en la pluvisombra de la cordillera de los Andes, lo cual significa que la humedad procedente del Pacífico queda retenida por la mencionada cordillera, lo que favorece la presencia de vegetación predominantemente arbustiva y espinosa.

Al adentrarnos en la geología s.s., debemos referirnos a un basamento volcánico de edad Jurásica que no se encuentra aflorante, pero que se observa en perforaciones, y sobre el cual hay hasta 600 m de sedimentos marinos.

Son visibles en cambio, las rocas de la Formación Gaiman, constituida por intercalaciones de arcilitas y areniscas finas, que se ven a veces interrumpidas por tufitas procedentes de las erupciones de volcanes cordilleranos.

Esta formación corresponde al Oligoceno, unos 25 millones de años atrás, cuando la Cordillera estaba siendo convulsionada por numerosas activaciones tectónicas, que en sus movimientos de compresión y distensión causaban ascensos y descensos de las costas patagónicas, con las consecuentes ingresiones y regresiones marinas, que intercalaron sedimentos marinos de distintas profundidades, y que fueron generando la formación Puerto Madryn.

Posteriormente, alrededor de 10 millones de años atrás, y como resultado de un lento ascenso tectónico regional, las partes superiores de la mencionada formación comienzan a exhibir materiales continentales, hasta que toda el área emerge sobre el nivel del mar.

En la transición entre el Neógeno y el Cuaternario, hay una nueva inundación debida al derretimiento de los glaciares, que eleva el nivel del mar. Mientras tanto, los glaciares cordilleranos aportan también rodados de gran tamaño, que en la zona de la península procedían mayormente del sur y suroeste, y que conformaron los materiales conocidos como Rodados Patagónicos, cuyos espacios intersticiales permitieron el ingreso de cementos dominantemente carbonáticos.

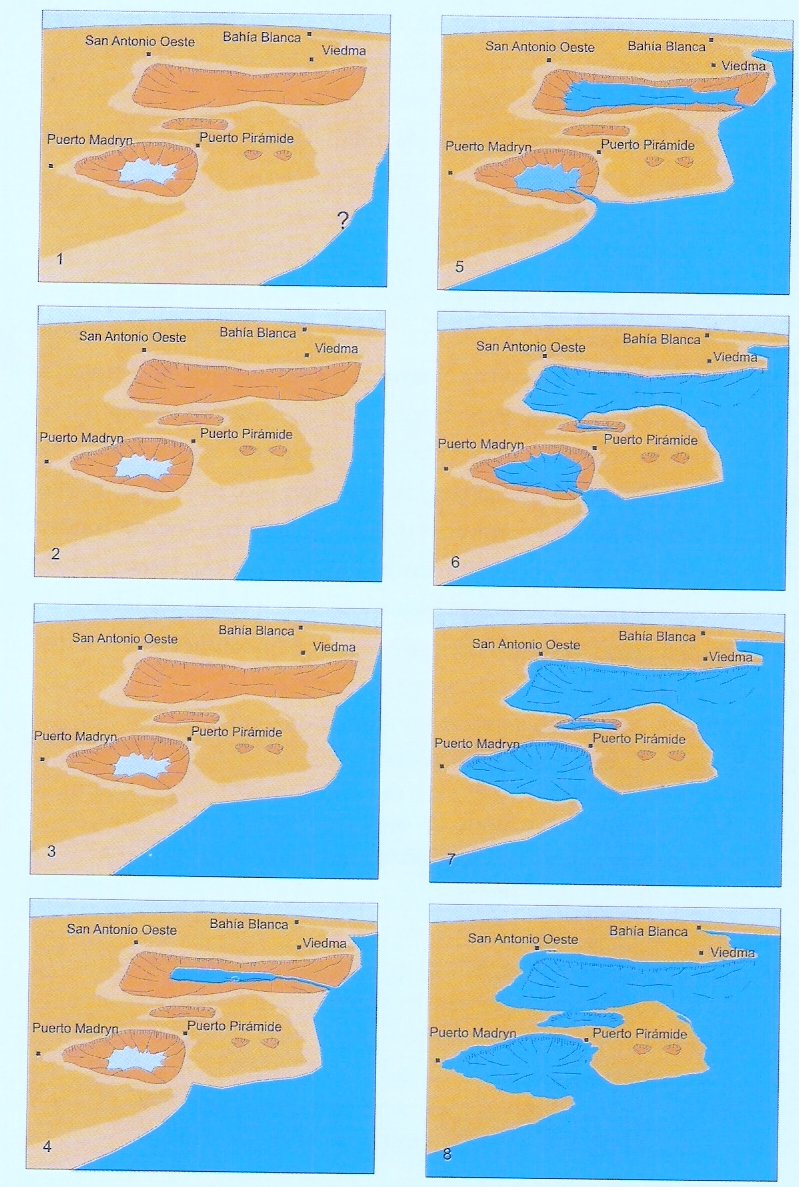

Todo ello dio lugar a la configuración final de la península, cuya evolución a partir del ascenso marino puede observarse en la Figura 2 (Codignotto, 2008), tal como se fue manifestando desde hace unos 19.000 años, cuando un avance desde el oeste del nivel del mar, sumergió los bajos (hoy golfos) que circundaban las zonas más elevadas del territorio, las cuales fueron a constituir la península actual.

Nótese que los sucesivos límites costeros están señalados con signos de interrogación, pues son resultado de la especulación sobre la base de hallazgos fósiles y dataciones.

En tiempos recientes, el modelado del paisaje se debe esencialmente a las dinámicas marina y eólica, que aportan sedimentos como arenas, gravas y algunos más finos.

¿Cuál es la notable dinámica marina en la zona?

Es obvio que tratándose de la zona más estrechamente rodeada por el mar de todo el litoral argentino, la península Valdés presenta prácticamente todas las geoformas ocasionadas por los movimientos de la masa de agua, y se trata además de formas activas, cuya evolución puede observarse y documentarse con relativa facilidad.

Las principales geoformas hoy activas y algunos otros datos, serán motivo de la segunda parte de este post, que ya ha resultado demasiado extenso.

En ese post, responderé además a las siguientes preguntas:

¿Qué otra característica la convierte en destino turístico?

¿Qué otro dato de color puede agregarse?

Bibliografía:

Codignotto, J. 2008. Península Valdés. Entre el mar y la tierra. Sitios de interés geológico de la República Argentina. Tomo II-Sur. Editado por SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) pp. 683-697.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

Rapa Nui (Isla de Pascua): un caso de estudio en Ecología, y un destino turístico. Parte 2.

Este post es la continuación del del lunes pasado, de modo que desde allí deberían empezar la lectura.

Este post es la continuación del del lunes pasado, de modo que desde allí deberían empezar la lectura.

Las preguntas que ya fueron respondidas la semana pasada son:

¿Por qué existen dos nombres distintos para la misma Isla?

¿Dónde está emplazada la isla y qué características generales tiene?

¿Por qué es tan interesante como destino de turismo geológico?

Ahora, continuamos con las preguntas que completan el tema, que son las siguientes:

¿Cuáles son los principales rasgos topográficos y geológicos de la Isla?

La forma general de la isla se inscribe bien en un triángulo, cuyos lados se extienden por 16, 17 y 24 kilómetros respectivamente.

Existen tres volcanes durmientes, localizados prácticamente en cada uno de los vértices. Así, el extremo norte se encuentra ocupado por el cono del Maunga Terevaka, que con 511 metros de altitud constituye la mayor elevación de la isla; el vértice sudeste incluye la península del Poike, cuyo volcán es el Puakatiki, de 377 m de altura.

Al sudoeste se encuentra el cráter del Rano Kau con 324 m, que está ocupado por lagunas, rasgo que geomorfológicamente se denomina maar. Este maar presenta totoras, que se usan para diversas manufacturas típicamente rapanui; pero además, está constituido por las tufitas, es decir material volcánico finamente dividido que resultó ser la materia prima de los moais.

Es interesante considerar que estos tres volcanes son precisamente los responsables de la existencia misma de la isla de Pascua, de hecho la zona de Poike estaba inicialmente separada del resto, hasta que las lavas del Terevaka la unieron a la isla principal.

Hay también otros cerros como el Rano Aroi y el Rano Raraku, que aun sin haber sido cráteres, se formaron también por el enfriamiento de lavas, o como conos de escorias, vale decir, material eyectado desde los volcanes.

El resto de la isla presenta una topografía ondulada, y una costa escarpada y basáltica, con algunas cavernas y cuevas también de origen volcánico.

Algunas de estas cuevas fueron el refugio de los rapanuenses a la llegada de los europeos, y para su supervivencia, hasta lograron cultivar el interior de esos espacios.

Ya mencioné en el post anterior los islotes que completan el territorio, y que se ven precisamente en la foto que ilustra el post.

Esa foto fue tomada desde la zona sagrada de Orongo, en el sudoeste de la isla, y al pie pueden verse Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao.

En el oeste se emplaza el islote Motu Tautara, y el Motu Marotiri se encuentra en la costa occidental.

Solamente hay costas bajas frente a Hanga Roa; y arenosas en Anakena, con sus playas Ovahe y Anakena, de material muy fino y suave al tacto, en gran medida constituido por cenizas volcánicas.

Petrológicamente, la isla presenta las rocas conocidas como basaltos (vulcanitas básicas típicas de las zonas divergentes marinas), y hawaiitas, así llamadas por haber sido descritas originalmente en Hawaii -que forma parte también de un contacto divergente entre placas- y que se pueden considerar como un traquibasalto.

Un traquibasalto es obviamente una roca intermedia entre los basaltos y las traquitas. Es decir que se trata de rocas algo más ácidas que los propios basaltos. Todas estas rocas son ricas en hierro y minerales opacos.

Ya mencioné más arriba la presencia de tobas y tufitas, expulsadas por los volcanes como material piroclástico.

Según estudios recientes, el vulcanismo en la isla de Pascua es geológicamente joven, con erupciones de menos de 10.000 años de antigüedad, por lo cual los cuerpos volcánicos pueden ser considerados activos.

La causa del vulcanismo en la zona, es el emplazamiento en una dorsal que está emitiendo lavas, y más específicamente en una unión triple que ya les expliqué la semana pasada.

La discusión que aún se mantiene es si se trata de efusiones centrales o lineales, cosas de las que hablaremos más adelante en otros posts.

¿Por qué se considera a Rapa Nui un caso de estudio desde el punto de vista de la Ecología?

En primer lugar, porque la escasa extensión y el relativo aislamiento de la isla la constituyen en un «laboratorio natural» donde se pueden hacer estudios locales, con validez generalizable a todo el territorio, con riesgo relativamente bajo de error.

En segundo lugar, porque la presencia del maar de Rano Kau y de lagunas de totoras en Ranu Raraku hacen posible la extracción de núcleos de sedimentación que se pueden muy bien estudiar y que de alguna manera cuentan la historia de la isla.

Estos núcleos dan cuenta de un tiempo anterior a la llegada de los polinesios, en que la isla estaba densamente cubierta por palmeras hoy ausentes, y habitada por al menos cinco especies de aves no voladoras, actualmente extintas.

En contraste, la escasa vegetación arbórea que hoy existe, es prácticamente toda implantada en la etapa más reciente, en que se ha ido recuperando y protegiendo el frágil ecosistema.

Además de todo esto, Rapa Nui es un caso de estudio casi ideal porque hay una rica tradición oral que relata determinadas crisis de tiempos históricos.

Se sabe, por eso, que a la llegada de los europeos, la isla ya había sido devastada fundamentalmente por causas atribuibles a la extrema deforestación a que se vio sometida, tanto para cultivar alimentos como para obtener los troncos sobre los cuales eran trasladados los moais desde las canteras en que se tallaban, hasta el lugar de emplazamiento final.

Por otra parte, guerras entre clanes también coadyuvaron al generarse, según la memoria colectiva relata, numerosos incendios intencionales en las territorios rivales.

Sin embargo, con anterioridad a esas disputas entre clanes, y probablemente causando ese belicismo, hubo una explosión demográfica (tal vez relacionada con una agricultura floreciente) que llevó la cantidad de habitantes de la isla a cifras por encima de 10.000, que es obviamente un número que excede la sostenibilidad de los recursos del sistema natural.

Ahora bien, como ustedes ya saben, no se desertiza el que quiere sino el que puede, y el cuadro presentado más arriba es demasiado incompleto si no se atiende a otros rasgos del sistema y eventos que se potenciaron mutuamente en la ya tan conocida y nunca bien ponderada convergencia de causas.

¿Cuales son las causas que podrían haber resultado convergentes en la devastación de Rapa Nui?

- En primer lugar, las sequías recurrentes que han podido demostrarse a través del análisis de los núcleos de Raru Ranaku, y que son muy anteriores a la explotación agraria de la isla. Dichas sequías responden básicamente a cambios en la actividad de los vientos. Debe recordarse ademá¡s que cuando el agua es escasa, los vientos que trasladan sales en forma de aerosol, fácilmente salinizan los suelos, atentando contra su fertilidad. Esos aerosoles salinos son muy efectivos en espacios tan pequeños y totalmente rodeados por el mar, como la isla que nos ocupa.

- Incendios, naturales al comienzo, y provocados más adelante, cuando las guerras entre clanes precipitaron el desastre.

- A partir del año 1200, se inició una explotación agrícola intensa que fue una nueva perturbación en un sistema naturalmente frágil.

- Hay quienes atribuyen también parte del desequilibrio a la irrupción de una rata que habría venido como «polizonte» en las naves europeas, y que habría hecho estragos en la vegetación nativa. Esta influencia no está todavía del todo demostrada científicamente.

- En tiempos muy recientes, además, los ingleses introdujeron la crianza de ovejas en la isla, sumando al estado de riesgo. Con la devolución a Chile, esa explotación cesó, pero el daño estaba hecho.

Algunas de estas causas habrían determinado el colapso original, y las más recientes, como la cría ovina, habrían retrasado la recuperación natural del sistema, que sólo muy recientemente ha comenzado a visualizarse, de la mano de una profunda toma de conciencia de los habitantes nativos.

Lamentablemente, la presión de la explotación turística no siempre conduce a las mejores decisiones ambientales.

¿Qué otros aspectos merecen destacarse en Rapa Nui?

Todo lo que signifique una mirada antropológica, ya que no solamente sus monumentos son únicos, sino que además su historia y su cultur a son de una riqueza extraordinaria.

a son de una riqueza extraordinaria.

Si me permiten un consejo, les diría que si pueden recorrer la Isla, lo hagan con guías nativos que están muy consustanciados con sus raíces, y son extremadamente generosos de su conocimiento cuando encuentran un auditorio respetuoso y genuinamente interesado.

Si van a la isla, no dejen de presenciar el espectáculo del ballet oficial rapanui, y traten de mezclarse con la gente en el mercado, en la calle y en las playas. Todos tienen algo para compartir y de todos ellos se aprende.

Como novedad de último momento, ha comenzado a circular información acerca de un hallazgo reciente según el cual, (vean la foto), nuevas excavaciones arqueológicas han puesto en evidencia que los moai no serían solamente cabezas, sino escuturas completas, con cuerpo y brazos por lo menos.

Esto ha llevado a especular acerca de la causa de su sepultamiento, variando las versiones entre una forma de emplazamiento que respondería a la cultura misma y un eventual tsunami que podría haber arrasado con la población y enterrado las estatuas.

Todo esto se estaría estudiando, ya que deben buscarse evidencias para cualquiera de las hipótesis.

La foto inferior me llegó en una cadena de mails y no sé a quién pertenece, e ignoro si es una edición fantasiosa o es una toma real; mientras que la que ilustra el post es mía.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Rapa Nui (Isla de Pascua): un caso de estudio en Ecología, y un destino turístico. Parte 1,

Uno de los lugares más interesantes que puede visitar un geólogo es Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua.

Uno de los lugares más interesantes que puede visitar un geólogo es Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua.

Como yo tuve la fortuna de recorrerla largamente, (bueno, tampoco hace falta una vida para eso, porque es bien chiquita) tengo muchas cosas que contar al respecto, y lo haré en un par de posts consecutivos.

¿Por qué existen dos nombres distintos para la misma Isla?

El nombre original de la isla, obviamente corresponde al que le fue conferido por sus primeros habitantes, de etnia polinesia, quienes en su tradición cultural asumen su origen en las islas Marquesas, situadas al noroeste, en la Polinesia Francesa.

Según dicha historia, transmitida oralmente, los primeros pobladores huyeron de situaciones de colapso social y ecológico, y buscaron nuevos horizontes, aposentándose en esta isla a la que llamaron Rapa Nui, luego de aventurarse audazmente en el océano con embarcaciones que hoy consideraríamos más que precarias. Esa primera inmigración habría ocurrido en el siglo IV o V de nuestra era.

El nombre de Isla de Pascua se debe al navegante neerlandés Jakob Roggeveen, que la descubrió para el mundo euopeo, el 5 de abril de 1722, fecha que ese año correspondía a la Pascua de Resurrección. De hecho, en un primer momento su nombre fue por eso asignado en el idioma neerlandés y fue Paasch-Eyland .

Ese nombre fue asumido también por James Cook en 1774 cuando fue ocupada por los «civilizadores» europeos. En ese momento se acuñan los nombres en castellano e inglés, respectivamente Isla de Pascua e Easter Island.

Actualmente la isla pertenece políticamente a Chile, pero los habitantes de origen rapanuense se resisten a tal situación, de manera pacífica y muy efectiva, ya que mantienen su lenguaje, sus costumbres, hasta alguna medida un cierto grado de pureza en su etnia (y digo un cierto grado, porque hace más de 20 años murió la última habitante sin mezcla de los colonizadores), y por supuesto muy orgullosamente el nombre primitivo de su isla.

Pese a acatar la legislación chilena, en la vida cotidiana son muy conscientes de sus raíces y hasta tienen «gobierno» propio en el interior de su territorio, ya que desde 2007 fueron reconocidos con una figura distintiva denominada «territorio especial», con régimen político sui géneris.

Fue precisamente en ese año que yo viajé a la Isla, y me encontré por eso mismo con una enorme revalorización de la cultura ancestral.

¿Dónde está emplazada la isla y qué características generales tiene?

Como ya les dije, Rapa Nui conforma el vértice sudeste de la Polinesia, que debe su nombre, precisamente a la cantidad de islas que la constituyen, En efecto, la palabra procede del griego: πολύς (polis)= muchos, νησος‚ (nésos)= islas. Este nombre fue creado para todo el enorme triángulo polinesio, por Charles de Brosses en 1756.

Rapa Nui está en el medio del océano Pacífico, tiene una superficie de 163,6 km², con rocas de origen volcánico, según detalles que veremos más abajo y en el próximo post.

Las coordenadas geográficas son

Su población estable ronda los 5200 habitantes, concentrados principalmente en Hanga Roa, que es a la vez la capital y el único poblado existente en la isla.

Se consideran parte del mismo territorio administrativo, también tres islotes deshabitados: Motu Nui (‘Gran isla’ en rapanui) de 3,9 hectáreas; Motu Iti (‘Pequeña isla’ ) de 1,6 hectáreas y Motu Kao Kao (‘Isla estirada’ o ‘isla alargada’) de menos de 1 ha.

El clima es tropical fresco, con inviernos de noches frescas pero sin heladas, y fuerte influencia oceánica, por lo cual exhibe escasa oscilación térmica tanto diaria como anual, y precipitaciones distribuidas regularmente durante todo el año. La temperatura promedio anual es de 20,5°C, pero como acabo de contarles, la variación a lo largo del año es exigua, con su máximo de alrededor de 23 °C en febrero y el mínimo, de 18 °C, durante agosto.

Esto hace que la estancia en la Isla sea de verdad agradable en cualquier estación.

¿Por qué es tan interesante como destino de turismo geológico?

Por muchas razones:

En primer lugar, se encuentra emplazada en una zona próxima a lo que se denomina un hot spot, punto caliente, o punto triple, que es en esencia un lugar en que se contactan tres placas, en este caso las de Nazca, la Pacífica y la Antártica, y da salida a plumas calientes desde el manto.

Sólo eso es motivo más que suficiente para que ocurran fenómenos de interés para cualquier geólogo (y por eso mismo, allá fui, con tanto entusiasmo), porque allí se manifiesta muy activamente la divergencia de placas, responsable del vulcanimo que dio nacimiento a la isla.

Además, los fenómenos de la dinámica marina se observan con sólo dar una breve caminata desde cualquier lugar de la isla, y si bien no hay barreras coralinas, sí se observan algunos cuerpos de corales.

Para completar lo estrictamente geológico, los volcanes pueden ser visitados hasta su cima, en dos de las cuales hay lagunas (maares), y también puede ingresarse a una caverna volcánica.

Más allá de la geología s.s., su historia ecológica da para sustentar diversas teorías y sus consecuentes polémicas.

Por otra parte, la única playa de arena es un paraíso en miniatura; los paisajes son bellísimos, la gente encantadora, sus danzas inolvidables, y la cultura, de una riqueza impresionante.

Por si todo eso fuera poco, la presencia de moais, monumentos únicos en el mundo, que pueden ver en la foto (los que se ven al fondo porque la de adelante soy yo, otro monumento de épocas inmemoriales 😀 ), termina de hacer de este viaje una experiencia muuuuuyyyyy especial.

¿Puede pedirse más?

En la continuación de este post, que subirá el próximo lunes, responderé a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los principales rasgos geológicos de la Isla?

¿Por qué se la considera un caso de estudio desde el punto de vista de la Ecología?

¿Qué otros aspectos merecen destacarse en Rapa Nui?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La bibliografía básica que he consultado, para complementar mi propia experiencia la obtuve por gentileza de mi amigo y colega, el Dr. Eduardo Piovano, quien en cuanto supo que andaba por esos lados, me la facilitó generosamente, y se trata de :

Mann, D.: Edwards, J.; Chase, J.; Beck, W.; Reanier, R.; Mass, M.; Finney, B.; Loret, J. 2008. Drought, vegetation change and human history on Rapa Nui (Isla de Pascua, Easter Island). Quaternary Research 69. 16-28. Elsevier.