Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

La esmeralda.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

¿De dónde procede el nombre esmeralda?

Según los filólogos, la palabra esmeralda deriva del latín smaragdus, término que se utilizaba para designar a ésa y a otras piedras verdes, tales como la malaquita o la crisocola, que comparten con la esmeralda su belleza, aunque no se encuentran en forma de cristales transparentes ni bien desarrollados.

Volviendo al término latino, al parecer sería una deformación de palabras mucho más antiguas, sobre las cuales los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo, aunque hay quienes indican que podría provenir del idioma persa.

¿Qué es la esmeralda?

Obviamente es una piedra preciosa, ya que cumple con todos los requerimientos estipulados, pero mineralógicamente es solamente una de las variedades del berilo, que da numerosas gemas, aunque ninguna tan valiosa como la esmeralda.

El berilo, a su vez, es un ciclosilicato, cuya fórmula química es básicamente Be3Al2(SiO3)6, y cuyas variedades preciosas, además de la esmeralda, son: el aguamarina de color celeste; el heliodoro, amarillo, y la morganita, rosada.

En el caso de la esmeralda, debe su color verde característico a la presencia de un cromóforo en su red cristalina: el cromo, aunque en parte colaboran para generar esa tonalidad, también el berilio (nombre del elemento, no del mineral) mismo, y el vanadio a veces presente.

Cuando el color verde es intenso y oscuro, cosa que es poca frecuente, el precio de la gema aumenta considerablemente, precisamente por su escasez.

Las restantes propiedades macroscópicas de la esmeralda son las siguientes:

Composición química Be3Al2(SiO3)6:Cr; raya blanca, brillo vítreo, transparente a translúcida, tacto suave, sistema cristalino hexagonal, hábito cristalino bien definido, fractura concoidea, dureza 7.5-8, tenacidad frágil y peso específico entre 2,70 y 2,90.

¿Dónde se encuentran los mejores yacimientos de esmeralda?

Hasta el presente, las esmeraldas de mejor calidad son procedentes de Colombia, aunque en general puede decirse que las esmeraldas sin imperfecciones son escasas. Por esa razón, cuando son de gran tamaño, más que conservarlas intactas, se busca fracionarlas y facetarlas de manera de excluir dichas imperfecciones.

No obstante, las esmeraldas colombianas son las más puras por razones relacionadas con su génesis, como veremos más abajo.

El distrito de Muzo, con los mejores yacimientos de esmeralda en el mundo, se encuentra enclavado en el ámbito de los Andes Colombianos, en su porción localizada más al este, denominada precisamente Cordillera Oriental, y al norte de Bogotá.

Las minas más productivas son las de Muzo y Coscuez (5°33’N, 74°11’W y 5°39’N, 74°1’W, respectivamente), que se encuentran separadas entre sí por no más de 10 km, aunque no existen pruebas definitivas de que pertenezcan a un único depósito y tampoco hay ruta de conexión construida entre ellas. Forman parte del estado de Boyacá.

La mina Muzo está aproximadamente a 800 m sobre el nivel del mar, mientras que la Coscuez está a 1.120 m. En ambos sitios la vegetación es abundante y el clima cálido.

El distrito minero yace sobre lutitas de edad Cretácica temprana, intensamente plegadas, y atravesadas por numerosas fallas de rumbo noreste, acompañadas por brechamiento tectónico.

Esa relación entre los distritos con esmeraldas y el intenso fallamiento han conducido a relevamientos cada vez más detallados de todas las zonas tectonizadas aledañas.

Otro posible indicador de rocas portadoras de esmeraldas sería un cambio en color y textura de las rocas huéspedes, que se viene observando con bastante regularidad.

La formación que en el distrito de Muzo contiene esmeraldas, se conoce como Villeta, y data del Cretácico inferior (120 a 130 millones de edad aproximada). Se trata de un gran espesor de lutitas negras carbonosas y algún porcentaje de calizas, que han sufrido intenso plegamiento, diaclasamiento y fallamiento.

La formación Villeta comprende dos miembros: el inferior incluye lutitas carbonosas con finas intercalaciones de calizas, y el superior es de lutitas grises a amarillentas. Estos miembros se diferencias fundamentalmente en la textura.

Localmente los dos miembros están separados por dos capas delgadas consistentes en calcita y cuarzo (minoritario) en una matriz con ligeras cementaciones de caliza.

Todo este complejo se encuentra cortado por numerosas venas de calcita que rellenan parcial o totalmente las fisuras de los sedimentos, que tienen espesores variables entre 35 cm y varios metros, y que se orientan de maneras también variables, según cómo las fracturas mismas las controlen.

Es en las venas de calcita donde se encuentran cavidades que alojan cristales de esmeralda.

¿Cuál es la génesis de la esmeralda?

La razón por la cual las esmeraldas de Colombia son las más puras, es que pertenecen a los únicos yacimientos que existen en rocas sedimentarias y no en rocas ígneas.

Se asume que los movimientos tectónicos que originaron los Andes, inyectaron también las soluciones mineralizantes, portadoras de los elementos que constituyen las esmeraldas, hacia el interior de las fracturas generadas en los ambientes sedimentarios preexistentes. Allí se habrían enfriado con lentitud suficiente como para alcanzar un estado cristalinos muy perfecto.

Se asume también que determinadas soluciones salinas fluyendo por el interior de los sedimentos inyectados, habrían eliminado las impurezas como el hierro que podrían desmejorar la calidad de los cristales.

Esos cristales se encuentran azarosamente distribuidos, pero localmente se concentran dentro de las venas de calcita, junto con minerales como pirita, cuarzo, dolomita, y más raramente con fluorita, apatita, albita, y barita.

¿Qué puede agregarse respecto a la esmeralda colombiana?

Cuando iba a escribir sobre este tema, me pareció que era lo bastante extenso e interesante como para que mi próximo post sea sobre este tópico: las leyendas relativas a las esmeraldas y las minas del distrito de Muzo. Y sobre eso escribiré el próximo lunes.

¿En qué otros lugares del mundo se extraen buenas esmeraldas?

En Sudáfrica, en la región que hasta 1994 era el Transvaal, se presentan en esquistos cristalinos de la cordillera de Murchison.

En los montes Urales, cerca de Takovaya (Rusia), también hay bolsadas en esquistos; y en Brasil se encuentran en un mármol alterado, próximo a Bahía.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del trabajo THE COSCUEZ MINE: A MAJOR SOURCE OF COLOMBIAN EMERALDS de Ron Ringsrud, (que también usé como fuente de parte de la información de este post) y la he subido con toda la leyenda, porque allí están los créditos correspondientes a los fotógrafos.

La leca de jardinería, ¿es un mineral?

Cuando uno pretende armar un lecho base en una maceta o cantero, lo primero que le recomiendan es el uso de leca. También aparece el nombrecito en ciertas etapas de las obras viales, o en construcciones de variada índole, ¿pero qué es la leca?, ¿es o no un mineral? Veamos un poco.

Cuando uno pretende armar un lecho base en una maceta o cantero, lo primero que le recomiendan es el uso de leca. También aparece el nombrecito en ciertas etapas de las obras viales, o en construcciones de variada índole, ¿pero qué es la leca?, ¿es o no un mineral? Veamos un poco.

¿Qué significa el término leca?

El término leca procede de las siglas correspondientes a «Light Expanded Clay Aggregate», que es la expresión inglesa de «Agregado de arcilla ligeramente expandida», y fue originalmente una marca registrada, pero como pasó con palabras como gillette o chicle, terminó designando por extensión, a materiales similares, de cualquier marca.

¿Qué material se designa con el nombre de leca?

Como ya vendrán sospechando, no se trata de un material natural, sino de un producto cerámico, es decir resultante de la manipulación y posterior cocción de arcillas naturales.

Hay al menos cuatro fases en la producción de la leca:

- Extracción desde la cantera, molienda y secado.

- Mezcla con materia orgánica para maximizar la expansión posterior.

- Cocción en hornos rotatorios aproximadamente a 1.200ºC, lo que genera combustión de la materia orgánica antes incorporada. Los gases resultantes en la combustión expanden la materia original hasta 5 veces su tamaño original.

- Cribado del material para obtener una granulometría dentro del rango comprendido entre 0 y 20 mm, según los diversos usos a que se destine.

¿Qué son las arcillas naturales?

Desde un análisis geológico, el término arcilla tiene dos significados. Uno de ellos es simplemente granulométrico y se refiere a todo material mineral o lítico cuyo diámetro promedio no supera los dos micrones. En ese sentido la composición mineral y química puede ser cualquiera, desde simples cuarzos desgastados hasta ese tamaño, o fragmentos líticos. Puede decirse que éste es un significado amplio o sedimentológico. Lo importante es que su pequeño tamaño le confiere al material un comportamiento coloidal.

En cuanto al sentido más restringido, o mineralógico, ya implica un grupo definido de silicatos, los llamados filosilicatos, por presentarse en una estructura de finas capas, compuestas por grupos tetraédricos (SiO4) u octaédricos (coordinados por cationes como el Al, Mg, etc.) que luego se relacionan entre sí de diversas maneras, generando diferentes grupos de arcillas con nombres y características propias. La composición general es de alúmino silicatos hidratados que pueden ser de hierro, magnesio, potasio, etc.

Por la importancia que las arcillas tienen en la dinámica de los sistemas de suelos, serán seguramente motivo de otros posts. Para el tema de hoy, con lo dicho nos alcanza,

¿Qué propiedades de las arcillas naturales se ponen en juego al producir la leca?

Como dije más arriba, la variedad de estructuras define variedades de arcillas, todas las cuales comparten las siguientes características: tamaño y comportamiento coloidal, morfología laminar y presencia de cargas, debidas generalmente (aunque no exclusivamente) a ciertos comportamientos químicos que llamamos sustituciones isomórficas.

Todas estas caracterÃsticas pueden estar más o menos acentuadas en cada tipo de arcilla, pero en general, definen las siguientes propiedades:

- Superficie específica elevada. Esto es así, porque a la superficie externa se le suma el área creada entre las láminas, o superficie interna. Como la mayoría de las reacciones físico químicas se inician en las áreas de contacto entre compuestos, es decir superficialmente, este dato es muy importante.

- Capacidad de Intercambio Catiónico o CIC, relacionada con las cargas mencionadas más arriba. Es de vital importancia sobre todo en la dinámica de los suelos.

- Capacidad de absorción y de adsorción. La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características texturales como la superficie específica y la porosidad resultante del tamaño de las partículas, porque se trata de un proceso dominantemente físico. En la adsorción, en cambio, suele existir algún grado de interacción química, y depende de la composición tanto del adsorbente, (la arcilla) como del adsorbato (la sustancia adsorbida).

- Capacidad de hidratación e hinchamiento. Variable según el tipo de arcilla, ya que depende del balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión presente. Esta propiedad es la más importante para producir la leca.

- Plasticidad. Las arcillas son eminentemente plásticas porque el agua envuelve las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita la deformación por deslizamiento entre las partículas, como respuesta a los esfuerzos aplicados. Ésta es la razón que ha permitido generar materiales cerámicos, ya desde los albores de la historia.

- Tixotropía, es el fenómeno por el cual un coloide pierde su resistencia durante el moldeado, y la recupera luego de un cierto intervalo.

Todas estas propiedades, presentes en diversos grados, al combinarse entre sí permiten una gran variedad de aplicaciones artesanales, industriales y en la construcción. Uno de los resultados es la fabricación de leca.

¿Para qué sirve la leca?

Como les he prometido en el título, hoy me voy a referir específicamente a su uso en jardinería.

La leca para jardinería sólo contiene arcilla expandida, y para eso se eliminan en el proceso de fabricación los elementos que pueden afectar al equilibrio de ph y electro conductividad de la planta. A lo sumo, se admite la adición de colorantes por razones ornamentales.

En jardinerÃa se aprovecha tanto en cultivos hidropónicos en los que constituye el sustrato inerte; como en cultivos tradicionales, en canteros y macetas donde sustituye a la grava de drenaje y presta servicios como filtro de agua. Además, por su comparativa estabilidad térmica, protege a las plantas de las heladas y la excesiva evaporación. Por otra parte es útil como relleno para equilibrar suelos en pendientes excesivas.

¿Existen variedades diferentes de leca?

Por supuesto, ya que tantos son sus usos, más allá de la jardinería, existen numerosas marcas industriales, y dentro de cada una de ellas, según los tratamientos específicos y aditivos que tengan, se encuentra una amplia gama de lecas que pueden aplicarse, segén sea el caso, en:

- Relleno de construcciones y producción de hormigones ligeros de alta prestación.

- Filtros para depuración de aguas.

- Aislantes térmicos.

- Aislantes termoacústicos.

- Materiales resistentes al fuego.

- Fabricación de bloques que reemplazan al ladrillo tradicional.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Ptolomeo y su aporte a la Geología.

Casi todos conocemos a Ptolomeo por ser el autor de un modelo erróneo del Sistema Solar, aquél que respondiendo a ideas aristotélicas preexistentes, colocaba a la Tierra como centro del Universo en el llamado modelo geocéntrico o Ptolemaico.

Casi todos conocemos a Ptolomeo por ser el autor de un modelo erróneo del Sistema Solar, aquél que respondiendo a ideas aristotélicas preexistentes, colocaba a la Tierra como centro del Universo en el llamado modelo geocéntrico o Ptolemaico.

Pero eso puede ser muy injusto si no miramos también los numerosos aportes acertados de este estudioso que tantos importantes avances impulsó en la ciencia. Por eso quiero que hablemos hoy de él.

¿Quién fue Ptolomeo?

Claudio Ptolomeo, cuyo nombre en latín es Claudius Ptolemaeus, y en griego, Κλαύδιος Πτολεμαῖος o Klaudios Ptolemaios en nuestro alfabeto, fue uno de los polifacéticos estudiosos del siglo II de nuestra era. En efecto, hay aportes de este sabio en áreas tan diferentes como la astronomía, química, geografía y por supuesto matemáticas, y hasta en música y literatura.

¿Qué se sabe de su vida?

Muy poco, en realidad, tanto que se discute si era en realidad griego o egipcio. Para algunos, habría nacido en la Tebaida (región que circundaba a Tebas, por entonces capital de Egipto) alrededor del año 100, pero otros ubican su nacimiento en Grecia, sin muchas más precisiones.

Lo que se conoce con certeza es que estudió y trabajó en la célebre Biblioteca de Alejandría que era por entonces la meca de todos los estudiosos de fuste. Falleció, según se cree alrededor del año 170 en Cánope, ciudad portuaria del Antiguo Egipto, cuyo nombre en egipcio era Kah Nub, lo cual significa «suelo de oro», por razones que tal vez conversemos en otro post.

¿Cuáles fueron sus aportes más valiosos para la ciencia en general?

Pese a la generación del modelo equivocado que ya mencioné más arriba, aun en la astronomía, ha dejado un legado muy valioso, que incluye nociones básicas acerca de la Luna, nuevas pruebas acerca de la esfericidad de la Tierra, y la medición de la distancia Tierra-Luna con bastante aproximación, entre muchas otras informaciones, contenidas en su famoso tratado conocido como Almagesto, aunque su nombre griego era Hè Megalè Syntaxis, es decir «El gran tratado». El nombre Almagesto se debe a los copistas árabes que afortunadamente lo recuperaron de la Biblioteca alejandrina antes de su brutal destrucción.

En ese Almagesto hay también un catálogo de estrellas que Ptolomeo recuperó de una obra anterior y hoy perdida, de Hiparco de Nicea, y un conjunto de criterios para predecir los eclipses.

En otras disciplinas como la Física óptica, a través de aproximaciones matemáticas, estableció algunas propiedades de la luz, tales como la refracción y la reflexión, conocimientos que también la Geología moderna aprovecha, sobre todo en su aparatología.

¿Cuáles fueron los aportes más valiosos de Ptolomeo para la Geología en particular?

Además de los conocimientos ya mencionados en el campo de la Física, es en Geografía donde aparecen los más importantes antecedentes para nuestra ciencia geológica, que legó Ptolomeo.

En su obra «Geographia» describe el mundo tal como se lo conocía en su época, mayormente a partir de los relatos de viajeros, muy imprecisos, y bastante fantasiosos, por otra parte.

Pero la gran novedad es que en ese texto, Ptolomeo utiliza un sistema de latitud y longitud en el que se basarían luego los cartógrafos hasta hoy, para ciertas situaciones particulares. En ese sistema, en lugar de considerar a los meridianos y paralelos como líneas rectas, los representa como proyecciones cónicas, que para determinadas latitudes arrojan una gran precisión, razón por la cual, su uso se conserva, como ya dije para casos bien definidos .

Respecto a su mapamundi del territorio por entonces conocido, muchos aseveran que Colón creyó haber llegado a la India, porque en ese registro, aparecía una tierra intermedia entre África y la parte conocida de Asia, con la forma de una gran península.

¿Hay algo más para agregar?

Por cierto hay datos de color, como el hecho de haberse internado también en el campo de la astrología. En efecto, es a él a quien se atribuye la invención de los horóscopos, que aparecen en su obra Tetrabiblos.

En el campo de la música escribió un tratado de teoría musical, denominado Harmónicos, y en terrenos más pragmáticos, construyó astrolabios y relojes de sol, como una forma de aplicar sus conocimientos trigonométricos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este blog.

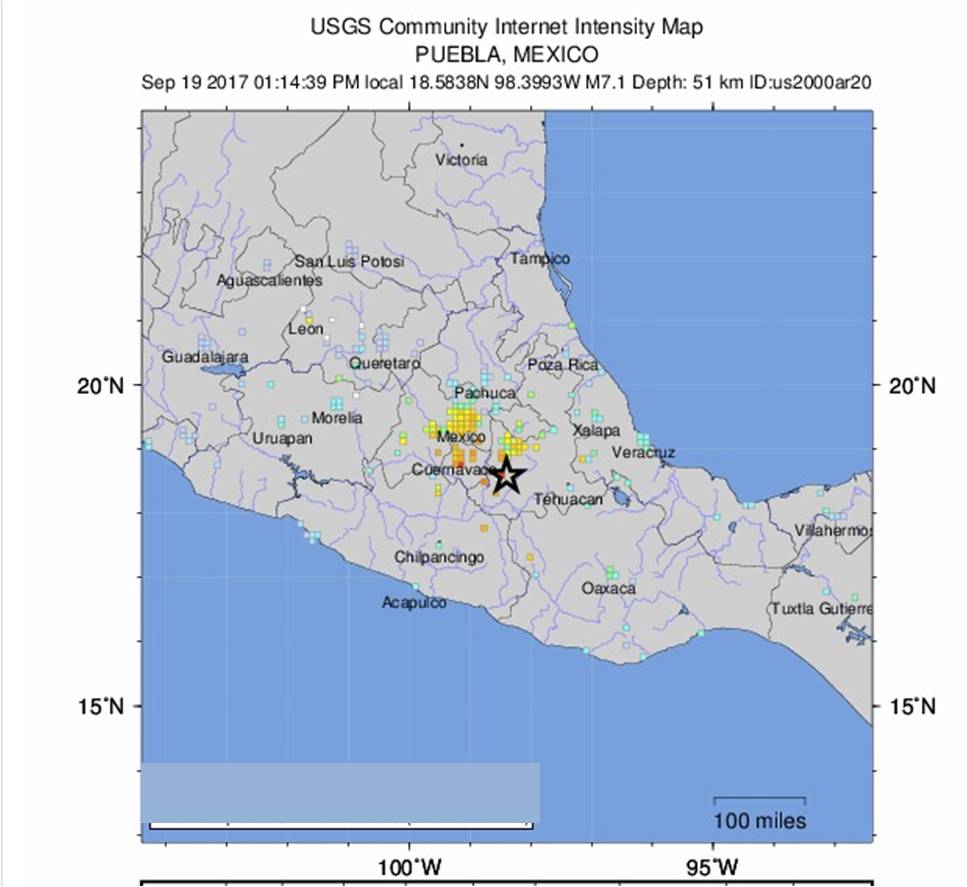

El sismo de México del 19 de Septiembre de 2017

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

¿Cuándo, cómo y dónde sucedió el evento sísmico?

El pasado martes 19 de Septiembre, a las 13 horas y 14 minutos de la hora local, y sólo unos diez días después del terremoto -de mayor magnitud- de Chiapas, se produjo un nuevo terremoto, con magnitud 7,1 de Richter.

Fue además un sismo bastante prolongado, ya que alcanzó al menos un minuto de duración.

El epicentro se situó cercano al límite entre Morelos y Puebla, más específicamente, 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, correspondiendo a las coordenadas 18,584° de latitud N y 98,399° de longitud W.

El hipocentro tuvo una profundidad de entre 51 km según el informe del USGS, y 57 km, según la estimación del Servicio Sismológico Nacional de México.

Al menos son 224 las víctimas humanas fatales, aunque con el correr de las horas la cifra podría incrementarse.

El sismo se produjo en coincidencia con la fecha en que 32 años atrás, se producía la peor tragedia del país: el terremoto que provocó cerca de 10.000 muertos en 1985.

¿Fue algo absolutamente inesperado?

De ninguna manera, forma parte del reacomodamiento de placas -que como yo misma les anuncié hace 10 días en otro post– debía producirse. Y fue también, como allí les dije, de menor magnitud. Recuerden que tratándose de una escala logarítmica, ese ligero cambio entre los grados 7 y 8, es sólo aparente, ya que en la realidad la energía liberada es muchísimo menor.

¿En qué se parece y en qué se diferencia del acontecido hace diez días?

El contexto geológico en escala megascópica es el mismo que les expliqué en el anterior terremoto, de modo que no voy a repetirlo ahora, sólo les recuerdo que se relaciona con el contacto entre las placas de Cocos y Norteamericana.

En cuanto a las diferencias, las más significativas son los efectos en materia de daños, que analizaré más abajo, y la característica dominante del movimiento, que fue trepidatorio en esta oportunidad.

¿Qué significa que fue «trepidatorio»?

Éste es el momento exacto en que deberían ir a leer mi post sobre los diferentes tipos de ondas sísmicas, ya que todas las explicaciones que siguen se basan sobre esos conceptos.

En el post que les linkeé más arriba, les expliqué que las ondas superficiales son las responsables de los daños de los terremotos, puesto que las ondas internas o profundas disipan gran parte de su energía lejos del hábitat humano, a gran distancia de la superficie.

Por ende, nos centraremos ahora en las ondas superficiales, aunque un poco más abajo hablaremos también de las ondas internas, por razones muy distintas.

Pero vayamos a lo nuestro:

Recordemos que en todos los tipos de ondas, las partículas individuales no se desplazan recorriendo distancias, sino que solamente vibran en su lugar, transmitiendo su energía a las adyacentes, de modo que es la energía y no la materia, la que se moviliza por cientos o miles de kilómetros.

Por otro lado, recordemos que existen diversos tipos de ondas superficiales, uno de los cuales es el que conocemos como Ondas Rayleigh.

En este tipo de ondas, las partículas vibran en un movimiento elíptico y retrógrado, casi como si dieran «vueltas de carnero hacia atrás» en su lugar, lo que se expresa en sacudidas pronunciadamente verticales en el mismo sitio. Eso es lo que se entiende como un movimiento trepidatorio, y es poco habitual, siendo más común que la mayor parte de la energía se manifieste como desplazamientos oscilatorios.

La disipación de la energía Rayleigh es relativamente rápida, de modo que a gran distancia del epicentro, los terrenos sufren casi en su totalidad movimientos horizontales y oscilatorios, mientras que en zonas muy próximas al centro de ruptura, aumenta la componente trepidacional. También la distribución de la energía que se transmite de una u otra forma depende de las condiciones propias del terreno atravesado.

¿Por qué hubo tantos daños?

Ahora necesitan leer el post en que les explico el riesgo geológico, para entender esto que sigue.

Puede uno preguntarse cómo es que hubo en este sismo más daños que en el de hace diez días, que fue, sin embargo de mayor magnitud.

Pues por la convergencia de tres causas principales:

- Susceptibilidad del territorio afectado. Se entiende como tal a la fragilidad natural del área de afectación. En este caso, debe recordarse que México está construida principalmente sobre un material que ha rellenado un antiguo lago, y tanto los suelos blandos como los de relleno, tienden a magnificar los efectos sísmicos, con mayores asentamientos, deslizamientos y hasta posible licuefacción. (Situación en que el suelo supera su límite plástico- líquido, y fluye como si no fuera sólido).

- Vulnerabilidad, ésta es la fragilidad artificial, inducida por las construcciones, la carga estructural y poblacional, la educación y las estrategias de prevención, etc. México está asentada en un terreno muy susceptible, y es además una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y conserva todavía muchas construcciones antiguas, que no cumplen el protocolo de la arquitectura sismorresistente. Un combo realmente alarmante.

- Ineficacia ocasional del sistema de alarma temprana.

¿Por qué fue inefectiva la alarma temprana?

Volvamos a las ondas. Dijimos ya que hay ondas internas- relativamente inocuas- y superficiales, que son las que causan los peores daños.

Afortunadamente, las primeras ondas en llegar a los detectores son las que se propagan en profundidad, más específicamente las ondas longitudinales o p, así llamadas precisamente porque son las «prima» o primeras en llegar.

El retraso de las superficiales respecto a las p, aumenta con la distancia al epicentro, de modo que al detectarse las primeras, puede haber entre 50 y 70 segundos, lo que da tiempo para alejarse de estructuras colgantes, apagar cocinas, desconectar luces, y/o refugiarse bajo una protección relativamente segura. No es mucho, pero a veces hace toda la diferencia.

En este caso, fue tan escasa la distancia entre el epicentro y el área poblada, que el tiempo de detección entre las primeras ondas y las destructivas fue extremadamente escaso. No hay responsabilidad humana en esto, pero el efecto fue devastador.

¿Y ahora qué sigue?

Sigue lo de siempre, un tiempo de agitación en toda la región, hasta que las placas encuentren su nueva situación de equilibrio. Pero esto ya lo he dicho en el post que les mandé a leer, de modo que prefiero enfocarme en otra cosa: los volcanes.

Toda esa región es de intensa actividad volcánica, y las placas que se han movido podrían cambiar la configuración de los caminos profundos de ascenso del magma.

En unos casos podrían sellarlos, desactivando al menos temporalmente centros activos, lo cual no es preocupante; pero en otros podrían abrir espacios para el ascenso magmático, generando erupciones, y es a eso a lo que debe prestarse especial atención ahora. Y no sólo en México sino también en países vecinos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del Servicio Geológico de Estados Unidos.