Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

En la frontera entre magmatismo y plutonismo. Parte 2.

En el post anterior, habrán seguramente leído toda la parte introductoria que se requiere para entender éste, de modo que les sugiero ir a verlo, si no lo han hecho aún.

En el post anterior, habrán seguramente leído toda la parte introductoria que se requiere para entender éste, de modo que les sugiero ir a verlo, si no lo han hecho aún.

En ese post he respondido ya a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la secuencia general de las diversas etapas de enfriamiento de los magmas?

¿A qué se refiere la etapa ortomagmática?

¿Qué son los minerales esenciales, accesorios y secundarios?

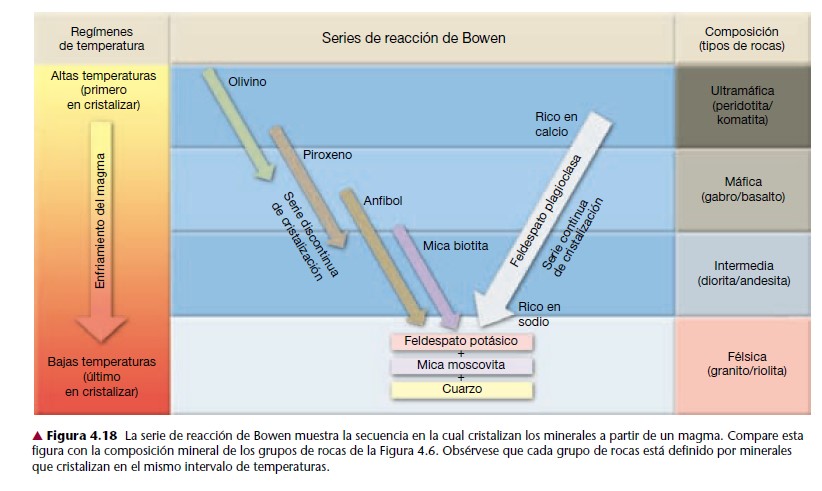

¿Qué es la serie de reacción de Bowen?

Y hoy, en la segunda parte, completaremos los detalles del conocimiento básico sobre la Serie de Reacción de Bowen, además de las siguientes etapas.

¿Cómo se describe la Serie de reacción de Bowen?

En primer lugar, digamos que pueden ver la serie en la imagen que ilustra el post, y conviene que empecemos por comprender su diseño general.

El orden de cristalización de minerales es desde arriba (zona de altas temperaturas y presiones) hacia abajo, donde ambos parámetros disminuyen.

Es decir que los minerales que aparecen arriba se solidificarán normalmente antes que los que se encuentran más abajo. Esto es así porque sus puntos de fusión son más elevados, y por lo tanto es menor el descenso de temperatura que requieren para su solidificación.

Por supuesto, todos y cada uno de los minerales que se mencionan en la serie sólo podrán formarse si en la mezcla magmática están presentes los elementos químicos que los constituyen, y lo están en cantidad suficiente.

Seguidamente observen que hay dos ramas independientes que reúnen distintos grupos de minerales.

La que aparece a la derecha- empezando con el olivino- es una serie discontinua, mientras que la de la izquierda es una serie continua de minerales que constituyen lo que se conoce como una serie isomórfica.

Al decir que la del olivino es discontinua, solamente se está expresando que se trata de minerales independientes entre sí. Aunque pertenezcan todos al grupo de los silicatos, en todas las restantes características no son semejantes.

¿Qué es una serie isomórfica?

Ahora hablemos de la otra rama, la izquierda, que es una serie isomórfica de un único tipo de silicatos: las plagioclasas.

Etimológicamente iso= igual y morfos= forma, de tal manera que ya sabemos que esos minerales tendrán una fórmula química en principio similar- ya veremos dónde residen los cambios- y una estructura cristalina también semejante, ya que todos pertenecen al sistema triclínico.

Las plagioclasas responden todas a la fórmula general AlSi3O8 (alúminosilicato) más los cationes Na y Ca, (sodio y calcio) que se reemplazan mutuamente.

La serie comienza en el extremo de altas temperaturas siendo plagioclasa de Ca denominada Anortita, y termina en la zona de bajas temperaturas como plagioclasa de Na (Albita).

Vale decir que a lo largo de la serie, se pasará desde extremos en que el Ca es dominante, a través de plagioclasas en que los porcentajes de Ca y Na se van equilibrando, hasta el extremo en que casi toda la composición es de Na.

La serie completa es como sigue:

Albita: entre 100 y 90% de Ca y entre 0 y 10% de Na.

Oligoclasa: entre 90 y 70% de Ca y entre 10 y 30% de Na.

Andesina: entre 70 y 50% de Ca y entre 30 y 50% de Na.

Labradorita: entre 50 y 30% de Ca y entre 50 y 70% de Na.

Bytownita: entre 30 y 10% de Ca y entre 70 y 90% de Na.

Anortita: entre 10 y 0% de Ca y entre 90 y 100% de Na.

Puede decirse que los porcentajes se van compensando entre sí: a medida que un catión va aumentando en porcentaje, el otro se vuelve más escaso.

¿Qué procesos implica esa secuencia?

Básicamente una diferenciación del magma (proceso sobre el que vendrán otros posts, porque es complejo pero interesante) que a partir de una composición original, va cambiando hacia otras distintas, a medida que los elementos que componen los minerales se van solidificando y ya no forman parte de él.

Este enunciado es muy básico, pero tiene muchas sutiles implicancias que iremos conociendo en otros encuentros.

¿Qué importancia tiene esa Serie de reacción?

Una de las primeras y más interesantes es reconocer cuáles minerales pueden encontrarse en una misma roca (eso se conoce como paragénesis mineral, y también será motivo de otros posts), ya que en un entorno de temperatura y presión sólo algunos minerales podrán solidificar, mientras los otros permanecerán fundidos.

Para hacerlo más fácil, podrán aparecer juntos los minerales a lo largo de una franja horizontal de la serie, siendo altamente improbables las combinaciones verticales u oblícuas.

Por ejemplo, el olivino «está cómodo» con la anortita, pero no con la albita o las micas. O sea que los minerales, como las personas tienen sus «simpatías y antipatías».

Este conocimiento es muy útil en la búsqueda de yacimientos, entre otras cosas.

La Serie de Reacción de Bowen es también básica para predecir qué minerales se verán afectados primero por la meteorización, según lo que reza la Ley de la Estabilidad Mineral.

Tiene otras implicancias, pero no quiero extenderme en exceso por ahora.

¿Qué es la etapa pegmatítica?

Es aquel intervalo a lo largo del cual el material que aún permanece fundido luego de la etapa anterior, puede infiltrarse en fracturas de la cámara y sus rocas encajantes, para ascender buscando el alivio de las presiones. Muchas veces genera filones enriquecidos en minerales accesorios poco comunes pero valiosos, que pueden explotarse comercialmente. Las rocas que se solidifican en este etapa normalmente corresponden a las que son conocidas como pegmatitas.

¿Qué es la etapa neumatolítica?

La palabra deriva de pneumós= aire y por eso mismo puede escribirse también pneumatolítica, y se refiere al lapso témporo espacial en que el gas liberado durante las combinaciones que generan los minerales de las etapas anteriores, circula a través de los poros de las rocas adyacentes y reacciona con ellas para generar nuevos minerales o modificar los preexistentes.

Por ello, muchos de los procesos de esta etapa y la que sigue, están también en la frontera entre lo estrictamente ígneo y el metamorfismo.

¿Qué es la etapa hidrotermal?

En la etapa hidrotermal, los líquidos residuales de todos los procesos anteriores, junto con el vapor de agua presente en la mezcla ígnea, se movilizan en forma ascendente, pudiendo o no llegar a la superficie. Esos fluidos son portadores de numerosos minerales solubles en la mezcla, tales como carbonatos, sulfatos, etc. que también pueden dar origen a yacimientos de Cobre, Oro, Plomo, etc.

En esta etapa pueden formarse algunos de los minerales secundarios que hemos definido en la primera parte de este post, publicada el lunes pasado.

¿Qué es la etapa solfatárica?

Es la etapa en que se escapan gases como el SO3, CO2 y otros, junto con las aguas sobrecalentadas que generan los procesos que se conocen como post volcánicos y dan lugar a numerosos fenómenos que incluyen las fumarolas, mofetas y solfataras, de las que se toma el nombre, y que explicaremos más adelante en otros posts.

La imagen que ilustra el post fue tomada de:

Tarbuck, E.J. ; Lutgens, F.K. y Tasa, D. 2005. Ciencias de la Tierra. UNA INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA FÍSICA . Pearson Educación S. A., Madrid. ISBN edición española: 84-205-4400-0

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01..

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

En la frontera entre magmatismo y plutonismo. Parte 1.

Ya nos hemos encontrado en otros posts para hablar sobre los diferentes subprocesos que componen el gran proceso ígneo.

Ya nos hemos encontrado en otros posts para hablar sobre los diferentes subprocesos que componen el gran proceso ígneo.

También les he contado qué es y cómo se forma un magma. Más adelante les conté que hay diversos tipos de magmas y hablamos de la importancia de la velocidad de enfriamiento y de los factores que inciden en ella.

Les recomiendo que vayan a leer todos esos posts, simplemente siguiendo los links, para adentrarse mejor en éste de hoy, en el que hablaremos de esa parte del proceso en el que algunos de los componentes del magma abandonan el estado fundido y comienzan a formar rocas, mientras otros todavía conservan su estado pastoso.

El tema es por eso, un intervalo con fronteras muy difusas entre lo estrictamente magmático y lo que ya es plutonismo o hasta algún proceso aun más superficial.

¿Cuál es la secuencia general de las diversas etapas de enfriamiento de los magmas?

Lo primero que se debe recordar al iniciar un tema como éste, es que estamos tratando con sistemas complejos, y que por ende, todo lo que sea una generalización o una simplificación, es necesariamente indicativo, y puede desviarse bastante de la realidad en la mayoría de los casos concretos.

Así, pues, a la hora de analizar cada situación particular, esta secuencia es simplemente una conceptualización teórica y completamente flexible, cuyas complicaciones locales deben comprenderse, sin intentar forzar ninguna interpretación solamente para que «quepa en el molde».

Hecha la correspondiente salvedad, pasemos a un principio absolutamente lógico: los minerales que primero pasarán al estado sólido serán aquéllos que tienen el punto de fusión más elevado.

Efectivamente, cuando comience el enfriamiento, serán los primeros en alcanzar el punto crítico en el que volverán al estado sólido, ya que requieren más temperatura para mantenerse fundidos.

Sobre ese principio básico, cabe construir una secuencia de etapas diferenciadas -cuya duración puede ser del orden de miles o hasta cientos de miles de años- en las que distintos minerales se irán solidificando según un cierto orden de prelación. Paul Niggli lo resumió en cinco etapas, ya en 1938, y todavía su apreciación es considerada válida, con las precauciones que mencioné más arriba.

Dichas etapas son:

- Ortomagmática.

- Pegmatítica.

- Neumatolítica.

- Hidrotermal.

- Solfatárica.

¿A qué se refiere la etapa ortomagmática?

El prefijo «orthós» significa recto, de modo que puede decirse que es la etapa, más «rectamente» magmática, la primera, aquélla que todavía no se ha alejado tanto hacia los siguientes campos, y que generalmente ocurre también dentro de la cámara magmática.

En esta etapa cristalizan los minerales con puntos de fusión más elevados, como ya acabo de explicar. Se trata fundamentalmente de óxidos y silicatos que solidifican en intervalos de temperatura generalmente comprendidos entre 1400 y 600ºC. Ese rango depende mayormente de la composición del magma original.

Son normalmente minerales accesorios, en primer lugar, y esenciales, constituyentes de lo que se llama Serie de reacción de Bowen, que explicaré en la segunda parte de este post, el lunes próximo.

¿Qué son los minerales esenciales, accesorios y secundarios?

Minerales esenciales son aquéllos que definen la roca resultante, es decir que nunca pueden faltar en cada material petrológico. No necesariamente son los primeros en solidificar, aunque son los más importantes. Tienen también un orden de cristalización predeterminado, solidificándose cada conjunto en rangos definidos de presión y temperatura, que se expresa en la Serie de Bowen de la que hablaremos luego.

Los minerales accesorios son por lo general de punto de fusión elevado y suelen ser los primeros en cristalizar, pero pueden o no formar parte de las rocas emergentes, según que sus componentes elementales estén o no presentes en los magmas originales.

Los minerales secundarios – que muchas veces son más apropiadamente definidos como agregados minerales- son de generación muy posterior, a expensas de los otros dos tipos de minerales, y pueden o no ser originados en procesos ígneos en sentido estricto. Por ejemplo, la sericita puede resultar de la alteración de los feldespatos preexistentes.

¿Qué es la serie de reacción de Bowen?

Repito una vez más que por el hecho de que la composición del magma es muy compleja, coexisten en él minerales de muy diferentes puntos de fusión, y por eso mismo lo único que cabe esperar es que la cristalización magmática ocurra a lo largo de un intervalo amplio de temperaturas y presiones y no en un único punto.

Por ende, la solidificación ocupa un tiempo prolongado, a través del cual existe un orden reconocible y de hecho ya establecido en los comienzos del S XX por Norman Bowen.

Esa secuenciación es la que se conoce como Serie de Reacción de Bowen.

Hasta aquí llegará este post, y en la segunda parte, que sube el lunes que viene, daré los detalles que completan el conocimiento básico sobre la Serie de Reacción de Bowen, además de las siguientes etapas, respondiendo a las siguientes pregumtas:

¿Cómo se describe la Serie de reacción de Bowen?

¿Qué es una serie isomórfica?

¿Qué procesos implica esa secuencia?

¿Qué importancia tiene esa Serie de reacción?

¿Qué es la etapa pegmatítica?

¿Qué es la etapa neumatolítica?

¿Qué es la etapa hidrotermal?

¿Qué es la etapa solfatárica?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN04-10-1952-01..

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de una de las rocas que quedan expuestas en el Gran Cañó³n del Colorado, en Estados Unidos, y la he tomado en la exhibición que hay en un sendero temático del borde oeste.

Predicción de sismos. Parte 1

Lo primero que debo aclararles es que cuando se habla de la predicción de sismos, hay dos líneas bien diferentes: las que tienen algún sustento científico, y las que son meras adivinaciones y especulaciones más o menos risibles.

Lo primero que debo aclararles es que cuando se habla de la predicción de sismos, hay dos líneas bien diferentes: las que tienen algún sustento científico, y las que son meras adivinaciones y especulaciones más o menos risibles.

En este post sólo voy a referirme a las primeras.

¿Es posible predecir sismos?

Dentro de los límites que impone la complejidad de los sistemas involucrados, hace ya más de 20 años que se está trabajando con mucha seriedad en ese aspecto, y algunos modestos logros se vienen alcanzando.

Pero debe pensarse que en ningún caso se trata de predicciones de absoluta certeza, sino solamente de probabilidades de ocurrencia en un intervalo de tiempo, espacio y magnitud medianamente estimable.

¿Cómo puede saberse si una predicción es seria?

En primer lugar no puede ser vaga. Decir que «ocurrir un sismo en las próximas 24 horas» sin decir dónde ni de qué magnitud, es un enunciado claramente carente de seriedad.

Y esto es así porque la litósfera muy raramente está de verdad quieta, lo cual es precisamente lo que más nos tranquiliza, porque va liberando su energía en pequeños pulsos, casi siempre con resultados casi imperceptibles, salvo para aparatos de precisión.

Inclusive se calcula que aproximdamente cada 5 horas o aún menos, ocurre un sismo perceptible para la población, en algún lugar del mundo.

En otras palabras, el enunciado vago que expresé más arriba es una apuesta sin fundamento, pero siempre segura: algún sismo chico o grande, cerca o lejos, va a ocurrir cada día.

Por el otro extremo, tampoco puede ser extremadamente precisa: si alguien dice que el día tal, a tal hora y tantos minutos habrá un sismo de magnitud tal o cual, también se está perfilando como un charlatán.

¿Cuánto de exacta es una predicción realizada desde un laboratorio sísmico debidamente autorizado?

Nunca es exacta, porque lo que se emite de manera fundamentada, y con seriedad, es la predicción de una ventana probable, abierta a un tiempo y espacio definidos, dentro de la cual cabe la posibilidad de una ocurrencia de movimientos de un rango de magnitud también definido.

Por cierto que cada vez las ventanas se hacen más pequeñas, a medida que la metodología avanza, y se progresa en la comprensión de los procesos endógenos.

La predicción más aproximada, es cuando ya se está ante la presencia de signos precursores- de los que hablaremos en la segunda parte de este post- los cuales están indicando que hay un cambio ya en curso.

Esos cambios pueden ser volcánicos, tectónicos o hasta de aproximación de cuerpos en progreso hacia la tierra, ya que los terremotos pueden obedecer a cualquiera de esas tres causas, como ya vimos en un post de hace varios años.

¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para la predicción de sismos?

Las observaciones que permiten alertar acerca de eventos sísmicos se reúnen en las siguientes categorías:

- Seguimientos estadísticos.

- Análisis químicos.

- Mediciones de desplazamientos, inclinaciones y otros cambios en el terreno más susceptible.

- Monitoreo del nivel del mar en zonas amenazadas.

- Seguimiento de cualquier cambio en las propiedades eléctricas de las rocas.

- Monitoreo de las propiedades magnéticas de las rocas.

- Observación de la conducta de la fauna.

Todos estos temas serán motivo de la segunda parte de este post, el próximo lunes.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

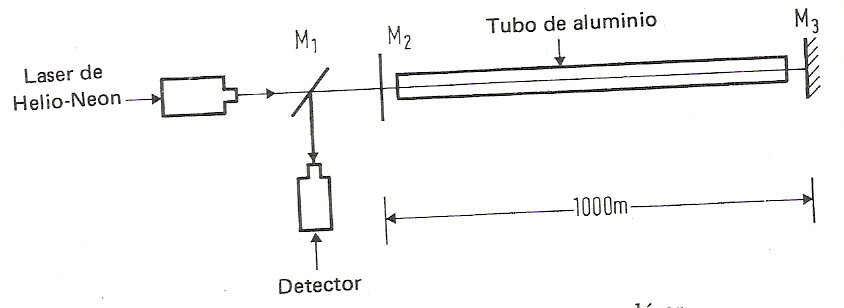

P.S.: La imagen que ilustra el post es un tubo de deformación de rayos láser, del que hablaremos el próximo lunes, y la he tomado de:

Khan, M.A. 1980. Geología Global. Ed.Paraninfo, Madrid. 203 pág.

Propiedades de los minerales que dependen de la luz: el brillo.

Como vengo haciéndolo desde hace algún tiempo, hoy continuaré enseñándoles a reconocer las propiedades que permiten identificar minerales a simple vista, o con elementos muy sencillos, al alcance de cualquiera.

Hoy le toca el turno a otra propiedad que depende de la interacción mineral- luz incidente.

Esas propiedades lúmino-dependientes están reunidas en el cuadro de la figura 1, y les recuerdo que ya hemos visto el color y la raya, en anteriores posts.

Figura 1. Propiedades que dependen de la luz.

¿Qué es el brillo?

Esta propiedad se designa en alguna literatura también con el término lustre, y se refiere a la modalidad en que la luz que incide en las superficies del mineral es reflejada por éste, vale decir con cuánta intensidad y con qué características la devuelve al medio del cual procede.

¿De qué depende el brillo de un mineral?

De varios factores, entre ellos del índice de refracción del mineral, de sus características estructurales, de su composición y de la presencia o no de imperfecciones en la red cristalina.

¿Cómo se determina?

Se determina por simple observación ante la luz natural, o en su defecto luz blanca. Normalmente se lo mueve de un lado a otro para observar si hay reflexiones especiales.

¿Existen distintos tipos de brillos?

Sí, y por eso precisamente sirve como carácter determinativo, aunque casi nunca por sí mismo.

Cabe consignar que la primera gran clasificación es la única en la que hay coincidencia más o menos universal en la selección de los nombres de los diferentes brillos. Una vez que se da un segundo paso, para ver los brillos que caben dentro de las tres categorías mayores, se genera una cierta confusión, mayormente resultante de distintos criterios de traducción entre un idioma y otro.

Los tres grandes grupos de brillos que existen son:

- Metálico.

- Submetálico.

- No metálico.

¿Qué es el brillo metálico?

El brillo metálico, tal como su nombre lo indica es propio de los metales, que no permiten el ingreso de la luz hasta su interior, y por eso se conocen como sustancias opacas.

El término «opaco» en el hablar corriente suele usarse para indicar que algo carece de brillo, pero ése no es el caso en mineralogía, ya que lo que en realidad indica es que la luz, al no poder atravesar el cuerpo vuelve al medio del que proviene, y por eso mismo, al ser totalmente reflejada, genera el más intenso de los brillos, semejante al de las superficies especulares.

Los metales nobles, el oro, la pirita, la galena, son ejemplos de este tipo de brillo.

¿Qué es el brillo submetálico?

Es el que sigue en intensidad al metálico, y es propio de sustancias opacas en cuerpos masivos, pero que en láminas finas se vuelven transparentes.

Minerales como las micas son excelentes ejemplos de esta calidad de brillo.

¿Qué es el brillo no metálico?

Toda otra calidad de brillo, diferente de los descritos más arriba, se conoce como brillo no metálico, y puede fácilmente deducirse que corresponde a las sustancias transparentes.

Como éstas son tan abundantes, también hay gran variedad de tipos de lustre no metálicos.

¿Qué tipos de brillos no metálicos existen?

- Adamantino: es el más intenso entre los no metálicos, característico de muchas piedras preciosas, toma su nombre precisamente del diamante. Es su característica principal el hecho de generar destellos de luz concentrados en determinados puntos, que a veces se denominan estrellas.

- Resinoso: semejante al del azufre, o la resina comercial, es un brillo algo menos intenso y de color amarillento.

- Vítreo: toma su nombre del vidrio, y es el brillo más común en los minerales. Son ejemplos, el cuarzo y gran cantidad de silicatos.

- Graso: presenta un aspecto aceitoso, como si el mineral tuviera una película oleosa por encima. Suele corresponderse con el tacto untuoso, pero no es imprescindible. Un ejemplo es el talco.

- Nacarado: se asemeja al interior de las ostras, y se lo suele llamar por eso también perlado, lo ostentan algunos yesos y calcitas, entre otros minerales, y lo que es característico es su aspecto algo iridiscente. Normalmente ocurre en minerales que han incluido películas de aire durante su formación.

- Sedoso: toma su nombre de la seda y es típico de minerales de hábito fibroso, como algunos silicatos, la calcedonia.

- Mate o terroso: puede definirse casi como una ausencia de brillo, en el sentido que se le da a este término en el hablar corriente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada por el Pulpo en su visita al Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles, y es una buena muestra de brillo adamantino.

El Volcán Paricutín y su historia. Parte 2.

Este post es la segunda parte del que comencé el lunes pasado, de modo que deberían ir a leerlo antes de adentrarse en el texto de hoy.

Este post es la segunda parte del que comencé el lunes pasado, de modo que deberían ir a leerlo antes de adentrarse en el texto de hoy.

Las preguntas que contesté en el post anterior son:

¿Dónde queda el volcán Paricutín?

¿A qué se debe su nombre?

¿Qué dice la Geología respecto al surgimiento de este volcán?

¿Qué tipo de volcán es?

¿Por qué es tan interesante la historia del Paricutín?

Y a partir de aquí comenzamos la segunda parte del post:

¿Cuándo y cómo se registró la primera erupción?

El Paricutín puede considerarse no solamente el más nuevo de los volcanes del mundo, sino también el único que tiene fecha de nacimiento precisa. Esa fecha es 20 de febrero de 1943.

Por otra parte, tuvo un rápido crecimiento ya que once meses más tarde, las lavas solidificadas habáan creado un cono con una altura de 457 m donde originalmente se extendía un llano sembrado de maíz.

Es muy interesante recurrir a las crónicas de la época y recuperar en ellas el relato de Dionisio Pulido, un indio tarascano que fue quien primero reportó el evento en curso, y al dar la alarma, permitió la evacuación, de tal manera que el volcán no se cobró víctimas humanas, pese a que sepultó bajo sus materiales dos pueblos enteros, que ya habían sido evacuados.

En el texto de Branson et al. (1964) se lee la noticia tal como fue consignada en la declaración de Dionisio, originalmente en el dialecto nativo y luego traducida al castellano:

Aquel sábado estaba yo en el campo con mi mujer Pabla y con nuestro hijo Crescencio, de diez años, que cuidaba de nuestros corderillos, mientras yo araba la tierra para sembrar el grano.

De pronto oí cómo resoplaba el suelo delante de mí y vi salir humo de la tierra y creí que el mundo se había incendiado. El suelo tembló durante diez minutos y parecía como si las aguas bajasen corriendo. Más tarde la tierra silbó y vi humo, y recordé que un ingeniero había hablado de que podría formarse un volcán, ya que habíamos estado sufriendo terremotos durante dieciocho días.

Vale la pena resaltar ese signo temprano que permite predecir la posibilidad de erupciones, que es la ocurrencia previa de movimientos telúricos, resultantes de la movilización subterránea de los magmas que buscan salir a la superficie.

En este caso, los síntomas comenzaron casi tres semanas antes.

¿Qué pasó después con ese volcán?

Imaginen por un momento el contexto de ese fenómeno único en la historia: corría el año 1943, cuando se contaba ya con medios suficientes para fotografiar, filmar, medir, registrar, etc., etc. El lugar fue inmediatamente la meca de los estudiosos de México, y por supuesto del vecino país norteamericano y del resto del mundo.

Por eso es que se cuenta con tanta información, tan detallada como para que se hayan llegado a identificar hasta etapas con nombre propio a lo largo de la historia entera de las erupciones.

Se considera que la actividad del volcán duró alrededor de 9 años y algunos días y horas, y que la lava recorrió unos 10 km desde el nuevo cráter.

Los geólogos que estudiaron los eventos a lo largo de esos nueve años, dividieron la actividad volcánica en tres periodos principales: Quitzocho, Sapichu y Taquí Ahuan.

En el primero, la actividad significó la primera construcción del cono, seguido de recurrentes flujos de lava y la expulsión intermitente de bombas y lápilli. En los primeros cuatro meses el crecimiento en altura del cono llegó a 200 m, y a 365 en los cuatro siguientes.

En ese tiempo se evacuó la población de Paricutín (junio de 1943) antes de que llegaran a sepultarla completamente las cenizas, y el poblado de Santa Ana Zirosto fue reubicado también.

El periodo Sapichu fue de muy corta duración, pero con actividad intensa, incluyendo derrames de lava y expulsión de cenizas y bombas de diferentes dimensiones.

El periodo Taquí Ahuan implicó una reactivación del cono principal que alcanzó los 457 m que hoy ostenta, y fue en él que se desalojó San Juan Parangaricutiro que resistió hasta el 10 de mayo de 1944, cuando sus habitantes caminaron 33 km a lo largo de más de 20 días, hasta el lugar del nuevo emplazamiento del que sería Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Este periodo se mantuvo con actividad intermitente hasta 1949, cuando se produjeron algunos años de calma, hasta la reactivación de enero de 1952.

La actividad final registrada fue el 4 de marzo de 1952.

Desde entonces sólo existen activas algunas fumarolas, al menos hasta la fecha.

Como un regalito final, les incluyo un video muy interesante que preparó la BBC al cumplirse 70 años del nacimiento del Paricutín, el 20 de febrero de 2012.

Bibliografía.

Branson, C.; Tarr, W.; Keller, W.1964. Elementos de Geología. Ed. Aguilar España. 653 pp.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de Imágenes Google.