Entradas con la etiqueta ‘Sismos’

En el Bicentenario: Listado de sismos en Argentina entre 1810 y 2010

Con motivo de la próxima conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, no hay modo de no subir un post de alguna manera histórico, y que contenga además un mapa que nos identifique.

Así pues la idea es realizar una enumeración de eventos ocurridos en los últimos doscientos años, y que tengan carácter geológico.

Como eso implica muchísimo material, el criterio de selección fue mencionar los fenómenos que llegaron a ser noticia y se han mantenido en la memoria colectiva por sus efectos catastróficos, es decir que estoy hablando en particular de los sismos, y entre ellos de los acontecidos entre 1810 y hoy, no antes porque éste es un post alusivo al bicentenario.

Aquí les presento un simple listado, pero cada uno de esos eventos tendrá seguramente su propio post detallado en el futuro.

Sismos históricos en Argentina. (Todos de magnitud medida o estimada superior a 5 Richter)

Santiago del Estero: 4 de julio de 1817:

Trancas, provincia de Tucumán: 19 de enero de 1826

Salta: 18 de octubre de 1844.

Mendoza: 20 de marzo de 1861: Fue uno de los más destructivos de la historia argentina.

San Salvador de Jujuy: 14 de enero de 1863.

Orán, en el norte de la provincia de Salta : 9 de octubre de 1871, y 6 de julio de 1874

Tierra del Fuego: 1 de febrero de 1879.

Cacheuta, Mendoza: 19 de agosto de 1880.

Salvador Mazza, Salta: 23 de septiembre de 1887:

Costa del Río de la Plata, incluyendo la ciudad de Buenos Aires: 5 de junio de 1888. Produjo leves daños, pero es digno de mención por no tratarse de zona sísmica.

Recreo, provincia de Catamarca : 21 de marzo de 1892

Noroeste de la provincia de San Juan: 27 de octubre de 1894. es el terremoto de mayor magnitud de todos los ocurridos en Argentina.

Pomán, provincia de Catamarca: 5 de febrero de 1898 .

Norte de Salta: 23 de marzo de 1899 .

Jagüé, La Rioja : 12 de abril de 1899 .

Gran Mendoza: 12 de agosto de 1903 .

Tafí del Valle en la provincia de Tucumán: 17 de noviembre de 1906

Tucumán: 11 de agosto de 1907 .

Ushuaia, Tierra del Fuego: 19 de noviembre de 1907 .

Metán, Rosario de la Frontera y poblaciones cercanas de la provincia de Salta: 5 de febrero de 1908.

Dean Funes, Cruz del Eje y Soto, provincia de Córdoba : 22 de septiembre de 1908.

La Poma, Salta: 1 de febrero de 1909.

San Miguel de Tucumán: 6 de noviembre de 1913 .

Mendoza: 27 de julio de 1917, y 17 de diciembre de 1920 .

Orán, Salta : 14 de octubre de 1925 .

Las Heras, y Gran Mendoza, Mendoza: 14 de abril de 1927 y 23 de mayo de 1929 .

Colonia Las Malvinas, San Rafael, provincia de Mendoza: 30 de mayo de 1929 .

San Carlos y Angastaco, Salta: 23 de septiembre de 1930 .

La Poma, provincia de Salta: 24 de diciembre de 1930 .

El Naranjo y El Sunchal, provincia de Tucumán: 3 de abril de 1931 .

Raco, Tapia y Tafí Viejo, provincia de Tucumán: 12 de febrero de 1933 .

Sampacho, en el sureste de la provincia de Córdoba: 11 de junio de 1934 .

San Francisco del Monte de Oro y General San Martín, provincia de San Luis : 22 de mayo de 1936 .

Barrancas, Mendoza: 23 de noviembre de 1936 .

Caucete y 25 de Mayo, provincia de San Juan: 3 de julio de 1941 .

Cañada Seca, San Rafael, Mendoza: 5 de junio de 1942 .

San Juan: 15 de enero de 1944. Este terremoto destruyó la ciudad y varios departamentos vecinos. Causó alrededor de 10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes.

San Juan: 19 de enero de 1944. Fuerte réplica del terremoto del 15 de enero.

Huerta Grande, Cosquín y La Falda, en la provincia de Córdoba : 16 de enero de 1947 .

Monte Caseros y Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes: 21 de enero de 1948 .

Anta, Salta: 25 de agosto de 1948 .

Oeste de la isla de Tierra del Fuego: 17 de diciembre de 1949 .

Estrecho de Magallanes : 30 de enero de 1950 .

Pocito, San Juan: 11 de junio de 1952 .

Villa Giardino, departamento Punilla, provincia de Córdoba : 28 de mayo de 1955 .

Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión, provincia de La Rioja : 24 de octubre de 1957

San Andrés, provincia de Salta: 12 de mayo de 1959 .

Belén, provincia de Catamarca : 21 de octubre de 1966 .

Tartagal, provincia de Salta: 30 de octubre de 1966 .

Media Agua, en la provincia de San Juan: 10 de noviembre de 1966 .

Uspallata, provincia de Mendoza : 25 de abril de 1967 .

Corzuela y Campo Largo, en la provincia de Chaco : 15 de octubre 1968 .

Cercanías del Volcán Socompa, Salta: 11 de junio de 1970 .

Sierra de Cochinoca, en el norte de Jujuy: 8 de junio de 1972 .

Mogna, provincia de San Juan: 26 de setiembre de 1972 .

Salta y Jujuy: 19 de noviembre de 1973 .

Los Toldos, Dpto. Santa Victoria, Jujuy: 1 de julio de 1974 .

Orán, provincia de Salta: 17 de agosto de 1974 .

Patquía y San Ramón en la provincia de La Rioja. y Valle Fértil en la de San Juan: 7 de junio de 1977 .

Ciudad de Caucete, provincia de San Juan: 23 de noviembre de 1977 y su réplica del 6 de diciembre de 1977 .

Albardón, provincia de San Juan: 17 de enero de 1978 .

Burruyacó y Villa Benjamín Aráoz, provincia de Tucumán: 9 de mayo de 1981 .

Gran Mendoza, con epicentro en Barrancas: 26 de enero de 1985 .

Sierra de Ambato, provincia de Catamarca: 24 de junio de 1989 .

Timbo Viejo y Los Nogales, provincia de Tucumán: 29 de febrero de 1992

San Juan y Mendoza: 8 de junio de 1993 y 30 de octubre 1993

San Francisco, provincia de Jujuy: 16 de diciembre de 1993. .

Sierra de Guasayán, Sgo del Estero: 17 de junio de 1997 .

Sierra de Mazán, provincia de La Rioja : 28 de mayo de 2002 .

Islas Orcadas del Sur: 4 de Agosto de 2003 con generación de un tsunami.

Sierra de Ambato en el sur de Catamarca: 7 de septiembre de 2004 .

Barrancas, dpto. Maipú, Mendoza: 5 de agosto de 2006 .

Salta: 27 de febrero de 2010.

Recuerden que cada uno de estos eventos tiene características, historia, anécdotas, estadísticas, causas y consecuencias que les son propias.

De a poco, iremos charlando de todos ellos.

Y también hablaremos de otras catástrofes (geológicas, claro, no políticas ni económicas), porque sin duda las hemos padecido más de una vez.

La foto que ilustra el post es de un mapa distribuido por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Los escotes que causan terremotos (y otras mentiras «piadosas» de las religiones)

Este post inaugura una nueva categoría, emparentada con dos ya existentes, pero diferente de ambas.

Este post inaugura una nueva categoría, emparentada con dos ya existentes, pero diferente de ambas.

En efecto, en Geología y Mitos Populares reúno material que tiene un origen incierto pero es o fue pensamiento dominante en algunas culturas del presente y del pasado (como la leyenda del Señor de los temblores).

En Geología y Mitología, están las explicaciones geológicas de algunas creencias que tuvieron peso históricamente y que implicaban una estructura sistematizada y orgánica en pueblos de importante legado cultural (por ejemplo el Vellocino de oro).

Esta etiqueta que inicio hoy, implica en cambio la relación entre la ciencia geológica y las religiones aún vigentes en el mundo.

Por supuesto en su gran mayoría son anécdotas históricas que hoy sólo nos hacen sonreír… aunque no siempre sea ése el caso, como verán en este mismo post.

Y paso a relatar un par de ejemplos muy similares entre sí:

El día 28 de octubre de 1746, a las diez y media de la noche, un terremoto de gran magnitud y su consecuente tsunami, destruyeron tanto la ciudad de Lima como el puerto de El Callao.

La duración del sismo fue de tres o cuatro minutos, contados en el rudimentario modo que era habitual en la época, es decir, el tiempo aproximado que se demoraba en rezar tres credos.

Según las crónicas de ese tiempo, el maremoto se produjo una media hora más tarde.

La Iglesia Católica salió entonces a la palestra a explicar que la catástrofe se debía a la impiedad de los limeños, y éstos, ni lerdos ni perezosos se arrepintieron rápidamente de sus pecados y se volcaron masivamente a las iglesias y procesiones apresuradamente convocadas.

Las cuatro causas que invocó la Iglesia en su momento para explicar la génesis del sismo fueron:

1. la injusticia con los pobres;

2. la codicia y la usura;

3. la lujuria;

4. la vanidad de las mujeres con sus escandalosos vestidos.

Lo más gracioso del caso es que lo único que la autoridad eclesiástica atacó de modo efectivo, fue precisamente lo más inocente, es decir el cuarto punto.

Y así fue que tres meses más tarde, cuando ya la vida volvía a su ritmo normal, el Cabildo Eclesiástico dispuso que todas las mujeres usasen prendas de vestir que las cubrieran hasta los pies, y con mangas que debían llegar hasta las muñecas.

Una muestra de lo «altamente impúdicos» que eran los trajes en la época de la Colonia puede observarse en la foto que ilustra el post, y que fue tomada en una de las añoradas Misiones Viandantes, en una sala del Museo Histórico Provincial de Santa Fe Brigadier Estanislao López.

Ahora bien, como ya les adelanté, hoy en otras religiones, el tiempo parece haberse detenido, y para demostrarlo, tenemos la reacción de la alta jerarquía religiosa iraní, personificada en el Hojatoleslam Kazem Sedighi, quien según la prensa de ese país aseguró en este mes de abril de 2010, que:

«Many women who do not dress modestly … lead young men astray, corrupt their chastity and spread adultery in society, which (consequently) increases earthquakes,» [Muchas mujeres que no se visten con modestia…. hacen que los hombres jóvenes se descarríen, corrompen su castidad y diseminan el adulterio en la sociedad, lo cual (consecuentemente) aumenta los terremotos»]

Esto sería divertido si no fuera además de absurdo, perverso. Porque vean ustedes cómo los hombres son «conducidos al pecado» por las mujeres ¿Qué pasa con ellos, no tienen libre albedrío? ¿No pueden elegir por sí mismos cometer o no los adulterios?

Bueno, pero dejando esta protesta debidamente asentada, volvamos a lo nuestro: la Geología en su relación con las religiones.

Y hay aquí una interesante consecuencia, que perdura sutilmente en nuestros días, aun en países que han dejado atrás el discurso religioso fundamentalista.

¿Cuál es esa secuela?

Pues la han visto en este mismo blog, donde en algunos comentarios se ha pretendido «responsabilizar» a los experimentos humanos de las grandes manifestaciones de la dinámica terrestre.

Todavía, de manera muy subliminal se sigue pensando en un universo regido por acciones humanas y reacciones, si no ya de los dioses, en todo caso de una Naturaleza vengativa y violenta, que responde con furia a los mínimos cambios que el hombre puede introducir en sistemas de una magnitud y una complejidad tal que lo pondrían en su muy modestísimo sitio, si no siguiera creyéndose el centro de la creación.

Algo de la información original relativa a la reacción eclesiástica la he tomado de la publicación:

Scarlett O’Phelan Godoy. 2007 La moda francesa y el terremoto de Lima de 1746

Bulletin de l’ institut Franςais d’ etudes Andines / 2007, 36 (1): 19-38 IFEA

Espero que este post les haya parecido tan interesante como entretenido me resultó a mí redactarlo, una vez más a instancias de Dayana, que me tiró la primera punta de la información histórica.

Un abrazo, y nos vemos el miércoles. Graciela.

SI ESTE POST LES HA GUSTADO COMO PARA LLEVARLO A SU BLOG O A LA RED SOCIAL, POR FAVOR, MENCIONEN LA FUENTE, PORQUE TODO ESTÁ PROTEGIDO CON IBSN 04-10-1952-01.

Un sismo en la literatura

…

…

La niña vio sorprendida que la piedrecita rodaba como por voluntad propia, y que las que formaban su pequeña pirámide se sacudían y volvían al suelo. Sólo entonces se dio cuenta de que también ella se sacudía, pero todavía experimentaba más sorpresa que aprensión. Echó una mirada en derredor tratando de comprender por qué su universo se había alterado de manera incomprensible. Se suponía que la tierra no debía moverse.

El riachuelo que momentos antes corría suavemente, se había vuelto turbulento, con olas agitadas que salpicaban las orillas, mientras el lecho se alzaba contra la corriente, sacando lodo del fondo…

Lo que acaban de leer es la magistral descripción de un sismo que realizó Jean S Auel en El clan del oso cavernario, Capítulo 1 página 11.

La foto que ilustra el post me fue gentilmente enviada por Paulino Barrientos, uno de los lectores del blog que es profesor de Geografía y ha documentado minuciosamente el reciente sismo de Chile.

¿Por qué ahora hay sismos en México?

Una vez más los acontecimientos geológicos se adelantan a mis prometidos posts sobre Tectónica Global, que los harían más comprensibles para el público en general.

Una vez más los acontecimientos geológicos se adelantan a mis prometidos posts sobre Tectónica Global, que los harían más comprensibles para el público en general.

Así es que no tengo más remedio que hacer lo mismo que otras veces, es decir tratar de explicarlos con el mínimo de referencias a temas que todavía no he tenido la oportunidad de presentar.

En este caso, ha sucedido en el norte de Méjico, más específicamente en Baja California, y ha tenido una magnitud promedio de alrededor de 7 grados Richter, lo cual es bastante respetable, y ha significado daños materiales y personales.

¿El origen es igual al terremoto de Chile?

Sí y no, porque aunque es también de origen tectónico, este terremoto es diferente en algunos detalles del registrado recientemente en Chile.

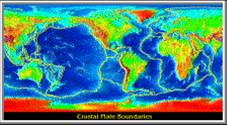

Ahora debo aclarar que las placas contactan entre sí de tres maneras diferentes: convergen, divergen o se desplazan lateralmente.

En Chile, se trataba de placas convergentes, aquí en cambio las placas Pacífica y Americana se alejan entre sí, pero localmente, hay una porción menor que se desplaza lateralmente en lo que los geólogos llamamos un límite transformante (tema que explicaré en otros posts) y que ha generado grandes sistemas de fallas de rumbo, de las que la más conocida es la de San Andrés.

¿Se relaciona esto con los otros eventos sísmicos que venimos observando?

Sí, pero más que con el de Chile, con el de Haití, porque la placa afectada está adyacente por el norte a la placa de Cocos que se movió en ese momento.

Oportunamente ya les adelanté que cabía esperar que se acomodaran esas placas, y que podían esperarse movimientos como éste, en todas las zonas próximas a las placas entonces movilizadas.

¿Hubo otras señales previas?

Pues sí, y también lo señalé cuando el terremoto de Chile.

Recuerden que les dije que la placa Pacífica se estaba convulsionando ya con manifestaciones en Asia. Claro que la gran magnitud del de Chile, desvió la atención de las otras zonas, pero insisto no nos puede sorprender, y los remito a mis dos posts al respecto.

¿Y entonces viene el gran terremoto de San Andrés?

Seguramente la zona estará temblando bastante porque debe reajustar su posición, pero como siempre, una vez roto el silencio sísmico, probablemente lo que viene no sea tan devastador como algunos quieren predecir.

El mapa que les presento, es del Servicio Geológico de Estados Unidos, y pueden ver que están ocurriendo todo el tiempo muchísimos sismos en el planeta, la mayoría de los cuales pasan desapercibidos, por su escasa magnitud, pero lo que ahora llama la atención es la localización de los más grandes.

En estas últimas horas, los bordes Pacíficos parecen los que más se están acomodando, y tendrían las mayores probabilidades de ocurrencia.

Pero como siempre les digo, el primer disparo es el peor, después queda menos energía almacenada.

Aunque como también he dicho en numerosas respuestas a los comentarios de los lectores, esto es válido para la zona involucrada directamente, los acomodamientos posteriores de las placas irán liberando energía en zonas aledañas en las que los primeros impactos pueden ser relativamente severos.

¿Y entonces qué hacer?

Esto también lo he dicho antes: la falla de San Andrés es la más estudiada del mundo y se puede confiar en que los geólogos que están allí haciendo su seguimiento puedan advertir de cualquier cambio alarmante. Igualmente, creo que el golpe ya fue en Baja California , lo cual «tranquilizaría» un tiempo al monstruo en acecho.

¿Y tsunamis?

Es una placa oceánica, y pueden ocurrir, de hecho hay registros de ellos en el pasado, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos es confiable, y tienen la tecnología necesaria para alertar a la población si fuera necesario.

¿Y en Chile, qué sigue?

Como ya dije más arriba, se trata de otras placas, y de otras formas de contacto entre ellas, pero en Chile todavía Nazca y Sudamericana están agitadas, porque no han terminado de encontrar su posición de reposo, al menos temporario.

Bueno, es todo por hoy,con este post escrito a la carrera. Un beso Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

10 preguntas frecuentes sobre terremotos, y sus respuestas

Dados los acontecimientos que han conmocionado a la opinión pública en estos días, voy a romper el esquema habitual del blog, y pese a ser viernes, el presente post tendrá un enfoque menos festivo que lo acostumbrado para esta parte de la semana.

Dados los acontecimientos que han conmocionado a la opinión pública en estos días, voy a romper el esquema habitual del blog, y pese a ser viernes, el presente post tendrá un enfoque menos festivo que lo acostumbrado para esta parte de la semana.

Con motivo de los recientes terremotos de Haití y de Chile, me llegaron muchas preguntas por distintos medios. Algunas fueron comentarios en los respectivos posts, y allí las respondí, pero las traigo a colación porque no todos los lectores necesariamente leen los mencionados comentarios.

Otras vinieron por mail, por teléfono, en charlas de café, o fueron formuladas por familiares y alumnos.

Algunas inclusive fueron de medios periodísticos, con lo que de paso me doy importancia, contándoles que fui consultada sobre el tema. Ahora sólo me falta almorzar con Mirtha Legrand y puedo morir en paz.

De entre todas esas preguntas, he seleccionado las que más se repitieron para dar forma a este post.

No las ordeno por importancia, ni según una secuencia lógica, sino según la cantidad de veces que me las formularon.

1.¿Tiene algo que ver HAARP?

HAARP es el nombre que surge de la sigla de High Frequency Active Auroral Research Program, es decir: Programa Activo de Investigación de la Aurora por Alta Frecuencia, y la respuesta es NO, por las siguientes razones:

Primero, porque se ocupa de una geosfera diferente a la que ha generado el terremoto. Éste involucra a la litosfera, mientras que HAARP se lleva a cabo en la atmósfera.

Segundo, la energía involucrada en el sismo es miles de veces superior a la que el hombre puede generar artificalmente.

Tercero, los «motores» que producen los fenómenos endógenos (terremotos incluidos) y los exógenos (clima y relacionados con él) son diferentes, aunque a la larga ambos tipos de procesos puedan llegar a modificarse mutuamente. Esto lo expliqué en un par de posts, bajo la etiqueta Geología para principiantes.

Cuarto, terremotos que han dejado pruebas de su enorme intensidad, ocurrieron desde mucho antes de que la técnica evolucionara hasta su estado de intervención actual sobre los ambientes naturales.

La teoría conspirativa es tentadora pero no tiene fundamento científico.

2. ¿Después del reciente terremoto en Chile, podría nuevamente generarse un tsunami?

Si leen con atención el post sobre el terremoto de Chile verán que eso es más que esperable, porque la placa de Nazca que provocó el terremoto es precisamente una placa oceánica. Sobre tsunamis, tengo ya en preparación un post.

3. ¿Cómo se detecta el comienzo de un tsunami?

El tsunami, a diferencia del terremoto, comienza a insinuarse entre 5 minutos y hasta cerca de una hora antes. Es clave atender a las señales del mar. Cambios inesperados en su nivel, deben ser tomados seriamente en cuenta.

4. ¿Se verá afectada la zona del Pacífico Centroamericano de alguna manera?

Ya comenté en el post sobre el sismo de Haití, que la placa que se movió entonces fue la Caribe. Dicha placa contacta a la de Cocos, y esta última incluye la costa pacífica centroamericana. Puede haber más acomodamientos por muchos meses, pero como también dije en los posts, los sucesivos movimientos que cabe esperar ya no serían tan severos, porque gran parte de la energía acumulada ya se liberó, con los efectos que lamentamos.

5. ¿Por qué empezaron a moverse las placas en la zona de Haití?

De hecho, las placas están moviéndose casi insensiblemente, pero de modo continuo. Cada tanto ocurre que los contactos entre ellas se traban, y la energía no se libera en ese movimiento lento pero permanente que nunca se hace notar. Entonces es cuando comienzan a acumularse tensiones y la energía se almacena de manera que su repentina liberación se expresa como un sismo.

6. ¿Qué posibilidades hay de que se registren sismos en otras regiones?

Como también dije en los correspondientes posts, las placas se seguirán acomodando hasta alcanzar un nuevo equilibrio dinámico, pero en las regiones que ya padecieron terremoto, las réplicas serán de menor magnitud, porque ya parte de la energía se disipó. En placas aledañas, el primer movimento puede ser severo.

7. ¿Influyó el Cambio Climático Global?

El propio tema del Cambio está lejos de tener un consenso absoluto entre los científicos (eso también será tema de futuros posts), pero cualquiera sea la postura que se adopte al respecto, en ningún caso se puede relacionar con las causas de terremotos, por las razones que ya expuse en la primera respuesta.

8. ¿Por qué hubo más muertes en Haití, si era un terremoto de menor magnitud?

Por la falta de estructuras adecuadas, y la precariedad en las condiciones generales de la población, menos preparada para enfrentar esta clase de crisis. Es lo que se designa como vulnerabilidad.

9. ¿Cuál es el lugar más seguro en un terremoto?

Estoy tentada de contestar «en otro continente», pero sé que no es la respuesta que esperan. Tampoco aconsejo confiar en la eficacia de los rezos al Señor de los temblores.

Los mejores espacios son los abiertos, sin estructuras altas ni árboles alrededor que puedan desplomarse.

De estar en un lugar cerrado, junto (no necesariamente abajo) a un mueble grande, pesado y tan robusto como sea posible. Hoy se habla del Triángulo de la vida, que es el espacio teórico que se formaría junto a esos muebles, generando un refugio relativamente seguro. Esto es bastante aleatorio, no da protección absoluta. La única recomendación posible es tratar de no entrar en pánico, y no sumarse a estampidas que son tanto o más peligrosas que el sismo mismo. Recuerden que la duración del sismo es del orden de segundos a unos pocos minutos. Si se permanece calmo en ese tiempo, las largas horas posteriores ofrecen mejores oportunidades.

Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero puede ayudar una cierta dosis de fatalismo. En el fondo, casi todo es aleatorio en esa situación. Pasado el movimiento se puede hacer la diferencia si no se ha matado uno mismo, tirándose por las escaleras, por ejemplo, o metiéndose entre cientos de personas enloquecidas que quieren salir por una puerta de 70 cm al mismo tiempo.

10. ¿Se puede predecir un terremoto?

Se está trabajando sobre eso, con resultados muy interesantes, que los sorprenderían, pero el tema es muy extenso y por eso está en un post aparte.

Lo que sí se hace ya de manera casi rutinaria es definir los grados de riesgo de cada zona, para decidir sus posibles usos. Lamentablemente no siempre los planificadores territoriales toman en cuenta esos estudios.

La yapa. ¿Es verdad que el terremoto puede haber corrido el eje de la Tierra?

Sí, sin dudas. Es un tema largo y también tiene su post propio, pero les resumo de esta forma:

Aparte de los movimientos de traslación y rotación, la tierra ostenta por lo menos 4 más, uno de los cuales es el Movimiento de Chandler, que cambia la posición del eje de rotación dentro de un entorno no mayor a una veintena de metros, y que se debe precisamente a la movilización de masas sobre la superficie terrestre, afectando su campo gravitacional. Esas masas móviles son justamente las placas que se han estado agitando y han corrido el eje de su lugar anterior.

Para que lo entiendan, traten de recordar los antiguos trompos (o pregunten a sus padres) a los que cuando giraban torcidos, se les pegaba en la superficie trocitos de masilla en lugares estratégicos para «enderezar» su eje de giro, según dónde se le agregara el peso.

La Tierra es como ese trompo y los pedacitos de masilla en la superficie son las placas que al correrse de lugar «tironean el eje hacia uno u otro lado»

Algo así ya pasó cuando el tsunami de Indonesia, y también habrá post sobre eso.

Éste ha sido un post extenso, pero creo que les habrá resultado de interés.

Un abrazo. Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.