Archivo de la categoría ‘Glosario geológico’

¿Sismo o seísmo?

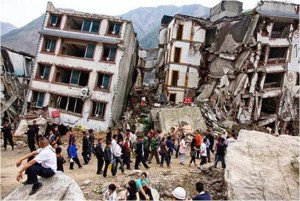

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

¿ Sismo y seísmo son o no sinónimos?

Pues sí, lo son, y ambos figuran en el diccionario de la Real Academia Española, como sinónimos también de terremoto. Y en el lenguaje técnico y científico tienen el mismo rango, sin diferencia alguna.

¿Por qué algunos asumen que hay diferencias en intensidades y/o magnitudes entre los eventos que designan como sismo o seísmo según el caso?

Simplemente porque toman como válida la percepción popular- sin fundamente alguno- que asigna de manera caprichosa y subjetiva, determinadas «gradaciones» a los eventos que padece.

Y según algunas fuentes, es también una estrategia de las compañías de seguros, que a la hora de pagar daños por terremotos, tratan de evitar dichos pagos, señalando que se trataba de un seísmo y no de un sismo, si lo que rezaba en la póliza era esta última palabra, y viceversa.

¿Cuál de las palabras es correcta en castellano?

Como ya dije más arriba, ambas son perfectamente intercambiables. La palabra seísmo, más próxima a la etimología original, que es el término griego seismo (σεισμός) pasó por el francés a séisme, y de allí al español como seísmo, y al inglés como seism. La mayor antigüedad de las lenguas europeas no incluyó más deformaciones, de allí que en España sea más común el uso de seísmo que el de sismo.

En cambio, el viaje del término hacia América, significó una nueva mutación, razón por la cual en el nuevo continente hispanoparlante la palabra más habitual es sismo, por sobre seísmo.

Pero en definitiva, ningún término es el más correcto. Si lo analizamos bien, sólo se trata de matices regionales que privilegian uno u otro término, en función de la historia de su propio lenguaje.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, pero si lo visitan, sepan que la explicación que allí se lee es muy precaria y el esquema engañoso. No lo tomen como una verdad científica exacta.

Glosario geológico: ¿La margen o el margen del río?

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

En efecto, muchas veces los alumnos de Geología se equivocan con la terminología correcta para designar las diversas partes de un río, puesto que se trata de un tema abordado por la Geografía, y que en los textos iniciales de Geología, brilla por su ausencia.

Pero ya que lo prometí en el título, comenzaré por el aspecto lingüístico, y luego explicitaré otros más.

¿Cómo se dice de manera correcta: el o la margen del río?

La palabra margen en la actualidad puede usarse tanto en género masculino como femenino, según el significado que se le quiera atribuir.

Para referirse a un espacio libre en los bordes de una página escrita; o bien cuando se refiere a un espacio u ocasión; o a una cantidad que se asume como diferencia, el término es indiscutiblemente masculino.

Así, se hablará de algo anotado «en el margen de la hoja», o «del margen de error».

Pero, cuando se trata del borde u orilla de un río, se prefiere el uso femenino, «la margen del Paraná», por ejemplo; aun cuando usarlo en masculino no es tampoco considerado un error.

O sea que hay «un margen» de tolerancia en el uso de la palabra.

¿Cuál es la forma de decidir cuál es la margen derecha y cuál la izquierda?

Muchas veces se plantea la duda, porque si uno mira hacia la parte alta del curso la izquierda es una orilla; pero si se da vuelta y mira aguas abajo, la margen izquierda es la otra.

Para evitar confusiones, la convención dice que se debe definir orilla o margen izquierda, a la que queda de ese lado cuando se mira hacia la desembocadura.

Una nemotecnia muy lógica y sencilla es pensar que uno «acompaña» al río en su camino, (es decir se desplaza como lo hace el agua) y en esa posición definir las márgenes izquierda y derecha.

¿Qué otras partes del río debemos aprender a denominar correctamente?

Lo primero que voy a señalar es que la nomenclatura fluvial es amplísima y profusa, imposible de agotar en un solo post, pero ahora me referiré a las partes de la corriente en un perfil transversal no encajonado, vale decir, donde la topografía permite las variaciones a las que me voy a referir hoy.

Y en esa situación, los términos que debemos conocer son, mínimamente:

- Canal de estiaje.

- Lecho mayor

- Talweg

- Paleocauces

- Planicie de inundación

- Terrazas fluviales.

Y en sucesivos posts iremos conociendo mucho más sobre las cuencas fluviales y sus características.

¿Qué es el canal de estiaje?

El canal de estiaje también conocido como lecho menor es la parte del cauce que a lo largo de todo el año se encuentra bajo el agua. Es decir que se trata de la parte del cauce que nunca se seca.

El nombre procede de la palabra estío, que quiere decir verano, porque en el régimen Mediterráneo, propio de las partes de Europa donde el término fue acuñado, es precisamente ésa la temporada sin lluvias, a la inversa de lo que ocurre en nuestro país sudamericano.

¿Qué es el lecho mayor?

Es la parte del canal natural por el que fluye el río durante los períodos de lluvia, cuando se generan las crecidas.

Tanto éste como el canal de estiaje tienen configuraciones dinámicas, porque las temporadas lluviosas o secas no se replican de manera idéntica siempre. Es decir que a veces no se ocupará por el agua todo el lecho mayor, y a la inversa, sucede también que el canal de estiaje estará a veces algo excedido aun en las estaciones secas.

Estos cambios acompañan los ciclos naturales de cada lugar y cada cuenca.

¿Qué es el talweg?

Pese a que muchos autores usan este término como sinónimo del canal de estiaje, ya definido, ese significado es incorrecto.

En efecto, mientras que el canal de estiaje es una franja, el talweg, talueg o talveg, como también se lo denomina regionalmente, es una línea que une los puntos de mayor profundidad en el lecho.

La palabra deriva de dos vocablos alemanes: Tal (valle) y Weg (vía o camino), que juntos indican «el camino del valle», señalando que de escurrir solamente un hilillo de agua, Ése será su camino preferente.

¿Qué son los paleocauces?

Se trata de canales abandonados por diversas razones que veremos en detalle en otra oportunidad, pero que se pueden enumerar como: cambios climáticos, cambios estructurales, cambios erosivos, rectificaciones de antiguos meandros, etc.,

Por cualquiera de esas razones, o por una convergencia de varias de ellas, es corriente que se definan nuevos trazados para el agua que fluye en una topografía dada, y que, consecuentemente, otros cauces resulten inactivos.

Esos canales antiguos (como indica el prefijo paleo) que han dejado de ser funcionales en intervalos dados, pueden sin embargo reactivarse a lo largo de la historia geológica de una región dada.

No tomar esto en consideración puede tener consecuencias catastróficas,

¿Qué es la planicie de inundación?

La planicie de inundación es un área muy amplia, en la que canales sinuosos, a lo largo de sus divagaciones, han ido dejando los rastros de la erosión y de la sedimentación fluviales.

Exceden con mucho al lecho mayor y son lo bastante engañosas como para invitar a su urbanización, porque a veces, por largos períodos se mantienen libres de las avenidas de agua. Pero su sola presencia y topografía deberían alertar respecto a la siempre latente amenaza de inundación de toda el área, cuando ocurren precipitaciones excepcionales.

Un postulado básico es que la llanura de inundación forma parte integrante del sistema fluvial, y sus límites suelen ser las terrazas adyacentes.

¿Qué son las terrazas fluviales?

Una definición sencilla es que ellas son los verdaderos límites de un río en un momento dado de su evolución, porque en el paisaje representan alturas topográficas con cotas claramente distintas a las de la planicie de inundación.

Pero el tema de las terrazas y su generación y evolución es demasiado extenso para esta primera aproximación, de manera que será tema de otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

¿Es lo mismo erosividad que erodibilidad o que erosionabilidad?

Estas tres palabras se utilizan muchas veces de manera equivocada, cosa que hasta algunos colegas hacen, por lo cual me parece importante hacer las aclaraciones del caso.

La razón por la cual suelen confundirse los términos es que está¡n estrechamente relacionados, puesto que la erosionabilidad es resultante de la combinación e interacción de la erosividad y la erodibilidad. Pero vayamos por partes.

Y no estaría de más que como introducción, recordaran también los posts en los que les he ido presentando algunos conceptos relativos a la erosión.

¿Qué es la erosividad?

La erosividad es la capacidad potencial del agente en estudio (sea el agua en cualquiera de sus formas, el viento o los seres vivos) para provocar erosión. Fundamentalmente la erosividad depende de las características físicas del agente involucrado, (tipo de agente, densidad, viscosidad, duración de su actividad, etc) y de todos los factores que condicionan su movimiento, tales como velocidad y duración del flujo, sea de agua, aire, hielo, etc.

En definitiva, la erosividad está referida a la capacidad para erosionar que exhibe cada agente actuante, ya sea por impacto si se tratara de lluvia; por arrastre en el caso del viento y cursos de agua o hielo; o por acciones biológicas.

¿Qué es la erodibilidad?

La erodibilidad, en cambio no se refiere al agente activo sino a los materiales que pasivamente están sometidos a la acción erosiva.

Se refiere a la susceptibilidad del terreno a la erosión, es decir que de alguna manera es la función inversa de la resistencia de los materiales. Los factores que afectan la erodibilidad se reúnen básicamente en tres grupos:

- condiciones resultantes de las características físicas y químicas de los sedimentos, rocas y suelos involucrados,

- condiciones relativas al grado de exposición, tales como la cobertura vegetal, la orientación topográfica, la posición en el relieve, etc., y

- condiciones generadas por la intervención humana y de otros agentes vivos.

Es obvio que todos estos factores se interrelacionan generando una trama muy compleja que define una erodibilidad altamente variable, aun dentro de espacios relativamente reducidos, lo que se manifiesta muchas veces en paisajes diferencialmente esculpidos por la erosión.

¿Qué es la erosionabilidad?

La erosionabilidad es la resultante de las dos características antes definidas. En resumen, un área tendrá una erosionabilidad dada, en función de cuán erosivo sea cada uno de los agentes actuantes y cuánta sea la erodibilidad de los materiales sobre los cuales éstos impacten.

Como hay variabilidad en todos los aspectos mencionados, puede ocurrir que un material sea altamente erodible por agua, pero no por viento; que un espacio físico sea altamente erodible, pero los agentes actuantes no sean de alta erosividad, con lo cual la erosionabilidad es baja; y todas las restantes combinaciones posibles.

Como conclusión, es importante analizar cada situación como lo que es: un sistema complejo, y por lo tanto un caso único, cuyos resultados no pueden extrapolarse alegremente a otras situaciones.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de canyonland en USA.

¿Recuperación y remediación significan lo mismo?

En la presente semana se ha hablado mucho de un proyecto de «remediación» de la Mina Schlagintwait, fuera de producción desde 1990, situada en la zona de Los Gigantes.

La propuesta es trasladar allí, como parte de un supuesto relleno inerte, las aproximadamente 57 millones de toneladas de residuos de la planta Dioxitec, (que procesaba uranio) ubicada en el Barrio de Alta Córdoba.

Ahora bien, todos parecen hablar muy livianamente de un proyecto en el que la precisión, la exactitud y el análisis concienzudo e integral, no podrían ser más necesarios.

Y esto es un tópico tan sustancioso y extenso que sería imposible agotarlo en un solo post. Por eso, es que decidí empezar hoy (y adelantándome a mi cronograma habitual) por unas pocas definiciones generales, y sobre todo clarificar el verdadero alcance técnico y científico de las palabras que se están empleando alegremente, como si significaran lo mismo.

¿Cómo ha evolucionado la mirada social y técnica respecto a las etapas finales de la producción en una mina?

Mientras que la explotación de minerales comenzó en los albores de la historia humana, hace miles de años, las actividades de remediación no tienen mucho más de un siglo.

Dichas actividades surgen de la mano de la comprensión de que la calidad de vida del hombre está indisolublemente ligada a ecosistemas sanos.

Más allá de los esfuerzos relativamente recientes por conseguir una explotación minera con impacto tolerable, es real que esa actividad tiene efectos no deseados sobre el ambiente, tanto a nivel microbiano como del paisaje, y por ello surgen pues, todas las estrategias para recuperar y remediar los espacios afectados.

¿Hay presupuestos básicos a considerar antes de un proyecto como el que se plantea, relativo a los residuos de Dioxitec?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que son las leyes naturales las que gobiernan el funcionamiento de los ecosistemas, más allá de las opiniones humanas al respecto. La deducción inmediata es que el relevamiento y análisis concienzudo de esos ecosistemas y las leyes que los rigen, es requisito previo de toda intervención.

Por eso no parece irrelevante un breve repaso de algunos de los principios de la Ecología, pero entendiendo la Ecología como una ciencia, y no como un mero espacio de opinión abierto a miles de legos, tan bien intencionados como escasamente informados.

¿Cuáles son los principios básicos que no pueden ignorarse?

- Cada elemento en un ecosistema afecta indefectiblemente a los demás, sea de manera directa o indirecta. El post sobre sistemas sería una lectura útil en este punto.

- Los ecosistemas se componen de tres grandes grupos de integrantes: a) los del ambiente físico, que incluyen agua, suelo, aire, energía, etc., b) los seres vivos, desde lo microscópico como las bacterias, por ejemplo, hasta los árboles y toda clase de animales, incluido el hombre; y c) las interacciones que operan entre los componentes de los otros dos grupos.

- En casi todos los ecosistemas existen uno o más factores que limitan su funcionamiento. Puede ser la calidad del agua, o la excesiva polución, por mencionar algunos.

- Más allá de los factores limitantes, un ecosistema tiene de por sí un límite en su capacidad de funcionamiento. Así, para explicarlo mejor, si en un valle caben 25.000 árboles, por excelentes que sean las condiciones de todos los componentes, colocar 50.000 destruye el equilibrio.

- La población de un ecosistema, humana o no, es esencialmente dinámica y mutante, y es vital reconocer la fragilidad de su equilibrio.

¿Dónde, cómo y cuándo debería aplicarse aquí la Evaluación de Impacto Ambiental?

La E.I.A. se impone en el sitio al que deben llevarse los desechos de Dioxitec. Eso ni se discute. Pero… hay además otro aspecto que si bien no puede evaluarse con una E.I.A., porque ella por definición implica la eventual intervención en un medio definido, requeriría un monitoreo equiparable de alguna manera.

Ese aspecto se refiere al simple traslado en sí de los materiales en cuestión. El paso de esa clase de materiales- con todo lo que implican en el imaginario popular- por determinados pueblos y ciudades, ¿cómo afectaría a los pobladores involucrados?

El grado de afectación de esas comunidades debe necesariamente entrar en la ecuación. ¿Habrá resistencias activas o pasivas? ¿Habrá menoscabo en la utilización turística de rutas por las que atraviese ese material? ¿Habrá utilización política de los posibles rechazos sociales?

Esos temas no son de mi competencia porque lo mío es la Geología, pero el conocimiento sobre E.I.A. me lleva a advertir que el subsistema social merece ser estudiado antes de tomar cualquier decisión.

¿Qué se entiende por recuperación?

La recuperación es la devolución de un ambiente a un estado similar al existente antes de la intervención que lo modificó. Un terreno idealmente recuperado es aquél que alcanza la misma calidad que tuvo inicialmente.

Y digo idealmente, porque en los hechos, la recuperación absoluta es imposible, ya que las modificaciones una vez introducidas, alteran el comportamiento de todo el sistema, y hay partes de él que exceden la capacidad de acción del hombre, aunque sea con la intención de revertir los cambios que él mismo produjo.

Por eso a veces es más inteligente crear ecosistemas alternativos, que resulten más sanos que los de la situación que se intenta mejorar, pero que no son necesariamente semejantes al punto de partida previo a la obra.

¿Qué se entiende por remediación?

La remediación es probablemente un supuesto más realista que la recuperación, ya que aceptando lo que dije más arriba, sólo busca un estado apropiado para un nuevo uso de la tierra, generando ecosistemas más equilibrados en la nueva situación, resultante de la actividad previa que creó el impacto.

Por lo general implica maniobras de saneamiento químico, y no exclusivamente un relleno físico. Pero eso ya será motivo de otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta publicación.

¿Existen las estalactitas de hielo?

En cierta oportunidad escuché en un noticiero al periodista refiriéndose a las bajísimas temperaturas reinantes, y mencionando que en una fuente se veían «estalactitas de hielo», lo que me inspiró para este post.

En cierta oportunidad escuché en un noticiero al periodista refiriéndose a las bajísimas temperaturas reinantes, y mencionando que en una fuente se veían «estalactitas de hielo», lo que me inspiró para este post.

¿Qué son las estalactitas?

Las estalactitas son espeleotemas, es decir, formas sedimentarias de depositación que ocurren esencialmente en las cavernas, y ya las he explicado en profundidad en el post que he linkeado más arriba.

¿Se puede aplicar el término a las estructuras cónicas y colgantes de hielo?

Decididamente no, porque las estalactitas están formadas por sales, que pueden variar en su composición, pero en última instancia son estructuras minerales, mientras que el hielo solamente es agua congelada, a lo sumo con un mínimo de contaminantes, pero no fundamentalmente pétreas.

Por otra parte, las estructuras que se ven en la foto son de rápida formación, ocurren casi siempre a cielo abierto y son efímeras, ya que se funden en cuanto hay cambios térmicos positivos.

Ninguna de estas condiciones son compartidas por las verdaderas estalactitas, que además resultan de un proceso químico denominado precipitación, y no de un simple cambio de estado por pérdida de calor.

Ergo, el término estalactita está mal aplicado, cuando de hielo se trata, aunque se escuche muchas veces, y el uso pretenda consagrarlo.

Es aceptable solamente en un texto literario, y como licencia poética, o en sentido figurado, pero nunca en escritos técnicos o científicos.

¿Cuál es el nombre correcto para esas estructuras heladas?

La denominación específica para los conos de hielo que cuelgan en tejados, techos de cavernas glaciarias, ramas o estatuas, y que se producen por el simple congelamiento del agua que gotea en cualquiera de esas situaciones es «carámbano».

Esta palabra se deriva del término latino calamælus, que significa pequeña caña, y alude a la forma alargada de la estructura.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.