Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Clima: nociones sobre circulación atmosférica global. Parte 1

Este tema es de por sí complejo y extenso, de modo que empiezo por presentarles una síntesis apretada y sencilla, y a lo largo del tiempo profundizaremos lentamente en aspectos particularmente interesantes.

Aun así, habrá que dividir este tema en dos posts, el primero de los cuales es éste y el segundo subirá el próximo lunes.

El objetivo de hoy es esencialmente comprender cómo se distribuyen sobre todo el planeta, el calor disponible y la temperatura resultante.

Todavía no les he contado mucho sobre la atmósfera, de modo que tendrán que aceptar algunas cosas como válidas, aun antes de que se las explique en detalle, cosa que haré en un post específico más adelante.

¿Qué procesos intervienen en la circulación atmosférica?

Los principales procesos que debemos comprender para seguir este post son separados para su mejor comprensión, pero la distinción es más bien teórica, ya que en los hechos, todos se interrelacionan muy estrechamente y ocurren muchas veces simultáneamente.

Esos procesos teóricos. que ya les he explicado en otro post y por ende deben ir a repasar allí, son:

- Advección.

- Fuerza y efecto de Coriolis, que veremos muy detalladamente más adelante en futuros posts del blog, pero del cual ya les he adelantado algo en este post.

- Convección.

- Procesos y efectos adiabáticos.

¿Qué se entiende por centros ciclónicos y centros anticiclónicos?

Si bien l.s. centro ciclónico y ciclón son sinónimos, los meteorólogos suelen reservar el término ciclón para referirse a vientos intensos acompañados de tormenta, por eso prefiero en este momento usar la expresión compuesta (centro ciclónico) para evitar confusiones.

Mucho les he adelantado ya sobre este tema en el post que he linkeado un poquito más arriba, de modo que deberían ir a leer esos conceptos allí.

Aquí agregaremos que la formación de un sistema de baja presión (centro ciclónico) se denomina ciclogénesis y que el sistema que así se genera se caracteriza por movimientos divergentes en altura, compensados por movimientos de ascenso, que dejan un espacio en los niveles inferiores, al que acuden corrientes de aire convergentes al nivel del suelo.

El efecto opuesto genera centros anticiclónicos o de alta presión, en los que el aire converge en niveles altos, causando un descenso o subsidencia vertical, y la consiguiente divergencia a nivel de la superficie terrestre.

Un anticiclón es normalmente responsable de tiempo estable y ausencia de precipitaciones, ya que la subsidencia limita la formación de nubes. Lo opuesto se cumple en los centros de baja presión o centros ciclónicos. En cada caso, la presión atmosférica de cada tipo de centro, es mayor o menor respecto al aire circundante, pero no requiere valores definidos.

Los ciclones y anticiclones tienen un rol fundamental en la dinámica de los vientos o corrientes y de la circulación atmosférica planetaria. En general, un centro ciclónico (de bajas presiones) atrae masas de aire atmosférico desde las zonas de altas presiones o anticiclónicas.

¿Cómo se intentó por primera vez explicar la circulación atmosférica planetaria?

El primer ambicioso intento de esclarecer este punto data de 1735, cuando el meteorólogo inglés George Hadley presentó un modelo de circulación de una celda de gran extensión, en la que el aire cálido asciende en el ecuador y desciende en los polos según un proceso de convección directa, tal como se ve en la figura que ilustra el post.

Esta teoría tiene el mérito de ser una explicación coherente para la redistribución de la energía solar en el planeta, y de ser compatible con algunas realidades observadas, tales como las diferencias térmicas a lo largo de los cambios latitudinales, desde el ecuador donde los rayos solares inciden normalmente a la superficie, hasta los polos donde esa incidencia tiene la mayor oblicuidad.

¿Por qué no fue suficiente esa explicación?

Por varias razones: en primer lugar una celda tan sencilla supone una Tierra uniformemente cubierta de agua, donde la distribución del calor es bastante homogénea. En un planeta en que parte de las superficie es acuática, con elevado calor específico, y otra parte incluye materiales sólidos donde ese valor es altamente variable, el calentamiento sigue un patrón mucho más complejo que el establecido por Hadley.

Por otra parte, en el modelo de celda única no se considera la rotación del planeta, y su importante consecuencia: la fuerza de Coriolis, por lo cual no explica del todo la distribución real de los vientos, que se observa en el planeta.

Por hoy es suficiente, en el post de la semana próxima veremos los siguientes temas.

¿Qué nuevo modelo surgió luego del de una celda?

¿Qué es la zona de convergencia intertropical?

¿Qué son las corrientes en chorro o jet?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de un curso de divulgación sobre «Eventos climáticos a escala global», cuyo autor es Horacio Sarochar, y fue publicado por la Secretaría de Difusión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Finalmente, mi propio dinosaurio.

Ustedes han venido siguiendo conmigo el advenimiento de mi bebé dinosaurio (que todavía no tiene nombre, porque estoy esperando sus sugerencias), y les prometí que una vez que estuviera bien presentable, les explicaría algo sobre la especie que representa. O que creo que representa, porque al fin y al cabo no es más que un juguete, y la clasificación, por eso mismo, nunca es cien por ciento segura.

Ustedes han venido siguiendo conmigo el advenimiento de mi bebé dinosaurio (que todavía no tiene nombre, porque estoy esperando sus sugerencias), y les prometí que una vez que estuviera bien presentable, les explicaría algo sobre la especie que representa. O que creo que representa, porque al fin y al cabo no es más que un juguete, y la clasificación, por eso mismo, nunca es cien por ciento segura.

Les parecerá una aclaración tonta, pero no faltó el desubicado que se puso a discutir la taxonomía de Sid, el dibujito animado de la Era del Hielo. ¡Imagínense!

¿Qué dinosaurio estaría mi juguete representando?

Observando mi juguete, vienen a mi memoria algunas posibilidades, nunca muy distantes entre sí, y tengo que decidirme por una, simplemente mirando sus rasgos más sobresalientes, cosa que no responde en absoluto a las técnicas científicas que se aplican para una verdadera clasificación.

Por eso, elegir un nombre es en este caso, sobre todo un juego y una excusa para ponerlos a ustedes, chicos, en contacto con algunas nociones sobre un dinosaurio en particular.

Así pues, el dinosaurio que a mi modo de ver más se parece a mi «mascotita» es el Saurolophus, del que hablaremos en este post.

¿Por qué características supongo que lo es?

Mirando el juguete, las características que saltan a la vista son:

- la desproporción entre las extremidades anteriores y las posteriores, relacionada con una forma de cadera que lo ubica en el orden Ornistichia (ya hablaremos en otro post de esto, porque es muy interesante)

- la cresta sobresaliente,

- la fuerte cola,

- el hocico semejante a un pico de pato.

Por supuesto que todos esos rasgos están suavizados por razones de fabricación y para hacer del animalito un juguete más simpático. Pero tomándolos todos en conjunto, creo que decidirme por un Saurolophus no estaría lejos de la intención del fabricante (que no le ha puesto nombre científico alguno en las especificaciones).

¿Cómo es su clasificación completa?

Este animal se clasifica como sigue:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Superorden: Dinosauria

Orden: Ornithischia

Suborden: Neornithischia

Infraorden: Ornithopoda

Familia: Hadrosauridae

Subfamilia: Saurolophinae

Tribu: Saurolophini

Género: Saurolophus

Especies descritas:

Saurolophus osborni

Saurolophus angustirostris

Conviene señalar que hay menciones de al menos una posible especie más, pero hay al respecto todavía mucha discusión, por lo cual, su inclusión en la taxonomía es muy dudosa, y yo prefiero esperar antes de hacerlo.

De estas dos especies aceptadas, la osborni residía en América, y por tratarse de un juguete yanqui, asumo que es la representada por mi bichito. La angustirostris era asiática, en cambio.

¿De qué tamaño habría sido en la realidad?

Como ya dije más arriba, estoy asumiendo (un poco caprichosamente) que mi mascota es Saurolophus osborni, de modo que habría medido casi diez metros de largo, y pesado casi dos toneladas. Su cráneo era de aproximadamente un metro.

Si se tratara de la otra especie, habría sido todavía más grande.

¿De dónde deriva su nombre y quién lo descubrió?

La palabra se compone a partir de dos términos griegos: sauro= lagarto y lophus= cresta; con lo que se apunta a su más notable característica morfológica. (Les recuerdo, chicos, que morfología significa «estudio de las formas», y no tiene nada que ver con comer mucho).

El primer hallazgo de restos fósiles de Saurolophus se debe a Barnum Brown y data de 1911.

Se trató de un hallazgo afortunado porque era un esqueleto casi completo- lo cual no es para nada común- que hoy puede verse en el Museo Americano de Historia Natural.

Brown lo encontró en Canadá, más específicamente en sedimentos del Cretácico Superior de la Formación Cañón Herradura, (que en el tiempo de las excavaciones de Brown tenía otro nombre) y que se ubica en el Río Deer, en Alberta.

¿Para qué habría servido su cresta?

No hay acuerdo absoluto entre los científicos al respecto, pero se le atribuyen funciones tan variadas como:

- facilitar la respiración,

- regular la temperatura,

- ser un ornamento para atraer ejemplares con los que aparearse,

- servir para emitir sonidos de comunicación.

En un principio, cuando se pensaba que era completamente sólida, también se la pensó como un rudimentario elemento defensivo, idea que se desestimó al comprobarse que en realidad contenía numerosos canales huecos, que por un lado la hacían más frágil para esa función, y por el otro, apuntaban mejor a cualquiera de las utilidades mencionadas en la lista anterior. Probablemente cumplía dos o más de esas funciones simultáneamente.

¿Dónde y cuándo vivió?

Según los registros con que se cuenta, habría vivido en el Cretácico tardío, vale decir hacia fines de la Era Mesozoica, más específicamente hace entre 74 y 70 millones de años atrás.

Su distribución geográfica habría sido en los territorios que hoy corresponden a Canadá y Asia del norte.

¿Cómo habrían sido sus hábitos?

Según la interpretación de los fósiles que se han recuperado, los Saurolophus podían moverse tanto sobre sus cuatro patas, como solamente sobre las traseras y elevando el tronco, lo que les permitía alimentarse- siendo herbívoros- de plantas hasta una altura de aproximadamente cuatro metros.

En otras palabras, tenían dos alternativas de locomoción: como bípedos y como cuadrúpedos. La posición de cuadripedia era probablemente la utilizada para correr, mientras que la bípeda era la preferida a la hora de alimentarse de hojas a gran altura.

Debido a que no han podido identificarse en los registros fósiles, órganos específicos de su cuerpo que les permitieran una defensa muy efectiva frente a posibles depredadores, se supone que se reunían en pequeñas manadas para obtener una mejor protección.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ven más abajo es de wikipedia, mientras que las fotos, obviamente son mías. Pero no de mi persona, sino de mi juguete, 😀

De Debivort – English Wikipedia, image was slightly altered., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2195622

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Aguas termales en el noroeste de la Provincia de Córdoba, paraje El Quicho.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Por supuesto, como mis posts de los lunes son siempre de mi autoría para seguir el mismo criterio, estoy generando un nuevo texto, que incluye (además de mi propia producción) muchos datos tomados del trabajo original de Maestri y Guidici, de 2015, que se desarrolló en el marco de un proyecto de La Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, denominado «Estudio para el Desarrollo Económico del Noroeste de La provincia de Córdoba». Dicho material puede encontrarse en el link que he dejado más arriba.

¿Qué es El Quicho y dónde se encuentra?

A los seguidores del blog, este nombre les puede sonar, porque lo mencioné alguna vez entre las zonas termales de Argentina, pero hoy hablaremos bastante más sobre él.

Pero empecemos por el nombre mismo, cuyo significado no me resultó sencillo encontrar, y cuya búsqueda me condujo por varias vertientes distintas.

- Algunas referencias sencillamente lo registran como un nombre propio para persona, sin aclarar su significado.

- Una versión sin aclaración sobre la etimología, define a quicho como «lugar de reunión».

- En el diccionario quechua, las dos palabras más parecidas que encontré son Kicha (abertura) y kichay (abrir o destapar). Este significado podría relacionarse con la explotación de las aguas termales, si no fuera por el pequeño detalle de que el paraje porta el nombre mucho antes de la primera perforación que se conoce.

- En mapuche la palabra que más se le parece es quillén, que significa hermoso, y que sería una bonita opción, si no fuera por el hecho de que los mapuches no habitaron esta zona.

Ustedes elijan la posibilidad que mejor les cuadre, antes de registrar los siguientes datos. El paraje El Quicho fue incorporado al ejido urbano de Serrezuela en el S. XX. Serrezuela, a su vez, es una localidad del departamento Cruz del Eje, en el nororeste de la provincia argentina de Córdoba, muy próxima al límite con La Rioja, y distante 198 km de Córdoba capital.

- zona de las Sierras Chicas, con las localidades de Villa Giardino y Capilla del Monte como sus principlaes exponentes,

- zona de Traslasierra, con El Quicho, Serrezuela y Piedrita Blanca y

- en la llanura cordobesa, con las zonas de San Basilio, Gral. Soler y La Carlota, entre otras.

El paraje El Quicho en particular, se ubica en el ámbito de las Salinas Grandes enmarcadas por el extremo norte de tres cordones montañosos; Sierras Chicas, Sierras Grandes y Sierras de Pocho-Guasapampa y Coro. El terreno tiene un ligero basculamiento hacia el norte-noroeste.

¿Por qué es de interés conocer los resultados de los sondeos en esta área?

Porque como señalé más arriba el estudio de la zona apunta a establecer las condiciones naturales que deben respetarse en un proyecto de desarrollo económico alineado con las posibilidades reales del área; y porque la explotación turística relacionada con el termalismo parece muy promisoria, según veremos más abajo.

¿Qué antecedentes se reconocen en la región?

El área estudiada se ubica en las Sierras Pampeanas Orientales, donde el basamento consiste en complejos metamórficos e ígneos del Cámbrico Inferior intruidos por granitoides cámbricos, ordovícicos y devónicos. Existen afloramientos locales de una extendida secuencia fluvio-lacustre carbónico-pérmica, y una cubierta de sedimentos continentales del Cretácico, Terciario y Cuaternario que ocupa la mayor parte de los valles y áreas intermontanas.

El bolsón de las Salinas Grandes corresponde a una extensa depresión tectónica intermontana, cerrando una cuenca endorreica en la que drenan las aguas de las sierras aledañas.

Las escasas precipitaciones (medias anuales de entre 300 y 500 mm), los vientos secos y fuertes, la gran evapotranspiración (más de 1.000 mm/a) y las elevadas temperaturas (medias anuales de 18,9 a 20,5°C) hacen de las Salinas Grandes una gran cuenca evaporítica en la que se depositan sales de diversa composición.

En el año 1987, la Dirección Provincial de Hidráulica realizó una perforación cuyo objetivo era alcanzar el agua para abastecer al establecimiento educativo rural Rubén Darío, ubicado en el paraje «El Quicho». Esa perforación llegó – a los 210 metros de profundidad- a un acuífero de aguas mesotermales que al momento de la perforación presentaban una temperatura cercana a los 40°C, y una presión de surgencia que alcanzó los 10 metros de altura sobre el terreno. El caudal original medido por la DPH fue de ~140 mil l/h .

La perforación de «El Quicho» fue entubada hasta los 223,6 m de profundidad y cementada hasta los 190. Se colocaron filtros o rejillas con aberturas de 2 mm entre los -204 y -220 metros, captando así la capa acuífera termal que surge en la superficie, y donde se vierte continuamente agua que es usada por los lugareños para diferentes fines.

¿Qué pudo establecerse en el informe de Maestri y Guidici?

- La perforación de El Quicho corresponde a un pozo surgente, que lleva más de 25 años vertiendo sus aguas termales las 24 horas del día, sin control alguno porque la válvula exclusa no funciona.

- El caudal actual aforado en la surgente de «El Quicho» es de aproximadamente ~60.000 l/h, con una temperatura promedio de 38,5°C, pH de 8,5 y conductividad de 10,08 mS/cm.

- El agua termal surgente de «El Quicho» ha sido clasificada como mesotermal y clorurada-sódica probablemente como resultado de la disolución de materiales evaporíticos como yeso o halita, presentes en los depósitos terciarios.

- Es notable la disminución en el caudal surgente aforado desde el inicio de la perforación en 1987 (Q= ~140000 l/h), hasta el presente (Q= ~60000 l/h), muy posiblemente debido al flujo continuo señalado antes, o al desgaste de los materiales en la obra de captación (rejillas y filtros, engravillado), o a la posición y el estado de la válvula exclusa, todo lo que podría estar bloqueando de alguna manera el paso del agua.

- Respecto a la calidad del agua termal surgente se concluye que el agua NO es apta para consumo humano, por los altos valores hallados de cloruros, sulfatos y residuos totales. Tampoco es utilizable para riego, salvo para cultivos tolerantes a esas condiciones de salinidad. El agua podría ser apta para consumo de ciertos animales, dependiendo de la especie y edad involucrada.

- Podría sí usarse con fines turístico-terapéuticos, por sus efectos mecánicos, térmicos, y psicológicos.

- Los últimos estudios geoeléctricos realizados en los parajes de «El Chacho» y «El Quicho», además de la recopilación y análisis de antecedentes y datos de las perforaciones existentes en el área (El Quicho, El Chacho, JOJO I, La Salada) apuntan a la existencia de una relación areal entre las capas acuíferas termales captadas por las diferentes perforaciones citadas anteriormente y las profundidades a las que éstas se encuentran

- Las aguas captadas en las perforaciones mencionadas en el ítem anterior tienen similares características en cuanto a salinidad y temperatura. Esta información es valiosa a la hora de explorar nuevos puntos para explotación de acuíferos termales.

- Los estudios isotópicos (isotopía dD y d18O) de las aguas termales de El Quicho, indican un origen meteórico para el agua que alimenta al acuífero termal. La zona de recarga neta regional sería el ámbito pedemontano.

- El origen del termalismo en El Quicho podría deberse a: a) gradientes ligeramente anómalos producto del adelgazamiento cortical en la extensión cretácica; b) circulación profunda del agua meteórica a través de fallas terciarias; c) existencia de paleo fuentes termales asociadas con el volcanismo cenozoico de la región o d) calentamiento de las aguas subterráneas profundas debido al contacto prolongado con rocas graníticas del basamento con alto contenido de U, Th y K que pueden producir localmente calor interno de origen radiogénico.

Personalmente, y ya por fuera de la conclusiones del informe, me inclino a pensar en la convergencia de dos o más de estas causas.

¿Qué podría agregarse?

En el informe que estoy comentándoles, de Maestri y Guidici, se recomiendan algunos puntos en los que coincido ampliamente, por lo cual se los resumo a continuación:

- Para evitar la sobreexplotación del acuífero, que podrÃí conducir a su agotamiento, es imperioso estimar su volumen de reserva.

- Se recomienda también quitar la válvula exclusa vieja del caño lateral y colocar un nuevo sistema de válvulas acorde a la presión del agua, para poder regular el caudal explotado.

- Es importante el monitoreo de los parámetros de calidad, reserva y producción.

- De realizarse una nueva perforación en el paraje El Quicho, se considera que sería adecuado repetir el diseño de la actual, pero utilizando caños «encamisados» adecuados para la alta salinidad del agua, y asegurando un correcto aislamiento con cemento adecuado, también resistente a la sal, desde la capa a explotar hasta la superficie, e instalar un sistema de válvulas conveniente, para evitar los problemas de incrustación de sales y su consecuente atascamiento.

- Acompañando al monitoreo del agua termal, se recomienda un plan de monitoreo de la calidad del suelo y la calidad del agua del acuífero libre en el área.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del blog mencionado arriba.

Alertas volcánicas con motivo de la actividad en el volcán Copahue.

Gracias a los buenos oficios de mi colega, Marcelo Dalponte, ha llegado a mis manos, para compartir con ustedes, la cartilla de alertas volcánicas del Sernageomin (Servicio Geológico Minero chileno), que ilustra el post y que les recomiendo ver en detalle.

Gracias a los buenos oficios de mi colega, Marcelo Dalponte, ha llegado a mis manos, para compartir con ustedes, la cartilla de alertas volcánicas del Sernageomin (Servicio Geológico Minero chileno), que ilustra el post y que les recomiendo ver en detalle.

De paso les cuento un poco sobre el volcán Copahue que hoy se encuentra en alerta amarilla.

¿Dónde queda el volcán Copahue?

El volcán Copahue se encuentra en la zona limítrofe entre Chile y Argentina, afectada por la dinámica de contacto entre las placas Sudamericana y de Nazca, que como ya he explicado otras veces implica una subducción responsable tanto de actividad sísmica como volcánica, ambas muy habituales e intensas.

El nombre del volcán se origina en la lengua mapuche, en la cual ko, significa «agua»; pa, designa al «azufre»; y we, quiere decir «lugar». En definitiva, Copahue es «el lugar de las aguas sulfurosas», en clara alusión a las aguas termales de la zona.

¿Qué tipo de volcán es, y cuándo se han registrado las erupciones más recientes?

Se trata de un estratovolcán activo, con numerosas erupciones recientes, entre las que se pueden mencionar las de 2012, 2013, 2014 y 2015, ninguna de las cuales superó la alerta naranja, ya que casi siempre se trató de emisiones de columnas de materiales muy finos expulsados sin excesiva violencia y a gran altura. Siempre estuvieron precedidas por enjambres sísmicos de intensidad entre 2 y 4 o 5 grados Mercali.

¿Qué más puede decirse de este volcán?

Lo más importante, es que genera permanentemente fenómenos conocidos como «postvolcánicos», del tipo de las fumarolas, lo que da lugar a la explotación turística de sus fuentes de aguas termales, en la zona circundante al Lago Caviahue, y en la localidad de Copahue, aprovechamiento que tiene ya más de 100 años.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Propiedades minerales: el sistema cristalino.

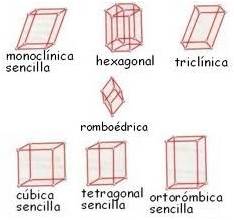

Hoy vamos a retomar las propiedades minerales que se aprecian a simple vista, y con maniobras muy simples. Particularmente seguiremos con el sistema cristalino, que como verán en el cuadro, es una de las características que dependen del estado de agregación.

Hoy vamos a retomar las propiedades minerales que se aprecian a simple vista, y con maniobras muy simples. Particularmente seguiremos con el sistema cristalino, que como verán en el cuadro, es una de las características que dependen del estado de agregación.

Para entender este post, conviene que lean antes otro post en el que les expliqué qué es el estado cristalino.

No dejen de repasar esos conceptos, porque todo lo dicho en ese post lo doy por conocido y no lo repetiré aquí.

¿Cuántos y cuáles son los sistemas cristalinos?

Son siete, aunque en alguna bibliografía antigua el sistema trigonal se definía de manera ligeramente diferente y muchos lo consideraban dentro del hexagonal, como caso particular. De allí que a veces encuentren un listado de sólo seis sistemas.

Conviene señalar que los sistemas presentan además variaciones internas, que permiten su subdivisión en 32 clases, y las formas cristalinas posibles son todavía muchas más.

Los sistemas que hoy reconocemos son:

- Cúbico.

- Rómbico.

- Tetragonal.

- Hexagonal.

- Romboédrico o trigonal.

- Monoclínico.

- Triclínico.

¿Cómo se los reconoce?

La manera de definir un sistema cristalino es según los ejes cristalográficos presentes en el cristal, y los ángulos que se definen entre esos ejes.

No se deben confundir los ejes de simetría con los cristalográficos, porque sólo algunos de ellos coinciden entre sí.

figura 1

¿Cuáles son los elementos de simetría?

Hay planos, ejes y centros, y en algunos casos, repito, ciertos ejes de simetría coinciden con los cristalográficos.

Pero del tema simetría y sus elementos no hablaremos en este post, sino en otros a subir en el futuro, porque de no separar los temas, podríamos generar alguna oscuridad en los conceptos básicos.

¿Qué son los ejes cristalográficos?

Los ejes cristalográficos se definen de manera tridimensional, y corresponden a líneas rectas imaginarias que atraviesan el centro del cristal y definen allí lo que se conoce como cruz axial. Se eligen de preferencia de manera tal que sean paralelos a aristas de cristales reales, para poder visualizar mejor la cruz axial. Pueden ser tres o cuatro, según sea el sistema en cuestión. (Ver figura 2)

Cuando todos los ejes son perpendiculares entre sí, los sistemas cristalográficos se conocen como ortogonales. Es el caso de los sistemas cúbico, rómbico y tetragonal.

Cuando alguno o algunos de los ángulos de la cruz axial no son rectos, las redes cristalinas son no ortogonales, categoría que comprende los sistemas hexagonal, trigonal, monoclínico y triclínico.

Debemos tener presente que en la posición convencional de «lectura» de un cristal, el eje cristalográfico que va de adelante hacia atrás se denomina eje a, el b va de derecha a izquierda y el c desde arriba hacia abajo.

Si los ejes son desiguales, casi siempre el c es el más largo.

Cuando hay un cuarto eje, tres se cortan en el plano horizontal, según 120° hasta completar los 360 de la circunferencia completa. Obviamente, encontraremos un semieje horizontal cada 60° en el giro completo. El restante eje será siempre el c, y su posición es vertical.

¿Cómo se reconoce el sistema cúbico?

Se conoce también como isométrico y puede decirse de él que es monométrico, ya que los tres ejes cristalográficos son todos de igual longitud, es decir que hay una sola medida tres veces repetida. (Ver figura 1). Todos los ejes se cortan en ángulos rectos (90°).

Algo digno de destacar es que es el único sistema isotrópo, vale decir que tiene las propiedades vectoriales idénticas en todas las direcciones, ya que se inscribe bien en una esfera perfecta.

¿Cómo se reconoce el sistema rómbico u ortorrómbico?

Presenta tres ejes, todos en ángulo recto, con longitudes diferentes entre sí.

¿Cómo se reconoce el sistema tetragonal?

Tiene los tres ejes, todos en ángulo recto, dos de ellos con igual longitud (a y b) y uno (c) de diferente medida.

¿Cómo se reconoce el sistema hexagonal?

Es uno de los dos que tiene cuatro ejes, dispuestos como he explicado más arriba, es decir que tres de los ejes son horizontales y contenidos en el mismo plano, además de exhibir la misma longitud. El cuarto eje, el c, es de diferente longitud, y pasa a través de la intersección de los otros ejes en ángulo recto con el plano que los contiene.

¿Cómo se reconoce el sistema trigonal o romboédrico?

En general la relación de los ejes cristalográficos y de los ángulos entre ellos es semejante a la del hexagonal, pero carece de plano de simetría horizontal, vale decir que no se repite la misma forma arriba que abajo del plano central que ocupa la posición horizontal. Por ejemplo, arriba puede haber una cara y abajo un vértice en la misma posición.

¿Cómo se reconoce el sistema monoclínico?

En este sistema, los tres ejes son todos desiguales en longitud, dos de los cuales se cortan en ángulo recto, y el tercero corta al plano entre ellos con un ángulo oblícuo.

¿Cómo se reconoce el sistema triclínico?

Tiene tres ejes, todos desiguales en longitud y que se cortan según tres ángulos diferentes entre sí y distintos de 90°.

¿Qué más se debe considerar con respecto a este tema?

Es importante tener en cuenta algunos aspectos complementarios. En primer lugar, si bien los minerales de una especie dada, siempre cristalizan en el mismo sistema, por lo cual podría considerarse que esta característica es una propiedad diagnóstica, no siempre puede usarse, porque a veces el tamaño del cristal es tan pequeño que no se observa a simple vista.

Además, cada sistema, como dije más arriba, presenta variaciones y las formas cristalinas resultan muchas veces de facetados o intercrecimientos que dan formas muy complejas y difíciles de describir en minerales reales.

Esto último es así, porque la expresión final depende de parámetros externos y variables, como el espacio y material disponibles durante el crecimiento. Así, por ejemplo, si numerosos cristales se van formando simultáneamente en un espacio pequeño, la competencia entre ellos puede hacer que se deformen unos a otros, dando formas incompletas o contorsionadas.

Un ejemplo particularmente interesante es el caso de las maclas (cristales que crecen juntos como siameses, digamos) y que veremos en otra oportunidad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen de la figura 1 es de este sitio. A la figura 2, la tomé de aquí.