Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

¿Cómo se manifiesta una erupción volcánica?

Ya en posts previos les adelanté conceptos relativos a efusiones centrales, es decir a los volcanes.

Ya en posts previos les adelanté conceptos relativos a efusiones centrales, es decir a los volcanes.

Y ahora iremos sobre el tema de las erupciones volcánicas

¿Qué son las erupciones volcánicas?

Ya señalé en otros posts que cuando el magma asciende hasta llegar a la superficie, se generan efusiones que adquieren diversos nombres según sea la geometría del espacio por el que sale al exterior.

Las lavas que surgen por un único centro se denominan precisamente efusiones centrales o erupciones, e involucran un aparato volcánico del que ya les hablé también.

¿Qué elementos diferencian unas erupciones de otras?

Los factores que se observan para definir qué tipo de erupción tiene lugar, son:

- las proporciones relativas de cada uno de los elementos presentes, que llamaremos simplemente sólidos, líquidos y gaseosos, en esta introducción, pero que veremos en detalle en otro post más adelante,

- la mayor o menor violencia del evento,

- la distancia vertical a la que los materiales son eyectados,

- la mayor o menor velocidad de flujo de las lavas,

- la existencia o no de taponamientos en el cráter, y la ocurrencia o no de consecuentes explosiones y

- las formas que se producen en el paisaje y la configuración del aparato volcánico resultante.

¿Cómo se clasifican las erupciones?

Primero debo repetir una aclaración que siempre hago cuando estoy por encarar una clasificación, y ella es que nunca podemos asegurar que todos los científicos coincidirán al dividir en grupos o clases una población dada. Y eso es así porque hay multiplicidad de criterios que pueden aplicarse en cada caso. Les recomiendo que vean este post, para comprender mejor esta premisa.

Lo segundo que quiero aclarar es que muchas veces se confunde la clasificación de las erupciones, con la clasificación de los volcanes, dos cosas que se relacionan, pero no son idénticas.

En efecto, las erupciones son eventos, de resultas de la sucesión de los cuales, surgen los volcanes, con una forma que también permite clasificarlos a ellos.

Al clasificar erupciones, se describen fenómenos o modos de actividad; mientras que al clasificar volcanes, se describen formas resultantes de esos fenómenos.

La tercera aclaración es que un volcán dado puede cambiar sus modos de erupción a lo largo del tiempo.

Y por último, a veces cada una de las erupciones mismas, no son tan «puras», sino que pueden tener rasgos de más de una de las clases que veremos a continuación.

Y ahora sí, la clasificación de las erupciones que personalmente prefiero, es la siguiente:

- Erupciones hawaianas

- Erupciones peleanas

- Erupciones plinianas

- Erupciones estrombolianas

- Erupciones vesubianas

- Erupciones vulcanianas

- Erupciones hidromagmáticas

- Erupciones tipo lahar

¿Cómo es una erupción hawaiana?

Si fuéramos a elegir qué erupción presenciar, no tengan dudas de que yo elegiría ésta, simplemente porque es comparativamente «tranquila». Esto se debe a que se trata de magmas y lavas básicos, bastante fluidos, lo cual permite una salida de material sin taponamientos ni explosiones resultantes. Hay muy poco material sólido que se eyecte al espacio, y la velocidad del movimiento es lo bastante alta como para que las lavas se enfríen a gran distancia del cráter, generando verdaderos «ríos de roca fundida». Pero ojo, que son también las de mayor temperatura, así que no se crean que son totalmente inofensivas.

Su flujo es casi permanente y los volcanes que erupcionan típicamente de esta manera son el Kilahuea (o Kilauea) y el Maunaloa de Hawaii, estado que le da nombre al fenómeno.

¿Cómo es una erupción peleana?

Este tipo de erupciones toma el nombre de Montaña Pelada, o Mont Pelé en la Martinica, que es su más acabado exponente. Las lavas involucradas son mucho más ácidas, y por ende, más viscosas. Esa viscosidad muchas veces tapona el cráter principal, por lo cual, los gases ejercen presión sobre las paredes del cono, generando grietas laterales por las que escapan los mencionados gases, por demás tóxicos, que se desplazan ladera abajo en la forma de nubes ardientes, responsables de los daños en materia de vidas, como veremos alguna vez al contar el más recordado de sus eventos.

¿Cómo es una erupción pliniana?

Las erupciones plinianas también son provocadas por magmas ácidos y viscosos. Su grado de violencia y explosividad puede generar columnas eruptivas de altura suficiente (decenas de km) como para alcanzar la estratósfera.

Las erupciones plinianas pueden durar desde un día hasta meses. Pueden llegar a generarse flujos piroclásticos, cuyo peso puede determinar el colapso de todo el cono volcánico, y hay también por eso, capas de ceniza fina extendiéndose por centenares de km alrededor del cono emisor.

Diversos volcanes han tenido ocasionalmente erupciones de este tipo, y un ejemplo es la del Vesubio del año 79, que fue descripta por Plinio, de quien el fenómeno tomó el nombre.

¿Cómo es una erupción estromboliana?

Se la conoce también como Stromboliana, ya que toma el nombre del volcán Stromboli, de Italia, que suele tener este tipo de actividad.

Corresponde a magmas con tendencia ácida y muy baja fluidez, lo que define conos de gran altura y escasa extensión, que liberan gran cantidad de materiales sólidos fragmentados, a los que llamamamos piroclastos, y de los cuales, como ya les dije, hablaremos en otro post.

¿Cómo es una erupción vesubiana?

Su nombre se debe al Vesubio, (Nápoles, Italia) que presenta diversos tipos de erupciones a lo largo de su historia, pero que muchas veces se ha manifestado con la tendencia a generar explosiones resultantes del enfriamiento y solidificación de la lava, prácticamente en la propia boca del volcán, lo que impide la libre salida de los gases. Ello es debido a la alta viscosidad de los magmas ácidos que dominan en su cámara.

Las explosiones suelen eyectar los materiales solidificados a gran altura y por detrás de ellos, al quedar allanada su salida, se desprenden gases ardientes y lavas incandescentes.

¿Cómo es una erupción vulcaniana?

Muchos autores equiparan esta erupción con la anterior, pero la gran diferencia, que me parece digna de ser destacada es su magnitud, ya que en estos casos – con ejemplos como el Vulcano en las Islas Lípari y el Etna en Sicilia- la violencia de la explosión es tal que puede destruir todo el cráter, generando un gran espacio vacío al que se llama caldera, y dentro del cual vuelve a crecer un nuevo cono. Pero a esto lo veremos en detalle cuando clasifiquemos los volcanes resultantes, en un nuevo post.

¿Cómo es una erupción hidromagmática?

Es típica la erupción del Rakata, responsable de la destrucción de la isla de Krakatoa, al este de Java, como reza la película. Otro ejemplo es el Perbuatán en la misma isla.

En estos casos, o bien la cámara magmática se posiciona muy cerca de una napa de aguas subterráneas, o bien hay una filtración importante de aguas pluviales en el interior del sistema volcánico, lo cual genera una enorme presión en el volcán, que termina estallando con violencia exacerbada por la conjunción de los materiales propiamente magmáticos y el vapor de agua sobrecalentado.

¿Cómo es una erupción tipo lahar?

En realidad se trata de dos fenómenos distintos, que juntos generan un fenómeno al que se denomina lahar.

La erupción s.s. puede ser de cualquiera de los tipos arriba mencionados, pero dispara luego otro evento, porque al estar estos volcanes en cordilleras de gran altura, sus cráteres se encuentran por encima del nivel de las nieves perpetuas, y cuando se producen erupciones, se funden los glaciares allí existentes, generando aludes de nieve (valga la redundancia), desplazamientos de tierra, y bajadas de lava en pendientes abruptas, todo lo cual en su sinergia, da lugar a la generación de un lahar.

Un ejemplo típico fue el volcán Arenas que produjo una catástrofe por su asociación con el Nevado de Ruiz, en Colombia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

El terremoto en Coquimbo, Chile. Abril de 2018.

Una vez más nos sorprende un evento sísmico acontecido en la vecina Chile, y de ello hablaremos ahora.

Una vez más nos sorprende un evento sísmico acontecido en la vecina Chile, y de ello hablaremos ahora.

¿Qué características tuvo el sismo?

El sismo tuvo lugar a las 7h 19 minutos del día de hoy, es decir 10 de abril de 2018, con una magnitud 6,2 de Richter y epicentro a 54 km al sudoeste de Ovalle, en la Región de Coquimbo, Chile. Las coordenadas son 30,986° de latitud S, y 71,557° de longitud W.

La profundidad del hipocentro se calculó en 76,1 km, lo cual es relativamente somero.

No se registraron víctimas personales ni daños, y ni siquiera se vieron interrumpidos los servicios esenciales. Sólo se advirtieron deslizamientos en las rutas, a lo largo de zonas montañosas.

La falta de daños es porque la magnitud registrada es bastante moderada. El número puede parecer engañoso, pero no debe olvidarse que la escala Richter es logarítmica, de modo que un cambio ligero en la magnitud es un cambio enorme en cuanto a la energía realmente liberada.

¿Cuáles fueron sus causas?

El terremoto ocurrió muy cerca del anterior evento de Illapel, de modo que les sugiero ir a leer en el post que hice en su momento, las características regionales que en el marco de la tectónica de placas, explican este movimiento. Si bien las descripciones de los respectivos eventos no son intercambiables, sí comparten la causa, por lo cual no creo necesario repetirlas ahora.

¿Qué otra información puede relacionarse con este evento?

Les sugiero leer, si el tema los apasiona, los numerosos posts que bajo la etiqueta Sismos, he ido escribiendo en este blog, o si lo prefieren, pueden seguir los enlaces de los posts relacionados que aparecen al pie del presente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Glosario geológico: ¿La margen o el margen del río?

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

En efecto, muchas veces los alumnos de Geología se equivocan con la terminología correcta para designar las diversas partes de un río, puesto que se trata de un tema abordado por la Geografía, y que en los textos iniciales de Geología, brilla por su ausencia.

Pero ya que lo prometí en el título, comenzaré por el aspecto lingüístico, y luego explicitaré otros más.

¿Cómo se dice de manera correcta: el o la margen del río?

La palabra margen en la actualidad puede usarse tanto en género masculino como femenino, según el significado que se le quiera atribuir.

Para referirse a un espacio libre en los bordes de una página escrita; o bien cuando se refiere a un espacio u ocasión; o a una cantidad que se asume como diferencia, el término es indiscutiblemente masculino.

Así, se hablará de algo anotado «en el margen de la hoja», o «del margen de error».

Pero, cuando se trata del borde u orilla de un río, se prefiere el uso femenino, «la margen del Paraná», por ejemplo; aun cuando usarlo en masculino no es tampoco considerado un error.

O sea que hay «un margen» de tolerancia en el uso de la palabra.

¿Cuál es la forma de decidir cuál es la margen derecha y cuál la izquierda?

Muchas veces se plantea la duda, porque si uno mira hacia la parte alta del curso la izquierda es una orilla; pero si se da vuelta y mira aguas abajo, la margen izquierda es la otra.

Para evitar confusiones, la convención dice que se debe definir orilla o margen izquierda, a la que queda de ese lado cuando se mira hacia la desembocadura.

Una nemotecnia muy lógica y sencilla es pensar que uno «acompaña» al río en su camino, (es decir se desplaza como lo hace el agua) y en esa posición definir las márgenes izquierda y derecha.

¿Qué otras partes del río debemos aprender a denominar correctamente?

Lo primero que voy a señalar es que la nomenclatura fluvial es amplísima y profusa, imposible de agotar en un solo post, pero ahora me referiré a las partes de la corriente en un perfil transversal no encajonado, vale decir, donde la topografía permite las variaciones a las que me voy a referir hoy.

Y en esa situación, los términos que debemos conocer son, mínimamente:

- Canal de estiaje.

- Lecho mayor

- Talweg

- Paleocauces

- Planicie de inundación

- Terrazas fluviales.

Y en sucesivos posts iremos conociendo mucho más sobre las cuencas fluviales y sus características.

¿Qué es el canal de estiaje?

El canal de estiaje también conocido como lecho menor es la parte del cauce que a lo largo de todo el año se encuentra bajo el agua. Es decir que se trata de la parte del cauce que nunca se seca.

El nombre procede de la palabra estío, que quiere decir verano, porque en el régimen Mediterráneo, propio de las partes de Europa donde el término fue acuñado, es precisamente ésa la temporada sin lluvias, a la inversa de lo que ocurre en nuestro país sudamericano.

¿Qué es el lecho mayor?

Es la parte del canal natural por el que fluye el río durante los períodos de lluvia, cuando se generan las crecidas.

Tanto éste como el canal de estiaje tienen configuraciones dinámicas, porque las temporadas lluviosas o secas no se replican de manera idéntica siempre. Es decir que a veces no se ocupará por el agua todo el lecho mayor, y a la inversa, sucede también que el canal de estiaje estará a veces algo excedido aun en las estaciones secas.

Estos cambios acompañan los ciclos naturales de cada lugar y cada cuenca.

¿Qué es el talweg?

Pese a que muchos autores usan este término como sinónimo del canal de estiaje, ya definido, ese significado es incorrecto.

En efecto, mientras que el canal de estiaje es una franja, el talweg, talueg o talveg, como también se lo denomina regionalmente, es una línea que une los puntos de mayor profundidad en el lecho.

La palabra deriva de dos vocablos alemanes: Tal (valle) y Weg (vía o camino), que juntos indican «el camino del valle», señalando que de escurrir solamente un hilillo de agua, Ése será su camino preferente.

¿Qué son los paleocauces?

Se trata de canales abandonados por diversas razones que veremos en detalle en otra oportunidad, pero que se pueden enumerar como: cambios climáticos, cambios estructurales, cambios erosivos, rectificaciones de antiguos meandros, etc.,

Por cualquiera de esas razones, o por una convergencia de varias de ellas, es corriente que se definan nuevos trazados para el agua que fluye en una topografía dada, y que, consecuentemente, otros cauces resulten inactivos.

Esos canales antiguos (como indica el prefijo paleo) que han dejado de ser funcionales en intervalos dados, pueden sin embargo reactivarse a lo largo de la historia geológica de una región dada.

No tomar esto en consideración puede tener consecuencias catastróficas,

¿Qué es la planicie de inundación?

La planicie de inundación es un área muy amplia, en la que canales sinuosos, a lo largo de sus divagaciones, han ido dejando los rastros de la erosión y de la sedimentación fluviales.

Exceden con mucho al lecho mayor y son lo bastante engañosas como para invitar a su urbanización, porque a veces, por largos períodos se mantienen libres de las avenidas de agua. Pero su sola presencia y topografía deberían alertar respecto a la siempre latente amenaza de inundación de toda el área, cuando ocurren precipitaciones excepcionales.

Un postulado básico es que la llanura de inundación forma parte integrante del sistema fluvial, y sus límites suelen ser las terrazas adyacentes.

¿Qué son las terrazas fluviales?

Una definición sencilla es que ellas son los verdaderos límites de un río en un momento dado de su evolución, porque en el paisaje representan alturas topográficas con cotas claramente distintas a las de la planicie de inundación.

Pero el tema de las terrazas y su generación y evolución es demasiado extenso para esta primera aproximación, de manera que será tema de otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

La Nanotecnología y el ambiente.

Los problemas que la sobrepoblación humana y sus permanentes exigencias de consumo- no siempre razonables- generan en el ambiente, sólo podrán resolverse a través de un cambio cultural por un lado, y un avance tecnológico por el otro.

Los problemas que la sobrepoblación humana y sus permanentes exigencias de consumo- no siempre razonables- generan en el ambiente, sólo podrán resolverse a través de un cambio cultural por un lado, y un avance tecnológico por el otro.

En este último aspecto, la nanotecnología parece ser bastante prometedora, sobre todo si logra resolver algunos de los desafíos que todavía no alcanza a superar, pese a que ya está siendo empleada en muchos lugares del mundo, en el marco de la lucha por limpiar el ambiente.

Veamos un poco de este tema.

¿Qué es la Nanotecnología?

Es aquella rama de la ciencia que estudia, analiza y pretende manipular- con distintos grados de éxito- la materia, a escala nanométrica.

Esto nos lleva a la necesidad de definir qué es nano.

¿Qué significa el término nano?

El término «nano» es un prefijo griego que alude a una medida correspondiente al valor 10-9, es decir que es igual a 0,000 000 001. Y como se trata de un prefijo, al adicionarlo a una unidad de medida cualquiera, significa que es la milmillonésima parte de esa unidad, ya sea el metro, el gramo, el litro o lo que fuera.

En otras palabras, no se refiere a objetos materiales sino a tamaños de objetos que pueden ser tan variados como se quiera, desde compuestos químicos hasta partículas minerales o entes biológicos.

De allí que la Nanotecnología sea un campo vastísimo, y que cada científico conozca una «nanoparte» 😀 de él, de tal manera que la tarea será multidisciplinaria, y aquí veremos apenas una introducción a algunas de sus relaciones con el ambiente.

¿Cuándo surge la nanotecnología?

Suele considerarse que el fundador de la nanotecnología fue Richard Feynman, premio Nobel de Física, que ya en 1959 propuso manipular los átomos y moléculas, de manera que se pudieran fabricar productos novedosos, a partir de su reordenamiento.

Hoy en día esa intención se materializa en la Nanotecnología Molecular, pero hay campos mucho más amplios que utilizan nanopartículas (o NP), y por ende hoy se entiende que es nanotecnológica toda manipulación de objetos materiales con dimensión entre 1 y 100 nanómetros.

¿Qué aspectos de la nanotecnología se aplican al cuidado del ambiente?

Son muchos, por lo cual, no será ésta la única vez que hablaremos de esto, pero en este primer abordaje, digamos que esencialmente se aprovecha la altísima superficie específica de la materia tan finamente dividida, porque tiende a presentar una elevada capacidad de adsorción.

Esta propiedad permite a las nanopartículas, en muchos casos, capturar algunos elementos contaminantes del ambiente, con el objeto de extraerlos luego, en la forma de los nuevos complejos generados, ejerciendo una acción limpiadora sobre el medio.

¿Qué técnicas están ya en uso y cuáles son sus aplicaciones más comunes?

Siempre sobre la base de la reactividad a la que aludía más arriba, en lo relacionado con el ambiente, ya se aprovecha la tecnología de las nanopartículas en el tratamiento de aguas, aprovechando fibras de alúmina; o en procesos fotocatalíticos con dióxido de titanio, (TiO2), que permiten disminuir la acción contaminante de las emisiones de vehículos e industrias.

Las nanopartículas de metales preciosos provocan la oxidación del monóxido de carbono, convirtiéndolo en dióxido, que carece de la toxicidad del primero.

Algunas NP de hierro elemental se están usando en procesos de descontaminación y regeneración de suelos, puesto que al reaccionar con los compuestos contaminantes, los degradan, haciéndolos menos peligrosos, permitiendo una mayor eficiencia en la limpieza del medio.

También existen sistemas de aprovechamiento de nanopartículas de Ti O2 para la obtención de energía en células solares; y otros muchos usos que además, se van multiplicando a medida que avanza el conocimiento.

¿Cuáles son las desventajas del uso de nanopartículas?

Lo primero que voy a señalar es que ahora estoy por referirme a las NP en general, y no sólo ni especÃficamente a las empleadas como agentes «limpiadores» del ambiente.

Por eso, es importante aclarar que también hay NP que se generan naturalmente en situaciones como incendios forestales o erupciones volcánicas, por citar algunas. También hay un cierto grado de producción biológica natural, como son los virus y bacterias.

De allí resulta una clasificación de las NP, que las separa en Naturales y Antropogénicas, según que en su producción haya o no intervenido el hombre.

En el caso de las antropogénicas, las principales desventajas son sus altos costos de producción, sobre todo cuando se trata de las de metales preciosos; y lo relativamente reciente de sus aplicaciones más novedosas, lo que en el caso del ambiente, no permite todavía visualizar con total seguridad los efectos a largo plazo de su introducción en el mismo.

¿Qué nuevos problemas se plantean en relación con estas aplicaciones?

Derivados de lo expuesto más arriba, las nanopartículas pueden convertirse en sí mismas en elementos contaminantes, ya que su pequeño tamaño les confiere alta movilidad y difusión, y de no contarse con elementos de trazabilidad y sistemas de recuperación eficiente con posterioridad al uso, su influencia en el complejo sistema ambiental puede deparar algunas sorpresas.

Efectivamente, gran parte de las nanopartículas que se utilizan en las diversas industrias y en la medicina misma, terminan liberadas en el aire, el agua y/o el suelo.

Establecer las maneras de controlar esas emisiones y liberaciones, es el nuevo desafío que en buena medida las mismas NP están ayudando a resolver, como he mencionado más arriba.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Otro lugar que los geólogos deberíamos visitar en Argentina: la Puna.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

¿Qué es la Puna?

Esencialmente se trata de una Provincia Geológica, tal como la he definido en su momento. Pero es también una ecorregión con flora, clima y fauna características, y un ambiente topográfico con relieve particular, que los geógrafos definen como meseta, cosa que los geólogos cuestionamos, como verán más abajo.

Hoy insistiré en el aspecto como provincia geológica, que es el que mejor puedo presentarles.

¿A qué debe su nombre?

El término puna procede del quechua, y significa ‘región de altura’ o «zona muy alta», precisamente porque sus altitudes superan los 3.500 msnm.

¿Dónde se encuentra y cuáles son sus límites?

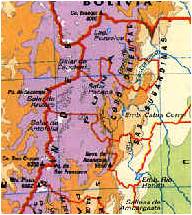

La Puna es una región enclavada en el área central de la cordillera de los Andes, y si bien es compartida por varios paíes, ya que estrictamente es la terminación austral del Altiplano boliviano y peruano, hoy me ocuparé de la porción específicamente argentina, que comprende partes de las provincias de Salta, Jujuy, una mínima parte oeste de Tucumán, y un setor de Catamarca.

Puede generalizarse que exhibe baja presión atmosférica, escasa difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y temperatura media anual en el intervalo entre 6ºC y -7°C. Tiene un drenaje centrípeto y bajos topográficos donde se generan evaporitas.

La Puna Argentina está limitada al norte y al oeste por las fronteras internacionales que la separan de Bolivia y Chile respectivamente, aunque debemos señalar que los rasgos geológicos se extienden por Bolivia, con prescidencia de las convenciones políticas internacionales.

Por otra parte, si bien los límites por el extremo sur se discuten bastante, los más aceptados, propuestos por Turner, se definen por el borde austral de la Cordillera de Buenaventura en Catamarca (26º 45′ S).

El límite oriental es más elaborado, ya que se trata de una línea imaginaria, construida desde las proximidades del abra de Huajra, en el límite entre Bolivia y Argentina, y que sigue luego al este de la Laguna Pozuelos, al oeste de la porción norte de las Salinas Grandes, internándose por la parte sur de éstas, y pasando al oeste del nevado de Acay y por el borde occidental del valle Calchaquí. Allí toma una dirección ligeramente sudoccidental, hasta unirse con el límite austral ya mencionado.

Es interesante mencionar hacia el este, la presencia de largos valles profundizados fluvialmente a lo largo de millones de años, conocidos como quebradas, de las que las más atractivas turísticamente son la de Humahuaca, que conecta la Puna con el valle de Jujuy; y la del Toro que parte desde el Valle de Lerma y los Valles Calchaquies para llegar al centro puneño.

¿Qué características geológicas fundamentales presenta?

En un sentido muy estricto, la puna no es una verdadera meseta o altiplano, sino más bien una gran extensión del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia terciaria, que presenta en su interior cordones montañosos orientados según los meridianos.

Esos cordones no son sino bloques de falla, cuya elevación diferencial supera hasta en 2.000 metros el nivel de base de la puna, que oscila entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Los salares deberían su presencia a un levantamiento relativamente tardío de la porción oriental de la puna, respecto al resto del área. De resultas de ello, el drenaje de los ríos quedó interrumpido y las cuencas endorreicas así formadas dieron lugar a las evaporitas cuando el agua fue insuficiente para mantener las sales en disolución.

La aridez de la puna se debe a las cadenas montañosas que la bordean por el occidente y que impiden el paso de vientos húmedos procedentes del Océano Pacífico, determinando que las precipitaciones se produzcan del lado de barlovento, es decir al oeste de las mencionadas cadenas.

La Puna presenta un basamento cristalino precámbrico, integrante del macizo de Brasilia y buzante al norte, que actuó como una cuenca sobre la que se depositaron sedimentos paleozoicos tardíos y mesozoicos, que sobrellevaron fracturamiento, plegamiento e intrusiones ígneas a lo largo de diversos pulsos.

Durante el Terciario, y en coincidencia con la orogenia andina, ocurrió un sobre-elevamiento de toda la zona, acompañado por fallas tectónicas e intenso vulcanismo, que dio nacimiento a volcanes como el Llullaillaco, el Ojos del Salado y el Tres Cruces.

Toda la intensa actividad sísmica y volcánica del área se entiende en el marco de la Tectónica Global, ya que la región yace muy próxima al límite de contacto de las placas de Nazca y Sudamericana, de las que nos hemos ocupado tantas veces.

¿Por qué otras razones vale la pena visitarla?

El propio paisaje es de por sí imponente y para muchos visitantes tiene algo de mágico y sanador, por su silencio, su cielo aparentemente cercano y casi siempre límpido, y sobre todo por la carencia de todo estímulo estresante, propio de las zonas densamente pobladas.

Por otro lado, las estructuras, los volcanes y los salares, sumados a los efectos bien visibles -debido a la escasa cubierta vegetal- de la meteorización y de la erosión glacial y periglacial, son en sí mismos atractivos más que suficientes para los geólogos y aficionados a la Geología.

Hay también sitios en que se encontraron rastros de diversas culturas precolombinas, momias incluidas, como los niños de Llullaillaco.

Es interesante además la fauna, conformada esencialmente por camélidos, y por depredadores como el zorrino o el lince.

Las artesanías regionales, como la alfarería y los tejidos rústicos son un atractivo más. y contribuyen a la economía regional, que aparte del turismo se centra en la explotación de los salares.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: El mapa que ilustra el post es de una imagen de Google. Las fotos de arriba son de la puna catamarqueña (zonas cercanas a Antofagasta de la Sierra y Antofalla) y la que cierra el post es del Cono de Arita en el salar Arizaro, en la zona de Tolar Grande, provincia de Salta. Fueron tomadas en un viaje que hicieron Dayana y Guillermo en marzo de 2014.