Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Factores que distribuyen el agua en las distintas porciones de su ciclo natural. Parte 2.

El post del lunes pasado ya nos ha ido introduciendo en tema, de modo que hoy sólo nos queda completar algunos pocos puntos, pero les recomiendo que si no lo han hecho ya, vayan a leer la primera parte, para darle un marco más completo a lo que leerán hoy.

El post del lunes pasado ya nos ha ido introduciendo en tema, de modo que hoy sólo nos queda completar algunos pocos puntos, pero les recomiendo que si no lo han hecho ya, vayan a leer la primera parte, para darle un marco más completo a lo que leerán hoy.

¿Cuál es la incidencia del terreno subsuperficial?

Las condiciones del terreno por debajo de la superficie, aunque pueden parecer de escasa incidencia en lo que pase con el agua recientemente precipitada, definen sin embargo algo muy importante, que es el grado de saturación del terreno expuesto.

Es importante entonces recordar que cuanto más saturado de agua se encuentre el terreno, más dificultosa es la infiltración, y más agua escurre por la superficie.

El hecho de que un suelo esté más o menos saturado, resulta a su vez de la capacidad que éste tiene de evacuar el agua, en todo su volumen, incluyendo así las partes más profundas.

Y allí entran en juego entonces las condiciones de porosidad y permeabilidad del material involucrado.

¿Qué se entiende por porosidad?

Porosidad es la relación entre los espacios vacíos y el volumen total de una roca. Se expresa comúnmente en porcentaje, según la siguiente ecuación:

porosidad= (volumen de poros/ volumen total) x100

Depende en principio del tamaño, la forma y la selección de los granos que constituyen el sedimento involucrado, (porosidad primaria); pero puede también deberse a la presencia de fracturas, cavidades de disolución, o espacios dejados por escapes de gases en vulcanitas, en cuyo caso se trata de rocas duras, y la porosidad es de carácter secundario. También de carácter secundario es la porosidad resultante de perturbaciones biológicas, tales como huecos dejados por raíces, o por remoción de partículas por la fauna.

La porosidad indica solamente la capacidad para retener el agua, pero no necesariamente implica posibilidad de movimiento o de flujo a través del material afectado.

Es la permebilidad la que define las reales probabilidades de traslado del agua a lo largo de ciertas distancias.

¿Qué es la permeabilidad?

La permeabilidad es la capacidad de un material de ser atravesado por un líquido, y se expresa como la cantidad de agua que fluye por una superficie unitaria de una sustancia dada, en la unidad de tiempo.

La permeabilidad se relaciona con la porosidad, pero no de una manera directa. Si bien, la porosidad es requisito previo, -todo sedimento permeable debe ser poroso- un material puede ser poroso e impermeable.

En efecto, para que un cuerpo que posee poros sea permeable, esos poros deben estar suficientemente interconectados.

Un ejemplo típico es la arcilla, que por el tamaño tan pequeño de las partículas que involucra, resulta muy porosa, pero por la forma de empaquetamiento de esas partículas, cierra las posibles conexiones entre espacios vacíos, con lo cual pese a su alta porosidad es prácticamente impermeable.

También la permeabilidad puede ser secundaria, cuando por ejemplo se trata de una roca masiva, sin porosidad, pero afectada por agrietamientos, fisuras o diaclasas que permiten el pasaje del líquido, aun cuando sólo sea por espacios muy restringidos y limitados.

En función de la porosidad y la permeabilidad subsuperficial, el estado de saturación de la capa sobreyacente es variable, y favorece en unos casos la infiltración, y en otros el escurrimiento.

¿Cómo actúa la vegetación?

La vegetación favorece fundamentalmente a la evaporación, ya sea porque intercepta una porción del agua precipitada, generando su paso hacia el estado de vapor de agua directamente desde la superficie vegetal; o porque la incorpora a su ciclo vital y la devuelve como evapotranspiración, o la retiene como parte de sus tejidos.

Cualquiera sea el caso, el escurrimiento disminuye, porque además la rugosidad que la flora provee al terreno, desacelera los desplazamientos del agua.

¿Cuál es la injerencia del hombre?

En general es indirecta, pero nunca despreciable. Y digo que es indirecta, porque normalmente lo que hace es modificar los factores ya mencionados, por ejemplo a través de la deforestación o reforestación, de la construcción de caminos pavimentados o consolidados, de la urbanización, de la impermeabilización de terrenos, por ejemplo para su uso como plantas de tratamiento de residuos, etc.

Repetimos entonces lo ya dicho: todas y cada una de las intervenciones humanas pueden tener un impacto indeseado si se afecta el balance hídrico sin intentar su compensación, siquiera relativa, a través de otras acciones colaterales.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

Factores que distribuyen el agua en las distintas porciones de su ciclo natural. Parte 1.

En un post anterior les expliqué con muchísimo detalle cómo el agua se recicla según un circuito que se representa en la ecuación hidrológica conocida como balance hídrico, y antes de leer este post sería bueno que repasaran esos conceptos.

En un post anterior les expliqué con muchísimo detalle cómo el agua se recicla según un circuito que se representa en la ecuación hidrológica conocida como balance hídrico, y antes de leer este post sería bueno que repasaran esos conceptos.

Les dije en ese momento, que hay factores (naturales y también antrópicos) que definen la cantidad de agua cuyo destino será, según el caso, evaporarse, infiltrarse o correr por el paisaje.

Hoy hablaremos un poquito de esos factores, que si bien son supersencillos, y el mero sentido común apunta hacia ellos, muchas veces son desatendidos a la hora de la planificación territorial, con consecuencias casi siempre indeseadas e indeseables.

Como vale la pena ahondar un poco en algunos conceptos laterales, dividiré el tema en dos posts consecutivos, para otros tantos lunes.

¿Qué se entiende por factor?

Ya en el post relativo a sistemas, que he linkeado más arriba, les expliqué qué se entiende por factor, y les di algunos detalles más, pero recordemos aquí simplemente, que se puede pensar los factores en términos de «circunstancias», es decir características particulares de cada situación, que modifican de una u otra manera el curso de un proceso.

Para el caso del balance hídrico son las propiedades específicas de un terreno que favorecen o desfavorecen el escurrimiento, la infiltración o la evaporación. Todos se interrelacionan, y se influyen mutuamente, además.

¿Cuáles son los principales factores naturales en el balance hídrico?

En una enumeración sintética podríamos señalar los siguientes:

- Las características propias de la precipitación.

- La distribución temporal de las precipitaciones.

- El relieve.

- Las condiciones del terreno superficial.

- Las condiciones del terreno subsuperficial.

- La vegetación

¿Cómo influyen las características de la precipitación?

En primer lugar, debe considerarse si la precipitación es en forma de nieve, granizo o lluvia. En los dos primeros casos hay un natural retraso en el escurrimiento, debido al tiempo requerido para la fusión que facilita el escurrimiento.

En segundo lugar, es vital la intensidad de la precipitación, vale decir la cantidad de agua caída por unidad de tiempo. Cuanto más intensa es la lluvia más favorecido es el escurrimiento, y cuanto menos intensa, más factible la infiltración.

¿Cómo influye la distribución anual de las precipitaciones?

En las regiones donde las precipitaciones se concentran en unos pocos meses en el año, y siendo los montos de las mismas lo suficientemente elevados como para generar lluvias intensas, un alto porcentaje del agua disponible escurre superficialmente.

Donde no hay estacionalidad, lo corriente es que las precipitaciones revistan menor intensidad, con lo cual la favorecida es la infiltración.

Y allí donde la sequía es la norma, y hay sólo unas pocas lluvias anuales, las condiciones atmosféricas suelen ser muy proclives a la rápida evaporación.

Hasta aquí habrán notado ustedes que estos factores son altamente independientes de la acción antrópica, pero algunos de los que siguen, pueden en cambio verse afectados en alguna medida por las acciones humanas, razón por la cual es tan importante tener en cuenta la posible incidencia de las decisiones de planificación e intervención territorial sobre el balance hídrico.

En efecto, resultados indeseables como las inundaciones, el agotamiento de los acuíferos, o el ascenso de las napas hasta afectar los suelos y las urbanizaciones, pueden tener relación con la afectación de los factores que siguen, por decisiones erróneas, o insuficientemente evaluadas.

Veamos, entonces esos factores donde las acciones humanas impactan de manera más o menos directa.

¿Cómo incide el relieve?

Fundamentalmente a través de las propiedades de la pendiente. Cuanto más pronunciada y regular, más favorable resulta para el escurrimiento, por lo cual, menos cantidad de agua precipitada queda disponible para la evaporación y la infiltración.

Si la pendiente, en cambio, aun siendo empinada, presenta gran irregularidad, es decir que se ve interrumpida por espacios más planos, la velocidad de descenso del agua disminuye en esos sitios, permitiendo un aumento en las otras fracciones.

Cada cambio en el ángulo de la pendiente incide en el balance hídrico de manera casi inmediata.

Como generalización meramente ilustrativa, suele decirse que en áreas montañosas, alrededor del 80% del agua precipitada tiende a escurrir, mientras que en zonas de llanura el escurrimiento desciende hasta aproximadamente el 1%.

Es por eso, por ejemplo que en zonas con relieves inclinados, un buen manejo implica el cultivo en terrazas que siguen las curvas de nivel, acortando así las pendientes y dificultando el escurrimiento.

¿Cuál es la incidencia del terreno superficial?

En primer lugar, cuanto mayor sea su rugosidad, y cualquiera sea la pendiente, la velocidad de escurrimiento disminuye, dando más oportunidades a la evaporación y la infiltración.

Inversamente, la compactación, natural o no, y la pavimentación, la nivelación, etc., -casi siempre antrópicas- tienden a favorecer el escurrimiento.

Entre otras condiciones naturales relacionadas con el terreno superficial y que inciden en el balance hídrico, se deben considerar: la granulometría del suelo, su textura, el tipo de roca presente, y su estado estructural (si hay o no fracturas, por ejemplo), el espesor del sedimento si lo hay, etc.

Muchas de estas características pueden ser alteradas por el hombre, a través de la urbanización, y algunas formas de manejo agrícola.

Por hoy creo que ya hemos conversado lo suficiente, pero para el próximo lunes, todavía nos quedan por contestar las siguientes preguntas:

¿Cuál es la incidencia del terreno subsuperficial?

¿Cómo actúa la vegetación?

¿Cuál es la injerencia del hombre?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

¿Cómo se origina el magma?

Ya antes de este post he ido avanzando numerosos conceptos que les conviene repasar para poner este tema en su contexto. Por ejemplo, deberían leer, como mínimo el post en el que hice una síntesis relativa a todos los procesos que se relacionan con el magma, y a partir de él, seguir también todos los links, para leer las explicaciones que se vayan requiriendo en cada momento.

Ya antes de este post he ido avanzando numerosos conceptos que les conviene repasar para poner este tema en su contexto. Por ejemplo, deberían leer, como mínimo el post en el que hice una síntesis relativa a todos los procesos que se relacionan con el magma, y a partir de él, seguir también todos los links, para leer las explicaciones que se vayan requiriendo en cada momento.

Pero comencemos desde lo más básico, que no por eso deja de ser un tema muy interesante.

¿Qué es el magma?

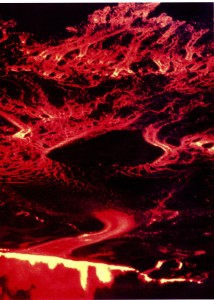

La palabra magma procede del griego, μἀγμα, que puede traducirse como mezcla, pasta o ungüento, y es el nombre que se da a toda masa de roca fundida en el interior de la Tierra, por efectos de presión y temperatura. Eventualmente puede alimentar volcanes, o encontrar otras vías de salida hacia la superficie, donde cambia su nombre por el de lava.

También puede enfriarse en el interior mismo de la tierra, y dar lugar entonces a los procesos plutónicos que les expliqué en el post que les recomendé que leyeran antes. ¿Vieron que no les digo al cuete que vayan a leer algo?

¿Cómo se compone el magma?

Como el nombre lo indica su estado es pastoso, vale decir que es un fluido viscoso.

Puede considerarse también como una solución sobresaturada carente de un solvente identificable, ya que se trata de un sistema en el que los componentes se mantienen mutuamente en solución.

Por esta razón, la composición química es muy variada e inestable, puesto que pequeños cambios en las condiciones ambientales producen escapes de volátiles, solidificaciones, etc., que hacen que la composición general de la mezcla vaya modificándose.

Habitualmente en su composición química, los magmas incluyen aniones de sílice (dióxido de silicio), y cationes como potasio, magnesio, hierro, sodio, calcio y aluminio. También hay vapor de agua y dióxido de carbono, además de elementos menos comunes, como fósforo, azufre, cromo, titanio, etc. Cuando la fusión es parcial, o en las primeras fases de enfriamiento pueden encontrarse también fragmentos de rocas y cristales respectivamente.

¿Qué es una cámara magmática?

La camara magmática es el espacio físico que ocupa el magma en el interior de la Tierra. A diferencia de la idea generalizada de que se trata de una cavidad preexistente que se va llenando de esa pasta fundida, lo que ocurre en realidad es que roca sólida se convierte en cámara magmática cuando ella misma pasa al estado de fusión. Ya veremos que después de formarse, sí puede desplazarse fuera de la cámara, rellenando grietas de otro origen.

Pero la cámara misma no es otra cosa que un volumen de roca que cambia de estado.

¿Son todos los magmas iguales?

No, según las proporciones de los elementos presentes, los magmas cambian tanto en sus características como en su comportamiento, pero eso lo discutiremos en un post más adelante, cuando me refiera específicamente a la clasificación de magmas. ¿O acaso creían que iban a ser especialistas en magma con leer un solo postcito sobre el tema?

¿Cuándo se produce la fusión de la roca?

El paso de estado sólido a pastoso sucede cuando se alcanzan las temperaturas suficientes para que los minerales presentes se fundan. Así pues, según cuáles sean esos minerales y sus correspondientes proporciones, o en otras palabras, según el tipo de magma, (clasificación que todavía nos falta aprender), la temperatura requerida variará en un rango tan amplio como 600 a 1400° C.

Ya saben que existe un aumento de temperatura consistente con el avance en profundidad, de modo que el momento de la fusión también tiene que ver con la profundidad y las anomalías del gradiente geotérmico. (Si no leyeron los posts que les indiqué, esto tal vez no les quede claro, pero están a tiempo de ir a repasarlos ahora)

Para complicar un poco más el panorama, tienen influencia también la presión, que como habrán aprendido en física modifica los puntos de fusión en las soluciones, y la presencia o ausencia de agua, que también cambia el comportamiento de la mezcla.

Básicamente puedo decirles que a igualdad de temperaturas, si hay agua en el magma, un aumento de presión, por la causa que fuere, puede ser el disparador de la fusión. A la inversa, en mezclas secas, es un alivio de la presión lo que funde el material.

Piénsenlo así: en una solución- es decir cuando hay agua presente- el aumento de presión hace descender el punto de fusión de los elementos presentes. Un ejemplo que les puede ayudar a visualizar esto es el efecto de las ollas a presión, que aceleran la cocción de los alimentos.

En el extremo opuesto, cuando hay mezclas secas, la presión confinante, «sostiene» el estado sólido, exigiendo más temperatura para su fundición. Yo lo asimilo, para recordarlo, a una calza ajustada (presión) que mantiene en su lugar las carnes flojas (estado sólido). Al quitar la calza (alivio de presión) sobreviene el desparramo (fusión). Un ejemplo un poco grosero, pero que apuesto que no van a olvidar 😀 .

Por supuesto que se los puedo explicar mucho más académicamente, y para eso les he preparado un archivo prezi, que les puede ser mucho más gráfico y didáctico. Recuerden que deben moverse por el prezi, haciendo click en las flechas de avance o retroceso. Pero primero deben esperar la carga del archivo.

El diagrama es tomado de Sawkins et al (1974), y yo le he agregado mis propias aclaraciones.

¿Qué pasa una vez que se ha generado el magma?

Como ya les adelanté al comienzo del post, el magma puede solidificarse en la cámara, o bien buscar su camino ascendente, para aliviar las presiones a que está sujeto. Si tiene éxito y llega a la superficie dará lugar a los fenómenos del vulcanismo, pero si se enfria por el camino ocurrirán otros procesos no menos importantes.

Sobre las condiciones y caracteréticas de ese viaje ascendente, sobre el enfriamiento y sobre los fenómenos volcánicos iremos hablando lentamente en sucesivos posts. Así pues, no dejen de pasar por el blog.

Bibliografía

SAWKINS,F.J; CHASE,C.; DARBY,D.G.; RAPP.G. Jr.1974. «The evolving earth» Mac Millan Publishing Co.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La foto que ilustra el post fue escaneada desde una revista alemana que lamentablemente se me ha traspapelado, razón por la cual no puedo poner los datos completos. Si alguien se reconoce como autor de la toma, no tiene más que decirlo y le doy el crédito correspondiente.

La caverna El Sauce en Córdoba Argentina. Parte 1.

Ya con motivo de la participación del blog en el Tercer Taller Participativo de Rescate en Cavernas y Minas, les prometí mucha información complementaria, y ahora estoy comenzando a cumplir ese compromiso.

Dada la multiplicidad de aspectos a contemplar, este primer post se ha hecho muy extenso y por eso mismo lo he dividido en dos partes. Después vendrán muchos más sobre aspectos particulares que hoy se presentan muy someramente.

Pero dejemos ya la introducción y comencemos con los aspectos más básicos que harán comprensible la eventual visita a la Caverna, excursión que recomiendo sin dudarlo a todos los que aman el Turismo -aventura.

¿Qué es una caverna?

Una caverna, también conocida como cueva, y hasta a veces como gruta es una cavidad confinada o semiconfinada, de origen natural que forma parte del paisaje y responde a múltiples causas, que iremos conociendo lentamente en este blog.

Su morfología, profundidad, tamaño y grado de confinamiento es altamente variable, según los procesos que actuando juntos o individualmente le hayan dado origen primero, y modificado a lo largo del tiempo después.

Según esas características, puede ser en la actualidad o haber sido en el pasado hábitat de numerosas especies vegetales y animales, y hasta refugio de seres humanos.

Por eso las cavernas son sitios de interés para geólogos, paleontólogos, biólogos, arqueólogos y antropólogos, además de los espeleólogos que procediendo desde cualquiera de esas disciplinas, o como simples aficionados se dedican a su análisis, mapeo y exploración.

¿Qué tipos de cavernas existen?

Debido a que, como ya les expliqué alguna vez, toda clasificación depende del criterio que se seleccione para establecerla, es importante señalar que en este caso me referiré a los distintos tipos de cavernas según su origen.

Así pues, según el proceso dominante que genera una caverna, ésta puede ser en primera instancia reconocida como primaria o secundaria, según el criterio de Montoriol Pous (1973).

Una cueva es primaria o singenética cuando se ha formado al mismo tiempo que la roca en la que se establece, mientras que es secundaria o epigenética cuando son procesos posteriores los que horadan de alguna manera la roca preexistente.

Entre las primarias se encuentran fundamentalmente las volcánicas, de las que hablaremos en otro post, aprovechando la circunstancia de que he visitado por lo menos dos de ellas, en lugares muy diferentes y con características también muy disímiles.

Entre las secundarias, los procesos causantes son mucho más variados y a veces convergentes, siendo los más comunes la meteorización, la erosión, la fusión y hasta el tectonismo.

Ejemplos de cavernas de meteorización son los taffonis en granito, que son comunes en algunas zonas de nuestra provincia, razón por la cual también serán motivo de futuros posts; ejemplo de erosión son las kársticas y pseudokársticas, de las primeras de las cuales hablaremos hoy. También algunas grutas marinas tienen que ver con la erosión.

Los procesos tectónicos intervienen junto con la meteorización en los mencionados taffonis, y a veces pueden generar pequeñas cavidades por sí mismos. Las cavernas de fusión se generan en el hielo y también hablaremos de ellas alguna vez.

¿Dentro de qué grupo se encuentra la caverna El Sauce?

El Sauce es una caverna secundaria, y dentro de ellas, corresponde a las generadas por erosión, más específicamente por erosión química dominante, donde la roca resulta solubilizada por los líquidos circulantes por grietas y poros. Cuando se dan condiciones muy específicas, como es el caso de esta caverna El Sauce, la disolución es suficiente como para generar espacios por donde puede discurrir un río subterráneo.

Por ser ése el origen, y ocurrir en rocas calcáreas preexistentes, el tipo específico de El Sauce es de caverna kárstica o de karstificación o carsificación propiamente dicha. La pseudokarstificación o karstificación en su sentido más amplio, sólo se distingue de la ss por tener lugar en otros materiales también solubilizables, como yeso, halita, etc.

¿Cómo fue su génesis?

Ya les he dicho que los procesos kársticos tienen lugar sobre rocas calcáreas, es decir calizas y hasta dolomías (las que contienen algo de Mg), compuestas fundamentalmente por carbonato de calcio, el cual resulta soluble en aguas ligeramente ácidas, y sobre todo con temperaturas medias a bajas.

Este fenómeno no tiene posibilidad de producirse si el agua es de pH neutro, pero esta cualidad raramente se da en la naturaleza, porque en la propia atmósfera, el agua de lluvia se carga de CO2 y forma ácido carbónico de composición CO3 H2, y pH menor que 7.

Aun cuando la cantidad de CO2 que se carga en la atmósfera sea demasiado exigua para generar la acidez necesaria, también hay fuentes de ese compuesto en el propio suelo, donde se genera por actividad biológica de bacterias y fauna del suelo, y por la respiración de las propias raíces.

Lo concreto, es que ese ácido carbónico resultante de la combinación del agua y el dióxido de carbono, reacciona a su vez con el carbonato de calcio, (que forma las rocas calizas) generando un carbonato ácido, o bicarbonato de calcio, que es soluble, y se moviliza por los poros y grietas, dejando espacios vacíos que crecen a lo largo de cientos, miles o millones de años hasta formar las cuevas que hoy nos ocupan.

CO3 Ca (carbonato de calcio insoluble)+CO3 H2 = (CO3 H)2Ca (bicarbonato soluble)

El CO2 tiende a escapar en forma de gas cuando se libera de la presión que lo mantiene disuelto en el agua, fenómeno muy interesante porque es el que produce las precipitaciones de que hablaremos más adelante, vayan tomando nota.

Creo que por hoy tenemos ya bastante, de modo que para la semana próxima, quedarán las respuestas a las siguientes preguntas, que serán el tema de la segunda parte de este post:

¿Cuál es el marco geológico de la caverna El Sauce?

¿Cómo se la descubrió?

¿Qué características tiene?

¿Por qué no hay en ella estalactitas ni estalagmitas?

Bibliografía

Montoriol-Pous, J. 1973. Sobre la tipología vulcanoespeleogénica. Act. III Simp.Espeleol: 268-273.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por Dayana, quien ofició de fotógrafa para el blog en nuestra particiación en el Taller.

¿De qué depende que se forme un fósil?

Hoy vamos a avanzar un poco más en nuestro conocimiento sobre fósiles y Paleontología. Les recuerdo que ya hemos visto qué tipos de fósiles existen, y cuáles son los procesos involucrados en su generación.

Hoy vamos a avanzar un poco más en nuestro conocimiento sobre fósiles y Paleontología. Les recuerdo que ya hemos visto qué tipos de fósiles existen, y cuáles son los procesos involucrados en su generación.

Si no leyeron esos posts, les recomiendo que aprovechen los links y vayan a verlos antes de seguir adelante, porque hoy vamos a aprender de qué factores depende el hecho de que la producción misma de un fósil tenga o no lugar.

Porque no es cuestión de morirse nomás y pasar a ser candidato a la vitrina de un museo. No, señor: sólo unos pocos ejemplares de los muchos millones que pasaron por la Tierra se conservaron como registro de acontecimientos del pasado. De los demás, ni recuerdos quedan.

Y como ya dije antes, precisamente de las razones por las cuales tan pocos restos tuvieron la posibilidad de ser preservados para nuestro estudio actual, es que vamos a ocuparnos hoy.

A esas razones las llamaremos factores condicionantes para la generación de fósiles. Y ojo, porque digo generación, y no necesariamente conservación, porque después de formados pueden pasarles miles de cosas que acaben también con ellos, pero esas historias serán temas para otros posts.

Hoy me conformo con explicar por qué algunos organismos se convirtieron en fósiles y otros, en simple polvo, como suele decirse en algunas religiones.

¿Cuáles son los factores condicionantes de la formación de un fósil?

Por cierto, las condiciones son muy variables en distintos tiempos , lugares, y para cada tipo de organismo, pero pueden resumirse en los siguientes requerimientos, los cuales combinados entre sí van cambiando las posibilidades de fosilización.

Así, pues, los factores que condicionan la fosilización son:

- La naturaleza del propio organismo.

- El lugar en que ocurre la muerte del organismo.

- Las condiciones climáticas en el tiempo y lugar del deceso.

- Las características del enterramiento.

¿A qué se refiere la naturaleza del organismo original?

Este factor alude al hecho de que todo organismo es más proclive a la conservación cuanto más resistente es, o más partes duras contiene. Así, por ejemplo, una babosa, tiene hoy pocas chances de ser mañana un fósil, pero si el ser vivo en cuestión tiene partes como dientes, uñas, endoesqueletos (los huesos, obviamente) o exoesqueletos, como las valvas o conchas, digamos, sus posibilidades se multiplican.

¿Hay excepciones a este principio?

Sí, por cierto, cuando se trata de fósiles del tipo huellas (que ya describí en uno de los posts que les mandé a leer) la ausencia de partes duras puede ser irrelevante.

Del mismo modo, si la conservación es en ámbar o se trata de congelamiento, o momificación, la importancia de los elementos duros se diluye. Si no saben de qué les estoy hablando, seguramente no fueron a leer los posts anteriores, de modo que les conviene hacerlo ¡ya!

¿Por qué el lugar de la muerte del organismo es importante?

Porque el proceso de fosilización, en la mayoría de los casos es muy lento, y no tendrá tiempo de producirse en zonas muy inestables geológicamente, o sujetas a avalanchas, sismos, corrimientos, erupciones volcánicas, etc., que irán deformando y destruyendo los restos antes de que se conviertan en fósiles. Por esa razón las zonas estables y sin mayores riesgos geológicos suelen ser las más favorables.

Por otra parte, las muertes de organismos en pantanos tienden a la generación de carbón, lo cual es un destino de la materia orgánica diferente a la fosilización. Algunas cuencas, a su vez pueden conducir a la formación de petróleo antes que de fósiles, pero ése será tema de otros posts.

¿Hay excepciones?

Sí, hay zonas volcánicas, en las que la fosilización es favorecida precisamente por las cenizas que rápidamente sepultan los cuerpos y los protegen de la putrefacción, por el tiempo suficiente como para que se generen moldes de los mismos.

¿Cómo influyen las condiciones climáticas?

Por lo general, los climas cálidos y lluviosos definen una rápida putrefacción de los restos, mientras que el hielo puede ser una manera óptima de conservarlos, aun con todas sus partes blandas intactas. Asimismo, las regiones desérticas pueden provocar deshidratación y la consecuente momificación natural.

Además, cuando el clima favorece la formación del suelo, la materia orgánica generalmente se incorpora a él a través de sucesivas transformaciones que crean el humus, impidiendo la fosilización. Salvo cuando se trata de suelos salinos, en donde la presencia de sales puede ser en circuntancias dadas, un punto a favor y no en contra.

¿A qué se refiere el sepultamiento, y cuándo es más favorable?

La condición más deseable es que el enterramiento ocurra con relativa rapidez, evitando que otros seres vivos los consuman para alimentarse y el organismo original vaya desapareciendo.

Pero no cualquier tipo de sedimento es igualmente apto para mantener el organismo intacto. Por lo general los sedimentos finos son los más indicados, ya que los muy gruesos aplastan, deforman y destruyen el cuerpo original.

Además, el tamaño de los poros de los sedimentos involucrados debe ser tal que favorezcan un cierto grado de hipoxia (escasez de oxígeno), porque eso desacelera la putrefacción. Una falta absoluta de circulación de aire puede favorecer la acción de bacterias anaeróbicas que también atacan al resto orgánico.

¿Hay excepciones?

Sí, las condiciones en estanques de brea o alquitrán, favorecen la fosilización, sin implicar sedimentos detríticos.

¿Para qué sirve todo este conocimiento?

En primer lugar, para saber dónde buscar los yacimientos de fósiles, y en segundo lugar para reconocer las condiciones que debieron reinar en el momento de su generación. O en todo caso, descartar, las que no pudieron haber tenido lugar.

Este aspecto, no obstante se completa con el análisis de lo que pasó después de la formación del fósil, porque ya involucra no sólo su existencia original sino su posterior conservación.

En efecto, como ya les adelanté, el hecho de que un organismo resulte fosilizado no significa necesariamente que se preservará por siempre, y son tantas las cosas que pueden impedir esa conservación que hablaremos de ellas en más de una ocasión, ya lo verán.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La foto que ilustra el post, es de un Smilodon, vale decir un tigre dientes de sable, como Diego de la película La Era del Hielo, y la he tomado de Wikimedia commons.