Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

El Volcán Paricutín y su historia. Parte 1.

Entre todos los volcanes que existen, probablemente el que tiene la historia más interesante es el Paricutín, de México.

¿Dónde queda el volcán Paricutín?

Se encuentra unos 300 km al oeste de la Ciudad Capital de México, en el estado de Michoacán. En el momento de su nacimiento los poblados más cercanos eran Paricutín (hoy desaparecido), San Juan Parangaricutiro (que fue evacuado y dio posteriormente nacimiento a la ciudad Nuevo San Juan Parangaricutiro), y Angahuan. Todo la zona está enmarcada en la meseta Purépecha, elevada alrededor de 2400 metros sobre el nivel del mar.

El Paricutín es el más nuevo de los volcanes que constituyen lo que geológicamente se conoce como Eje Neovolcánico o Cordillera Neovolcánica, que fue denominada así, precisamente por lo reciente del evento que terminó de conformarla, cuando el Paricutín se sumó a los volcanes preexistentes, hace menos de 100 años.

Esta Cordillera atraviesa México aproximadamente a los 19° de latitud norte, conectando las islas Revillagigedo del océano Pacífico con el Golfo de México, lo que incluye a lo largo de su trazado las cumbres más altas existentes en los estados de: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Esto permite considerar al país como eminentemente volcánico.

Vale mencionar algunos de los más conocidos entre los numerosos volcanes que forman parte de este rasgo geográfico: Popocatépetl, Colima, Toluca, Matlalcueye o Malinche, Pico de Orizaba o Citlaltepetl, y por supuesto el propio Paricutín que hoy nos ocupa.

¿A qué se debe su nombre?

El volcán Paricutín- cuyo nombre algunos pronuncian Parícutin- ha sido denominado así por los habitantes locales, los indios tarascanos, quienes hablan el dialecto purépecha. En ese dialecto Parhíkutini significa ‘lugar al otro lado’, no quedando muy claro respecto a qué se refiere ese «otro lado».

Como quiera que sea, es el volcán más joven del mundo, y se considera una de las Maravillas Naturales del mundo.

¿Qué dice la Geología respecto al surgimiento de este volcán?

Como todos los grandes accidentes geográficos que constituyen la superficie terrestre, el Eje Neovolcánico responde a causas profundas que están bastante bien explicadas a través de la Tectónica Global.

En este caso, los eventos tanto sísmicos como volcánicos que son comunes en México, responden a su localización en una zona de contacto entre placas.

En efecto, al oeste el país llega a verse afectado por la Falla de San Andrés, emergente de desplazamientos divergentes entre la placa Pacífica y la Norteamericana; y transformacionales de la placa de Juan de Fuca y otras menores; y al sur por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos bajo la Americana. Todos estos fenómenos los iremos viendo en detalle en el blog, pero su sola mención ya nos permite suponer el por qué de tanta agitación en la dinámica endógena.

¿Qué tipo de volcán es?

Es un estrato volcán, es decir que presenta capas sucesivas de distintos materiales expulsados en diferentes episodios.

En cuanto al tipo de erupciones, han sido dominantemente estrombolianas, vale decir de violencia moderada.

Tanto la clasificación de los volcanes como la de las erupciones están explicadas en los posts que les he linkeado arriba.

¿Por qué es tan interesante la historia del Paricutín?

Por muchas razones, la principal de las cuales es que se trata del único volcán cuyo nacimiento ocurrió ante la vista de los pobladores y pudo documentarse hasta con filmaciones.

Además, durante el tiempo de su actividad, fue posible hacer el seguimiento de la forma en que crecía y evolucionaba el cono a través de las sucesivas erupciones, lo que permite contar hoy con perfiles que pueden compararse entre sí, como pueden ver en la figura que acompaña estas líneas.

Hasta aquí llegamos en esta primera parte del post, en la siguiente, que podrán leer el próximo lunes, les contestaré las siguientes preguntas:

Hasta aquí llegamos en esta primera parte del post, en la siguiente, que podrán leer el próximo lunes, les contestaré las siguientes preguntas:

¿Cuándo y cómo se registró la primera erupción?

¿Qué pasó después con ese volcán?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de este sitio, y la figura interna, de Imágenes Google.

Breves nociones sobre los satélites naturales del Sistema Solar.

Bajo la etiqueta Cosmos del blog, hemos venido conversando sobre los elementos que componen el Sistema Solar, y hoy es el momento de referirnos a los Satélites.

Bajo la etiqueta Cosmos del blog, hemos venido conversando sobre los elementos que componen el Sistema Solar, y hoy es el momento de referirnos a los Satélites.

¿Qué son los satélites naturales?

Son los cuerpos celestes que se mueven alrededor de los planetas, según órbitas elípticas poco excénón propia de energía- rasgo que los distingue de la única estrella del Sistema, el Sol, sino que aparecen iluminados por reflejar la luz solar.

Siendo la Luna el satélite de la Tierra, ese nombre (escrito con minúscula) se aplica también como denominación genérica para todos los restantes.

¿Cuántos son los satélites naturales del Sistema Solar?

El número de los satélites está en continua revisión, dado que las naves espaciales, y los nuevos instrumentos de mayor precisión, han podido últimamente fotografiar pequeños cuerpos que en el siglo pasado eran desconocidos.

El listado de los satélites oficialmente reconocidos hasta ahora, es el que sigue (para cada planeta) y vale la pena mencionar que casi todos han sido denominados con nombres extraídos de la mitología, aunque Urano es una excepción destacable, ya que sus lunas se han bautizado con los nombres de personajes de Shakespeare.

Ni Mercurio ni Venus tienen satélites.

La Tierra tiene 1 : Luna o Selene.

Marte tiene 2 : Phobos y Deimos.

Júpiter tiene 67, con bonitos nombres que pueden ponerle a sus hijos si quieren ser odiados por ellos por el resto de la vida; o a sus mascotas, que son menos rencorosas.

Esos nombres son: Adrastea, Aitné, Amaltea, Ananké, Aedea, Arce, Autónoe, Caldona, Calé, Cálice, Calóroe, Calisto, Carmé, Carpo, Cilene, Elara, Erínome, Euante, Eukélade, Euporia, Eurídome, Europa, Ganímedes, Harpáice, Hegómone, Heliké, Hermipé, Himalia, Ío, Isonoé, Kallichore, Kore, Leda, Lisitea, Megaclite, Metis, Mnemea, Ortosia, Pasífae, Pasítea, Praxídice, Sinope, Spondé, Táigete, Tebe, Temisto, Telxínoe, Tione, Yocasta. Tiene además 14 sin nombre, a los que se alude con números romanos consecutivos.

Saturno tiene 62: Egeón, Aegir, Albiorix, Anthe, Atlas, Bebhionn, Bergelmir, Bestla, Calipso, Dafne, Dione, Encélado, Epimeteo, Erriapo, Farbauti, Febe, Fenrir, Fornjot, Greip, Hati, Helena, Hiperión, Hyrokkin, Ijiraq, Jano, Jápeto, Jarnsaxa, Kari, Kiviuq, Loge, Metone, Mimas, Mundilfari, Narvi, Paaliaq, Palene, Pan, Pandora, Pollux, Prometeo, Rea, Siarnaq, Skadi, Skoll, Surtur, Suttungr, Tarqeq, Tarvos, Telesto, Tetis, Thrymr, Titán, Ymir. Tiene otros 9 designados numéricamente y 3 en espera de confirmación.

Urano tiene 27: Ariel, Belinda, Bianca, Calibán, Cordelia, Crósida, Cupido, Desdémona, Francisco, Ferdinando, Julieta, Mab, Margarita, Miranda, Oberón, Ofelia, Perdita, Porcia, Próspero, Puck, Rosalinda, Setebos, Sicorax, Stefano, Titania, Trínculo y Umbriel.

Neptuno tiene 14: Despina, Galatea, Halimede, Laomedeia, Larisa, Náyade, Nereida, Neso, Proteo, Psámate, Sao, S/2004 N 1, Talasa y Tritón.

Plutón tiene 5: Caronte, Hidra, Nix, Cerbero y Estigia.

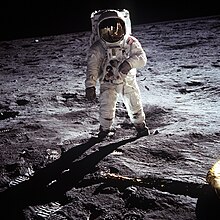

¿Qué puede decirse de la Luna?

Nuestro satélite natural, la Luna, dista 38.440 km de la Tierra. Su diámetro es poco mayor que la cuarta parte del diámetro terrestre, y tarda 27 días y 7 hs. en dar la vuelta a la Tierra, mientras que invierte 28 días en un giro sobre sí misma; debido a ello, siempre se observa una sola «cara» lunar desde la Tierra. Esta característica es lo bastante interesante como para que yo ya haya subido un post detallándola.

La velocidad media de traslación de la Luna alrededor de la Tierra es de 9 km/s.

Es un cuerpo prácticamente carente de atmósfera, posee un débil campo magnético (unas mil veces menor que el de la Tierra), y un campo gravitacional de escasa intensidad.

Por otra parte, carece de núcleo metálico, lo que la priva en gran medida de una actividad endógena de importancia.

Según numerosos científicos, se habría desprendido como un todo desde la corteza terrestre, y este arranque superficial sería la causa de la carencia del mencionado núcleo.

¿Cuál es la importancia de la Luna a nivel geológico?

Ejerce influencia sobre fenómenos terrestes; siendo el mejor comprobado y tal vez el más espectacular, el de la producción de mareas, no sólo de la esfera hidrográfica, sino también del material sólido de la corteza.

Debo aclararles que siendo la Luna un cuerpo tan próximo y de tanta influencia, lo que de ella puede decirse no se ha agotado en este post, sino que volveremos sobre ella y sus fenómenos asociados, más de una vez en el blog.

Y también, en algún momento serán tema algunos satélites de otros planetas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de wikipwdia, y corresponde al Dr en Ciencias y astronauta Buzz Aldrin, caminando en la Luna.

Propiedades físicas de los minerales: la raya.

Seguramente recuerdan ustedes que venimos aprendiendo lentamente a reconocer las diversas propiedades físicas que permiten el reconocimiento macroscópico de los minerales, y que al estudiar el color, nos quedó pendiente un temita que completa ese conocimiento: la raya mineral (Streak en inglés).

Por supuesto, sería interesante que repasaran antes el tema del color, ya que la manera en que aprendimos a denominarlo allí, puede aplicarse también a la raya, si así se desea.

¿Qué es la raya del mineral?

La raya es la propiedad que permite reconocer el color verdadero del mineral, y que resulta mucho más importante que el color directamente visible en el ejemplar entero, ya que a diferencia de este último, la raya es invariable.

En el post que les recomendé leer primero, les expliqué entre otras cosas, que el color puede sufrir muchas variaciones, algunas de las cuales son debidas a deformaciones en la configuración de la red cristalina, lo que determina que los ángulos de incidencia y reflexión de la luz cambien dentro de un cierto rango, y con ellos, la apreciación óptica del color.

¿Cómo se determina la raya?

Como lo que se desea es independizarse de las irregularidades de la red cristalina que afectan el color, la manera más sencilla es destruir las caras de los cristales de tamaño suficiente como para desviar sensiblemente la luz, aun cuando su tamaño sea invisible al ojo humano.

Por eso, las dos alternativas para reconocer la raya son:

- moler el mineral hasta obtener un polvo fino, el que se coloca en un tubo de ensayo, para observarlo exponiéndolo a la luz blanca. Por supuesto este método implica la destrucción de al menos una parte del ejemplar, razón por la cual sólo se aplica cuando no se trata de un cristal perfecto, ni tiene formas que se desea preservar, y el tamaño es lo bastante grande como para poder tomar una pequeña esquirla del material sin que éste pierde su valor o interés.

- como normalmente ningún coleccionista ni mineralogista está dispuesto a lastimar irreparablemente sus amados ejemplares, se ideó, en cambio la alternativa de utilizar lo que se conoce como placa de raya.

¿Qué es una placa de raya?

Se trata de una placa blanca, dura y porosa, que generalmente es de porcelana no vitrificada, como puede ser el dorso de un azulejo, sobre la cual se desliza, ejerciendo una cierta presión, una punta sobresaliente de la muestra a determinar.

Si el mineral es más blando que la placa, dejará una traza pulverulenta del verdadero color del mineral. El método se basa en el mismo principio según el cual una tiza, al ser más blanda que la pizarra en la que se escribe, deja un trazo bien discernible sobre ella.

¿Qué precauciones deben tomarse?

- En primer lugar, asegurarse de que el mineral sea más blando que la placa de raya, de lo contrario, las marcas de desgaste no corresponderán al mineral sino a la placa misma, y no se pueden usar para definir el color del ejemplar. Normalmente la dureza de la placa de raya ronda el grado cinco o seis de la escala de Mohs (de la que pronto hablaremos también), de tal suerte que minerales más duros no se pueden explorar con ella.

- Rayar la placa con el mineral mismo, evitando zonas recubiertas de óxidos o pátinas ajenas al ejemplar de interés.

¿Qué limitaciones tiene la raya como propiedad diagnóstica?

La mayor dificultad es que existe una amplia mayoría de minerales que presentan raya blanca, de modo que sólo puede aplicarse a aquellas especies que tienen una raya de color diferente, y por supuesto, invariable por definición.

Un ejemplo característico es la hematita, que debe su nombre al término hemós= sangre, pese a que la gran mayoría de las veces su color visible es negro o gris acerado. Pero claro, su raya siempre es roja, y de allí viene su nombre.

¿Cuál es la confusión más común con relación a la raya?

Muchas veces, hasta los alumnos avanzados de Geología suelen confundir la raya con la dureza del mineral, pero ya pronto en otro post hablaremos de esa propiedad que no tiene absolutamente nada que ver con su color.

Por hoy, ya pueden salir al recreo. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: la foto que ilustra el post es de Wikipedia, y la siguiente es de la visita de Pulpo al Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles, en Estados Unidos.

¿Cómo se clasifican los acuíferos? Parte 2

Como pueden deducir del título, si no visitaron el post la semana pasada, les conviene empezar por allí, antes de entrar en el post de hoy, en que sólo voy a contarles de uno de los grandes grupos de acuíferos: los confinados.

Como pueden deducir del título, si no visitaron el post la semana pasada, les conviene empezar por allí, antes de entrar en el post de hoy, en que sólo voy a contarles de uno de los grandes grupos de acuíferos: los confinados.

En el post de la semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Cuántos tipos de acuíferos existen?

¿Cómo se forman los acuíferos libres?

¿De qué depende la posición del límite entre la zona vadosiana y la saturada?

¿Qué son las corrientes efluentes?

¿Qué son las corrientes influentes?

¿Qué importancia tiene la posición del nivel hidrostático?

¿Qué son los acuíferos colgados?

Hasta aquí, lo ya tratado. Les recuerdo una vez más que todo lo que les presenté en la primera parte hace referencia al acuífero más superficial, pero existen también otros acuíferos más profundos, con una dinámica algo diferente, que se conocen como confinados.

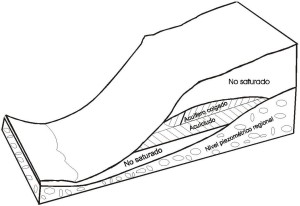

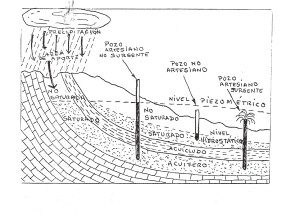

¿Qué son los acuíferos confinados?

Son aquéllos cuya recarga es menos dependiente de las precipitaciones locales, porque están aislados de la superficie puesto que el material poroso y permeable (acuífero) saturado con agua, se halla dentro de un paquete de estratos impermeables, (acuícludos o acuífugos) que lo limitan por arriba y por abajo.

En esos casos, el agua no ha podido percolar en forma directa, y normalmente la recarga ocurre a distancia, aguas arriba, en algún punto en que el material permeable aflora,

Desde el lugar de ingreso, el agua fluye subsuperficialmente hacia abajo por la topografía, constituyendo lo que se conoce como flujo artesiano.

¿Qué es un flujo artesiano?

Es una movilización subsuperficial de agua que fluye (poro a poro) entre estratos impermeables. Obviamente, en esas situaciones, el agua está sometida a una presión que corresponde al peso total del acuífero por encima del punto de medición.

Dicha presión puede llegar a ser muy importante, y varí entre la zona de alimentación o carga, y el punto en que ocurre la extracción o liberación natural- sea en forma de manantiales, cursos surgentes u oasis- siguiendo una curva ligeramente descendente que se conoce como nivel piezométrico.

Lamentablemente hay una cierta confusión entre los términos «artesiano» y «surgente», cuando se aplican a los pozos. No obstante existen diferencias conceptuales que paso a intentar esclarecer.

¿Cuándo un pozo artesiano es surgente?

Cuando se perfora un pozo hasta el nivel de un acuífero confinado, el agua asciende espontáneamente hasta alcanzar el nivel piezométrico. Si dicho nivel está por debajo de la superficie topográfica, el pozo será artesiano, por estar sometido a presión. Sin embargo, no será surgente, y habrá que completar la extracción hasta la superficie, mediante bombeo.

En cambio, si el nivel piezométrico es más alto que la superficie del terreno, el agua, en su tendencia a alcanzarlo, surge de manera espontánea, constituyendo un pozo artesiano surgente.

La diferencia está muy clara en la figura que ilustra el post.

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº987-9406.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Cómo se clasifican los acuíferos subterráneos? Parte 1.

Vengo hablándoles del agua desde hace muchos posts, y para seguir la ilación del tema, deberían ir por lo menos a ver los relativos al ciclo del agua. Y les recomiendo que una vez en ese post sigan todos los enlaces que vayan encontrando, porque es un tópico importante.

Sobre todo, deben leer el post en el que está la definición de los acuíferos, porque éste es su directa continuación.

Dicho todo lo cual, pasemos al tema específico de hoy.

¿Cuántos tipos de acuíferos existen?

Primero aclaremos que hoy nos estamos refiriendo al término en su sentido estricto (ss), según fue definido en el post que les sugerí repasar, un poco más arriba.

Y ahora sí, digamos que en principio, la primera gran división que se plantea es entre los acuíferos libres, de los que hablaremos hoy, y los confinados, que serán tema de la segunda parte del post, el próximo lunes.

Los acuíferos libres son los primeros que se encuentran si se desciende desde la superficie del terreno. Es decir que su posición es la más somera, y se los conoce también como capas freáticas.

La capa freática de cada región reconoce un piso impermeable, pero no un techo, ya que sobre él no hay materiales que no permitan el paso del agua. Esa circunstancia es precisamente la que permite su recarga más o menos constante.

¿Cómo se forman los acuíferos libres?

Dados los requisitos de porosidad y permeabilidad, el agua que resulta infiltrada en el terreno, desciende por percolación, y en parte también lateralmente por circulación subsuperficial, hasta encontrar una capa impermeable, (acuícludo) que le impide continuar el descenso, con lo cual, los sedimentos sobre ese límite se saturan con agua.

Esta parte de los materiales subterráneos que están conteniendo agua hasta la saturación, son los que se conocen como acuíferos ( acua= agua; feros= portador), o capas o napas de aguas subterráneas.

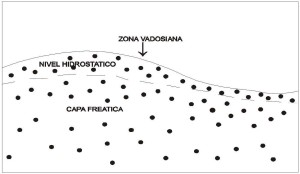

Toda la porción del terreno que queda por encima del nivel saturado, y por la cual drena el agua libremente hacia abajo, se denomina zona vadosiana o de aguas vadosas, y tiene con las napas subterráneas un límite fluctuante que se denomina nivel hidrostático, o water table, según la terminología inglesa de uso muy difundido en la bibliografía. Todo esto puede verse en la figura que ilustra el post.

¿De qué depende la posición del límite entre la zona vadosiana y la saturada?

El límite entre la zona saturada y la zona vadosiana, resulta del equilibrio entre la fuerza gravitacional que, junto con las extracciones y pérdidas conducen el agua hacia abajo; y las recargas, que la impulsan hacia arriba.

Además de las recargas, actúan otras dos fuerzas menores: la capilaridad y la tensión superficial, que pueden llevar algo de agua unos pocos centímetros más arriba del propio nivel hidrostático, pero esa agua estará fuertemente retenida por los poros que ocupa, y no resultará accesible al uso humano.

El hidrostático es en definitiva el nivel que el agua alcanza naturalmente en un pozo, y va variando con los cambios por aporte, que lo hacen ascender; o que por extracción sea humana o por raíces de plantas, etc, le provocan el descenso. Todo lo cual depende de los factores que en su momento expliqué en otro post anterior.

Aquí cabe mencionar que los aportes comprenden tanto las precipitaciones, como el agua de fusión de los glaciares, la que procede de escurrimiento superficial y subsuperficial desde relieves más altos, o la que es eventualmente aportada por la infiltración desde los lechos de corrientes o reservorios superficiales. En este último caso, debemos referirnos a los conceptos de corrientes efluentes e influentes.

¿Qué son las corrientes efluentes?

Se denominan corrientes efluentes los cursos que son alimentados desde los acuíferos subterráneos, debido a que la topografía del cauce queda por debajo del nivel hidrostático, y desde allí el agua se transfiere al curso en cuestión.

Estas corrientes constituyen otro modo alternativo de extracción de agua. Tanto este concepto como el siguiente están ilustrados en la figura 1.

Figura 1.

¿Qué son las corrientes influentes?

A la inversa del caso anterior, las corrientes que entregan agua al acuífero, se denominan influentes.

En un mismo emplazamiento topográfico, una corriente puede comportarse aternativamente como efluente o influente, en distintos períodos climáticos, según suba o baje el nivel hidrostático.

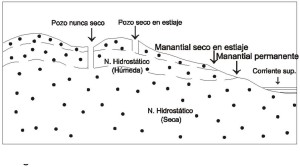

¿Qué importancia tiene la posición del nivel hidrostático?

Según hemos visto más arriba, esa posición es resultante de un balance entre lo que se extrae y lo que se repone, vale decir que una extracción que exceda el ritmo de recuperación natural del acuífero, puede llegar a agotarlo.

Un pozo que alcance la profundidad del nivel hidrostático propio de la estación seca, cuando hay menos carga en el acuífero, tendrá provisión de agua todo el año, no así el pozo que termine en el nivel hidrostático de la estación húmeda, que podrá secarse temporariamente. Otro tanto ocurre con los manantiales naturales, según estén por encima o por debajo de dicho nivel. (Figura 2). De lo dicho en este párrafo y el precedente puede deducirse también que aun sin agotar un acuífero, un descenso excesivo del nivel hidrostático puede secar pozos productivos y hacer desaparecer manantiales, de manera definitiva.

¿Qué son los acuíferos colgados?

Hay situaciones muy complejas, en las que los acuíferos resultan desconectados del nivel piezométrico regional, por quedar retenidos en lentes de materiales impermeables, por encima del nivel freático. Dichos acuíferos se denominan colgados. (Figura 3)

Recuerden que los acuíferos confinados y su dinámica quedan pendientes para la segunda parte de este post, que podrán leer el lunes próximo.

Bibliografía:

ARGÜELLO, Graciela L. 2002. LOS RECURSOS SUELO Y AGUA. Libro de Texto para el Trayecto Ciencias de la Tierra, del PROGRAMA DE POSTITULACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, de la F.C.E.F. y Naturales de la U.N.Cba. 86 págs. ISBN Nº987-9406.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.