Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

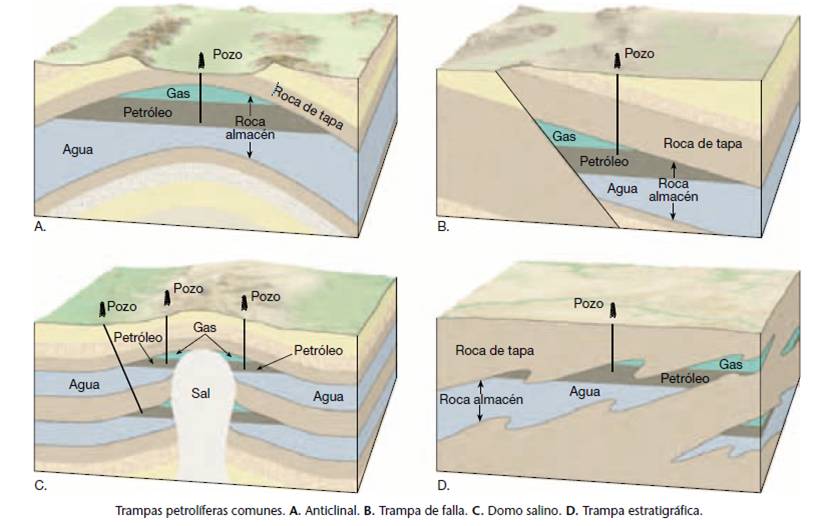

Petróleo: las trampas.

Hace un tiempo he comenzado a explicarles algunas cosas con respecto al petróleo, y ahora voy a avanzar un poquito más con algo que les quedé debiendo: los reservorios denominados trampas.

Hace un tiempo he comenzado a explicarles algunas cosas con respecto al petróleo, y ahora voy a avanzar un poquito más con algo que les quedé debiendo: los reservorios denominados trampas.

¿Qué son las trampas petrolíferas?

Como les expliqué ya en el post que les mandé a leer y cuyo link está más arriba, el petróleo cuando se genera, comienza a moverse, principalmente hacia arriba, para aliviar las presiones a las que se encuentra sometido. Ese movimiento sólo se detiene cuando en su camino (atravesando siempre materiales permeables) se interpone un cuerpo impermeable, que al retener el combustible pasa a denominarse trampa petrolífera.

Así, pues, lo que interesa a los prospectores de petróleo es precisamente encontrar ese contacto entre materiales porosos y permeables que permiten la llegada del recurso, y la roca que no le deja seguir «fugándose», sino que lo obliga a acumularse en yacimientos explotables.

¿Qué tipos de trampas existen?

En los albores de la explotación petrolera, la mayor parte de los hallazgos se relacionaban con domos y anticlinales y por ende, llegó a pensarse que eran esas dos las únicas posibilidades existentes para que se generaran yacimientos rentables. Hoy sin embargo, sabemos que existen al menos dos grupos de trampas convencionales, y hay también yacimientos no convencionales, que hoy están tan de moda que justifican su análisis en otro post que haré más adelante.

Repito que hoy sólo me ocuparé de las trampas convencionales, ya que es tema más que suficiente por sí mismo. Y dentro de ellas, la clasificación vigente es de trampas estructurales, y trampas estratigráficas. Existe también la posibilidad de que ambos tipos se combinen generando las trampas mixtas.

Las trampas estructurales son aquéllas en las que el contacto entre el material permeable y el impermeable ha resultado de movimientos tectónicos; mientras que las estratigráficas resultan de una sucesión de capas no perturbadas por movimientos posteriores importantes. En ellas, las capas superiores son impermeables e impiden la continuación de los movimientos del petróleo. También pueden deberse a cambios laterales de facies, por ejemplo un acuñamiento de las capas porosas.

¿Cuáles son las trampas estructurales más comunes?

Entre las más habituales pueden mencionarse:

- Anticlinales. Más adelante vendrán posts detallados en que les explique qué son los anticlinales y cómo se forman, pero por ahora represéntenselos como una serie de estratos sedimentarios arqueados, con su convexidad hacia arriba. Cuando los estratos se van plegando, el petróleo y el gas ascendentes se acumulan en su charnela (la parte de la curvatura). Cuando coexisten agua, gas y petróleo, se acomodan éstos según su densidad, con el gas sobre el petróleo, y ambos sobre el agua. Cuanto más alargados sean, y menos pendiente presenten los flancos de los plegamientos, más favorables son como trampas, ya que ponen a disposición del combustible un camino más expedito. Es común que las capas productivas de un anticlinal se dispongan unas sobre otras, y los espesores útiles pueden variar desde decenas de centímetros a centenas de metros. El 80 % de los yacimientos conocidos ocurren en anticlinales.

- Fallas. A veces los contactos requeridos entre rocas permeables e impermeables resultan de los movimientos a lo largo de fracturas que generan algo así como un escalón en donde se acumula el petróleo. A veces los espejos de falla generan estructuras tan impermeables que el ascenso llega hasta la superficie o cerca de ella. Si la falla es muy abierta, no presenta espejos de fricción y sus labios están separados por erosión, la presión que impulsa el combustible hacia arriba puede desaparecer, y en tal caso, el fluido se pierde hacia abajo por simple gravedad.

- Domos salinos. En este caso, los domos actúan como lo harían anticlinales cerrados y buzantes en todas las direcciones, acumulando el petróleo en su periferia. Ellos se deben a que la sal, cuando está a gran profundidad, buscando aliviar su presión, asciende en columnas que deforman gradualmente los estratos que tienen por encima, acumulándose en los capas levantadas, adyacentes al propio domo salino.

- Sinclinales. Son también plegamientos pero en ellos la concavidad es la que apunta hacia arriba, y tienden a acumular el petróleo en su interior.

- Monoclinales y terrazas estructurales. Se diferencian de los pliegues en que tienen sólo un flanco, como veremos en otros posts, pero proveen también contactos entre rocas permeables e impermeables.

¿Cuáles son las trampas estratigráficas más conocidas?

En todos los casos, simplemente hay cambios en la permeabilidad del estrato portador, por razones que son casi obvias, ante la sola mención. Si bien hay otras posibilidades, las más comunes son:

- Acuñamientos laterales. En esos casos, el estrato permeable que permite la movilización del petróleo, se va adelgazando lateralmente hasta desaparecer, quedando allí el combustible entrampado por las rocas impermeables vecinas.

- Discordancias. Es decir, secuencias discontinuadas por efectos de cambios climáticos o erosivos, que hacen que aparezcan cambios significativos, entre otras cosas en la porosidad y permeabilidad, entre las sucesivas capas que yacen unas sobre otras.

- Lentes aislados de materiales permeables.

- Disminución vertical de porosidad por el peso de los estratos suprayacentes.

- Antiguos arrecifes coralinos enterrados.

¿Cuánto tiempo permanecen las trampas como tales?

Normalmente durante la perforación de la cubierta natural, tanto el petróleo como el gas natural, buscando liberarse de la presión, migran desde los espacios porosos de la roca madre hasta el pozo perforado. Sólo en muy raras ocasiones, si la presión es muy elevada, el combustible puede llegar hasta la superficie y crear un pozo surgente, como se suele ver en las películas con el final feliz de gente que se vuelve instantáneamente rica. En la mayoría de los casos, por el contrario, deben instalarse bombas para sacar el petróleo. Cualquiera sea la situación, una de las formas en que una trampa deja de serlo, es por simple agotamiento al cabo de una extracción prolongada.

Pero también las trampas pueden desaparecer naturalmente, si por ejemplo, nuevos movimientos tectónicos desplazan los hidrocarburos a otros sitios. Igualmente la erosión superficial puede abrir espacios que cambian el cuadro completo.

Como dije ya más arriba, es también posible que determinados procesos alivien de tal manera la presión, que al ser ésta menor que la fuerza gravitatoria, los petróleos dejen de ascender, y se pierdan hacia las profundidades.

Es por eso que en general, las rocas más productivas suelen ser las más jóvenes, porque han sufrido menos cambios acumulativos a lo largo del tiempo. Por esas razones los mejores yacimientos son de la era Cenozoica, seguidos por los de edad Mesozoica. Sólo en tercer lugar aparecen los yacimientos del Paleozoico, que producen bastante menos. Prácticamente no hay petróleos del Precámbrico, puesto que la génesis es a partir de materia orgánica, que eclosiona recién en el Cámbrico.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del libro CIENCIAS DE LA TIERRA de Tarbuck, E. J.; Lutgens, F. K., y Tasa, D.

La esmeralda.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

¿De dónde procede el nombre esmeralda?

Según los filólogos, la palabra esmeralda deriva del latín smaragdus, término que se utilizaba para designar a ésa y a otras piedras verdes, tales como la malaquita o la crisocola, que comparten con la esmeralda su belleza, aunque no se encuentran en forma de cristales transparentes ni bien desarrollados.

Volviendo al término latino, al parecer sería una deformación de palabras mucho más antiguas, sobre las cuales los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo, aunque hay quienes indican que podría provenir del idioma persa.

¿Qué es la esmeralda?

Obviamente es una piedra preciosa, ya que cumple con todos los requerimientos estipulados, pero mineralógicamente es solamente una de las variedades del berilo, que da numerosas gemas, aunque ninguna tan valiosa como la esmeralda.

El berilo, a su vez, es un ciclosilicato, cuya fórmula química es básicamente Be3Al2(SiO3)6, y cuyas variedades preciosas, además de la esmeralda, son: el aguamarina de color celeste; el heliodoro, amarillo, y la morganita, rosada.

En el caso de la esmeralda, debe su color verde característico a la presencia de un cromóforo en su red cristalina: el cromo, aunque en parte colaboran para generar esa tonalidad, también el berilio (nombre del elemento, no del mineral) mismo, y el vanadio a veces presente.

Cuando el color verde es intenso y oscuro, cosa que es poca frecuente, el precio de la gema aumenta considerablemente, precisamente por su escasez.

Las restantes propiedades macroscópicas de la esmeralda son las siguientes:

Composición química Be3Al2(SiO3)6:Cr; raya blanca, brillo vítreo, transparente a translúcida, tacto suave, sistema cristalino hexagonal, hábito cristalino bien definido, fractura concoidea, dureza 7.5-8, tenacidad frágil y peso específico entre 2,70 y 2,90.

¿Dónde se encuentran los mejores yacimientos de esmeralda?

Hasta el presente, las esmeraldas de mejor calidad son procedentes de Colombia, aunque en general puede decirse que las esmeraldas sin imperfecciones son escasas. Por esa razón, cuando son de gran tamaño, más que conservarlas intactas, se busca fracionarlas y facetarlas de manera de excluir dichas imperfecciones.

No obstante, las esmeraldas colombianas son las más puras por razones relacionadas con su génesis, como veremos más abajo.

El distrito de Muzo, con los mejores yacimientos de esmeralda en el mundo, se encuentra enclavado en el ámbito de los Andes Colombianos, en su porción localizada más al este, denominada precisamente Cordillera Oriental, y al norte de Bogotá.

Las minas más productivas son las de Muzo y Coscuez (5°33’N, 74°11’W y 5°39’N, 74°1’W, respectivamente), que se encuentran separadas entre sí por no más de 10 km, aunque no existen pruebas definitivas de que pertenezcan a un único depósito y tampoco hay ruta de conexión construida entre ellas. Forman parte del estado de Boyacá.

La mina Muzo está aproximadamente a 800 m sobre el nivel del mar, mientras que la Coscuez está a 1.120 m. En ambos sitios la vegetación es abundante y el clima cálido.

El distrito minero yace sobre lutitas de edad Cretácica temprana, intensamente plegadas, y atravesadas por numerosas fallas de rumbo noreste, acompañadas por brechamiento tectónico.

Esa relación entre los distritos con esmeraldas y el intenso fallamiento han conducido a relevamientos cada vez más detallados de todas las zonas tectonizadas aledañas.

Otro posible indicador de rocas portadoras de esmeraldas sería un cambio en color y textura de las rocas huéspedes, que se viene observando con bastante regularidad.

La formación que en el distrito de Muzo contiene esmeraldas, se conoce como Villeta, y data del Cretácico inferior (120 a 130 millones de edad aproximada). Se trata de un gran espesor de lutitas negras carbonosas y algún porcentaje de calizas, que han sufrido intenso plegamiento, diaclasamiento y fallamiento.

La formación Villeta comprende dos miembros: el inferior incluye lutitas carbonosas con finas intercalaciones de calizas, y el superior es de lutitas grises a amarillentas. Estos miembros se diferencias fundamentalmente en la textura.

Localmente los dos miembros están separados por dos capas delgadas consistentes en calcita y cuarzo (minoritario) en una matriz con ligeras cementaciones de caliza.

Todo este complejo se encuentra cortado por numerosas venas de calcita que rellenan parcial o totalmente las fisuras de los sedimentos, que tienen espesores variables entre 35 cm y varios metros, y que se orientan de maneras también variables, según cómo las fracturas mismas las controlen.

Es en las venas de calcita donde se encuentran cavidades que alojan cristales de esmeralda.

¿Cuál es la génesis de la esmeralda?

La razón por la cual las esmeraldas de Colombia son las más puras, es que pertenecen a los únicos yacimientos que existen en rocas sedimentarias y no en rocas ígneas.

Se asume que los movimientos tectónicos que originaron los Andes, inyectaron también las soluciones mineralizantes, portadoras de los elementos que constituyen las esmeraldas, hacia el interior de las fracturas generadas en los ambientes sedimentarios preexistentes. Allí se habrían enfriado con lentitud suficiente como para alcanzar un estado cristalinos muy perfecto.

Se asume también que determinadas soluciones salinas fluyendo por el interior de los sedimentos inyectados, habrían eliminado las impurezas como el hierro que podrían desmejorar la calidad de los cristales.

Esos cristales se encuentran azarosamente distribuidos, pero localmente se concentran dentro de las venas de calcita, junto con minerales como pirita, cuarzo, dolomita, y más raramente con fluorita, apatita, albita, y barita.

¿Qué puede agregarse respecto a la esmeralda colombiana?

Cuando iba a escribir sobre este tema, me pareció que era lo bastante extenso e interesante como para que mi próximo post sea sobre este tópico: las leyendas relativas a las esmeraldas y las minas del distrito de Muzo. Y sobre eso escribiré el próximo lunes.

¿En qué otros lugares del mundo se extraen buenas esmeraldas?

En Sudáfrica, en la región que hasta 1994 era el Transvaal, se presentan en esquistos cristalinos de la cordillera de Murchison.

En los montes Urales, cerca de Takovaya (Rusia), también hay bolsadas en esquistos; y en Brasil se encuentran en un mármol alterado, próximo a Bahía.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del trabajo THE COSCUEZ MINE: A MAJOR SOURCE OF COLOMBIAN EMERALDS de Ron Ringsrud, (que también usé como fuente de parte de la información de este post) y la he subido con toda la leyenda, porque allí están los créditos correspondientes a los fotógrafos.

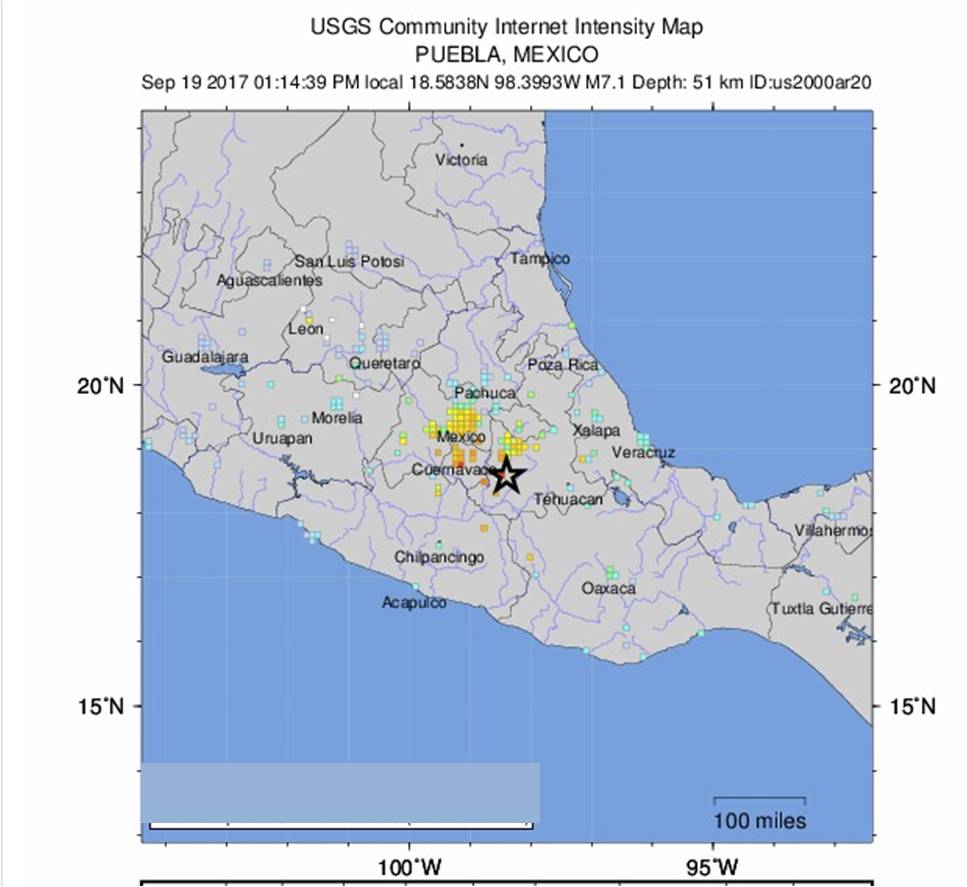

El sismo de México del 19 de Septiembre de 2017

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

¿Cuándo, cómo y dónde sucedió el evento sísmico?

El pasado martes 19 de Septiembre, a las 13 horas y 14 minutos de la hora local, y sólo unos diez días después del terremoto -de mayor magnitud- de Chiapas, se produjo un nuevo terremoto, con magnitud 7,1 de Richter.

Fue además un sismo bastante prolongado, ya que alcanzó al menos un minuto de duración.

El epicentro se situó cercano al límite entre Morelos y Puebla, más específicamente, 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, correspondiendo a las coordenadas 18,584° de latitud N y 98,399° de longitud W.

El hipocentro tuvo una profundidad de entre 51 km según el informe del USGS, y 57 km, según la estimación del Servicio Sismológico Nacional de México.

Al menos son 224 las víctimas humanas fatales, aunque con el correr de las horas la cifra podría incrementarse.

El sismo se produjo en coincidencia con la fecha en que 32 años atrás, se producía la peor tragedia del país: el terremoto que provocó cerca de 10.000 muertos en 1985.

¿Fue algo absolutamente inesperado?

De ninguna manera, forma parte del reacomodamiento de placas -que como yo misma les anuncié hace 10 días en otro post– debía producirse. Y fue también, como allí les dije, de menor magnitud. Recuerden que tratándose de una escala logarítmica, ese ligero cambio entre los grados 7 y 8, es sólo aparente, ya que en la realidad la energía liberada es muchísimo menor.

¿En qué se parece y en qué se diferencia del acontecido hace diez días?

El contexto geológico en escala megascópica es el mismo que les expliqué en el anterior terremoto, de modo que no voy a repetirlo ahora, sólo les recuerdo que se relaciona con el contacto entre las placas de Cocos y Norteamericana.

En cuanto a las diferencias, las más significativas son los efectos en materia de daños, que analizaré más abajo, y la característica dominante del movimiento, que fue trepidatorio en esta oportunidad.

¿Qué significa que fue «trepidatorio»?

Éste es el momento exacto en que deberían ir a leer mi post sobre los diferentes tipos de ondas sísmicas, ya que todas las explicaciones que siguen se basan sobre esos conceptos.

En el post que les linkeé más arriba, les expliqué que las ondas superficiales son las responsables de los daños de los terremotos, puesto que las ondas internas o profundas disipan gran parte de su energía lejos del hábitat humano, a gran distancia de la superficie.

Por ende, nos centraremos ahora en las ondas superficiales, aunque un poco más abajo hablaremos también de las ondas internas, por razones muy distintas.

Pero vayamos a lo nuestro:

Recordemos que en todos los tipos de ondas, las partículas individuales no se desplazan recorriendo distancias, sino que solamente vibran en su lugar, transmitiendo su energía a las adyacentes, de modo que es la energía y no la materia, la que se moviliza por cientos o miles de kilómetros.

Por otro lado, recordemos que existen diversos tipos de ondas superficiales, uno de los cuales es el que conocemos como Ondas Rayleigh.

En este tipo de ondas, las partículas vibran en un movimiento elíptico y retrógrado, casi como si dieran «vueltas de carnero hacia atrás» en su lugar, lo que se expresa en sacudidas pronunciadamente verticales en el mismo sitio. Eso es lo que se entiende como un movimiento trepidatorio, y es poco habitual, siendo más común que la mayor parte de la energía se manifieste como desplazamientos oscilatorios.

La disipación de la energía Rayleigh es relativamente rápida, de modo que a gran distancia del epicentro, los terrenos sufren casi en su totalidad movimientos horizontales y oscilatorios, mientras que en zonas muy próximas al centro de ruptura, aumenta la componente trepidacional. También la distribución de la energía que se transmite de una u otra forma depende de las condiciones propias del terreno atravesado.

¿Por qué hubo tantos daños?

Ahora necesitan leer el post en que les explico el riesgo geológico, para entender esto que sigue.

Puede uno preguntarse cómo es que hubo en este sismo más daños que en el de hace diez días, que fue, sin embargo de mayor magnitud.

Pues por la convergencia de tres causas principales:

- Susceptibilidad del territorio afectado. Se entiende como tal a la fragilidad natural del área de afectación. En este caso, debe recordarse que México está construida principalmente sobre un material que ha rellenado un antiguo lago, y tanto los suelos blandos como los de relleno, tienden a magnificar los efectos sísmicos, con mayores asentamientos, deslizamientos y hasta posible licuefacción. (Situación en que el suelo supera su límite plástico- líquido, y fluye como si no fuera sólido).

- Vulnerabilidad, ésta es la fragilidad artificial, inducida por las construcciones, la carga estructural y poblacional, la educación y las estrategias de prevención, etc. México está asentada en un terreno muy susceptible, y es además una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y conserva todavía muchas construcciones antiguas, que no cumplen el protocolo de la arquitectura sismorresistente. Un combo realmente alarmante.

- Ineficacia ocasional del sistema de alarma temprana.

¿Por qué fue inefectiva la alarma temprana?

Volvamos a las ondas. Dijimos ya que hay ondas internas- relativamente inocuas- y superficiales, que son las que causan los peores daños.

Afortunadamente, las primeras ondas en llegar a los detectores son las que se propagan en profundidad, más específicamente las ondas longitudinales o p, así llamadas precisamente porque son las «prima» o primeras en llegar.

El retraso de las superficiales respecto a las p, aumenta con la distancia al epicentro, de modo que al detectarse las primeras, puede haber entre 50 y 70 segundos, lo que da tiempo para alejarse de estructuras colgantes, apagar cocinas, desconectar luces, y/o refugiarse bajo una protección relativamente segura. No es mucho, pero a veces hace toda la diferencia.

En este caso, fue tan escasa la distancia entre el epicentro y el área poblada, que el tiempo de detección entre las primeras ondas y las destructivas fue extremadamente escaso. No hay responsabilidad humana en esto, pero el efecto fue devastador.

¿Y ahora qué sigue?

Sigue lo de siempre, un tiempo de agitación en toda la región, hasta que las placas encuentren su nueva situación de equilibrio. Pero esto ya lo he dicho en el post que les mandé a leer, de modo que prefiero enfocarme en otra cosa: los volcanes.

Toda esa región es de intensa actividad volcánica, y las placas que se han movido podrían cambiar la configuración de los caminos profundos de ascenso del magma.

En unos casos podrían sellarlos, desactivando al menos temporalmente centros activos, lo cual no es preocupante; pero en otros podrían abrir espacios para el ascenso magmático, generando erupciones, y es a eso a lo que debe prestarse especial atención ahora. Y no sólo en México sino también en países vecinos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Nociones básicas sobre la dinámica de los cursos de agua.

Los cursos de agua, que ya les expliqué antes cómo se generan, se convierten inmediatamente en agentes erosivos. Por esa razón, los geólogos nos interesamos tanto en ellos, y debemos conocer algo sobre la dinámica que les es característica.

A continuación veremos algunos de los conceptos más básicos, que nos permitirán seguir luego avanzando en el conocimiento de los procesos erosivos.

¿Qué se entiende por flujo?

La palabra flujo tiene muy numerosos significados, según el contexto en el que se la emplea. Así, puede referirse tanto a una corriente migratoria, como a una corriente eléctrica, pasando por numerosos significados médicos. Por eso es importante que definamos aquí el uso y sentido que le daremos.

Para nosotros, el flujo será el movimiento de un fluido.

La palabra flujo deriva del latín fluxus, que significa «masa que se desliza»; y como dije hace un momento, esa masa será un fluido, con lo cual descartaremos los significados sociales y los de la electricidad entre muchos otros. No obstante, para delimitar mejor su significado en nuestra disciplina, aclaremos algo respecto a los fluidos.

Un fluido es una sustancia que puede cambiar permanentemente de forma sin que se generen fuerzas conocidas como «restitutivas», que tiendan a devolver la masa a su forma original. Eso se debe que las partículas que conforman el fluido se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles. Son fluidos tanto los líquidos como los gases.

La diferencia entre los líquidos y los gases, es que si bien tanto unos como otros toman la forma del recipiente que los contiene, los líquidos mantienen su volumen y los gases no.

En nuestro campo de análisis, los agentes erosivos incluyen dos tipos de fluidos: el agua en estado líquido, y el viento, que no es más que aire en movimiento.

¿Qué tipos de flujos existen?

Habiendo acordado que el flujo es el movimiento del agua y el aire, podemos definir al menos dos formas dominantes en que esos fluidos se desplazan, además de numerosos rangos intermedios. Las formas de flujo son, tal como les esquematicé en la figura:

- Flujo laminar: tiene lugar cuando las partículas de agua se desplazan según trayectorias rectas o cuasi rectas, paralelas entre sí, y en buena medida también al cauce. Este último paralelismo es más relativo, por las irregularidades propias de los cauces naturales. Las partículas de agua se mueven, en este tipo de flujo, como si formaran parte de láminas (de allí el nombre) diferenciadas que, al menos en teoría, no se mezclarían nunca.

- Flujo turbulento: en este caso, el agua se mueve de manera desordenada y errática, con la característica presencia de remolinos, que por derivación se denominan turbulencias. El flujo turbulento varía en un amplio rango, desde lento a rápido, según puede notarse en la diferencia entre un río con o sin rápidos, valga la redundancia.

Hasta aquí, la teoría, pero en los cursos hídricos reales y naturales, debido a los factores que veremos más abajo, prácticamente todos los flujos son turbulentos, salvo en aguas de muy escasa velocidad, y por trechos muy acotados.

Existe un número crítico, adimensional, conocido como número de Reynolds, por encima del cual todos los flujos son turbulentos. Ese número resulta de dividir el producto de la velocidad y la profundidad de la corriente, por la viscosidad cinemática. Para los cálculos en cursos de agua, el número de Reynolds (Re) se ubica alrededor de 2100, pero con las velocidades promedio, y la baja viscosidad del agua, ese umbral se alcanza muy fácilmente.

¿De qué factores dependen los tipos de flujo?

Después de haber leído lo que les expliqué del núºmero Re, es casi obvio lo que voy a mencionar ahora, pero por las dudas se les escape algo, vamos a repetir los factores que definen la forma de fluir tanto del agua como del viento, salvando las diferencias del caso:

- La velocidad de la corriente es el factor fundamental, y ya veremos de qué depende ésta a su vez, en otro momento, para no hacer tan largo este post.

- Las características topográficas del cauce por el que fluye el agua, o la superficie sobre la que se desplaza el viento.

- La viscosidad del fluido involucrado, ya sea el agua en una corriente o el aire si hablamos de viento.

¿Qué es la viscosidad?

En general puede entenderse como la resistencia a deslizarse que presenta un fluido. Surge de las fuerzas de atracción entre las moléculas que lo componen, Cuanto más fuertes son esas acciones atractivas, más difícil es que las moléculas se mezclen unas con otras. Y si no me creen, prueben a «remar en dulce de leche», como suele decirse comúnmente en nuestro país cuando algo es extremadamente difícil.

En fluidos de alta viscosidad, la tendencia a moverse en láminas es alta, mientras que, repito una vez más, en fluidos poco viscosos, como el agua, la turbulencia es la norma, simplemente porque es más fácil la mezcla.

Si quieren una definición más técnica, la viscosidad es la relación entre un esfuerzo de cizalla aplicado, y la velocidad de deformación por cizallamiento resultante.

¿Qué es el caudal de una corriente de agua?

El caudal de un flujo hídrico es la cantidad de agua que atraviesa un determinado punto en una unidad de tiempo, y normalmente se mide en metros cúbicos por segundo. Como también la cantidad de agua que pasa por un lugar depende del tamaño del canal involucrado, el caudal se determina multiplicando el área transversal de la corriente por su velocidad. En efecto, cuanto más crezca el espacio de pasaje y más rápido vaya el fluido, mayor será la cantidad que pasa por segundo, o sea el caudal.

La velocidad se mide en metros por segundo, y la superficie, en metros cuadrados, de modo que multiplicando ambos entre sí, se obtiene la medida en (m3/segundo, tal como se requiere.

¿Qué es la competencia de un flujo?

Este término se refiere a la capacidad de carga de material que tiene una corriente de agua. Es obvio que cuanto mayor capacidad de transporte tenga, más grandes serán los cuerpos que puede arrastrar, por eso la competencia se mide como el tamaño máximo de partícula que una corriente puede transportar en un momento dado.

Debido a que las condiciones que definen la capacidad de carga son muy variables a lo largo del tiempo, por ejemplo si el río está o no crecido, si aumenta o disminuye su velocidad, etc., la competencia es una propiedad también instantánea, y debe referirse a un momento y no a más que eso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Cómo se conoce el interior de la Tierra? Introducción.

http://es.slideshare.net/EDU3364/metodos-de-estudio-del-interior-terrestre

Este post es apenas el primero de una serie en la que iremos avanzando para conocer el interior del planeta, desde su centro mismo hasta la superficie y más allá.

¿Hay maneras directas de conocer el interior del planeta?

Como ven en el cuadro que ilustra el post, al pie del cual he anotado de dónde lo he tomado prestado, hay en efecto tanto métodos directos como indirectos. Yo me voy a permitir agregar algunos métodos más, según verán más abajo, y les hablaré un poco de cada uno de ellos y de los que ya están en el esquema.

- Sondeos. Son las perforaciones profundas con tecnologías semejantes a las de las explotaciones petrolíferas. De hecho, mucha información se obtiene mientras se trabaja en el área de combustibles fósiles, aun cuando el propósito sea de índole económica. Sin embargo, también han existido y existen perforaciones cuya única finalidad es la investigación científica, y en las cuales se obtiene información acerca del interior terrestre. En la actualidad el pozo más profundo es el de Kola (KSDB) en el marco del SG-3, un proyecto de prospección científica de la ex URSS. Está situado en el Escudo Báltico y su profundidad es de 12.262 m, alcanzada en 1989. En 1992 se detuvieron los trabajos, en parte por la imposibilidad técnica, causada por las temperaturas involucradas que alcanzan los 180ºC (por el gradiente geotérmico); y en parte por la disolución de la URSS. Este proyecto reconoce un antecedente en Estados Unidos, donde se emprendió un proyecto similar en 1957, conocido como proyecto Mohole o Gran Mohol. Éste y otros proyectos más modernos, como el Deep Sea Drilling Project, Ocean Drilling Program, y el Integrated Ocean Drilling Program se abandonaron por razones presupuestarias.

- Minas. Las explotaciones mineras dan ingreso al interior terrestre, permitiendo su análisis y reconocimiento. No obstante, son aun menos profundas que los sondeos, no superando en general unas pocas centenas de metros. Un ejemplo interesante lo pueden leer en el post cuyo link les dejé más arriba, donde les relato cómo los cambios térmicos con la profundidad comenzaron a conocerse precisamente en las explotaciones mineras.

- Volcanes. Como les vengo contando en otros posts, durante las erupciones volcánicas, parte del magma, formado a grandes profundidades, llega a liberarse en superficie, trayendo con él información acerca de la composición química de las capas interiores de la Tierra, entre otras cosas.

- Erosión de cordilleras. Cuando avancemos un poco más en el conocimiento de la génesis de las grandes cadenas montañosas, verán ustedes que en muchos casos sus núcleos fueron alguna vez materiales profundos, que en el transcurso de millones de años luego de su levantamiento se van progresivamente desnudando por la erosión, dejando al camino expedito para los análisis científicos del caso.

- Inclusiones minerales. Las inclusiones son pequeños fragmentos que aparecen dentro de otras rocas, originalmente ígneas, donde se introducen mientras el magma está aún fundido. En su ascenso, ese magma puede incorporar fragmentos de minerales y/o rocas de lugares muy profundos. Esas inclusiones pueden ser microscópicas o de tamaño discreto, como son los xenolitos, y todos informan acerca de la geología del interior de la Tierra.

¿Qué limitación tienen los métodos directos?

Todas las técnicas y fenómenos mencionados más arriba son someros, si se los compara con el volumen del planeta. Puede decirse que hasta los volcanes se alimentan de cámaras magmáticas que apenas están «en la piel» o muy poco por debajo de ella en la Tierra.

En efecto, la profundidad hasta el centro de la Tierra supera los 6.000 km, mientras que la fusión de los magmas suele ocurrir no más allá de los primeros cientos de kilómetros.

¿Cuáles son los métodos indirectos?

Los principales métodos que de manera comparativa o indirecta entregan información, son aquéllos que no implican el contacto con el interior profundo, sino que aprovechan la mediación de algunas propiedades físicas, cuyas consecuencias pueden registrarse desde la superficie o desde sondeos poco profundos. Son todos o casi todos métodos propios de la disciplina Geofísica.

Los más importantes son:

- Métodos eléctricos y electromagnéticos. Los distintos materiales (rocas, minerales o fluidos) del subsuelo tienen propiedades eléctricas que pueden medirse y en general se mueven dentro de rangos muy estrechos para cada especie. La resistividad, relacionada con la resistencia que cada sustancia opone al paso de la corriente eléctrica, es la propiedad que se aplica para el reconocimiento del interior de la Tierra. Las corrientes eléctricas pueden ser generadas de manera natural o artificial, pero cualquiera sea el caso, las correspondientes mediciones rinden mucha información, sobre todo señalando cambios profundos. Los métodos que se aplican son ya muy antiguos, y los principales datan de la primera mitad del S XX cuando fueron ideados por Schlumberger y Wenner. Desde entonces, los avances técnicos e instrumentales han permitido el desarrollo de programas computarizados para interpretar los resultados medidos. Los métodos electromagnéticos, por su parte, se usaron originalmente en Suecia, donde hacia 1935, Karl Sundberg los aplicó a la búsqueda de minerales, y de estructuras potencialmente portadoras de hidrocarburos. La principal ventaja de los métodos electromagnéticos es que no requieren contacto directo con el suelo, por lo que pueden usarse desde barcos o aviones, en recorridos mucho más rápidos que los métodos eléctricos. La interpretación es, como compensación, mucho más laboriosa y no rinde resultados cuantitativos, ni más profundos que unas pocas decenas de metros. Son por eso, usados en los primeros reconocimientos de las capas más superficiales.

- Tomografía sísmica. En este método, se aplican los principios de la sismología, para realizar perfiles continuos a diferentes profundidades, como si se estuviera «rebanando» el planeta en sucesivas capas, lo cual es semejante en muchos aspectos a las tomografías axiales computadas (TAC) que se emplean en medicina y con rayos X, en lugar de ondas.

- Estudios de densidad terrestre. Desde muy antiguo, y a través de métodos relativamente sencillos, que les explicaré en otro post, se conoce que el valor teórico promedio de la densidad de la Tierra es de 5,52g/cm3 .Este valor dista mucho del correspondiente al promedio de los materiales superficiales que es del orden de los 2,7 g/cm3. Esta diferencia indica que el planeta no es homogéneo, por un lado, y por el otro, que los materiales superficiales son menos densos que los del interior profundo. A partir de esos conocimientos, y comparando los materiales terrestres con los meteoríticos, Wiechert estableció que, siendo el hierro el material más denso dentro de los elementos comunes del Universo, la Tierra podría poseer un núcleo precisamente de ese metal.

- Estudios de gravedad. Ya en otros posts les he explicado bastante acerca de la gravedad y su aceleración, y convendría que fueran a repasar esos conceptos allí porque no voy a repetirlos ahora. La heterogeneidad del planeta determina que al medirse la gravedad en diferentes lugares, se obtengan diferentes valores que no siempre coinciden con el calculado teóricamente para todo el planeta. Cuando una medición no coincide con ese número teórico, se dice que existe una anomalía gravimétrica. Una anomalía pueden ser en más o en menos respecto al promedio ideal, y se denominan entonces anomalías positivas o negativas respectivamente. Un seguimiento de esas anomalías permite detectar masas enterradas muy densas o muy livianas. Todo ello va sumando información al cuadro general que entre todos los métodos se va diseñando.

- Geomagnetismo. La Tierra posee un campo magnético del que hablaremos en profundidad en otro momento, y como el campo gravitacional, es también heterogéneo, siguiendo numerosos cambios locales, entre ellos la composición de las rocas. Eso también permite conocer cambios interiores, pero nunca más allá de unos pocos cientos de kilómetros, porque el magnetismo se pierde cuando se alcanza una temperatura característica para cada sustancia, conocida como temperatura de Curie, o punto de Curie.

- Comparación con meteoritos. Asumiendo que el Sistema Solar está formado por los mismos elementos químicos, aun cuando se estructuren de otras maneras, cuando se analizan los meteoritos, se tienen indicios de la composición terrestre, hasta cierto punto, al menos.

- Estudios geotérmicos. Ya les he hablado también del calor interno de la Tierra, y de grados y gradientes geotérmicos, de modo que no volveremos sobre ese punto ahora, sobre todo porque ya los mandé a repasarlo un poco más arriba, y si no lo hicieron, la culpa no es mía :D. Si bien el calor interno tiene un valor promedio universalmente aceptado, es real que cuando se mide la temperatura en diferentes puntos, los valores pueden ser muy diferentes, respondiendo a cambios profundos que veremos más adelante, y que podemos generalizar diciendo que flujos térmicos de valor alto se corresponden con las dorsales oceánicas, los límites activos de placa, adelgazamientos corticales, y materiales más jóvenes. Por lógica, los valores bajos de flujos térmicos, son propios de las fosas oceánicas, límites de placa inactivos, espesamientos corticales y materiales más antiguos. Pero no se asusten que de esto hablaremos in extenso a lo largo de otros encuentros.

- Sismología. De esto también les he ido explicando bastante a lo largo de muchos posts, que deberían ir a revisar. Y sobre la aplicación de este conocimiento a la investigación de la composición y estructura interna de la Tierra, ya hablaremos mucho más, en otros posts, porque vale la pena.

¿Cuál es el método que en definitiva rinde más información hasta el centro mismo de la Tierra?

El método indirecto que mejores resultados da, es el análisis de la propagación de ondas sísmicas de terremotos de origen natural (es decir no de explosiones, derrumbes, etc) puesto que sólo la naturaleza misma puede liberar tanta energía como para atravesar el planeta entero. Esa energía se propaga en forma de ondas que en algún momento y lugar regresan a la superficie, trayendo de paso valiosísima información.

¿En qué conocimientos básicos se fundamenta ese método?

Los puntos a tener en cuenta en los análisis que más adelante veremos en detalle son:

- Las ondas sísmicas profundas o internas sufren desviaciones en sus trayectorias, y/o cambios de velocidad, que se deben a diferencias en la composición, estructura o estado de los materiales que atraviesan. Cada cambio muy marcado en las trayectorias define una zona que se conoce como discontinuidad.

- Las discontinuidades muestran la estructura interna de la Tierra, con sus cambios en profundidad.

- Sólo las ondas longitudinales o p atraviesan todos los estados de la materia. Las ondas secundarias o transversales, denominadas s, únicamente se propagan en medios sólidos. esto no significa que su energía se pierda, sino que comienzan desplazándose como ondas s, pero en los medios fluidos o viscosos comienzan a vibrar como ondas l, y así son detectadas nuevamente en superficie.

En futuros posts haré una descripción más detallada y paso a paso, de cómo se conoció al fin lo que hoy sabemos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.