Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Hablemos de Catar

A propósito del mundial de fútbol y como ya hice en otros anteriores, aprovecho la oportunidad de aprender un poco acerca de la Geología y los recursos de ese país que hasta ahora nos era tan desconocido.

Haré por eso una serie de posts centrados en diversos aspectos de esa región. Hoy veremos sus características más generales y luego en sendos posts hablaremos de dos de sus recursos, uno de ellos crítico y escaso en la zona (el agua), y el otro abundante y generador de riqueza (petróleo y gas).

Pero vayamos pues por partes, y empecemos hoy por descifrar un poco las generalidades, para ir a las particularidades más adelante, durante el mes mundialista.

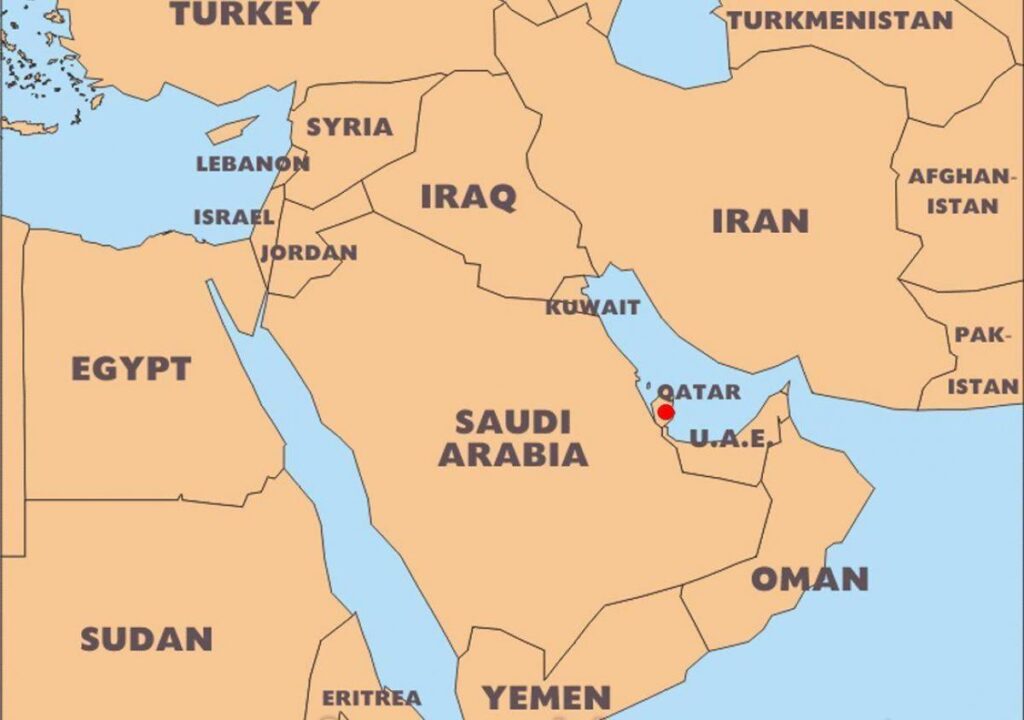

¿Dónde queda Catar?

Catar es un país diminuto en el oeste de Asia, cuyo territorio se extiende en la costa oriental de la península arábiga, por alrededor de 11.586 km², sobre una estrecha península que se interna cerca de 150 km en el mar, y comprende además algunas islas cercanas a la costa. Solamente tiene una frontera terrestre con Arabia Saudita en su porción sur y suroeste, mientras que en todo su contorno restante está rodeado por las aguas del golfo Pérsico, donde un pequeño estrecho lo separa del estado insular de Baréin.

¿Cuál es el origen de su nombre?

Si bien la mayor parte de las menciones internacionales escriben el nombre como lo hace el listado de la ONU, es decir Qatar, ya en 2010 la Real Academia Española consagró la escritura como Catar, según mejor cuadra a nuestro sistema ortográfico.

La palabra Qatar resulta de la transliteración a nuestro alfabeto del original en árabe clásico (قطر دولة) que habría pasado al alfabeto occidental como ‘qɑtˁɑr (o ɡɪtˤɑr según se usa en el árabe del Golfo), y cuya traducción resultó como Dawlat Qaṭar.

Las primeras menciones conocidas se atribuyen a Gaius Plinius, escritor romano que se refería a los habitantes de la zona como los Catharrei, lo que habría influenciado a Ptolomeo, quien un siglo más tarde dibujó el primer mapa conocido del lugar, donde usa el nombre de Catara, con una anotación relativa a la ciudad de Cadara, situada al este de la península.

A partir del siglo XVIII, comenzó a escribirse el nombre como Katara, para irse modificando hasta el moderno Qatar o Catar, a través de términos como Katr, Kattar y hasta Guttur.

Ahora bien, respecto al significado mismo de la palabra original en árabe, debo confesar que lo ignoro ya que el árabe no es uno de los idiomas que hablo, y al recurrir a la búsqueda bibliográfica, la traducción era siempre Estado de Qatar, pero nunca encontré a qué podía aludir inicialmente la palabra. Si algún estudioso del tema puede darme alguna información, será más que bienvenido en los comentarios.

¿Cuál es la forma de gobierno de Catar?

Catar es una monarquía absoluta en la que desde mediados del siglo XIX reina la familia Al Thani, bajo el protectorado británico hasta su independencia en 1971. Desde 2013 el emir es Tamim bin Hamad Al Thani, debido a la abdicación de su padre, el jeque Hamad al Thani, quien a su vez accedió al poder en 1995 luego de derrocar a su padre, Jalifa bin Hamad al Thani, a través de un golpe de Estado incruento.

¿Cuáles son las generalidades del territorio?

La topografía general es la de una planicie baja cubierta de arena, en cuya porción sudoriental se encuentra el Khor al Adaid, un amplio territorio de dunas activas, que rodean una bahía. La monotonía del paisaje sólo se ve interrumpida hacia el oeste donde se halla su región más alta, (Jebel Dukhan) que incluye una serie de bajos afloramientos de caliza con rumbo predominantemente N-S, donde la altura promedio no sobrepasa los 90 metros snm, y tiene su máximo en el monte Qurain Abu l-Baul, con 103 m. Es allí donde están los principales depósitos petrolíferos continentales de Catar.

En gran parte el territoria de Catar es un desierto, con dos ecorregiones definidas: el desierto y semidesierto del golfo Pérsico, en la costa; y el desierto y monte xerófilo de Arabia y el Sinaí, adentrándose en el continente.

Catar se une al resto de la península arábiga a través de franjas de marismas y desiertos que se alternan entre sí, y que se elevan gradualmente hacia el norte, formando colinas muy suavemente onduladas.

La costa misma está segmentada por bahías alargadas, con presencia de numerosos arrecifes de coral.

Respecto al clima voy a extenderme más en el post en que hablemos del recurso agua de Catar. Y otro tanto haremos con relación al petróleo en un post ad hoc. Sólo quiero agregar que antes del descubrimiento y explotación del petróleo y gas, los principales recursos de Catar eran la recolección de perlas, todavía hoy reconocida por su calidad, sus cultivos de dátiles y su comercio marítimo.

Hasta aquí llegamos pues, pero también el próximo lunes nuestro tema será Catar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La teoría de la expansión del fondo oceánico

En un post anterior, cuando les expliqué la hipótesis de la Expansión de la Tierra, les dije que una parte de ella se había incorporado, a través de otra teoría posterior, al gran paradigma hoy vigente de Tectónica Global o de Placas.

De esa teoría cuya modificación había podido salvar los escollos que la anterior tenía, vamos a hablar hoy. Se trata, como habrán leído en el título, de la Teoría de Expansión del Fondo Oceánico.

¿Quién elaboró esta teoría?

Fueron dos los geólogos que la enunciaron, en un intento de explicar las peculiaridades del fondo oceánico y su origen. Ellos eran Harry Hamond Hess y Robert Sinclair Dietz- ambos estadounidenses- quienes a través de sus publicaciones de los años 1960, 1961 y 1962, escritas casi en simultáneo pero independientemente, dieron forma al postulado que habría de explicar fenómenos que no se habían comprendido hasta ese momento.

No voy a abundar sobre los autores aquí, porque ambos merecerán más adelante posts en la categoría «Geólogos destacados», del blog.

¿Qué se enuncia en la Teoría de expansión del fondo oceánico?

Les recomiendo antes de adentrarse en este tema, repasar un post para tener presente cómo es el relieve del fondo marino, y partir dede allí con una base de conocimiento un poco más sólida. También les conviene leer el post en el que hicimos una introducción al concepto de convección en el manto. Y ahora dando esas bases por sabidas, vamos a lo nuestro de hoy.

Mientras que en la anterior teoría de Wegener se asumía que los continentes se desplazaban sobre el fondo marino, al saberse que tanto los fondos siálicos (continentales) como los simaicos (oceánicos) son rígidos, debió buscarse otra interfase más favorable para un desplazamiento, y ella fue la interfase litósfera- astenósfera, aunque en el futuro veremos también algunos temas no resueltos del todo alli.

Pero asumiendo que la astenósfera tiene la suficiente plasticidad como para que en ella las corrientes convectivas generen desplazamientos, se reconoce también que son esos movimientos quienes arrastran la corteza sobreyacente.

Ahora vayamos a ver qué pasa con las corrientes convectivas que les dije que fueran a repasar. Allí donde divergen las corrientes que componen dos núcleos convectivos adyacentes, se producen dos fenómenos clave: uno es mecánicamente tensional, pues los fondos litosféricos son arrastrados en direcciones opuestas; el otro es un calentamiento de la base por el ascenso de flujos de calor desde el manto profundo.

Ese calentamiento dilata el material, con lo que disminuye su densidad, y tal como lo predice la isostasia (que temabién deberían repasar), tiende a elevarse con lo que el área sobrecalentada forma inicialmente un domo, es decir un territorio convexo que a lo largo del proceso comienza a fracturarse, en sistemas de fallas que se conocen como rifts.

Más adelante, en otros posts veremos que esos rifts suelen dividirse en tres segmentos en lo que se conoce como «hotspots», «puntos calientes» o «uniones triples» entre placas, porque ya estamos hablando de una litósfera fragmentada en placas, pero eso ya es otro tema.

Ahora volvamos al territorio ya fracturado que se va separando, y dando paso a la salida de magmas, generalmente en efusiones submarinas que son las responsables- junto con el levantamiento isostático mencionado- de la existencia de dorsales oceánicas. En esas mismas dorsales, desde el eje, se liberan en modo prácticamente constante, materiales ígneos procedentes del manto.

Esos nuevos materiales son en definitiva los generadores de nueva corteza oceánica o suelo oceánico, si prefieren, que empuja hacia los lados los materiales más viejos, causando la expansión de los océanos, cuyos fondos se desplazan con una velocidad que es igual a uno y otro lado de la dorsal, pero variable entre un océano y otro.

Se estima que en el Atlántico Norte, la velocidad de expansión es de 2 cm por año: en el Atlántico sur sería de alrededor de 3 cm; y de 6 a 10, en el Pacífico.

Siguiendo a su vez el recorrido de las corrientes convectivas, allí donde convergen dos núcleos adyacentes, el que carga material más denso (el que sustenta fondos oceánicos) se hunde bajo el más liviano, devolviendo material al manto para cerrar el ciclo.

Ya veremos en detalle qué pasa en cada caso, según las características de las diversas placas en contacto, en un post no muy lejano en el futuro. Por hoy, hemos explicado nuestro punto: la expansión del fondo oceánico.

¿Cuáles fueron las objeciones a la teoría de expansión de la Tierra que esta nueva explicación pudo superar?

Básicamente se resolvieron las dos objeciones principales de las que les hablé en el post sobre su teoría antecesora, la de expansión de la Tierra. Dicha teoría no podía explicar el tamaño actual de la Tierra que según sus predicciones debía ser mucho mayor que el medido. Esta nueva teoría proveyó la explicación, al señalar que en otros lugares del planeta, la nueva corteza volvía a consumirse, explicando el déficit de volumen respecto a lo supuesto en la hipótesis previa.

Por otra parte, si toda la Tierra se expandiera, no habría lugar para comprender los fenómenos claramente producidos por contracción, cosa que la expansión del fondo oceánico no sólo no excluye, sino que además explica muy claramente.

¿Cuáles son las pruebas de su validez?

Seguramente estarán pensando : «todo muy lindo, pero ¿no será una simple especulación teórica incomprobable?» Y me parece muy bien que lo hagan, porque la ciencia exige pruebas.

Empecemos por los primeros indicios que observaron Hess y Dietz en sus respectivos trabajos:

- Los fondos oceánicos son más jóvenes que los continentes.

- Los fondos oceánicos son más jóvenes en el centro que en los bordes.

- Existen dorsales ubicadas en posiciones aproximadamente centrales en todos los grandes océanos.

- Los espesores de sedimentos coinciden a uno y otro lado de las dorsales de modo bastante simétrico.

No obstante, la coincidencia en los cambios de polaridad magnética fueron considerados como la prueba definitiva, aportada por los geólogos Frederick John Vine y Drummond Hoyle Matthews. Ellos establecieron que tal como se ve en la figura que ilustra el post, existe una distribución muy simétrica y regular, de las bandas de anomalías positivas y negativas.

Esa particularidad se había atribuido a una diferencia litológica, pero la realidad de las muestras extraídas en sondeos más recientes, negaron esa explicación.

Las muestras datadas a uno y otro lado de las dorsales demuestran que a edades iguales hay polaridad igual, esto sólo puede interpretarse como un suelo único depositado con una polaridad normal en un momento de la historia geológica. Un evento de ruptura y desplazamiento del suelo, debido a la irrupción de nuevos magmas, en tiempos de polaridad inversa generan otra vez bandas simétricas, pero esta vez de otra polaridad, Y así sucesivamente. Con esta nueva interpretación, se puede reconstruir todo el bandeamiento del fondo sin inconsistencias.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Un ecosistema muy valioso en Norteamérica: The Great Plains (las Grandes Planicies)

Este post está dedicado a una de las ecorregiones más interesantes desde un punto de vista ambiental y de producción de recursos que existe en el planeta. Creo que servirá además para relacionarlo con otros temas que vendrán más adelante o que hemos visto desde otro ángulo.

Este post está dedicado a una de las ecorregiones más interesantes desde un punto de vista ambiental y de producción de recursos que existe en el planeta. Creo que servirá además para relacionarlo con otros temas que vendrán más adelante o que hemos visto desde otro ángulo.

¿A qué se refiere la expresión Great Plains?

El nombre Great Plains alude a una vasta extensión del territorio norteamericano, cuya topografía es dominantemente plana, cubierta de estepas y pasturas al oeste del Río Mississipi y al este de las Rocallosas, excediendo los límites políticos entre Canadá y Estados Unidos.

El primer europeo que según las crónicas visitó la zona, fue Francisco Vázquez de Coronado, en el año 1540, en su trayecto en búsqueda del mítico Reino de Cibola, con sus siete ciudades de oro. Por supuesto, ese reino no existía, pero la descripción de Coronado quitaba igualmente el aliento por la vastedad del territorio, y sus características tan diferentes a todo lo conocido en Europa. No se trataba de costas, ni de bosques, ni de montañas, ni de desiertos, sino de un enorme «vacío» sin fin ocupado por una vegetación baja y también novedosa, según lo interpretaron los habitantes de origen europeo. Y esa visión nacida del puro desconocimiento permaneció al menos hasta fines del siglo XIX, cuando al fin se descubrió su enorme potencial para la agricultura y sobre todo para una ganadería extensiva, sustentada por las pasturas naturales.

El desconocimiento inicial era tal, que no existía en inglés ni en español una palabra para designar ese paisaje, de modo que se tomó del francés el termino «prairie», que significa en realidad campo o prado (del latín pratum) y que permaneció en el inglés sin alteraciones, mientras que al castellano se tradujo como pradera, aunque en lugares como Argentina se designan esos ecosistemas como «pampas».

¿Cuál es su ubicación geográfica?

Puede decirse que su posición es central en el continente, con los límites ya señalados al este y oeste. Su límite norte está constituido por los bosques boreales de Alberta, Sakastchewan y Manitoba en Canadá, y el sur está definido por los desiertos del sudoeste norteamericano.

Este territorio abarca los estados de Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur en su totalidad; partes de Colorado, Kansas, Missouri, Montana, Nuevo México, Oklahoma, Texas, y Wyoming; y las partes más meridionales de los ya mencionados territorios de Alberta, Saskatchewan, y Manitoba, hasta donde hacen su aparición los bosques.

¿Qué características generales tienen las Grandes Planicies estadounidenses?

Esta unidad afecta una forma que recuerda vagamente un triángulo con su vértice al este, una base de 2.400 km de longitud, y un ancho de entre 600 y 1.100 km, que se alcanzan en el ápice del triángulo teórico. Pero no se trata de una superficie plana, sino que tiene también su expresión vertical, con cambios de relieve, que va en descenso desde el oeste- donde alcanza hasta 1.700 msnm- hacia el este donde apenas alcanza algunos cientos de metros sobre el mismo nivel. La pendiente es muy gradual y de perfil prácticamente plano.

En el Atlas Ambiental Norteamericano, editado por la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más conocido como NAFTA por sus siglas en inglés (North American Free Trade Agreement); las Grandes Planicies se definen como una ecorregión en que dominan praderas con pasturas naturales, y su flora y fauna silvestre asociadas.

A su vez, el Servicio Geológico de Estados Unidos, (USGS) lo define como una unidad fisiográfica, que sobreyace a estratos sedimentarios aproximadamente horizontales, resultantes de la depositación de materiales que durante millones de años han sido erodados desde las Montañas Rocosas o Rocallosas a cuyos pies se presenta el extremo occidental de las planicies. No obstante, no debe imaginarse que las Grandes Planicies son totalmente homogéneas, sino que se encuentran interrumpidas por mesetas, escarpas abruptas, e incisiones de valles de origen fluvial, glacial o fluvioglacial. Todo eso, no obstante, no alcanza para cambiar la estructura general del paisaje, que sigue repondiendo bien a la denominación de llanura.

Por otra parte, mientras que el límite oeste se visualiza fácilmente por la presencia montañosa, hacia el este la frontera es muy difusa, ya que responde al trazo de la isohieta de 500 mm anuales.

¿Cómo se subdivide todo ese ecosistema?

Desde el punto de vista del sistema ambiental, el criterio dominante aplica una división en cinco sub-regiones, según su clima, vegetación y fauna, suelos y hasta topografía considerados en su conjunto:

- Praderas Templadas.

- Praderas Semiáridas del Centro-oeste.

- Praderas Semiáridas del Centro-sur.

- Planicies Costeras de Texas- Louisiana.

- Planicie Semiárida de Tamaulipas- Texas.

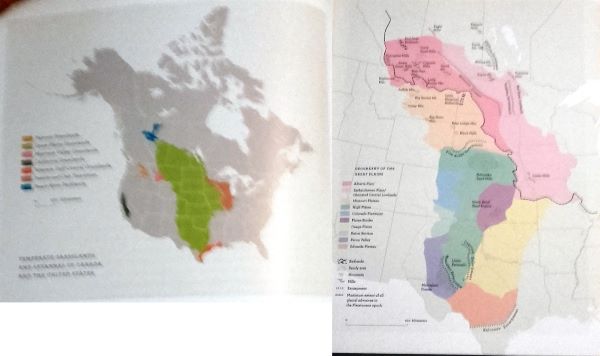

Desde el punto de vista más específicamente geológico, por lo cual voy a extenderme un poco más, el USGS ha generado otra división esencialmente fisiográfica, ilustrada en la imagen que encabeza el post. Según ese criterio las subunidades que componen las Great Plains y cuyo nombre en inglés conservo para respetar la toponimia, son:

- Alberta Plains. Rodeadas por el este por Saskatchewan, y por el oeste por Missouri Plateau, muestran un importante registro de los antiguos avances glaciarios: el material sedimentario específicamente glacial que se conoce como till, que no presenta selección y que simplemente quedó abandonado en el lugar al que había sido llevado por las lenguas de hielo en avance. Cuando los hielos se batieron en retirada, todo ese material que estaba inmerso en los cuerpos helados, simplemente se depositó formando una llanura característica. Los remanentes de la vieja superficie que fue arrasada y rebajada por los glaciares aparecen como montañas de cumbre plana, entre las que se mencionan Turtle Mountain, Wood Mountain y Cypress Hills.

- Saskatchewan Plain/ Glaciated Central Lowlands. Constituyen la porción norte del borde de la unidad de praderas. Como el nombe lo indica, presentan una fuerte impronta de la presencia de los antiguos glaciares, que en muchos casos proveyeron el material finamente dividido que se depositó luego en las colinas de loess (Loess Hills) del oeste de Iowa.

- Missouri Plateau. Abrazada por el este por Alberta Plains, al norte de High Plains y Colorado Piedmont y conformando el límite oeste de las Grandes Planicies, se encuentra esta subunidad, en la que sorprenden elevaciones montañosas como Black Hills, Crazy Mountains, y Bear Lodge; o picos como Big Snowy o Big Horn, que hacen de esta subunidad la más escarpada, y en la que también se encuentran paisajes tan áridos como Little Missouri Badlands.

- High Plains. Como el nombre lo indica, se trata de una altiplanicie que se extiende desde los estados de Nebraska y Colorado hasta la parte norte de Texas y Oklahoma. Está constituida por el remanente de una anterior cubierta sedimentaria de gran potencia que cubría toda la ecorregión hoy segmentada en estas subunidades. Se destacan como rasgos dignos de mención las Colinas de Arena de Nebraska (Nebraska Sand Hills) que extendiéndose por 62.000 km², se constituyen como el campo de dunas más extenso del hemisferio occidental. Los límites de las High Plains son acantilados que en algunos tramos incluyen la Escarpa de Mescalero al oeste, la Escarpa Pine-Ridge al norte, y la Escarpa Caprock, con sus estrías y formaciones convolutas al este.

- Colorado Piedmont. Es decir el piedemonte del Colorado, que es también parte del límite occidental de la Great Plains, y está en contacto con la altiplanicie por el este, con Raton Section por el sur y con Missouri Plateau por el norte. Lo conforman los amplios valles de los ríos Arkansas y South Platte, que en conjunto son responsables del rebajamiento del paisaje original, que tuvo lugar a lo largo de millones de años, y que dejó a las High Plains como testigos remanentes. No debe pensarse sin embargo que sólo el agua ha erodado todos estos paisajes, ya que también el viento, en estas regiones de pasturas bajas, sin la protección natural de los árboles, tiene efectos espectaculares como lo son las dunas de arena del sudeste de la llanura de inundación del Platte River, seguramente resultantes de las intensas tormentas de polvo que se relacionan con la Edad del Hielo.

- Plains Border. Casi en el centro de toda la ecorregión, se encuentra rodeada por las High Plains al oeste, norte y sur, y por Sakastchewan Plains y Osage Plains al este, y se conocen también como «tierras bajas» cuya monotonía sólo rompen algunas colinas suavemente onduladas.

- Osage Plains. Representan junto con Edwards Plateau el extremo oriental de la mitad sur de las planicies. Por el oeste limitan con High Plains y Plains Border, y por el norte con Sakastchewan y Alberta Plains. Se conforman por suaves relieves de colinas redondeadas, parcialmente cubiertas por loess.

- Raton Section. Constituye un segmento del límite occidental de toda la unidad de praderas, y a su vez es limitada al sur por Pecos Valley y al este por Colorado Piedmont. Es un paisaje al que suelen denominar como «lunar» por la coexistencia de mesas coronadas por depósitos lávicos, badlands, y antiguos conos volcánicos entre los que se destaca Capulin Mountain, todos ya largamente extinguidos.

- Pecos Valley. Limita por el norte con Raton Section y por el sureste con Edwards Plateau y se caracteriza por un intrincado paisaje de cavernas de erosión, pozos de disolución y abruptas paredes de calizas. Y tampoco están ausentes los depósitos eólicos, como las dunas de arena de Mescalero.

- Edwards Plateau. Se sitúa al sur de las High Plains, y está conformada por colinas calcáreas, que a veces se conocen como Texas Hill Country, y en las que el paisaje de pradera baja se interrumpe por elevaciones en forma de domo, profundamente disecadas por las corrientes hídricas que localmente se insumen en diseños de disolución que generan cavernas y pozos. El límite sur de esta subunidad es también el de las Great Plains, y está representado por la Escarpa Balcones.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una composición de dos mapas tomados del libro Prairie, a Natural history de Candace Savage, que ya les presenté en otro post.

La erupción del Pinatubo de 1991

El Volcán Pinatubo: a la izquierda antes de la erupción y a la derecha después de la misma.

Si uno lee en diversos textos cuáles fueron las erupciones volcánicas más impactantes en tiempos históricos, la selección es variable. Los lugares en el «ranking» por momentos se intercambian, pero invariablemente en todas esas listas, este evento aparece, ya sea en uno u otro lugar. Por eso es que me parece un tema interesante para conversar aquí.

¿Dónde queda el volcán Pinatubo?

El volcán Pinatubo se encuentra en la isla de Luzón, a sólo 90 kilómetros al noroeste de la capital de Filipinas, es decir de la ciudad de Manila. Es parte integrante de toda una cadena de volcanes situadas en el extremo oeste de la isla, y sus coordenadas geográficas son 15,13º de latitud N y 120,35º de longitud E.

Su nombre deriva de la expresión «hacer crecer», que en las lenguas Tagalog y Sambal hace seguramente alusión a la fertilidad propia de terrenos que alguna vez estuvieron afectados por erupciones volcánicas, como resultado de la depositación de material finamente dividido con una gran cantidad de elementos químicos esenciales para las plantas.

Existen registros geológicos de actividad eruptiva al menos en tres etapas, la más antigua de las cuales habría tenido lugar hace unos 5.500 años. Otros dos pulsos corresponderían a hace 3.000 y 500 años antes del presente.

¿Cuál es su contexto geológico?

El arco volcánico del que el Pinatubo forma parte, es generado por la subducción de la placa Euroasiática bajo la de Filipinas, proceso que tiene lugar a lo largo de la falla de Manila, y con dirección hacia el oeste.

Se trata pues, de un contacto convergente entre dos placas oceánicas, y la formación tanto de arcos isla como de fosas, son resultados habituales en ese caso. Pero lo vamos a ver muy pronto con todo detalle, por ahora simplemente acéptenlo así.

¿Cómo y cuándo se produjo esta erupción?

La erupción de 1991 del pinatubo es una de las más potentes observadas en tiempos históricos, alcanzando el valor 6 del Índice de Explosividad Volcánica o Escala VEI (por las siglas que en inglés corresponden a la expresión Volcanic Explosivity Index). El VEI incluye 8 grados y los valores se obtienen combinando diversos factores que pueden ser medidos o estimados, tales como el volumen total de los productos expulsados; la altura alcanzada en la atmósfera por la nube conformada por los materiales finos; la duración de la erupción; tamaño máximo de materiales eyectados; etc.

Los acontecimientos registrados en junio de 1991 y que tuvieron al Pinatubo como protagonista, podrían haber tenido su antecedente en un terremoto local acontecido el 16 de julio de 1990. Se trata del sismo recordado como «de Luzón», que alcanzó magnitud 7,7 Richter, y tuvo su epicentro en el municipio de Rizal, Nueva Ecija, ubicado alrededor de 100 km al noreste de Pinatubo.

Sobre este punto se discute si fue el sismo quien abrió el camino que recorrerían los magmas para alcanzar la superficie, o si a la inversa, era la movilización de los materiales ígneos, la que provocó el terremoto. Es probable que cualquiera que haya sido el disparador, los dos fenómenos se retroalimentaran mutuamente.

Más adelante, el 15 de marzo de 1991, volvieron a sentirse temblores de baja magnitud, que fueron esta vez sí identificados como de origen volcánico y fueron la primera señal de alarma específica.

La secuencia de erupciones fue bastante prolongada, y con pausas suficientes como para identificar diferentes eventos principales, todos los cuales se manifestaron a partir de erupciones hidromagmáticas, a veces conocidas como freáticas (es decir dominantemente de aguas sobrecalentadas) que tuvieron lugar ya el 2 de abril, a muy poca distancia de la cima, y siguiendo una fractura de 1,5 km de largo. Este fenómeno se reprodujo de manera intermitente, alternando con eyecciones de cenizas volcánicas, de escasa violencia, y sismos volcánicos también de baja magnitud.

La actividad volcánica fue incrementándose a lo largo de mayo, sobre todo en la segunda mitad de ese mes, cuando las emisiones de dióxido de azufre fueron cada vez más intensas hasta detenerse después del 28 de mayo, lo que significó que los gases en lugar de liberarse comenzaron a generar la presión interna que causaría la gran violencia de erupciones posteriores.

Las primeras erupciones con gran emisión de lavas y piroclastos ocurrieron el 3 de junio, y la primera gran explosión el 7 de junio.

La secuencia de eventos más intensos comenzó el 12 de junio con la emisión de gran cantidad de cenizas, cuyos efectos dicutiremos más abajo, se intensificó también el día 13, y culminó el 15 de junio, cuando la violencia explosiva fue tal que no solamente produjo numerosos terremotos, sino que además generó el colapso total de la cumbre, que redujo su altura de 1.745 a 1.485 metros. El resultado final fue la creación de una caldera de 2,5 km de diámetro, tal como se ve en la foto.

¿Qué secuelas importantes tuvo este evento?

Entre los daños personales y económicos, se cuentan alrededor de 800 personas fallecidas, pese a la relativamente temprana evacuación, y 100.000 que perdieron sus hogares. Como siempre, nadie registró las pérdidas de vidas no humanas.

Desde el punto de vista geológico y ambiental, esta secuencia de erupciones del Pinatubo produjo la nube estratosférica de SO2 (dióxido de Azufre) más grande que se haya registrado desde que existen instrumentos capaces de hacerlo, el mayor volumen de materiales eyectados, las columnas eruptivas más altas, y la más larga duración del efecto contaminante en la atmósfera. Se notó por meses una destrucción en aumento de la capa de ozono y las temperaturas globales bajaron aproximadamente 0,5°C , en el efecto que se conoce como «invierno volcánico».

Mediciones posteriores determinaron que se habían producido alrededor de 5 km³ de magma dacítico, y la altura de las columnas eruptivas alcanzó los 40 km, generando un hongo gigante en la estratósfera media y baja, compuesto por unas 17 megatoneladas de SO2.

Cabe consignar que estimaciones- no tan precisas debido a diferencias instrumentales- pondrían estos números algo por debajo de la de 1815 del Tamborín, de la que hablaremos en otro post.

El SO2 formó a su vez aerosoles que se expandieron alrededor de toda la Tierra en el término de tres semanas, y permanecieron en diversas áreas hasta cerca de un año más tarde.

Tanto el efecto de enfriamiento global como de destrucción en la capa de ozono excedieron en ese solo evento los efectos de las actividades antrópicas de hasta dos años de duración.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue construida con dos fotos tomadas de este sitio.

Notas sobre Tiahuanaco en Bolivia

Cuando hice el listado de los sitios que todos deberíamos conocer, no sé por qué, olvidé este sitio arqueológico tan invalorable. Por eso, ahora vengo a salvar el error y hablaremos de Tiahuanaco, desde el punto de vista de sus características geológicas y ambientales, porque desde la arqueología hay muchísima información en la red.

Cuando hice el listado de los sitios que todos deberíamos conocer, no sé por qué, olvidé este sitio arqueológico tan invalorable. Por eso, ahora vengo a salvar el error y hablaremos de Tiahuanaco, desde el punto de vista de sus características geológicas y ambientales, porque desde la arqueología hay muchísima información en la red.

¿Qué es y dónde queda Tiahuanaco?

Tiahuanaco, también conocida como Tiwanaku es un conglomerado de antiguas restos arqueológicos que alguna vez constituyeron una ciudad desde la que se irradió una fuerte impronta cultural hacia todas las regiones circundantes, incluyendo el suroeste de Perú, y el norte de Argentina y Chile.

Se encuentra al oeste de Bolivia unos 70 km al noroeste de la Paz, en el departamento homónimo. Sólo dista unos 15 km del extremo sudeste del lago Titicaca, que se halla a una altura de 3.885 msnm.

Tiahuanaco fue la capital del Imperio preincaico de igual nombre. Hoy quedan allí restos de numerosos monumentos que se consideran patrimonio universal.

¿A qué alude su nombre?

No hay consenso generalizado sobre el origen y significado del nombre Tiahuanaco, pero podemos consignar algunas de las opiniones más conocidas y respetadas en el ámbito científico.

En el S XVI, el cronista Pedro Cieza de León arriesga una etimología según la cual el toponímico es de raíz Aymara, idioma en el que «Thia» significa rivera y «Wañacua» quiere decir seca. Es decir que Tiahuanaco debería traducirse como «Ribera Seca».

El sacerdote lingüista e indigenista padre Cobo, sugiere en cambio que el nombre proviene de «Tiay Huanacu», que indicaría un lugar donde se sienta el guanaco, y que podría expresarse como «Descanso del Guanaco». Pero el mismo cura sostiene que muy a menudo los aborígenes conocían el sitio con el nombre de «Taipicala», que se podría traducir como «El sitio donde está la piedra central», o hasta – en una interpretación algo más libre – como «Ombligo del Mundo» (les cuento de pasadita que ése es el nombre con el que traducen «Cusco», los guías turísticos de esta última ciudad). El vocablo Tiahuanaco habría sido en todo caso una deformación posterior de Taipicala. Esta interpretación señala en una dirección parecida a la de la opinión del investigador boliviano, don Rigoberto Paredes Candia, según el cual Tiahuanaco procede de la expresión aymara «Tihuana», que significaría «Piedra Parada».

A su turno, Carlos Bravo, expuso a fines del siglo diecinueve su teoría, según la cual Tiahuanaco sería una progresiva evolución desde la expresión «Intiwa-Wan-Hake», que se traduce como «La Ciudad de los Hijos del Sol».

¿Qué características tiene el territorio que ocupa Tiahuanaco?

Tiahuanaco se encuentra en los Andes bolivianos, entre los 3.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una región geográfica definida como un altiplano; es decir una meseta de altura, que comprende alrededor de 190.000 km²- de los cuales el valle ocupado por Tiahuanaco, alcanza unos 820 km². El Altiplano está rodeado de picos que superan los 6.000 msnm.

La zona está irrigada por el río Guaquira-Tiwanaku, casi en la desembocadura de su cuenca hidrográfica, la cual se orienta según un rumbo aproximadamente Este-Oeste. El río tiene aproximadamente 64 km de longitud y desemboca en el lago Wiñaymarka o Huiñaymarka -espejo secundario del Titicaca- al sur de la península de Taraco, en la zona boliviana del lago mayor.

¿Qué se conoce de su marco geológico?

La zona comprendida dentro de la cuenca propiamente dicha del río Guaquira-Tiwanaku está compuesta principalmente por formaciones sedimentarias, las que fueron intensamente deformadas por la orogénesis andina; mientras que las vertientes más australes presentan formaciones de origen metamórfico. Fueron esas metamorfitas las que en el momento de su apogeo proveyeron a la cultura Tiahuanacota recursos minerales como cobre nativo, esfalerita, galena, calcopirita, barita, blenda y oro nativo.

Hay un cierto consenso en afirmar que a comienzos del Holoceno el Lago Titicaca se estabilizó con un nivel alto, comparable con el actual, pero hace unos 8.500 años, se habría producido una prolongada estabilidad con formación de suelos aprovechables, hasta la importante regresión acontecida unos 6.000 años atrás, que produjo a su vez una elevada salinización de las aguas del lago, situación que se habría mantenido hasta hace unos 4.000 años, cuando se inició una nueva transgresión del lago con el consecuente relleno de los valles con nuevos sedimentos.

¿Qué se puede agregar?

Cuando de la antigüedad de la cultura Tiahuanaco se trata, hay todavía mucha discusión, pero las pruebas más confiables son las de carbono 14 llevadas a cabo por el arqueólogo Ponce Sanginés, según cuyos resultados la cultura data desde el 1700 a.C. y habría desaparecido por cambios climáticos desfavorables hacia el 1200 de nuestra era.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.