Archivo de la categoría ‘Geología y mitos populares’

¿Existe el «viento de terremotos»?

Probablemente ustedes han escuchado alguna vez expresiones como:

Probablemente ustedes han escuchado alguna vez expresiones como:

-«El tiempo está raro, ¿vendrá un terremoto?»

-«Ese viento caliente da miedo, parece como de terremoto»

Y otras muchas variantes, igualmente absurdas, pero que como todos los mitos populares se basan en alguna razón, por falsa que ella sea.

Y de eso vamos a hablar hoy.

¿De dónde sale la expresión «viento de terremotos»?

En principio, esta «teoría» nace en la antigua Grecia, donde filósofos como Demócrito, Anaxágoras y Empédocles afirmaban que el interior de la Tierra estaba ocupado por una especie de atmósfera interior, donde se generaban vientos a veces muy violentos, de resultas de los cuales la superficie se estremecía ocasionalmente. Todos estos pensadores vivieron en el S IV a.C. y su máximo exponente, Aristételes dio a la mencionada interpretación un prestigio que resistió al paso de los siglos.

Fue así, que Estrabón, durante el Siglo I de nuestra era, sirvió de puente para acercar la teoría de los «vientos de terremotos» hasta la Roma Imperial, que definió por lo menos hasta la Edad Media el curso del pensamiento dominante.

Es precisamente Séneca, un romano, quien describe a los sismos como causados por intensos vientos que se mueven en el interior de cavernas subterráneas, y que en su esfuerzo por escapar hacia el exterior, provocan movimientos en el terreno.

Lo novedoso que aporta Séneca es el origen local de los terremotos, lo que parece explicar por qué algunos sitios son más propensos que otros a padecerlos.

¿Por qué se extendió esa teoría?

Porque la actualización y el barniz pseudocientífico que le aporta Séneca, al señalar-como dijimos más arriba- que los sismos son más propios de determinadas geografías que de otras, hacen de esa teoría rescatada desde tantos siglos atrás, un concepto aparentemente aceptable, que se instala casi hasta hoy en el inconsciente colectivo.

Por otra parte, por ser Séneca perteneciente a la cultura rectora del pensamiento por muchos siglos, logra entronizar esa hipótesis, que de otro modo podría haberse perdido en la nebulosa de los tiempos.

¿Quién era Séneca?

Lucio Anneo Séneca (en latín: Lucius Annæus Seneca), conocido también como Séneca el Joven nació en Corduba, en el año 4 a. C. y murió en Roma, en el año 65 d. C.

Era hijo del orador Marco Anneo Séneca y pasó a la historia como el máximo representante del estoicismo y moralismo romano aun cuando vivió durante la época de la decadencia de la República romana, y aunque el hecho de haber sido tutor de Nerón terminaron por arrastrarlo al desprestigio y consecuente suicidio.

Pese a ello, Séneca es uno de los pocos filósofos romanos que fue respetado y admirado en la Europa continental y occidental, mucho más allá de la Edad Media.

Tanto es así que fue citado por intelectuales como Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, René Descartes, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau y Francisco de Quevedo, entre otros.

Como si eso no bastase, su obra Naturales quaestiones- redactada en 7 libros mayormente resultantes de recopilaciones de los griegos que antes mencionamos- aborda temas relacionados con meteorología, mineralogía y oceanografía.

Esa obra fue muy alabada por Plinio el Viejo, lo que la convirtió en un clásico de referencia en las cuestiones de la Ciencia Natural de la época.

Para completar el panorama, en ese tiempo, las Ciencias Naturales se «investigaban» como una parte integrante de la filosofía en general, vale decir que bastaba con observar y especular, ya que no existía por entonces un método científico que incluyera validaciones rigurosas.

¿Tiene la teoría de los vientos de terremotos algún asidero?

No, por cierto, ya que la Tierra no es hueca en su interior y los fluidos sólo ocupan espacios porosos de las rocas, de modo que imaginarse vientos corriendo violenta y libremente en su seno es muy imaginativo pero nada realista.

Además, las causas generadoras del viento son exógenas, mientras que los sismos tienen origen endógeno.

¿Qué podemos concluir, entonces?

Que los mitos populares, por más que tengan un rancio abolengo, tienden a perpetuarse hasta cuando carecen de toda base científica, y siempre se corre el riesgo de decir una gansada si no se analiza la «sabiduría colectiva» con un mínimo de espíritu crítico.

La próxima vez que escuchen que «el tiempo está tan loco, que puede venir un sismo», están plenamente autorizados a lanzar la más estridente carcajada.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Wikipedia.

¿A qué se llamó la «fiebre del oro»? Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Allí respondí a las siguientes preguntas

¿A qué se llamó la fiebre del oro?

¿Cuándo y dónde se produjo la fiebre del oro?

¿Cómo se desarrolló la fiebre del oro en California?

Las preguntas que responderé en este post son:

¿Cuál es el contexto geológico de los yacimientos de oro de California?

Los hallazgos de oro que produjeron la fiebre de 1848, ocurrieron de manera superficial, apenas subsuperficial o en los cauces de agua que surcaban un distrito aurífero relacionado con la vertiente occidental de la Sierra Nevada, la que forma parte a su vez de la Provincia Aurífera de Nevada, que comprende no sólo California, sino obviamente también porciones de Nevada, Arizona, Utah y Idaho.

El distrito de la Sierra Nevada incluye el Mother Lode, el Grass Valley, y numerosos placeres auríferos, entre ellos los de Sierra Nevada y los de los montes Klamath.

Por la facilidad de extracción, fueron precisamente los placeres, de los que hablaremos luego, los que atrajeron la atención masiva de los forty niners.

Pero volvamos al distrito de la costa del Pacífico, y analicemos cada una de las principales unidades involucradas.

El «Mother Lode» incluye unas 150 minas distribuidas en una pequeña franja de solamente 190 km de longitud y 1,5 de ancho, con rumbo noroeste y fuerte buzamiento.

La petrología dominante es de pizarras y esquistos verdes, de edad jurásica los más nuevos, y carbonífera los más antiguos.

Las rocas originales fueron intruidas por una sucesión de rocas plutónicas, que fueron las portadoras de oro, el cual resultó depositado en filones, casi todos los cuales se relacionan con las fases tardías del plutonismo, es decir que son de origen hidrotermal.

En la zona de Grass Valley, los filones están asociados a granodioritas que invaden rocas alteradas, de edad paleozoica a jurásica.

Estos episodios de enriquecimiento por intrusiones ígneas son resultado del emplazamiento de toda el área en un límite entre placas activas, de allí el intenso magmatismo, y la presencia de fracturas que facilitan la movilización de los magmas hacia la superficie.

¿Qué es un placer aurífero?

En realidad, el término placer (hablando de minería, se entiende) se aplica no solamente a los depósitos de oro, y la mayoría de los placeres responden a una génesis muy parecida, que paso a explicarles ahora.

La razón por la cual, en el caso particular de los placeres auríferos, son ellos los disparadores de las «fiebres» (como ya les dije más arriba) es que no requieren de inversiones importantes para su explotación. Basta con contar con una pala y una criba, cedazo o «sombrero chino», y tiempo y paciencia.

Todos los placeres se derivan de los filones primarios, explotables o no, semejantes a los que describí en la pregunta anterior.

Ésa es otra de las ventajas de los placeres, ya que no necesariamente proceden de rocas ricas en el mineral, sino que es la concentración posterior a la destrucción de las portadoras originales la que da origen al yacimiento.

Cuando la roca que contiene el oro se ve atacada por los agentes de la meteorización y erosión, comienza una lenta desintegración que libera de su matriz alterada, el metal noble que resiste los ataques químicos sin cambiar su composición.

Las partículas comienzan así una lenta peregrinación, motorizada por el agua, sea salvaje o encauzada, y cuando de muuuyyyy finas laminillas se trata, también el viento puede llevarlas.

Por su alta densidad, en aquellos sitios en donde la velocidad del flujo disminuye, el oro que forma parte de su carga tiende a depositarse, concentrándose precisamente en los lugares en que -ya sea por cambios de pendiente, por irregularidades del lecho, por la presencia de obstáculos, o por disminución del caudal, etc.- la corriente se hace más lenta.

Como los factores son más o menos permanentes a lo largo de determinados intervalos de tiempo, esos espacios de depositación preferente, comienzan a enriquecerse en oro, generando el placer.

Como además la distancia y velocidad de movilización de las partículas es inversamente proporcional a su tamaño, es común que haya una auténtica zonificación de los placeres por tamaños de pepitas.

Agreguemos que el término «pepitas» hace alusión a su forma aproximadamente redondeada, resultante de su desgaste a lo largo del transporte, que va eliminando las aristas por el rozamiento.

Otro dato importante es que como los placeres tardan cientos o miles de años en formarse, no necesariamente se ha mantenido el curso del río en ese tiempo, ni las irregularidades que provocan el descenso de velocidad han permanecido en el mismo lugar. Es por eso, que no solamente en el cauce actual se prospecta el oro, sino en toda la llanura de inundación, y en los paleocauces, lo cual implica a veces superficies alejadas muchos kilómetros del recorrido presente de las corrientes.

¿Cómo se desarrolló la fiebre del oro en Canadá y Alaska?

Para quienes en nuestra infancia leímos fascinados los libros de Jack London, Colmillo Blanco y La llamada de la Selva, la Fiebre del Oro del extremo más septentrional de Norteamérica pasó a formar parte del mágico territorio de nuestra fantasía, y nos condujo por historias que poco nos preocupaba por entonces si habían o no tenido lugar alguna vez.

Y ya grandes, supimos que efectivamente, hacia el fin del S XIX, se esparció una «fiebre» por los territorios de Canadá primero, y Alaska después, que pasó a la historia con múltiples nombres: la fiebre del oro de Klondike, fiebre del oro del Yukón o fiebre del oro de Alaska.

El 16 de agosto de 1896, un grupo de tagish, (una de las Naciones Originarias de Canadá), del que formaban parte George Carmack, y Charlie Dawson entre otros, bajaba el curso del río Yukón y al encontrar el arroyo que luego llamarían Bonanza, y cuyo nombre original era Rabbit, encontraron un placer aluvional.

Fue Carmack quien denunció el descubrimiento, y por ello se le atribuye todo el mérito del hallazgo, aunque bien pudo haber sido cualquiera de los miembros del grupo el que levantó la primera pepita.

Si bien ya más de 10 años antes, Juneau había comenzado a extraer oro en arroyos de la zona, fue el anuncio del hallazgo en Rabbit Creek el que desató la fiebre de 1897 y 1898.

Pese a que la zona aún hoy tiene no mucho más que mil habitantes permanentes, en 1897 descendieron sobre el área casi 30.000 buscadores de oro.

Muy poco después de la invasión de mineros en el valle del río Yukón, se esparció la noticia de que las playas de Nome, en la costa del mar de Bering, algo al sur del círculo polar ártico, eran tambin portadoras del metal precioso.

Esto desató una nueva inmigración que llegaba en barcos procedentes de Seattle, sorteando aguas casi todo el año congeladas, que daban paso sólo durante unos pocos meses.

Estas aguas son las más frías del mundo y están también entre las más tormentosas. De allí que un alto porcentaje de los viajeros perecieran durante la travesía, sin ver jamás el anhelado metal.

¿Cuáles son los rasgos geológicos en Klondike y Yukón?

El Territorio del Yukón es el más occidental de los tres que constituyen la zona norte de Canadá, y por sus características geológicas puede decirse que se continúa por el oeste en el estado estadounidense de Alaska, aun cuando los límites políticos los distingan.

El vocablo Yukón procede de una lengua nativa local, el gwich’in, y quiere decir «río grande», en clara alusión a la corriente fluvial que lo recorre.

El mencionado río Yukón fluye por Alaska y Canadá, exhibiendo una longitud de 3.185 km y generando una cuenca de 854.000 km² hasta desembocar en el mar de Bering, formando un delta casi semicircular. El ancho de su cauce varía entre un kilómetro y más de tres en determinados trechos.

Debido a que la cuenca del Yukón se comparte entre Alaska y Canadá, los placeres auríferos que se explotaron primero en Canadá, guiaron a los aquejados por la fiebre hasta regiones más allá del límite formal entre los dos países.

Respecto a la génesis de los yacimientos, es atribuible al tectonismo global actuante durante cientos de millones de años.

Hace aproximadamente 400 millones de años, casi todo el territorio que hoy constituye la costa del Pacífico era en realidad parte del fondo oceánico, que en episodios de subducción iniciados hace unos 200 millones de años, fue introducido por debajo de la placa norteamericana.

A lo largo de ese proceso, ocurrieron fusiones de rocas que generaron un magma enriquecido en el oro que antes se había depositado en aquel fondo oceánico.

El enfriamiento de ese magma, que ascendía a zonas más frías, simplemente como parte de su migración natural, provocó filones de oro que se metían en las rocas estériles circundantes.

Episodios de orogenia en la zona de contacto entre placas, dieron origen a las cadenas montañosas que afectan a toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en su borde occidental.

Posteriormente, esas regiones montañosas se erosionaron, exponiendo parte del oro en la superficie, en forma de placeres, cuya formación ya he explicado antes.

Los placeres del Yukón están conformados por gravas, es decir materiales gruesos en general, que todavía hoy se siguen explotando, y siguen atrayendo a trabajadores mineros de todo el mundo, aunque ahora la extracción se haga de manera regulada y sistemática.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

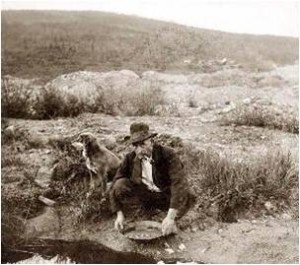

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. En parte la elegí porque me encanta documentar la fidelidad de los perros que se embarcan sin cuestionamientos en cualquier aventura que emprendan sus dueños.

La leyenda del volcán Popocatépetl

Ésta que voy a presentarles hoy, es probablemente una de las más bellas explicaciones acerca del origen de un volcán, y es de origen mexicano.

Pero veamos antes algunos hechos científicos:

¿Dónde queda el Popocatépetl y a qué debe su nombre?

El Popocatépetl es un volcán activo en la actualidad, que se encuentra en la zona central de México, unos 72 km al sureste de la Ciudad de México.

La palabra Popocatépetl procede del idioma nativo náhuatl, en el cual popoca significa echar humo y tepetl, cerro o montaña. De tal manera, lo que su nombre expresa es «montaña que humea».

Los habitantes de la zona lo llaman «el Popo».

Según la tradición oral, alrededor del año 1300, los nativos Tecuanipas habrían realizado el primer ascenso al cono. El segundo, se debe a los españoles, que al comando de Diego de Ordás lo escalaron en 1519, para conseguir azufre para su pólvora.

¿Qué características geológicas tiene?

El Popocatépetl es un estratovolcán, según lo indica la clasificación que aparece en el post que les linkeo, y que en este caso alude al hecho de que su cono está compuesto por capas alternadas de materiales de distinta granulometría, que se han acumulado a lo largo de sus mútiples erupciones.

Según algunos estudios paleomagnéticos, su edad aproximada es de unos 730.000 años.

Su forma es bastante cónica y alcanza una altura de 5.500 msnm, con un diámetro de 25 km en la base.

Es importante señalar que en su cima existen glaciares de altura que contienen un volumen estimado de 17 millones de metros cúbicos de hielo. Estos glaciares, ante una erupción violenta podrían llegar a generar corrientes de lodo de consecuencias catastróficas, conocidas como laares.

Este volcán se encuentra unido por la parte norte con el Iztaccíhuatl mediante un paso montañoso conocido como Paso de Cortés, lo que se aprecia bien en la foto que ilustra el post, y es relevante en la legendaria interpretación indígena.

¿Qué sabemos de su actividad?

El Popocatépetl ha intercalado siempre periodos de reposo con otros de intensa actividad, que han quedado registrados tanto en la memoria colectiva de los pueblos, como en rasgos geomorfológicos resultantes de las erupciones.

Existe una gran cantidad de registros desde la antigüedad, calculándose en no menos de 18 los pulsos más violentos desde el siglo XIV en adelante.

Como caso particular puede mencionarse una erupción en 1927, que fue artificialmente provocada por la voladura del cráter para extraer azufre.

Si bien tuvo largo silencio en gran parte de la segunda mitad del siglo XX; en 1991 incrementó la actividad, registrándose una de cierta importancia entre el 18 y el 19 diciembre de 2000.

Otra explosión relevante data de la navidad de 2005, y la última registrada es de los días 4 y 5 de Noviembre de 2014, que sólo alcanzó a afectar el Paso de Cortés.

¿A qué debe su origen?

Básicamente es uno de los resultados de la Tectónica Global, ya que en la zona existen importantes contactos entre placas, tanto de divergencia como de transformación, lo que abre superficies de debilidad para la salida de magma hacia la superficie. Algo de todo esto ya les adelanté en otro post, pero será tratado con mayor profundidad más de una vez todavía, por su vital importancia.

Y ahora sí, la leyenda del Popocatepetl.

Según la tradición oral azteca, la princesa Xochiquétzal (Hermosa Flor) era la prometida de un cacique al que amaba, pero que había partido a la guerra contra los olmecas y zapotecas.

Esta circunstancia fue aprovechada por otro de sus pretendientes, quien le hizo creer que su amado había muerto, y obtuvo su promesa de matrimonio.

No obstante, el guerrero al que la princesa amaba, regresó, desenmascarando al traidor, y trabándose con él en fiera lucha. Según la leyenda: «No hubo necesidad de palabras, chocaron el amor y la mentira».

Después de una batalla que duró varios días, venció- como cabe esperar en los cuentos- el amor, y el traidor huyó derrotado. Pero al regresar el vencedor en busca de su prometida, la encontró muerta por la vergüenza de su propia conducta, en el medio del valle.

Entonces- seguramente por el estremecimiento y la ira de los dioses- la tierra tembló, se oscureció el cielo, surgió fuego y volaron piedras.

Al amanecer, en el valle habían surgido dos grandes montañas nevadas, una con la forma de una mujer dormida, razón por la cual se la nombró Iztaccihuatl (mujer dormida en el dialecto nativo) y otra semejante a un guerrero arrodillado a su lado: el Popocatépetl.

Si se analiza el relato legendario, la descripción de la ira de los dioses coincide bien con una erupción volcánica, y el surgimiento de las dos montañas no sería otra cosa que la solidificación de las lavas emitidas en su transcurso.

Por eso es razonable suponer que alguna antigua generación presenció alguna fase del crecimiento del Popocatépetl, del mismo modo que muchos siglos después la ciencia moderna atestiguaría el surgimiento del Paricutín, del que ya les he hablado en otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

¿Tienen relación el sismo en España y la predicción hecha para Roma?

Hoy, cuando se produjo el sismo en España, pensé que debía escribir algo al respecto, pero que no significara ni repetir lo ya señalado en otros eventos, ni adelantarme al análisis más sistemático que ya he iniciado por entregas, y así fue que se me ocurrió esta vuelta de tuerca sobre el tema, sobre la cual hay tanto para decir.

Pero vayamos por partes, y analicemos primero el sismo español con nuestra mirada geológica.

¿Cómo y cuándo se produjo el evento sísmico en España?

Se trata de un terremoto con dos liberaciones de energía separadas por menos de dos horas, que alcanzaron magnitudes de 4.5 grados y 5.3 grados, y que se registraron a las 17:05 y 18:47 (hora local) respectivamente.

El epicentro se situó en la ciudad de Lorca (Murcia), emplazada en el sureste de España, a 368 km de Madrid.

Se trata de un evento de poca profundidad, lo cual explica en buena medida los daños provocados, ya que la cantidad de energía liberada no es muy grande, sobre todo si se la compara con la de los terremotos de Chile o de Japón, de reciente ocurrencia.

¿Por qué se produjo el sismo en ese lugar?

La zona afectada yace sobre la costa mediterránea, y conviene recordar que toda esa región es muy activa, sobre todo volcánicamente, pero también en lo que a sismos se refiere.

Y esto es así, porque en esa zona corre un límite entre placas, y ya les he explicado que es precisamente a nivel de los contactos entre las mismas donde se producen una gran variedad de fenómenos espectaculares.

Si miran el mapa, el mar Mediterráneo es atravesado por la zona en que la placa Africana colisiona con la Eurasiática, y esta última se ha visto convulsionada recientemente por varios sismos acontecidos en su borde opuesto, de modo que su movilización no debería ser una sorpresa.

España registra un promedio de 2.500 terremotos anuales, casi siempre con magnitudes de entre 2 y 3 grados como máximo. Por esa razón, pese a la habitualidad de los eventos, su baja intensidad los hace pasar desapercibidos.

España registra un promedio de 2.500 terremotos anuales, casi siempre con magnitudes de entre 2 y 3 grados como máximo. Por esa razón, pese a la habitualidad de los eventos, su baja intensidad los hace pasar desapercibidos.

No obstante, un terremoto de energía modesta como el de la fecha, es muy destructivo por la alta vulnerabilidad de las edificaciones antiguas y no necesariamente sismorresistentes.

Con respecto al sismo registrado en la fecha, se encuentra entre los más graves acaecidos en los últimos sesenta años en España. El 20 de abril de 1956, la provincia de Granada padeció un terremoto con el saldo de 12 muertos, más de 70 heridos y 500 edificios destruidos; mientras que en la provincia de Huelva, un evento de 7.5 grados de magnitud dejó cuatro muertos el 28 de febrero de 1969.

¿Qué se había predicho para el 11 de mayo de 2011?

En realidad se trata más de un rumor que de cualquier otra cosa, ya que se atribuye a Raffaele Bendandi (1893-1979), la supuesta previsión de un violento terremoto que debería haber tenido lugar hoy, 11 de mayo, en Italia, el cual habría dado por resultado la destrucción de la ciudad de Roma.

Pero, de hecho, no se presentó publicación alguna para probar tal predicción, y Bendandi no era tampoco un cientÃfico, sino un autodidacta que se había hecho conocido en la época de Mussolini por supuestos aciertos relativos a terremotos de ese tiempo, de los cuales tampoco hay registro fidedigno (me refiero a los aciertos, no a los terremotos)

¿Ese terremoto supuestamente previsto podría ser éste de España?

No, de ninguna manera, porque ni ocurrió en Italia, ni destruyó ciudad alguna, ni tuvo la entidad requerida para ser equiparable a ese megaevento anunciado.

Digamos que hubo una rara coincidencia en la fecha, pero nada más.

Eso sería como si yo le dijera a un amigo: «Mañana te vas a ganar el gordo de la lotería de Santa Fe», y el cuñado del socio de ese amigo se ganara un asado en la feria de platos del Jardín de Infantes de su hijo. ¿Les parece que yo podría decir que acerté en la predicción?

Pero hagamos una salvedad importante: es probable que ahora sí se produzca alguno que otro movimiento más, si no en Italia, en cualquier otro lugar del Mediterráneo, pero sencillamente como parte del acomodamiento de la placa que ya comenzó a dar señales de vida. El famoso efecto dominó del que tantas veces les he hablado. Eso no significaría que la predicción haya sido correcta, sino que ocurrido el primer desplazamiento notable, todo el conjunto debe reajustar su posición de equilibrio relativo.

¿Por qué no aceptamos esa predicción como un hecho científico más allá de sus diferencias con lo que ocurrió en realidad?

De por sí esas diferencias ya mencionadas podrían bastar para rechazarla, pero existe además otro cúmulo de razones:

-

Como ya lo expresé más arriba, no está documentada en ningún escrito serio.

-

Nunca Bendandi explicitó metodología científica ni técnica para predecir terremotos.

-

El conocimiento geológico en la época de actividad de este autodidacta estaba en pañales (y sucios para más datos), tanto es así, que ni siquiera se había entronizado el actual paradigma de la tectónica de placas.

-

El solo hecho de poner una fecha exacta a una predicción sísmica desmerece toda su credibilidad, aun a la luz de una ciencia muchísimo más evolucionada, como es la actual.

¿Hay posibilidades reales de predecir eventos sísmicos?

Hace ya bastante que se viene trabajando en esa dirección, y hay muchos datos que permiten esperar la ocurrencia de determinados eventos en un intervalo de tiempo no demasiado acotado.

Esto quiere decir que no se puede poner fecha, pero sí suponer que algo se aproxima o puede esperarse en un sitio determinado, en un plazo mediato y no estrictamente definido.

Sobre esas metodologías, vendrán muchos posts en el corto plazo, no lo duden, porque son sumamente atractivas.

A propósito de estos pronósticos, un ejemplo de razonamiento lógico y científicamente fundamentado lo vieron en este propio blog, cuando con motivo del terremoto de Nueva Zelanda, advertí que convenía mirar hacia algunas zonas como Filipinas, entre otras, porque hacia allí podían desplazarse las tensiones resultantes del acomodamiento de placas.

Desafortunadamente, a los pocos días, la naturaleza me dio la razón cuando ocurrió el sismo de Japón, país asentado entre tres placas, una de las cuales es precisamente la de Filipinas.

Por otra parte, el próximo lunes sube un post sobre Geoindicadores, que tangencialmente roza el tema, ya que no apunta estrictamente a predicciones sino a monitoreo de eventos y cambios actualmente en curso; pero es bueno hacer notar que a veces los llamados «signos precursores» de un terremoto, permiten dar alertas tempranas sobre su advenimiento.

En esos casos en particular, no se trata de una predicción en sentido estricto, sino de una detección con un margen de tiempo que puede a veces significar la diferencia entre una catástrofe y un evento inevitable, pero de consecuencias no tan luctuosas.

Para que se entienda mejor valga el siguiente ejemplo: los signos precursores son como el malestar y la fiebre que preceden a la erupción típica del sarampión: primero se sienten esos síntomas y uno o dos días después se ven las típicas manchitas. Pero cuando comienza la fiebre, la enfermedad ya está instalada.

De la misma manera, hay determinados acontecimientos que si bien se perciben antes de la sacudida principal, ya son parte integrante del fenómeno sísmico, y saber reconocerlos puede permitir la emisión de alertas tempranas con horas y hasta días de antelación. Pero, repito, no se está prediciendo en ese caso, sino sencillamente decodificando las señales más precoces de un terremoto.

Los animales lo hacen constantemente, y por eso el seguimiento de sus conductas es una de las tantas estrategias dentro de la metodología de prevención.

Pero todo eso ya es materia suficiente para numerosos posts en el futuro. Por hoy me despido hasta mañana, ya que éste es un post fuera de programa, dictado por los acontecimientos. Un abrazo Graciela.

PD: A los responsables y trabajadores de medios de comunicación que estén interesados en informarse para realizar notas sobre desastres naturales, los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

P.S.: La foto que ilustra el post es de las muchas que me envió mi amigo Paulino, y corresponde a efectos del terremoto de 2010 en Chile.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Los signos del zodíaco y sus «piedras preciosas»

Este post lo elegí para un viernes porque no pasa de ser un mero entretenimiento, una simple curiosidad sin ningún fundamento científico.

Este post lo elegí para un viernes porque no pasa de ser un mero entretenimiento, una simple curiosidad sin ningún fundamento científico.

Se trata de la relación que el imaginario colectivo ha creado entre los signos del zodíaco y las mal generalizadas «piedras preciosas», ya que en su mayoría se trata de gemas (recuerden la diferencia entre piedra preciosa y gema), que teóricamente actuarían como sus amuletos.

Algo en lo que creen algunas personas, y que también pueden aprovechar aquéllos que no creen, pero desean hacer un regalo pintoresco y cuentan con los medios para comprar una piedra ornamental.

Lo bueno es que muchas de esta lista no son demasiado caras, y siempre pueden quedar bien con un obsequio personalizado.

Me encantaría mentir que a mi signo le corresponde el diamante, a ver si alguna vez ligo uno, pero voy a atenerme a las relaciones entre signos y piedras ya consagradas por la superstición popular.

Y acá está el listado, son libres de creer que les traerán suerte o no, pero si me piden opinión a mí, la fortuna no es otra cosa que el resultado de la construcción por el trabajo, ayudada por un mínimo sentido de la oportunidad.

Del que yo, por supuesto, carezco, jejejeje. 😀

Aclaro que esta relación fue en realidad un invento de los joyeros como estrategia de marketing y comenzó asignando una piedra a cada mes del año, que luego por extensión se aplicó al signo correspondiente (por lo menos a la mayor parte de ese mes).

Enero: (Capricornio) Granate.

Febrero: (Acuario) Amatista.

Marzo: (Piscis) Aguamarina y Heliotropo.

Abril: (Aries) Diamante y Cristal de roca.

Mayo: (Tauro) Esmeralda y Crisoprasa.

Junio: (Géminis) Perla, Alejandrita y Piedra de luna.

Julio: (Cáncer) Rubí y Cornalina.

Agosto: (Leo) Peridoto y Sardónice.

Septiembre: (Virgo) Zafiro y Lapizlázulli.

Octubre: (Libra) ópalo.

Noviembre: (Escorpio) Topacio y Citrino.

Diciembre: (Sagitario) Turquesa.

Habrán notado que no figura Ophiuchus por más que esté de moda, porque no tiene cabida en los 12 meses del calendario, pero ya que estamos, y como toda esta cuestión de los amuletos y talismanes es de generación caprichosa, podemos proponer una gema para Ophiuchus.

Y puestos a inventar, me atrevo a darle categoría de gema a una roca que nunca se consideró tal, pero que parece especial para el caso: la Ofiolita, que una vez pulida es tan bella como cualquiera, y cumple además el requisito de ser bastante escasa.

Muchas de estas gemas merecen posts aparte, los cuales llegarán en su momento, mientras que de algunas otras ya he hablado, y pueden verlo en el correspondiente link.

Espero que tengan un buen fin de semana, si es posible, con una lluvia de gemas. Un abrazo, Graciela