Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Tipos de volcanes.

Para comenzar, digamos que- como siempre- muchos son los posibles criterios a aplicar para clasificar los volcanes.

Podríamos, por ejemplo, referirnos a ellos dividiéndolos según su posición geográfica en emergidos y sumergidos o submarinos, según que afloren o no por encima del nivel del mar.

Desde otro punto de vista, podríamos hablar de volcanes activos e inactivos o extinguidos, etc. según que haya o no registro de sus erupciones en tiempos históricos.

Pero aquí, voy a presentarles una clasificación más geológica, en la cual se integran varios elementos para caracterizar a un volcán, a saber: su configuración, las condiciones de sus productos, y la modalidad habitual de sus erupciones.

Por cierto, esa integración de numerosos factores para definir el tipo de volcán de que se trate, ha generado una considerable confusión, ya que muchos autores confunden las tres cosas, y al clasificar volcanes, en realidad describen solamente algunas erupciones, o bien algunos materiales dominantes que ellos emiten.

Entonces les recomiendo que vayan a ver primero los diversos posts en los que les he explicado tipos de efusiones, tipos de erupciones y productos volcánicos, para que este post de hoy les resulte más sencillo de comprender.

La última aclaración necesaria, es que muchos sistemas volcánicos son de tipos intermedios entre los que ahora vamos a describir, porque es común que la diferenciación magmática conduzca a erupciones diferentes según pase el tiempo, en un mismo centro volcánico. Es decir que la clasificación puede a veces resultar meramente orientativa, y un volcán ser bastante más híbrido de lo que nos gustaría.

¿Qué tipos de volcanes podemos mencionar?

Recordando una vez más que las clasificaciones pueden variar según los criterios aplicados, les sugiero mi preferida, que incluye los siguientes volcanes:

- Volcanes estratificados.

- Volcanes caldera.

- Volcanes en escudo.

- Volcanes cineríticos.

- Volcanes compuestos.

- Volcanes en domo.

- Maares.

¿Cómo es un volcán estratificado o estrato volcán?

Este tipo de volcán suele afectar la forma aproximadamente cónica que es costumbre relacionar con todos los volcanes, aunque pocos la ostenten de manera perfecta en la realidad. También es corriente en esta clase de aparatos volcánicos, que tengan el cráter en posición bastante central, aunque también son comunes los conos adventicios.

Su nombre se debe a que estructuralmente los estrato- volcanes están conformados por capas sucesivas de cenizas, arena, lava y escoria, producto de diversas erupciones.

El Etna es un ejemplo de volcán estratificado.

¿Cómo es un volcán caldera?

Un volcán caldera es resultado de erupciones muy explosivas, que pueden determinar la voladura o el derrumbe de toda la estructura volcánica preexistente. Lo que queda en el paisaje es pues una caldera o cráter de fabulosas dimensiones.

Por lo general se relacionan con lavas muy ácidas que taponan el cráter original, por su escasa fluidez, y que encierran así los gases y otros materiales en el interior. Esto causa una enorme presión, que se libera en el estallido final que da origen a la caldera. La gran caldera del megavolcán de Yellowstone es un ejemplo.

¿Cómo es un volcán en escudo?

El volcán en escudo responde a la superposición de coladas de lavas básicas muy fluidas, y que por ende se dispersan con bastante velocidad, alejándose del cráter y dando origen a montañas de gran diámetro, cuya pendiente es suave y la altura, comparativamente escasa. Y cuando digo comparativamente, es así exactamente, puesto que la altura alcanzada en el ejemplo paradigmático, supera los 4.000 m, que resultan escasos cuando se los compara con los 120 km del máximo diámetro de su cono.

El ejemplo al que me refería es el Mauna Loa, uno de los cinco volcanes- todos en escudo- que componen la isla de Hawai. Por esa razón, en alguna bibliografía, se denomina «volcanes hawaianos» a los volcanes en escudo, más allá del sitio de su emplazamiento.

¿Cómo es un volcán cinerítico?

Un volcán cineritico está compuesto, como el nombre lo indica, principalmente por cenizas, mezcladas con algo de escorias, y otros piroclastos siempre dentro de los materiales más finos. Es común que tengan forma relativamente cónica y no sean de gran tamaño. Un ejemplo es el Paricutín de México, cuya apasionante historia ya les conté en otro post.

¿Cómo es un volcán compuesto?

Cuando con posterioridad a la generación de una caldera, (lo que ocurre tal como expliqué más arriba) en el gran espacio topográfico resultante comienza a formarse un nuevo cráter, de resultas de nuevas erupciones desde el mismo centro magmático, el sistema así formado se denomina volcán compuesto.

Un típico ejemplo es el Vesubio, que se encuentra en el interior del inmenso cráter formado en la explosión del Somma.

¿Cómo es un volcán en domo?

Un volcán en domo o cúmulo-volcán suele ser comparativamente de pequeño tamaño, porque sus lavas ácidas y muy viscosas no se alejan demasiado del punto de emisión. Por las mismas razones, sus pendientes son marcadas y tienden a ser más altos que extensos. Un ejemplo es el Mont Pelé de la Martinica.

¿Cómo es un maar?

Un maar es una estructura mixta si se quiere, ya que no se constituye solamente por los procesos volcánicos. En efecto, una vez enfriado el material magmático del interior del cráter, sobre ese fondo ya sólido, se acumulan aguas pluviales, es decir de lluvia.

En definitiva, el resultado es una laguna en la cima de un antiguo volcán.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el postes de este sitio.

Conociendo más de la dinámica fluvial.

En entregas anteriores, hemos llegado a definir varios temas relativos a la dinámica fluvial, es decir la que se relaciona con la acción de los ríos. Ya hemos visto las distintas formas de flujo, las partes de una cuenca y de un río, y es hora de avanzar un poco más sobre el tema.

En entregas anteriores, hemos llegado a definir varios temas relativos a la dinámica fluvial, es decir la que se relaciona con la acción de los ríos. Ya hemos visto las distintas formas de flujo, las partes de una cuenca y de un río, y es hora de avanzar un poco más sobre el tema.

Ya en otro post he explicado cuáles son los factores que definen qué porción del agua precipitada va a escurrir, eventualmente incorporándose al caudal que alimenta a los ríos.

Hoy voy a ocuparme de un tema sutilmente diferente, aunque muy relacionado con el antes mencionado: los factores que definen la velocidad de una corriente de agua, una vez que ya se ha constituido como tal. Es decir, un pasito posterior al ya presentado en el post que más arriba les indiqué que vayan a leer.

¿Qué conceptos previos conviene incorporar?

Lo primero que debemos recordar es que los dos requisitos fundamentales para que se forme un río son: un caudal de agua permanente, que puede proceder tanto de precipitaciones fluviales, como de fusión de campos de nieve o de glaciares, o de aguas subterráneas. Las corrientes temporarias no constituyen ríos en un sentido estricto sino simplemente torrentes o arroyos.

El segundo requisito es una pendiente por la cual el agua pueda fluir, para distinguir el río de lagos, lagunas o pantanos.

¿Cuáles son los factores que definen la velocidad de un río?

Si consideramos todos los posibles inputs de un sistema tan complejo, podríamos incluir muchos más, pero esencialmente cuatro son los factores que definen la velocidad de flujo de una corriente:

- Pendiente o gradiente, términos que pueden usarse como equivalentes, aunque se expresan de distintas maneras. En efecto, la pendiente puede expresarse en grados de un ángulo vertical medido entre la parte inferior y la superior de un terreno dado, o bien en porcentajes, vale decir, cantidad de metros de descenso vertical por cada cien metros. El gradiente en cambio, siempre se mide en metros. Puede referirse a la cantidad de metros que se deben recorrer en dirección horizontal para que haya un descenso vertical de un metro. O bien como la cantidad de cm o m que se desciende por cada unidad de distancia horizontal. En cada caso se especifica cómo se lo considera.

- Caudal de agua. Se entiende por caudal a la cantidad de agua que pasa por una superficie dada en la unidad de tiempo. Esa superficie puede ser elegida de distintas maneras según el contexto en que el concepto de caudal se aplique. En una situación generalizada puede ser la unidad de superficie (un metro cuadrado); en una tubería artificial es la sección del caño por el cual fluye el agua; y en un río es la sección transversal del canal natural por el que el agua corre.

- Configuración del lecho. Se refiere tanto a la forma, es decir a las sinuosidades, profundidad, etc.; como a la composición litológica que define en gran medida su rugosidad.

- Cantidad de carga transportada. Aquí se incluye todo lo que el agua transporta, sea cual sea la fuente, tema que veremos en otro post.

¿Cómo incide la pendiente en la velocidad de una corriente?

Debido a que el agua se desplaza por el terreno como respuesta a la acción de la gravedad, es obvio que a mayor pendiente, mayor será la velocidad. Esa pendiente por supuesto, varía a lo largo del curso del río, razón por la cual la velocidad fluvial también es diferente de tramo en tramo.

Un dato estadístico expresa que el promedio de gradiente de todos los grandes ríos del mundo, es de 38 cm por kilómetro de recorrido, pero por cierto la variación es tan grande de un curso a otro, de una parte de cada río a otra, y a lo largo del tiempo, que no tiene más valor que ser un dato de color.

¿Cómo incide el caudal de agua en la velocidad de una corriente?

Cuanto más aumenta el volumen de agua mayor es la velocidad, porque en general la presencia del propio líquido disminuye los rozamientos que retrasan el flujo, al ofrecer menos resistencia a la deformación y desplazamiento, que los cuerpos sólidos.

¿Cómo incide la configuración del lecho en la velocidad de una corriente?

Cada una de las irregularidades que ofrece un canal implica un aumento de la fricción, con lo cual se disminuye la velocidad. Obviamente, entonces, cuanto más recto, uniforme y estrecho sea un canal, mayor será la velocidad de la corriente en él.

Si hay obstrucciones, estrechamientos, cambios bruscos de dirección, o proyecciones rocosas que se internan en el canal, la velocidad disminuye inmediatamente.

¿Cómo incide la cantidad de carga en la velocidad de una corriente?

De modo inverso al caudal, cuanto más carga sólida transporte, mayor será la fricción interna y ese aumento de rozamiento hace que la velocidad disminuya.

¿Por qué es tan importante reconocer los factores que definen la velocidad de una corriente?

Precisamente porque todo aumento de velocidad implicará un aumento también en la capacidad para erosionar del río, y a la inversa, un descenso en la velocidad, hará que se deba depositar algo de carga.

En definitiva, toda la dinámica geomorfológica del río depende de su velocidad y de los cambios que ella vaya experimentando.

De hecho, la erosividad de un río, está estrechamente ligada a su velocidad. El concepto de erosividad, junto con los de erodibilidad y erosionabilidad los he presentado en este post que les recomiendo leer.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del Río Yellowstone en Wyoming, USA.

Listado de las gemas de la Provincia de Córdoba, Argentina.

Hoy, en plena preparación para celebrar la primavera, voy a presentarles un post muy cortito, pero que servirá de introducción para muchos otros, porque les prometo que hablaré en sucesivos posts de todas y cada una de estas gemas que hoy me limito a enumerar, señalando su presencia en la Provincia de Córdoba.

Hoy, en plena preparación para celebrar la primavera, voy a presentarles un post muy cortito, pero que servirá de introducción para muchos otros, porque les prometo que hablaré en sucesivos posts de todas y cada una de estas gemas que hoy me limito a enumerar, señalando su presencia en la Provincia de Córdoba.

¿Todos los minerales preciosos de Córdoba se explotan comercialmente?

No, ni remotamente. De hecho hay por lo menos cuatro situaciones diferentes que vale la pena distinguir:

- Gemas explotadas: son aquéllas que se extraen de manera sistemática en establecimientos dedicados a esa actividad específica.

- Gemas recolectadas: son aquéllas que pueden hallarse de manera casual, por ejemplo en los sedimentos arrastrados por los ríos, y que algunas personas avezadas colecionan de manera amateur.

- Gemas consideradas como simples hallazgos, ya que son escasos los ejemplares que se exhiben en museos o colecciones privadas.

- Gemas de las que solamente hay indicios. Esos indicios, que eventualmente podrían conducir a hallazgos, colecciones o explotaciones en algún tiempo futuro, son por ejemplo, las rocas que potencialmente los contienen o los minerales paragenéticos, es decir que suelen formarse junto con las gemas.

¿Cuáles son las gemas que hay en Córdoba?

- Explotadas: amatista, aguamarina, cuarzo hialino, cuarzo ahumado, cuarzo rosado, granates, sobre todo en la variedad almandino, epidoto, fluorita, triplita, dioptasa, estetatita y cordierita.

- Recolectadas: ópalo y turmalina, variedad chorlo o chorlita.

- En estado de hallazgo: Heliodoro, wollastonita, clinozoicita, escapolita, turquesa, hematita y vesubianita.

- En estado de indicio: otras variedades de berilo y corindón.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por el Pulpo en uno de sus viajes a USA, y es del Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles.

La Mineralogía y la Minería antes de la Historia.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Todos sabemos que oficialmente se considera que la Historia humana comienza con la invención de la escritura, y que todo lo acontecido con anterioridad a ese gran hito, se considera parte de ese tiempo algo nebuloso que se conoce como Prehistoria.

Tiempo difícil de describir porque sólo ha quedado documentado a través de huellas y rastros algo inconexos, como son los artefactos, los monumentos, los grabados o hasta restos de alimentos. Indicios todos que implican una interpretación, que siempre podrá cuestionarse y siempre será sospechada de arbitraria, artificial o sesgada, cuando no de todo eso junto.

Pero aun en medio de esos tiempos misteriosos, ya podemos hablar de una minería incipiente, y ahora veremos por qué.

¿Cuándo habrían empezado las actividades que hoy relacionamos con la minería y la Mineralogía?

Por cierto no hablamos de una minería organizada, ni mucho menos de una disciplina que reuniera conocimientos orgánicos, sino solamente de una actividad primero de recolección y uso, y luego, un poco más adelante, de extracción de determinados minerales, también para aprovechar sus propiedades en las actividades de la vida cotidiana.

Por eso decimos que la minería entró en la vida humana a través de la necesidad, sin previo estudio ni análisis. Simplemente el hombre primitivo, fue tomando de su entorno aquello que le llamaba la atención y/o le prestaba algún servicio.

Pero, para ser honestos, ni siquiera fuimos nosotros, los Homo sapiens sapiens (el hombre actual), sino nuestros antepasados menos evolucionados, como Homo habilis y Homo erectus, y probablemente también otros homínidos como los Australopithecos, los que comenzaron a descubrir los usos posibles de determinados minerales.

Es muy probable que las primeras aplicaciones que dieron los homínidos a las rocas y minerales hayan sido tan poco elegantes como levantarlas del suelo simplemente para romperle la cabeza a alguno que no les haya caído suficientemente simpático, pero eso ya es reconocerles una utilidad, ¿ o no?

Y de cualquier manera, sólo estamos hablando de tiempos tan remotos como hace entre 1,2 millones y 900.000 años antes del presente.

Es decir que no se trataba ni por asomo de un conocimiento científico acreditado, como es en su sentido estricto la Mineralogía, la cual se iniciaría miles de años después, cuando comenzaron los registros descriptivos y documentados de las propiedades de algunas especies minerales y sus variedades.

A esa actividad prehistórica, yo la llamo, en cambio, protominería o protomineralogía, según sea el caso.

¿Qué indicios han quedado de esa actividad «protominera»?

Básicamente, en herramientas de uso cotidiano como raspadores, armas, ornamentos personales y objetos a los que se les atribuye aplicación en ritos religiosos o como simples adornos, se observa la utilización de cuarzo, obsidiana, ópalo, turquesa, malaquita, oro, cobre, plata, granates, corindón, topacio, hematita, olivino, jadeíta, alabastro y lazurita, como las especies minerales más habituales.

Todas estas especies, además de tener características muy apreciadas para diversas finalidades prácticas, tales como la dureza, sea alta o baja, según el uso que se le haya dado, son relativamente abundantes, y ostentan alguna característica que les permite un fácil reconocimiento, como por ejemplo los llamativos colores, el brillo metálico o su marcada transparencia.

Ya en una minería mucho más avanzada, se pueden mencionar hallazgos arqueológicos que prueban la elaboración de joyas de oro puro y macizo en Hotnitsa, Bulgaria Central, unos 9.000 años antes del presente.

¿Qué consecuencias tuvo la actividad de extracción de minerales en la prehistoria?

Aparentemente habría tenido una gran influencia en movimientos de intercambio de objetos entre diversos clanes, cada uno de los cuales era reconocido por extraer o colectar determinados materiales, en cuya búsqueda se movilizaban miembros de otras comunidades. De modo indirecto, esto evitaba la endogamia que tantas enfermedades causaba, mejorando así el camino evolutivo posterior.

También determinaba en alguna medida una cierta tendencia a realizar asentamientos más duraderos en aquellos sitios de canteras de ciertos recursos minerales. De esa manera, los hábitos nómadas comenzaban a dar lugar a cierto grado de sedentarismo. Pero ojo, que ese cambio de hábitos respondía también a otras causas, y no es solamente atribuible a la minería incipiente.

Y por último, el avasallamiento de unos clanes a manos de otros, fue muchas veces producto de la diferencia entre poseer o no mejores armas, según los minerales utilizados en cada caso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué son y cómo se producen las fases de la Luna?

Hoy vamos a hablar de un fenómeno que todos presenciamos habitualmente, sin comprender muchas veces cómo y por qué se produce: las fases de la Luna.

Hoy vamos a hablar de un fenómeno que todos presenciamos habitualmente, sin comprender muchas veces cómo y por qué se produce: las fases de la Luna.

Todos sabemos que podemos observar en el cielo a la luna de distintas maneras, según esté en su momento de luna nueva, creciente, llena o menguante.

Veamos por qué nuestro satélite nos presenta aspectos tan distintos a lo largo de un mes calendario.

¿Qué son las fases de la luna?

Empecemos por recordar que la luna, por ser un satélite y no una estrella, no genera su propia luz, sino que solamente refleja la que recibe del Sol.

Por ende, pese a que siempre mantenga su forma, desde la Tierra la vemos cambiando de apariencia, según cuánto de su superficie está expuesta a la radiación solar que luego reflejará. En otras palabras, a veces estará iluminada por completo, y otras veces, totalmente oscurecida, hasta el extremo de parecer invisible.

Esas situaciones de diferente visibilidad desde la Tierra se deben a los cambios de posiciones relativas entre el Sol (fuente de luz), la Luna (superficie reflectante de la luz solar), y la Tierra que es el punto de observación de la luna y sus cambios aparentes, pero resulta también a veces, el cuerpo que proyecta su sombra sobre la Luna.

Las fases lunares o fases de la Luna, son precisamente los diversos aspectos que muestra la Luna según esté por completo iluminada, por completo en sombras, o en situaciones intermedias.

¿Cuántas y cuáles son las fases lunares?

Si bien en astronomía se mencionan con nombre propio hasta 9 cambios diferentes, para los fines cotidianos, y para comprender un almanaque, alcanza con saber identificar las cuatro correspondientes a: luna nueva o novilunio, cuarto creciente, luna llena o plenilunio y cuarto menguante que cierra el ciclo cuando termina su «decrecimiento» en otra luna nueva.

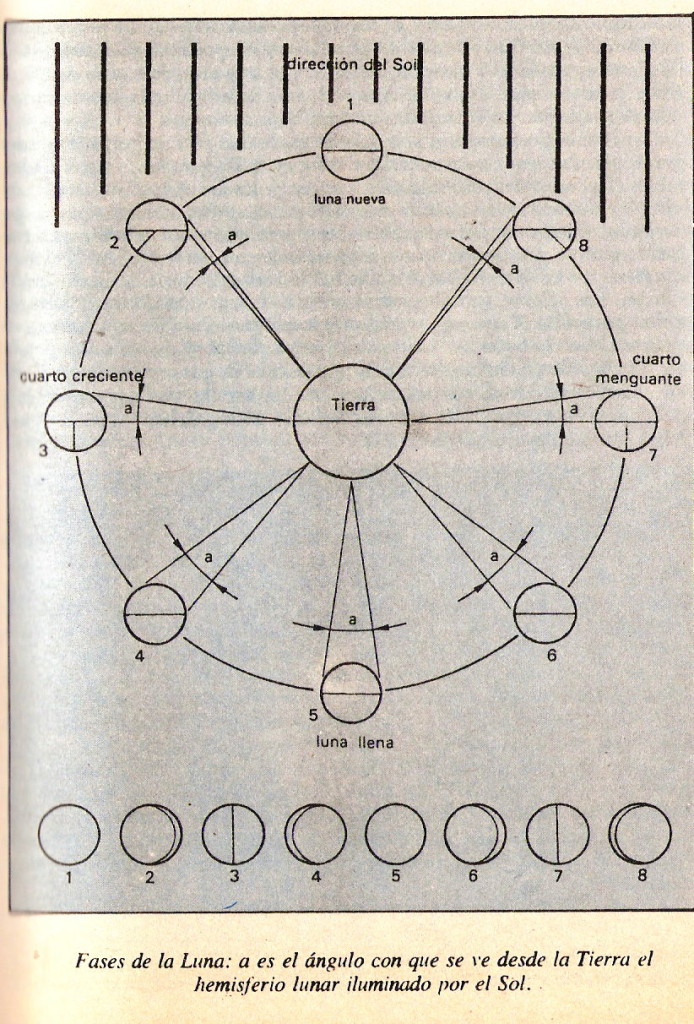

Si ustedes van mirando el gráfico, pueden entender que la luna nueva se produce cuando la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, de modo que su cara iluminada queda enfrentada al Sol, y la que nos muestra está en cambio en la más total oscuridad, lo que la convierte en prácticamente invisible desde nuestro punto de observación.

En el mismo dibujo, se han representado 8 lugares correspondientes a sucesivas posiciones del satélite a medida que realiza su revolución alrededor de la Tierra; y al pie de ese gráfico, se muestran los campos que se van iluminando u oscureciendo a medida que ocurre esa traslación.

En la posición 3 se observa iluminada la mitad de la luna, en lo que es el punto exacto de su cuarto creciente.

Es en la posición 5 donde la vemos completamente brillante, y donde se produce el plenilunio al que han cantado tantos poetas a lo largo de los siglos.

Luego, los cambios se producen de manera inversa, es decir que se van viendo espacios iluminados cada vez menores hasta volver a llegar a la luna nueva, totalmente ensombrecida.

¿Cómo se produce el ciclo lunar completo?

Recuerden, para entender mejor, lo que ya les expliqué respecto a la cara visible de la Luna desde la Tierra, que siempre es la misma. Si no se acuerdan o no lo leyeron, vayan a leer este post antes de seguir. Por eso, el aspecto que va variando a lo largo de las fases lunares, es el del hemisferio siempre visible del satélite.

Ahora volvamos a lo nuestro, y digamos que un ciclo completo desde una forma de ver a la luna, pasando por todas los demás hasta que se repita la misma visión del satélite, se llama lunación, y tarda 29 dÃas 12 horas 44 minutos y 3 segundos para completarse.

Es notable que hay una pequeña diferencia de duración entre el intervalo de cada lunación, y lo que la Luna tarda en completar una órbita alrededor de la Tierra, tiempo que es de 27,3 días. Esta diferencia se debe a que al mismo tiempo que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, el sistema constituido por las dos, gira también alrededor del Sol, y las fases resultan de las posiciones relativas de los tres cuerpos.

¿Cómo podemos reconocer cada fase por simple observación del satélite en el cielo?

A veces no resulta sencillo discernir por simple observación si lo que se nos presenta es un cuarto creciente o un menguante.

Para eso se usan algunas nemotecnias en forma de sencillas rimas. Por ejemplo: «Pancita al levante en cuarto menguante, y pancita al poniente en cuarto creciente».

Allí sólo hay que recordar que poniente y levante se refieren a los movimientos del Sol, que se levanta por el este y se pone por el oeste.

Otra rima es:

«Los cuernos al oriente en cuarto creciente».

Espero que ahora cuando «estén en la luna», por lo menos lo estén con conocimiento de causa.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de un libro de texto para escuelas secundarias,- porque no he encontrado nada más claro y sencillo- pero hace ya tanto tiempo que la incorporé en algún power point didáctico, que he perdido la pista del autor. Si alguien la reconoce como propia, por favor, hágamelo saber, para darle el correspondiente crédito (previo control de la fuente original).