Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Propiedades físicas de los minerales: clivaje y fractura.

Ya venimos hace tiempo avanzando sobre las propiedades de los minerales, que permiten su determinación recurriendo solamente a la vista y unos pocos elementos que siempre se tienen a mano.

Hoy avanzamos con dos de las propiedades que dependen del estado de agregación. Ellas son el clivaje y la fractura.

¿Qué es el clivaje?

Si bien en algunos textos esta propiedad aparece también mencionada como exfoliación, ya les explicaré más abajo por qué personalmente no los considero sinónimos, aunque entiendo la resistencia de algunos autores a utilizar el término clivaje, por considerarlo un anglicismo.

En efecto, la palabra clivaje es la traducción de cleavage, que significa escisión, disociación o segmentación, al menos en una de sus acepciones, ya que en otra significa escote.

Volviendo a la propiedad que nos ocupa, lo primero que debemos señalar es que se trata de una característica vectorial, es decir que depende de la dirección de exploración; y se refiere a la tendencia de un mineral a romperse a lo largo de una o más superficies planas predeterminadas.

Como se trata de una estructura producida por la ruptura del mineral, no debe ser utilizada en cristales perfectos o en ejemplares que se desee conservar intactos. En otras palabras, ya que para probar cómo se rompe un especimen, precisamente hay que romperlo, el clivaje es una propiedad de valor relativo, aunque en minerales no rodados ni desgastados pueden observarse las superficies de segmentación que ya se presenten por procesos naturales, sin dañar el ejemplar.

El clivaje depende exclusivamente de la estructura interna de los minerales y no debe confundirse con el hábito, ni depende de él de ninguna manera.

¿A qué se debe el clivaje?

El clivaje es el resultado de la estructura cristalina. Recordemos que cuando la materia se encuentra en estado cristalino, los átomos se ubican en el espacio según redes claramente establecidas, y se conectan entre sí a partir de los enlaces. Esto determina que algunos lugares del espacio están ocupados por átomos y otros por sus uniones, que son más fuertes o más débiles según la clase de enlace involucrada.

En otras palabras, el clivaje es una ruptura preferente a lo largo de los planos que contienen los enlaces atómicos más débiles.

¿Cómo se puede clasificar el clivaje?

Como ya les he dicho otras veces, toda clasificación depende del criterio que se aplique para realizarla. En principio son dos los criterios utilizados: según su calidad o grado, y según su forma.

¿Cómo se clasifica el clivaje según su calidad o grado?

El principio básico es que cuanto más débiles son los enlaces, más fácil y netamente se romperá el mineral, y la calidad o grado del clivaje resultante será mayor.

Es decir que la calidad del clivaje varía inversamente a la fuerza del enlace. Con enlaces fuertes, el clivaje es malo y con enlaces débiles, el clivaje es bueno. Generalmente los enlaces iónicos son los más débiles, y los enlaces covalentes son fuertes.

Los clivajes según la calidad, y en sentido decreciente, pueden ser, entonces:

- Muy perfecto: en cuyo caso se puede llamar también exfoliación, ya que el mineral se divide en delgadas hojas siempre en una dirección. Este término exfoliación deriva, precisamente, del latín exfoliare que quiere decir deshojar y está conformado por el prefijo ex (hacia afuera), la raíz folia (hoja) y la terminación are, que define acción, es decir que transforma la palabra en verbo. Ejemplo clásico es el de las micas.

- Perfecto: es también productor de planos muy lisos y regulares, pero a diferencia del muy perfecto o exfoliación, los planos están demasiado separados como para que se puedan separar hojas o láminas delgadas.

- Bueno: se obtienen fragmentos muy regulares y parecidos a verdaderos cristales. por ejemplo en la calcita.

- Mediano o regular: es propio de los feldespatos, y da planos menos perfectos y lisos que en los dos ya mencionados.

- Imperfecto: ya implica la transición a la fractura, por lo que muchos autores ni siquiera lo reconocen como una calidad de clivaje.

¿Cómo se clasifica el clivaje según su forma?

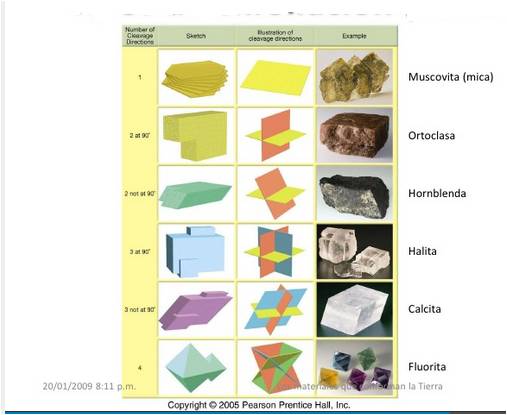

Para aplicar este criterio de clasificación, se recurre a observar el número de planos por los que se rompe el mineral, y el ángulo que esos planos forman entre sí, tal como puede verse en la figura que ilustra el post.

Según ese criterio, el clivaje puede ser:

- Basal o pinacoidal: hay solamente un plano de clivaje, y el mejor de los ejemplos es la muscovita o mica blanca, cuya calidad de clivaje es tal, que se conoce directamente como exfoliación.

- Prismático: presenta dos planos perpendiculares de clivaje, y son ejemplos el espodumeno y la ortoclasa.

- Tabular: también presenta dos planos, pero no son necesariamente perpendiculares, un ejemplo es la hornblenda.

- Cúbico: implica tres planos que se intersecan a 90 grados, resultando en cubos pequeños que se rompen en otros menores cada vez. La halita y la galena son los ejemplos por excelencia.

- Romboédrico: también se encuentran tres planos, pero ellos no se cortan a 90 grados. El ejemplo típico es la calcita, con calidad buena.

- Octaédrico: incluye cuatro planos de ruptura, como es el caso de la fluorita y también del diamante.

- Dodecaédrico: Hay seis planos de clivaje, y un ejemplo clásico es la esfalerita.

¿Qué es la fractura?

Cuando las superficies de ruptura no son lisas ni completamente asimilables a planos geométricos, se habla de fractura. Conviene recordar que como tanto la fractura como el clivaje son propiedades vectoriales, pueden coexistir en el mismo mineral. Así, la mica tiene una dirección de exfoliación y las demás son de fractura.

¿Qué formas afecta la fractura?

La fractura puede ser:

- Concoide o concoidea, cuando el mineral se rompe en superficies curvas y normalmente concéntricas, como sucede con el cuarzo.

- Desigual o irregular, es la que presentan la gran mayoría de los minerales, y produce una superficie áspera no asimilable a formas definidas

- Fibrosa o astillosa, se da cuando el mineral se rompe dejando astillas o fibras. Es el caso de las micas, en las direcciones sin clivaje.

- Ganchuda, el mineral se rompe en superficies dentadas, y esos dientes tienen vértices agudos.

¿Qué es la partición?

Un concepto ligeramente diferente a los ya expresados es la partición, que tiene lugar cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad resultante no de su estructura atómica, sino de tensiones externas o de la presencia de maclas. El maclado es un fenómeno del que hablaremos en otro post, y que básicamente implica el crecimiento de dos o más cristales, pegados entre sí, según ciertas simetrías.

La diferencia más importante con la fractura y el clivaje, es que la partición no tiene valor diagnóstico, ya que no todos los ejemplares de una especie mineral la presentan, precisamente porque si no han existido el maclado o determinadas presiones, no ocurre.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

¿Qué es la Tafonomía?

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

¿Qué es la Tafonomía?

Etimológicamente, el término Tafonomía procede del griego τάφος‚ (taphos), que significa enterramiento, y de νόμος (nomos) que significa norma o ley. El primero en utilizar esta denominación fue el paleontólogo ruso Iván Efremov en 1940, quien lo acuñó para describir la disciplina que se ocupaba de analizar los cambios ocurridos sobre los restos, marcas, huellas y/o productos de organismos biológicos, durante su incorporación a la litosfera.

¿Qué es un yacimiento de fósiles?

¿Qué partes comprende la Tafonomía?

Hay esencialmente dos grupos de procesos dentro de los que son estudiados por la Tafonomí. Ellos son objeto de estudio para dos subdisciplinas: la Bioestratinomía que analiza la fase bioestratinómica; y la Fosildiagénesis que se ocupa de la fase fosildiagenética.

Los procesos de los que se ocupa la Bioestratinomía son todos los que dan lugar a la producción y/o acumulación de lo que se conocerá luego como fósiles, siempre que ocurran de manera superficial, ya sea subaérea, subacuática o eventualmente en cuevas someras. Es decir que ocurren en una etapa previa al enterramiento. Aquíse incluyen cambios en los restos orgánicos, que suceden inmediatamente o muy poco después de la muerte, y son por ejemplo, la descomposición, desarticulación, fragmentación, alteración, carroñeo, colonización, necrocinesis (transporte del resto por agentes biológicos o geológicos), resedimentación (es decir nuevo depósito a veces a mucha distancia del sitio original del deceso), etc.

Esta fase se minimiza hasta casi ser inexistente en los organismos endobiontes, los cuales por vivir enterrados, al fallecer ya están incorporados al sustrato.

Los procesos de la Fosildiagénesis o fase fosildiagenética, suceden con posterioridad al enterramiento. Durante esta fase, algunos de los procesos de la fase anterior no se interrumpen, sino que se van completando, como es el caso de la descomposición y a veces también la fragmentación y desarticulación hasta cierto grado.

Procesos generalmente posteriores son la cementación, disolución, relleno, permineralización, reemplazo, deformación, reelaboración, etc. Muchos de estos procesos son los de la fosilización propiamente dicha, y ya los he explicado en otro post. Todavía en posteriores etapas, los fósiles pueden llegar a fragmentarse hasta desaparecer inclusive.

¿Cuál es su aporte a la Geología?

Todas las observaciones que la tafonomía realiza, interpreta y organiza, permiten reconocer o al menos dar pistas acerca de la evolución del paisaje en el que los fósiles son encontrados. Mientras que el fósil en sí mismo brinda información sobre su ambiente vital, el clima reinante durante su existencia y su posición en la estructura ecológica y evolutiva; las informaciones tafonómicas no se relacionan sólo con el tiempo de vida de los organismos, sino con todo el tiempo geológico a partir de allí y hasta el presente.

El registro fósil (conjunto de todos los fósiles encontrados ya sea en un sitio, en un biocrón dado, o como total absoluto de los hallazgos conocidos) en sí mismo, por lo general rinde menos información cuanto más antiguo es, porque suele ser más escaso y peor conservado. En cambio, la información tafonómica se enriquece cuanto más antiguo es el fósil analizado.

¿Qué otras aplicaciones tiene la Tafonomía?

Desde el siglo pasado, el XX, los métodos de análisis tafonómico comenzaron a encontrar numerosas formas de aportar información útil no solamente para otras áreas de la Paleontología, como por ejemplo la Paleobiología, Paleoceanografía, Icnología, Bioestratigrafía, y hasta Tectónica; sino también fuera de las ciencias geológicas. Son numerosos los ejemplos de aplicación en arqueología y medicina forense.

Por supuesto este post no constituye sino un aperitivo para una materia tan sustanciosa que nos convocará muchas veces en el futuro, ya van a ver.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. 1988. La Tafonornía: un subsistema conceptual de la Paleontología. Coloquios de Paleontología, 41 (1986-1987): 9-34.

Una erupción hawaiana.

Como hoy es un día especial, de fiesta más que de cualquier otra cosa, ustedes y yo nos tomaremos un recreo. y para eso, les comparto un video que encontré en la red.

Las explicaciones científicas respecto al tipo de materiales, tipo de erupción y tipo de volcán que verán en este video, ya aparecieron en diversos posts, cuyos links encontrarán en este mismo texto.

Para empezar, si quieren, repasen también la clasificación de efusiones y de magmas que presenté hace bastante.

Y más básico todavía: recuerden las múltiples manifestaciones que componen el conjunto de los procesos ígneos.

Y ahora es el Etna…

Hace apenas un par de días, estuve explicándoles lo que pasa en Indonesia, y ahora nos sorprende (aunque no tanto) lo que ocurre con el Etna en Italia.

Hace apenas un par de días, estuve explicándoles lo que pasa en Indonesia, y ahora nos sorprende (aunque no tanto) lo que ocurre con el Etna en Italia.

Analicemos pues esta nueva circunstancia. Digo más arriba que no nos sorprende tanto, y eso se debe a que este volcán es uno de los más activos del mundo en la actualidad. Por esa misma razón, ya hemos hablado de él en otro post que les recomiendo ir a leer en este link antes de internarse en la lectura del de hoy. En efecto, hoy voy a priorizar el tema de los sismos en la zona, dando por entendido que los datos del volcán mismo los leerán en el post que acabo de recomendarles. Aquí sólo verán lo que no esté en ese post anterior.

¿Qué dice la información periodística acerca del evento de hoy?

Específicamente este miércoles a eso de las 3:20 am locales, un temblor de 4,8 en la escala de Richter se hizo sentir en dos poblaciones sicilianas ubicadas en las cercanías del volcán Etna, dejando un saldo de al menos 10 personas heridas y numerosas estructuras y edificios dañados más o menos severamente. El epicentro se ubicó entre las localidades de Viagrande y Trecastagni, cercanas a Catania, y si bien este movimiento no es el primero de la semana, sí es el más fuerte registrado desde que el Etna entró en erupción el lunes pasado. (Anoten este dato, porque lo explico más abajo).

El Etna hizo erupción a partir del lunes temprano, cuando lanzó una nube de cenizas, y hoy miércoles, luego de sentirse una fuerte explosión, se reportó que una nueva fractura, esta vez en el lado sudeste del aparato volcánico, había dejado salir lava desde un área que no había liberado material desde hace más de diez años.

Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) el día lunes, a lo largo de solamente tres horas, se produjeron más de 130 terremotos.

¿Dónde está ubicado el volcán Etna?

El Etna está situado en la costa este de Sicilia, entre las provincias de Mesina y Catania. Su altura aproximada es de 3.330 metros, variando en función de la dinámica de sus erupciones. Su superficie en la base es de alrededor de 1.190 km2, con una circunferencia de unos 140 kilómetros. Tiene coordenadas 37°45’18″³ de latitud N y 14°59’43» de longitud E. Se trata de un estrato volcán, y sus erupciones suelen ser de tipo estromboliano.

¿Por qué habría entrado en erupción en este momento en particular?

El volcán Etna se encuentra sobre la placa Euroasiática, la misma que se ha visto recientemente agitada en Indonesia, es decir que ambos acontecimientos están relacionados entre sí, y se deben a un cambio en el equilibrio metaestable en que las placas tectónicas se encuentran siempre. Cuando se producen movimientos en algún punto de una placa, como ya lo he dicho muchas veces, todo el rompecabezas del que ellas forman parte se agita y debe reacomodarse hasta encontrar una nueva situación de equilibrio. No es casual que el día 22 de diciembre se haya liberado magma en Indonesia y el lunes se haya despertado el gigante dormido del Etna. Esto se debe a que cuando hay sismos en un sitio, los emplazamientos de magmas profundos se ven afectados, ya sea porque se les abren fisuras que permiten su ascenso; o bien, por el contrario, porque los caminos preexistentes se cierran, y el magma busca otros nuevos.

Como sea, la actividad de las placas se acelera, y sus manifestaciones pueden ser sísmicas, volcánicas, o ambas.

Un último punto que quiero aclarar es que en este caso, el tipo de contacto entre las placas no es convergente (por ejemplo de subducción) ni divergente, sino de desplazamiento lateral, en lo que se conoce como falla de transformación, que todavía no he llegado a explicarles en profundidad, cosa que haré en otro post. No obstante, para los impacientes, siempre pueden leerlo en mi propio libro.

¿Cómo se relacionan los sismos con el evento volcánico?

En un post ya lejano en el tiempo, les expliqué que las causas de los terremotos pueden ser de diversas índoles. En este caso en particular, los sismos reconocen un origen volcánico, lo cual debería tranquilizarnos un poco, porque no suelen ser los de mayor magnitud. Más importantes suelen ser los tectónicos. Claro que eso no dice nada respecto a los daños que el volcán puede producir por sí mismo durante las erupciones.

¿Por qué parecen ir en aumento las magnitudes de los sismos, en lugar de disminuir?

Es probable que algunos de ustedes estén pensando que les he mentido muchas veces cuando digo que normalmente los sismos de un enjambre van disminuyendo su magnitud, porque la mayor parte de la energía se libera en el primer momento, cuando las placas que estaban trabadas se mueven repentinamente. Eso es cierto, pero ojo, que sólo es válido para los terremotos tectónicos. En este caso, siendo los sismos de origen volcánico, su comportamiento depende de la movilización del magma bajo la superficie, cosa que es bastante más impredecible. Para colmo, cada camino de ascenso de lava se va modificando con los propios sismos, y de allí los cambios en las características tanto de las erupciones como de los movimientos telúºricos acompañantes. ¿Queda claro?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página. Derechos de autor de la imagen Getty Images.

La erupción del «Hijo del Krakatoa». Diciembre de 2018

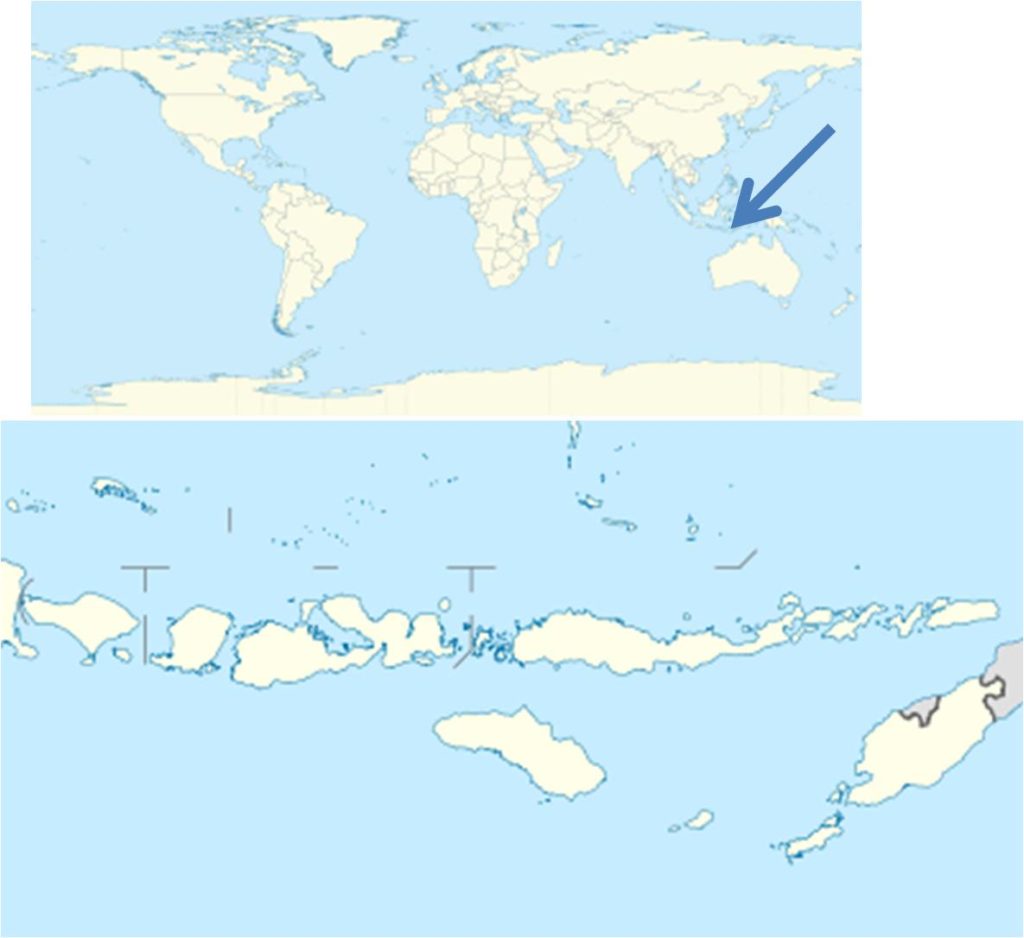

La flecha en el planisferio indica la posición aproximada del área afectada.

Una vez más, un evento geológico se transforma en noticia, y yo me siento obligada (bueno, en realidad el Pulpo me hace sentir obligada, llamándome a altas horas de la noche) a salir a explicarlo para los lectores del blog.

Esta vez se trata de la erupción del volcán mal llamado (o cuyo nombre está mal traducido) «Hijo del Krakatoa», y su consecuente tsunami, que están castigando nuevamente la zona de Indonesia.

Lo primero que debo aclarar es que este reciente acontecimiento me conduce a prometerles que en otro post les explicaré también la erupción ya legendaria de Krakatoa de 1883, que está genéticamente asociada con la de hoy. Pero esta vez vayamos a la situación actual.

¿Qué ha sucedido hace unas horas?

Según lo indicado por los reportes periodísticos, el 22 de diciembre de 2018, hacia las 18, hora local, y como consecuencia de la erupción del volcán Anak Krakatau («Hijo del Krakatoa»), acontecida poco antes, tuvo lugar un tsunami volcánico, cuyos resultados fueron 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos.

Más de 400 edificios y al menos nueve hoteles próximos a la playa resultaron con graves daños y es en ellos donde se han registrado gran parte de las muertes.

¿Cuál es la ubicación geográfica del mal llamado «Hijo del Krakatoa»?

Se encuentra en los relictos de la que alguna vez fue la isla de Krakatoa, situada en el estrecho de Sonda, entre Java y Sumatra, formando parte del Archipiélago Malayo, también conocido como Insulindia. Se trata del archipiélago más grande del mundo, por incluir más de 25.000 islas de diversos tamaños, agrupadas en tres grandes conjuntos: islas de la Sonda, islas Molucas e islas Filipinas.

Las Islas de la Sonda comprenden a su vez dos grupos: las Islas mayores de la Sonda, constituidas por Borneo, Java, Islas Célebes y Sumatra; y las Islas menores de la Sonda, que abarcan Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Komodo, Rinca, Flores, archipiélago de Solor, Timor, islas Barat Daya, islas Tanimbar, archipiélago de Alor y los remanentes de la antigua isla de Krakatoa, con coordenadas 6°06’07» de latitud Sur y 105°25’23» de longitud E.

¿Por qué afirmo que Hijo del Krakatoa es el nombre incorrecto?

Porque si bien la designación de Krakatoa se aplica muchas veces al volcán que destruyó la isla original de igual nombre, el volcán que causó tal devastación se llamaba Rakata, y era uno de los tres que contenía la ínsula. En otras palabras, Krakatoa era la isla, no el volcán. Y aunque hoy se haya acuñado el nombre de Hijo del Krakatoa (Anak Krakatau), en buen castellano, lo correcto sería llamarlo Hijo del Rakata, o bien Hijo de (y no del) Krakatoa, si se entiende como figura ancestral la isla y no el volcán.

¿Cuál es la causa de estas erupciones?

La isla original y sus actuales remanentes, incluyendo el nuevo volcán, se localizan cerca de la región de subducción de la placa Indoaustraliana bajo la placa Euroasiática, que es por ende una zona geológicamente muy activa. De hecho, el archipiélago malayo completo se cuenta entre las zonas de mayor y más explosiva actividad ígnea del planeta.

Específicamente el archipiélago de Sonda involucra un proceso de subducción de corteza oceánica bajo otra placa que es también oceánica en la zona de contacto; lo cual genera un cinturón orogénico cuyas cimas emergen en forma de islas volcánicas. Por delante del arco volcánico se genera una muy profunda fosa oceánica asociada al contacto entre las placas, allí donde la Indoaustraliana desciende hacia el interior terrestre.

Al internarse en la profundidad, donde hay mayor presión y temperatura, el material de la placa en subducción se funde y genera magmatismo, que se expresa luego en el vulcanismo activo que construye- y eventualmente destruye- las islas, que se agrupan presentando la forma de un arco paralelo al límite de la placa que se mantiene en superficie, y que resulta convexo respecto a la placa en subducción. Esta forma ocurre porque las placas se comprimen a lo largo de bordes de ruptura y contacto, sobre la superficie relativamente esférica de la Tierra.

Estos procesos implican también intensa actividad sísmica, y una gran inestabilidad tectónica.

¿Qué tipo de erupción caracteriza a estos volcanes?

El volcán Rakata produjo en 1883 una erupción hidromagmática, a veces conocida también como freática, que destruyó la isla, generando lo que se conoce como un volcán caldera, con los relictos de la geografía original.

No obstante, ya en 1927 comenzaron nuevas erupciones volcánicas primero submarinas, y que a partir de fines de 1928 se convirtieron en subaéreas, cuando finalmente comenzó a emerger en forma de nueva isla el Anak Krakatau, que convirtió el complejo en un volcán compuesto. Este nuevo cono está creciendo a razón de aproximadamente 5 metros por año, y es el que está actualmente en erupción.

¿Por qué se relaciona el volcán con el tsunami?

Esto ya lo expliqué cuando hablamos de las causas de los tsunamis, pero puedo aclararles un poco más. En cada erupción que ocurre en un arco isla, suceden dos cosas: una perturbación de los fondos marinos bajo los cuales se moviliza el magma buscando su salida al exterior; y luego, la caída de grandes volúmenes de materiales volcánicos en el mar. Ambas cosas implican la ruptura de la situación de equilibrio metaestable de la zona afectada, y se generarán los que se conocen como sismos de origen volcánico, que por el emplazamiento del hipocentro, en las profundidades marinas, causarán como efecto resultante, un tsunami.

¿Qué cabe esperar ahora?

Por un lado pueden ocurrir más tsunamis como conseceuncia de la brusca irrupción de más materiales volcánicos en el mar, y por el otro, pero ya a muy largo plazo (quédense tranquilos, pueden pasar cientos de años), cabe la posibilidad de que, por la ubicación del Anak Krakatau, se produzca una nueva erupción hidromagmática, con resultados similares o parecidos a los de la erupción de 1883.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.