Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Otro factor en la evolución del suelo: el material parental

Hoy veremos un factor más entre los que hemos clasificado como pasivos, que define el curso de la evolución del suelo: el material parental u originario.

Hoy veremos un factor más entre los que hemos clasificado como pasivos, que define el curso de la evolución del suelo: el material parental u originario.

¿Qué se entiende por material parental?

Con la expresión «material parental» se alude a la roca o sedimento preexistente, que luego del ataque por los agentes de la meteorización, o tras sufrir un ciclo erosivo, va cambiando su condición hasta incorporar materia orgánica y convertirse al fin en sustento para las plantas, lo que ya lo define como suelo. Allí no se detiene la influencia del material parental, sino que sigue condicionando los procesos pedológicos posteriores.

¿Qué tipos generales se reconocen entre los materiales parentales?

Básicamente los materiales parentales pueden ser autóctonos o alóctonos. Son autóctonos los materiales litológicos propios del lugar, como rocas cristalinas y afloramientos en general. Son en cambio alóctonos los que proceden de lugares distantes, y se han depositado en el lugar en que se forma el suelo, luego de uno o más ciclos de transporte. Son claros ejemplos el loess y toda otra clase de sedimentos.

¿Cómo incide el material parental en la evolución del suelo?

Como ya dijimos antes, lo hace como un factor pasivo, que recibe, modifica y condiciona la acción de agentes como los que componen el clima y la biota, los cuales son en gran medida responsables de los procesos meteorizantes y pedogenéticos.

Por eso es que su incidencia depende de tres cosas:

- Las características físicas.

- La composición química.

- Las estructuras de depositación o de deformación.

¿Qué influencia tiene el material según sus características físicas?

Hay materiales que al ser más porosos y/o permeables permiten el ingreso y consecuente ataque de los agentes de la meteorización, que aceleran los procesos evolutivos en la formación del suelo, y también en los que significan su contaminación o degradación.

Por el contrario, el avance de esos agentes en materiales más impermeables depende de que haya en el medio alguna ruptura o deformación, como veremos más abajo.

Minerales hojosos, como las micas facilitan el avance del proceso, pues presentan muchas discontinuidades favorables a la desagregación. Ocurre exactamente lo contrario en los de hábito masivo.

¿Cómo influye químicamente el material parental?

No hay que ser ningún genio para darse cuenta de que la composición química de un material dado incide en dos aspectos fundamentales: cómo cursa en ellos la meteorización, sin la cual los procesos pedogenéticos propiamente dichos nunca podrían instalarse; y qué elementos químicos están disponibles en el medio para definir las reacciones posibles, y los suelos resultantes.

En el primer caso, es básico el conocimiento de la ley de estabilidad mineral y de la secuencia de Goldich, dos temas ya explicados en el blog, y que convendría que repasaran ahora.

Para lo segundo, podemos decir que las rocas ácidas favorecen la instalación de suelos con pH bajo, mientras que las rocas básicas son propensas a generar suelos de alto pH. Por supuesto siempre habrá que prestar atención a otros factores, como la vegetación o el manejo agrícola, que pueden incidir de maneras diferentes.

¿Qué influencia tienen las estructuras de depositación y de deformación?

Hay estructuras deposicionales, como la estratificación que ofrecen vías de entrada a los agentes de la pedogénesis y la meteorización. Su presencia o ausencia define cursos de evolución diferenciados.

Otro tanto ocurre con estructuras postdeposicionales, relacionadas con procesos de deformación y ruptura. La presencia de grietas, esquistosidades, fallas, etc, son espacios donde luego las raíces, los cristales y el agua pueden ingresar, y en donde generan un curso muy distinto al de las situaciones donde no hay vías de ataque expeditas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Otro rescate de viejos apuntes

Éste que hoy les presento, es el capítulo 3 del Cuadernillo didáctico que escribí hace casi cuarenta años. Por ese entonces muchas de las cosas que llevé al papel eran novedosas y casi nadie les prestaba atención. Muchas también les sonarán a viejas, pero recuerden que fueron escritas hace tanto tiempo. Tomen de este apunte lo que les pueda servir.

Éste que hoy les presento, es el capítulo 3 del Cuadernillo didáctico que escribí hace casi cuarenta años. Por ese entonces muchas de las cosas que llevé al papel eran novedosas y casi nadie les prestaba atención. Muchas también les sonarán a viejas, pero recuerden que fueron escritas hace tanto tiempo. Tomen de este apunte lo que les pueda servir.

En cuanto a lo formal, en primer lugar se trata de un apunte que he escaneado del original, escrito a máquina, cuando corregir errores no era tan fácil, de modo que pido disculpas si alguno se ha deslizado sin querer.

En segundo lugar, como está en hojas tamaño oficio, que ya no se usan, por momentos algunos renglones se escapan de la pantalla del escaner, de modo que las he copiado al pie o en el encabezamiento de cada página escaneada, según corresponda.

Si lo usan como fuente o lo entregan a sus alumnos, debe ser citado como:

Argüello, Graciela.1985. »Geología: su posición entre las ciencias. Breve reseña de su historia en el mundo y en nuestro medio» Cuadernillo didáctico Nº I de 25 págs. Uso interno en la U.N.C. y en la U.N.R.C.

Papel Del Geólogo by Graciela L. Argüello on Scribd

P.S.: Sí ya sé, la foto no tiene nada que ver con nada, salvo con el hecho de que la encontré también entre archivos más o menos viejos. Es de un viaje a Cartagena de Indias de hace como 10 años.

Otro factor en la evolución de los suelos: el relieve

Como habrán notado, en estas últimas semanas vengo hablando de los factores que condicionan la manera de evolucionar del suelo. Y les he advertido que el suelo es un sistema muy complejo, de modo que lo que les cuente será siempre un simple recorte didáctico de lo que de verdad ocurre en la naturaleza. En este caso, el relieve suele considerarse como un factor pasivo, simplemente modificando algunos procesos, pero no generándolos per se.

Como habrán notado, en estas últimas semanas vengo hablando de los factores que condicionan la manera de evolucionar del suelo. Y les he advertido que el suelo es un sistema muy complejo, de modo que lo que les cuente será siempre un simple recorte didáctico de lo que de verdad ocurre en la naturaleza. En este caso, el relieve suele considerarse como un factor pasivo, simplemente modificando algunos procesos, pero no generándolos per se.

¿Qué se entiende por relieve?

Puede considerarse al relieve de muchas maneras, pero en una forma muy básica de definirlo, alude a la configuración física de un área geográfica, donde se señalan elevaciones, depresiones e irregularidades de la superficie del terreno considerado en su conjunto.

¿Cuáles son los niveles de percepción del relieve?

Según diversos criterios, pueden considerarse tres o cuatro escalas de observación. En mi caso, elijo 4 niveles:

- Mega-relieve: implica longitudes mayores que 10.000 km, y áreas de más de 100.000.000 km², es decir que son magnitudes globales, que afectan grandes espacios del planeta.

- Macro-relieve: abarca desde 100 a 10.000 km en cuanto a longitud, y entre 10.000 y 100.000.000 km², comprendiendo espacios continentales.

- Meso- relieve: incluye desde 1 km a 100 de longitud; y un área de entre 1 y 10.000 km². Es decir que el ámbito involucrado es regional.

- Micro-relieve: va desde 1 m hasta 1 km y no más de espacio lineal; y entre 1 m² y 1 km². Su dimensión pues, es local.

¿De qué maneras influye el mega-relieve?

Básicamente cuando hablamos de un nivel global, estaremos refiriéndonos a la distribución de áreas continentales emergidas o sumergidas, y oceánicas en todo el planeta. Este tema ya lo he explicado en otro post, que convendría que volvieran a leer, para saber cómo nos posicionamos aquí.

En cuanto a factor en la evolución del suelo, su principal función en esta escala sería simplemente definir dónde se generan verdaderos suelos en un sentido estricto y dónde no.

¿De qué maneras influye el macro-relieve?

El macrorrelieve toma en cuenta geoformas de grandes dimensiones (según señalamos más arriba), como podrían ser las cadenas montañosas, que influyen sobre continentes enteros. Por ejemplo la presencia de una cordillera como la de Los Andes, condiciona todo el clima, generando barreras para los vientos cargados de humedad procedente del Pacífico. La pendiente occidental, por ende es más húmeda que la oriental, donde suelen generarse ambientes áridos como son en nuestro país las provincias de Mendoza y San Juan.

Inversamente, las Sierras Pampeanas en la provincia de Córdoba retienen la humedad procedente del Océano Atlántico en la parte oriental de la provincia, dejando la zona occidental con un mayor déficit hídrico.

Al margen de lo que hace a la humedad, el propio viento al desplazarse, genera un efecto de desecamiento y erosión, y las formas montañosas son para ese efecto una barrera protectora tanto del desgaste eólico como de la pérdida excesiva de humedad.

Por otra parte, muy bien conocido es el efecto de la distribución de las solanas -laderas más expuestas a la insolación- y las umbrías- laderas en las que el tiempo de insolación es más breve- para el mayor o menor crecimiento de la vegetación, que es también factor condicionante de la evolución edáfica.

Por otra parte, la distribución de la temperatura en zonas con relieve muy pronunciado, es dependiente de la altura, con lo que la vegetación también se distribuye en pisos diferenciados, y tanto un efecto como el otro condicionan la historia del suelo.

¿De qué maneras influye el meso-relieve?

El mesorrelieve considera variaciones de las geoformas en unos pocos miles de metros, dentro de los cuales se definen básicamente los altos y bajos del relieve en sitios que corresponden a localidades o parajes limitados. Se refiere a la distribución de lomas, valles, y la forma, longitud, e intensidad de la pendiente entre ellos.

En otro post veremos la multiplicidad de características que definen a una pendiente, con mucho mayor detalle, pero baste hoy con decir que todos esos rasgos, son fundamentales para la distribución de los flujos de agua y en general, el drenaje en los suelos. Éste influye a su vez, tanto en la evolución de los procesos que constituyen el suelo resultante, como en la erosión que lo degrada.

¿De qué maneras influye el micro-relieve?

El microrrelieve tiene en cuenta cambios que se producen en pocos metros, que muchas veces tienen que ver con el tipo de material presente en el suelo. En sedimentos con altos contenidos de arcillas expansibles, como las smectitas (montmorrillonitas) suelen generarse relieves de tipo «gilgai», que da lugar a formas de microdepresiones y microelevaciones, que también generan algún grado de variabilidad espacial en el curso de los procesos que en esos relieves se instalen.

Sea cual sea la escala de análisis, podría generalizarse que la influencia más importante del relieve es la distribución del agua tanto superficial como subsuperficialmente, con todas las consecuencias que en la evolución edáfica implica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

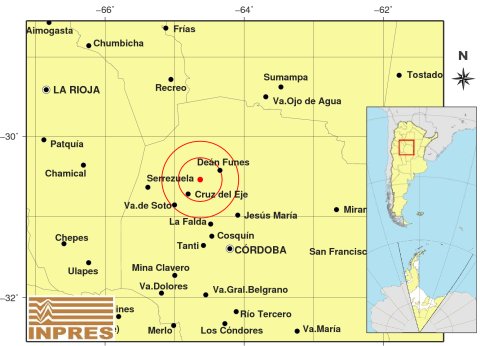

A propósito de los sismos en la zona de Deán Funes Córdoba, Argentina.

Otra sorpresa que nos depara nuestra amada geología. Esta vez se trata de dos sismos acontecidos con apenas unas tres horas de diferencia en el Noroeste de la provincia de Córdoba.

Como esta situación ya ha acontecido antes y no quiero repetirme una y otra vez, hoy voy a limitarme a agregar unas pocas reflexiones y datos concretos del día de la fecha, y para el resto de la información voy a dejarles los correspondientes links a los posts en los que ya he explicado detalles aplicables al acontecimiento de la fecha.

Tanto la figura que ilustra el post como los datos específicos (ligeramente modificados) son tomados de la página de INPRES, es decir el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Y ahora vamos a lo nuestro

¿Cuándo y dónde tuvieron lugar los eventos?

Ambos acontecimientos tuvieron lugar entre el 11 y el 12/11/2021. El primer movimiento ocurrió a las 15:24, con epicentro 105 km al Norte de la ciudad de Córdoba, e hipocentro a 40 kilómetros de profundidad

El 12, es decir hoy, ourrieron dos réplicas más: a las 05:05:06 hora local según Tiempo GMT, y la segunda a las 08:05:05

El epicentro dista 103 km al NW de Córdoba; 247 km al SE de La Rioja y 26 km al NE de Cruz Del Eje, con profundidad de 21 km.

Las coordenadas son: 30.540 ° de latitud Sur, y 64.633° de longitud oeste.

Magnitud Richter: alrededor de 4 el día 11 y 2.8 el segundo evento, del día 12.

¿Qué características pueden destacarse?

En primer lugar debe hacerse notar que no se registraron daños ni víctimas, en gran medida porque la magnitud registrada es en realidad muy baja, aunque llega a ser perceptible en la zona misma, y en edificios altos localizdos a distancia.

Además debe resaltarse que esa magnitud es tan baja que el Instituto Geológico de Estados Unidos, que monitorea en detalle y con gran precisión los sismos de todo el mundo, sólo publica en su página aquéllos que superan la magnitud cinco, ya que los de menos energía se consideran prácticamente irrelevantes. Puede parecer que la magnitud 4 y la 5 son muy semejantes entre sí, pero no debe olvidarse que por tratarse de una escala logarítmica, cada número en ella implica una gran diferencia de energía.

Para completar la información, los remito ahora a algunos posts que pueden leer en este mismo blog, pero recuerden que fueron relativos a otros eventos, de modo que deben seleccionar en ellos las partes generales y no las que describen cada suceso en particular.

Por otra parte, queda también claro el descenso en la energía que se va liberando. Todo esto debe llevar tranquilidad.

¿Cuál es el contexto geológico que genera estos eventos?

Leánlo aquí.

¿Por qué hay sismos en la Provincia de Córdoba con relativa frecuencia?

Explicado en este post.

¿Qué se puede agregar a lo dicho?

De cada tema geológico puede hablarse casi hasta el infinito, porque todos los temas se relacionan entre sí, en el marco de un sistema muy complejo. Pero para facilitarles la tarea, en cada una de los temas que he rozado aquí, les he puesto el link a su explicación más completa. Les recomiendo hacer click en cada uno de esos links para aprender bastante más.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Otro factor en la evolución del suelo: la biota

En posts anteriores les hablé ya de cómo se forma el suelo, y de la importancia que éste reviste en el conocimiento geológico.

Más adelante comencé a explicarles cuáles son los factores que intervienen para modificar o condicionar el curso de la evolución del suelo; y luego de explicar cuáles de esos factores se consideran activos y cuáles pasivos, comencé a referirme a cada uno de ellos.

Ya vimos el clima. Ahora veremos el otro factor activo, que es la biota. Les recuerdo una vez más, que son los mismos factores que intervienen- a veces con muy sutiles diferencias- en el condicionamiento de la meteorización, de modo que aprovéchenlos a fondo, para comprender mejor también ese proceso.

Por otra parte vale aclarar, que si bien se lo considera activo, hay también situaciones en los que simplemente por su presencia, sin ejercer acción alguna, modifica todo el sistema. Un ejemplo, es cuando la vegetación funciona como una cubierta protectora contra la acción del viento o del impacto directo de las precipitaciones; o cuando al morir- sean plantas o animales- aportan materia orgánica que constituirá el suelo.

¿Qué se entiende por biota?

Comencemos por decir que hay al menos dos interpretaciones diferentes: la de sentido amplio, que es la que utilizaremos aquí, y otra diferente de aplicación específica en la taxonomía.

Etimológicamente Biota deriva del griego βιοτή (biote) es decir bíos = vida, y por ende designa al conjunto de los organismos vivos.

Habitualmente se usa el término de manera más acotada, para aludir al conjunto de especies de la fauna, flora y otros organismos que constituyen la población de un área dada.

¿En dónde actúa la biota?

Dada la gran diversidad de especies que la constituyen, puede mostrar sus efectos tanto superficialmente (follaje, macrofauna, antropismo), como apenas subsuperficialmente (acciones humanas relacionadas con ciertas prácticas agrícolas), o a nivel relativamente profundo (efecto de las raíces, los animales cavadores, las lombrices, insectos, microorganismos etcétera).

Pero hay organismos que extienden su influencia desde la superficie hasta la profundidad, y dada la complejidad del sistema, sus acciones se entretejen, modificándose unas a otras, y a los demás factores, como el material parental y hasta el propio clima.

¿Cómo actúa la biota subsuperficial?

En general la biota subsuperficial ya sea somera o profunda está constituida por los microorganismos del suelo, algunos insectos y lombrices. Todos tienen diversos roles en la evolución pedológica.

Algunas bacterias pueden generar procesos de amonificación y nitrificación para oxidar el nitrógeno a nitrato; así como otras oxidan el azufre a sulfato, con lo cual tanto nitratos como sulfatos resultan disponibles para las plantas, dando un ejemplo de factores que se modifican unos a otros.

Hay otras bacterias y hongos que pueden fijar el nitrógeno; y puede decirse en general que los microorganismos descomponen los elementos orgánicos de los residuos vegetales y animales permitiendo su mineralización.

Prácticamente todos los organismos presentes en el suelo colaboran en la fragmentación, transformación y translocación de materiales orgánicos del suelo.

Las lombrices, termitas y otros animales pequeños que pueblan el suelo subsuperficial ocasionan efectos muy notables. Las lombrices ingieren partículas de suelo y residuos orgánicos, generando en sus deposiciones compuestos que favorecen la estabilidad de los agregados, definiendo en buena medida la estructura del suelo, que a su vez incide en la circulación de aire y agua.

Por su parte, las termitas y las hormigas construyen montículos transportando material desde un horizonte a otro y generando mezclas que se conocen como bioturbación.

Resumiendo, de los organismos que se alojan en el suelo depende en gran medida la acumulación de materia orgánica, su descomposición, el reciclaje de nutrientes, el transporte de material dentro del propio suelo, y la estabilidad de la estructura.

¿Cómo actúa la vegetación?

La vegetación ejerce acciones tanto superficiales como subsuperficiales, y como les adelanté más arriba, puede ser factor activo o pasivo.

A nivel profundo, las raíces de la vegetación colaboran en la meteorización física, requisito y estadio previo a la instalación de los procesos pedológicos, ya que son responsables de efectos de cuña mecánica que disgrega las rocas aprovechando grietas y fisuras preexistentes.

Al producir ácidos orgánicos y dióxido de carbono- compuestos que favorecen el proceso de descomposición mineral- las plantas aceleran la meteorización química y, ya generado el suelo, liberan nutrientes requeridos por toda la vegetación.

Estos efectos son activos y provocados bajo la superficie, pero sobre ella, y de manera pasiva, la vegetación crea microclimas- afectación a otro factor- pues pueden reducir la velocidad del viento, y generar zonas de sombras, donde la humedad permanece más tiempo, y la temperatura es menor que en el entorno.

La vegetación también es factor activo cuando protege del impacto directo de la gota de lluvia, y genera evapotranspiración, modificando así los caudales que escurren provocando erosión del suelo. También la mera presencia de plantas aumenta la rugosidad del terreno, con lo que la velocidad de escurrimiento se reduce.

En muchos casos, el suelo resultante es fuertemente dependiente de la vegetación, según el tipo de restos que aporte para su incorporación en él. Y también lo es la comunidad microbiana predominante: bacterias bajo pasturas y hongos en los suelos de bosque.

¿Cómo actúa la macrofauna?

Los animales de mayor tamaño, al cavar sus madrigueras suelen llevar material desde los horizontes profundos hacia los superficiales, y generar túneles que si están bien expuestos en superficie inducen movimiento de agua y aire entre capas del suelo. A veces las viejas cuevas de horizontes inferiores resultan rellenadas con suelo proveniente de más arriba, dando estructuras características conocidas como crotovinas, que suelen desorientar al pedólogo inexperto que no alcanza a comprender tal mezcla de horizontes.

Por otra parte, animales de mayor porte aún, como el ganado, pueden compactar o erosionar los horizontes superficiales con su continuo pisoteo. Y ni hablar de todo lo que el hombre hace con los suelos, desde eliminarlo por extracción, pasando por contaminación, o a la inversa, conservándolo y recuperándolo…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.