Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Titius- Bode: otra de las leyes que rigen el Sistema Solar.

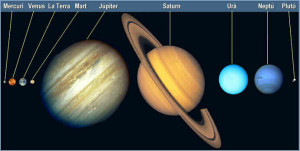

Ya les he dicho muchas veces que para entender cosas como el cambio climático, no podemos desprendernos del entorno cósmico de nuestro planeta.

Ya les he dicho muchas veces que para entender cosas como el cambio climático, no podemos desprendernos del entorno cósmico de nuestro planeta.

Por eso es que vengo lentamente avanzando con el conocimiento del universo primero, y ahora ya más metidos en el «barrio» en que vivimos, nos estamos adentrando en las características del Sistema Solar.

Les recomiendo pues que repasen los posts relativos a las leyes que rigen su dinámica, y también los más descriptivos, para comprender los elementos que lo constituyen.

¿Qué ley nos ocupa hoy?

La ley de Titius-Bode, que fue enunciada por el astrónomo Titius en 1776, y luego perfeccionada por Bode.

En ella se describe la distribución de los cuerpos celestes en el interior del Sistema Solar, lo que se logra a través de una relación matemática entre las respectivas distancias de los planetas al Sol. Dichas distancias se miden en «unidades astronómicas».

¿Qué es una unidad astronómica?

Una unidad astronómica (u.a.) es la distancia media del centro de la Tierra al centro del Sol. Y digo distancia media, porque si ustedes recuerdan las leyes de Kepler, que ya les recomendé repasar, las órbitas que describen los planetas alrededor del sol son elípticas, no circulares. Esto implica que hay un afelio y un perihelio a lo largo del año solar. El afelio es el momento de mayor alejamiento, y a la inversa, el perihelio es cuando la Tierra y el Sol más se aproximan.

Por esa razón, se habla de distancia promedio cuando se define la unidad astronómica.

¿Cómo se expresa matemáticamente la ley de Titius Bode?

La ecuación matemática que define- en unidades astronómicas «a»- la distancia entre cada planeta y el Sol, es:

a=0,4 + 0,3×2n , siendo n=1 para la Tierra.

Lo cual es obvio, porque a es precisamente la definición de la unidad astronómica, valiendo 1 para la Tierra, y como veremos más abajo, n también debe valer 1 para la Tierra si ha de cumplirse la relación matemática.

En definitiva, el patrón unitario es siempre relativo a nuestro propio planeta, porque después de todo, el ser humano siempre se considera a sí mismo como el centro de todo.

¿Cómo se aplica esta fórmula en cada caso?

Para Mercurio; n=1-2, ya que está dos lugares antes que la Tierra.

De allí surge:

a=0,4+ 0,3x 2 1-2 y siendo 2-1 =½ , resulta

a =0,4+ 0,3x ½ es decir a=0,4 +0,15= 0,55 u.a.

Y efectivamente, Mercurio se encuentra a muy poco más que la mitad de la distancia entre la tierra y el Sol.

Para Venus, a su vez; n= 1-1=0,de donde

a= 0,4 + 0,3×20 y siendo 2 0 =1, resulta

a= 0,4 + 0,3 =0,7 u.a.

Y en efecto allí está Venus.

Para la Tierra:

a= 0,4 + 0,3×2 1 y ya que 2 1 =2,

a= 0,4 + 0,6 es decir a= 1 u.a. Que por definición es la posición de la Tierra.

Para Marte:

a= 0,4 + 0,3×2 1+1

a= 0,4 + 0,3×4= 0,4 + 1,2 y a=1,6.

Siguiendo cálculos semejantes, se obtienen valores tales como 2,8; 5,2; 10; 19,6; 38,8; 77,2.

¿Se cumple esta ley en todos los casos?

Casi, porque todas estas distancias están en efecto ocupadas por planetas, salvo la correspondiente a 2,8 unidades astronómicas, que se halla «libre».

¿Qué consecuencias tuvo este descubrimiento?

Esta ley sugería la existencia de un planeta en la distancia de 2,8 u.a., predicción que fue confirmada en 1801 al descubrirse aproximadamente en esa posición, un pequeño cuerpo al que se denominó Ceres.

Luego se supo que Ceres no era el único cuerpo que orbitaba al Sol en esa región, sino que se trasladaban también allí, otros a los que se fue designando como Eros, Vesta, Palas, etc., a todos los cuales se llamó asteroides, y que se suponía formaban parte de un único planeta actualmente desintegrado, por causas que no se han dilucidado.

Conviene señalar que un gran número de investigadores creen en cambio, que estos asteroides son los restos de un planeta en embrión, cuya integración final fracasó por causas que tampoco aparecen claras.

¿Por qué significó un avance en el conocimiento del universo?

Porque conocer los sitios donde la probabilidad de encontrar un cuerpo era más alta, permitió un descubrimiento acelerado de los planetas y planetoides que se fueron sumando al inventario preexistente.

¿Tiene esta ley una explicación física?

Sí, efectivamente, la ley de la Gravedad define las distancias de equilbrio en que los cuerpos igualan sus atracciones mutuas, en función de sus respectivos volúmenes y densidades. Esta ecuación refleja las posiciones resultantes para un sistema cuya composición es precisamente la del Sistema Solar.

¿Es esta ley eterna e inmutable?

Las distancias entre los cuerpos del Sistema será siempre la que define la ley de Titius- Bode, salvo cambios de volúmenes o irrupciones de nuevos cuerpos.

Ambas cosas son posibles, ya que existe una cierta acreción de partículas cósmicas, y aproximaciones de cuerpos como los cometas o meteoritos, y hasta emisiones desde el cuerpo solar, que definen el dinamismo propio de los tiempos geológicos.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela

Este post lo he construido sobre la base de un apunte de mi propia autoría que se identifica como sigue:

Argüello, Graciela L. 2006. «La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post procede de este sitio.

Avances en la historia de la detección de sismos.

Aunque todavía no vean la relación, este post es otro pasito para entender con mayor profundidad nuestro paradigma científico actual: La Tectónica Global o de Placas.

Aunque todavía no vean la relación, este post es otro pasito para entender con mayor profundidad nuestro paradigma científico actual: La Tectónica Global o de Placas.

En efecto, si ustedes entienden cómo se obtiene la información, pueden creer en ella, y en todas las consiguientes deducciones que les iré proponiendo para ese análisis del paradigma.

Pero volvamos a lo nuestro, la descripción sencilla de un nuevo tipo de sismógrafos, cuyas aplicaciones- luego de otras muchas mutaciones- se fueron volviendo cada vez más importantes, sobre todo en la industria del petróleo, en la comprensión de la tectónica global y en la predicción de sismos y otros eventos potencialmente catastróficos.

¿Sobre qué principio se basa este nuevo tipo de registrador sísmico?

A diferencia de los sismógrafos que hemos explicado antes, basados todos en el desplazamiento del suelo, comparado con una masa con inercia suficiente como para permanecer en reposo mientras el terreno se sacude; ese nuevo tipo de registradores fueron conocidos como «de comparación», porque lo que se controla es el desplazamiento relativo de dos puntos, móviles ambos.

¿Cómo funciona el aparato?

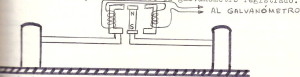

Si bien sobre el mismo principio se basan diversos ingenios, probablemente el más conocido es el de Benioff, importante avance en su momento, que constaba de dos columnas profundamente enterradas y distantes unos 20 metros entre sí. (Pueden ver en la imagen que ilustra el post, los detalles que les iré señalando).

Una de estas columnas sostiene el imán de un sistema registrador electromagnético, mientras que la otra es solidaria con la parte de la bobina.

Los que saben algo de física, ya se habrán dado cuenta de lo que fundamenta el registro. En efecto, los impulsos eléctricos que se generan en el sistema, dependen de su configuración material, una parte vital de la cual es la distancia entre sus elementos.

En pocas palabras, podemos decir que la disposición especial del sismógrafo de Benioff corresponde a lo que se llama elemento de reluctancia variable. En él hay dos núcleos de hierro alrededor de los cuales se enrollan las bobinas de manera tal que en la posición de reposo, por cada bobina pasa la mitad del flujo del campo generado por el imán.

Cuando hay variación en la distancia entre las columnas, ese equilibrio se rompe y se genera una corriente que es registrada por el galvanómetro del conjunto.

¿Por qué es tan importante esta nueva forma de sismógrafo?

Porque se independiza de la necesidad de enormes masas y sus correspondientes instalaciones.

¿Cómo continúa la evolución de la registración sísmica?

El sismógrafo abrió el camino para dos líneas diferentes de investigación: la sismología, que analiza los terremotos, sus causas, consecuencias, predicción, etc; y la prospección sísmica, que a través de vibraciones inducidas en el terreno permite analizar su composición y estructura profunda, generalmente para aplicar ese conocimiento a la exploración del petróleo y otros recursos.

En general, para el primer caso, la evolución fue hacia aparatos cada vez más sensibles, de los que hablaremos también cuando entremos en el análisis de la predicción sísmica.

Para el segundo caso, en cambio, se acentuó la búsqueda de mayor portabilidad, reduciendo en lo posible el tamaño y peso de los registradores, lo que dio nacimiento a los sismógrafos que se conocen como geófonos, pero eso ya es tema para otros posts.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la Geología Glbal de Khan.

¿Por qué es importante la velocidad de enfriamiento de los magmas? Parte 2.

Este post es continuación del que subí hace dos lunes, de modo que deberían ir a leer esa parte primero y recién adentrarse en el texto de hoy. De hecho mi idea era subir un post a continuación del otro, pero como ya ha pasado otras vaces, la Naturaleza impuso otro tema como prioritario, y debí por eso reprogramar mis textos.

Este post es continuación del que subí hace dos lunes, de modo que deberían ir a leer esa parte primero y recién adentrarse en el texto de hoy. De hecho mi idea era subir un post a continuación del otro, pero como ya ha pasado otras vaces, la Naturaleza impuso otro tema como prioritario, y debí por eso reprogramar mis textos.

En la primera parte de este tema, en el post a que me refiero,he respondido a las siguientes preguntas:

¿Sobre qué procesos relacionados incide la velocidad de enfriamiento?

¿Qué importancia tiene la velocidad de enfriamiento sobre las rocas resultantes?

¿Qué es el patrón textural?

¿Qué se entiende por texturas especiales?

¿Qué se entiende por textura general?

¿Qué es el grado de cristalinidad?

Y a partir de este punto retomamos el post.

¿Cómo se clasifican las rocas según su grado de cristalinidad?

Ya les había comentado la semana pasada que no necesariamente todos los minerales que componen una roca ígnea alcanzan el mismo estado de cristalización, razón por la cual, hay una manera de distinguir las rocas según qué proporción de ellas se han organizado en red, y qué parte no lo ha conseguido.

Siguiendo ese criterio, las rocas pueden ser:

- Holohialinas, cuando la parte amorfa o vítrea es igual o superior al 90 % del volumen.

- Hialocristalinas, cuando ninguna de las partes, ni la vítrea ni la organizada alcanzan el 90% del volumen. Si es posible, en esos casos, se estiman los respectivos porcentajes, y se los incluye en la descripción.

- Holocristalinas. Como ustedes son muy inteligentes, ya se habrán dado cuenta de que estas rocas presentan 90% o más de su volumen en estado cristalino.

¿Qué es el tamaño de grano?

En el caso de las rocas ígneas, es más correcto referirse al tamaño de los cristales que al de los granos, en realidad, pero se acepta el uso de ambas expresiones. Originalmente la expresión procede de las rocas sedimentarias clásticas, es decir que se trata de fragmentos desprendidos de rocas preexistentes, que vuelven a reunirse en una nueva generación petrológica. Por eso se llama granos a las partículas individuales.

Pero en las rocas ígneas de enfriamiento, lo que ocurre en realidad es el crecimiento de un cristal, a medida que los átomos se ordenan y se inmovilizan en lugares preestablecidos del espacio, al solidificarse.

De allí, que en el patrón textural de rocas ígneas sea más correcto hablar de tamaño de cristales que de granos, a excepción de las fragmentarias o piroclásticas, claro.

¿Cómo se clasifican las rocas según el tamaño de grano?

En todo caso hay por lo menos dos nomenclaturas en las que los términos a veces se intercambian y también a veces generan alguna confusión, pero que pueden usarse como sinónimos.

Son rocas faneríticas o macrogranudas, aquéllas en las que los cristales se observan a simple vista, o con una lupa de mano.

Son afaníticas o microgranudas, en cambio, cuando los cristales sólo pueden ser vistos con microscopio.

Existe una tercera categoría, denominada porfírica, en la que coexisten dos tamaños de cristales, unos bien visibles a los que se conoce como fenocristales, y otros microscópicos, a los que se incluye en la denominación de pasta o hasta matriz, por semejanza con las rocas sedimentarias.

Cabe aclarar, que a veces la pasta tiene también cristales observables a simple vista, pero en ese caso, algunos minerales alcanzan un desarrollo claramente mayor, y en tal caso, la textura sigue siendo porfírica.

¿Qué información adicional pueden extraer los geólogos de los rasgos resultantes de la velocidad con que se enfría un magma?

Mucha, y la veremos en sucesivos posts con mucho mayor detalle, pero en general, lo que un geólogo puede deducir es cuál fue su historia aproximada desde el tiempo de su fusión inicial hasta el de su nueva solidificación, respondiendo a preguntas como: ¿permaneció el magma siempre en la cámara o en profundidades próximas? ¿se movilizó mucho, poquito o nada, (no estoy deshojando margaritas, conste) ? ¿llegó a salir al exterior? ¿hubo pulsos diferenciales? ¿cuáles fueron? ¿digirió otras rocas en su camino ascendente? etc. ,etc.

Por supuesto que para dar tantas respuestas también aportarán información las texturas especiales de las que en estos dos posts no hemos hablado todavía más que de pasadita, pero es la zanahoria que les agito adelante para que no dejen de correr hacia el blog de vez en cuando. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Wikipedia, y es una obsidiana, típico vidrio volcánico, es decir que en ese caso la velocidad de enfriamiento ha impedido el ordenamiento de los átomos de los minerales que componen la roca, en una red cristalina.

¿Por qué es importante la velocidad de enfriamiento de los magmas? Parte 1.

Es probable que a ustedes les haya llamado la atención el hecho de que hace un tiempo yo me haya tomado el trabajo de analizar los factores que inciden en la velocidad con que los magmas pasan del estado fundido al sólido.

Es probable que a ustedes les haya llamado la atención el hecho de que hace un tiempo yo me haya tomado el trabajo de analizar los factores que inciden en la velocidad con que los magmas pasan del estado fundido al sólido.

Obviamente, por algo lo hice, y hoy veremos por qué el tema importa.

¿Sobre qué procesos relacionados incide la velocidad de enfriamiento?

Sobre muchos más de los que uno podría pensar en primera instancia, y por esa razón, no todos quedarán completamente agotados en su tratamiento en este post. Por el contrario, deberemos volver muchas veces a mencionarlos, cada vez con más detalle y profundidad.

Pero comencemos hoy, al menos con una enumeración introductoria:

- Sobre la movilidad del magma, y por ende sobre la distancia desde la cámara en la cual pueden encontrarse rocas derivadas de ese magma original.

- Sobre la posibilidad de generar erupciones volcánicas y fenómenos postvolcánicos.

- Sobre las posibilidades de generar o no, sismos de origen volcánico.

- Sobre la extensión a lo largo de la cual puede eventualmente ocurrir generación de rocas metamórficas de contacto.

Puede generalizarse que todos estos fenómenos requieren la presencia de magmas, razón por la cual, cuanto más lento sea el enfriamiento, más crecen las posibilidades de ocurrencia de los fenómenos concomitantes, y mayor la distancia a la cámara magmática, en la cual pueden tener lugar. O en todo caso, más amplio el sector afectado.

Pero digo que es una generalización, porque en muchas situaciones, el magma permanece por miles de años en estado fundido, y sin embargo casi no se aleja de su sitio de origen, ya que hay numerosos factores en juego, y la velocidad de enfriamento es sólo uno de ellos.

Por eso, recuerden una vez más, que las circunstancias geológicas son casi siempre irrepetibles, y cada caso debe analizarse en su propio contexto, resultando riesgosas todas las extrapolaciones.

Y sí, les guste o no les guste, volvemos a caer en el tema de los sistemas complejos. Por algo se los expliqué casi al comenzar con el blog.

Vuelvo a recordarles que los temas arriba enumerados serán motivo de sucesivos posts más adelante, mientras que hoy el tema central será el de la siguiente pregunta.

¿Qué importancia tiene la velocidad de enfriamiento sobre las rocas resultantes?

Básicamente la velocidad de enfriamiento define algunos rasgos que quedan impresos de manera definitiva en las rocas que se generan en ese magma.

Cualquiera sea el tipo de roca de que hablamos, sean ellas ígneas o no, resulta identificable un patrón textural, que incluye a su vez, tanto propiedades macroscópicas como microscópicas.

De entre ellas, las más importantes son: textura general y texturas especiales, estructura, fábrica, microestructura y fábrica cristalográfica.

Algunas de las mencionadas son observables solamente en el microscopio y requieren bastantes conocimientos previos, (entre ellos el manejo del instrumento mismo) de modo que ahora les presentaré con algo de detalle, únicamente las propiedades macroscópicas relevantes en rocas ígneas.

¿Qué es el patrón textural?

El concepto de patrón textural, debido a que no se aplica únicamente a las rocas ígneas, sino a todas en general, varía ligeramente de unas a otras.

Entonces debe quedar claro que todo lo que se diga hoy de él es aplicable específicamente a las rocas que son producto de solidificación de magmas, es decir, las ígneas.

La expresión patrón textural también se aplica de manera diferencial según se trate de rocas ígneas derivadas del enfriamiento, o de rocas ígneas fragmentarias, pero de eso también vendrán otros posts.

De todas maneras, como todavía estoy en esa frontera entre los fenómenos magmáticos s.s. y los plutónicos, sólo profundizaré más en el patrón textural cuando estemos mejor informados sobre la dinámica del plutonismo.

Hoy va una muestra gratis, nada más.

Volviendo al patrón textural, pues, podemos considerarlo como una herramienta en el diagnóstico de las rocas, que no requiere el conocimiento de su composición química ni mineral. Por esa misma razón es muy expeditiva y útil pero no alcanza por sí misma para determinar o clasificar las rocas. El diagnóstico sólo estará completo cuando la composición sea también conocida.

En el caso de las rocas ígneas no fragmentarias, el análisis no composicional (patrón textural) se refiere a la textura general y a las texturas especiales.

¿Qué se entiende por texturas especiales?

Las texturas especiales son múltiples, muchas veces afectan solamente a algunas de las fases de la roca analizada, y requieren tanto macroscopía como observación microscópica, razones suficientes para no meternos en ese terreno, por hoy al menos.

Pero sepamos que incluyen, entre otros, los siguientes tipos: textura gráfica, poiquilítica, perlítica, dendrítica, etc., y serán comentadas en algún momento al avanzar en nuestro conocimiento de las rocas.

Por hoy concentrémonos en otros dos rasgos que componen la textura general y que la mayoría de las veces, junto con la composición mineral son suficientes para determinar la roca.

¿Qué se entiende por textura general?

La textura general se define por la combinación de dos propiedades resultantes de la velocidad de enfriamiento del magma: el grado de cristalinidad y el tamaño del grano.

¿Qué es el grado de cristalinidad?

Para entender claramente estos conceptos, resulta muy recomendable que repasen primero aquel post en el que les hablé del estado cristalino de los minerales en general.

Para que los minerales alcancen un estado de cristalización, los átomos requieren un tiempo suficiente para poder migrar hasta ordenarse en una red preestablecida, lo cual es típico de magmas que se han enfriado lentamente, dentro de la misma cámara o a distancia de ella, pero todavía en profundidad.

Ese ordenamiento, en cambio, es imposible en solidificaciones extremadamente rápidas como las que ocurren cuando el magma, convertido en lava sale al exterior y en poco tiempo (segundos a veces) se enfría en contacto con el agua o el aire mismo.

Muy comúnmente los minerales en estado cristalino coexisten con otros en estado amorfo en la misma roca, porque no todos tienen el mismo punto de fusión, lo cual implica que al enfriarse hasta una temperatura dada, algunos podrán mantenerse fundidos y otros no.

Esto nos lleva a las siguientes preguntas, que debido a la longitud de este post, serán respondidas en la segunda parte, el próximo lunes.

¿Cómo se clasifican las rocas según su grado de cristalinidad?

¿Qué es el tamaño de grano?

¿Cómo se clasifican las rocas según el tamaño de grano?

¿Qué información adicional pueden extraer los geólogos de los rasgos resultantes de la velocidad con que se enfría un magma?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Últimas Noticias New.

Propiedades de los minerales, que dependen de la luz. El color. Parte 1

Este post es la continuación de una de las líneas de conocimiento geológico que tengo en progreso en el blog. Les recomiendo ver todos los posts anteriores para seguir la ilación de este tema.

Este post es la continuación de una de las líneas de conocimiento geológico que tengo en progreso en el blog. Les recomiendo ver todos los posts anteriores para seguir la ilación de este tema.

El cuadro que ilustra el post es un recorte del que les presenté hace ya bastante, al iniciar el análisis de las propiedades macroscópicas de los minerales. Y ése es precisamente, el post por donde deberían comenzar su repaso.

Como podrán ver, son bastantes las cualidades que resultan de la incidencia de la luz sobre un mineral, y por eso mismo, las iremos separando en distintos posts, porque quiero que las conozcan con alguna profundidad.

Hoy comenzaremos con la más simple, aunque no la más determinativa, es decir el color.

¿Por qué el color no es determinativo?

Por razones que veremos un poquito má¡s abajo, no siempre el color es constante en los minerales, sino que muchas veces cambia de un ejemplar a otro aun dentro de la misma especie. Por ese motivo, el color es una propiedad que puede ser orientativa, pero casi nunca alcanza por sí misma para definir de qué mineral se trata.

¿Qué es el color?

Son múltiples las acepciones que puede tener la palabra color, según se la utilice para definir la calidad de una voz, o el carácter de una nota periodística, por mencionar sólo algunos de sus significados.

Pero en nuestro caso, son solamente dos los fenómenos que nos interesan para referirnos a los minerales y su color.

Esos dos fenómenos son: el puramente físico, que alude al comportamiento del material respecto a una luz incidente sobre él; y el fisiológico, que no es otra cosa que la manera en que el ojo humano percibe ese comportamiento.

Por eso es que en esta situación hay tres elementos involucrados: el objeto iluminado, en este caso un mineral; la luz que incide sobre él, (salvo para casos particulares, usaremos la luz blanca y de preferencia, natural) y el sujeto que observa y percibe un determinado estímulo en su órgano visual.

¿Cómo se explica el fenómeno físico?

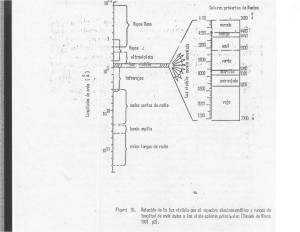

Cuando la energía se transmite en forma de ondas, provoca distintas fenómenos según sea la longitud de onda (lambda) involucrada. En el esquema que se presenta en la figura 1, lambda se expresa en Amstrongs, es decir la diezmillonésima parte del mm.

Allí puede observarse, que dentro del espectro electromagnético, sólo una muy pequeña porción -aquélla comprendida entre 3.900 y 7.500°, que se ve en el recorte a la derecha del dibujo- corresponde a la luz visible para el ojo humano.

Por encima de estos valores aparecen la radiación infrarroja, y las ondas cortas y largas de radio. Las radiaciones de menor longitud de onda, en cambio, comprenden la luz ultravioleta y los Rayos X y Gamma.

Dentro del campo de la luz visible, a su vez, a cada longitud de onda, corresponde una sensación óptica diferente, que se denomina color, y que va cambiando sutilmente de un rango a otro hasta abarcar los siete colores clásicos del espectro que son: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

De estos, tres son los colores primarios: rojo, azul y amarillo, resultando los demás de sus combinaciones, o de las gradaciones entre ellos. Conviene resaltar que según alguna bibliografía, los colores primarios serían el rojo, el verde y el amarillo, pero esto responde en realidad a los principios de la fotografía y sus derivados.

Volviendo ahora a nuestros minerales, debemos agregar que cuando la luz blanca hace contacto con un objeto, parte de la energía se refracta, parte se absorbe, y parte es reflejada. Precisamente de la cantidad y calidad de la luz reflejada, depende el color que se aprecia en un objeto, en este caso, el mineral analizado.

El gráfico de la figura 2 corresponde a las curvas de reflectancia para objetos que se visualizan como rojos o amarillos.

Puede observarse que en cada caso, los porcentajes de luz reflejada son máximos para las longitudes de onda correspondientes a los colores involucrados. Los cuerpos y materiales que presentan esa capacidad para seleccionar qué parte del espectro reflejan de manera dominante, son denominados «cromáticos».

Pero existen otros cuerpos que no son tan selectivos, sino que actúan de la misma manera ante todas las longitudes de onda del espectro luminoso. Esos materiales se conocen como «acromáticos», y algunos minerales también los son.

Así, pues, los objetos blancos reflejan casi el 100% de toda la luz receptada, a lo largo de todo el espectro visible.

Los negros, en cambio, absorben casi toda la luz y los grises, aproximadamente reflejan y absorben en igual proporción.

En resumen, en estos casos, el monto de luz reflejada en los tres casos, es igual para todas las longitudes de onda, razón por la cual los colores visibles resultantes (negro, blanco y gris) son considerados «neutros».

¿De qué factores depende el color visible en los minerales?

El principal factor determinante del color de un mineral es su composición química, no obstante hay también otras circunstancias que pueden modificar ese color básico, a saber:

- La captura en la red atómica, de algún o algunos elementos conocidos como cromóforos porque confieren color a los cuerpos en los que se incorporan. Ejemplos son el cromo, que colorea normalmente de verde, o el hierro que es el responsable de la coloración violeta de los cuarzos que por esa razón se constituyen en amatistas.

- La presencia de inclusiones muy finamente divididas que quedan incorporadas en la red.

- Las deformaciones estructurales de la red, que definen ángulos de incidencia de la luz entrante distintos de los habituales, y por ende, la reflexión de la luz (que define el color visible) ocurre también según ángulos con algún corrimiento a lo largo del espectro.

- La presencia de pátinas superficiales que enmascaran el color real del mineral.

¿Cómo se clasifican los minerales según el color?

Según hemos visto más arriba, los minerales pueden tener colores únicos o múltiples para cada especie. Eso define su clasificación en idiocromáticos y alocromáticos.

¿Qué es un mineral idiocromático?

Es aquél que siempre ostenta el mismo color, en todos los posibles ejemplares. Por tal razón, en este caso, el color no es solamente importante sino determinativo.

Ejemplos clave son la azurita, que precisamente toma su nombre del color que siempre presenta, o la amatista que sólo es tal cuando tiene colores violetas. Muchos minerales metálicos son idiocromáticos, pero la gran mayoría de los restantes no lo son.

¿Qué es un mineral alocromático?

Todo el resto de los minerales, que presentan variedades de colores, y en los cuales, por ende, definir el color es de escasa ayuda para la determinación de la especie, se conocen como alocromáticos.

En esos minerales, se recurre a otra propiedad que definiremos en otro post, y que se conoce como raya.

¿Qué términos son aceptables para describir el color de los minerales?

Todos aquéllos que no impliquen en sí mismos una comparación. Es decir que se deben evitar las adjetivaciones.

Se aceptan términos como rojo, verde, amarillo, pero no nombres fantasiosos como rojo mambo o verde esperanza, azul cielo, o amarillo patito.

¿Hay alguna forma más objetiva de definir el color?

Sí que la hay, pero debo reconocer que no es de uso corriente para los minerales, aunque es imprescindible en las descripciones de sedimentos y sobre todo suelos.

De todos modos, para describir nuevos hallazgos, puede recurrirse a este método, que se toma prestado de las artes plásticas, y que se conoce como Tabla de Munsell.

La segunda parte de este post será dedicada específicamente a explicar las características y el uso de la tabla Munsell de color.

Bibliografía:

Argüello, Graciela L. 1997. Cuadernillo didáctico sobre el tema COLOR DEL SUELO, para uso de los alumnos de Pedología de la U.N.C. 11 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.