Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Diez preguntas frecuentes sobre inundaciones y anegamientos.

Hace algunos días, terribles inundaciones en las Sierras Chicas generaron gran inquietud en la población toda, y por entonces tomé nota de la necesidad de crear un post para dar respuesta a las muchas preguntas que la gente se hace al respecto. Aquí está ese post, a disposición de todos.

Hace algunos días, terribles inundaciones en las Sierras Chicas generaron gran inquietud en la población toda, y por entonces tomé nota de la necesidad de crear un post para dar respuesta a las muchas preguntas que la gente se hace al respecto. Aquí está ese post, a disposición de todos.

1- ¿Se pueden evitar las inundaciones? Tanto como evitarlas, es un poco demasiado pedir, ya que en la dinámica de los cauces fluviales, los periodos de crecida son parte de un ciclo natural, que resulta básicamente de los cambios en la cantidad de agua precipitada, según se suceden los intervalos secos y los húmedos. Lo que sí se puede hacer es minimizar sus consecuencias sobre los bienes y vidas, humanas y de animales domésticos.

2- ¿Cuánta responsabilidad le cabe al hombre? Por la respuesta anterior, ya se habrán dado cuenta de que, sobre la inundación, sólo se puede atribuir responsabilidad al hombre cuando «trabaja en su magnificación», pero no es el generador directo del fenómeno natural. Sí tiene una ENORME responsabilidad en algunas de las consecuencias que resultan de las inundaciones.

3- ¿Pueden ocurrir lejos de los ríos? Aquí hay un problema de nomenclatura. En un post anterior expliqué las diferencias entre inundación y anegamiento. La inundación, en sentido estricto se relaciona con el desborde de cauces existentes. Cuando no hay tal desborde, sino un estancamiento de aguas precipitadas que no encuentran una salida, con lo cual suben de nivel, se trata de un anegamiento. Esta última situación puede ocurrir casi en cualquier lugar y a cualquier distancia de los cauces, si los restantes factores como falta de pendiente, impermeabilización de las superficies de infiltración (por simple sobresaturación, o por otras causas muy diversas), ascenso de las napas subterráneas, etc., etc., impiden o retrasan el drenaje del territorio afectado.

4- ¿Por qué generalmente en nuestra zona los mayores eventos ocurren en febrero? Por la sencilla razón de que la temporada de lluvias suele comenzar entre los meses de septiembre y noviembre, de modo que al llegar febrero, ya el suelo está tan sobresaturado que su capacidad de infiltración y retención de agua es casi nula, de manera que casi todo lo que precipita se suma al escurrimiento. Ya en marzo, las lluvias disminuyen, y por eso el riesgo es máximo en febrero.

5- ¿El cultivo de soja y la minería tienen algo que ver? En general ambas actividades han sido seleccionadas como chivos expiatorios de cuanto desastre natural ocurre en el mundo, sin demasiado fundamento. Hay situaciones en que el avance del desmonte tiene que ver con alguna de ambas actividades, y en otros casos, no guarda relación alguna con ellas, y responde más bien a urbanizaciones, loteos, e incendios, muchos de los cuales son intencionales. Debo decir que ni la soja ni la minería son por sí mismas causantes de deterioro intenso, pero ambas pueden serlo (como todas las restantes actividades humanas) cuando no se cumple con ciertas regulaciones, o se interviene a tontas y a locas. Importante es señalar que como ambas actividades son altamente rentables, pero también costosas e implican inversiones de riesgo, normalmente se ejercen con bastante cautela. Casi ningún productor sojero (cuando es dueño de la tierra que cultiva, y depende de ella para su sustento) se pondrá a sí mismo en jaque; muy por el contrario es el primer interesado en aplicar estrategias conservacionistas, como la rotación de cultivos, la construcción de embalses de contención, canales empastados, y uso racional tanto de la labranza como de los agroquímicos. Por cierto, lo que se requiere es que haya políticas de fomento a esos manejos inteligentes de la producción. Lo mismo cabe para las explotaciones mineras.

6- ¿Qué estrategias se pueden recomendar para evitar los efectos catastróficos de las tormentas intensas? Un cambio en la política, que priorice una planificación territorial con base científica, que tome en cuenta la evaluación del riesgo por un lado, y la de impacto ambiental por el otro. Un monitoreo permanente de todas las obras e intervenciones sobre el paisaje (ya sea por loteos, urbanizaciones, construcción de puentes, canales, caminos, o lo que fuere), puesto que una vez instalada cualquier obra, el paisaje sigue siendo dinámico y evoluciona de manera continuada.

7- ¿Qué papel le cabe a los incendios? Sobre ello ya he realizado un post en el que alertaba, muchos meses antes de que tuvieran lugar las inundaciones de 2014 y 2015, que cabía esperar esos acontecimientos. Les recomiendo ir a leerlo, siguiendo el link que les puse más arriba.

8- ¿Por qué los cauces abandonados son retomados por los ríos? Por lo extenso y complejo del tema, será tratado detalladamente en un post más específico sobre él. Pero baste para este momento saber que tiene que ver, en las zonas de escasa pendiente, con la dinámica natural de los meandros, que tarde o temprano se rectifican en unos casos y reactivan en otros. En áreas con más pendiente, se refuncionalizan cauces antiguos, por precipitaciones excepcionales que sencillamente superan los límites habituales del canal, para ocupar todos los espacios de la llanura de inundación construida en muchos años de dinámicas cambiantes.

9- ¿Se puede optimizar el sistema de alertas meteorológicas tempranas? Si bien no soy experta en meteorología, puedo señalar que las imágenes satelitales por sí solas son insuficientes para prever la intensidad de las precipitaciones que se avecinan. Solamente el uso de modelos puede aproximarse a esas estimaciones, siempre que los datos que se ingresan en ellos sean confiables, completos y actualizados. Allí, hay un punto débil, ya que los registros no cumplen con todas esas estipulaciones en zonas alejadas de las principales cuencas hídricas. Por otra parte, los modelos deben estar calibrados para cada zona en particular. La importación sin modificación alguna, de modelos generados en otros sitios, con dinámicas diferentes, o regímenes pluviométricos distintos, es casi una pérdida de tiempo.

10- ¿Qué pasa con las alertas por inundaciones? En teoría existe un sistema de alertas para las cuencas principales en nuestra provincia. El problema es en cuencas menores o en cursos esporádicos, donde no hay un seguimiento tan estrecho como sería de desear, al menos en las estaciones lluviosas, y en los sitios de mayor vulnerabilidad.

Una preguntita como yapa:

¿Por qué en esta ocasión ha habido inundaciones en lugares tan alejados entre sí como las Sierras Chicas, y localidades aledañas a la Mar Chiquita, entre otras?

Hay dos razones fundamentales: por un lado, la obvia es que las lluvias en esta oportunidad han sido muy generalizadas, afectando a toda la parte este de la provincia.

La porción oeste ha resultado más aliviada porque las Sierras actúan como una barrera, dejando la parte occidental en lo que se conoce como «pluvisombra», es decir que la humedad procedente del Atlántico se descarga principalmente en la vertiente oriental.

La otra razón, que muchos parecen ignorar, es que algunas de las principales cuencas hídricas de la provincia, son endorreicas, o arreicas, vale decir que se descargan en un espejo interior, o se insumen en el propio territorio, respectivamente.

Así es que gran parte de los cursos de arroyos y ríos que nacen en las Sierras Pampeanas, son afluentes de dos de los mayores ríos, el Suquía (o Primero) y el Xanaes (o Segundo), que desaguan finalmente en la Mar Chiquita.

En otras palabras, un tratamiento coherente del problema no se agota en cada localidad inundada, sino que debe resolverse con intervenciones y manejos que incluyan toda la cuenca.

¿Qué más se puede agregar?

En primer lugar, que la población tiene también responsabilidades que asumir, ya que muchos de sus acciones imprudentes se suman a la peligrosa ecuación natural. Tirar basura y escombros en zanjas, cárcavas y paleocauces que a veces alivian la sobrecarga hídrica, es una práctica común que debe erradicarse.

Otro tanto vale para las alcantarillas y desagües urbanos que muchas veces dejan de ser funcionales por la acumulación de residuos en ellos.

Las descargas desaprensivas de piletas de natación a través de los sistemas de drenaje de las calles, suman al caudal que es vital conducir fuera de las zonas anegables.

No menos importante es recordar que corresponde a las autoridades específicas realizar los estudios del caso para monitorear el estado de las capas freáticas, que muchas veces ascienden, por su excesiva recarga, afectando zonas muy alejadas de las que sufrieron las precipitaciones intensas, y amenazando los cimientos de las construcciones, además de anegar las edificaciones mismas.

Por último, como no puedo ignorar otra de mis pasiones- el amor a los animales- les recuerdo que en zonas susceptibles de sufrir inundaciones o anegamientos, los perros y otros animales domésticos NUNCA deben quedar atados o enjaulados si los dueños se ausentan de la casa (para mi gusto nunca deberían estar atados, en realidad) porque eso los condenaría a una muerte segura si el nivel del agua supera el escaso grado de libertad que la cadena o la jaula les permite.

Ante la emisión de la alerta correspondiente, niños, ancianos, enfermos y mascotas deben ser trasladados a lugares seguros de inmediato, más allá de la decisión de los adultos sanos, que a veces prefieren quedarse a resguardar sus bienes, aunque eso signifique la posibilidad de perder algo mucho más valioso, como la propia vida.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está¡ registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Radio Jesús María y Más Radio y corresponde al barrio Quintas de Santa Elena en Jesús María.

Con relación a los incendios en Chubut, Río Negro y Neuquén.

Con motivo de los incendios que están ocurriendo en este mismo momento en el sur, les recomiendo repasar este post, y su continuación, que subí con relación a los incendios en las Sierras de Córdoba hace un par de años.

Con motivo de los incendios que están ocurriendo en este mismo momento en el sur, les recomiendo repasar este post, y su continuación, que subí con relación a los incendios en las Sierras de Córdoba hace un par de años.

Es importante sobre todo para quienes tienen participación en la toma de decisiones, y en Defensa Civil.

El desastre de las Sierras Chicas de Córdoba. Explicación geológica.

Hoy debo interrumpir la secuencia de posts programados, porque otra vez irrumpe la naturaleza con toda su fuerza para cambiar nuestros planes.

Hoy debo interrumpir la secuencia de posts programados, porque otra vez irrumpe la naturaleza con toda su fuerza para cambiar nuestros planes.

Vemos con tristeza que muchos de nuestros hermanos cordobeses se han visto afectados por un fenómeno meteorológico de gran magnitud, que además se ha cobrado al menos 5 vidas humanas.

¿Qué es lo que ha sucedido, cuándo y dónde?

Ayer domingo, se registraron precipitaciones intensas desde las primeras horas de la madrugada en la provincia de Córdoba, que provocaron desbordes de ríos, inundaciones, y localmente alguna corriente de lodo, principalmente en la zona de Sierras Chicas y Punilla.

La capital se vio también afectada, resultando de ello cortes de luz, cientos de vecinos evacuados y cierre al tránsito en las vías rápidas de la costanera.

La peor de las consecuencias fue la muerte de al menos 5 personas, la desaparición de otras tantas, y el desplazamiento de casi mil personas cuyas viviendas están en riesgo estructural o se encuentran bajo el agua.

Además de Punilla y Sierras Chicas, también se vio afectada la localidad de Jesús María, donde se encuentran cerrados los puentes de la zona urbana y la ruta provincial E-66, que la une con Ascochinga.

Villa Allende y Mendiolaza, que ya se consideran parte del Gran Córdoba, también resultaron inundadas, pero la peor parte, probablemente, le tocó a Río Ceballos.

¿Qué explicaciones caben?

En tan amplia variedad de situaciones particulares (área urbana, zona de piedemonte, valles y localidades serranas) no cabe una explicación única, salvo la mención del propio disparador que fue la precipitación misma.

Por ese motivo, y para que quepan en este post la mayor cantidad de variables posibles, me voy a limitar a mencionar los factores generales en juego. En cada situación específica, esos factores se habrán combinado de maneras diferentes, interviniendo a veces unos u otros, y con distinto grado de importancia en cada caso.

Por eso es importante que recuerden lo que ya les he explicado en otro post, relativo a la ley de la convergencia de causas.

Hecha esta salvedad, veamos las causas que confluyen, de diversas maneras en esta situación general:

- La precipitación intensa, que alcanzó, en algunos puntos a sumar 300 mm en 15 horas. Esto es parte de un ciclo natural, que se relaciona con el fenómeno de «El Niño», que ya les he explicado en otro momento. Les recomiendo seguir los links para entender todo mejor.

- Las pendientes topográficas, que son elevadas en algunos de los lugares afectados, y que favorecieron el escurrimiento por sobre los otros destinos posibles (infiltración y evapotranspiración) para el agua precipitada. En algunos sitios, los volúmenes que se desplazaban ladera abajo, aumentaron el caudal de los ríos, ya fuera de cauce.

- El emplazamiento de algunas construcciones en zonas de alto riesgo, y que deberían dejarse libradas a la dinámica natural de la cuenca. Ése fue el caso de la Plaza de Río Ceballos que ocupaba un paleocauce, y que fue arrasada.

- Las consecuencias de los incendios forestales de los últimos años, tema que traté (y sobre cuyas repercusiones posibles alerté) en septiembre de 2013.

- Falta de alerta meteorológica. Si bien se pronosticaban lluvias, no hubo ningún indicio relativo a la intensidad que podían llegar a alcanzar. Sólo dentro de unos pocos días se inaugurará el radar meteorológico Doppler que puede ser de gran utilidad en situaciones como ésta. Lamentablemente, el fenómeno se produjo antes que la inauguración del sistema.

- Momento en que ocurrió el fenómeno, en medio de un fin de semana largo, que encontró las zonas serranas llenas de turistas, lo que complicó la evacuación, y ahora complica su asistencia, y el retorno a sus hogares, por las rutas cortadas.

- La notable insuficiencia de mantenimiento en los diques. Cualquiera debería saber que los diques, lagos y lagunas son formas geológicamente efímeras, porque, salvo que se reactiven tectónicamente, o se los someta a dragados periódicos, tienden a colmatarse por la sedimentación en el fondo. Esto significa que se requiere menores volúmenes de agua para desbordarse, o para requerir la apertura de válvulas que generan las crecientes en los ríos aguas abajo.

¿Qué puede esperarse ahora?

No quiero ser alarmista, pero pueden esperarse deslizamientos, derrumbes y desplomes en zonas de topografÃa abrupta, por la sobrecarga que en los materiales provoca la sobresaturación.

Por otra parte, es importante el control de los pilotes de los puentes que pueden ser socavados por el ímpetu de la correntada.

Desde aquí hago mi modesto llamado a los funcionarios responsables de la seguridad.

Una recomendación extra, sería evitar el tránsito en las zonas en que las rutas están o estuvieron inundadas, hasta tanto se constate cuál es el estado de las mismas, que pueden haber padecido sofusión, y podrían hundirse repentinamente.

A los responsables y trabajadores de medios de comunicación los invito a visitar el post que escribí sobre Geología para periodistas y comunicadores.

Si este post les ha interesado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Predicción de sismos.Parte 2.

Nuevamente estamos ante un post que he dividido en dos partes, por su extensión, y ésta es la segunda. Obviamente, les conviene ir a leer el post del lunes pasado, donde ya he tratado los siguientes temas:

¿Es posible predecir sismos?

¿Cómo puede saberse si una predicción es seria?

¿Cuánto de exacta es una predicción realizada desde un laboratorio sísmico debidamente autorizado?

¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para la predicción de sismos?

Hoy continuaremos desde allí, charlando un poquito sobre cada uno de esos métodos que mencioné en la primera parte de este post.

¿Cómo se realizan los seguimientos estadísticos?

Desde hace más de 50 años existen redes mundiales de sismógrafos que permanentemente reportan cada uno de los eventos sísmicos que se producen, aun cuando sean tan ligeros que no se perciben sin aparatos extremadamente sensibles. Esos registros, además, se hacen cada día más exactos, los detectores más reactivos y las comunicaciones más inmediatas. Por todo eso, se han podido establecer numerosos análisis estadísticos, y a partir de ellos, ha llegado a elaborarse una fórmula totalmente empírica que se expresa como sigue:

log N= 9,83- 1,22 M.

donde N indica el número de sismos que se espera por año calendario y M señala la magnitud de los mismos.

Vale decir que para cada magnitud, hay un número resultante diferente, y si analizan la fórmula, comprenderán de manera inmediata que (debido al signo menos que indica una resta) cuanto más crece la magnitud, menor es la cantidad de sismos que ocurren anualmente.

Hay valores incluso en los que el resultado es muy inferior a cero, precisamente porque los sismos de mayor magnitud no ocurren sino cada muchos años.

La forma en que esto se aplica es también muy pragmática, y solamente señala un margen de alerta, según que se haya o no satisfecho el número de sismos de una determinada magnitud para un intervalo dado.

A este punto, entre otras cosas, se debe que todavía se esté esperando un gran terremoto en la falla de San Andrés. Y de allí, también que cada sismo que ocurre, resta expectativas de otros de igual magnitud.

¿Qué aportan los análisis químicos?

Cuando se producen deformaciones de las rocas, su porosidad y permeabilidad se ve afectada, modificándose por ende la liberación de gases, como el radón, que acelera o disminuye su tasa normal de emisión cuando los poros de las rocas son alterados, muchas veces por movimientos que ya son precursores de terremotos.

Para eso, el aire y el agua en áreas particularmente susceptibles están sometidos a análisis químicos continuados.

¿Qué información se saca de las mediciones de desplazamientos, inclinaciones y otros cambios en el terreno?

Salvo en los sismos acontecidos por derrumbes, impactos o hundimientos, que por otro lado, suelen ser los de menor magnitud y más localizados, normalmente los terremotos son una liberación repentina de energía, pero en zonas que están sometidas a esfuerzos que van previamente alterando la configuración profunda de los terrenos afectados.

No obstante, es precisamente el silencio sísmico (tiempo sin movimientos detectables ni agitaciones telúricas) el que más alarma causa, porque una inmovilización prolongada de los terrenos indica que las placas han quedado «trabadas» y acumulan tensiones que se pueden liberar de manera catastrófica.

Es decir que si se hace un excelente monitoreo, de gran precisión, los momentos de inmovilización, son precisamente los que llaman la atención en la predicción de sismos.

Por supuesto, esto requiere de instrumental de altísima precisión, que sea capaz de detectar movimientos micrométricos.

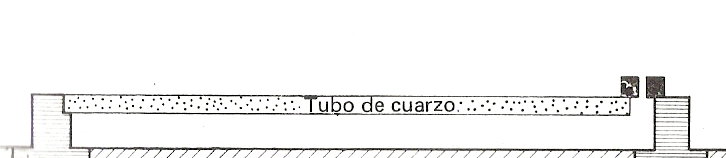

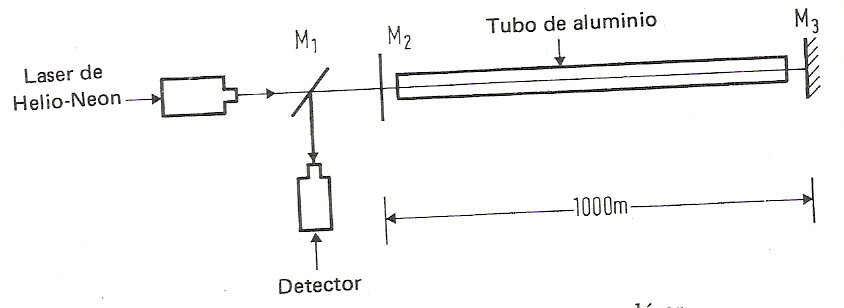

Ejemplos de los aparatos que se usan desde hace más de 50 años son el láser con el que ilustré el post anterior, y el Tubo de Benioff que encabeza este texto.

Ese tubo se basa en el principio de piezoelectricidad (piezo= presión) que es una de las propiedades del cuarzo y que les explico en detalle en otro post. Por el momento me limito a decirles que el cuarzo, cuando recibe un impacto, por pequeño que sea a lo largo de determinados ejes, genera descargas eléctricas.

El tubo de deformación, de entre 15 y 30 m de longitud se coloca en el terreno, fijado a la roca cuya deformación se está estudiando (por supuesto está enterrado a cierta profundidad en túneles protegidos). El otro extremo está libre, pero a una distancia conocida de otro cuerpo de cuarzo, de modo que al producirse contactos por deformaciones de distancias, se generan impulsos eléctricos que se pueden registrar permanentemente.

La limitación de distancias a medir en este caso es por la fragilidad de los tubos, que se doblan y fracturan si pasan de unas pocas decenas de metros, pero la precisión que se alcanza es del orden de 1/1.000.000.000. Esto implica que si se está midiendo una distancia de un metro, por ejemplo, un desplazamiento de una mil millonésima parte del metro es apreciada.

En el láser se pueden usar distancias mayores y precisiones de hasta 1/ 10 15.

Otro cambio importante que se mide en predicciones sísmicas es el de la velocidad de las ondas que atraviesan los materiales del lugar. De hecho uno de los más antiguos éxitos en esta disciplina fue la predicción de un sismo de magnitud 2,6 que se produjo el 3 de agosto de 1973 en la costa del lago Blue Mountain en el Estado de Nueva York. Dicho sismo se esperaba en esa semana y en ese lugar, por las desviaciones registradas en las características de las ondas inducidas en el terreno. Esto es así porque esas propiedades dependen entre otras cosas de la compactación, densidad, etc., todas modificadas durante las deformaciones importantes.

¿Por qué se monitorean los cambios del nivel del mar?

Los cambios en las inclinaciones ocurren también en los terrenos afectados por esfuerzos tensionales o compresionales, y cuando ellos tienen lugar en los fondos costeros, afectan al nivel del mar. Por eso, sus cambios son indicadores de gran interés, y están siendo muy profundamente estudiados en lugares como Japón, por su alta sismicidad y su emplazamiento mayormente insular.

¿Para qué sirve el seguimiento de cualquier cambio en las propiedades eléctricas de las rocas?

Ya mencionamos la piezoelectricidad resultante de la presión en determinados materiales. De allí que si las corrientes telúricas (producidas por el campo eléctrico normal y espontáneo de las rocas) se ven modificadas, cabe pensar que hay deformaciones en curso.

¿En qué consiste el monitoreo de las propiedades magnéticas de las rocas?

Es un fenómeno semejante al piezoeléctrico, que se llama piezomagnetismo, que ocurre por sí mismo en parte, y en parte por inducción de las corrientes telúricas. (Recordemos que toda corriente eléctrica genera un campo magnético)

¿Cómo se aplica la observación de la conducta de la fauna?

Existen numerosos centros en los que se observa la conducta animal, por ejemplo monitoreando la profundidad en la que nadan determinadas especies, que tienden a ascender cuando los fondos marinos están perturbados por los primeros movimientos precursores de tsunamis.

Más allá de la observación continuada y formal, todas las personas que habitan zonas símicas rurales, donde tienen animales domésticos en sus hogares, saben que las conductas inusuales son señales de alarma cuya observación puede hacer toda la diferencia entre la vida y la muerte.

Casi todo lo que les he comentado aquí es todavía muy experimental, pero ya hay situaciones en que se advierte a la población acerca de algunos de sus riesgos. Lamentablemente, tomar la decisión de emitir tales alarmas, sin campañas previas que impliquen un entrenamiento- como el que se aplica en las escuelas de Japón, por citar un caso- carece de todo sentido, porque sólo genera incredulidad, caos y pánico.

Además, si no se le explica a la gente cómo se ha llegado a tal determinación, con qué fundamentos y qué márgenes de error, sólo se consigue una lógica resistencia, porque nadie quiere abandonar su hogar simplemente porque algún «vidente» así lo recomiende.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de:

Khan, M.A. 1980. Geología Global. Ed.Paraninfo, Madrid. 203 pág.

Predicción de sismos. Parte 1

Lo primero que debo aclararles es que cuando se habla de la predicción de sismos, hay dos líneas bien diferentes: las que tienen algún sustento científico, y las que son meras adivinaciones y especulaciones más o menos risibles.

Lo primero que debo aclararles es que cuando se habla de la predicción de sismos, hay dos líneas bien diferentes: las que tienen algún sustento científico, y las que son meras adivinaciones y especulaciones más o menos risibles.

En este post sólo voy a referirme a las primeras.

¿Es posible predecir sismos?

Dentro de los límites que impone la complejidad de los sistemas involucrados, hace ya más de 20 años que se está trabajando con mucha seriedad en ese aspecto, y algunos modestos logros se vienen alcanzando.

Pero debe pensarse que en ningún caso se trata de predicciones de absoluta certeza, sino solamente de probabilidades de ocurrencia en un intervalo de tiempo, espacio y magnitud medianamente estimable.

¿Cómo puede saberse si una predicción es seria?

En primer lugar no puede ser vaga. Decir que «ocurrir un sismo en las próximas 24 horas» sin decir dónde ni de qué magnitud, es un enunciado claramente carente de seriedad.

Y esto es así porque la litósfera muy raramente está de verdad quieta, lo cual es precisamente lo que más nos tranquiliza, porque va liberando su energía en pequeños pulsos, casi siempre con resultados casi imperceptibles, salvo para aparatos de precisión.

Inclusive se calcula que aproximdamente cada 5 horas o aún menos, ocurre un sismo perceptible para la población, en algún lugar del mundo.

En otras palabras, el enunciado vago que expresé más arriba es una apuesta sin fundamento, pero siempre segura: algún sismo chico o grande, cerca o lejos, va a ocurrir cada día.

Por el otro extremo, tampoco puede ser extremadamente precisa: si alguien dice que el día tal, a tal hora y tantos minutos habrá un sismo de magnitud tal o cual, también se está perfilando como un charlatán.

¿Cuánto de exacta es una predicción realizada desde un laboratorio sísmico debidamente autorizado?

Nunca es exacta, porque lo que se emite de manera fundamentada, y con seriedad, es la predicción de una ventana probable, abierta a un tiempo y espacio definidos, dentro de la cual cabe la posibilidad de una ocurrencia de movimientos de un rango de magnitud también definido.

Por cierto que cada vez las ventanas se hacen más pequeñas, a medida que la metodología avanza, y se progresa en la comprensión de los procesos endógenos.

La predicción más aproximada, es cuando ya se está ante la presencia de signos precursores- de los que hablaremos en la segunda parte de este post- los cuales están indicando que hay un cambio ya en curso.

Esos cambios pueden ser volcánicos, tectónicos o hasta de aproximación de cuerpos en progreso hacia la tierra, ya que los terremotos pueden obedecer a cualquiera de esas tres causas, como ya vimos en un post de hace varios años.

¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para la predicción de sismos?

Las observaciones que permiten alertar acerca de eventos sísmicos se reúnen en las siguientes categorías:

- Seguimientos estadísticos.

- Análisis químicos.

- Mediciones de desplazamientos, inclinaciones y otros cambios en el terreno más susceptible.

- Monitoreo del nivel del mar en zonas amenazadas.

- Seguimiento de cualquier cambio en las propiedades eléctricas de las rocas.

- Monitoreo de las propiedades magnéticas de las rocas.

- Observación de la conducta de la fauna.

Todos estos temas serán motivo de la segunda parte de este post, el próximo lunes.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es un tubo de deformación de rayos láser, del que hablaremos el próximo lunes, y la he tomado de:

Khan, M.A. 1980. Geología Global. Ed.Paraninfo, Madrid. 203 pág.