Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

¿Qué son los territorios frágiles?

Si bien muchas de estas recomendaciones aparecieron de resultas del foro realizado en Panamá, por allá por el año 1991, no parecen haber hecho mella en la conciencia de quienes toman las decisiones políticas, de modo que rescatarlas e insistir una vez más en ellas, me parece más que justificado.

Si bien muchas de estas recomendaciones aparecieron de resultas del foro realizado en Panamá, por allá por el año 1991, no parecen haber hecho mella en la conciencia de quienes toman las decisiones políticas, de modo que rescatarlas e insistir una vez más en ellas, me parece más que justificado.

Pero comencemos con algunas definiciones básicas:

¿Es lo mismo un territorio frágil que uno de alto riesgo geológico?

No, y no necesariamente coinciden en el espacio.

Un mapa de riesgo se define con una mirada antropocéntrica, ya que según he explicado muchas veces, incluye el concepto de vulnerabilidad, que no es otra cosa que la confluencia entre el peligro y la presencia humana en la zona.

Es decir que apunta a definir cuál sería el grado de daño a los seres humanos, sus bienes y la infraestructura ante un acontecimiento geológico potencialmente lesivo.

En cambio, el concepto de fragilidad es independiente de la presencia humana. Se trata de evaluar la condición del terreno mismo, en función del clima, la vegetación, y su equilibrio con las condiciones geológicas presentes.

Así por ejemplo, un territorio frágil es el peridesértico que puede moverse hacia una recuperación o una desertización o hasta desertificación. Y es obvio que dada la baja ocupación humana de las zonas peridesérticas, su riesgo es comparativamente bajo.

Pero también un humedal o hasta un bosque pueden encontrarse en un estado de equilibrio metaestable, a veces por la variabilidad climática natural, a veces por la intervención humana, y casi siempre por ambas razones.

¿Por qué se siguen sobre-explotando los territorios frágiles?

Básicamente, y hasta en los casos en que lo es de manera indirecta, la causa principal de la explotación de espacios que deberían preservarse, es el incremento permanente de la población humana.

En los últimos años, y de la mano de las nuevas metodologías que tratan la infertilidad y las enfermedades agudas, el crecimiento demográfico ha comenzado a salirse de los ritmos previamente calculados, al menos en las comunidades desarrolladas y en desarrollo, que son casualmente las que más difícilmente se integran al medio sin una fuerte intervención previa.

Las comunidades más primitivas son más diezmadas por enfermedades teóricamente sencillas de tratar, y por la malnutrición, pero son también las que mejor se integran al ambiente respetando sus características intrínsecas, salvo bajo circunstancias de extrema necesidad, o por desconocimiento de otras alternativas. Esto genera una paradoja, ya que siendo las que menor impacto tienen sobre el medio, son las que más rápidamente sufren las consecuencias de sus alteraciones, porque por lo general habitan los espacios más marginales, y por ende más frágiles.

En resumidas cuentas, las tres causas concurrentes que siguen presionando ecosistemas ya en riesgo, podrían enumerarse como:

- pobreza

- ignorancia

- falla institucional.

Esta última, a su vez, tiene dos aspectos: mala administración del mercado, y concepciones poltíicas que no responden a la realidad del medio natural.

¿Qué correcciones deberían hacerse en las políticas de desarrollo para que éste resultara sostenible?

Por cierto hay numerosas estrategias que apuntan a evitar el continuado deterioro de áreas frágiles, sobre todo aquéllas que incluyen bosques nativos aún resistiendo el avance desenfrenado de la deforestación.

No cabe duda de que lo primero que se requiere es un nuevo enfoque en cuanto a su valoración, lo que comienza en la educación de los pobladores de áreas cercanas, pero desde lo institucional, cabe recomendar los siguientes puntos:

- corregir la subestimación de áreas frágiles como fuentes de recursos valiosos, aunque no convencionales a veces.

- incluir el activo ambiental en el marco de las riquezas naturales propias de cada país.

- reducir drásticamente los desarrollos de infraestructuras que avancen sobre terrenos en equilibrio metaestable, y en ningún caso aprobar intervención alguna, sin la previa Evaluación de Impacto Ambiental debidamente aprobada (y apropiadamente realizada por actores sin intereses económicos en el área).

- plantear legislaciones que alienten el desarrollo sostenible, tales como incentivos o exenciones impositivas a las actividades de reforestación, manejo conservacionista de suelos, etc. Y por supuesto también fuertes penas (desde multas hasta cárcel) a quienes provoquen intencionalmente incendios, o agredan el medio de maneras comprobables, a través de vertidos ilegales, explotaciones no autorizadas, deforestación indiscrimada, etc.

- insistir en la educación ambiental, desde los primeros años de la escuela primaria. Sin embargo no debe confundirse educación ambiental com «tirar los papelitos en el cesto», ya que es mucho más que eso, y requiere la formación previa de los propios docentes.

¿Cuál es el manejo recomendable para áreas protegidas y eventualmente parques nacionales?

Según el estado de situación de cada territorio, las estrategias incluyen un amplio abanico, desde la simple declaración de áreas protegidas, en las que solamente se admiten intervenciones y explotaciones de bajo impacto, hasta la generación de parques nacionales, sujetos a restricciones y controles mucho más estrictos.

Cualquiera sea el caso, pero sobre todo para los parques nacionales, los requerimientos mínimos incluyen los siguientes puntos:

- presencia in situ de personal con el entrenamiento adecuado, como los guardaparques.

- planificación adecuada para el manejo del área, respaldada por evaluaciones y monitoreos de impacto ambiental.

- leyes, regulaciones y multas claramente establecidas, y poder de policía para asegurar su cumplimiento.

- programas permanentes de educación ambiental.

- facilidades para realizar investigación y divulgación de los resultados del seguimiento de la situación ambiental y sus cambios.

¿Qué formas de explotación racional podrían recomendarse?

En muchos países en desarrollo, ya se han puesto en práctica con excelentes resultados, sistemas de explotación sostenible, a cargo de la población autóctona, a través de microemprendimientos que ejercen menos presión sobre el sistema a proteger, que las explotaciones intensivas por empresas cuyas direcciones están radicadas a cientos o miles de km de distancia.

Ejemplos dignos de mención en zonas de bosques son: recolección de frutos, hierbas aromáticas y medicinales, hongos comestibles, fibras para usos artesanales, etc. Todos ellos se sostienen a largo plazo, ya que no implican la deforestación.

También el turismo ecológico es una alternativa para zonas más áridas, pero requiere en todos los casos muy estrictos controles, y en ningún caso supone alteraciones como construcción de hoteles, restaurantes, etc., en el interior mismo de la zona protegida.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, territorio por demás frágil, que sin embargo se explota turísticamente con inteligencia y rindiendo ganancias. Hay allí paisajes mucho más grandiosos, pero he seleccionado esta foto para mostrar el ecotono marginal.

Algunos datos respecto al terremoto de Amatrice, Italia, 2016.

Un nuevo acontecimiento inesperado me obliga a generar un post ajeno a la programación. Se trata del sismo en Italia, que ha causado tanto daño y tanto nos conmociona a todos.

¿Cómo, cuándo y dónde se produjo el terremoto de Amatrice?

La mayoría de los datos aparecen sintetizados en el cuerpo de la imagen que ilustra el post, pero vale la pena repetirlos un poco más completos.

La fecha del sismo es miércoles 24 de agosto de 2016, y tuvo lugar a las 3.36 de la hora local.

Su duración fue de alrededor de 15 segundos, y fue bastante somero, como indica la cifra de 4 kilómetros.

Amatrice se encuentra en el centro de Italia, a 170 km aproximadamente al noreste de Roma. Está enclavada en una zona muy montañosa, de resultas de la dinámica de placas que la afecta.

El sismo principal fue seguido de numerosas réplicas, (no menos de 20) de entre 3 y 6 grados de magnitud, tanto en la propia Amatrice como en toda la provincia de Perugia.

¿Cuál fue su magnitud y a qué se deben tantos daños?

La magnitud Richter fue de 6 grados, pero la intensidad fue muy superior en las zonas afectadas, en algunas de las cuales la destrucción fue casi total, lo cual lleva la medición Mercali a los grados más altos (11).

Se van contabilizando ya 241 personas fallecidas y se han rescatado otras 250. Hay cientos de heridos y es probable que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas

Si se compara la magnitud de este terremoto con el acontecido en 2010 en Chile, que llegó a una magnitud superior a 9, sorprende el número de muertes y el grado de destrucción que se observan, pero ello se debe no tanto al fenómeno mismo, sino a la vulnerabilidad de la zona, ya que las construcciones eran muy antiguas y no había medidas de prevención ni planes de contingencia.

La magnitud de este sismo fue aproximadamente la misma del terremoto de Kobe, Japón en 1995, ciudad que también sufrió grandes daños, pese a las construcciones tecnológicamente preparadas. En ese caso, la vulnerabililidad era emergente de la sobrepoblación y no de la precariedad.

¿Cuál es el contexto geológico?

La región del Mar Mediterráneo es sísmica y volcánicamente activa debido al contacto entre las placas de África y Eurasia. Ese contacto es muy extenso por una parte, y muy complejo por la otra. En efecto, si bien es mayormente una unión transformante, donde las placas se deslizan una respecto a la otra; ese carácter cambia a lo largo del contacto, incluyendo también porciones convergentes y divergentes. También la velocidad y dirección de los desplazamientos tienen gran variabilidad, siendo del orden de 4 milímetros por año en dirección noroeste- sudeste en su porción occidental; y de hasta 10 mm anuales con rumbo norte sur, en la parte más oriental.

Los desplazamientos convergentes datan al menos de hace 50 millones de años, cuando se fue cerrando el antiguo Mar de Tethis. Las áreas más afectadas por sismos en la zona del Mediterráneo corresponden precisamente a los movimientos convergentes que generan la subducción de la placa africana bajo la pequeña placa de Anatolia, al sudeste de Grecia y noroeste de Turquía.

¿Qué otros terremotos históricos tuvieron lugar en Italia, causando daños de importancia?

- el de 2009 en L’Aquila, con más de 300 muertes humanas,

- el del 31 de octubre de 2002,en el pueblo de San Giuliano di Puglia, en que murieron más de 25 personas,

- el de julio de 2001 con cuatro muertos en Tirol del Sur.

- en septiembre de 1977, hubo uno con 12 muertes y muchos daños en Umbría,

- en 1990, 19 personas desaparecieron en un terremoto en el este de Sicilia,

- en 1980 en Irpinia, en el sur de Italia, hubo alrededor de 3.000 muertos.

- El terremoto de Mesina (Sicilia) del año 1908 es considerado el más dañino de tiempos modernos, en el que se estima que murieron más de 164.000 personas.

Para superar estos registros, hay que remontarse a la Edad Media.

¿Qué puede esperarse ahora?

Sin ánimo de generar alarma, hay que observar atentamente el comportamiento de la placa de Anatolia, que ha recibido vibraciones importantes y seguramente se ha desacomodado en alguna medida. Por supuesto, cabe esperar que sigan nuevos movimientos en la misma región ya afectada, pero con energía decreciente.

Un tema que no debe desatenderse es el comportamiento volcánico, ya que nuevos caminos de ascenso a la lava podrían haber resultado abiertos en la conmoción. También es posible lo contrario, es decir que se hayan sellado otras vías, todo lo cual generará nuevas búsquedas de equilibrio.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada del diario El País de España, pero se observa al pie que la fuente es el USGS (United States Geological Service).

Los elementos del clima, y factores que los modifican. Parte 2.

El lunes pasado subí la primera parte de este post, de modo que deberían ir a leer esa introducción antes de comenzar la lectura de éste de hoy.

En ese momento, las preguntas que respondí fueron las siguientes:

¿Cuáles son los elementos fundamentales del clima?

¿Qué es la radiación solar?

¿Qué es la constante solar?

¿Qué puede decirse de la temperatura?

¿Qué se entiende por temperatura equivalente y por sensación térmica?

¿Qué es la humedad atmosférica?

¿Qué son las precipitaciones y de qué tipo hay?

Hoy seguiremos desde este punto

¿Qué es la presión atmosférica?

El aire es una sustancia elástica, lo que determina su tendencia a expandirse en todas las direcciones del espacio, lo cual es posible hasta el límite de acción de la gravedad terrestre. Por ese motivo, ejerce una cierta presión, que sobre la superficie terrestre depende básicamente de su peso total, y convencionalmente se mide en las siguientes condiciones: al nivel del mar, a 40° de latitud y a 0°C. Ese valor equivale al peso de una columna de mercurio de 760 mm de altura y define la unidad de medida conocida como atmósfera, bario o bar.

Por simples razones de conveniencia, se generó la unidad Torricelli o torr (en homenaje a quien por primera vez midió la presión atmosférica), que equivale a 1mm Hg, por lo que 1 atmósfera es igual a 760 torr, y 1 torr es 1/760 atmósferas, o bares.

Todavía se trata de medidas incómodas, razón por la cual hoy la presión atmosférica se mide en hectopascales, según las siguientes equivalencias:

1 Hectopascal= 1 milibar, la milésima parte de una atmósfera, y 0,760 mm de mercurio o torrs.

La presión atmosférica depende de los restantes elementos meteorológicos, de la altitud, y de la latitud.

Esto último se debe a la forma particular de la Tierra que se puede considerar como abultada en el ecuador terrestre, y por ello son en esa latitud, menores las presiones atmosféricas.

Todos esos factores determinan la existencia de gradientes de presión tanto verticales como horizontales. Se entiende como gradiente vertical la cantidad de metros que hay que ascender o descender para que la presión cambie en 1 torr.

La cantidad de metros que hay que desplazarse horizontalmente para ese cambio de 1 torr se conoce, en cambio como gradiente horizontal.

Esas variaciones son las que generan los vientos locales y la circulación atmosférica global, ya que el aire tiende a moverse en la dirección que más favorece la igualación de las presiones.

¿Qué es el viento?

Aclaremos primero que el viento forma parte en realidad de la circulación atmosférica de la que hablaremos en seguida, pero vale la pena adelantar algunos conceptos previos, y aplicables sobre todo a situaciones locales.

Se define como viento a una masa de aire en movimiento, como resultado de las diferencias de presión entre dos puntos, es decir que se relaciona directamente con el gradiente horizontal de presión, creciendo su velocidad con el aumento del gradiente. Es obvio que el aire se mueve desde las zonas de mayor presión hacia las de menor. El viento toma el nombre del punto cardinal desde el cual procede, de modo que si hablamos de viento sur, sabemos que sopla de sur a norte. No obstante, la dirección siempre adquiere una desviación que depende de la Fuerza de Coriolis que hemos mencionado ya antes, pero que será motivo específico de otro post más adelante.

La velocidad, que como dijimos depende esencialmente del gradiente, se ve modificada por factores como el relieve, entre otros, y se mide con el anemómetro.

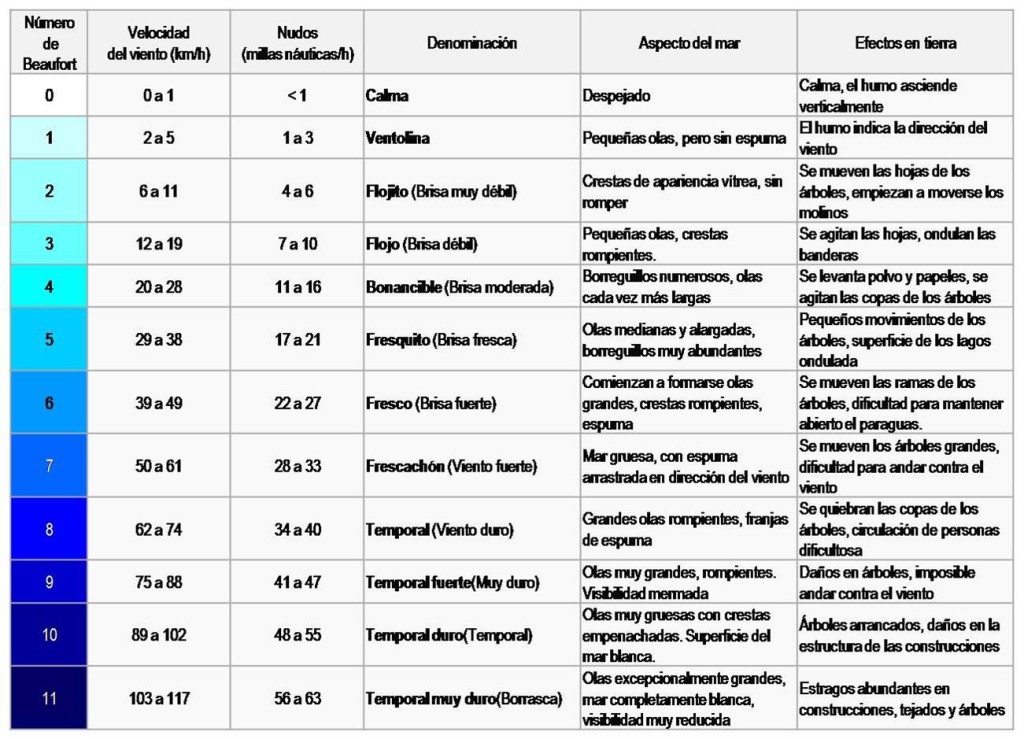

Según las velocidades alcanzadas, el viento va adquiriendo distintos nombres, señalados en la escala de Beaufort. Por cierto se trata de velocidades promedio a lo largo del tiempo de duración del fenómeno, sin embargo existen normalmente aumentos repentinos que cuando ocurren durante un tiempo muy acotado reciben el nombre de ráfagas.

En la Figura 1 se ve una de las versiones de la Escala Beaufort, y digo una de las versiones, porque hay modificaciones en las que se incluye un grado 12, correspondiente a huracanes, con velocidades superiores a las marcadas en la tabla, y cuyos efectos se consideran «catastróficos». No obstante, cabe señalar que existe una escala separada para los tornados que es la de Fujita.

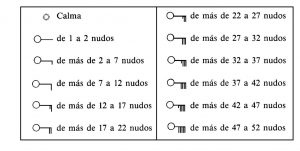

La Figura 2 corresponde a la simbología normalizada para cada grado de la escala.

¿Qué se entiende por circulación atmosférica?

Como ya he dicho más arriba, el viento y numerosos fenómenos locales son obviamente parte de la circulación atmosférica, pero en general se tiende a privilegiar dentro de este último concepto, a los movimientos habituales y de gran compromiso regional, tales como los vientos alisios, por mencionar algunos. Por esta razón, se trata de un tema muy importante y extenso, que profundizaremos en otros posts.

Aqui sólo me referiré a las generalidades de los procesos que rigen esa gran circulación planetaria y que involucran esencialmente al calor y la presión.

Así pues, los procesos que determinan la circulación son:

Advección: es la transferencia horizontal de calor en las partes bajas de la atmósfera, con ejemplos típicos en las corrientes cálidas que se mueven desde el ecuador hacia las áreas circundantes y más frías. Esas trayectorias se ven modificadas por el efecto de Coriolis, que como ya dije, describiremos en detalle en otros posts.

Convección: Es el ciclo esencialmente vertical, en el que el aire se calienta más cuanto más próximo se encuentra a la superficie terrestre, porque el calor específico de las rocas y sedimentos es relativamente bajo. Esa mayor temperatura dilata el aire, con lo que su densidad disminuye y tiende a ascender, llegando a zonas más frías, en que se contrae y desciende otra vez, lo cual genera un ciclo cerrado, que puede ser modificado por agentes externos.

Si bien estos dos procesos son inicialmente térmicos, generan también cambios de presión, y por cierto no actúan de manera aislada, sino que se modifican entre sí, formando un sistema mucho más complejo que lo que les acabo de esquematizar.

Para complicar aún más el panorama, existen los procesos adiabáticos,que implican cambios en el volumen y temperatura del aire, pero sin aportes ni pérdidas significativas de calor. Un ejemplo clarificador ocurre cuando se opera con el inflador de una bicicleta, que caliente el aire en la cámara por compresión, aunque no haya ninguna fuente de calor cercana.

Los fenómenos adiabáticos se relacionan estrechamente con la convección. Cuando el aire desciende, ya dijimos que se comprime, y esa compresión es la que genera calor, sin ninguna fuente externa. El proceso inverso también ocurre

En otras palabras, al comprimirse el aire en zonas bajas, se calienta, mientras que en las zonas altas, donde está más enrarecido, se dilata perdiendo temperatura. En estas situaciones, no hay calor entrante ni saliente, sino que es la energía del trabajo realizado para contraer o dilatar el aire, la que hace variar la temperatura.

¿Qué es la tensión de vapor?

Ya hemos dicho en algún otro momento que los vapores y los gases son elásticos, vale decir que tienden a ocupar el mayor volumen posible, ejerciendo por ende en el sistema que los contiene, una presión también llamada fuerza elástica o tensión.

Esa tensión, cuando se refiere al estado meteorológico, es altamente dependiente de la temperatura del aire, su presión y la circulación.

A su vez, incide notablemente en el proceso de evaporación y de condensación, con lo cual se modifica el ciclo del agua en la naturaleza.

¿Qué es el punto de rocío?

El punto de rocío es el nombre que se asigna a la temperatura en la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire.

Pese a su nombre, el resultado de esa condensación puede ser no solamente rocío sino también niebla, neblina, o inclusive, en temperaturas suficientemente bajas, escarcha.

En la primera parte de este post, que subí la semana pasada, les expliqué los conceptos de humedad absoluta y humedad relativa; pues bien, cuando el aire se satura, es decir que la humedad relativa es igual al 100 %, es cuando se llega al punto de rocío.

La saturación se produce según dos procesos inversos: o bien aumenta la humedad relativa, sin cambiar la temperatura; o bien desciende la temperatura, manteniéndose la misma humedad absoluta del aire, con lo que el porcentaje de la relativa aumenta, porque a menor temperatura, la capacidad de contener humedad es menor. También pueden conjugarse ambas cosas.

Este punto de rocío es de importancia vital, porque existen zonas donde no se producen precipitaciones significativas durante varios años consecutivos, pero la condensación en forma de rocío alcanza para sustentar la vida vegetal, y por ende la de la fauna que de ella depende. Un ejemplo típico es la Puna de Atacama.

¿Cuáles son los principales factores que modifican localmente las condiciones climáticas?

Debo aclarar que aquí sólo mencionaremos los factores que inciden en las variaciones regionales del clima terrestre.

Sobre los factores que generan variaciones y cambios climáticos a nivel del planeta completo, como unidad indivisible, vendrán más adelante otros posts, aunque algo les he venido ya adelantando, pongamos por caso, cuando les hablé de los movimientos planetarios terrestres.

Pero tampoco hablaremos ahora de los factores que inciden muy localmente en cada uno de los elementos mencionados, sino de los que modifican las condiciones climáticas de regiones extensas, y ellos son:

- Altitud, por los efectos que ya mencioné y que se ejercen sobre la distribución de la radiación solar, primariamente.

- Posición respecto a barreras orográficas, como cordilleras y cadenas montañosas que alteran la circulación atmosférica, y que fundalmentamente determinan diferencias en la carga de humedad a uno y otro lado de ellas. Es un ejemplo típico la sombra pluvial, como se denomina a la pendiente oriental de los Andes, donde se generan condiciones de aridez porque la humedad de los vientos procedentes del océano Pacífico se descarga en la vertiente occidental.

- Proximidad o lejanía respecto a las grandes masas de agua, que son moderadoras de los extremos climáticos, por las características térmicas del agua misma, según lo expliqué hace ya tiempo en un post.

- Cubierta vegetal, que es modificadora del clima y a su vez dependiente de él, lo que crea relaciones muy complejas en el sistema.

- Características del material que constituye la superficie del terreno, las cuales inciden sobre el valor del albedo, que he definido antes.

- Grado y características de la urbanización.

Por cierto, todo lo dicho es una síntesis muuuuuyyyyyy apretada, de modo que volveremos una y otra vez sobre estos temas, cada vez con mayor profundidad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

Las otras dos figuras son también de Google, pero he perdido la pista de su origen.

Los elementos del clima, y factores que los modifican. Parte 1.

Hace algún tiempo les hablé acerca de la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, y entre variabilidad climática y cambio climático.

Hace algún tiempo les hablé acerca de la diferencia entre tiempo meteorológico y clima, y entre variabilidad climática y cambio climático.

En ese momento les prometí referirme también al cambio climático con algún detalle. Para eso, hay un camino intermedio que debemos recorrer, y acá comenzamos a hacerlo.

Para eso, hablaremos de los elementos que constituyen el clima, y sus correspondientes factores modificadores.

En este punto, es importante recordarles que en todo sistema, los roles son intercambiables, de modo que el mismo elemento puede ser unas veces agente activo y otras, en cambio, factor modificador, de allí que hablar de elementos en su sentido amplio abarcaría también a los factores, mientras que s.s. es un vocablo prácticamente sinónimo de agente. En cualquier caso, es importante atender al contexto para saber qué rol cumple cada elemento en cada situación.

¿Cuáles son los elementos fundamentales del clima?

Los principales elementos que caracterizan las condiciones meteorológicas en un momento dado, y que definen el clima de una región cuando se las analiza estadísticamente a lo largo de tiempos prolongados, son:

- Radiación solar entrante.

- Temperatura.

- Humedad atmosférica.

- Precipitaciones.

- Presión atmosférica.

- Viento.

- Circulación atmosférica general.

- Tensión de vapor.

¿Qué es la radiación solar entrante?

Antes de seguir adelante, les recomiendo repasar los conceptos de calor, temperatura, calorías, etc, en este post, para que lo que sigue sea más fácil de interpretar.

En principio digamos que la radiación solar es la fuente principal del calor superficial en la Tierra, y como ya dije otras veces, es el motor que hace posibles los procesos exógenos.

La energía emitida por el Sol es radiación electromagnética, y puede presentarse con diferentes longitudes de onda, en el abanico que comprende desde 200 hasta 4000 nanometros, lo que permite su clasificación en: radiación ultravioleta, luz visible y radiación infrarroja.

La radiación ultravioleta, que se conoce también como rayos actínicos, es la de menor longitud de onda (360 nm), implica mucha energía e interfiere con los enlaces moleculares, llegando a alterar las moléculas de ADN, por lo cual es peligrosa para los organismos vivos. Afortunadamente estas ondas son absorbidas mayoritariamente por la parte alta de la atmósfera, especialmente por la capa de ozono.

La radiación visible, o rayos lumínicos, corresponden a longitudes de onda entre 360 nm (violeta) y 760 nm (rojo), y es la responsable de la iluminación natural del planeta.

La radiación infrarroja corresponde a lo que se conoce como rayos caloríficos. Es la de las mayores longitudes de onda y menos energía asociada. No obstante, esa energía es suficiente para aumentar la agitación de las moléculas, y generar el incremento de la temperatura, razón por la cual, son los que en relación con el clima resultan de mayor importancia.

La temperatura superficial terrestre procede pues de esta energía radiante del sol, cuyo monto, si bien está sujeto a variaciones, se mueve siempre dentro de un estrecho entorno, razón por la cual recibe el nombre de «constante solar».

¿Qué es la constante solar?

Se define como tal, a la cantidad de calorías que recibe y absorbe durante un minuto, una superficie oscura de 1 cm2 situada en el límite superior de la atmósfera, cuando los rayos solares inciden verticalmente. Esta constante se mide en langleys, siendo un langley igual a 1 cal gramo/ cm2.

La constante solar adquiere entonces un valor de 2,1 langleys aproximadamente, ya que son 2,1 las calorías implicadas en las condiciones definidas más arriba.

¿Qué puede decirse de la temperatura?

Básicamente es el estado atmosférico que resulta de la radiación entrante, su distribución en el espacio, y por supuesto la pérdida por reflexión hacia el espacio exterior que se conoce como albedo, y no es más que el calor que se pierde para el balance térmico de la Tierra.

Es por eso importante comenzar por explicar cuáles son los factores que afectan la distribución de la radiación solar sobre la superficie terrestre, ya que si bien la energía entrante es la misma para todo el planeta, el calentamiento resultante cambia según la latitud, altitud y pendiente del lugar, fundamentalmente.

Así es que podemos decir que cuanto más alejado está un lugar del ecuador, la temperatura será más baja porque el calor solar se distribuye en espacios cada vez mayores, puesto que los rayos inciden cada vez más oblícuamente.

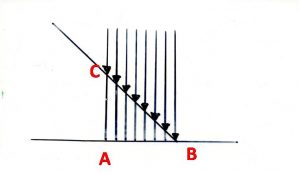

Figura 1

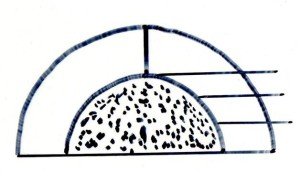

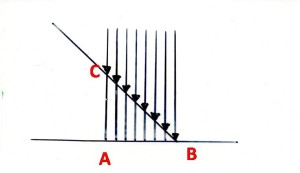

Esto puede verse claramente en la figura 1, si se compara el espacio en el que se derraman los rayos solares con su ángulo de incidencia. En los espacios en que los rayos caen perpendicularmente a la tierra, como sucede sobre el ecuador, el segmento AB, que representa la superficie a calentar, es obviamente menor que el segmento AC, donde puede verse que hay un ángulo distinto a 90° y corresponde a las mayores latitudes.

En la figura 2, puede verse además, que con la creciente oblicuidad de los rayos en las distintas zonas, a medida que nos alejamos del ecuador, aumenta también el espesor de atmósfera a atravesar, con el consecuente aumento de calor que se pierde por reflexión y absorción en ella.

La figura 3, representa una situación similar a la de la figura 1, aunque en este caso se comparan las pendientes: en AB, se ve el espacio de distribución del calor para los rayos entrantes en superficies planas, y en CB, en zonas con pendiente.

En cuanto a la causa principal por la cual la temperatura desciende con la altitud, es sencillamente la menor densidad del aire atmosférico, que al hacerse más pobre en vapor de agua y dióxido de carbono, pierde parte de su capacidad para absorber el calor, que por ende lo atraviesa, calentando menos que a nivel del mar.

Respecto a otros datos, como modo de medir la temperatura, etc, algo les adelanté en el post que ya deben haber repasado, pero quedan aún algunas cosas que vale la pena conocer, como las siguientes:

¿Qué se entiende por temperatura equivalente y por sensación térmica?

Mucha gente cree que la sensación térmica que escuchamos hoy en los partes meteorológicos es un invento reciente, o un dato totalmente subjetivo, pero se equivocan en ambos casos, como verán en seguida. Vayamos por partes y empecemos por definir la temperatura equivalente, que no es otra cosa que la temperatura efectiva (medida en el termómetro) corregida con el valor del calor latente.

Calor latente es el que queda retenido en el vapor de agua presente en el aire en un momento dado. Para el aire totalmente seco, ese valor adicional es cero, pero aumenta progresivamente según crece el porcentaje de humedad, hasta alcanzar un valor máximo de 30° C cuando se alcanza el 100%. Esto genera la sensación de bochorno que hace tan poco tolerable el calor cuando hay suficiente humedad.

Recuerdo el chiste que circulaba en mi infancia, en que se atribuía a alguna vecina entrada en años, el dicho: «No es nada la calor, lo que mata es l’humedá»…y no se equivocaba.

El concepto de temperatura equivalente fue creado en 1932 por Knoche, y fue recuperado con el nombre de temperatura virtual por Battan en 1964.

De todas maneras, era insuficiente para describir la respuesta del cuerpo humano, por lo cual más adelante se generó el concepto de sensación térmica o calor sensible, en el cual se incluyen tanto la temperatura efectiva como el calor latente, y – lo novedoso- la acción refrigerante del viento.

Así es que temperaturas de hasta 50° bajo cero se resisten mejor en Siberia- donde los vientos son escasos- que 20 bajo cero en zonas australes de vientos permanentes y de alta velocidad.

¿Qué es la humedad atmosférica?

Es el vapor de agua que prácticamente siempre está presente en las capas atmosféricas inferiores.

Cuando lo que se mide es la cantidad de vapor de agua realmente presente en 1 metro cúbico de aire, se habla de humedad absoluta, la cual depende de numerosos factores como la temperatura, la presión y el viento. Existe además, un límite o capacidad para contener vapor de agua que no puede superarse, ya que una vez alcanzado, el vapor de agua comienza a condensarse.

Cuando la humedad absoluta y la capacidad máxima, (que es el punto de saturación inmediatamente seguido por la condensación) se relacionan entre sí en la forma de un porcentaje, se habla de humedad relativa, y es la que escuchamos en los partes meteorológicos que difunden los medios.

Así pues, si escuchamos 50% de humedad relativa, la idea implícita es que la mitad del agua que podría contener un metro cúbico de aire, dadas las condiciones reinantes, está efectivamente presente en él.

¿Qué son las precipitaciones y de qué tipo hay?

Cuando por la razón que sea, el aire húmedo se enfría, o bien se alcanza una saturación, el vapor de agua se condensa en forma de gotas minúsculas que se van reuniendo hasta que su peso es suficiente para provocar la caída, en el fenómeno que se conoce como precipitación.

Las precipitaciones se miden en mm por unidad de superficie, porque su medición se realiza precisamente por la altura de agua alcanzada en el recipiente conocido como pluviómetro.

Las formas generales de precipitación son:

- Rocío: término que se usa en referencia a una condensación en cantidades ínfimas (1 a 2 mm), y que se deposita sobre las superficies frías.

- Lluvias: son precipitaciones en estado líquido, y existen de ellas numerosas clasificaciones según su origen, duración, intensidad, etc., que iremos viendo en otros posts.

- Escarchas, escarchillas, nevadas y granizo son formas sólidas de precipitación, que como es obvio, tienen lugar cuando la temperatura del aire está por debajo del punto de congelamiento, o muy próxima a él. Las escarchas no son otra cosa que películas de rocío congelado sobre la superficie terrestre, mientras que las escarchillas ocurren sobre elementos altos, como ramas, cables, tejados, etc., quedando así parcialemnte suspendidas.

Ya llegados a este punto, podemos tomarnos un recreo hasta el próximo lunes, cuando responderemos a las siguientes preguntas:

¿Qué es la presión atmosférica?

¿Qué es el viento?

¿Qué se entiende por circulación atmosférica?

¿Qué es la tensión de vapor?

¿Qué es el punto de rocío?

¿Cuáles son los principales factores que modifican localmente las condiciones climáticas?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de Imágenes Google, que me direccionó a este sitio.

¿Existen las estalactitas de hielo?

En cierta oportunidad escuché en un noticiero al periodista refiriéndose a las bajísimas temperaturas reinantes, y mencionando que en una fuente se veían «estalactitas de hielo», lo que me inspiró para este post.

En cierta oportunidad escuché en un noticiero al periodista refiriéndose a las bajísimas temperaturas reinantes, y mencionando que en una fuente se veían «estalactitas de hielo», lo que me inspiró para este post.

¿Qué son las estalactitas?

Las estalactitas son espeleotemas, es decir, formas sedimentarias de depositación que ocurren esencialmente en las cavernas, y ya las he explicado en profundidad en el post que he linkeado más arriba.

¿Se puede aplicar el término a las estructuras cónicas y colgantes de hielo?

Decididamente no, porque las estalactitas están formadas por sales, que pueden variar en su composición, pero en última instancia son estructuras minerales, mientras que el hielo solamente es agua congelada, a lo sumo con un mínimo de contaminantes, pero no fundamentalmente pétreas.

Por otra parte, las estructuras que se ven en la foto son de rápida formación, ocurren casi siempre a cielo abierto y son efímeras, ya que se funden en cuanto hay cambios térmicos positivos.

Ninguna de estas condiciones son compartidas por las verdaderas estalactitas, que además resultan de un proceso químico denominado precipitación, y no de un simple cambio de estado por pérdida de calor.

Ergo, el término estalactita está mal aplicado, cuando de hielo se trata, aunque se escuche muchas veces, y el uso pretenda consagrarlo.

Es aceptable solamente en un texto literario, y como licencia poética, o en sentido figurado, pero nunca en escritos técnicos o científicos.

¿Cuál es el nombre correcto para esas estructuras heladas?

La denominación específica para los conos de hielo que cuelgan en tejados, techos de cavernas glaciarias, ramas o estatuas, y que se producen por el simple congelamiento del agua que gotea en cualquiera de esas situaciones es «carámbano».

Esta palabra se deriva del término latino calamælus, que significa pequeña caña, y alude a la forma alargada de la estructura.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.