Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

La leca de jardinería, ¿es un mineral?

Cuando uno pretende armar un lecho base en una maceta o cantero, lo primero que le recomiendan es el uso de leca. También aparece el nombrecito en ciertas etapas de las obras viales, o en construcciones de variada índole, ¿pero qué es la leca?, ¿es o no un mineral? Veamos un poco.

Cuando uno pretende armar un lecho base en una maceta o cantero, lo primero que le recomiendan es el uso de leca. También aparece el nombrecito en ciertas etapas de las obras viales, o en construcciones de variada índole, ¿pero qué es la leca?, ¿es o no un mineral? Veamos un poco.

¿Qué significa el término leca?

El término leca procede de las siglas correspondientes a «Light Expanded Clay Aggregate», que es la expresión inglesa de «Agregado de arcilla ligeramente expandida», y fue originalmente una marca registrada, pero como pasó con palabras como gillette o chicle, terminó designando por extensión, a materiales similares, de cualquier marca.

¿Qué material se designa con el nombre de leca?

Como ya vendrán sospechando, no se trata de un material natural, sino de un producto cerámico, es decir resultante de la manipulación y posterior cocción de arcillas naturales.

Hay al menos cuatro fases en la producción de la leca:

- Extracción desde la cantera, molienda y secado.

- Mezcla con materia orgánica para maximizar la expansión posterior.

- Cocción en hornos rotatorios aproximadamente a 1.200ºC, lo que genera combustión de la materia orgánica antes incorporada. Los gases resultantes en la combustión expanden la materia original hasta 5 veces su tamaño original.

- Cribado del material para obtener una granulometría dentro del rango comprendido entre 0 y 20 mm, según los diversos usos a que se destine.

¿Qué son las arcillas naturales?

Desde un análisis geológico, el término arcilla tiene dos significados. Uno de ellos es simplemente granulométrico y se refiere a todo material mineral o lítico cuyo diámetro promedio no supera los dos micrones. En ese sentido la composición mineral y química puede ser cualquiera, desde simples cuarzos desgastados hasta ese tamaño, o fragmentos líticos. Puede decirse que éste es un significado amplio o sedimentológico. Lo importante es que su pequeño tamaño le confiere al material un comportamiento coloidal.

En cuanto al sentido más restringido, o mineralógico, ya implica un grupo definido de silicatos, los llamados filosilicatos, por presentarse en una estructura de finas capas, compuestas por grupos tetraédricos (SiO4) u octaédricos (coordinados por cationes como el Al, Mg, etc.) que luego se relacionan entre sí de diversas maneras, generando diferentes grupos de arcillas con nombres y características propias. La composición general es de alúmino silicatos hidratados que pueden ser de hierro, magnesio, potasio, etc.

Por la importancia que las arcillas tienen en la dinámica de los sistemas de suelos, serán seguramente motivo de otros posts. Para el tema de hoy, con lo dicho nos alcanza,

¿Qué propiedades de las arcillas naturales se ponen en juego al producir la leca?

Como dije más arriba, la variedad de estructuras define variedades de arcillas, todas las cuales comparten las siguientes características: tamaño y comportamiento coloidal, morfología laminar y presencia de cargas, debidas generalmente (aunque no exclusivamente) a ciertos comportamientos químicos que llamamos sustituciones isomórficas.

Todas estas caracterÃsticas pueden estar más o menos acentuadas en cada tipo de arcilla, pero en general, definen las siguientes propiedades:

- Superficie específica elevada. Esto es así, porque a la superficie externa se le suma el área creada entre las láminas, o superficie interna. Como la mayoría de las reacciones físico químicas se inician en las áreas de contacto entre compuestos, es decir superficialmente, este dato es muy importante.

- Capacidad de Intercambio Catiónico o CIC, relacionada con las cargas mencionadas más arriba. Es de vital importancia sobre todo en la dinámica de los suelos.

- Capacidad de absorción y de adsorción. La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características texturales como la superficie específica y la porosidad resultante del tamaño de las partículas, porque se trata de un proceso dominantemente físico. En la adsorción, en cambio, suele existir algún grado de interacción química, y depende de la composición tanto del adsorbente, (la arcilla) como del adsorbato (la sustancia adsorbida).

- Capacidad de hidratación e hinchamiento. Variable según el tipo de arcilla, ya que depende del balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión presente. Esta propiedad es la más importante para producir la leca.

- Plasticidad. Las arcillas son eminentemente plásticas porque el agua envuelve las partículas laminares, produciendo un efecto lubricante que facilita la deformación por deslizamiento entre las partículas, como respuesta a los esfuerzos aplicados. Ésta es la razón que ha permitido generar materiales cerámicos, ya desde los albores de la historia.

- Tixotropía, es el fenómeno por el cual un coloide pierde su resistencia durante el moldeado, y la recupera luego de un cierto intervalo.

Todas estas propiedades, presentes en diversos grados, al combinarse entre sí permiten una gran variedad de aplicaciones artesanales, industriales y en la construcción. Uno de los resultados es la fabricación de leca.

¿Para qué sirve la leca?

Como les he prometido en el título, hoy me voy a referir específicamente a su uso en jardinería.

La leca para jardinería sólo contiene arcilla expandida, y para eso se eliminan en el proceso de fabricación los elementos que pueden afectar al equilibrio de ph y electro conductividad de la planta. A lo sumo, se admite la adición de colorantes por razones ornamentales.

En jardinerÃa se aprovecha tanto en cultivos hidropónicos en los que constituye el sustrato inerte; como en cultivos tradicionales, en canteros y macetas donde sustituye a la grava de drenaje y presta servicios como filtro de agua. Además, por su comparativa estabilidad térmica, protege a las plantas de las heladas y la excesiva evaporación. Por otra parte es útil como relleno para equilibrar suelos en pendientes excesivas.

¿Existen variedades diferentes de leca?

Por supuesto, ya que tantos son sus usos, más allá de la jardinería, existen numerosas marcas industriales, y dentro de cada una de ellas, según los tratamientos específicos y aditivos que tengan, se encuentra una amplia gama de lecas que pueden aplicarse, segén sea el caso, en:

- Relleno de construcciones y producción de hormigones ligeros de alta prestación.

- Filtros para depuración de aguas.

- Aislantes térmicos.

- Aislantes termoacústicos.

- Materiales resistentes al fuego.

- Fabricación de bloques que reemplazan al ladrillo tradicional.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

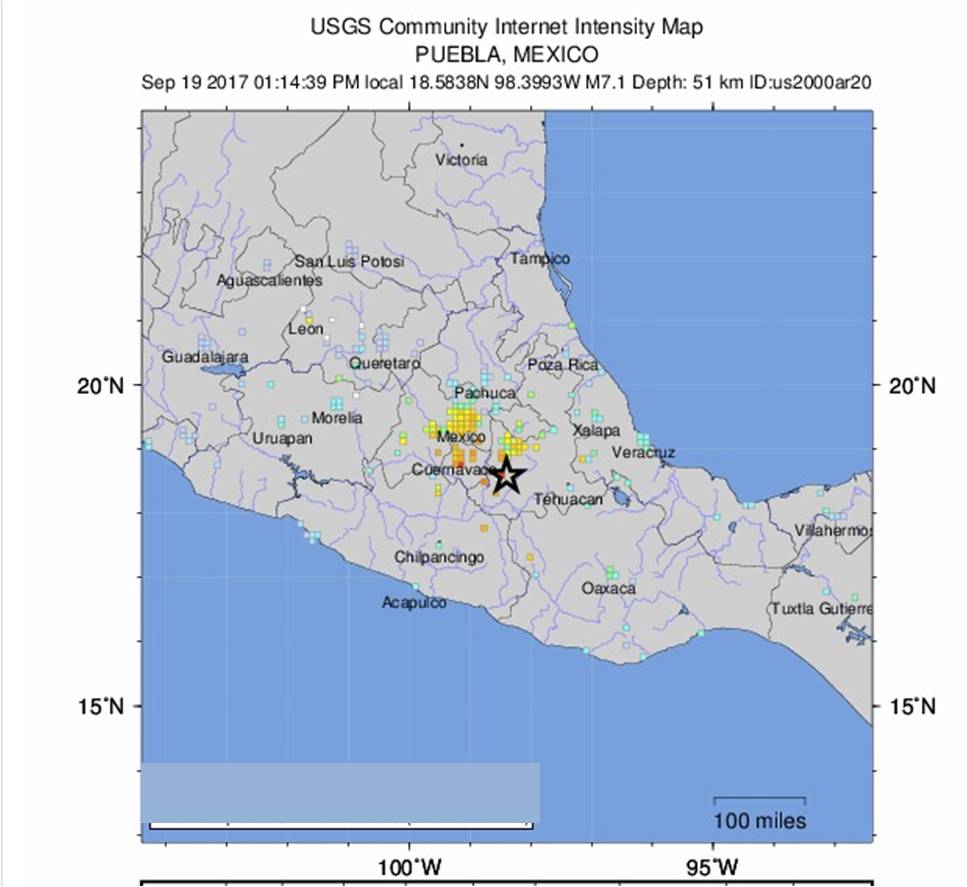

El sismo de México del 19 de Septiembre de 2017

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

Nuevamente, una agitación telúrica me convoca para explicar algunos de sus aspectos. Como nunca quiero repetir cosas ya expresadas en este mismo blog, les sugiero que lean, antes de entrar en este post, tanto como puedan de cuanto vengo subiendo bajo la etiqueta Sismos. Si eso les parece mucho, sigan al menos los links que incluyo en el texto, porque de lo contrario se les escaparán algunos conceptos que yo ya doy por conocidos.

¿Cuándo, cómo y dónde sucedió el evento sísmico?

El pasado martes 19 de Septiembre, a las 13 horas y 14 minutos de la hora local, y sólo unos diez días después del terremoto -de mayor magnitud- de Chiapas, se produjo un nuevo terremoto, con magnitud 7,1 de Richter.

Fue además un sismo bastante prolongado, ya que alcanzó al menos un minuto de duración.

El epicentro se situó cercano al límite entre Morelos y Puebla, más específicamente, 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, correspondiendo a las coordenadas 18,584° de latitud N y 98,399° de longitud W.

El hipocentro tuvo una profundidad de entre 51 km según el informe del USGS, y 57 km, según la estimación del Servicio Sismológico Nacional de México.

Al menos son 224 las víctimas humanas fatales, aunque con el correr de las horas la cifra podría incrementarse.

El sismo se produjo en coincidencia con la fecha en que 32 años atrás, se producía la peor tragedia del país: el terremoto que provocó cerca de 10.000 muertos en 1985.

¿Fue algo absolutamente inesperado?

De ninguna manera, forma parte del reacomodamiento de placas -que como yo misma les anuncié hace 10 días en otro post– debía producirse. Y fue también, como allí les dije, de menor magnitud. Recuerden que tratándose de una escala logarítmica, ese ligero cambio entre los grados 7 y 8, es sólo aparente, ya que en la realidad la energía liberada es muchísimo menor.

¿En qué se parece y en qué se diferencia del acontecido hace diez días?

El contexto geológico en escala megascópica es el mismo que les expliqué en el anterior terremoto, de modo que no voy a repetirlo ahora, sólo les recuerdo que se relaciona con el contacto entre las placas de Cocos y Norteamericana.

En cuanto a las diferencias, las más significativas son los efectos en materia de daños, que analizaré más abajo, y la característica dominante del movimiento, que fue trepidatorio en esta oportunidad.

¿Qué significa que fue «trepidatorio»?

Éste es el momento exacto en que deberían ir a leer mi post sobre los diferentes tipos de ondas sísmicas, ya que todas las explicaciones que siguen se basan sobre esos conceptos.

En el post que les linkeé más arriba, les expliqué que las ondas superficiales son las responsables de los daños de los terremotos, puesto que las ondas internas o profundas disipan gran parte de su energía lejos del hábitat humano, a gran distancia de la superficie.

Por ende, nos centraremos ahora en las ondas superficiales, aunque un poco más abajo hablaremos también de las ondas internas, por razones muy distintas.

Pero vayamos a lo nuestro:

Recordemos que en todos los tipos de ondas, las partículas individuales no se desplazan recorriendo distancias, sino que solamente vibran en su lugar, transmitiendo su energía a las adyacentes, de modo que es la energía y no la materia, la que se moviliza por cientos o miles de kilómetros.

Por otro lado, recordemos que existen diversos tipos de ondas superficiales, uno de los cuales es el que conocemos como Ondas Rayleigh.

En este tipo de ondas, las partículas vibran en un movimiento elíptico y retrógrado, casi como si dieran «vueltas de carnero hacia atrás» en su lugar, lo que se expresa en sacudidas pronunciadamente verticales en el mismo sitio. Eso es lo que se entiende como un movimiento trepidatorio, y es poco habitual, siendo más común que la mayor parte de la energía se manifieste como desplazamientos oscilatorios.

La disipación de la energía Rayleigh es relativamente rápida, de modo que a gran distancia del epicentro, los terrenos sufren casi en su totalidad movimientos horizontales y oscilatorios, mientras que en zonas muy próximas al centro de ruptura, aumenta la componente trepidacional. También la distribución de la energía que se transmite de una u otra forma depende de las condiciones propias del terreno atravesado.

¿Por qué hubo tantos daños?

Ahora necesitan leer el post en que les explico el riesgo geológico, para entender esto que sigue.

Puede uno preguntarse cómo es que hubo en este sismo más daños que en el de hace diez días, que fue, sin embargo de mayor magnitud.

Pues por la convergencia de tres causas principales:

- Susceptibilidad del territorio afectado. Se entiende como tal a la fragilidad natural del área de afectación. En este caso, debe recordarse que México está construida principalmente sobre un material que ha rellenado un antiguo lago, y tanto los suelos blandos como los de relleno, tienden a magnificar los efectos sísmicos, con mayores asentamientos, deslizamientos y hasta posible licuefacción. (Situación en que el suelo supera su límite plástico- líquido, y fluye como si no fuera sólido).

- Vulnerabilidad, ésta es la fragilidad artificial, inducida por las construcciones, la carga estructural y poblacional, la educación y las estrategias de prevención, etc. México está asentada en un terreno muy susceptible, y es además una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y conserva todavía muchas construcciones antiguas, que no cumplen el protocolo de la arquitectura sismorresistente. Un combo realmente alarmante.

- Ineficacia ocasional del sistema de alarma temprana.

¿Por qué fue inefectiva la alarma temprana?

Volvamos a las ondas. Dijimos ya que hay ondas internas- relativamente inocuas- y superficiales, que son las que causan los peores daños.

Afortunadamente, las primeras ondas en llegar a los detectores son las que se propagan en profundidad, más específicamente las ondas longitudinales o p, así llamadas precisamente porque son las «prima» o primeras en llegar.

El retraso de las superficiales respecto a las p, aumenta con la distancia al epicentro, de modo que al detectarse las primeras, puede haber entre 50 y 70 segundos, lo que da tiempo para alejarse de estructuras colgantes, apagar cocinas, desconectar luces, y/o refugiarse bajo una protección relativamente segura. No es mucho, pero a veces hace toda la diferencia.

En este caso, fue tan escasa la distancia entre el epicentro y el área poblada, que el tiempo de detección entre las primeras ondas y las destructivas fue extremadamente escaso. No hay responsabilidad humana en esto, pero el efecto fue devastador.

¿Y ahora qué sigue?

Sigue lo de siempre, un tiempo de agitación en toda la región, hasta que las placas encuentren su nueva situación de equilibrio. Pero esto ya lo he dicho en el post que les mandé a leer, de modo que prefiero enfocarme en otra cosa: los volcanes.

Toda esa región es de intensa actividad volcánica, y las placas que se han movido podrían cambiar la configuración de los caminos profundos de ascenso del magma.

En unos casos podrían sellarlos, desactivando al menos temporalmente centros activos, lo cual no es preocupante; pero en otros podrían abrir espacios para el ascenso magmático, generando erupciones, y es a eso a lo que debe prestarse especial atención ahora. Y no sólo en México sino también en países vecinos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Ei terremoto en México. Septiembre de 2017.

Una vez más debo apartarme de mi programación habitual, puesto que ha ocurrido un evento sísmico que no puedo menos que tratar de explicar de manera sencilla.

¿Dónde, cuándo y cómo tuvo lugar el terremoto?

El sismo tuvo lugar a las 23h 39 minutos de la hora de México, el día 7 de septiembre de 2017, en las proximidades de la localidad de Chiapas, y debido a su magnitud, se sintió también en todo el resto del país e inclusive en Guatemala.

Se trató de un movimiento de profundidad intermedia (58 km) y magnitud 8,2 de la escala Richter. Su epicentro se ubicó a 109 kilómetros al suroeste de El Palmarcito, y a 228 kilómetros al suroeste de Tuxtla, Se han registrado desde entonces y hasta el momento en que escribo este post, hasta 132 réplicas, nueve de las cuales superaron los 5 grados Richter.

Se ha observado también un aumento en el nivel del mar del orden de un metro, y se considera el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en los últimos cien años en México.

El recuento de víctimas humanas estaría ya superando la treintena.

¿Por qué se habla de efectos luminosos?

Se trata de luces que se observaron antes, durante y después del evento, en la baja atmósfera. Ya desde 2001 se tiene una explicación para este fenómeno que se viene describiendo desde hace varios siglos, pero que por la imposibilidad de registrarlo en esa época, fue atribuido a mitos, leyendas, y hasta a sugestión.

Hoy en día se asume que estas luces son causadas por ciertas propiedades eléctricas de las rocas, que se ven afectadas por la tensión mecánica que tiene lugar durante esos movimientos repentinos de las placas tectónicas que se manifiestan como terremotos.

Durante la última década, los especialistas están intentando analizar estadísticamente la ocurrencia de estos fenómenos, pues prometen será una manera más de predecir los movimientos telúricos. Esto es por el momento motivo de investigación, ya que se requiere sistematizar una información a la que se le prestó poca atención hasta no hace mucho. Adicionalmente, otros fenómenos atmosféricos pueden enmascarar su verdadero significado, de modo que es un campo promisorio, pero todavía no se incluye oficialmente entre los métodos de detección precoz de sismos.

¿A qué se debió el sismo?

Según la información preliminar, que seguramente los geólogos de la zona podrán completar un poco más en los próximos días, el sismo de México, occurrió como resultado de un fallamiento normal o directo, de profundidad intermedia.

Podría deberse tanto a un deslizamiento de bajo buzamiento hacia el sudoeste, o bien a un desplazamiento de alto ángulo a lo largo de una falla de rumbo NW-SE.

Cualquiera sea el movimiento dominante, la causa última es la subducción de la placa de Cocos bajo la Noreamericana, que ocurre con velocidad aproximada de 76 mm por año.

No obstante, cabe consignar que debido a las características de ubicación, profundidad y mecanismo de fallamiento normal, este sismo sería más asimilable a un fenómeno de intraplaca que a los de la zona de contacto propiamente dicho, entre placas adyacentes.

¿Por qué es México un territorio tan altamanente sísmico?

Durante el siglo pasado, la región que hoy nos ocupa ha sobrellevado al menos otros siete terremotos de magnitud superior a 7 de Richter, pero no todos se deben a la subducción, ya que en México, a lo largo de su costa oeste, ocurren interacciones de al menos cinco placas de distintos tamaños, pero igualmente inquietas.

Ya con motivo del sismo de 2010, yo les expliqué que ese acontecimiento tenía un origen que no se relacionaba con fenómenos de subducción, sino de otra clase de contacto, en el que las placas se desplazan lateralmente en lo que los geólogos llamamos un límite transformante.

Un ejemplo de este tipo de límite es el famoso sistema de fallas de rumbo de San Andrés.

Así pues, comprendemos por qué este lugar del planeta es uno de los más activos sísmicamente, porque cuando una placa no se mueve bruscamente, otra lo hace.

¿Por qué hay alertas de tsunami?

Porque la placa de Cocos es una placa oceánica, y al estar buscando una nueva posición de equilibrio, puede generar maremotos o tsunamis.

No obstante, debido a la vigilancia permanente del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, y otras instituciones, nada debería ocurrir sin que se tomen las previsiones del caso, y sólo cabe recordar a la población que seguir las indicaciones de las autoridades es su mejor opción.

¿Qué cabe esperar ahora?

Debo repetir una vez más, como en tantos otros posts, que seguramente la zona estará temblando algún tiempo, porque todo el rompecabezas de las placas cercanas debe reajustar su posición, en un nuevo estado de equilibrio.

No obstante, como siempre les digo, una vez que se ha roto el silencio sísmico, la mayor parte de la energía acumulada ya ha sido liberada, de modo que lo que viene debería ser de magnitud siempre decreciente, al menos en teoría.

Las zonas aledañas a las placas que se contactan con la de Cocos, sobre los bordes Pacíficos, seguramente serán las que más deban acomodarse, y tendrán las mayores probabilidades de ocurrencia de otros eventos.

Hay también un efecto posible, del que no he hablado otras veces porque todavía no les había contado algo que les permitiría comprenderlo mejor.

Como ahora ya les he subido el post que necesitan leer para entender lo que sigue, voy a comentarles este posible efecto a largo plazo. Pero vayan a leer este post primero, así nos entendemos mejor.

Si ya leyeron el post que les indiqué arriba, saben que uno de los movimientos planetarios es el Período de Chandler, que se conoce desde el S XlX y que incluye desplazamientos del eje terrestre de no más de 9 metros, en respuesta a los movimientos de grandes masas (como las placas tectónicas) sobre su superficie.

En conclusión, este sismo de gran magnitud podría haber ya provocado algún cambio ligero en la posición del eje, lo cual a largo plazo también podría incidir en algún grado, en el cambio climático que forma parte natural de la historia del planeta.

Un abrazo y hasta el lunes, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. Corresponde al Servicio Geológico de Estados Unidos.

¿Qué sabemos del Patagotitan, el dinosaurio gigante argentino?

Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.

Nuevamente, la Paleontología aparece en los titulares de los diarios, y antes de que me lo exijan Pulpo y Dayana, 😀 me pongo a escribir acerca de esta novedad.

¿Cuándo y dónde se produjo el hallazgo?

Pese a que hoy vuelve a ser noticia, ya en el año 2012, se descubrió el primero de los más de 150 huesos fósiles pertenecientes a por lo menos seis ejemplares diferentes de una misma especie de dinosaurio gigante.

Fue el peón rural don Aurelio Hernández, quien encontró el primer hueso en las proximidades de Trelew, Provincia de Chubut, Argentina.

¿Por qué se publica hoy como novedad?

Por la sencilla razón de que al hallazgo mismo (ocurrido en 2012) debían seguir excavaciones para extraer los restos, limpieza de todo el material, análisis de cada pieza, y la lenta reconstrucción de ejemplares tan completos como fuera posible, antes de poder finalmente intentar la clasificación.

Todo ese trabajo arrojó como resultado el descubrimiento de que se trataba de una especie nunca antes descrita, y para colmo, del animal más grande del que se tenga registro.

En definitiva, la noticia es que finalmente han sido publicados los resultados de más de cuatro años de trabajo, de un equipo de investigadores conformado por los paleontólogos José Luis Carballido y Diego Pol [CONICET- MEF (Museo Egidio Feruglio, Trelew)], Alejandro Otero (CONICET-Museo de La Plata), Ignacio Cerda y Leonardo Salgado (CONICET- Universidad Nacional de Río Negro) y los geólogos Alberto Garrido (MPCNJO, Zapala), Jahan Ramezzani (MITC, Massachusetts, USA), Rubén Cúneo y Marcelo Krause (CONICET-MEF).

Todos los resultados obtenidos se publicaron en la revista científica Proceedings of the Royal Society (Reino Unido).

¿Cómo habría sido el nuevo dinosaurio encontrado?

Se trataría de un ejemplar de alrededor de 76 toneladas de peso y hasta 40 metros de longitud, con un largo cuello, que permite suponer que le habría dado ventaja para alimentarse de ramas altas de árboles de gran tamaño, que por la época de su existencia, habrían existido en la hoy árida Patagonia.

Detalles menores de su anatomía lo distinguen de todas las especies anteriormente conocidas.

¿Por qué es tan importante el hallazgo?

- Primero, porque se trata de la especie animal de mayor tamaño que se conoce hasta la fecha.

- Segundo porque se hallaron tal cantidad de restos, que fue posible obtener la reconstrucción anatómica más completa de cuantas se conocen hasta el presente, para los herbívoros de mayor tamaño en la historia terrestre.

- Porque el estado de preservación es igualmente favorable para la descripción específica.

- Porque confirma una vez más que los ejemplares de dinosaurios de mayor tamaño conocidos hasta el presente, habitaron alguna vez el territorio argentino, con lo cual ese espacio se convierte en especialmente atractivo para posteriores investigaciones y reviste potencial interés para obtener financiación, que siempre es vital en todo proyecto científico. Otros hallazgos de grandes herbívoros en la Patagonia incluyen el Argentinosaurus, y el Giganotosaurus, que ahora resulta comparativamente «diminuto»

¿A qué debe su nombre?

El nombre científico completo de este nuevo argentinito es Patagotitan mayorum.

Patagotitan es la denominación de género, y alude por un lado a su procedencia en la Patagonia argentina; y por otro, a los ancestrales símbolos de fuerza, poder y enormidad, los titanes, semidioses de la mitología griega.

Patagotitan podría pues interpretarse como «titán de la Patagonia».

La palabra mayorum corresponde a la especie y se acuñó en honor a la familia Mayo, propietaria de la Estancia La Flecha, donde se produjo el hallazgo de los fósiles, y donde fueron hospedados los investigadores involucrados en las tareas de campo.

¿Por qué se lo considera un titanosaurio?

Comencemos por decir que los titanosaurios conforman un clado cuya denominación más exacta es Titanosauria, y que comprende dinosaurios saurópodos macronarios (es decir de grandes narices), que vivieron a lo largo del período Cretácico, en lo que hoy es Asia, América, Europa, África y Australia.

Ahora cabe aclarar el significado de la palabra clado, que proviene del griego κλάδος (clados), que significa rama.

Un clado es pues, cada una de las ramificaciones resultantes de practicar un único corte en el árbol filogenético. Incluye por supuesto un antepasado común y a partir de él, toda la descendencia que forma esa única rama.

Según dónde se practique el corte, un clado puede incluir géneros y especies, sólo especies, o hasta conjuntos más grandes, de allí que el clado no ocupa un lugar fijo en el árbol de la biología.

Veamos dónde se ubica el clado de los titanosaurios:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Sauropsida

Superorden: Dinosauria

Orden: Saurischia

Suborden: Sauropodomorpha

Infraorden: Sauropoda

(sin rango, correspondiente al clado): Titanosauria

Superfamilia: Titanosauroidea

Más abajo aparecerá pues el Patagotitan que nos ocupa.

¿Cuándo vivió y cuáles habrán sido los hábitos del Patagotitan?

Su biocrón- es decir el intervalo de su existencia como especie- corresponde al Cretácico, y las dataciones practicadas arrojan una edad aproximada a los 101 miloomes de años, lo que sería más exactamente en el final del Cretácico medio (Albiano).

Todavía es escasa la información, pero podemos adelantar su alimentación herbívora, y su posible hábito gregario (es decir que constituían rebaños o manadas), que se deduce del hecho de haberse encontrado restos de media docena de ejemplares en un espacio relativamente reducido.

¿Qué podemos agregar respecto a ese coloso?

Lo más destacable es obviamente su gran tamaño, lo cual nos lleva a pensar en ese factor como uno más de los que incidieron en su extinción, no demasiado alejada en el tiempo posterior al de la vida de los ejemplares hallados.

Por supuesto hay una convergencia de causas, algunas de las cuales ya estaría adelantando en posts muy próximos, pero el exceso de demanda sobre el medio que los alojaba, resultante de sus enormes volúmenes, pudo ser una de las causas más relevantes.

En efecto, un animal de semejante tamaño seguramente implica una gran presión sobre el medio, del cual requiere ingentes cantidades de alimento. Eso genera un estado vulnerable del nicho ecológico, y en ese estado, un pequeño cambio climático puede significar que muchas especies queden en el camino, sobre todo aquéllas muy especializadas, muy demandantes o ambas cosas al mismo tiempo.

El gigantismo es por ende, muchas veces parte de los estados finales en la evolución de una especie cuya extinción se aproxima.

Y esta fábula del exceso de demanda sobre los recursos que puede proveer el ambiente, tiene seguramente una moraleja también para los humanos, pero les dejo la tarea de deducirla a ustedes mismos, como tarea para el hogar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio. Por supuesto es una reconstrucción teórica del dinosuario tal como se supone que podría haber sido.