Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Acerca del terremoto en la zona de Honduras.

Nuevamente, una situación fuera de programa nos convoca en el blog. Se trata esta vez del terremoto acontecido en el océano Atlántico frente a Honduras.

Nuevamente, una situación fuera de programa nos convoca en el blog. Se trata esta vez del terremoto acontecido en el océano Atlántico frente a Honduras.

¿Cómo, cuándo y dónde fue el evento?

A las 20 horas cincuenta y un minutos (hora local) del día martes 9 de enero de 2018, se produjo un terremoto de magnitud 7,6 de Richter, en el Mar Caribe, frente a las costas de Honduras.

La referencia geográfica más cercana es Swam Island (Isla del Cisne), perteneciente a Honduras, y distante 44 km del epicentro. Las coordenadas del lugar de liberación de la energía son 17,469° latitud N y 83,520° longitud W, es decir en el mar. La profundidad del hipocentro fue de 10 km.

Por haber ocurrido en entorno marino, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico estableció una alerta verde de doce horas, entre las 22 del martes y las 10 de hoy.

El centro urbano sobre territorio continental más próximo, es la localidad de Barra Patuca en Honduras, a 201,9 km al sudoeste del epicentro.

¿Cómo es el marco geológico regional?

Les recomiendo ir a observar el mapa de la figura 1 antes de seguir adelante, para entender lo que aquí les explique.

Si bien la placa Caribe que les he resaltado en el mapa, es de tamaño modesto, toda la región centroamericana y caribeña, presenta una gran complejidad geológica, porque también se reúnen allí otras cuatro placas de mayor tamaño.

Figura 1

Esas placas son la de Norteamérica, la de Sudamérica, Nazca, y Cocos.

En el caso que hoy nos ocupa, el contacto que protagonizó el evento es el que afecta a la placa Caribe por su parte norte, donde la placa de Norteamérica se mueve hacia el oeste respecto a ella, con una velocidad aproximada de 20 mm por año.

Se trata de un contacto de conservación, con fallas transformacionales que se extienden hacia el este desde la isla de Roatan hasta Haití. Es decir que a diferencia de la subducción de que hemos hablado otras veces, aquí las placas se deslizan lateralmente, sin que ninguna de ellas se hunda bajo la otra.

Las mencionadas fallas transformantes, representan además, los límites norte y sur de la Fosa de las Islas Caimán.

¿A qué se debió el sismo?

El sismo se produjo casi seguramente por la repentina liberación de alguna de las porciones de la placa norteamericana- segmentada por las fallas ya mencionadas- que habría estado «trabada» en su movimiento, y por esa misma razón fue acumulando energía hasta poder alcanzar el punto de ruptura que le permitió recuperar su desplazmiento habitual.

¿Cuáles son las áreas sísmicas en el territorio continental de Honduras?

El territorio continental de Honduras tiene básicamente dos áreas con algún riesgo sísmico, y ellas son:

- Sistema de fallamiento Guayape, localizado en la parte oriental, donde hay numerosas fallas de desplazamiento lateral de rumbo NE. Este sistema presenta un grado bajo de sismicidad, pero las fallas que lo componen presentan evidencias de actividad reciente.

- Sistema de fallas de la Depresión de Honduras, que comprende las fosas tectónicas de edad cuaternaria de la región intrapiaca de corteza continental antigua, que muestran fallamiento oblícuo y normal en echelon.

Ambas zonas podrían verse rectivadas en el acomodamiento consecuente al sismo de ayer, pero afortunadamente su comportamiento siempre se ha registrado como de sismicidad moderada a baja.

¿Por qué no hubo daños reportados?

La distancia que mencioné más arriba entre el epicentro y las áreas pobladas, determinó que no se registraran daños personales, y solamente muy escasas consecuencias en algunas localidades de construcciones más precarias y cercanas a la costa.

El sismo se sintió también, y también sin daños, en Belice y hasta en el departamento mexicano de Quintana Roo en la península de Yucatán.

En la capital hondureña, Tegucigalpa, pasó prácticamente inadvertido. Por esta causa, pese a que la magnitud de 7,6 en escala Richter es de moderada a alta, la intensidad según Mercali modificada, fue muy baja.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el lunes. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos)

¿Una nueva aplicación para el cobre?

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

¿Cuál es, sintéticamente, la novedad?

Según resultó de un estudio realizado en Chile, el cobre sería muy efectivo en la reducción de bacterias, que resultarían eliminadas de los materiales patógenos, hasta en un 92 %. Por otra parte parece dificultar la adhesión bacteriana en las superficies de alto contacto potencial con ellas, en clínicas, consultorios, sanatorios y hospitales.

¿De dónde surge la información?

Se trata de un proyecto de investigación liderado por Valeria Prado, y cuyos resultados se presentaron como comunicación en el XIII Congreso de la International Federation of Infection Control (IFIC), que se llevó a cabo junto al XIII Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, realizados en 2012 en Buenos Aires.

¿Qué explicación científica se ha presentado?

La información surge de comparar en laboratorio las propiedades del cobre, con las del acero inoxidable, clásicamente utilizado como material estéril. Se expusieron láminas de ambos metales a distintas bacterias responsables de Infecciones Intrahospitalarias (IIH).

Sorprendentemente, el cobre parece superar al acero, según se confirmó en la continuación de las pruebas a lo largo de 30 semanas, en que sobre superficies de alto contacto y potencial contaminación, como barandas y manillas de camas, mesas de pacientes, porta sueros, apoyabrazos de sillas para visitas y lápices usados al anotar los signos vitales, se colocaron cubiertas de cobre metálico o aleaciones.

La reducción de la contaminación por bacterias en la superficies con cobre fue muy superior a la de las superficies testigo no tratadas con el metal. Por otra parte, el efecto bactericida del cobre permanece en el tiempo pues parece actuar como autodesinfectante.

La explicación que se presentó es que el cobre metálico en contacto con el oxígeno del aire se convierte en óxido cúprico que pasa a cuproso en forma constante, en lo que se conoce como reacción de Fenton. En esta reacción química se liberan iones cobre, que en contacto con las bacterias, y a nivel de su membrana celular oxidan las proteínas, que son esenciales para su vida. Esos mismos iones también desplazan a metales como el hierro, igualmente indispensables para la respiración de las bacterias.

¿Cuál es el estado actual del conocimiento?

Siguen las pruebas intrahospitalarias, y se busca extender el análisis de la aplicabilidad del cobre a mantener una mejor higiene en otros sitios como el tranporte público, en que las superficies tocadas por millones de personas diariamente, son vehículos de numerosas infecciones bacterianas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por el Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles.

La histórica erupción del Vesubio.

Una de las erupciones más interesantes de las que se tenga registro, es la que aconteció en el año 79 de nuestra era, en el antiguo Imperio Romano: la del Vesubio.

Una de las erupciones más interesantes de las que se tenga registro, es la que aconteció en el año 79 de nuestra era, en el antiguo Imperio Romano: la del Vesubio.

¿Dónde queda el Vesubio y qué características tiene?

El Vesubio es un volcán activo de la región de Campania, Italia. Más específicamente, está incluido en la provincia de Nápoles, en la bahía homónima y a unos nueve kilómetros de distancia de la propia ciudad de igual nombre.

Está en las estribaciones meridionales de la cadena de los Apeninos, y tiene una altura de aproximadamente 1.281 msnm.

El cono volcánico actual se encuentra en el interior de una caldera mucho más extensa y antigua, llamada Somma, y es de tipo estrato-volcán, es decir que en su composición se alternan materiales de diversas características, y originados en distintas erupciones.

El Vesubio es también un volcán compuesto, por estar dentro del Somma, que tiene unos 1.149 msnm de alto, y de cuyos bordes elevados está separado por el valle de Atrio di Cavallo, de unos 5 km de extensión.

Todos estos conceptos (tipos de materiales, tipos de erupciones y tipos de volcanes) son motivo de sendos posts, ya que son temas muy importantes, interesantes y extensos.

La zona en que se encuentra el Vesubio es una de las más activas del planeta, debido a que está en el contacto entre las placas Africana y Eurasiática, del que ya hablé alguna vez.

El origen del nombre del volcán es un tema ampliamente discutido y se atribuye a distintas raíces, prácticamente en todos los idiomas que se hablabaron en algún momento en la gran extensión del Imperio Romano. Una de las más reconocidas, es la que utiliza la raíz protoindoeuropea «ves» que significa montaña.

¿Cómo y cuándo aconteció la erupción que nos ocupa?

Si bien la zona es activa desde hace cientos de miles de años, las primeras erupciones centrales que se relacionan con el Somma datan de hace unos 25.000 años. Desde entonces han quedado registros de actividad desde mucho antes de nuestra era, con algunas erupciones que destruyeron aldeas de la edad del Bronce.

Sin embargo, por las razones que veremos más abajo, fue la gran erupción del 24 de agosto (según nuestro calendario) del 79 d.C., la que se convirtió en emblemática.

La erupción tuvo dos fases de características diferentes, la primera de las cuales fue pliniana o vesubiana, en la cual se generaron explosiones muy violentas, y una enorme presión de gases. La segunda fase fue de tipo peleano, en la que se liberaron nubes ardientes que incluían cenizas que se precipitaron luego.

¿Por qué es tan interesante la erupción del año 79 de nuestra era?

Al menos por cuatro razones diferentes:

- en esa erupción resultaron destruidas dos de las más lujosas villas de vacaciones del Imperio Romano- Pompeya y Herculano- y exterminados gran parte de sus habitantes.

- como la destrucción fue causada por la precipitación de cenizas, éstas preservaron los restos que permanecieron sepultados por siglos, y que una vez desenterrados se constituyeron en un tesoro arqueológico sin parangón.

- el conocimiento de la fecha exacta de la erupción significó la depositación de una capa de cenizas volcánicas muy características. Esas mismas cenizas fueron también en parte transportadas por los vientos mucho más allá de las propias Pompeya y Herculano, y cuando se las encuentra en un perfil, son elementos útiles para la datación.

- esta erupción, fue observada por Plinio el Viejo, quien perdió la vida en ella, pero la descripción que nos llegó a través de su sobrino Cayo Plinio, o Plinio el Joven, es la primera que se conserva, con anotaciones detalladas, en forma de crónica o reporte «periodístico».

¿Quiénes eran los Plinios?

Plinio el Viejo era el jefe de la flota romana destacada en el puerto de Miseno, en la propia bahía de Nápoles, y estaba en el momento de la erupción, acompañado por su hermana y el hijo de ésta, Plinio el Joven, por entonces de 18 años, y estudiante. Fue este último quien recopiló los relatos de los sobrevivientes de la excursión de su tío a la zona de catástrofe, y los envió- junto con sus propias impresiones- en forma de cartas al historiador Tácito.

Plinio, el comandante de la flota estaba en el otro extremo de la bahía cuando ocurrió el evento, y decidió cruzar hasta Pompeya en misión de rescate, pero el calor y la espesa lluvia de cenizas le impidieron acercarse a la ciudad afectada, desembarcando, en cambio en Estabias, 5 km al sur. Allí se encerraron en una casa y observaron el fenómeno. Ese encierro los protegió por algunas horas de los gases y el calor, pero cuando finalmente resolvieron abandonar el refugio, murieron en la playa, salvo los pocos sobrevivientes que luego relatarían los hechos.

En el relato, muchos mencionaban que ni siquiera rezaron a sus dioses porque estaban convencidos de que los dioses también habían perecido, en lo que consideraron el fin del mundo.

Con respecto al destino de los habitantes de Pompeya y Herculano, y también muchos de Estabias, los que lograron sobrevivir a la fase pliniana de la erupción (la de la lluvia de cenizas), sucumbieron luego en la fase peleana o de gases ardientes. Las ciudades quedaron enterradas bajo capas de cenizas endurecidas, de entre seis y veintiséis metros de espesor, y se calcula que sólo en Pompeya, fueron más de 2.000 los muertos, alcanzándose un total de 5.000 en toda la región afectada.

¿Cómo y cuándo se descubrieron las ruinas de Pompeya?

Si bien aparecen referencias aisladas que mencionan restos hallados en la zona, ya en el S.XVI, no fue sino hasta el año 1738 cuando comenzaron las excavaciones sistemáticas, bajo el reinado del que luego sería Carlos III de España, quien por entonces era rey de Nápoles.

La búsqueda fue iniciada por el ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre, en la zona de Herculano, pero allí el espesor de la lava solidificada era de hasta 26 metros, lo que sólo permitió la recuperación de unas pocas estatuas.

Fue por eso que se amplió la zona de búsqueda, hasta que en 1748, se comenzó a excavar en las proximidades de la antigua Pompeya, ciudad finalmente identificada como tal, en 1763.

¿Por qué es tan importante el descubrimeinto?

Porque la casi instantánea desaparición de las ciudades «congeló» en el tiempo escenas de la vida cotidiana, permitiendo la reconstrucción posterior de detalles que iluminaron la comprensión de una parte de la historia del Imperio Romano. Tanto su arquitectura, como los murales, los utensilios que se usaban y hasta las vestimentas y características anatómicas de los habitantes y sus mascotas, resultaron preservadas, en el más rico legado arqueológico de que se tenga registro.

Hoy el sitio puede visitarse en toda su extensión de 66 hectáreas, y hay allí un museo en el que hasta moldes de los seres humanos y animales que perecieron en la erupción pueden observarse en detalle, como se ve en la foto que ilustra el post.

Sus expresiones faciales y actitudes corporales se han conservado al resultar enterradas por cenizas que impidieron la rápida putrefacción.

¿Cómo se obtuvieron los modelos que hoy se exhiben en el Museo?

Giuseppe Fiorelli, que era jefe de las excavaciones entre los años 1860 y 1875, fue quien ideó el método para obtener los moldes de los cuerpos, a través del vaciado.

La técnica se basa en el hecho de que a través de los siglos, la materia orgánica que ha quedado envuelta por las cenizas se pudre, dejando un espacio hueco en el que se vierte yeso líquido. Al solidificarse el yeso, reproduce los moldes internos de los cuerpos, y sobre ellos pueden generarse los modelos que se ven en el museo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de imágenes Google.

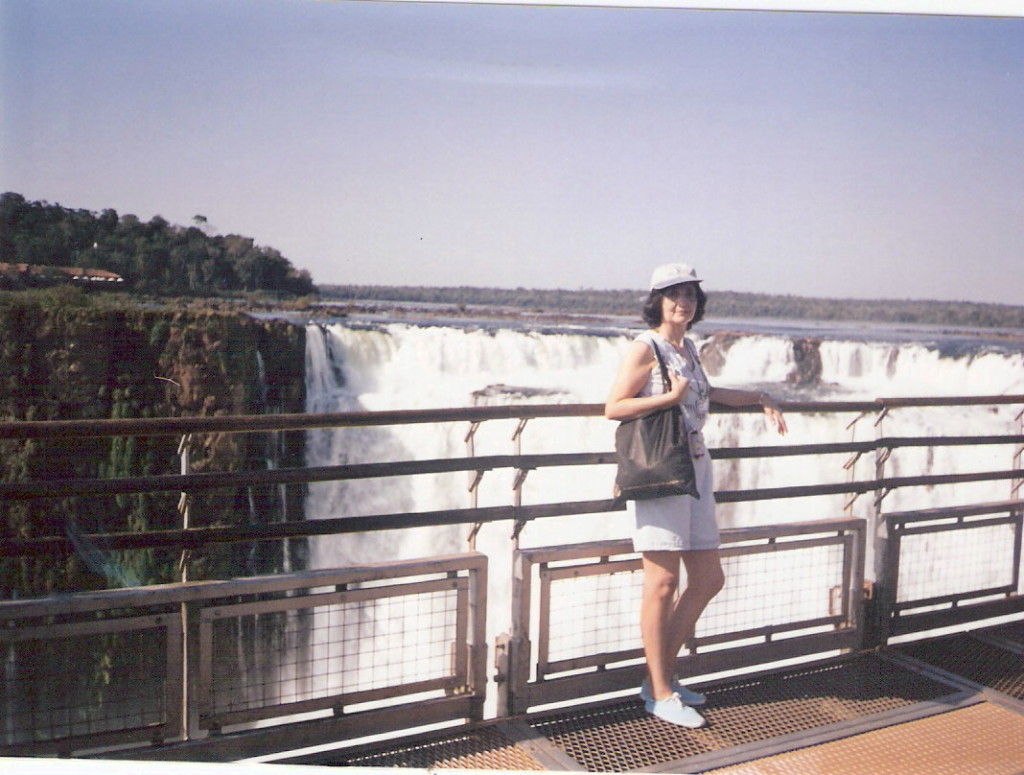

Las cataratas del Iguazú. Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué es una catarata?

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

Y a partir de aquí comenzamos la charla de hoy:

¿Qué significa el término Iguazú?

Este nombre se escribía originalmente Yguazú, ya que surge de la unión de dos términos del idioma guaraní: la palabra y que significa agua y la palabra guazú, que quiere decir grande. Es decir que Iguazú significa «Agua Grande».

¿Qué características especiales tienen la geología y la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Comencemos por la descripción fisiográfica de las cataratas, que alcanzan un desnivel de 70 metros, a lo largo de 275 saltos, (algunos de los cuales tienen nombre propio, como el Bosetti, Dos Hermanas, Alférez, El Escondido, etc.) que se extienden en un arco de 2,7 kilómetros. El límite con Brasil pasa por la Garganta del Diablo, punto de estrechamiento notable.

Respecto a la geología, es característica la presencia de una serie de coladas basálticas superpuestas, cuyas características físicas y químicas son muy parecidas pero no idénticas. La presencia de algunos elementos accesorios y cambios texturales, determinan diferencias en la resistencia a la acción erosiva del agua. Así es que algunas porciones del complejo de coladas se desgastan con mayor rapidez que otras, generando un control litológico, como les expliqué la semana pasada.

Pero hay también un control estructural, ya que el cauce del río está afectado también por la presencia de fracturas que originan un escalonamiento causante de saltos en el recorrido del agua. (Vuelvan a repasar la parte 1 de este post, si les quedan dudas).

¿Cuándo y cómo se formaron las cataratas?

Relatemos la historia desde un poco (bastante) antes de su aparición como parte del paisaje. Entre los períodos Jurásico Superior y Cretácico Inferior (145 a 120 millones de años atrás) las grandes fracturas extensionales que abarcaban varios kilómetros, permitieron el ascenso de rocas fundidas, a través de actividad volcánica no explosiva, que terminaron cubriendo de lavas basálticas todo lo que hoy es Brasil Meridional, norte de Uruguay, Paraguay oriental y nordeste de Argentina.

Así se generó el control litológico que ya les mencioné, y que según se estima se conjugó hace aproximadamente 100 mil años, con el control estructural resultante de la reactivación de una gran falla por la cual hoy corre el río Paraná.

Por esa reactivación, el lado occidental del Paraná quedó cerca de 30 metros más alto que su margen oriental. Ese desnivel obligó al río a acomodarse buscando un nuevo nivel de base, (tema que está explicaso en otro post) por excavación acelerada de su lecho. Ese nuevo equilibrio es alcanzado por el Paraná entre 70 y 80 metros más abajo de lo que era su cota anterior. El río Iguazú, por su parte, no habría sido afectado por la falla, por lo que respetó su lecho anterior, y quedó muy por encima del Paraná, lo cual en la confluencia de ambos generó el salto original, que fue luego retrocediendo de resultas de la erosión que les expliqué en el link que les mandé a ver el lunes pasado. En el presente, el salto está ya a aproximadamente 23 km de su ingreso en el río Paraná, donde debió haber estado unos 100 mil años atrás.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La esmeralda.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

Entre las piedras preciosas de más valor se encuentra la esmeralda, que disputa el primer puesto al diamante, y que ha llegado a ser más cara que él, cuando los caprichos de la moda encumbraron su demanda. Hoy vamos a hablar un poco de ella.

¿De dónde procede el nombre esmeralda?

Según los filólogos, la palabra esmeralda deriva del latín smaragdus, término que se utilizaba para designar a ésa y a otras piedras verdes, tales como la malaquita o la crisocola, que comparten con la esmeralda su belleza, aunque no se encuentran en forma de cristales transparentes ni bien desarrollados.

Volviendo al término latino, al parecer sería una deformación de palabras mucho más antiguas, sobre las cuales los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo, aunque hay quienes indican que podría provenir del idioma persa.

¿Qué es la esmeralda?

Obviamente es una piedra preciosa, ya que cumple con todos los requerimientos estipulados, pero mineralógicamente es solamente una de las variedades del berilo, que da numerosas gemas, aunque ninguna tan valiosa como la esmeralda.

El berilo, a su vez, es un ciclosilicato, cuya fórmula química es básicamente Be3Al2(SiO3)6, y cuyas variedades preciosas, además de la esmeralda, son: el aguamarina de color celeste; el heliodoro, amarillo, y la morganita, rosada.

En el caso de la esmeralda, debe su color verde característico a la presencia de un cromóforo en su red cristalina: el cromo, aunque en parte colaboran para generar esa tonalidad, también el berilio (nombre del elemento, no del mineral) mismo, y el vanadio a veces presente.

Cuando el color verde es intenso y oscuro, cosa que es poca frecuente, el precio de la gema aumenta considerablemente, precisamente por su escasez.

Las restantes propiedades macroscópicas de la esmeralda son las siguientes:

Composición química Be3Al2(SiO3)6:Cr; raya blanca, brillo vítreo, transparente a translúcida, tacto suave, sistema cristalino hexagonal, hábito cristalino bien definido, fractura concoidea, dureza 7.5-8, tenacidad frágil y peso específico entre 2,70 y 2,90.

¿Dónde se encuentran los mejores yacimientos de esmeralda?

Hasta el presente, las esmeraldas de mejor calidad son procedentes de Colombia, aunque en general puede decirse que las esmeraldas sin imperfecciones son escasas. Por esa razón, cuando son de gran tamaño, más que conservarlas intactas, se busca fracionarlas y facetarlas de manera de excluir dichas imperfecciones.

No obstante, las esmeraldas colombianas son las más puras por razones relacionadas con su génesis, como veremos más abajo.

El distrito de Muzo, con los mejores yacimientos de esmeralda en el mundo, se encuentra enclavado en el ámbito de los Andes Colombianos, en su porción localizada más al este, denominada precisamente Cordillera Oriental, y al norte de Bogotá.

Las minas más productivas son las de Muzo y Coscuez (5°33’N, 74°11’W y 5°39’N, 74°1’W, respectivamente), que se encuentran separadas entre sí por no más de 10 km, aunque no existen pruebas definitivas de que pertenezcan a un único depósito y tampoco hay ruta de conexión construida entre ellas. Forman parte del estado de Boyacá.

La mina Muzo está aproximadamente a 800 m sobre el nivel del mar, mientras que la Coscuez está a 1.120 m. En ambos sitios la vegetación es abundante y el clima cálido.

El distrito minero yace sobre lutitas de edad Cretácica temprana, intensamente plegadas, y atravesadas por numerosas fallas de rumbo noreste, acompañadas por brechamiento tectónico.

Esa relación entre los distritos con esmeraldas y el intenso fallamiento han conducido a relevamientos cada vez más detallados de todas las zonas tectonizadas aledañas.

Otro posible indicador de rocas portadoras de esmeraldas sería un cambio en color y textura de las rocas huéspedes, que se viene observando con bastante regularidad.

La formación que en el distrito de Muzo contiene esmeraldas, se conoce como Villeta, y data del Cretácico inferior (120 a 130 millones de edad aproximada). Se trata de un gran espesor de lutitas negras carbonosas y algún porcentaje de calizas, que han sufrido intenso plegamiento, diaclasamiento y fallamiento.

La formación Villeta comprende dos miembros: el inferior incluye lutitas carbonosas con finas intercalaciones de calizas, y el superior es de lutitas grises a amarillentas. Estos miembros se diferencias fundamentalmente en la textura.

Localmente los dos miembros están separados por dos capas delgadas consistentes en calcita y cuarzo (minoritario) en una matriz con ligeras cementaciones de caliza.

Todo este complejo se encuentra cortado por numerosas venas de calcita que rellenan parcial o totalmente las fisuras de los sedimentos, que tienen espesores variables entre 35 cm y varios metros, y que se orientan de maneras también variables, según cómo las fracturas mismas las controlen.

Es en las venas de calcita donde se encuentran cavidades que alojan cristales de esmeralda.

¿Cuál es la génesis de la esmeralda?

La razón por la cual las esmeraldas de Colombia son las más puras, es que pertenecen a los únicos yacimientos que existen en rocas sedimentarias y no en rocas ígneas.

Se asume que los movimientos tectónicos que originaron los Andes, inyectaron también las soluciones mineralizantes, portadoras de los elementos que constituyen las esmeraldas, hacia el interior de las fracturas generadas en los ambientes sedimentarios preexistentes. Allí se habrían enfriado con lentitud suficiente como para alcanzar un estado cristalinos muy perfecto.

Se asume también que determinadas soluciones salinas fluyendo por el interior de los sedimentos inyectados, habrían eliminado las impurezas como el hierro que podrían desmejorar la calidad de los cristales.

Esos cristales se encuentran azarosamente distribuidos, pero localmente se concentran dentro de las venas de calcita, junto con minerales como pirita, cuarzo, dolomita, y más raramente con fluorita, apatita, albita, y barita.

¿Qué puede agregarse respecto a la esmeralda colombiana?

Cuando iba a escribir sobre este tema, me pareció que era lo bastante extenso e interesante como para que mi próximo post sea sobre este tópico: las leyendas relativas a las esmeraldas y las minas del distrito de Muzo. Y sobre eso escribiré el próximo lunes.

¿En qué otros lugares del mundo se extraen buenas esmeraldas?

En Sudáfrica, en la región que hasta 1994 era el Transvaal, se presentan en esquistos cristalinos de la cordillera de Murchison.

En los montes Urales, cerca de Takovaya (Rusia), también hay bolsadas en esquistos; y en Brasil se encuentran en un mármol alterado, próximo a Bahía.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es del trabajo THE COSCUEZ MINE: A MAJOR SOURCE OF COLOMBIAN EMERALDS de Ron Ringsrud, (que también usé como fuente de parte de la información de este post) y la he subido con toda la leyenda, porque allí están los créditos correspondientes a los fotógrafos.