Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

Los nombres de los huracanes del Océano Atlántico.

Un tema que interesa al público en general es conocer el por qué de los nombres de los huracanes, o ciclones tropicales, tema sobre el cual ya he subido otro post.

Hoy comenzaremos por explicar las convenciones que rigen para el Océano Atlántico, que es importante aclarar que no son las mismas que se aplican para el Pacífico, y cada una de sus porciones. Sobre esas otras normas, hablaremos en distintos posts, más adelante.

¿Cómo comienza la costumbre de dar nombres propios a estos eventos naturales en particular?

Es hacia finales del Siglo XIX que- al comenzar a llevarse estadísticas sobre esta clase de fenómenos, a los fines de intentar prepararse para ellos- se comprobó que era importante idear un método de identificación confiable y regulado.

Pero recién a comienzos del siglo siguiente se generalizó la costumbre de designar los eventos con el nombre del santo correspondiente a la fecha de ocurrencia.

Esta generaba confusión porque podía suceder que el mismo día, con horas de diferencia y en distintos sitios ocurrieran dos eventos que deberían denominarse igual. Por otra parte la repetición del mismo nombre con distancias temporales de apenas un año también confundía los episodios.

¿Cómo evolucionó esa primera aproximación?

Ya comenzando el Siglo XX, la Armada Norteamericana tomó por costumbre denominarlos por orden alfabético con los nombres que se emplean en las comunicaciones para evitar confusiones fonéticas: Able, Baker, Charly, etc.

No obstante, el empleo de esos nombres no era exclusivo para los eventos meteorológicos que se quería documentar, y se impuso la necesidad de la búºsqueda de otra modalidd.

¿Cuándo comenzó la costumbre de ponerles nombres femeninos?

La costumbre comienza de manera informal y casi humorística, cuando los marines estadounidenses generaron sus propias designaciones, a veces como homenaje, a veces de manera sarcástica, usando para eso los nombres de sus novias, sus esposas, amigas o hasta suegras.

A partir de este uso generalizado e informal, que se fue esparciendo a través de las redes de comunicación, en 1949 se ideó el sistema que estaría vigente internacionalmente por varias décadas.

Ese sistema se comenzó a usar en 1950 y como ya adelanté, se adoptó solamente para el Océano Atlántico y Mar Caribe. La lista consistía en nombres femeninos, tomados de los habituales en las comunicaciones que mencioné más arriba, y ordenados también alfabéticamente. Durante los tres primeros años se repitió siempre la misma lista, pero luego se generaron otras sobre el mismo principio, que se irían sucediendo en intervalos de seis años.

¿Desde cuándo se alternan nombres femeninos y masculinos?

Hacia fines de los años setenta, cuando el movimiento feminista era muy fuerte en USA, se elevaron airadas voces quejándose de que se bautizaran fenómenos impredecibles y potencialmente catastróficos, siempre con nombres de mujer. En consecuencia se armaron listas alternativas con nombres masculinos y se propuso en primera instancia, usar nombres femeninos los años pares y masculinos los impares. La decisión final fue alternar (siempre por orden alfabético) nombres masculinos y femeninos en cada uno de los seis años que corresponden a los listados oficiales.

¿Cómo es la nómina actualmente?

¿Cómo es la nómina actualmente?

La nómina hoy vigente es la de la imagen que ilustra el post.

Una aclaración importante es que por respeto al dolor de las víctimas, cuando un huracán es particularmente dañino, y se cobra vidas humanas y/o significa destrucción masiva, sus nombres se retiran definitivamente de la lista oficial, reemplazándolos por otros del mismo género y que comience con la misma letra. El listado que aparece a la izquierda reúne los nombres que se han retirado por ese motivo. Ejemplos que todos recordamos son seguramente el Katrina de 2005, el Irene de 2011 y el Sandy de 2012.

Todavía hay que agregar que cuando el número de eventos supera los 21, que corresponde al total de las letras disponibles, se comienza a usar simplemente el alfabeto griego hasta completar los necesarios. Así, podría haber un evento denominado Alpha o Beta, llegado el caso.

Una rápida observación del listado nos tentaría a señalar que podría existir un intervalo que duraría aproximadamente una década, separando entre sí los años con mayor cantidad de huracanes de gran potencial de daño en el Océano Atlántico y Mar Caribe.

No obstante, esto no es sino una observación a considerar en proyectos de futuras investigaciones, porque no pueden sacarse conclusiones relevantes, sin analizar tambien temas como la susceptibilidad de los territorios afectados y la vulnerabilidad de las correspondientes poblaciones.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

Sigamos con el clima: la circulación oceánica.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

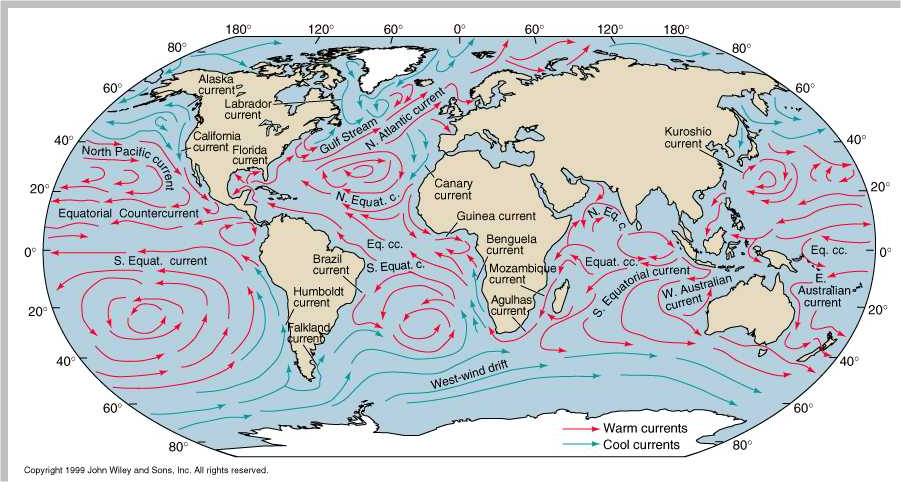

Una vez comprendida la circulación atmosférica, es el turno de la circulación oceá¡nica, que tiene notable injerencia en las condiciones del clima regional y local.

Muchas de las cosas que veremos hoy se irán completando cuando hablemos de la dinámica marina, pero a los efectos de relacionar los océanos con el clima, esta síntesis de hoy es suficiente.

Recordemos, antes de avanzar más, que tanto la circulación atmosférica como la oceánica son dos sistemas complejos, que además se relacionan entre sí, aumentando la complejidad. Por tal motivo, en este primer encuentro sólo les haré un recuento somero de los rasgos más importantes de la circulación oceánica, pero no duden de que en otros posts podemos profundizar algo más sobre el tema.

¿Qué formas de circulación oceánica existen?

Básicamente hay un sistema de circulación superficial y otro profundo, ambos relacionados entre sí, y con otros muchos fenómenos no solamente climáticos sino también geológicos y geomorfológicos.

De las nociones más básicas de ambos hablaremos a continuación.

¿Cómo es el modelo general de circulación superficial, y a qué se debe?

El sistema de circulación oceánica superficial tiene mecanismos muy parecidos a los de la circulación atmosférica, de la que ya he hablado en otro post; pero se diferencia de ella, sobre todo por sus grados de libertad de movimiento. Mientras que en la atmósfera el aire circula sin límites físicos materiales, el agua del océano sólo puede moverse dentro de los márgenes sólidos que la contienen, es decir, fondo oceánico, y costas circundantes.

Por otra parte, en ambos casos hay una fuerte influencia de los movimientos rotacionales de la Tierra, y su consecuencia, la fuerza de Coriolis.

Las corrientes superficiales del océano tienen como principales impulsores a la convección térmica y los vientos.

Si bien todos los detalles de la generación de las corrientes se siguen estudiando y hay diversas opiniones al respecto, precisamente debido a la complejidad que mencioné más arriba, se pueden señalar algunos mecanismos básicos.

En principio, al girar el planeta hacia el este, la inercia de la masa hídrica, la retrasa un tanto, recostándola sobre el borde occidental de cada uno de los océanos, donde se inicia el mecanismo de compensación, que ayudado por los vientos dominantes crea las mayores corrientes superficiales. Ellas son la Corriente del Golfo en el Océano Atlántico, y la de Kuroshio en el Pacífico, que se mueven hacia el oriente.

Por supuesto, el mismo «apilamiento» de aguas en el occidente, crea un ligero déficit en el oriente de cada océano, que atrae «afloramientos» de aguas algo más profundas, que a la llegada de las que transportan las corrientes del Golfo y de Kuroshio, son desalojadas hacia el occidente, cerrando el ciclo más conspicuo.

Estas corrientes se mueven de modo dominantemente horizontal, y comprenden unas pocas decenas de metros de profundidad.

Por cierto, las dos corrientes mencionadas no son las únicas que existen, sino que localmente se reproducen ciclos de menor extensión pero con mecanismos no muy diferentes al mencionado.

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

Ya dije que las corrientes superficiales se mueven sobre todo con dirección horizontal, pero las corrientes profundas, en cambio, incluyen importantes componentes verticales, debido a que el mar está de alguna manera estratificado en cuanto a sus condiciones de temperatura y salinidad, y eso genera movimientos convectivos causantes de las corrientes que se denominan, precisamente por eso, termohalinas. (Termo= temperaura, halós= sales).

Así, las aguas más densas y frías que se generan en los polos, se mueven en profundidad hacia las zonas más cálidas, donde ascienden por su propio calentamiento, entre otras causas, y cierran el ciclo regresando hacia las mayores latitudes, como termohalinas cálidas y menos profundas.

¿Qué factores complican el modelo global?

Como ya dije varias veces, este modelo es una suuuuupersimplificación. En la realidad, hay que contar con el efecto de Coriolis que desvía las trayectorias teóricas; con las diferencias de salinidad que ocurren en las zonas próximas a las desembocaduras de los ríos; con los cambios estacionales que aportan precipitaciones que alteran la salinidad; con los efectos de contaminación natural y antrópica; y con muchos otros efectos que seguramente profundizaremos alguna vez.

En el caso de las corrientes superficiales, los cambios estacionales de los centros ciclónicos, que definen intensidades y trayectorias de los vientos, son también de gran importancia.

Y no podemos dejar de mencionar las oscilaciones como el Niño y la Niña, de los cuales ya les he hablado en otro post.

¿Qué efectos tienen sobre el clima y los fenómenos geológicos estas corrientes?

En principio, la llegada de corrientes cálidas a zonas frías, y viceversa, moderan los extremos climáticos en las zonas de influencia.

Pero por sobre todo, son vectores de gran importancia en la distribución planetaria de la radiación solar, que como les he explicado en otro post, genera temperaturas muy diferentes según su ángulo de incidencia. Se trata de verdaderas cintas transportadoras de calor.

Respecto a los fenómenos geológicos, en todos los fenómenos del ciclo exógeno, el clima es un factor condicionante, de modo que no hay que ser muy inteligente para ver la relación.

Y por otra parte, las corrientes marinas influyen en el cuarto balanceo, como les expliqué hace ya tiempo, con todo lo que eso significa para los procesos geomorfológicos y geológicos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post llevan incluidos los correspondeintes créditos.

El sismo en Mendoza-San Luis

Nuevamente nos sorprende la Tierra con sus espasmos. Ayer, un terremoímite entre San Luis y Mendoza.

Nuevamente nos sorprende la Tierra con sus espasmos. Ayer, un terremoímite entre San Luis y Mendoza.

Como ya tienen en el blog mucha información acerca de la génesis de los sismos, los remitiré a esos posts para saciar su curiosidad, y hoy me limitaré a darles las caracterÃsticas especÃficas de este evento en particular.

¿Dónde y cuándo tuvo lugar el fenómeno?

El sismo tuvo su epicentro en un punto localizado unos 77 km al sudoeste de San Luis y 198 km al sudeste de Mendoza.

Más específicamente se lo puede situar a unos 60 km al sudeste de la localidad de La Paz , con coordenadas 33,728° de latitud sur y 66,978° de longitud oeste. Se calculó la profundidad del hipocentro, en alrededor de 14 km. Se trata pues, de un terremoto somero, y es por esa escasa profundidad que pese a no tener una magnitud elevada, se ha sentido con cierta intensidad a gran distancia.

El episodio ocurrió el martes 19 de noviembre a las 20 h 10 m 40 segundos de la hora local UTC, lo que corresponde a las 23 h 10m 39s de la hora de Greenwich.

La magnitud fue de 6,3.

¿Cuáles fueron sus efectos?

Afortunadamente no hubo víctimas reportadas y tampoco daños materiales de importancia. No obstante, pudo sentirse en amplias zonas del territorio nacional, en los que la intensidad según la escala Mercali modificada, que incluye doce grados, no superó nunca los valores de VI. La mayor intensidad se registró en Desaguadero, Mendoza, precisamente con entre V y VI grados. En los restantes lugares la intensidad calculada fue descendiendo con la distancia, como es lógico.

En San Luis fue de V, en Córdoba de III a IV, es decir que solamente lo percibieron las personas en reposo, o se notó en los pisos altos, y en las oscilaciones de algunos objetos suspendidos. Yo misma ni me enteré hasta mucho después porque estaba bailando. 😀

En la Ciudad Autónoma de Bs As, alcanzó apenas grado II a III.

¿Y ahora qué sigue?

Como siempre, han comenzado ya algunas réplicas de magnitud 3 a 4, y eso debe tranquilizarnos porque indica claramente que hay una lenta liberación de la energía acumulada. Sí es probable que se produzcan nuevos sismos en las zonas en que se ha visto sacudida la misma placa o las placas aledañas, es decir en Chile y desde allí hacia el norte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el lunes. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)

Otro lugar que vale la pena visitar: Hawaii.

La semana pasada subí uno de los lugares del mundo cuya geología vale la pena conocer, y que he tenido la fortuna de recorrer. Esta semana, presento uno de los lugares que todavía no conozco más que teóricamente, pero que está en mis planes visitar en algún momento.

La semana pasada subí uno de los lugares del mundo cuya geología vale la pena conocer, y que he tenido la fortuna de recorrer. Esta semana, presento uno de los lugares que todavía no conozco más que teóricamente, pero que está en mis planes visitar en algún momento.

Desde luego, como este post es para personas no versadas en la ciencia geológica, será una síntesis muy apretada, pero Hawaii será también motivo de muchos otros posts para algunos de sus rasgos particulares porque realmente lo amerita.

¿Dónde queda la Isla, o mejor dicho, el estado de Hawaii?

Hawaii es uno de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos de América. Su capital es la ciudad de Honolulu.

Está ubicado en medio del Pacífico, y abarca la casi totalidad de la cadena de islas del archipiélago de Hawaii, que está compuesto por cientos de islas, repartidas a lo largo de un eje de aproximadamente 2400 km; en cuyo extremo sureste se encuentran las ocho islas principales, que mencionadas de noroeste a sureste, se denominan: Ni’ihau, Kaua’i, O’ahu, Moloka’i, Lana’i, Kaho’olawe, Maui y Hawai’i, que para evitar la confusión con el nombre del archipiélago completo, suele denominarse también, «La Gran Isla».

¿Cómo se han formado las islas?

Las islas Hawaiianas no son más que las cimas emergidas de una cadena dominantemente volcánica, construida precisamente por casi permanentes erupciones sobre lo que se denomina un «punto caliente», (que suele coincidir, aunque no siempre, con una «unión triple») o, en inglés, «hotspot».

Un hotspot es un sitio- que puede estar en el centro de una placa tectónica, o bien en un contacto divergente entre placas- donde tienen lugar fenómenos volcánicos masivos y duraderos. El hotspot de Hawaii es del primer tipo, ya que se encuentra casi en el centro de la Placa Pacífica.

Ya que el vulcanismo en los hotspots es alimentado por lo que se llaman «plumas del manto» (que explico más abajo), tiene una permanencia de decenas de millones de años, a lo largo de los cuales las placas litosféricas continuan su deriva. Como el hotspot permanece en el lugar, el corrimiento de la placa sobre él va generando una sucesión de volcanes alineados.

La Placa Pacífica se está moviendo actualmente sobre el punto caliente, a una velocidad aproximada de 9 cm/año, que no es de las menores registradas ni mucho menos. Ese movimiento habría comenzado hace unos 70 millones de años, lo cual explica las grandes extensiones involucradas por las cadenas volcánicas resultantes. Por otra parte, como las derivas de las placas no son perfectamente lineales, las configuraciones de las cadenas tampoco resultan totalmente alineadas, sino que sus contornos a veces se curvan, deforman y/o bifurcan.

¿Qué es una pluma del manto?

Se denomina pluma mantélica o pluma del manto a un ascenso columnar de material del manto terrestre, que asciende por tener una densidad anómala y menor que la del manto circundante. Esa diferencia puede deberse a mayor temperatura, a diferencia de composición, o a ambas cosas.

Todavía se discute si la corriente ascendente de material mantélico procede del límite entre el núcleo y el manto, o de alguna parte más superficial del manto.

Más detalles sobre estos puntos se irán completando cuando avancemos en el conocimiento sobre la Tectónica Global. Creo que por hoy es suficiente.

¿Qué otras características especiales se pueden mencionar?

Por supuesto, una vez que entendemos el origen del archipiélago, no podemos menos que reparar en la importancia de sus manifestaciones volcá¡nicas. Algunos detalles, como las características de las erupciones en esas islas, o las lavas resultantes, ya han sido comentados en otros posts que les recomiendo leer. Pero ahora veamos algunas consideraciones más específicas.

Cuando se habla de las islas hawaiianas es interesante apelar al concepto de sistema volcánico. Un sistema implica tanto al volcán como a sus intrusiones magmáticas, las cámaras involucradas, y hasta los conductos de alimentación profunda (las plumas del manto, por ejemplo).

En Hawaii pueden definirse al menos ocho sistemas volcánicos diferenciables, de los cuales tres -Kilauea, Mauna Loa y Lo’ihi- se encuentran en su etapa de construcción de un escudo toleítico, en la cual hay mayor actividad, por derivar de la parte central y más caliente de la pluma.

Otros dos sistemas volcánicos -Hualalai y Mauna Kea- están en su etapa de declinación, que podría durar todavía un millón de años hasta que están lo suficientemente lejos del centro del hotspot como para considerarse inactivos.

Los restantes, en la isla de Oahu, son los de Haleakala y los volcanes de Honolulu, que se hallan en etapa de rejuvenecimiento y que estarían representando el borde de la pluma.

En resumen, puede decirse que los volcanes más activos se encuentran hacia el este, y los más antiguos en declinación se hallan más al oeste. Esto se relaciona con el punto siguiente.

¿Qué explicación legendaria dieron los nativos para la historia volcánica de la isla?

Según las tradiciones ancestrales, los volcanes son el resultado de la actividad de la hermosa pero temperamental diosa Pele, que en sus arranques de furia podía provocar terremotos golpeando el suelo con los pies; y crear volcanes golpeando con su bastón mágico o pa’oa. Esta diosa de los volcanes sostuvo por mucho tiempo una violenta disputa con su hermana, la diosa del mar, de nombre Makaokaha’i.

La diosa Pele creó su primera casa en el extremo noroccidental de la cadena volcánica, en la isla de Ni’hiau, pero un ataque de su hermana, la obligó a huir hasta Kauah’i, y luego más al sudeste de isla en isla, hasta su actual morada en el cráter del Kilauea.

Notablemente, la leyenda refleja muy bien la secuencia de formación de los volcanes desde el más viejo hasta el más activo a la fecha, donde estaría viviendo hoy la irascible Pele.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Otro lugar digno de ser visitado: el Cañón del Colorado en Estados Unidos. Parte 2.

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué aclaraciones necesitamos antes de leer este post?

¿Cuál es el marco geológico general?

¿Cuándo comenzó a formarse este espectacular paisaje?

¿Qué etapas comprende la formación del Grand Canyon?

Una vez que hayan leído las respuestas a las anteriores preguntas, pueden internarse en este post, y leer los temas siguientes.

¿Qué se entiende por rift?

Un rift (término que tanto en inglés como en alemán significa «grieta») es una fosa tectónica, o en otras palabras, una depresión de origen estructural, de forma elongada, que se genera en los lugares donde las placas litosféricas se alejan entre sí, lo que genera tensiones, y -en los períodos de mayor actividad- sismos y fenómenos volcánicos recurrentes.

Si bien los rifts más conocidos y de mayor extensión son los correspondientes a las dorsales centro-oceánicas, existen también en áreas continentales donde estarían preparando la apertura de un futuro océano, como es el caso del Gran Valle del Rift, en África Oriental.

En tiempos pasados, existieron también rifts activos que produjeron adelgazamientos corticales a lo largo de los cuales se estructuran rasgos salientes de la topografía. Un ejemplo de esto es el Rift de Río Grande, que nos ocupa precisamente ahora.

El Rift de Río Grande es una fosa alargada con rumbo septentrional, que separa la Meseta de Colorado del cratón de Norteamérica, situado más al este. Se extiende desde la zona central de Colorado al norte, hasta el estado de Chihuahua, en México, al sur. Este rift representa la manifestación más oriental de los fenómenos extensionales que han tenido lugar en la placa Norteamericana durante los últimos 35 millones de años.

Ahora veremos qué sucedió con el sistema de drenaje que excavó el Gran Cañón en las etapas anteriores, posteriores y sincrónicas con el desarrollo del rift.

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa pre-rift?

Con anterioridad a la formación del rift, las áreas del sur y sur-oeste de la meseta constituían altos topográficos y estructurales, probablemente de resultas de los levantamientos orogénicos que comenzaron hacia el final de la era Mesozoica y se continuaron en el período Terciario de la era Cenozoica.

Consecuentemente, el sistema de drenaje muestra ríos como el Little Colorado, y arroyos como Cataract Creek y Kanab Creek, claramente controlados tanto estructural como topográficamente, que fluyen hacia el norte, pero que resultan anteriores a la instalación del Colorado, responsable del Gran Cañón.

El diseño de drenaje resultante es enrejado, con tributarios cortos, de pendiente abrupta, e inmaduros.

Sucesivos cambios y fluctuaciones del clima fueron generando de manera incipiente, los distintos niveles aterrazados, controlados básicamente por la litología.

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa del rift?

Los fenómenos de instalación del Rift de Río Grande ocurrieron esencialmente en la mitad del Mioceno, y si bien fueron mucho más intensos en la provincia geológica Basin and Range, también afectaron a la Meseta de Colorado, manifestándose en ligeros desplazamientos normales, a lo largo de fracturas preexistentes.

El efecto más notable fue el hundimiento de las zonas antes elevadas, al sudoeste de la meseta, con lo cual se interrumpió el drenaje antiguo, y se instaló una nueva red con diferente dirección de escurrimiento.

A lo largo de estos cambios, cuando se iba modificando el diseño de drenaje, se formaron lagunas temporarias, que dejaron un registro de sedimentos límnicos en la columna estratigráfica resultante.

La red a lo largo de la etapa de rifting tiene desagües dominantes hacia el oeste, a través de pequeños arroyos de cursos con pendiente elevada.

Como ocurre en los episodios de rifting, hubo también efusiones de lavas que interrumpieron y modificaron una y otra vez la red, que permaneció así en estado inmaduro. Se trataba de antiguos tributarios de un Río Colorado ancestral, situado al norte o noroeste del actual curso, que parece haberse instalado después, hace alrededor de 6 millones de años.

¿Qué eventos ocurrieron durante la etapa post-rift?

Todos los indicios apuntan a que la transición desde el antiguo drenaje interior hasta el presente con salida al mar, es decir el pasaje de una cuenca endorreica a una exorreica, comenzó a instalarse en la frontera entre el Mioceno y el Plioceno (Terciario tardío o Neógeno, según los autores). Este cambio sólo fue posible luego de la apertura del golfo de California.

Una vez instalado el nuevo curso del Río Colorado, su propio desarrollo erosivo le permitió capturar aguas arriba las aguas del Colorado antiguo, dejando como remanentes los intrincados diseños de cañones que se cortan unos a otros, y que no en todos los casos son ocupados por cursos permanentes.

La rápida incisión de los cursos fluviales fue posible porque durante largos intervalos hubo pulsos de levantamiento regional, que al aumentar la pendiente aumentaron notablemente la erosividad del agua.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.