Entradas con la etiqueta ‘Minerales’

¿Qué son las zeolitas y a qué deben su importancia?

¿Qué son las zeolitas?

¿Qué son las zeolitas?

Puede llamar la atención el hecho de que me esté refiriendo a estas sustancias en plural, pero ello se debe a que el nombre zeolita no designa a un mineral único sino a un grupo, del cual en la actualidad se conocen no menos de 50 integrantes naturales.

De entre ellos, los más comunes son: clinoptilolita, natrolita, analcima, chabazita, estilbita, laumontita, phillipsita, mordenita y erionita.

Ya tienen una variedad de nombres para ponerle a sus mascotas, ¿no creen? ¿Se imaginan ir al parque y llamar a su perrita: ¡Erionita, Erionita, aquí!!!?

Ahora, volviendo a lo nuestro, agreguemos que por si las variedades naturales no fueran suficientes; existen también compuestos asimilables a las zeolitas, que se obtienen artificialmente, para aprovechar sus notables propiedades. Si consideramos juntas las variedades artificiales y naturales, su número supera las 200.

¿Cuál es la composición química aproximada del grupo de las zeolitas?

Las zeolitas (o ceolitas, como también se las conoce) son de difícil inclusión en la clasificación tradicional de los minerales, porque permiten sustituciones químicas del silicio por otros cationes.

No obstante, las naturales se ubican normalmente como silicatos, y dentro de ellos, entre los tectosilicatos, compuestos por tetraedros formados por un catión y cuatro átomos de oxígeno, es decir que su fórmula general es TO4, donde la T señala el tetraedro, cuyo catión puede ser silicio (Si), aluminio (Al) o hasta germanio (Ge), en casos más raros

Cuando los tetratedros se conectan entre sí, comparten oxígenos, por lo cual su fórmula suele presentarse como TO2.

Por otra parte, debido a que el aluminio tiene menos cargas que el silicio, cuando aquél entra en la composición, las cargas se compensan incluyendo K, Na y Ca o menos frecuentemente Li, Mg, Sr y Ba.

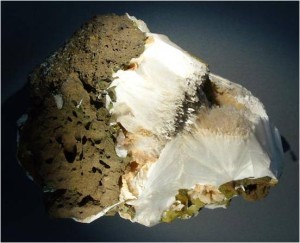

Como puede verse, ya desde su fórmula, las zeolitas son minerales con mucha personalidad, y en cuanto a su aspecto, son blanquecinas, hidratadas, blandas y livianas.

¿A qué deben su nombre?

El nombre zeolita procede del griego, idioma en el que ζειν (zein) significa hervir y λιθος (lithos) significa piedra, y fue acuñado por el barón Axel F. Cronstedt (1722- 1765), importante mineralogista y químico sueco, al que se le deben otros muchos descubrimientos, y al que en algún momento dedicaré un post.

Cronstedt observó durante uno de sus ensayos en el laboratorio, que al calentar muestras de uno de estos minerales hasta entonces desconocido, se desprendía una gran cantidad de agua, dando la impresión de que se producía una ebullición, y por ello lo denominó zeolita.

El mineral objeto de aquel ensayo es hoy conocido como estilbita, un alúmino- silicato de calcio y sodio que contiene 28 moléculas de agua en su composición, las cuales generan el efecto que mencionamos más arriba. Con la estilbita surge el nombre que después -al comprobarse que había otros alúmino silicatos hidratados, fundamentalmente de sodio, calcio y potasio, con una reacción semejante- se aplicó a todo el grupo, y no ya a una única especie.

¿Por qué son tan notables sus propiedades?

Probablemente la característica más llamativa es la reversibilidad del proceso de deshidratación. Es decir que al calentarse pierden el agua, pero luego la vuelven a recuperar. Además, la estructura cristalina se mantiene sin cambios durante ese proceso, debido a que las moléculas de agua están adsorbidas, y no absorbidas en el edifico atómico del mineral.

Cabe señalar que mientras que la adsorción es la capacidad de atraer gases o soluciones (en este caso agua) a nivel de las superficies externas, o internas que quedan expuestas por grietas, roturas, etc.; la absorción implica el ingreso de fluidos al interior mismo de los cristales.

Además de esta capacidad de adsorber agua, más tarde se descubrió que las distintas zeolitas tienen también tubos o canales internos que permiten la circulación de distintos tipos de fluidos, sea líquidos o gases.

Cabe agregar, que habiendo tantas especies de zeolitas, no todos los canales tienen diámetros similares, lo cual en la práctica significa que las diferentes zeolitas dejan pasar determinadas sustancias y retienen otras.

Esto las convierte en versátiles y útiles filtros de uso en agricultura, industria, ecología etc, tal como veremos en el punto siguiente.

Como si lo dicho fuera poco, las zeolitas pueden también intercambiar iones con el medio en que se encuentran, cediendo los que forman parte de su composición, para tomar en cambio los que abundan en el ambiente, es decir que exhiben lo que se llama capacidad de intercambio iónico.

¿Qué aplicaciones tienen las zeolitas?

- Debido a la mencionada capacidad de intercambio iónico, las zeolitas pueden usarse para limpiar aguas sucias, duras o contaminadas, ya que toman de ellas los iones indeseados.

- En piscicultura, las zeolitas mantienen pura el agua, y proveen elementos necesarios para la nutrición de los peces.

- En agricultura son descontaminantes y favorecen el crecimiento de las plantas.

- Sirven como suplemento dietario para aves, y para evitar malos olores del tracto intestinal en la crianza de los cerdos.

- Son también usadas como piedritas sanitarias para gatos.

- Pueden usarse como excipientes en farmacología.

- Son catalizadores en la industria petroquímica.

- La propiedad de dejar pasar selectivamente algunos fluidos- que expliqué más arriba- las convierte en verdaderos «tamices moleculares», que permiten su uso para limpiar toda clase de fluidos, y su incorporación a la industria del detergente.

¿De dónde se obtienen las zeolitas?

Su contenido de agua y su ocurrencia mayoritariamente en rocas sedimentarias, indica que se trata de minerales formados a baja temperatura, casi siempre en la superficie terrestre.

Generalmente aparecen en rocas volcánicas máficas, como relleno de cavidades por deposición de fluidos o vapores. Es común también su generación como productos de alteración de los vidrios volcánicos presentes en los depósitos de cenizas, en donde suelen tener el rol de agente cementante.

No es extraño hallar extensos depósitos zeolíticos en rocas sedimentarias químicas de origen marino; y eventualmente los terrenos con metamorfismo de bajo grado pueden contener secuencias de minerales zeolíticos, generados a partir de feldespatos y vidrios volcánicos, por lo que también las zeolitas son buenos indicadores de los diversos grados de metamorfismo alcanzados por el espacio involucrado.

Los principales productores mundiales son China, Corea del Sur, Japón, Turquía y Jordania.

En Argentina, los principales depósitos de zeolitas (variedad clinoptilolita) se encuentran en Patagonia.

Desde Ecuador me escribe Zoilo Angulo señalando que allí tienen la clinoptilolita. Agrego el dato y agradezco el aporte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de la Enciclopedia Británica.

La dureza de los minerales. Parte 2.

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

Este post es la segunda parte del que presenté la semana pasada, de modo que deberían ir a leer esa entrada antes que ésta.

El lunes pasado contesté las siguientes preguntas:

¿Qué se entiende por dureza mineral?

¿Qué escalas se usan para su medición?

¿Cómo se establece la dureza en la escala de Mohs?

¿Cómo se mide en la práctica la dureza con la escala de Mohs?

Hoy continuamos con las preguntas que habían quedado pendientes.

¿Hay alguna medición absoluta de la dureza?

Sí, muchas de las escalas que mencioné en el post anterior, entre ellas la de Rosiwal establecen las durezas de modo absoluto, midiendo de alguna manera las fuerzas aplicadas o las incisiones resultantes en el mineral.

Algunas escalas miden el peso que hay que aplicar a la punta exploradora, otras en cambio miden la profundidad del surco resultante.

En general, las variaciones en los números obtenidos en las diversas escalas tienen que ver con la selección del sistema de medidas, o de las unidades empleadas, además de la diferencia en el objeto de la medición que ya he mencionado (fuerza aplicada o raya obtenida).

Así es que en unas escalas se usa el Kg masa, en otros el Kg fuerza, a veces la presión, etc.

¿Cómo se establece la dureza con la escala Rosiwal?

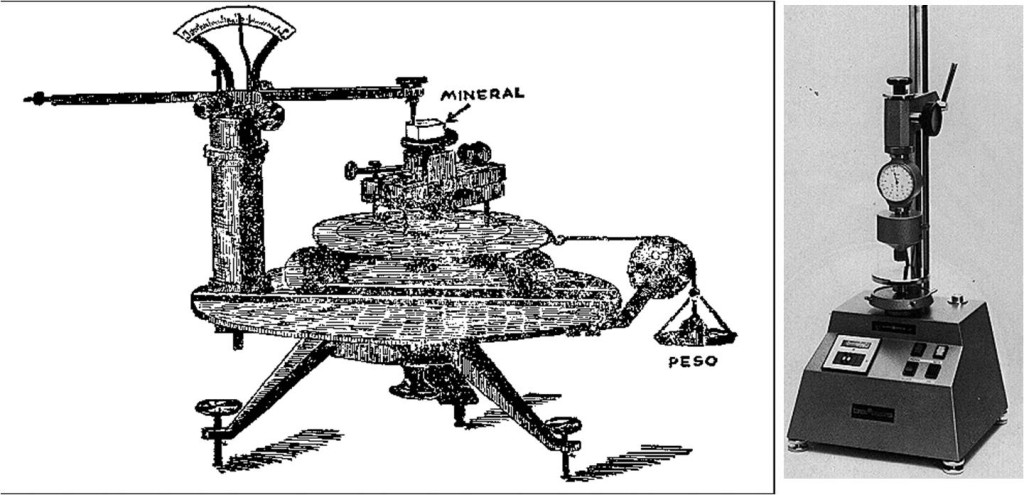

Mide en una escala absoluta la dureza de los minerales, expresada como la resistencia a la abrasión medida en pruebas de laboratorio con un esclerómetro, y asignando al corindón el valor de 1000. En este caso lo que se mide es el peso necesario hasta obtener una incisión nítida en el mineral explorado.

En la figura que ven ilustrando el post, hay a la derecha un esclerómetro del S XIX y a la izquierda uno actual con balanza digital.

La palabra esclerómetro procede de las raíces griegas skleros= dureza y metron= medida.

¿Esas escalas, qué relación guardan entre sí?

Prácticamente ninguna, son independientes entre sí. Aunque, por supuesto el ordenamiento de minerales según su dureza será el mismo en ambas. Es decir que si un mineral A es más duro que B en una escala, obviamente también lo será en las demás, aunque sólo en una de ellas (la de Mohs) se le asignará un número de 1 a 10.

En las otras, se establecen valores absolutos, según ya dijimos, de modo que pueden establecerse siempre tablas de equivalencias.

Como ejemplo, tomamos a continuación los minerales de la escala de Mohs, y enumeramos sus valores de dureza según Rosiwal, (recordando que el valor 1000 se le asigna al corindón) y en la de Knoop, que son las de uso específico, aunque no corriente, en mineralogía:

Escala Rosiwal Escala Knoop

Talco: 0,33 1

Yeso: 1,25 32

Calcita: 4,5 135

Fluorita: 5 163

Apatita: 8,13 430

Feldespato: 37,03 560

Cuarzo: 125 800-900

Topacio: 200 1300-1400

Corindón: 1.000 2000

Diamante: 140.000 8000-8500

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La dureza de los minerales. Parte 1.

Cuando hace varios meses introduje el tema de las propiedades minerales que dependen del estado de agregación, mencioné entre ellas a la dureza.

Cuando hace varios meses introduje el tema de las propiedades minerales que dependen del estado de agregación, mencioné entre ellas a la dureza.

Hoy nos ocuparemos de ese tema.

¿Qué se entiende por dureza mineral?

La dureza es la propiedad mineral que se refiere a la resistencia que opone un ejemplar a ser rayado por un objeto punzante, y depende de la calidad de los enlaces atómicos involucrados: cuanto más fuerte es el enlace, más duro es el mineral.

La dureza no debe confundirse con la tenacidad, que ya les expliqué hace tiempo en otro post y que tiene que ver con roturas y deformaciones, no con rayado.

Y por supuesto tampoco debe confundirse con esa otra propiedad denominada «raya», que se relaciona con el color.

Es importante señalar estas diferencias, ya que es muy común suponer que un mineral muy duro es también muy difícil de romper, lo que es exactamente a la inversa. Por lo general, los minerales más duros, (como por caso, el diamante) suelen ser sumamente frágiles.

Así pues, si bien las piedras preciosas, para serlo, exigen una dureza elevada, son casi todas muy propensas a quebrarse y/o astillarse.

Otro detalle importante a considerar es que la dureza es una propiedad vectorial, es decir que cambia ligeramente según la dirección de exploración.

¿Qué escalas se usan para su medición?

Existen numerosas escalas diferentes, dos de las cuales tienen un uso más mundialmente extendido.

Una de ellas, la de Mohs, es la que se usa normalmente en Geología, y en seguida la veremos en detalle. Es una escala relativa, sobre la base de minerales patrón, es decir que establece comparaciones, y no valores absolutos.

La otra escala, de Rosiwal es la privilegiada en Gemología, y acuña valores absolutos, como veremos en la segunda parte del post. Debe su nombre al geó³logo austríaco August Karl Rosiwal.

También en Gemología existen otras escalas como las de Vickers, Knoop, Brinell o Rockwell y otras más aún, todas las cuales pueden relacionarse numéricamente con la de Mohs y entre sí.

¿Cómo se establece la dureza en la escala de Mohs?

Se trata sencillamente de un listado de minerales seleccionados como patrones para comparar con ellos las durezas de todos los demás. Esta escala fue creada por el mineralogista australiano Friedrich Mohs, en el año 1824.

En cada caso, un mineral raya a otro de dureza menor, y es rayado por cualquiera de mayor dureza. El hecho de conferírsele un número a cada mineral de la lista, no implica otra cosa que un orden y no quiere decir que un mineral de dureza 4 sea cuatro veces más duro que otro de dureza 1, ni nada por el estilo.

Así, por ejemplo el diamante es miles de veces más duro que el talco, no solamente diez veces como podría pensarse por las posiciones en la tabla.

La escala de Mohs es la siguiente:

- Talco

- Yeso

- Calcita

- Fluorita

- Apatita

- Feldespato

- Cuarzo

- Topacio

- Corindón

- Diamante

En general, los minerales que aparecen en la escala son los más comunes y abundantes para esa dureza dada. Por supuesto eso sólo es posible cuando hay tantos minerales de esa dureza como para seleccionar uno entre ellos.

Pero esto no significa que el diamante sea ni común ni abundante, sino simplemente que entra en la escala como el de mayor dureza, porque no hay otro que lo supere en ese aspecto, al menos entre los fácilmente reconocibles.

¿Cómo se mide en la práctica la dureza con la escala de Mohs?

Lo primero que quiero recordarles es algo que dije un poco más arriba: la dureza es vectorial, de modo que muchos minerales pueden tener no un único valor de dureza, sino un rango, que incluye las variaciones de dureza en todas las direcciones posibles. Es por eso que al consultar las tablas, tanto puede aparecer un intervalo, como un número promedio, que incluye decimales, lo que no está contemplado en la escala de Mohs, y a muchas personas les llama poderosamente la atención.

Ahora pasemos a las operaciones prácticas para establecer la dureza.

La foma más simple de determinarla es encontrar cuál es el último mineral de la escala al que el ejemplar en análisis puede rayar, o a la inversa, cuál es el primero que puede rayarlo a él.

Si la muestra en exploración no puede rayar a la fluorita pero sí a la calcita, su dureza está entre 3 y 4. Y se definirá uno u otro valor según cuánta proximidad se aprecia a uno u otro, en función de la resistencia que se aprecie en cada caso.

En otras palabras, se debería contar con un mineral de cada dureza para probar los ejemplares que se desea definir. ¿Pero quién tiene en el bolsillo un diamante, un corindón, o un simple topacio? No muy práctico, ¿verdad?

Por eso existen sets comerciales que incluyen implementos semejantes a lápices con puntas de los minerales de la escala. Por cierto para los valores altos de la escala, los minerales naturales se reemplazan por aleaciones de dureza asimilable.

Pero el set sigue siendo caro, por lo cual, se ha generado una escala alternativa, que incluye elementos comunes con los que se pueden explorar los minerales incógnita.

Según esa escala, sabemos que:

Los minerales de dureza 1 se puede rayar fácilmente con la uña.

Los de dureza 2 se pueden rayar difícilmente con la uña. Por supuesto, depende de la fortaleza y salud de las uñas en cuestión.

Hasta la dureza 3 , se pueden rayar con una moneda o alambre grueso de cobre.

La dureza 4 permite fácilmente el rayado con un cuchillo de acero.

La dureza 5 se puede rayar difícilmente con un cuchillo, clavo o punta de acero.

La 6 sólo permite el rayado con una lija para acero, con una punta de vidrio o con los minerales de dureza superior.

Desde el 7 en adelante, los minerales rayan el vidrio.

El 8 exige herramientas de carburo de wolframio, o minerales más duros.

El 9 es rayado por herramientas de carburo de silicio o por el diamante.

El 10 no puede ser rayado, salvo por el propio diamante, y raya a todos los demás minerales.

Es interesante mencionar que a partir de la dureza 7, lo que suele hacerse es utilizar placas de dureza de valor conocido, a las que se raya con la muestra, para evitar dañar a esta última, ya que se trata normalmente de piedras preciosas, que es preferible no lastimar.

Ya para terminar, quiero mencionar algunas precauciones que deben tomarse a la hora de explorar la dureza de un mineral:

- Usar caras frescas, porque determinados grados de alteración provocan una disminución de la dureza.

- Asegurarse de que no haya pátinas de óxidos en la zona de exploración, porque se estaría probando la dureza del mineral pátina, y no la del mineral de interés.

- Limpiar siempre con el dedo la zona explorada, para asegurarse de que se ha logrado un verdadero surco y no se trata de la marca de polvo que un mineral más blando puede dejar sobre uno más duro. El ejemplo clásico es la marca de tiza con que se escribe en un pizarrón, obviamente más duro que ella. La marca que queda no es una herida de raya, sino el material desgastado desde la tiza misma.

- Tener en cuenta que algunos minerales pulverulentos, granulares o astillosos, pueden romperse y quedar aparentemente rayados, cuando lo que ocurre es un arranque de partículas, es decir una rotura, no un rayado. Para salvar esta posible confusión, conviene analizar la supuesta raya con una lupa de mano.

Como este post ya viene siendo bastante extenso, las preguntas que siguen serán motivo de la parte 2, que subiré el próximo lunes.

¿Hay alguna medición absoluta de la dureza?

¿Cómo se establece la dureza con la escala Rosiwal?

¿Esas escalas, qué relación guardan entre sí?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles, Estados Unidos.

Reconocimiento mineral. Las propiedades que dependen del estado de agregación.

Ya antes he comenzado a darles la información necesaria para que puedan reconocer los minerales a través de la simple observación y manipulación sencilla de una muestra de mano.

Ya antes he comenzado a darles la información necesaria para que puedan reconocer los minerales a través de la simple observación y manipulación sencilla de una muestra de mano.

Así pues, he completado los caracteres organolépticos y las propiedades que dependen de la luz, todo lo cual pueden leer en los correspondientes posts etiquetados con la palabra clave Minerales. Todo lo que en el cuadro forma parte de las dos primeras llaves ya ha sido, pues, explicado.

Hoy entraremos en la primera parte de la tercera llave: tenacidad. Pero vayamos por partes.

¿Qué es el estado de agregación de los minerales?

Esta expresión se refiere a varios aspectos del mineral, que inciden en las propiedades enumeradas en la llave, y que en muchos casos se condicionan también unas a otras.

Los principales elementos que conforman el estado de agregación y que actúan como factores condicionantes de las mencionadas propiedades son: composición química, estado cristalino (es decir el modo en que se ordenan los átomos componentes del mineral en el espacio) y tipos de enlaces entre los átomos y entre las moléculas que esos átomos constituyen.

De acuerdo con la manera en que esos factores se combinan entre sí, tanto el aspecto como las respuestas de los minerales a determinadas maniobras son muy diferentes. Entre las propiedades que se refieren a reacciones ante determinadas acciones, se encuentra la tenacidad, de la que hablaremos hoy.

¿Qué se entiende por tenacidad?

En el lenguaje cotidiano, tenacidad es sinónimo de tesón, constancia y hasta de obstinación, y algo de eso se refleja en el sentido que adquiere en mineralogía.

Pero veamos primero el origen del término. Tenacidad procede del latín, tenacitas y tenacitatis, palabras que derivan a su vez de tenax o tenacis, expresiones que aluden al sujeto u objeto que tiene una fuerte tendencia a sujetar fuertemente, o retener algo (¿les suena tenazas?), es decir que se opone a perder algo.

En el caso de los minerales, ese algo que ellos se oponen a perder es la forma original.

De allí, que se conozca como tenacidad a la propiedad que ostentan los minerales de oponerse a ser deformados o rotos a través de diversas maniobras, salvo la agresión de un objeto punzante. Aclaro esto porque cabe consignar que existe otra propiedad que veremos separadamente y que se refiere a la «rotunda negativa» a ser rayado por una punta. Esta última característica es la dureza, de la que hablaremos en otro post, y que lamentablemente muchos confunden con la tenacidad. Así pues, minerales muy frágiles pueden ser en cambio muy duros y viceversa.

Los diferentes modos de reaccionar ante las fuerzas aplicadas, permiten clasificar a los minerales, según su tenacidad en:

- Elásticos

- Plásticos o flexibles

- Maleables

- Dúctiles

- Séctiles

- Frágiles

Es importante aclarar que un mismo mineral puede exhibir más de una forma de tenacidad. Así es que hay metales que son maleables y dúctiles, por citar un caso.

¿Cuándo se dice de un mineral que es elástico?

La palabra elástico, es relativament reciente, ya que se generó en el Renacimiento, a partir del término griego ἐλατός (élatos) que se utilizaba para designar metales moldeados o forjados, y el sufijo τικός‚ (ticós) que significa relativo a.

En resumen, se puede interpretar como «relativo a los metales moldeados», y ése fue su sentido original, aunque más tarde se extendió el uso a materiales no metálicos, y así se lo aplica hoy a todos los minerales que pueden deformarse a través de la aplicación de una fuerza, y que recuperan su forma original al retirarse dicha fuerza.

Un ejemplo ya clásico es la mica, en lámina delgada.

Por cierto, debe destacarse que si los ciclos de deformación se repiten en cantidad suficiente, el material finalmente se rompe. En el ejemplo particular de la mica, bastan un par de ciclos.

¿Cuándo se dice de un mineral que es plástico o flexible?

Como siempre, me gusta recurrir a la etimología en toda presentación de nuevos conceptos.

En este caso, la palabra plástico procede del latín plasticus, que deriva a su vez del griego, idioma en el cual el término plastikós (πλαστικος) significa «relativo a lo forjado». Este término, por su parte está compuesto por el sufijo (ticós) que ya expliqué más arriba y el vocablo πλαστος (plastós), con la traducción de modelado o forjado.

El sinónimo flexible, por su parte es derivación del latín flexibilis que significa «que puede ser doblado», y procede de la palabra flexum = doblado y el sufijo -ble, que significa «susceptible de, o a». En resumen, la cualidad de flexible indica que algo puede ser doblado.

En su aplicación a los minerales, son considerados plásticos o flexibles aquéllos que pueden ser doblados o deformados con relativa facilidad, pero no recuperan la forma cuando se retira la fuerza actuante. Ejemplos clásicos son: el oro, el talco y las arcillas, entre otros.

¿Cuándo se dice de un mineral que es maleable?

La palabra «maleable» deriva del latín malleus que significa martillo, y en esta derivación alude al hecho de que determinados minerales se pueden reducir a hojas delgadas a través de golpes.

Porecisamente se define como maleable a un mineral cuando se lo puede extender en láminas o planchas a través de la aplicación de fuerzas. Esta propiedad aumenta cuando también se aplica calor.

Ejemplos de minerales maleables son el oro, la plata, platino, cobre, estaño, plomo, cinc, hierro y níquel, y es precisamente esa propiedad lo que aumenta su valor comercial.

¿Cuándo se dice de un mineral que es dúctil?

La palabra dúctil procede del término latino ductilis que alude a la capacidad de deformarse sin romperse, y sobre todo de extenderse en forma de hilos.

Consecuentemente, se dice de un mineral que es dúctil si puede ser reducido a hilos, cuando se le aplican los estímulos adecuados, que por lo general incluyen calor y fuerzas dirigidas.

La ductilidad es una cualidad relativamente corriente en los minerales metálicos como los preciosos oro, plata y platino, y el más modesto cobre.

¿Cuándo se dice de un mineral que es séctil?

La palabra deriva del latín secare que significa cortar, y precisamente se refiere a los minerales que pueden seccionarse con un cuchillo, o a los que se les puede arrancar virutas delgadas, sin que se produzcan verdaderas roturas. Ejemplos son el yeso, el talco, y las micas entre otros.

¿Cuándo se dice de un mineral que es frágil?

El origen del término es latino, generado por la palabra fragilis, derivada a su vez del verbo fractum que quiere decir quebrar o romper, y el sufijo il que significa «susceptible de».

En definitiva, un material es frágil cuando puede romperse. La mayoría de los minerales lo son, de modo que la fragilidad es la norma, y las otras formas de tenacidad son las excepciones.

Espero que esto les haya servido para reconocer las propiedades de sus muestras, y más adelante identificar la especie a que corresponden.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Qué sabemos de la amatista?

Ya hace un tiempo, mencioné el listado de las variedades preciosas del cuarzo, y entre ellas, merece un lugar destacado la amatista, ya que es considerada la más valiosa, y lo amerita por su belleza. De ella vamos a hablar hoy.

¿Qué es la amatista?

La amatista es una de las variedades macrocristalinas del cuarzo, es decir, por ende, que se trata de un mineral de composición esencial Si O2.

Esta composición hace que algunos autores la consideren un óxido, como la fórmula química indica; y otros, en cambio, atendiendo a su estructura cristalina, la ubiquen entre los silicatos, tal como pasa con el cuarzo mismo.

En la red cristalina de la amatista resultan capturados algunos óxidos de hierro (Fe +3), y ellos son los responsables de las tonalidades características a las que me referiré más abajo.

¿De dónde procede su nombre?

El nombre amatista proviene del término griego amethystos, en el que coexisten el prefijo negativo y el concepto de embriaguez. Esto se debe a la antigua creencia de que esta gema podía evitar emborracharse, o bien atenuar los efectos del estado de beodez.

Dicha creencia se relacionaba a su vez con una historia mitológica, según la cual Dioniso el dios del vino y la vendimia, (equivalente al Baco romano) acosaba a una doncella llamada Amethystos, quien no solamente no estaba interesada en él, sino que además únicamente deseaba una permanente castidad. Para lograrlo, acudió a la diosa Artemisa quien la transformó en una piedra blanca. Pero ni así pudo mantener a raya a Dioniso, quien despechado y arrepentido, manchó con lágrimas contaminadas con vino, su blancura, confiriéndole para siempre el tono púrpura que hace tan estimados los cristales de amatista.

¿Cuáles son la propiedades físicas de la amatista?

Como he señalado más arriba, la amatista es una variedad preciosa del modesto cuarzo, que además, dada su composición es el mineral más abundante de la corteza. Esto determina la amplia variabilidad de apariencias que puede asumir la gema que hoy nos ocupa, y es responsable también del hecho de que su dureza (7), tenacidad, diafanidad, etc., sean semejantes a las del cuarzo.

Respecto a su color, varía desde el violeta característico que puede ser más o menos intenso, dependiendo de la cantidad de óxido de hierro que contenga, hasta amarillo y aun incoloro.

Cuando la saturación de color violeta es excesiva, la amatista aparece a simple vista como prácticamente negra, lo cual le hace perder algo de su valor en el mercado.

Por otra parte, la distribución no homogénea del color es un rasgo típico, presentándose en general una gradación desde lo más intenso en un extremo hasta prácticamente incoloro en la base o el otro extremo.

Son comunes también las inclusiones de otros minerales, o de burbujas con contenido líquido o gaseoso. Esas inclusiones pueden restarle valor para su uso en joyería, salvo notables excepciones en las que aumentan la belleza de la gema. No obstante, cuando el uso es el coleccionismo, los ejemplares pueden valorizarse más por esas mismas inclusiones.

Otro rasgo característico de la amatista, es su fuerte tendencia a formar cristales perfectos y de gran tamaño. Se trata de cristales idiomórficos (de caras bien definidas) del sistema trigonal, hábito hexagonal y terminación piramidal. Raros y muy valorados son los cristales con ambos extremos piramidales.

Es muy común que haya crecimiento de numerosos cristales paralelos o divergentes, a veces en el interior de ágatas o geodas. Cuando los cristales se estorban unos a otros en el crecimiento, pueden resultar deformados, perdiendo algo de su valor. También figuras de corrosión o roturas desmerecen los ejemplares.

¿Cómo se forma?

La génesis habitual de las amatistas en en rocas ígneas, ya sea hipabisales o volcánicas. Entre las primeras se cuentan las pegmatitas, venas hidrotermales y cavidades de granitos preexistentes. Entre las segundas, los basaltos.

En general el crecimiento de las amatistas ocurre ocupando oquedades en el interior de las cuales se generan geodas.

A veces como parte del mismo proceso se forman también ágatas, quedando las amatistas incluidas en ellas. Las geodas son precisamente alveolos o huecos redondeados preexistentes a los que líquidos mineralizantes llevan nuevos elementos quÃmicos, que precipitan o cristalizan allí, tapizando las paredes con cristales perfectos.

Ocasionalmente la amatista puede aparecer en drusas. Una drusa es la estructura inversa a una geoda, es decir que en ella los cristales cubren por fuera las paredes de cuerpos redondeados preexistentes.

Si la erosión es intensa, las geodas y drusas pueden ser liberadas de las rocas que las alojan y ser transportadas por los ríos en cuyos cauces se las puede encontrar. En caso de tratarse de cristales aislados- sea por su origen o por haberse roto los conjuntos originales- debido a su fragilidad, rápidamente pierden su forma hexagonal y piramidal, para convertirse en cantos redondeados, que también se usan para joyería, pero de orden artesanal.

¿Dónde se la encuentra?

Los principales yacimientos del mundo se encuentran en los Montes Urales, en Alemania, Australia, en países africanos como Zambia y Túnez; Brasil, departamento de Artigas en Uruguay, Estados Unidos, Canadá, India, Sri Lanka, Bolivia, España y Argentina.

En Argentina, las amatistas más apreciadas por su color, son las de la Provincia de Córdoba, pero hay también en Catamarca, la Mesopotamia y hasta en la Patagonia.

¿Qué usos tiene?

La amatista es la variedad del cuarzo más apreciada y tiene tres usos diferentes: joyería, coleccionismo, y como piedra ornamental.

En general los cristales más perfectos se tallan (como se ve en la foto al pie) para usarlos engarzados en joyas, pero también más modernamente, suelen engarzarse los cristales enteros y sin modificar, en pendientes, o colgantes, según el tamaño.

Una buena parte de las amatistas menos perfectas se usan para tallar objetos de arte, o para adornarlos.

Finalmente los especímenes más raros y de mayor tamaño son buscados por los coleccionistas y museos.

Existen numerosas maniobras para modificar el color de las amatistas, tema que les recomiendo leer en el post cuyo link aparece más arriba, anclado en el término amatista.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post me pertenece y corresponde a un ejemplar de mi propia colección, originario de las proximidades de Cura Brochero en la Provincia de Córdoba. La he fotografiado junto al estuche de la cá¡mara para apreciar el tamaño. Se trata de un trozo de una geoda de amatista.

La foto de la gema pulida es de Jorge Bravo y la he tomado del libro:

Saadi, J. 2006. Gemología. Las Piedras Preciosas de la República Argentina. I.S.B.N.10:987-05-1943-1. I.S.D.N.13:978-987-05-1943-1. 183 pp.