Entradas con la etiqueta ‘Minerales’

Para el Mundial, conozcamos los recursos minerales de Rusia. Parte 1.

Como ya hice para otros campeonatos mundiales de Fútbol, voy a sumarme al de este año, haciendo un pequeño inventario de las riquezas minerales de Rusia.

Como ya hice para otros campeonatos mundiales de Fútbol, voy a sumarme al de este año, haciendo un pequeño inventario de las riquezas minerales de Rusia.

Y como el tema será extenso, lo trataré en dos posts correspondientes a dos lunes consecutivos. Hoy quiero presentar algunas generalidades que conviene tener en cuenta.

¿Cuáles son los rasgos más notables en la geografía rusa?

Aún después de la disolución de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS), Rusia continúa siendo el país más grande del mundo, con sus 17.045.400 kilómetros cuadrados. Esta superficie llega a duplicar tanto la de China como la de EEUU.

Dos peculiaridades caracterizan a Rusia: por un lado su extensa frontera, que a lo largo de más de 20.000 km la convierte en vecina de 16 países; y por otro, su escasa densidad poblacional, que ronda los 8 habitantes por km².

Por otra parte, cerca del 40% de los recursos naturales del mundo se encuentran concentrados allí. Pero ya veremos que no todas esas riquezas están enteramente aprovechadas, y en las presentes circunstancias tampoco son aprovechables.

Rusia cuenta con enormes reservas de agua y de materiales combustibles como gas natural- del que es el mayor productor y exportador del mundo-, carbón, y petróleo.

Tiene también concentraciones metalíferas, y podría llegar a explotar un mineral muy raro como el renio, del que hablaremos en el próximo post.

La enorme extensión de Rusia le da una diversidad suficiente como para que tradicionalmente se consideren en ella seis regiones diferentes:

- Rusia europea, que se extiende hasta los montes Urales y que al noroeste es bañada por el mar Báltico. Se destaca en ella la región del Volga, al sudoeste, que es probablemente el más conocido de sus múltiples ríos.

- La región de los Montes Urales, que como ya se indica en el nombre, no constituyen una cordillera imponente, pero sí muy conocida por ser el límite entre Europa y Asia.

- La Siberia Occidental que abarca 2.427.000 km² aproximadamente, entre los montes Urales, y el río Yeniséi. Comprende zonas de drenaje deficiente por su topografía baja y monótona, incluyendo por eso pantanos, lagos y ciénagas. Su clima es riguroso, con fríos extremos, como ocurre en todo el resto de Siberia.

- Siberia Central constituida por unos 4.122.000 km², situados entre los ríos Yeniséi y Lena, donde se encuentran accidentes geográficos de interés: el lago Baikal, y más al sur, los sistemas montañosos de Altái y de Sayanes, con alturas de entre 3 y 4.000 msnm.

- Siberia Oriental que representa el Extremo Oriente ruso y comprende unos 6.000.000 km². Se trata de la región que desde el este del río Lena y el sur del río Amur, llega hasta las costas del Pacífico. Por su posición en el complejo de las placas tectónicas, abarca varios macizos montañosos que acaban por el oriente en el estrecho de Behring y la península de Kamchatka, donde abundan los volcanes activos.

- La región del Ártico, escasamente poblada, y sólo por etnias originarias, cubierta siempre por el hielo.

Toda Rusia está sometida a un clima mediterráneo, por su distancia al océano en casi toda su extensión. lo que le vale extrema amplitud térmica, pero siempre en la zona de los fríos intensos, ya que no hay porciones de su territorio que alcancen latitudes menores a los 50° N.

Estas condiciones climáticas hacen que gran parte de Rusia se encuentre bajo la nieve todo el año, y que su suelo se encuentre helado, en el estado que se conoce como permafrost.

¿Es lo mismo decir recursos, yacimientos o riquezas minerales que hablar de yacimientos mineros, o de producción minera?

Esto ya fue explicado en detalle en este otro post que les recomiendo repasar, pero vale repetir el concepto central: para que un yacimiento mineral se convierta en yacimiento minero, su explotación debe ser rentable, es decir que el balance entre los costos y los beneficios debe arrojar ganancias, que además deben ser sostenibles por un tiempo suficiente como para justificar las inversiones requeridas.

En el post que he linkeado arriba todo está más profundamente analizado, pero también repitamos que a lo largo del tiempo, según cambien los precios, tanto del material a extraer como de los factores que entran en la ecuación de sus costos, un depósito puede ser por un tiempo yacimiento, y luego dejar de serlo, o viceversa.

¿Cuáles son las limitaciones en la explotación minera de Rusia?

Pese a su enorme potencial por la cantidad de concentraciones minerales presentes en su extenso territorio, las dificultades para su explotación son también importantes, razón por la cual, no todos esos depósitos son considerados yacimientos mineros, sino más bien meras reservas.

Efectivamente, las grandes distancias, con los correspondientes costos de transporte, el suelo helado, la rigurosidad del clima, la escasez y dispersión de la población, y la presencia casi permanente de nieve, son factores que atentan contra las posibilidades reales de su explotación en el estado actual de la tecnología.

¿Cuáles son los principales minerales que se encuentran en Rusia?

Los más importantes, de algunos de los cuales daré más explicaciones en el próximo post, son:

- Petróleo.

- Gas.

- Carbón.

- Oro.

- Diamantes.

- Plata.

- Platino.

- Hierro.

- Estaño.

- Uranio.

- Níquel.

- Plomo.

- Cobre.

- Sales de potasio.

- Cobalto.

- Wolframio.

- Antimonio.

- Renio.

Merece una mención especial el hecho de que Rusia tiene enormes reservas de agua potable, excediendo con mucho los requerimientos de su exigua densidad poblacional.

Hasta aquí lo que les he preparado para hoy. El próximo lunes continuaré respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos rusos de renio?

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos de hierro de Rusia?

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos de cobre en Rusia?

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos rusos de oro?

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos rusos de petróleo y gas?

¿Cuáles son las características geológicas de los depósitos rusos de platino?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página y desconozco al autor.

El aporte de Ignacio Domeyko a la ciencia geológica.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

Pero agreguemos un par de datos sobre su trabajo que en el post anterior no les referí, en homenaje a la síntesis, y para que no se aburrieran.

¿Qué aportes son particularmente importantes, de resultas del trabajo de Domeyko?

Básicamente hubo tres aspectos muy destacables en su legado: un reconocimiento geológico del territorio, un progreso en la aplicación de nuevas técnicas de explotación minera y la formulación de herramientas legales para el fomento de la minería.

Pero igualmente importante es su impulso al interés por la naturaleza viva, resultante de sus descripciones detalladas de las selvas al sur del Bío-Bío.

¿En qué fue un adelantado?

Ignacio Domeyko fue probablemente el primer científico moderno que alertó sobre los peligros de la deforestación, relacionándolos esencialmente con la casi absoluta dependencia de la leña como combustible en los hornos de fundición, sobre todo en las provincias del norte.

No obstante, su propuesta de solución no atendía a los problemas de polución que por entonces no se habían advertido. En efecto él sugirió el reemplazo de la leña por el carbón, generándose en consecuencia políticas de liberación de derechos aduaneros sobre el carbón importado.

Fue igualmente un pionero cuando, siendo rector de la Universidad, se ocupó de organizar estudios que estuvieran orientados a las ciencias prácticas, transformando la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en una Escuela de Ingeniería.

Por último, también hizo novedosas (y para la época, modernas) propuestas hacia una política indigenista en Chile.

¿Cómo definía los minerales y rocas?

Tal como se puede ver en la página escaneada, con la ortografía tan llamativa que ya les señalé en mi post anterior relacionado con Domeyko. A veces pienso que esa peculiar ortografía no es enteramente debida a la época, sino tal vez también al hecho de que no tuviera correctores de imprenta, y a que su idioma natal fuera el polaco. No estoy segura…

Una de las cosas que me parecieron llamativas es el uso del término felspato, en lugar de feldespato. Asumo que se debe a la traducción que realizó Domeyko del original en inglés: feldspar.

La definición actual de mineral, como para que comparen está en este link.

Luego de leer el parrafito verán que ya estaban en ciernes conceptos más actuales como la importancia de la paragénesis para reconocer minerales y rocas, pero eso es algo de lo que ya deberemos hablar in extenso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las gemas y sus supuestos poderes curativos.

Es muy común encontrar entre las «medicinas alternativas», numerosos anuncios acerca del «poder curativo» o como «talismán» contra las enfermedades, de las gemas. Bien vale la pena explicar el origen de esta susperstición popular.

Es muy común encontrar entre las «medicinas alternativas», numerosos anuncios acerca del «poder curativo» o como «talismán» contra las enfermedades, de las gemas. Bien vale la pena explicar el origen de esta susperstición popular.

¿Cuándo comenzó a difundirse esta creencia?

En realidad, tiene antecendentes desde la mismísima prehistoria, cuando todo acontecimiento que excedía el escaso conocimiento teórico de que se disponía, se explicaba con afirmaciones religiosas o mágicas. Así fue que se asumía que a determinadas similitudes fácilmente observables, correspondían relaciones de causa y efecto.

Ejemplo clásico es que se ofrecieran frutos rojos a los heridos, pensando que de ese modo repondrían la sangre perdida, también roja.

Con posterioridad, las civilizaciones antiguas comenzaron a suponer que los minerales de brillo intenso podian iluminar los intelectos, y así al infinito.

Pero el caso de las gemas como talismanes para prevenir enfermedades graves, o aun como agentes terapéuticos, data de la Edad Media, y desde entonces se ha perpetuado.

¿Con qué evento histórico se relaciona ese pensamiento mágico?

Hacia el año 1347, desembarcó en el occidente la peste bubónica, conocida también como peste a secas, o Muerte negra, responsable de una disminución de la población europea de entre 30 y 60%, según las diversas fuentes consultadas.

Según se cree, la peste llegó desde la India, llevada por los ejércitos mongoles, que avanzaron hacia el occidente, y que habrían llegado a sitiar la ciudad de Caffa (Génova). Fueron los fugitivos de ese sitio los que actuaron como vectores hacia el resto de Europa, y según las crónicas cuentan, ellos habrían adquirido la enfermedad porque los mongoles les arrojaban a través de catapultas, cadáveres infectados con la peste.

¿Cuál es la verdadera explicación?

Hoy se sabe, que más allá de la atractiva truculencia de la idea de cadáveres portadores de una muerte espantosa, arrojados por el aire, eran en realidad las pulgas las que albergaban el bacilo causante de la enfermedad. Y esas pulgas eran transportadas por las ratas, que convivían con los humanos, haciendo la transferencia necesaria; o bien, y peor aún, servían de alimento a los campesinos sitiados durante la hambruna de la guerra.

Lo concreto es que la peste se esparció por Europa entre 1347 y 1460, en sucesivos pulsos, diezmando a la población al causar millones de muertes.

Lo llamativo es que las clases pobres morían por las calles en números siempre crecientes, mientras que las clases más ricas sobrevivieron en su gran mayoría.

Por otro lado, por ese entonces, la riqueza se ostentaba entre otras cosas, a través del uso de piedras preciosas y gemas en general, y esa coincidencia entre el uso de gemas y la relativa escasez de muertes entre los ricos, llevó a concebir la idea de que eran las piedras preciosas las que actuaban como talismanes protectores contra la peste. Más tarde, cuando la peste decayó, se las consideró protectoras contra otras enfermedades.

Sin embargo, las causas de la escasa cantidad de muertes entre los poderosos se relacionaban en realidad, no con las piedras sino con los siguientes factores:

- En primer lugar, los ricos eran muchísimos menos, de modo que naturalmente siempre serían también menos sus muertes.

- Ante los primeros episodios que señalaban un brote de la epidemia, los ricos podían huir hacia otros sitios de sus extensas posesiones, lo que les estaba vedado a los pobres, atados a su pequeña concesión de labranza.

- Los ricos que se enfermaban, eran tratados en el interior de sus castillos, y sus muertes, que nunca acontecían en las calles, podían fácilmente atribuirse a otras causas; lo que se hacía para evitar el pánico entre los sirvientes, que de saber de qué había muerto el señor, habrían abandondao masivamente sus ocupaciones.

- Los palacios estaban algo más alejados de las tierras labrantías, establos y galpones donde pululaban las ratas, que las casas de los pobres.

- No eran los señores los que manipulaban los alimentos crudos, como cereales u hortalizas que eran visitados asiduamente por las ratas.

Por todas estas causas absolutamente lógicas, morían los pobres en cantidades ingentes, pero no los ricos, que casualmente se adornaban con gemas y piedras preciosas. Así surgió el mito de los poderes medicinales de las piedras.

¿Qué otras consecuencias sobre las costumbres populares tuvo esta creencia?

El anillo de bodas, adornado en lo posible con un diamante, surge de la misma superstición. En efecto, el diamante, la más cara de las piedras preciosas se constituyó, en la creencia popular, en el más poderoso de los talismanes. Por eso, los caballeros debían regalárselos a sus novias como medida de protección contra todos los males, salvo el casamiento, claro.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por el Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales de Los Ángeles.

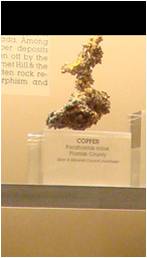

¿Una nueva aplicación para el cobre?

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

Hace ya casi cinco años, fue noticia lo que ahora les reseño, con la salvedad de que las investigaciones siguen su curso, y esto puede no ser exacto por mucho tiempo más, si nuevos resultados no refuerzan los hallazgos previos.

¿Cuál es, sintéticamente, la novedad?

Según resultó de un estudio realizado en Chile, el cobre sería muy efectivo en la reducción de bacterias, que resultarían eliminadas de los materiales patógenos, hasta en un 92 %. Por otra parte parece dificultar la adhesión bacteriana en las superficies de alto contacto potencial con ellas, en clínicas, consultorios, sanatorios y hospitales.

¿De dónde surge la información?

Se trata de un proyecto de investigación liderado por Valeria Prado, y cuyos resultados se presentaron como comunicación en el XIII Congreso de la International Federation of Infection Control (IFIC), que se llevó a cabo junto al XIII Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, realizados en 2012 en Buenos Aires.

¿Qué explicación científica se ha presentado?

La información surge de comparar en laboratorio las propiedades del cobre, con las del acero inoxidable, clásicamente utilizado como material estéril. Se expusieron láminas de ambos metales a distintas bacterias responsables de Infecciones Intrahospitalarias (IIH).

Sorprendentemente, el cobre parece superar al acero, según se confirmó en la continuación de las pruebas a lo largo de 30 semanas, en que sobre superficies de alto contacto y potencial contaminación, como barandas y manillas de camas, mesas de pacientes, porta sueros, apoyabrazos de sillas para visitas y lápices usados al anotar los signos vitales, se colocaron cubiertas de cobre metálico o aleaciones.

La reducción de la contaminación por bacterias en la superficies con cobre fue muy superior a la de las superficies testigo no tratadas con el metal. Por otra parte, el efecto bactericida del cobre permanece en el tiempo pues parece actuar como autodesinfectante.

La explicación que se presentó es que el cobre metálico en contacto con el oxígeno del aire se convierte en óxido cúprico que pasa a cuproso en forma constante, en lo que se conoce como reacción de Fenton. En esta reacción química se liberan iones cobre, que en contacto con las bacterias, y a nivel de su membrana celular oxidan las proteínas, que son esenciales para su vida. Esos mismos iones también desplazan a metales como el hierro, igualmente indispensables para la respiración de las bacterias.

¿Cuál es el estado actual del conocimiento?

Siguen las pruebas intrahospitalarias, y se busca extender el análisis de la aplicabilidad del cobre a mantener una mejor higiene en otros sitios como el tranporte público, en que las superficies tocadas por millones de personas diariamente, son vehículos de numerosas infecciones bacterianas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es una foto tomada por el Pulpo en el Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles.

Granulometría y Mineralogía de un perfil de loess en las cercanías de Córdoba, Argentina.

Este trabajo debe citarse como:

Argüello, G. L.; Dohrmann, R.; Sanabria, J. A.; Zahn, E. 2007. Granulometría y Mineralogía de un perfil de loess removilizado, en las cercanías de la Ciudad de Córdoba.(Resumen) Actas de las 6tas Jornadas Geológicas Y Geofísicas Bonaerenses, Mar Del Plata, 12 al 14 de Diciembre de 2007

Argüello Dohrman Sanabria Zahn 03102007.Doc by GracielaL.Argüello on Scribd