Entradas con la etiqueta ‘Fósiles’

Pruebas de la evolución biológica. Parte 2.

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Por qué hay quienes niegan aún hoy la Teoría de la Evolución Biológica?

¿Qué pruebas pueden mencionarse para apoyar la verosimiltud de la evolución de los seres vivos?

¿A qué se refiere el concepto de variación de las faunas en el tiempo?

¿A qué se refiere el concepto de formación de filogenias parciales?

Hasta aquí el post anterior. Hoy avanzamos con tres de las restantes preguntas:

¿A qué se refiere el concepto de formas intermedias, transicionales o de transición?

Se trata de fósiles que pueden reunir rasgos de dos taxones que hoy aparecen como muy diferentes entre sí, pero que seguramente derivaron uno del otro, así sea a través de numerosos eslabones intermedios, que pueden o no conocerse.

Tal vez el más clásico de los ejemplos es el que se refiere a la relación entre peces y anfibios, que casi no tienen parecido en la actualidad. No obstante, se han encontrado ejemplares de peces llamados Crosopterigios, que se parecen mucho a los más antiguos ejemplares conocidos de los anfibios denominados Estegocéfalos, que a los propios peces. De hecho, hoy se sabe que los Crosopterigios Rhifidistos podían respirar aire a través de su vejiga natatoria, y solamente son notables las diferencias con los Estegocéfalos en lo que se refiere a presencia de las extremidades, de las que los peces carecen.

Si bien pueden faltar hallazgos de algunos ejemplares intermedios, es muy razonable asumir que los Crosopterigios son ya formas precursoras de una transición entre los peces y los reptiles

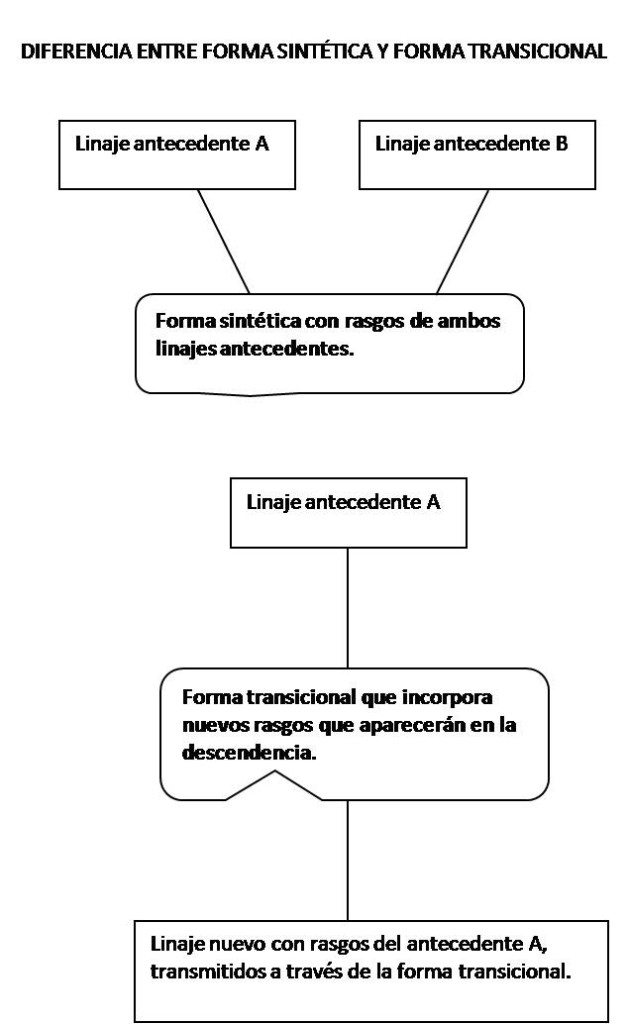

¿A qué se refiere el concepto de formas sintéticas?

En este caso se trata de fósiles que reúnen rasgos de dos taxones que más adelante en el tiempo aparecerán claramente separados entre sí.

Un clásico ejemplo es el Cynodon del Oligoceno superior, que reúne rasgos de dos ramas que luego serían muy diferentes: los Cánidos y los úrsidos, que comprenden hoy a los perros y los osos respectivamente.

Ese Cynodon habría sido seguramente el antepasado común de ambos linajes, o lo que se llama forma sintética. Para ver claramente la diferencia entre formas sintéticas y transicionales, les armé el dibujito de la Figura 1.

Figura 1

¿A qué se refieren el concepto de embriología comparada, y la aparición de órganos rudimentarios recesivos?

Para comprender este concepto, se requiere saber que existe una disciplina conocida como Embriología comparada, que como su nombre lo indica, analiza los embriones de diversas especies, y busca sus similitudes y diferencias.

Estudios en ese marco han demostrado que las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que estaría indicando que provienen de un antepasado común, y que sólo a lo largo del desarrollo embrionario, las distintas especies se van diferenciando en mayor o menor medida, y más temprano o más tarde, según que estén menos o más emparentadas respectivamente.

Esos primeros estudios se van ineludiblemente confirmando según avanza el conocimiento del ADN de las distintas especies.

El dibujo que ilustra el post lo demuestra muy claramente. En ella se ven, de izquierda a derecha los embriones en tres distintas etapas comparables entre sí, del desarrollo. de un pez, una salamandra, una tortuga, un pollo, un cerdo, un ternero, un conejo y un humano.

Mirando de arriba hacia abajo se observa que los primeros estadios son muy parecidos, y sólo hacia el final de la gestación se observan las diferencias más importantes.

Se suma a esto la existencia de lo que se llaman órganos recesivos, que no son más que porciones anatómicas que aparecen atrofiadas y no funcionales en especies descendientes de otras, en las que esos órganos sí prestan utilidad.

Ejemplo paradigmático es la cintura pelviana atrofiada y rudimentara que presentan las ballenas, que hoy no tienen extremidades posteriores. Las ballenas son mamíeros que aparecen como evolución de un linaje de reptiles, en los que las patas posteriores eran funcionales.

Ambas observaciones (embriología comparada y órganos recesivos) sólo pueden conducir a la deduccción de que unas especies han evolucionado desde otras, conservando antiguos rasgos de sus antepasados, no necesariamente útiles.

Haeckel resumió esta teoría con la famosa frase «La ontogenia es la clave de la filogenia», que se conoce también como Principio de actualismo biológico, por comparación con el actualismo geológico.

Aclaremos que ontogenia significa «origen del ser» y filogenia es el «origen del phylum». Agreguemos que si bien en sentido estricto, phylum es una categoría taxonómica entre el reino y la clase, se aplica en este contexto a prácticamente todas las categorías (familia, género o especie, por caso).

En otras palabras, la evolución de un ser individual de alguna manera reproduce la evolución del género, especie, etc, al que pertenece.

Hasta aquí la parte 2 de este tema, que terminaré la semana próxima, contestando a las siguientes preguntas:

¿A qué se refieren las pruebas paleogeográficas?

¿A qué se refiere el concepto de transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de aquí. El autor es, según lo que allí se indica, Romanes, G. J.

Pruebas de la evolución biológica. Parte 1

Hace un par de semanas vimos con sorpresa que todavía hoy existen pseudocientíficos que afirman que la Tierra es plana.

Hace un par de semanas vimos con sorpresa que todavía hoy existen pseudocientíficos que afirman que la Tierra es plana.

De la misma manera, hay grupos, sobre todo de fanáticos religiosos, que niegan la evolución biológica.

Por ese motivo me pareció interesante mostrar hoy las pruebas científicas que la apoyan.

Debo aclarar que el tema de la evolución es muy extenso, complejo y apasionante, por esa razón, este post (que además debo dividir, excepcionalmente, en tres partes para no cansarlos) sólo se refiere a un aspecto: cómo se comprueba que no hay delirios en la teoría evolutiva que la ciencia apoya.

Pero vendrán también más adelante posts relativos al origen mismo de la vida; a las maneras es que se demuestra la falsedad de los argumentos en contra de la teoría evolutiva; a la enumeración de las principales reglas de la evolución biológica; y a las extinciones masivas. Todos temas que no incluíahora, porque cada uno de ellos merece post propio.

¿Por qué hay quienes niegan aún hoy la Teoría de la Evolución Biológica?

Hay al menos un par de razones muy bien identificadas, y ellas son: por un lado las convicciones religiosas que reniegan de la evolución porque ella no es compatible con la creencia en actos creacionistas independientes unos de otros.

Por el otro lado, una mezcla de soberbia y de desconocimiento, que hacen que muchas personas se nieguen a asumir un antepasado tan poco aristocrático como un simio. Hasta allí la soberbia. Y ahora la ignorancia: en ninguna parte de la teoría evolutiva se afirma que los hombres desciendan del mono.

Lo que la Teoría indica es que tanto hombres como monos, tenemos antepasados comunes, pero no somos descendientes unos de otros. El linaje compartido se separa mucho antes en el tiempo geológico. Y viendo las acciones del hombre, y su relación con el medio que habita, no sé todavía cuál de las dos ramas que se escindieron fue más lista…

¿Qué pruebas pueden mencionarse para apoyar la verosimiltud de la evolución de los seres vivos?

Una larga lista, que merece ser analizada paso a paso, como haremos en seguida. Esa lista incluye:

- La variación de las faunas en el tiempo.

- La formación de filogenias parciales.

- El hallazgo de formas intermedias, transicionales o de transición.

- El hallazgo de formas sintéticas.

- La embriología comparada, y la aparición de órganos rudimentarios recesivos.

- Las pruebas paleogeográficas.

- La transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos.

¿A qué se refiere el concepto de variación de las faunas en el tiempo?

Este concepto está fundamentado en los hallazgos paleontológicos, que hacen evidente un hecho incontrastable: las floras y faunas que una vez poblaron la Tierra, no son en absoluto idénticas a las que hoy viven.

Miles son los ejemplos posibles: trilobites, ammonites, dinosaurios, megaterios, tigres dientes de sable, mamuts y gliptodontes, hoy ya no existen, pero sus restos permanecen, aportando la prueba de que no son meras especulaciones, y de que en algún momento habitaron el planeta.

Si lo pensamos un poco, este hecho, unido al conocimiento de que una ley fundamental de la biología es que todo ser vivo procede por generación natural de otro que lo precede, sólo podemos deducir que la desaparición de esos seres, y la aparición de otros diferentes es, lógicamente el resultado de la evolución de aquéllos que desaparecieron, hacia los que hoy medran en la Tierra.

Pero sigamos, que hay muchas pruebas más.

¿A qué se refiere el concepto de formación de filogenias parciales?

Comencemos definiendo el término «filogenia». Etimológicamente procede del griego, idioma en el que «phylon» significa tribu o raza, y «gen» implica el concepto de producir o generar. Así pues hoy se aplica a las especialidades, tanto de la biología como de la paleontología, que se ocupan del origen y posterior desarrollo de las especies vivientes o extinguidas.

El término fue creado por el biólogo Ernst Häckel ya en 1866. A lo largo de las investigaciones de esta disciplina, se fueron comprobando las ideas de los biólogos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, principales impulsores del Evolucionismo.

Ahora definamos las filogenias parciales, también conocidas como series filogenéticas o series filéticas, que no son otra cosa que sucesiones de formas que van apareciendo a lo largo del tiempo, en depósitos sedimentarios de edades cada vez más recientes; y que van dejando el registro de los cambios morfológicos entre una especie y las que de ella derivan.

Sólo se consideran válidas las series filéticas que cumplen dos requisitos, además del obvio, de pertenecer al mismo género.

Esos dos requisitos son:

- las series filéticas deben respetar la línea del tiempo, es decir que no puede haber inversiones en la evolución. En otras palabras, no pueden aparecer en la serie especies más jóvenes, metidas entre eslabones más viejos de la cadena evolutiva que se asume.

- las que se consideran especies diferentes dentro de la serie filética de un género dado, no pueden mostrar el cambio en uno solo de los rasgos morfológicos, sino en la mayoría, porque de no ser así, podría tratarse de simples deformidades, o cambios de variedad intraespecíficas, y no de una evolución hacia otra especie.

A lo largo de la Historia de la Paleontología hubo numerosos errores que debieron retirarse del catálogo de las series filéticas aceptadas.

Un excelente ejemplo de filogenia parcial, es la que se ve en la imagen que ilustra el post, en la que se muestra la evolución de los équidos norteamericanos.

También en Europa se había intentado reunir determinados hallazgos fósiles para generar la línea evolutiva del caballo moderno; pero quedó luego claro que se trataba de un error, ya que se habían incluido ejemplares de distintos géneros o aun diferentes en los taxones más altos. Esa falsa serie filética incluía al Palaeotherium, Anchitherium, Hipparion y Equus, todos los cuales son de distintos géneros de la familia Equidae, y el Palaeotherium se distingue inclusive a nivel de familia.

Hasta aquí el post de hoy. La semana próxima responderé las siguientes preguntas:

¿A qué se refiere el concepto de formas intermedias, transicionales o de transición?

¿A qué se refiere el concepto de formas sintéticas?

¿A qué se refieren el concepto de embriología comparada, y la aparición de órganos rudimentarios recesivos?

Y en la tercera parte del post, el lunes siguiente, responderé a las preguntas restantes:

¿A qué se refieren las pruebas paleogeográficas?

¿A qué se refiere el concepto de transformación gradual de los órganos a lo largo de los tiempos geológicos?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de aquí.

¿Qué es la Tafonomía?

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

Hoy nos vamos a ocupar de una disciplina nacida como parte integrante de la Paleontología, y que ya ha adquirido la entidad de una ciencia independiente, con numerosas e importantes aplicaciones.

¿Qué es la Tafonomía?

Etimológicamente, el término Tafonomía procede del griego τάφος‚ (taphos), que significa enterramiento, y de νόμος (nomos) que significa norma o ley. El primero en utilizar esta denominación fue el paleontólogo ruso Iván Efremov en 1940, quien lo acuñó para describir la disciplina que se ocupaba de analizar los cambios ocurridos sobre los restos, marcas, huellas y/o productos de organismos biológicos, durante su incorporación a la litosfera.

¿Qué es un yacimiento de fósiles?

¿Qué partes comprende la Tafonomía?

Hay esencialmente dos grupos de procesos dentro de los que son estudiados por la Tafonomí. Ellos son objeto de estudio para dos subdisciplinas: la Bioestratinomía que analiza la fase bioestratinómica; y la Fosildiagénesis que se ocupa de la fase fosildiagenética.

Los procesos de los que se ocupa la Bioestratinomía son todos los que dan lugar a la producción y/o acumulación de lo que se conocerá luego como fósiles, siempre que ocurran de manera superficial, ya sea subaérea, subacuática o eventualmente en cuevas someras. Es decir que ocurren en una etapa previa al enterramiento. Aquíse incluyen cambios en los restos orgánicos, que suceden inmediatamente o muy poco después de la muerte, y son por ejemplo, la descomposición, desarticulación, fragmentación, alteración, carroñeo, colonización, necrocinesis (transporte del resto por agentes biológicos o geológicos), resedimentación (es decir nuevo depósito a veces a mucha distancia del sitio original del deceso), etc.

Esta fase se minimiza hasta casi ser inexistente en los organismos endobiontes, los cuales por vivir enterrados, al fallecer ya están incorporados al sustrato.

Los procesos de la Fosildiagénesis o fase fosildiagenética, suceden con posterioridad al enterramiento. Durante esta fase, algunos de los procesos de la fase anterior no se interrumpen, sino que se van completando, como es el caso de la descomposición y a veces también la fragmentación y desarticulación hasta cierto grado.

Procesos generalmente posteriores son la cementación, disolución, relleno, permineralización, reemplazo, deformación, reelaboración, etc. Muchos de estos procesos son los de la fosilización propiamente dicha, y ya los he explicado en otro post. Todavía en posteriores etapas, los fósiles pueden llegar a fragmentarse hasta desaparecer inclusive.

¿Cuál es su aporte a la Geología?

Todas las observaciones que la tafonomía realiza, interpreta y organiza, permiten reconocer o al menos dar pistas acerca de la evolución del paisaje en el que los fósiles son encontrados. Mientras que el fósil en sí mismo brinda información sobre su ambiente vital, el clima reinante durante su existencia y su posición en la estructura ecológica y evolutiva; las informaciones tafonómicas no se relacionan sólo con el tiempo de vida de los organismos, sino con todo el tiempo geológico a partir de allí y hasta el presente.

El registro fósil (conjunto de todos los fósiles encontrados ya sea en un sitio, en un biocrón dado, o como total absoluto de los hallazgos conocidos) en sí mismo, por lo general rinde menos información cuanto más antiguo es, porque suele ser más escaso y peor conservado. En cambio, la información tafonómica se enriquece cuanto más antiguo es el fósil analizado.

¿Qué otras aplicaciones tiene la Tafonomía?

Desde el siglo pasado, el XX, los métodos de análisis tafonómico comenzaron a encontrar numerosas formas de aportar información útil no solamente para otras áreas de la Paleontología, como por ejemplo la Paleobiología, Paleoceanografía, Icnología, Bioestratigrafía, y hasta Tectónica; sino también fuera de las ciencias geológicas. Son numerosos los ejemplos de aplicación en arqueología y medicina forense.

Por supuesto este post no constituye sino un aperitivo para una materia tan sustanciosa que nos convocará muchas veces en el futuro, ya van a ver.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. 1988. La Tafonornía: un subsistema conceptual de la Paleontología. Coloquios de Paleontología, 41 (1986-1987): 9-34.

Tipogénesis, tipostasia y tipólisis, ¿de qué se trata?

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.¿Cuál es el curso normal de la evolución de las especies?

A lo largo de toda la historia de los hallazgos fósiles, ha podido establecerse una cierta regularidad en la gran mayoría de los grupos biológicos ya extinguidos.

Lo que se observa es que dentro de un género, familia, etc., aparece un aumento progresivo de taxones, que después de alcanzar un número máximo en su diversificación, se mantienen sin cambios por un cierto tiempo, para más tarde comenzar a decrecer en cantidad, hasta desaparecer por completo del registro fósil.

Esas tres etapas que han podido reconocerse fueron denominadas tipogénesis, tipostasia y tipólisis.

¿Qué es la tipogénesis?

¿Qué es la tipostasia?

¿Qué es la tipólisis?

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de aquí.

Glipto Boy (Billy), el «armadillo gigante» de la Era del Hielo 2.

Hola, chicos, otra vez nos convoca una película de la superdivertida serie La Era del Hielo, de la que ya hemos hablado varias veces. Esta vez quiero que charlemos de Glipto Boy, o Billy, ese bicho parecido a un enorme tatú carreta que aparece en la segunda historia de la serie.

Hola, chicos, otra vez nos convoca una película de la superdivertida serie La Era del Hielo, de la que ya hemos hablado varias veces. Esta vez quiero que charlemos de Glipto Boy, o Billy, ese bicho parecido a un enorme tatú carreta que aparece en la segunda historia de la serie.

Y vamos a hacernos algunas preguntas, que nos permitirán aprender algo, al mismo tiempo que recordamos tan graciosas aventuras.

¿Qué clase de animal representa Glipto Boy?

Por supuesto que definirlo no es tan fácil ni seguro, porque lo que vemos no es más que un dibujito animado, pero podemos suponer que está inspirado en un gliptodonte, ya que es lo que parece representar.

Y entonces la pregunta es ¿cómo eran los gliptodontes? A eso debo responder que si bien se parecen un poco a los armadillos, quirquinchos o animalitos similares, no son sus antepasados directos, como muchos tienden a creer. En efecto los gliptodontes no son tan parecidos a los dasipódidos (que son los armadillos) como uno podría pensar.

La confusión surge porque unos y otros presentan una coraza protectora externa, que en los gliptodontes (ya extinguidos) se conserva muy bien, a pesar de los miles de años transcurridos desde su desaparición.

Sin embargo, la diferencia más importante es que mientras que la caparazón de los gliptodontes era enteramente rígida, la de los dasipódidos está articulada en su parte media, de manera que permite a los animalitos convertirse en bolitas completamente acorazadas cuando hay alguna amenaza, como habrán visto en muchos dibujitos animados.

¿Qué caracteristicas tenían los gliptodontes?

Empecemos por decir que esos bichitos (bueno, bichotes en realidad, porque podían llegar a ser tan grandes como un pequeño automóvil, tipo Fiat 600) podían medir unos 3,3 metros de longitud, y hasta 1,5 metros de altura. Su peso llegaba a superar las dos toneladas.

Por eso mismo no eran muy ágiles, pero sí muy fuertes, cosa que naturalmente requerían para soportar su propio peso.

Por ser herbívoros, su papel era de presa de los grandes carnívoros de la época, pero además de contar con su armadura protectora, tenían también una robusta cola, que en algunas especies estaba ornamentada con puntiagudas proyecciones óseas que podían muy bien quebrar los huesos de sus depredadores.

Más abajo veremos que hay dos términos que no deberíamos confundir: gliptodonte y gliptodontino. Este último se aplica a toda una subfamilia, dentro de la cual Glyptodon es sólo uno de los géneros que esa subfamilia comprende. Y a los miembros de ese género en particular se les llama gliptodontes.

Ahora bien el género Glyptodon se divide a su vez en numerosas especies, por eso, no debemos confundirnos: cuando hablamos de Glipto Boy, usamos la palabra gliptodonte que tiene un sentido más general.

Mejor todavía sería llamarlo gliptodontino, porque al ser un dibujito, no podemos saber qué especie de Glyptodon representa, o si en una de ésas era un gliptodontino de otro género.

Es decir chicos, que todos los Glyptodons son gliptodontinos-, pero no todos los gliptodontinos son Glyptodons ni gliptodontes, ¿se entiende?

¿Cuál es la completa clasificación de los gliptodontes?

Expliquemos un poco mejor esto de los taxones. Taxones son los distintos conjuntos o categorías dentro de una clasificación. Es por eso mismo que un sinónimo de clasificación es taxonomía, como pueden leer en este viejo post.

Abajo verán los taxones en los que se va dividiendo toda la fauna hasta llegar a los gliptodontes. Vamos de lo más general a lo más específico.

Reino: Animalia (obviamente son animales)

Filo: Chordata (tienen una cuerda dorsal)

Subfilo: Vertebrata (tienen columna vertebral)

Clase: Mammalia (son mamíferos)

Subclase: Theria. (esto lo distingue de los animales que se desarrollan en huevos fuera del organismo materno)

Infraclase: Eutheria (eso significa que nacen suficientemente desarrollados como para no tener que permanecer en una bolsa materna o marsupio, como les pasa en cambio a los canguros y otros marsupiales).

Superorden: Xenarthra o Edentata. Para entender de acá en adelante, lean un poquito más, y ya verán…

Orden: Cingulata

Familia: Chlamyphoridae

Subfamilia: †Glyptodontinae (la cruz adelante significa que todo el taxón corresponde a ejemplares extinguidos). A todos los miembros podemos llamarlos gliptodontinos de manera general.

Hacia abajo, aparecen ya numerosos Géneros, uno de los cuales es †Glyptodon; y dentro de ese género hay también muchas especies.

Pero como ya les dije antes, nosotros no podemos aseverar si Billy es o no un verdadero Glyptodon, y de serlo no podemos tampoco saber a qué especie pertenece, porque el aspecto fundamental con el que se relaciona la metodología para clasificar los fósiles de gliptodontes, es según el diseño de las placas que conforman su caparazón. Y a eso no podemos verlo en el dibujito de la película.

¿Por qué los gliptodontes son clasificados del modo que lo son?

Ya les expliqué en pocas palabras la manera en que se categoriza a los gliptodontes hasta el nivel de infraclase. Ahora veamos lo que sigue.

Los gliptodontes son miembros del superorden Xenarthra, que también se conoce como Edentata, según la característica dominante que se quiera reflejar.

Xenarthra procede de dos palabras griegas que significan: xenós= extraño, ajeno, raro; y arthrós= articulación. Es decir que se pretende indicar que los xernarthras o xenartros, tienen articulaciones extrañas, porque sus vértebras tienen carillas adicionales.

El término Edentata, en cambio, se refiere a otra característica del grupo, que también se expresa con el término Desdentados.

Pese a lo que parece indicar, los edentados no carecen de dientes, sino que tienen una dentadura relativamente rudimentaria, donde incisivos, caninos y molares no se diferencian entre sí, salvo por unas muy ligeras variaciones en los dientes delanteros.

Cuando designamos a un orden de organismos con el término Cingulata, estamos implicando la clase de cobertura externa del cuerpo, que en los cingulata (o lórica) se compone por un caparazón.

La familia Chlamyphoridae debe su nombre a las palabras que indican manto y perforado, porque su caparazón ostenta ornamentaciones medianamente porosas.

La familia Chlamyphoridae debe su nombre a las palabras que indican manto y perforado, porque su caparazón ostenta ornamentaciones medianamente porosas.

Y finalmente llegamos al término Gliptodontinae, que resulta de las palabras glyptós= labrado y donto= diente, lo que en definitiva significa «dientes esculpidos o labrados», porque pese a la falta de diferenciación de los dientes entre sí, ellos ostentan un surco bien definido.

¿Cuándo y dónde vivieron los gliptodontinos?

Si nos referimos al término más abarcativo, es decir que hablamos de la subfamilia Gliptodontinae, su biocrón (tiempo total en que existieron) abarca el intervalo entre el Eoceno tardío y el Holoceno temprano.

Si hablamos de los gliptodontes, en cambio, su tiempo de vida fue entre el Pleistoceno y el Holoceno temprano, es decir desde hace unos 2,5 millones de años y hasta hace unos pocos miles de años atrás.

Los gliptodontes ocuparon todo el continente americano, pero fueron más abundantes en el hemisferio sur, y se los encuentra sobre todo en las áreas de lo que alguna vez fueron pastizales, porque de ellos se alimentaban.

Efectivamente, al tener cuellos relativamente rígidos y tanto peso, no podían estirarse mucho, ni pararse en dos patas para aprovechar las hojas de árboles y arbustos, de allí que su comida estuviera constituida por las pasturas, propias de las grandes praderas norteamericanas, y las pampas argentinas y de países aledaños.

Se supone que los gliptodontes se movilizaban en pequeños grupos familiares en las que los machos protegían furiosamente sus crías contra los depredadores, y su territorio, contra otros grupos familiares.

¿Quién descubrió los primeros fósiles de gliptodonte?

Si bien Charles Darwin fue un prolijo y prolífico investigador de los mamíferos sudamericanos, ya la primera mención de un especimen que podría pertenecer al género Glyptodon aparece en 1823, en la primera edición del trabajo de Georges Cuvier «Ossements Fossiles» (Osamentas fósiles).

¿Cuándo y por qué se extinguieron?

Como siempre, en los grandes fenómenos naturales no puede reconocerse una causa única, sino que hay una convergencia de ellas.

Aparentemente la intervención humana tuvo alguna injerencia, ya que los nativos de la zona habrían consumido su carne y/o utilizado sus caparazones como refugios que hasta podían transportar de ser necesario.

Pero mucho más importante habría sido el cambio climático que por sobre todas las cosas puso en crisis el tipo de vegetación de la que los gliptodontinos se alimentaban.

Y por cierto, como en casi todas las extinciones, la propia evolución es en parte responsable de ellas, como veremos en algún otro post más adelante.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

La otra foto es mía, tomada en el Museo de Ciencias Naturales Bartolomé Mitre de la Ciudad de Córdoba, un lugar que vale la pena visitar.