Archivo de la categoría ‘Turismo geológico’

Inauguración del Museo de la Cal en La Calera, Córdoba

El 14 de diciembre de 2017 se inauguró en la ciudad de La Calera, Córdoba, el primer museo del paí dedicado a la cal.

Los recorridos guiados muestran cómo era el proceso productivo de la cal, desde la descarga de la leña hasta el producto final que se comercializaba en todo el país.

El recorrido comienza en una oficina de informes, que  era la antigua mesa de entrada de los trabajadores, y pasa por los vestuarios del personal y los diferentes puestos que ocupaban cada uno.

era la antigua mesa de entrada de los trabajadores, y pasa por los vestuarios del personal y los diferentes puestos que ocupaban cada uno.

Luego, los visitantes podrán observar cómo se iniciaba el proceso en las bocas de carga de la piedra caliza, en la parte alta de los hornos, las zonas de precalentamiento, de fuego o calcinación, el hogar para la leña grande, los ceniceros, los depósitos de cal, y la zona de extracción por un túnel.

También pueden observarse las típicas herramientas de trabajo como carretillas, zorras caleras, malacates, palas, pinchos, picos y hasta la vestimenta de los operarios.

La entrada es libre Libre y gratuita, con visita guiada, de lunes a viernes de 9 a 14 hs.

La dirección del museo es Guatemala 276 a cien metros de la estación de Calera Central.

La imagen fue extraída de la página de Facebook de la Municipalidad de La Calera.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

El lago Nahuel Huapi.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

Debo reconocer que aunque les aconseje lo contrario, no conozco todavía este lugar, y es por mi propia culpa, ya que toda vez que planeo un viaje que no sea de trabajo, mis ojitos se van por el planisferio hacia los climas cálidos. No hay caso. 😀 . Pero eso no me impide estudiar otras latitudes, y de eso vamos a hablar hoy, como les prometí hace bastante.

¿Dónde queda el Lago Nahuel Huapi?

La principal razón por la cual he incluido este sitio entre los top ten de lugares a conocer en Argentina, es que se trata del primer entorno declarado Parque Nacional en nuestro país, ya en el año 1934.

Originalmente eran 7.000 ha pertenecientes a Francisco Pascasio Moreno, quien las donó para asegurar su preservación. Más tarde se anexaron otros terrenos hasta constituir un espacio de 717.261 ha, con distintos grados de protección legal, dispuestos en una franja de unos 60 km de ancho, y unos 170 km de longitud.

El parque está enclavado en la cordillera neuquina, en altitudes de entre 700 y 3.400 msnm, en la porción sudoeste de la provincia de Neuquén y oeste de la de Río Negro. La máxima protección corresponde al Parque Nacional Nahuel Huapi, con 473.352 ha; al oeste de la cual comienza la Reserva Nacional Nahuel Huapi; y por último existe la Reserva Natural Estricta Nahuel Huapi, también más protegida que la anterior.

¿A qué se debe el nombre?

El lago fue denominado Nahuel Huapi, en realidad de manera errónea, por los primeros pobladores blancos, ya que en idioma original, el nombre había sido asignado por los antiguos pobladores mapuches, no al espejo de agua, sino a la isla conocida hoy como Victoria, que es la más extensa de todas.

La expresión mapuche significaba pues. Isla del Yaguareté, porque por entonces ese animal abundaba en la zona.

¿En qué entorno geológico está enclavado?

Si bien el lago mismo responde mayormente a dos grandes procesos: la tectónica y la glaciación, es interesante reconocer toda la geología regional.

En los comienzos de la era Paleozoica (de 350 a 570 millones de años atrás) toda la zona del Parque Nahuel Huapi estaba ocupada por un mar somero y templado. Ya hacia el final de esa era, alrededor del Pérmico, un descenso térmico pronunciado, dio nacimiento a una glaciación.

Al comenzar la era Mesozoica, hace unos 200 millones de años, y todo a lo largo de ella, se produce un intenso vulcanismo, y más tarde, al aproximarse el final del Mesozoico y comenzar el Terciario, se inicia el importante ascenso de la cordillera de los Andes, relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Esa activación tectónica estimula el vulcanismo que se hace más ubicuo.

Ya en pleno Pleistoceno, (hace unos dos millones y medio de años), se inician las glaciaciones que modelaron el paisaje preexistente, y entre otras cosas generaron los espacios que luego ocuparía el lago mismo. Al moderarse la temperatura, hace unos 11.000 años, los hielos empezaron su retirada, y las depresiones que el enorme peso de las masas heladas había generado, fueron ocupadas por las propias aguas de deshielo, y se constituyeron los lagos y lagunas.

Hoy solamente se conservan glaciares de montaña en las proximidades del cerro Tronador.

¿Cuáles son las particularidades del Lago Nahuel Huapi?

El espejo de agua cubre aproximadamente 550 km². Por supuesto la superficie efectivamente ocupada es variable en el tiempo, según cambien los aportes de precipitaciones y deshielos. La profundidad es de alrededor de 438 m.

El eje mayor del lago tiene dirección noroeste- sudeste, y uno de sus brazos lobulares, el Tristeza, casi alcanza la frontera con Chile. Los otros seis brazos se denominan: Campanario, Blest, Machete, del Rincón, Última Esperanza y Huemul.

¿Qué más podemos agregar?

- desde el punto de vista más estrictamente científico, es un interesante reservorio de información concerniente a la historia geológica de la región. En efecto, las características sedimentaciones en varves, que ocurren en los lagos glaciarios (y que explicaré en detalle en otro post) permiten muy buenas dataciones, al mismo tiempo que el análisis del propio material informa sobre cambios acontecidos en el tiempo. De hecho, hay proyectos en curso que están extrayendo núcleos en perforaciones, que permiten dilucidar la historia regional.

- Con respecto a un fenómeno acontecido entre los días 21 y 22 de mayo de 1960, el lago mostró un comportamiento pocas veces registrado en lagos continentales. Recordemos primero que en esos días tuvo lugar el sismo más fuerte que se haya registrado desde que se usan aparatos modernos para su medición: el de la zona de Valdivia en Chile, que tuvo una magnitud de 9,5. Los movimientos tuvieron réplicas importantes al menos hasta el 6 de junio, liberando gran cantidad de energía. En ese marco, el día 22 de mayo se produjo un tsunami en el lago Nahuel Huapi, en el curso del cual se destruyó el muelle del puerto San Carlos, que era de reciente construcción, y murieron dos personas.

- Como dato de color, vale también recordar que según antiguas leyendas indígenas, en el interior del lago vivía una espeluznante criatura a la que llamaban el «cuero». Esta leyenda fue retomada en el siglo XX, y la supuesta criatura se redenominó Nahuelito. Y nunca faltan personas impresionables, o ávidas de notoriedad que afirman verlo. 😀

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

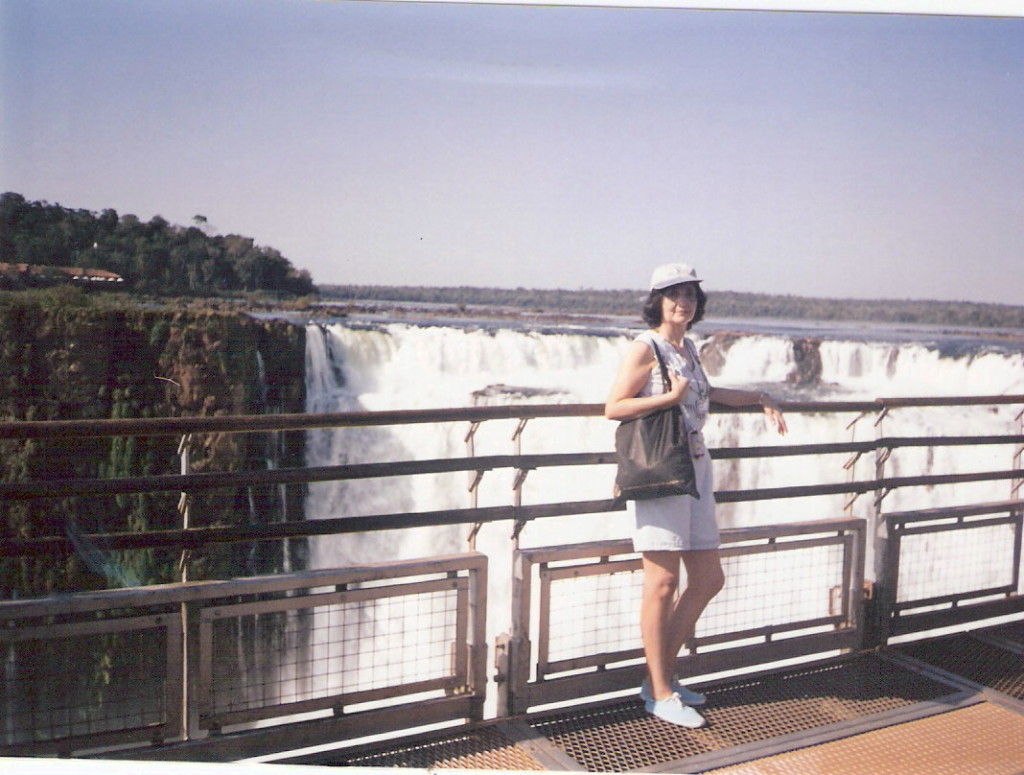

Las cataratas del Iguazú. Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Qué es una catarata?

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

Y a partir de aquí comenzamos la charla de hoy:

¿Qué significa el término Iguazú?

Este nombre se escribía originalmente Yguazú, ya que surge de la unión de dos términos del idioma guaraní: la palabra y que significa agua y la palabra guazú, que quiere decir grande. Es decir que Iguazú significa «Agua Grande».

¿Qué características especiales tienen la geología y la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Comencemos por la descripción fisiográfica de las cataratas, que alcanzan un desnivel de 70 metros, a lo largo de 275 saltos, (algunos de los cuales tienen nombre propio, como el Bosetti, Dos Hermanas, Alférez, El Escondido, etc.) que se extienden en un arco de 2,7 kilómetros. El límite con Brasil pasa por la Garganta del Diablo, punto de estrechamiento notable.

Respecto a la geología, es característica la presencia de una serie de coladas basálticas superpuestas, cuyas características físicas y químicas son muy parecidas pero no idénticas. La presencia de algunos elementos accesorios y cambios texturales, determinan diferencias en la resistencia a la acción erosiva del agua. Así es que algunas porciones del complejo de coladas se desgastan con mayor rapidez que otras, generando un control litológico, como les expliqué la semana pasada.

Pero hay también un control estructural, ya que el cauce del río está afectado también por la presencia de fracturas que originan un escalonamiento causante de saltos en el recorrido del agua. (Vuelvan a repasar la parte 1 de este post, si les quedan dudas).

¿Cuándo y cómo se formaron las cataratas?

Relatemos la historia desde un poco (bastante) antes de su aparición como parte del paisaje. Entre los períodos Jurásico Superior y Cretácico Inferior (145 a 120 millones de años atrás) las grandes fracturas extensionales que abarcaban varios kilómetros, permitieron el ascenso de rocas fundidas, a través de actividad volcánica no explosiva, que terminaron cubriendo de lavas basálticas todo lo que hoy es Brasil Meridional, norte de Uruguay, Paraguay oriental y nordeste de Argentina.

Así se generó el control litológico que ya les mencioné, y que según se estima se conjugó hace aproximadamente 100 mil años, con el control estructural resultante de la reactivación de una gran falla por la cual hoy corre el río Paraná.

Por esa reactivación, el lado occidental del Paraná quedó cerca de 30 metros más alto que su margen oriental. Ese desnivel obligó al río a acomodarse buscando un nuevo nivel de base, (tema que está explicaso en otro post) por excavación acelerada de su lecho. Ese nuevo equilibrio es alcanzado por el Paraná entre 70 y 80 metros más abajo de lo que era su cota anterior. El río Iguazú, por su parte, no habría sido afectado por la falla, por lo que respetó su lecho anterior, y quedó muy por encima del Paraná, lo cual en la confluencia de ambos generó el salto original, que fue luego retrocediendo de resultas de la erosión que les expliqué en el link que les mandé a ver el lunes pasado. En el presente, el salto está ya a aproximadamente 23 km de su ingreso en el río Paraná, donde debió haber estado unos 100 mil años atrás.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Las cataratas del Iguazú. Parte 1.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

Como parte de la serie de sitios que considero importante que un geólogo conozca en Argentina, hoy vamos a hablar de las Cataratas del Iguazú, y debido a que hay bastante para charlar, ésta será sólo la primera parte de nuestro diálogo, que continuará el próximo lunes, en este mismo lugar.

¿Qué es una catarata?

Debido a la profusión de fenómenos de este tipo que existen en el mundo, hay también una enorme cantidad de sinónimos con los que se los designa, entre los que cabe mencionar, además del nombre catarata, los siguientes: cascada, caída, salto de agua, etc.

El término catarata procede de la palabra griega katarates, conformada a su vez por la raíz kata que quiere decir «hacia abajo»; y la palabra arassein, con el significado de «golpear». En resumen, puede interpretarse como «golpear hacia abajo», lo cual es una buena descripción de lo que ocurre con el agua en una caída importante.

Se trata, pues, de un accidente en un río, cuyas aguas al encontrar un desnivel, se despeñan cuesta abajo, generando una dinámica particular, y un paisaje muy bello, casi siempre explotado turísticamente. En determinadas condiciones, las cataratas se explotan también como productoras de energía hidroeléctrica.

¿Cómo se forman y cómo evolucionan las cataratas en general, a lo largo del tiempo?

Cuando en algún punto de un río aparece un brusco desnivel del lecho, es cuando se forman las cascadas.

Pero lo importante sería reconocer que hay básicamente dos controles diferentes que definen ese desnivel. Se habla de un control litológico cuando dos rocas de distinta resistencia a la erosión se encuentran en contacto dentro del cauce, y la más erosionable aparece aguas abajo. En esa situación, el propio río se encarga de desgastar más rápida e intensamente la parte más susceptible y generar el consecuente escalón.

Es, en cambio, un control estructural, cuando el escalón es resultado de acciones tectónicas precedentes (como fallas, por ejemplo), que han dejado un desnivel por el cual el agua se despeña.

Es muy común también la conjunción de ambas situaciones, aunque no es requisito indispensable.

Las cataratas son sistemas dinámicos ya que ocurre en ellos lo que se menciona como erosión retrogradante o retrocedente, que por efectos de la cavitación, (cosa que he explicado en detalle en un apunte ya publicado en el blog) socava el pie de la caída, con lo cual el material superior de la pared pierde sustentación y se termina desplomando, de manera que la pared toda retrocede lentamente.

La forma original y la evolución posterior de las cataratas dependen de factores como el caudal, la litología y topografía del lecho y por supuesto de las intervenciones artificiales.

¿Dónde están localizadas las cataratas de Iguazú?

Estos espectaculares saltos de agua, que fueron votados entre las Siete Maravillas del Mundo Natural, se encuentran sobre el río Iguazú, que constituye el límite entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Las cataratas son compartidas por los dos países, y en ambos conforman áreas protegidas: en Argentina, el Parque Nacional Iguazú, y en Brasil, el Parque Nacional do Iguaςu. La descripción geomorfológica será motivo de otra pregunta.

¿Cómo es la cuenca que incluye al río Iguazú?

La cuenca en la que se inscribe el Iguazú es una de las muchas exorreicas con desagüe en el Océano Atlántico. Es además, integrante del má¡s grande de los sistemas fluviales: el Sistema del Plata, que cubre 4.350.000 km². De hecho, reúne aguas tanto de la Puna como de la meseta brasileña, las Sierras Pampeanas y Subandinas, la Mesopotamia, y la llanura chacopampeana.

Los principales ríos que alcanzan el estuario del Río de La Plata son el Paraná, el Paraguay y el Uruguay. El Iguazú, es parte de la cuenca del Río Paraná, curso que nace en Brasil, de la confluencia de los Ríos Paranayba y Grande, y desemboca en el de la Plata, luego de recorrer 1.700 kilometros en territorio argentino, que sumados a su recorrido brasileño definen un trayecto total de alrededor de 3.780 km.

El propio Río Iguazú nace en la Sierra del Mar, en Brasil, y cuando recibe a su afluente, San Antonio, se constituye en límite internacional entre Brasil y Argentina. Las cataratas se encuentran 20 km antes de su desembocadura en el Río Paraná.

Hasta aquí llegaremos hoy, y el próximo lunes responderé las siguientes preguntas:

¿Qué significa el término Iguazú?

¿Qué características especiales tiene la geomorfología de las cataratas del Iguazú?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Aguas termales en el noroeste de la Provincia de Córdoba, paraje El Quicho.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Hace más de un año les comenté del nacimiento de un emprendimiento de dos de mis ex alumnos. Pues bien, hoy, pasado el tiempo, sigo en contacto con ellos, y creo que las conclusiones de algunos de sus trabajos merecen ser compartidas por la utilidad que pueden prestar.

Por supuesto, como mis posts de los lunes son siempre de mi autoría para seguir el mismo criterio, estoy generando un nuevo texto, que incluye (además de mi propia producción) muchos datos tomados del trabajo original de Maestri y Guidici, de 2015, que se desarrolló en el marco de un proyecto de La Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, denominado «Estudio para el Desarrollo Económico del Noroeste de La provincia de Córdoba». Dicho material puede encontrarse en el link que he dejado más arriba.

¿Qué es El Quicho y dónde se encuentra?

A los seguidores del blog, este nombre les puede sonar, porque lo mencioné alguna vez entre las zonas termales de Argentina, pero hoy hablaremos bastante más sobre él.

Pero empecemos por el nombre mismo, cuyo significado no me resultó sencillo encontrar, y cuya búsqueda me condujo por varias vertientes distintas.

- Algunas referencias sencillamente lo registran como un nombre propio para persona, sin aclarar su significado.

- Una versión sin aclaración sobre la etimología, define a quicho como «lugar de reunión».

- En el diccionario quechua, las dos palabras más parecidas que encontré son Kicha (abertura) y kichay (abrir o destapar). Este significado podría relacionarse con la explotación de las aguas termales, si no fuera por el pequeño detalle de que el paraje porta el nombre mucho antes de la primera perforación que se conoce.

- En mapuche la palabra que más se le parece es quillén, que significa hermoso, y que sería una bonita opción, si no fuera por el hecho de que los mapuches no habitaron esta zona.

Ustedes elijan la posibilidad que mejor les cuadre, antes de registrar los siguientes datos. El paraje El Quicho fue incorporado al ejido urbano de Serrezuela en el S. XX. Serrezuela, a su vez, es una localidad del departamento Cruz del Eje, en el nororeste de la provincia argentina de Córdoba, muy próxima al límite con La Rioja, y distante 198 km de Córdoba capital.

- zona de las Sierras Chicas, con las localidades de Villa Giardino y Capilla del Monte como sus principlaes exponentes,

- zona de Traslasierra, con El Quicho, Serrezuela y Piedrita Blanca y

- en la llanura cordobesa, con las zonas de San Basilio, Gral. Soler y La Carlota, entre otras.

El paraje El Quicho en particular, se ubica en el ámbito de las Salinas Grandes enmarcadas por el extremo norte de tres cordones montañosos; Sierras Chicas, Sierras Grandes y Sierras de Pocho-Guasapampa y Coro. El terreno tiene un ligero basculamiento hacia el norte-noroeste.

¿Por qué es de interés conocer los resultados de los sondeos en esta área?

Porque como señalé más arriba el estudio de la zona apunta a establecer las condiciones naturales que deben respetarse en un proyecto de desarrollo económico alineado con las posibilidades reales del área; y porque la explotación turística relacionada con el termalismo parece muy promisoria, según veremos más abajo.

¿Qué antecedentes se reconocen en la región?

El área estudiada se ubica en las Sierras Pampeanas Orientales, donde el basamento consiste en complejos metamórficos e ígneos del Cámbrico Inferior intruidos por granitoides cámbricos, ordovícicos y devónicos. Existen afloramientos locales de una extendida secuencia fluvio-lacustre carbónico-pérmica, y una cubierta de sedimentos continentales del Cretácico, Terciario y Cuaternario que ocupa la mayor parte de los valles y áreas intermontanas.

El bolsón de las Salinas Grandes corresponde a una extensa depresión tectónica intermontana, cerrando una cuenca endorreica en la que drenan las aguas de las sierras aledañas.

Las escasas precipitaciones (medias anuales de entre 300 y 500 mm), los vientos secos y fuertes, la gran evapotranspiración (más de 1.000 mm/a) y las elevadas temperaturas (medias anuales de 18,9 a 20,5°C) hacen de las Salinas Grandes una gran cuenca evaporítica en la que se depositan sales de diversa composición.

En el año 1987, la Dirección Provincial de Hidráulica realizó una perforación cuyo objetivo era alcanzar el agua para abastecer al establecimiento educativo rural Rubén Darío, ubicado en el paraje «El Quicho». Esa perforación llegó – a los 210 metros de profundidad- a un acuífero de aguas mesotermales que al momento de la perforación presentaban una temperatura cercana a los 40°C, y una presión de surgencia que alcanzó los 10 metros de altura sobre el terreno. El caudal original medido por la DPH fue de ~140 mil l/h .

La perforación de «El Quicho» fue entubada hasta los 223,6 m de profundidad y cementada hasta los 190. Se colocaron filtros o rejillas con aberturas de 2 mm entre los -204 y -220 metros, captando así la capa acuífera termal que surge en la superficie, y donde se vierte continuamente agua que es usada por los lugareños para diferentes fines.

¿Qué pudo establecerse en el informe de Maestri y Guidici?

- La perforación de El Quicho corresponde a un pozo surgente, que lleva más de 25 años vertiendo sus aguas termales las 24 horas del día, sin control alguno porque la válvula exclusa no funciona.

- El caudal actual aforado en la surgente de «El Quicho» es de aproximadamente ~60.000 l/h, con una temperatura promedio de 38,5°C, pH de 8,5 y conductividad de 10,08 mS/cm.

- El agua termal surgente de «El Quicho» ha sido clasificada como mesotermal y clorurada-sódica probablemente como resultado de la disolución de materiales evaporíticos como yeso o halita, presentes en los depósitos terciarios.

- Es notable la disminución en el caudal surgente aforado desde el inicio de la perforación en 1987 (Q= ~140000 l/h), hasta el presente (Q= ~60000 l/h), muy posiblemente debido al flujo continuo señalado antes, o al desgaste de los materiales en la obra de captación (rejillas y filtros, engravillado), o a la posición y el estado de la válvula exclusa, todo lo que podría estar bloqueando de alguna manera el paso del agua.

- Respecto a la calidad del agua termal surgente se concluye que el agua NO es apta para consumo humano, por los altos valores hallados de cloruros, sulfatos y residuos totales. Tampoco es utilizable para riego, salvo para cultivos tolerantes a esas condiciones de salinidad. El agua podría ser apta para consumo de ciertos animales, dependiendo de la especie y edad involucrada.

- Podría sí usarse con fines turístico-terapéuticos, por sus efectos mecánicos, térmicos, y psicológicos.

- Los últimos estudios geoeléctricos realizados en los parajes de «El Chacho» y «El Quicho», además de la recopilación y análisis de antecedentes y datos de las perforaciones existentes en el área (El Quicho, El Chacho, JOJO I, La Salada) apuntan a la existencia de una relación areal entre las capas acuíferas termales captadas por las diferentes perforaciones citadas anteriormente y las profundidades a las que éstas se encuentran

- Las aguas captadas en las perforaciones mencionadas en el ítem anterior tienen similares características en cuanto a salinidad y temperatura. Esta información es valiosa a la hora de explorar nuevos puntos para explotación de acuíferos termales.

- Los estudios isotópicos (isotopía dD y d18O) de las aguas termales de El Quicho, indican un origen meteórico para el agua que alimenta al acuífero termal. La zona de recarga neta regional sería el ámbito pedemontano.

- El origen del termalismo en El Quicho podría deberse a: a) gradientes ligeramente anómalos producto del adelgazamiento cortical en la extensión cretácica; b) circulación profunda del agua meteórica a través de fallas terciarias; c) existencia de paleo fuentes termales asociadas con el volcanismo cenozoico de la región o d) calentamiento de las aguas subterráneas profundas debido al contacto prolongado con rocas graníticas del basamento con alto contenido de U, Th y K que pueden producir localmente calor interno de origen radiogénico.

Personalmente, y ya por fuera de la conclusiones del informe, me inclino a pensar en la convergencia de dos o más de estas causas.

¿Qué podría agregarse?

En el informe que estoy comentándoles, de Maestri y Guidici, se recomiendan algunos puntos en los que coincido ampliamente, por lo cual se los resumo a continuación:

- Para evitar la sobreexplotación del acuífero, que podrÃí conducir a su agotamiento, es imperioso estimar su volumen de reserva.

- Se recomienda también quitar la válvula exclusa vieja del caño lateral y colocar un nuevo sistema de válvulas acorde a la presión del agua, para poder regular el caudal explotado.

- Es importante el monitoreo de los parámetros de calidad, reserva y producción.

- De realizarse una nueva perforación en el paraje El Quicho, se considera que sería adecuado repetir el diseño de la actual, pero utilizando caños «encamisados» adecuados para la alta salinidad del agua, y asegurando un correcto aislamiento con cemento adecuado, también resistente a la sal, desde la capa a explotar hasta la superficie, e instalar un sistema de válvulas conveniente, para evitar los problemas de incrustación de sales y su consecuente atascamiento.

- Acompañando al monitoreo del agua termal, se recomienda un plan de monitoreo de la calidad del suelo y la calidad del agua del acuífero libre en el área.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del blog mencionado arriba.