Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

¿Es siempre la agricultura sinónimo de deforestación?

Cuando uno reconoce a la agricultura como el motor que da vida a numerosos pueblos del interior de éste y todos los países; y como una actividad irrenunciable, porque es generadora de los alimentos sin los cuales la vida humana es inconcebible; su demonización permanente como sinónimo de «destrucción de bosques y montes», provoca inevitablemente una rebelión, y una consecuente necesidad de aclarar algunos puntos.

Cuando uno reconoce a la agricultura como el motor que da vida a numerosos pueblos del interior de éste y todos los países; y como una actividad irrenunciable, porque es generadora de los alimentos sin los cuales la vida humana es inconcebible; su demonización permanente como sinónimo de «destrucción de bosques y montes», provoca inevitablemente una rebelión, y una consecuente necesidad de aclarar algunos puntos.

Hablemos pues un poco de ese preconcepto de que la actividad agrícola significa necesariamente deforestación masiva.

¿Qué es la agroforestería o agrosilvicultura?

La palabra agroforestería es un anglicismo, que surge de la traducción directa de la palabra inglesa «agroforestry», y que se ha impuesto por el uso, como sinónimo de la palabra más castiza, agrosilvicultura.

Cualquiera sea la designación que se elija, se trata de un sistema productivo integrador, en el que árboles, ganado y pasturas comparten la misma unidad productiva con los cultivos agrícolas tradicionales.

Recordemos, para una mejor comprensión, que la silvicultura (del latín silva = selva o bosque, y cultura= cultivo) es la disciplina que se ocupa del manejo de las masas forestales, de manera que se garantice una producción continua, y sobre todo sostenible, de los recursos como leña, madera, frutos, etc., que los ecosistemas boscosos pueden proveer.

Cuando se complementan en el mismo modelo productivo la agricultura y la silvicultura, surge esta nueva práctica, que da por tierra con el ahora obsoleto concepto de que el avance de la frontera agrícola significa deforestar masivamente.

¿Desde cuándo se practica?

Durante generaciones enteras, los agricultores consideraban que los árboles debían ser eliminados de los campos de cultivo, pues se los entendía como serios competidores de las otras plantas por la luz, el agua y los nutrientes.

Pero ya desde los años noventa, los árboles fueron rehabilitados, al comenzar a reconocerse su utilidad, que excede con mucho la mera calidad de recurso maderero, o frutícola, eventualmente.

Sin embargo, todavía hoy, la agrosilvicultura es una disciplina en desarrollo, con mucho más para dar de lo que hasta el momento se le acredita.

¿Cuáles son los principios clave de la agrosilvicultura?

Comencemos por decir que la combinación de la silvicultura y la agricultura- que genera un uso del territorio más completo, productivo, y sostenible- puede realizarse de dos maneras: adjudicando a cada elemento espacios complementarios, o bien en una secuencia temporal en que se alternen los dos aspectos.

En general, la agrosilvicultura tiene por objetivo garantizar dos principios básicos:

- asegurar la persistencia de la biomasa- en la cual la parte arbórea es fundamental- tanto en volumen como en calidad.

- apuntar al uso múltiple de la tierra, lo que mejora su productividad, y al mismo tiempo hace toda la explotación sostenible.

Son los principales beneficios de este sistema:

- La protección física del suelo contra la erosión eólica, pues los árboles y arbustos constituyen una barrera muy efectiva que disminuye la velocidad del viento, y con ello su agresividad como agente capaz de arrastrar las partículas edáficas.

- La protección también contra la erosión hídrica, porque se suma evapotranspiración en la biomasa arbórea, con lo cual, es menor la cantidad de agua que escurre y actúa como agente erosivo.

- Hay también un efecto que podría parecer contradictorio, si no se lo analiza en el contexto. Campo adentro, los cultivos resultan más protegidos contra una excesiva evapotranspiración, porque la barrera de árboles evita el efecto de desecación que produce el viento al remover el aire saturado de humedad. Esto hace que la productividad aumente con la mayor disponibilidad de agua en el suelo.

- De las interacciones antes expuestas, resulta un efecto morigerador sobre el microclima, ya que se atenúan sus extremos.

- La biomasa con mayor diversidad posibilita un mejor reciclaje de los nutrientes, aumenta su calidad y cantidad.

- También hay diversificación de la producción, con su consecuente impacto favorable en la economía, ya que se suman a los cultivos estrictamente tradicionales (cereales, oleaginosas, etc.) otros recursos explotables como madera, leña, frutas, hongos, etc.

¿Cuáles son sus limitaciones?

Básicamente dos son los aspectos que todavía hoy no se han atendido debidamente: por un lado, el conocimiento científico tanto en relación con los usos posibles de los muchos productos disponibles en los bosques, como con respecto a un seguimiento estadístico de sus posibles rendimientos.

Por el otro, falta una educación que oriente a los agricultores hacia nuevas perspectivas, donde se entienda que resignar pequeños montos en la ganancia de hoy, puede redundar en una enorme ganancia en la sostenibilidad del sistema.

Como conclusión final, repetiría lo que dije para la minería en su momento, pero aplicado ahora a la agricultura. No es ni un ángel ni un demonio, todo depende del grado de responsabilidad con que se la ponga en práctica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Una explicación científica sobre la «grieta» que afecta a barrios de Diamante, Entre Ríos, Argentina.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

¿Dónde queda Diamante?

Diamante, también conocida como Ciudad Blanca, debido a la coloración que el alto contenido silíceo confiere a su suelo arcilloso, se recuesta sobre la margen izquierda del Río Paraná, en el este de la provincia de Entre Ríos. Es el municipio cabecera del departamento Diamante, que abarca la localidad homónima y un área rural. La ciudad misma comprende un radio urbano de aproximadamente 4,18 km.

Aguas arriba de la ciudad de Diamante, el Río Paraná¡ presenta una muy limitada navegabilidad, por lo cual el puerto de Diamante es el último puerto de ultramar del mencionado río, y el único perteneciente a la provincia de Entre Ríos.

El fenómeno al que haremos referencia hoy, afecta a la urbanización del extremo oeste de la barranca, es decir, al barrio San Roque, próximo a la imagen del Cristo Pescador.

¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo?

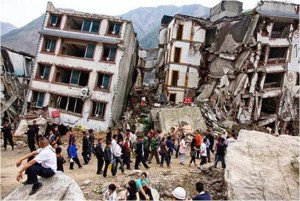

Contra lo que el mal uso del término «grieta» parece indicar, no se trata de un evento tectónico, ni es en definitiva una falla o una ruptura de materiales rocosos. Lo que tiene lugar es un fenómeno de remoción en masa, asociado en este contexto a las dinámicas fluvial y pluvial, ambas de origen superficial. En otras palabras, el río y las lluvias actúan sobre factores predisponentes, para generar los deslizamientos y derrumbes que son procesos recurrentes en las localidades de la costa del Paraná.

La zona afectada en los episodios recientes alcanza ya más de 130 metros de largo y 40 metros de profundidad, pero muy probablemente se continuará extendiendo.

Para ser más específicos, lo que se está presenciando es el desmoronamiento de paredes inestables en la terraza baja, lo que a su vez descalza las terrazas más altas, donde se hace muy visible la cicatriz del desprendimiento, al que la prensa ha dado en llamar, o mal llamar, «grieta».

El desmoronamiento de las barrancas en la terraza baja se asocia directamente con la erosión provocada en la planicie de inundación, por el régimen de crecidas del propio río.

Al propio tiempo, tanto en las terrazas bajas como altas, otro proceso que dispara el derrumbe se debe dominantemente a las aguas pluviales que discurren de forma temporaria, cayendo por los desniveles y generando a los pies de cada salto, el fenómeno de cavitación que he explicado en detalle cuando les presenté la dinámica de las cárcavas.

¿Por qué ocurre esto específicamente allí y ahora?

Esencialmente por la confluencia de numerosos factores naturales y artificiales. Los terrenos son en la zona muy poco consolidados, ya que en ellos dominan materiales sueltos y finos como arcillas y arenas, de escasa estabilidad en las pendientes ribereñas. Son también factores naturales, la abundancia de lluvias y la alternancia de bajantes y crecientes, propias de la dinámica fluvial, y el aporte de las aguas subterráneas regionales.

Entre los factores antrópicos se cuentan la deforestación asociada a la ocupación urbana, las vibraciones del tránsito vehicular sobre la barranca, la descarga de agua sin control alguno, desde los asentamientos junto a las barrancas, y la alteración de las vías de escurrimiento naturales, cuando se diseñan los barrios, o éstos crecen de manera espontánea.

¿Qué puede esperarse en el futuro?

Me encantaría poder decir lo contrario, pero estos fenómenos sólo evolucionan profundizándose en el tiempo, si no cambia el conjunto de los factores ya mencionados. Corregir sólo alguno, no desactiva el sistema, que es de por sí muy complejo.

¿Qué acciones podrían tomarse?

Podrían construirse estructuras para proteger el talud, con coberturas de membranas flexibles, o puede inyectarse cemento para frenar los deslizamientos superficiales, drenar el agua en la base del suelo arcilloso, o colocar gaviones con mallas rellenas de piedras que protegen del embate directo del agua, ya sea fluvial o pluvial.

Pero todas las estrategias son costosas y dan respuestas temporarias, porque antes o después, las defensas artificiales sucumben también ante la dinámica natural.

La única forma efectiva de preservar vidas y bienes es delimitar una franja de restricción desde el borde de la barranca hacia adentro, en toda la extensión de la cual se prohíba la ocupación permanente y, con más razón, la construcción de viviendas.

De hecho, bastaría con exigir el cumplimiento efectivo de una ordenanza ya existente, y penalizar su violación.

Dicha ordenanza es la N° 115/79, que prohíbe la construcción en toda la zona afectada por este proceso, y que data de 1979, como su designación lo indica. Fue promulgada un año después del derrumbe que destruyó la escuela nacional N° 211.

Entre los antecedentes y fundamentos de la ordenanza, se menciona un relevamiento, realizado por la Dirección de Minería dependiente del Ministerio de Obras Púºblicas de Entre Ríos, en el que «se recomienda no permitir el realojamiento en el área ya que existe un equilibrio inestable», y en el que se aclara que «es importante citar que este límite (el de riesgo de derrumbe) es provisorio pues se modifica constantemente ante nuevos desmoronamientos».

Lamentablemente, esa ordenanza es letra muerta, porque la gente volvió a vivir en esos lugares, hoy nuevamente afectados por la misma dinámica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Clarín on line.

¿Sismo o seísmo?

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

¿ Sismo y seísmo son o no sinónimos?

Pues sí, lo son, y ambos figuran en el diccionario de la Real Academia Española, como sinónimos también de terremoto. Y en el lenguaje técnico y científico tienen el mismo rango, sin diferencia alguna.

¿Por qué algunos asumen que hay diferencias en intensidades y/o magnitudes entre los eventos que designan como sismo o seísmo según el caso?

Simplemente porque toman como válida la percepción popular- sin fundamente alguno- que asigna de manera caprichosa y subjetiva, determinadas «gradaciones» a los eventos que padece.

Y según algunas fuentes, es también una estrategia de las compañías de seguros, que a la hora de pagar daños por terremotos, tratan de evitar dichos pagos, señalando que se trataba de un seísmo y no de un sismo, si lo que rezaba en la póliza era esta última palabra, y viceversa.

¿Cuál de las palabras es correcta en castellano?

Como ya dije más arriba, ambas son perfectamente intercambiables. La palabra seísmo, más próxima a la etimología original, que es el término griego seismo (σεισμός) pasó por el francés a séisme, y de allí al español como seísmo, y al inglés como seism. La mayor antigüedad de las lenguas europeas no incluyó más deformaciones, de allí que en España sea más común el uso de seísmo que el de sismo.

En cambio, el viaje del término hacia América, significó una nueva mutación, razón por la cual en el nuevo continente hispanoparlante la palabra más habitual es sismo, por sobre seísmo.

Pero en definitiva, ningún término es el más correcto. Si lo analizamos bien, sólo se trata de matices regionales que privilegian uno u otro término, en función de la historia de su propio lenguaje.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, pero si lo visitan, sepan que la explicación que allí se lee es muy precaria y el esquema engañoso. No lo tomen como una verdad científica exacta.

Reconocimiento mineral: el magnetismo.

La última de las propiedades que nos falta conocer para poder comenzar a determinar los minerales sin recurrir a maniobras ni instrumentos complejos, es el magnetismo. Como ya señalé antes, es una de las propiedades que dependen de la existencia de un campo, específicamente el magnético.

La última de las propiedades que nos falta conocer para poder comenzar a determinar los minerales sin recurrir a maniobras ni instrumentos complejos, es el magnetismo. Como ya señalé antes, es una de las propiedades que dependen de la existencia de un campo, específicamente el magnético.

El tema del magnetismo es extenso y apasionante, además de que tiene muchísimas aplicaciones en la investigación geológica y geofísica, de modo que será tratado desde otras ópticas en numerosos encuentros más adelante.

Por hoy, sólo voy a centrarme en unas pocas consideraciones necesarias para la determinación mineral. Luego, en otros posts, cuando hablemos del campo magnético terrestre, nuestro conocimiento al respecto se hará mucho más amplio. Pero tengan paciencia. Hoy apenas les sirvo el aperitivo necesario para que puedan digerir la manera en que las características magnéticas se usan en el diagnóstico mineral.

¿Qué se entiende por magnetismo?

En una primera aproximación puede decirse que el magnetismo es la propiedad por la cual determinados minerales pueden atraer el hierro y algunos de sus compuestos y derivados. En general, se trata de minerales que contienen hierro, níquel o cobalto, algunos de los cuales se conocen como «imanes naturales».

A diferencia de los imanes artificiales, no requieren de ninguna maniobra ni inducción para actuar como tales, y por eso mismo son de carácter permanente.

¿Por qué algunos minerales pueden actuar como verdaderos imanes?

Históricamente, el primer imán natural que se conoció fue la magnetita, precisamente porque sus efectos son muy intensos. El nombre procede de la región de Magnesia de Tesalia (porción de Grecia, en una gran bahía del Mar Egeo, denominada Golfo Pagasético) donde es un material abundante y donde se describieron sus sorprendentes propiedades.

El concepto de atracción magnética se confundió alguna vez con el de la atracción gravitacional, llegándose a pensar que el magnetismo profundo generaba la fuerza de la gravedad. Pero eso ya lo hemos conversado en otro post.

La comprensión acerca del origen de esta fuerza atractiva comenzó durante la primera parte del S. XIX, cuando el físisco danés Hans Christian Oersted (1777-1851) la relacionó por primera vez con la electricidad.

Este investigador observó que un conductor por el cual circula una corriente eléctrica, genera una atracción sobre cualquier imán que se encuentre en las proximidades. Probablemente fue un hallazgo casual, ya que tal vez era un despelot desordenado que dejaba sus imanes en cualquier parte… 😀

Cualquiera haya sido la circunstancia de ese descubrimiento, posteriores estudios le permitieron comprobar que esa reacción era consistente y se repetía siempre, inexorablemente; pero que existía también la posibilidad de que algunos materiales en lugar de ser atraídos fueran repelidos.

Eso permitió comprender lo que hoy es una verdad básica de la física: todo fenómeno de atracción o repulsión magnética, no es otra cosa que una acción ejercida a distancia por una carga eléctrica en movimiento sobre otra carga eléctrica que también se mueve.

Y ahora llegamos a los minerales, que como ya saben, están compuestos por átomos, y en ellos, los electrones, ¿qué son sino cargas elécticas en movimiento?

Entonces, en teoría, todos los minerales podrían actuar como imanes… mas no… y ¿por qué no? porque en la mayoría de los casos las orientaciones (no confundir con las distribuciones, que generan la red cristalina) de los átomos es aleatoria, con lo que los efectos de sus electrones se anulan entre sí.

Sólo en los materiales magnéticos, los átomos poseen una orientación tal que las acciones magnéticas de sus electrones se suman entre sí, dando por resultado una manifestación detectable de magnetismo.

¿Cómo se clasifican los minerales según su reacción a los campos magnéticos?

De una manera sencilla, expeditiva, y a los fines de la diagnosis mineral se habla de minerales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos.

¿Qué es un mineral ferromagnético?

Es aquél que resulta fuertemente atraído por el campo magnético del lugar. Si se encuentra en partículas libres, de tamaño y densidad suficientemente pequeñas como para poder movilizarse, ellas tienden a dirigirse hacia las zonas donde el campo es más intenso, es decir donde se concentran las líneas de fuerza (cosa de la que hablaremos en otro post más adelante).

Ejemplo típico es el óxido de hierro denominado magnetita, de la que ya hemos hablado, y cuya composición es Fe3O4. Una de sus variedades, la calamita, fue en tiempos antiguos utilizada como un antecedente de la brújula, ya que se la suspendía de un hilo y girando libremente señalaba la línea de los polos norte y sur magnéticos.

También el sulfuro de hierro, conocido como pirrotina de composición Fe1.nS, puede ser ferromagnético segén su contenido en hierro.

¿Cuándo un mineral es paramagnético?

Cuando sólo es atraído ligeramente por un imán, y no muestra tendencias «migratorias» como las que señalé para los ferromagnéticos.

Son ejemplos los minerales de hierro o que contienen níquel o cobalto en cantidades discretas, con excepción de los mencionados arriba como ferromagnéticos.

¿Cuándo un mineral es diamagnético?

Todos los minerales que son ligeramente repelidos por un imán son diamagnéticos. Son minerales que en partículas pequeñas tienden a moverse hacia las partes del campo donde hay menor densidad de líneas de fuerza.

Como la gran mayoría de los minerales son diamagnéticos o a lo sumo, paramegnéticos, es corriente la metodología de separación magnética para obtener una concentración de ferromagnéticos a partir de los sedimentos que los contienen.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Qué son las cavernas volcánicas?

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Así, pues, veamos qué podemos aprender sobre el tema.

¿Qué es una caverna volcánica?

Se denomina así a las aberturas que conectan zonas subsuperficiales con el exterior, pero que se encuentran generadas por el enfriamiento de lavas y/o flujos piroclásticos, que se desplazan ya en superficie. Algunas son simples cuevas de pequeño tamaño, y otras en cambio tienen una enorme extensión. En la foto, me ven en el ingreso de una caverna que se extiende por al menos un centenar de metros sin interrupción, en la isla de Rapa Nui.

Cualquiera sea su dimensión, las cavernas volcánicas se forman a partir de los mismos conductos por los que los materiales piroclásticos y las lavas son expulsados hacia la superficie del terreno, normalmente en topografías con una pendiente que permite a las lavas alejarse del centro ígneo inicial. En ese desplazamiento, el material se enfría y solidifica, en situaciones ligeramente diferentes, según veremos en seguida.

¿Qué tipos de cavernas volcánicas existen?

Debido a los comportamientos diferentes que resultan de las variaciones en composición química de las lavas, su contenido en gases, la temperatura exterior, etc., surgen al menos tres tipos de cuevas o cavernas volcánicas:

- Túneles de lava o lóbulos de drenado: suceden cuando los flujos de lava a lo largo del desplazamiento se solidifican desde afuera hacia adentro, como es lógico, y por ende, en el núcleo del cuerpo lávico el magma continúa fundido y fluyendo. En algún momento cesa la alimentación de material porque el pulso volcánico termina, y cuando toda la roca fundida escapa del conducto, queda la oquedad que llamamos caverna en general y túnel en este caso particular. Es el caso de la caverna de la foto.

- Cuevas de fragmentación: en este caso se requiere la coexistencia de piroclastos y lavas que también se enfrían desde afuera, generando costras rígidas, y que se fragmentan en el contacto entre la masa de piroclastos y la superficie de los flujos de lava, en respuesta a la fricción y las tensiones generadas en el desplazamiento. En esas porciones de ruptura, suelen generarse también espacios cavernosos, generalmente muy pequeños.

- Túmulos y crestas de presión: ocurren cuando los flujos de lava, al irse enfriando, pierden su capacidad dúctil y generan protuberancias, que al perder sustentación por el vaciado, se desploman dando lugar a cavidades de diferentes formas y tamaños. Precisamente cuando esas estructuras son muy pequeñ±as y orientadas hacia arriba, se las denomina respiraderos, porque por ellos se alivia la presión de los gases confinados en el interior de los flujos lávicos.

¿Cómo evolucionan las cuevas y cavernas volcánicas en el tiempo?

Como todo cuerpo expuesto, todos estos tipos de cavidades están sujetos a la erosión natural, pero también, a lo largo del tiempo han sufrido numerosas ocupaciones humanas, que muchas veces han modificado en alguna medida su forma y tamaño, y han dejado registros de interés arqueológico.

La resistencia a la erosión y meteorización de estas estructuras depende de su composición, y su estado, siendo en general más resistentes si son cuerpos de lava que si son materiales piroclásticos. Su duración no obstante, salvo intervenciones humanas es sólo medible en tiempos geológicos.

¿Qué importancia tienen?

En los albores de la historia antropológica fueron utilizadas como refugios y asentamientos, razón por la cual, como dije más arriba, suelen ser sitios de interés arqueológico, donde muchas veces se encuentran pictografías, restos de utensilios y fragmentos óseos que hablan acerca de la alimentación; pero que también son a veces sitios de disposiciones funerarias.

También para la Geología son de verdad interesantes, porque en su interior muchas veces pueden identificarse diferentes flujos individuales de lava, contactos entre lavas y brechas volcánicas, y numerosas microestructuras que relatan la historia del enfriamiento, entre muchas otras cosas.

Algunas cavernas, como la de Pucón en Chile que también tuve oportunidad de visitar, son sitios ideales para instalar la aparotología para el monitoreo de la actividad volcánica y sísmica asociada. Y ese seguimiento, de hecho se está realizando en el presente.

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

Tanto la foto en la cabecera como la del final del post son de la misma caverna en la isla de Rapa Nui (Pascua).

Debido a que la isla entera es de generación volcánica, está surcada por todo tipo de cavernas del mismo origen, pero hay también otras muchas cuevas excavadas por las olas en los acantilados y también excavacioens humanas y erosivas, de modo que no es sencillo establecer cuántas existen en realidad para cada tipificación genética.

Lo que es interesante es lo que quise mostrarles en la última foto, ya que en el interior, y a escasa profundidad existe una vegetación tropical, en parte natural, y en parte implantada por los nativos en el comienzo del siglo pasado, porque allí se refugiaban cuando comenzó la colonización europea, que fue cruenta y avasalladora.

Ocultos en las cavernas lograron sobrevivir pequeños clanes que conservaron, afortunadamente, una identidad cultural apasionante.

Ya antes, esta caverna y otras cuevas, volcánicas o no, habían sido utilizadas como refugios en las guerras entre clanes, por lo cual, se les dieron diversos usos fascinantes, pero eso ya es otra historia…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.