Archivo de la categoría ‘Geología para todos’

Robert Boyle y su aporte a la ciencia básica.

Hoy quiero que charlemos sobre uno más de los muchos pensadores que, varios siglos atrás, fueron consolidando las bases científicas sobre las cuales todo el edificio posterior del conocimiento- y dentro de él, la Geología- habría de sustentarse.

Hoy quiero que charlemos sobre uno más de los muchos pensadores que, varios siglos atrás, fueron consolidando las bases científicas sobre las cuales todo el edificio posterior del conocimiento- y dentro de él, la Geología- habría de sustentarse.

Nuestro «invitado» de hoy es Robert Boyle.

¿Cuál era el estado de la ciencia antes de sus aportes?

Ya desde el comienzo de la humanidad, se conocieron fenómenos físicos y químicos, de una manera insensible y puramente pragmática.

Efectivamente, la combustión, la fundición y aleación de metales, y muchos otros procesos se fueron descubriendo y aplicando a múltiples usos en la vida cotidiana. No obstante, casi todos eran atribuidos a caprichos o a regalos mágicos de los dioses, cuando no directamente a manifestaciones de la divinidad. Así es que hubo adoradores del fuego, o explicaciones místicas para cosas tan naturales como la precipitación de las sales, o las formas cristalinas de mayor simetría y belleza.

Sólo hacia la Edad Media, comenzó a surgir un interés más sistemático por comprender y manipular los fenómenos físicos y sobre todo químicos, que dio lugar al nacimiento de una disciplina conocida como Alquimia, cuyo principal interés era transformar elementos de fácil disponibilidad en oro.

Si bien se trataba de una actividad que tenía mucho de pensamientos místicos y mágicos, algunos de sus descubrimientos, casi siempre fortuitos, abrieron nuevos caminos para una especulación científica incipiente.

Aun inmersos en ese contexto pseudocientífico, se destacaron algunos cultores del pensamiento lógico, que además incursionaron en la experimentación, entre los que merecen una mención Torricelli, Guericke, y por supuesto Sir Bacon, a quien se considera el padre del empirismo filosófico y científico. De todos ellos hablaremos alguna vez. Pero hoy, de entre esos precursosres, he seleccionado a Boyle.

¿Quién fue Robert Boyle?

Las razones por las que Boyle destaca en la historia de la ciencia son múltiples, pero podemos resumir algunas: criticó de modo fundamentado los caprichosos postulados de los alquimistas, y dio nacimiento a la verdadera ciencia química, sobre todo al dar la primera definición moderna de elemento químico, al que describe como sustancia que no puede ser dividida en otras que la compongan. Se trataba de un concepto por entonces revolucionario y resistido por los alquimistas, que veían así derrumbada su construcción y sobre todo, definitivamente invalidado su objetivo principal.

Fue esa noción de elemento químico, la que sentó las bases imprescidibles para la posterior generación de la tabla periódica.

¿Qué sabemos de su vida?

Robert Boyle nació el 25 de enero de 1627, en Lismore, Irlanda, siendo el menor de los catorce hijos del conde de Cork, un noble de rancio abolengo y cuantiosa fortuna, circunstancias ambas que facilitaron su formación científica.

Era un niño enfermizo, reflexivo, y con una fuerte inclinación religiosa, todo lo cual contribuyó también a que dedicara casi todos sus esfuerzos al estudio, destacándose siempre durante los tres años en que fue alumno del King’s College, de Eton.

Cuando Robert tenía apenas doce años, estalló un violento conflicto entre los realistas y los puritanos, y su padre, para alejarlo del peligro – y, digámoslo, también del mal ejemplo de sus hermanos mayores, de costumbres bastante libertinas- decidió enviarlo al continente para continuar sus estudios en Ginebra, Suiza, hacia donde lo acompañaron su hermano Francis y su tutor Marcombe. Ginebra era por entonces la sede del calvinismo, y Boyle abrazó el puritanismo.

Luego de un año y medio, fue a Italia, donde le tocó presenciar el licencioso carnaval de Florencia en 1641. Escandalizado, volvió a Ginebra, con su interés científico más afianzado que nunca. No obstante, las luchas político- religiosas de Irlanda estaban afectando el patrimonio familiar, y en 1644 decidió volver a Irlanda, para lo cual debió vender algunas joyas de gran valor.

Todavía en medio de la gran agitación política, la hermana de Robert, Lady Ranelagh, consiguió para él un salvoconducto que le permitió retirarse a Stalbridge, una casa de campo de los Cork. Por entonces, y con 19 años, Boyle escribió sus Occasional Reflections (Reflexiones ocasionales), obra de corte teológico moralista que podría haber sido un primer paso de un camino religioso. Afortunadamente, la ciencia lo atrajo más, y cuando su padre le legó la propiedad de Stalbridge, Robert la usó como retiro donde profundizar sus estudios científicos, llegando a ser un miembro destacado de una sociedad de estudiosos conocida como «Colegio Invisible».

Dicho grupo científico se reunía ocasionalmente a discutir sus teorías en Londres, en el Gresahm College, o bien en la Universidad de Oxford, a donde Boyle se trasladó en 1654, para ocuparse sobre todo del problema del vacío, tema del que hablaremos en el punto siguiente.

Volviendo a la biografía de Boyle, podemos agregar que en 1661 publicó el primer libro verdaderamente moderno de química, titulado «The Sceptical Chymist» (El Químico Escéptico) donde reunió la descripción de la mayoría de sus descubrimientos. En la segunda edición, aparecida en 1662, presenta su ley sobre la relación entre el volumen de un gas y su presión.

En el año 1663, el Colegio Invisible se convirtió en la Real Sociedad de Londres, cuya función era claramente de investigación científica, y Carlos II de Inglaterra designó a Robert como miembro del consejo de esa Sociedad, de la que en 1680 fue elegido presidente. No obstante, no quiso aceptar el cargo por diferencias acerca del juramento.

En 1666, publicó una obra titulada «Origin of forms and qualities» (El origen de las formas y cualidades), en donde defiende el concepto de átomo, y esboza una proto-teoría atómica.

Todo el tiempo siguiente, continuó estudiando y sentando principios fundamentales para la ciencia, y diseñando aparatos y experimentos de gran valor para la evolución del conocimiento.

En 1689 su salud se fue haciendo más precaria hasta que el 30 de diciembre de 1691 murió de parálisis en Londres.

¿Qué podemos decir de su estudio sobre el vacío?

En la época en que Robert Boyle abordó el tema, los científicos estaban divididos en dos escuelas de pensamiento: los «vacuistas», partidarios de un universo con grandes espacios vacíos, con partículas en concentraciones dispersas en él; y los «plenistas», entre ellos Descartes, que asumían un mundo en el que no existía espacio alguno en que no estuviera ocupado por alguna forma de materia.

Boyle se propuso probar su convicción a través de un experimento indiscutible. Para eso, debía crear un espacio sin materia en el que se pudiera experimentar. Si bien Guericke había creado en 1654 una «bomba de vacío», ésta sólo funcionaba dentro del agua, lo que dificultaba posteriores experiencias.

Fue con la ayuda de Roberto Hooke, que Boyle logró diseñar y fabricar una bomba de vacío que abrió la puerta a nuevas experiencias científicas, y que es la primera que se conoce en la historia.

¿Qué antecedente reconoce la ley de Boyle y Mariotte?

Ya Henry Power, en 1661 había adelantado el concepto de la ley de Boyle y Mariotte, cosa que el propio Boyle reconoció al incluir en su publicación una referencia al documento escrito por aquél, y que le servía de antecedente. Lamentablemente, por error atribuyó esa publicación a Richard Towneley.

No obstante, fue Robert quien demostró el principio, ejecutando numerosas pruebas en la bomba de vacío que recientemente habían creado él y Hooke.

¿Por qué esa ley lleva también el nombre de Mariotte?

La ley de Boyle expresa que: «El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él». Las numerosas aplicaciones y consecuencias de esta ley serán tema de otros posts en el futuro. Ahora sólo agreguemos unas pocas informaciones más.

Ahora bien, cuando Boyle enunció la ley, no especificó que todos sus experimentos para demostrar la relación entre el volumen de un gas y la presión aplicada, fueron realizados a temperatura constante. Puede que lo haya dado por supuesto, o que no haya advertido la importancia del punto.

Lo cierto es que en 1676 otro físico, el francés Edme Mariotte (1630-1684), repitió los resultados, comprobando la veracidad del postulado original, pero acotando que la relación establecida sólo es válida si se mantiene constante la temperatura.

La formulación matemática de la ley se expresa como:

P.V=constante, si y sólo si la temperatura no varía.

Recordemos que lo que dice la fórmula significa, en buen romance, que si P aumenta, V disminuye, de modo que su producto sea invariable.

Es en definitiva por esa importante acotación que la ley originalmente de Boyle, se conoce hoy como Ley de Boyle y Mariotte.

¿Qué podemos agregar sobre Boyle?

Su obra El químico escéptico, es considerada fundacional en la historia de la Química. Pero hay también aportes en el campo de la física, como la ley de la que ya hablamos, el descubrimiento del rol del aire en la propagación del sonido, el reconocimiento de la fuerza expansiva en la congelación del agua, estudios sobre la densidad relativa, la refracción en cristales, la electricidad, el color, la hidrostática, etc. Como ya habrán advertido, muchos de estos temas tienen relación directa con la Geología.

Descubrió también los indicadores, reactivos que permiten distinguir los ácidos de las bases, y -muy importante para la ciencia que amamos- en 1659, perfeccionó la bomba de aire para hacer el vacío que se utilizó en la minería para eliminar el agua que muchs veces inunda las galerías en explotación.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Determinación de la masa y densidad de la Tierra

Para poder seguir avanzando en el reconocimiento de las medidas de nuestro planeta, es importante que repasen dos posts anteriores, o más propiamente dicho, un post en dos entregas.

Para poder seguir avanzando en el reconocimiento de las medidas de nuestro planeta, es importante que repasen dos posts anteriores, o más propiamente dicho, un post en dos entregas.

En la primera parte, les expliqué la Ley de la Gravitación Universal, que será la base teórica de lo que analizaremos hoy, y sin la cual no entenderán nada. En la segunda, les adelanté una descripción muy general del experimento con que se «pesó» la Tierra, y que prometí aclarar en detalle más adelante, que es precisamente lo que me dispongo a hacer ahora.

¿Con qué datos se contaba antes de esta medición?

Como habrán visto en los posts que les mandé a leer, se tenía clara la fórmula de la gravedad universal, donde figuraba la Constante de la Gravedad, pero ésta era desconocida hasta la experiencia que hoy nos ocupa.

Por otra parte, ya desde muchos siglos antes se conocía la longitud del arco de meridiano, gracias a la determinación de Eratóstenes que les conté en este otro post .

Conocer la longitud del arco de meridiano permitió a su vez definir la circunferencia de la Tierra, según las inferencias que les mostré en la parte 1 del post que he linkeado más arriba.

Ahora bien, una vez que se conoce el perímetro de la circunferencia, sólo es cuestión de aplicar un par de fórmulas básicas y sencillas de la Geometría para obtener datos que necesitamos para «pesar» la Tierra.

Sabemos que el perímetro de la circunferencia (Pc) es:

Pc= π . d

donde π es pi, de valor conocido; y d es el diámetro (o dos veces el radio) de la Tierra, que buscamos conocer. Despejando pues en la fórmula, resulta:

d= Pc/ π

Y una vez que se ha calculado el radio r (que es la mitad del diámetro), sólo hay que usarlo en la fórmula del volumen de la esfera (Ve).

Ve= 4/3 π . r³

El volumen resultante al aplicar la fórmula con los valores del planeta, fue de 1,0842 x 108 km³. Por supuesto que se trata de un volumen sólo aproximado, porque, como también les he explicado, la Tierra dista mucho de ser una simple pelota. Más bien se da el lujo de tener una forma propia a la que llamamos geoide, pero cuyo volumen podemos a través de esa fórmula medianamente estimar. Y todavía hacemos otra concesión, ya que en lo que sigue, pensaremos el volumen como equivalente a la masa, porque en cierta medida lo es.

Aδun con todas estas dispensas, ya contamos con una parte de los datos que requerimos para conocer la densidad (δ) de la Tierra. Como sabemos que densidad es el cociente entre la masa y el volumen, bastará con determinar la masa para conocer su densidad según la fórmula:

δ= M/V

donde δ es densidad; M es masa y V es volumen.

¿En qué consiste el experimento de Cavendish?

Ya les dije en uno de los posts que les mandé a leer, que el experimento con el que se pretendió «pesar la Tierra» fue ideado por Lord Cavendish en 1798, en su casa de Clapham Common. En los hechos, no fue la masa de la Tierra lo que determinó en realidad con ese experimento, sino el valor de la constante Universal de la Gravedad (G), pero una vez que se conoció ésta, el paso siguiente fue muy sencillo, y ya pudo conocerse el valor de la masa terrestre agregando sólo un datito más.

El punto de partida es la fórmula de F que es la fuerza de atracción gravitacional.

F= G. m.m’ / r²

Recordemos que F es la fuerza de atracción que se ejerce siempre entre dos cuerpos cualquiera.

m es la masa de uno de los cuerpos sometidos a esa fuerza.

m’ es la masa del otro cuerpo.

r es la distancia que separa ambos cuerpos.

Ahora veamos la construcción de la balanza de Cavendish, que es la que se ve en la ilustración superior. Este aparato consta de dos masas m y m’ , cada una de las cuales está a su vez dividida en dos esferas de plomo, pequeñas en el caso de m, y grandes en el caso de m’, pero todas de valor conocido.

Las dos bolas que forman la masa m están suspendidas de una estructura que al impedirles caer, las independiza de la atracción gravitacional terrestre, y las hace en cambio dependientes en su movimiento, sólo de la atracción gravitacional ejercida por las otras dos esferas que suman la masa m’. Éstas, a su vez, están sustentadas sobre un plato que les permite girar pero no caerse.

En definitiva, las esferitas solamente pueden girar alrededor de los ejes de los aparejos que las sostienen, y lo hacen en respuesta a la fuerza gravitatoria F que se genera entre ambas masas m y m’. Obviamente, esa fuerza responde a la fórmula general de la gravedad ya repasda más arriba.

Como los detalles de construcción del aparato son todos conocidos, se sabe de antemano cuál es el valor de las masas m y m’, y también el del radio r que las separa. Para conocer G, hay que medir F y resolver la ecuación, que ahora pasará a ser:

G= F. r² / m.m’

Cavendish resolvió el problema de manera sencilla: el cable del cual penden las esferas que constituyen la masa m tiene un módulo de torsión conocido, es decir que gira un cierto ángulo bien determinado por cada unidad de fuerza aplicada. Estableciendo cuánto ha rotado el hilo se mide pues F. Ésa es la función del espejo solidario con el cable, y que a medida que más se tuerce éste, va reflejando la luz incidente sobre él, en una porción más alejada de la inicial, que se toma como cero, en la escala graduada.

Con todos los valores ya conocidos, se pudo establecer la constante universal de la gravedad, en la cifra aiguiente:

G= 6,674 . 1011 N . m²/ kg² donde N es Newton, una unidad de medida de la fuerza, m es metro y kg , obviamente, kilogramo.

Ya se conoce, entonces el valor G, pero sigue en pie la incógnita relativa a la masa de la Tierra. Ése fue el paso siguiente.

¿Qué determinación siguió luego?

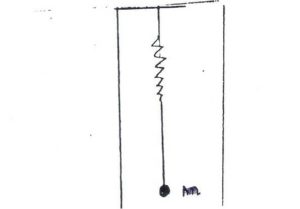

Ahora con la constante G medida, sólo se requiere reemplazar una de las masas del sistema de medición, por la masa de la Tierra misma. Ni pensar en colgarla del aparejo, de modo que simplemente, lo que se hace es permitir la acción de la gravedad terrestre, colgando una masa conocida m, de un resorte vertical, (Figura 1) que le permite «caer» tanto como sea atraída por la masa terrestre. El resorte tiene un módulo de deformación (por estiramiento) conocido, que representa la fuerza ejercida por la interacción de las masas m del explorador y M de la Tierra, y modificada por la distania que las separa. Otra vez la formulita.

Figura 1.

En este caso, se conoce m de antemano, F se deduce del estiramiento del resorte, G, es constante y ya medida, y r es el radio de la Tierra, más la altura del punto del que pende la masa m. Resolviemdo la fórmula se midió por fin la masa de la Tierra.

¿Qué resultados se obtuvieron?

Las primeras mediciones estimaron una masa aproximada de unos 5.876 trillones de toneladas y una densidad de 5,48 g /cm³. Posteriormente, Poynting, en 1878, refinó un tanto la construcción del aparato, pero sólo logró una mínima corrección, estableciendo la densidad en 5,49 g /cm³.

¿Cómo evolucionó luego ese conocimiento?

Hubo numerosas correcciones desde entonces, que nunca se alejaron demasiado de los resultados arrojados por el experimento original. No fue sino hasta la segunda mitad del S XX, que se dieron a conocer valores más precisos, en función de los datos obtenidos a partir de los lanzamientos de satélites artificiales, cuando la observación de las desviaciones en sus trayectorias, por efectos de la gravedad terrestre, abrió un nuevo campo de experimentación. Los valores promedio que se aceptan hoy son de 5,98 . 1027 g para la masa, y 5, 517 g /cm³ para la densidad.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de «Fundamentos de Geomorfología» de Rice, ligeramente modificada por mí.

Un post extra sobre el terremoto de Oaxaca

Totalmente fuera de programa, y por tratarse de un evento de magnitud superior a 7 Richter, no puedo menos que referirme al sismo que acaba de acontecer en México.

Totalmente fuera de programa, y por tratarse de un evento de magnitud superior a 7 Richter, no puedo menos que referirme al sismo que acaba de acontecer en México.

Y aunque México, por su emplazamiento nos tiene relativamente acostumbrados a estos acontecimientos, vale la pena hablar del del día de la fecha.

¿Cuándo y dónde ocurrió?

El sismo tuvo lugar unos 12,2 km al sur suroeste de la localidad de Santa María de Zapotitlán en el estado de Oaxaca, en México. La mención del nombre Zapotitlán ha causado alguna confusión en la prensa, porque ese toponímico se repite con pocas variaciones en numerosos estados de México. En este caso, para más exactitud, conviene recordar las coordenadas, que son: 16,029° latitud N y 95,901° longitud W. Su hipocentro se ubica a los 26, 3 km de profundidad, aproximadamente.

Respecto al tiempo, ocurrió el 23 de junio de 2020 a las 15:29:05 (hora local UTC) y 10: 29: 05 (GMT). Como ya expliqué en otro post, el UTC no es el mismo sistema horario que el del Meridiano de Greenwich. En definitiva, en nuestro país regido por este último sistema, la hora era 12:29.05 GMT, por la diferencia entre los dos países.

¿Qué características tuvo?

Según reporta el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trató de magnitud Richter 7,4. Debido a que hay diversos modos de medir la magnitud, aclaremos que en este caso se trata de la magnitud del momento, que no sé si ya lo he explicado en algún otro post, pero que aclaro de nuevo por las dudas.

La magnitud basada en el momento, implica el producto de la rigidez del terreno por el promedio del desplazamiento en la falla y por el área de la zona de falla afectada.

¿Qué daños se produjeron?

Según el informe oficial del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, sólo se registraron un fallecido y un herido, en el marco de un derrumbe en la comunidad de Crucecita, donde hubo también daños materiales menores y algún grado de afectación en un hospital del puerto de Huatulco.

¿Cuál es el entorno geológico?

Debido a su localización sobre una de las mayores placas tectónicas, México es uno de los países con mayor riesgo sísmico y también volcánico. En su mayor parte, México se mueve con la placa Norte Americana hacia el oeste. Más al sur, la placa de Cocos, que se mueve hacia el noreste, subduce creando una fosa a lo largo de la costa sur de México.

Por otra parte, la zona oeste del Golfo de California, que incluye la península mexicana de Baja California, se mueve hacia el noroeste con la Placa Pacífica a una velocidad aproximada de 50 mm por año. En esta zona se produce el movimiento transformacional de la Falla de San Andrés.

Esta conjunción de circunstancias explica la intensa actividad tectovolcánica de México.

¿Qué cabe esperar ahora?

Como siempre repito, ahora se deben acomodar las piezas del rompecabezas, a través de nuevos pulsos que irán liberando más energía, pero ya se ha disipado la mayor parte de ésta.

Por otra parte, la proximidad al mar justifica muy bien que se haya emitido una alerta de tsunami para las costas del Pacífico de México, Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

La explotación de la mica en Córdoba, Argentina

Este esquema es extraído de un institucional de la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba. Tiene un par de años, pero vale la pena. Espero que les interese.

La ficha de reconocimiento mineral, y su uso. Parte 2

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

Como este post es continuación del de la semana anterior, en caso de que no lo hayan hecho ya, les recomiendo ir a leer la primera parte, antes de internarse en ésta de hoy.

La semana pasada contesté las siguientes preguntas:

¿Cómo armar la ficha de reconocimiento mineral?

¿Cómo reconocer cada propiedad de las mencionadas?

Hoy continuaremos desde aquí.

¿Cómo determinar un mineral, a partir de la ficha de observación?

Una vez que se ha completado la ficha, tal como lo he explicado en la primera parte de este tema la semana pasada, se entra con los datos a una tabla que a partir de las propiedades encontradas, conduce al nombre del mineral en cuestión. Obviamente es aquél en el que coinciden todas las que figuran en la tabla con las que se han reunido en la ficha del ejemplar que se ha analizado.

¿De qué tabla se trata la que aquí se presenta? ¿Hay otras?

Hay numerosos atlas, libros y tablas para esta determinación, muchos de los cuales se encuentran inclusive en Internet, pero algunos son muy complicados o incluyen propiedades que no se determinan macroscópicamente, o caracteres químicos que se reconocen con análisis de laboratorio.

Por esa razón, he escaneado para ustedes una tabla muy vieja, como verán en la portada, pero que creo que es de todas las que conozco, la de manejo más sencillo para quienes no tienen una preparación específica en Mineralogía, además de ser lo bastante corta como para permitirme este escaneo.

Hay una aclaración que debo hacerles: aun en esta tabla que es tan sencilla, van a encontrar en la columna de clivaje un código numérico que casi seguramente no entenderán, al menos por ahora, porque se refiere a la posición en el espacio, del plano de ruptura. Para comprender el código deberían tener mucho más conocimiento sobre cristalografía, pero eso les llevará tiempo. Tengan paciencia.

Y la última aclaración: la buena determinación del mineral depende totalmente de la corrección con la que hayan definido sus propiedades.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por el Pulpo en uno de sus viajes a USA, y está subida en este sitio.