Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

¿Qué es el estado cristalino de los minerales?

Un poco para avanzar sobre el conocimiento de los minerales, otro poco porque se los prometí, y un mucho porque necesito emplear este concepto en otros temas por venir, he elegido el contenido para el post de hoy, en el que pretendo presentarles algunas nociones relativas al estado cristalino de la materia mineral.

Un poco para avanzar sobre el conocimiento de los minerales, otro poco porque se los prometí, y un mucho porque necesito emplear este concepto en otros temas por venir, he elegido el contenido para el post de hoy, en el que pretendo presentarles algunas nociones relativas al estado cristalino de la materia mineral.

¿Cuáles son los posibles estados estructurales de la materia sólida?

Dos son los estados posibles: el denominado amorfo o también vítreo,en el cual los átomos y/o moléculas que constituyen el cuerpo en cuestión están desordenadas, ocupando aleatoriamente sus lugares en el espacio; y el estado cristalino,en el cual la materia está caracterizada no solamente por su composición, sino también por la disposición espacial de sus componentes.

¿Cómo se produce el estado cristalino?

Ese estado se alcanza cuando la precipitación desde una solución química, o la solidificación desde un material fundido, (como el magma, por ejemplo) se produce lentamente, de tal manera que los átomos y moléculas involucradas pueden migrar hasta ocupar posiciones predeterminadas en redes tridimensionales que responden a ciertas reglas de simetría y que son siempre características de cada sustancia particular. Una recristalización secundaria puede ocurrir durante el metamorfismo.

No sé si lo han advertido, pero por lo dicho, la estructura cristalina es una cualidad diagnóstica para cada mineral, y por otra parte es causa de numerosas propiedades también características, razones más que suficientes para prestarle a la cristalografía una muy merecida atención, aunque por lo general es la pesadilla de la mayoría de los estudiantes.

¿Cómo se manifiesta el estado cristalino?

Se manifiesta en la morfología exterior del agrupamiento molecular, pero no siempre resulta visible, porque que lo sea o no, depende del tamaño final alcanzado por el cuerpo geométrico resultante cuando los átomos y moléculas ocupan sus correspondientes lugares en la red de que hablábamos.

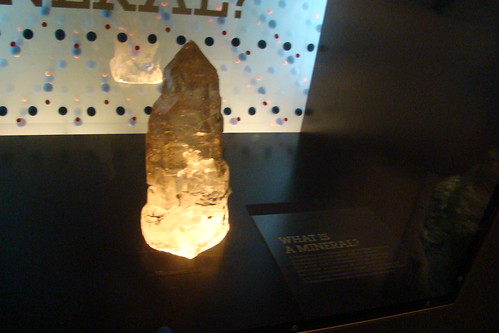

Es decir que en unos pocos casos afortunados, se verán poliedros de formas bien definidas, como en la foto tomada por el Pulpo en su viaje a Estados Unidos y que ilustra el post. Pero el hecho de que los minerales no se vean externamente así, no quiere decir que no exista el mismo ordenamiento en tamaño microscópico. Muy por el contrario, salvo el ópalo, excepción que ya les mencioné en otro post, todos los minerales están en estado cristalino, aun cuando él sea invisible hasta para los instrumentos ópticos de cierta graduación.

¿Qué es un cristal, entonces?

Un cristal es un poliedro bien organizado según la red correspondiente a su especie, que además por su tamaño es visible como tal a simple vista.

Los primeros cristales que se conocieron en la historia eran, naturalmente, los de cuarzo (conocidos también como cristal de roca) porque el cuarzo es precisamente el mineral más abundante en la corteza.

Por su transparencia, se creyó en un primer momento que esos cristales eran trozos de hielo que se habían enfriado a tan bajas temperaturas que ya no podían volver a licuarse. De allí procede la palabra cristal, ya que es una derivación del latín crystallus,que procede a su vez de πάγος en griego, que quiere decir agua congelada o hielo.

Para que les quede un poquito más claro, les presento una esquematización de una red molecular correspondiente a un compuesto como el Cloruro de sodio, o sal común, en donde cada uno de los vértices (8) y los centros de cada una de las caras (6), estarían ocupados por un átomo de Na. Por su parte, en otra red semejante, esos lugares se encontrarían ocupados por Cl. Del interjuego de ambas redes surge la estructura cristalina del compuesto de ambas: cloruro de sodio. Lo importante es que a cada elemento del compuesto sólo le corresponde un lugar bien definido de la red.

Las redes, por otra parte son diversas en sus formas y llegan a conformar hasta 7 sistemas, con 32 clases repartidos en ellos. Pero, bueno, por hoy con este primer avance espero que se conformen, porque seguiremos el tema en muchos posts más.

Nos vemos el miércoles, un abrazo. Graciela

La figura la tomé de este lugar de la red.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Cómo se generan los fósiles?

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

Para que este post sea provechoso, les recomiendo repasar los anteriores temas relacionados, ya que así avanzaremos de modo más orgánico (ya que de fósiles hablamos).

El tema de hoy está referido a las maneras en que un simple cadáver pasa a ser un fósil que dura por millones de años, ganándose un lugarcito en los museos, en lugar de desaparecer como simple abono de un suelo. Porque no cualquier difunto tiene ese privilegio, como ya verán en otro post más adelante donde les explicaré de qué depende ese destino.

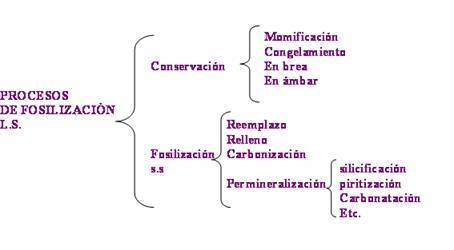

Para empezar asumiremos que determinados restos orgánicos ya se sacaron esa lotería, y ahora veremos cuáles son los posibles modos en que serán preservados. En primer lugar, les he armado un cuadrito sinóptico que como ven, dice l.s. en la parte más externa, lo cual como ya saben significa «en sentido amplio», porque cuando más adentro nos pongamos estrictos (s.s), ya verán que verdaderos procesos de fosilización son sólo algunos de todos los mencionados

Pero no nos adelantemos, miren primero el cuadro.

¿Por qué algunos procesos se consideran de conservación y otros de fosilización propiamente dicha?

Porque en los primeros, generalmente más recientes en el tiempo, no ha habido cambios químicos importantes en la composición de los restos, a lo sumo, si hay algunos, son de carácter incipiente. Así pues, si se halla un hueso de miles de años de edad, tiene sin embargo, la misma composición que tendría un hueso de un asadito reciente. En cambio, cuando se habla de fosilización s.s., los elementos químicos y minerales presentes son sustituciones de los preexistentes, y lo que se ha preservado es la forma. Éstos constituyen los casos más comunes, ya que no requieren situaciones tan particulares como las conservaciones. La ventaja de estas últimas es que en casos muy afortunados se conservan tanto las partes resistentes y duras como los tejidos blandos, hasta con su coloración original, brindando por lo tanto una información mucho más rica,

Vean ahora cuáles de los procesos caben en cada categoría, porque pasamos a explicar cada uno.

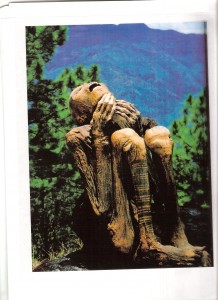

¿Qué es la momificación?

Para decirlo de un modo sencillo, es una pérdida extrema de los fluidos de un cuerpo, de tal manera que se inhibe la putrefacción, permaneciendo por lo tanto el cuerpo completo, con piel, uñas, pelos, dientes y coloraciones especiales si los hubiera. El post está ilustrado con la imagen de una momia humana encontrada en Filipinas, y ha sido tomada de una revista alemana cuyos datos lamentablemente he perdido. Vean que hasta los tatuajes en la pierna se han conservado.

La momificación puede ser natural, debida a condiciones de clima y sepultamiento, o artificial, inducida por maniobras complejas como las que realizaban los antiguos egipcios sobre sus muertos de cierta categoría. Esas maniobras incluían desde evisceración hasta envolturas en hierbas y vendas, pero a nosotros no nos interesan. De esas momias se ocupan los arqueólogos, no los paleontólogos.

¿Qué ejemplos hay de congelamiento?

Probablemente sean los hallazgos fósiles más espectaculares, ya que los restos que se preservan en hielo por miles de años conservan hasta los contenidos de sus estómagos, lo que permite estudios de comportamiento y ambiente de lo más enriquecedores. Son muchos los casos de mamuts que se han encontrado, sobre todo en Europa, pero hablaremos de nuevo de ellos en algún otro momento. Otro hallazgo de gran importancia fue el rinoceronte lanudo en Polonia, del cual también vamos a hablar en otro post.

¿A qué se refiere la conservación en brea?

La brea es un hidrocarburo de gran viscosidad, que por ende tiene la capacidad de atrapar a los animales que caen en los terrenos donde aflora, lugar en el que mueren por inanición normalmente, o por ser alimento de depredadores que luego perecen a su vez al quedar atrapados también. Ese hidrocarburo, semejante al alquitrán en estado fluido, constituye por tal razón un yacimiento invalorable de restos que han permanecido por miles de años bastante completos. Uno de los sitios más conocidos en el mundo es el Rancho La Brea de Estados Unidos, donde se han encontrado cientos de mamíferos y aves del Cuaternario, entre los que se destacan mamuts, tigres dientes de sable, lobos atroces y equinos entre otros.

En lagunas de brea de Europa se han encontrado también humanos, muchos de los cuales aparentemente habrían sido arrojados allí como sacrificio, por ajusticiamiento o como modo de ocultar un asesinato.

¿Cómo se conservan restos en ámbar?

El ámbar es una resina fósil que era exudada por antiguas coníferas y que al estar en su estado original era una sustancia pegajosa que al caer desde los árboles podía muy bien atrapar insectos como lo haría hoy un papel matamoscas, sólo que una vez inmovilizado el bicho, la resina seguía goteando sobre él hasta envolverlo completamente. Es así como partes tan delicadas como las alas de los insectos se han preservado de manera perfecta por millones de años. De hecho, toda la trama de la novela Jurassic Park comienza en un hallazgo de este tipo, y como seguramente muchos la leyeron o vieron la película, se darán cuenta de lo que les estoy hablando.

Pasemos ahora a la segunda mitad del cuadro, donde están mencionados los procesos que implican el cambio más profundo, ya que no queda más materia orgánica de la que originalmente formaba el ser vivo, sino que hoy es materia mineral generada por alguno de los procesos que veremos a continuación.

¿Qué es el reemplazo?

Es un proceso por el cual, los líquidos que circulan por los poros de las rocas que sepultan a los restos que se transformarán en fósiles, realizan intercambios con los elementos del occiso, creando nuevas composiciones por intercambios molécula a molécula: allí donde se disuelve un compuesto orgánico, otro, mineral es decir inorgánico, toma su lugar, pero lo hace afectando la forma del que sustituyó. De esa manera, se conservan los rasgos de un ser viviente que ya no está, pues ha sido completamente reemplazado por elementos inorgánicos. ¡Unos impostores, bah!

¿Qué es el proceso de relleno?

Es cuando los espacios libres son ocupados por partículas sedimentarias, generando los moldes internos y externos que les expliqué en un post anterior. Este caso lo pueden ver en las playas, con ejemplos de restos recientes, todavía no verdaderos fósiles, claro, pero que ilustran bien el mecanismo. Seguramente muchas veces en sus vacaciones habrán levantado conchillas que estaban llenas de arena… bueno así se empieza.

¿Cómo se produce la carbonización o incarbonación?

Este proceso ocurre típicamente con las plantas, cuyas partes más volátiles se van perdiendo, enriqueciéndose los restos en carbono, más resistente, y que puede permanecer con todos los rasgos del vegtal original por millones de años.

¿ Qué es la permineralización?

En esta situación, simplemente las sales circulantes encuentran poros en los organismos, que aprovechan para su depósito, generando verdaderas incrustaciones exteriores que van cubriendo lentamente el organismo primitivo. En algún momento, el propio resto ha desaparecido, pero ya la cubierta externa, generada por los depósitos minerales ha preservado su forma para los siglos de los siglos, amén. Verán dentro de este punto, en el cuadrito, que les he puesto nombres particulares de procesos según cuál sea la materia mineral depositada: silicificación si es sílice, piritización si es pirita y así sucesivamente. Cabe aclarar que estos mismos nombres se aplican cuando en lugar de tratarse de permineralización se trata de reemplazo.

En un caso se hablará de piritización por reemplazo y en el otro por permineralización, (por usar el ejemplo de la pirita).

Bueno, niños, ya me harté de escribir. Espero que no se hayan hartado de leer, porque los espero el miércoles por aquí.

¿Qué les parece un bonus track con un video que filmó el Pulpo en su viaje a Estados Unidos, precisamente del Rancho La Brea? Lo he subtitulado porque el reportaje está en inglés. Es sólo una primera parte, ya irán viendo más. Acá se los dejo.

Un abrazo, Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La Tierra en el Sistema Solar

Como seguramente recordarán, uno de los caminos que vamos recorriendo por etapas es el del conocimiento de la tierra como planeta en su contexto cósmico.

Como seguramente recordarán, uno de los caminos que vamos recorriendo por etapas es el del conocimiento de la tierra como planeta en su contexto cósmico.

El último avance nos permitió ubicar el Sistema Solar en la Galaxia que lo contiene, y ahora continuaremos con el sistema mismo.

¿Cómo está formado el Sistema Solar?

Este sistema está constituido por el Sol mismo, 9 o 10 planetas, no menos de 39 satélites, miles de asteroides, cometas, innumerables meteoritos, y está todo él impregnado de la dispersa materia intergaláctica que se conoce como polvo cósmico, y gases.

En este post hablaremos un poco del Sol, centro del Sistema.

¿Desde cuándo se conoce al Sol como centro del sistema?

La primera vez que se le dio tal categoría se debe a Aristarco, 300 años antes de Cristo, pero ese descubrimiento debió realizarse nuevamente 1.800 años más tarde (hacia el S. XVI) por Copérnico, quien fue, como Galileo y otros muchos, perseguido por esas heréticas afirmaciones.

Actualmente se ha aceptado al fin, que la Tierra es un pequeño cuerpo que gira alrededor de una modesta estrella a la que se llama Sol.

¿Qué se entiende por estrella?

La más simple definición valedera para una estrella, es la de una gran esfera predominantemente gaseosa, capaz de generar luz en función de procesos internos, que en el caso del Sol consisten esencialmente en la transmutación de H. en He.

¿Qué clase de estrella es el Sol?

Según su tipo espectral, el sol es una estrella de clase G.2. y según su estado de evolución, corresponde al grupo de las amarillas.

Debe recordarse que existen diferentes estados evolutivos estelares que pueden resumirse como sigue: estrellas jóvenes o azules; amarillas o de mediana edad; gigantes rojas, próximas a su extinción, y enanas blancas, casi agotadas, en un estadio previo al de la muerte final, en forma de enana negra.

Esta línea evolutiva es la que corresponde a una estrella pequeña como el Sol, pero la perspectiva se diversifica a partir de la estrella gigante roja, según la masa particular del cuerpo en cuestión .

Una estrella entre 1,4 y dos veces más grande que el sol puede terminar como una nova o supernova, una estrella mucho mayor acabará como un agujero negro. Anoto estos términos para explicárselos un poquito en algún post de la etiqueta Glosario.

¿A qué distancia están el Sol y la Tierra?

El sol se encuentra a una distancia media de la Tierra de 1,496 x10 13 cm. Este valor resulta del promedio entre el afelio (posición de máxima distancia de la órbita terrestre), y el perihelio (posición de mínimo alejamiento).

¿Qué características tiene el Sol?

Tiene un diámetro aproximado de 1.400.0000 de km.; con una masa unas 750 veces mayor que la de todos los planetas juntos.

Su temperatura varía según la distancia al centro del cuerpo, entre 5.000ºC. aproximadamente para la superficie, y hasta 15.000.000 de grados en el interior.

¿Qué composición interna tiene el el Sol?

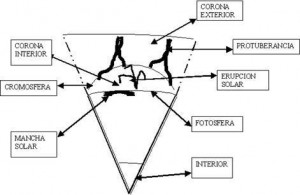

Un corte ideal del Sol permite visualizar, desde el centro hacia el exterior: a) interior del Sol; b) fotósfera; c) cromósfera, y d) corona. (Vean la figura que ilustra el post, que para eso me gasté en dibujarla)

-

a) Interior del Sol: corresponde a las zonas de generación de energía, la cual es transportada al exterior por corrientes de radiación y de convección. También se la conoce como núcleo.

-

b) Fotósfera: delgada capa correspondiente a la superficie visible del Sol. Se observan en ella las llamadas manchas, y antorchas solares Las manchas solares constituyen zonas de temperaturas hasta 1.500º C más bajas que su entorno. Son visualizables a ojo desnudo y en ellas se distinguen la umbra (núcleo oscuro), y la penumbra (borde menos oscuro). Las manchas aparecen cíclicamente, con máximas undecenales, y se ubican en dos zonas a ambos lados del círculo máximo, desplazándose desde su formación, en la zona más externa de la franja afectada, hacia el ecuador solar.

Desde hace muchos años se viene intentando establecer relaciones entre los ciclos solares y los acontecimientos geológicos, meteorológicos, etc., en la Tierra, pero ninguna dependencia ha sido definitivamente probada, si bien parece haber una cierta influencia sobre cambios climáticos de corta duración.

Las antorchas solares rodean habitualmente a las manchas, y son unos 1.000º C. más cálidas que el entorno. -

c) Cromósfera: puede ser considerada como la»atmósfera solar» y es el medio en el que se producen las llamadas erupciones solares, que se supone son fuertes descargas eléctricas, y que casi con seguridad afectan al campo magnético terrestre Este efecto se manifiesta en las mediciones realizadas durante las prospecciones magnéticas, las que arrojan resultados aberrantes, que deben, de inmediato, desecharse.

-

c) Corona: es el entorno de radiación que rodea al sol, y comprende, tanto el fenómeno luminoso, como la materia altamente difusa que constituye la transición hacia el polvo cósmico. Dicha materia consta fundamentalmente de electrones y átomos altamente ionizados. Son visibles en ella, las protuberancias solares, constituidas por gases extremadamente enrarecidos, con el aspecto de hongos gigantescos y rojizos.

¿Qué movimientos tiene el Sol?

El Sol está afectado por un lento movimiento de rotación, con una duración de aproximadamente 25 días terrestres, y toma parte en el movimiento global de rotación de toda la Galaxia, tardando alrededor de 200 millones de años en completar una órbita casi circular en torno al centro galáctico. Este movimiento se reconoce desde los primeros años de la década del 20. Desde la Tierra, el movimiento observable del sol es aparente, y su trayectoria se denomina eclíptica, debido a que allí son perceptibles los eclipses.

Una característica que convendría anotar respecto al astro central, es la de un flujo continuo de gas ionizado, con velocidades de entre 400 y 700 km/s., que se denomina «viento solar», y que influye a veces sobre el magnetismo terrestre, y muy posiblemente sobre otros fenómenos no tan claramente definidos.

Un último dato, que permite visualizar la dimensión solar, es que cabrían en su interior 1.400.000 Tierras, aproximadamente.

Espero que les haya interesado, porque luego seguiremos con otros posts relativos a los demás integrantes del Sistema Solar.

Este post es una modificación del texto que me pertenece y que debe ser citado como:

Argüello, Graciela L. 2006.» La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. Versión totalmente actualizada.17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Más sobre Geoindicadores: la lista de control.

En un post anterior les expliqué ya lo que son los Geoindicadores y les adelanté también que por su enorme importancia este tema nos ocuparía en numerosos encuentros.

En un post anterior les expliqué ya lo que son los Geoindicadores y les adelanté también que por su enorme importancia este tema nos ocuparía en numerosos encuentros.

Les recomiendo que repasen la introducción del tema en el post correspondiente, porque hoy damos por sabido el concepto básico y lo que voy a presentarles es lo que se llama Geoindicators checklist, o Lista de Control de Geoindicadores.

¿Qué es la lista de control de Geoindicadores?

Es el conjunto de elementos, rasgos de relieve o paisaje, fenómenos y/o procesos que delatan cambios recientes, en curso, o con alta posibilidad de ocurrencia en el corto plazo.

Es decir, se trata de aquellas características que se deben monitorear para reconocer cambios significativos que están señalando que un determinado sistema se ha movido o se está moviendo desde una posición de equilibrio hacia otra que deberá alcanzar a través de acontecimientos a veces poco perceptibles y a veces catastróficos.

¿Todos esos cambios pueden ser detectados y seguidos en su evolución?

No todos los cambios tienen indicadores claros, pero para que formen parte de la lista de control, sí deben tenerlos, porque ése es precisamente el propósito de la lista.

Por eso son hasta el presente limitados en número, y se aplican a subsistemas geológicos bien definidos. (Recordemos que el Sistema es la Tierra toda)

¿Cuántos son esos indicadores y cuántos los subsistemas que pueden monitorearse con ellos?

Existen actualmente veintisiete Geoindicadores universalmente aceptados, y muchos más en análisis para una eventual incorporación a la lista en el futuro.

Los subsistemas que pueden ser observados a través de ellos son diez.

¿Cuáles son los subsistemas que se pueden supervisar, y a través de cuáles indicadores?

A continuación, les presento la lista de control, con los subsistemas y sus correspondientes geoindicadores, pero les advierto que todos ellos serán motivo de futuros posts, porque constituyen herramientas apasionantes, por un lado porque sirven para el reconocimiento de cambios pasados y presentes, y por el otro porque son la base de las actividades predictivas sobre las que hoy se trabaja.

El modo de presentarlos es a través de agrupaciones que responden a cada uno de los entornos o procesos a cuyo seguimiento se aplican.

En cursivas anoto los subsistemas, y en negritas los geoindicadores que les corresponden.

Criosfera (se refiere a zonas congeladas):

Actividad en suelo helado.

Fluctuaciones de glaciares.

Zonas áridas y semiáridas:

Fisuras y costras sobre superficies desérticas.

Magnitud, duración y frecuencia de tormentas de arena.

Formación y reactivación de dunas.

Erosión por viento.

Zonas costeras y marinas:

Química de corales y patrones de crecimiento.

Nivel relativo del mar.

Posición de la línea de costa.

Lagos:

Niveles de agua y salinidad.

Ríos y riachuelos:

Morfología del cauce.

Acumulación y carga sedimentaria.

Humedales:

Extensión, estructura e hidrología de los humedales.

Aguas de superficie y subterráneas:

Calidad del agua de superficie.

Calidad del agua subterránea.

Química del agua subterránea en la zona no saturada.

Nivel del agua subterránea.

Suelos:

Erosión del suelo y de los sedimentos.

Riesgos naturales:

Deslizamientos de tierra y avalanchas.

Otros:

Secuencias de sedimentos y composiciones.

Desplazamiento superficial.

Régimen de las temperaturas subsuperficiales.

Para el caso de que no les haya quedado claro el concepto de la lista de control, les doy un pequeño ejemplo.

Si estamos interesados en saber si hay cambios actuales o recientes en la línea costera, observar los patrones de crecimiento de los corales, es una de las indicaciones que debemos tomar en cuenta. Pero además, se los considera de acuerdo con metodologías también bastante bien estipuladas, de las que también llegaremos a hablar.

Espero que este pequeño avance sobre un tema de tanta importancia les haya interesado, porque es apenas un nuevo pasito en una larga caminata que haremos juntos.

Pero no se impacienten, hablaremos mil veces de este tema, porque es otro de los ovillos que estoy desenrollando de a poco.

Recuerden que los minerales, el agua, el cosmos, los sismos, los volcanes, los fósiles, el suelo, etc., etc., son algunas de las madejas que estamos desenredando de a poquito. Este blog , con tantos ovillitos rodando- que pueden ver en los tags de la bar side- sería un parque de diversiones para cualquier gatito, ¿no les parece?

Bueno, por hoy he cumplido con mi deber, y los saludo con un abrazo hasta el miércoles. Graciela

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

El olor de los minerales.

Hoy vamos a avanzar en el reconocimiento macroscópico de los minerales, para lo cual les recomiendo que repasen antes ese post en el que presentamos conceptos que aquí daremos por sabidos.

Además, verán que lo que traigo como cuadro aquí es un recorte de aquél que les mostré en el post de referencia, así que no anden remoloneando y lean ese texto antes que el de hoy.

Hoy comenzaremos con el primero de los caracteres organolépticos: el olor.

¿Qué significa el término «organoléptico»?

Es un adjetivo, es decir que deberá acompañar a sustantivos tales como «caracteres», «propiedades», «cualidades», «condiciones», etc. No aparecerá normalmente solo, y el diccionario lo explica así:

adj. Díc. de las propiedades de las sustancias orgánicas e inorgánicas (esp. las de los minerales) que pueden apreciarse por los sentidos. Deriva del griego: όργανο= órgano, y δεκτικό = receptivo.

Obviamente, como los sentidos son cinco, no pueden ser mucho más abundantes las propiedades que con ellos se capten. Por eso ven en el cuadro: olor, correspondiente al olfato; sabor, correspondiente al gusto; sonido, para el oído; y tacto para el sentido homónimo.

Y ahora ya estarán a los gritos: – «¡¿Y la vista?!,¡¿Y la vista?!»

Tranquilos, chicos, no la he olvidado, si ven el cuadro del cual he recortado este pedacito (si no me hicieron caso y no leyeron el post anterior, a embromarse ahora), he separado las propiedades que se aprecian con la vista en un cuadrito aparte que he llamado «Propiedades que dependen de la luz», porque sin ella, no verán objeto alguno, por mucha vista que tengan. Además, la clase de luz incidente altera la apreciación de esas propiedades.

Pero volvamos al tema elegido para hoy: el olor.

¿Qué clase de propiedad mineral es el olor?

Es una propiedad escalar, según ya hemos definido antes, de tal manera que no importa la dirección de exploración, no cambiará en absoluto. Es decir que si un mineral huele fiero, por mucho que le den vueltas, no tendrá perfume a jazmín en ningún rinconcito. Está claro, ¿verdad?

Convengamos que esta propiedad era más determinativa en la época de los alquimistas, cuando muchas otras no eran conocidas, o no se contaba con elementos confiables para su determinación.

Hoy en día, los geólogos no andamos oliendo minerales ni olfateando rocas como parte de nuestra rutina, pero, en muchas situaciones, es el mismo olor el que sale a nuestro encuentro y es una ayuda no desdeñable. Y hay otras circunstancias en que una maniobra simple nos saca de dudas por el olorcito inconfundible con el que el mineral nos recompensa.

¿Cómo se reconoce el olor de los minerales?

No me digan oliendo, porque es una perogrullada, y la pregunta se dirige a otra cosa.

En efecto, es importante hacer notar que exceptuando situaciones muy particulares, los minerales en seco no desprenden olor.

No obstante, por fricción o por golpe, humedeciendo con agua o simplemente con el aliento, por liberación de algún ingrediente volátil a través del calor o por reacción con ácidos, pueden llegar a percibirse ciertos olores que reciben designación propia.

¿Cómo se denominan los olores característicos de los minerales?

- Aliáceo: es un característico olor a ajo, (recuerden que el nombre científico del ajo es Allium sativum, y de ahí el término) que se obtiene por fricción de la arsenopirita, y por calor de otros compuestos también arsenicales.

- Rafanáceo: es el olor a rábano en descomposición. Es bastante fuerte y picante, y se produce cuando se calientan minerales que contienen selenio, como la aguilarita o la francisita, un sulfuro y un óxido respectivamente.

- Sulfuroso: es propio del azufre nativo, del que se obtiene por fricción y calentamiento. También la pirita y otros sulfuros desprenden ese olor cuando se los calienta.

- Bituminoso: es el olor propio de los betunes y lo producen muchos hidrocarburos.

- Fétido: es el olor del ácido sulfhídrico, que se describe bien si se lo compara con el de los huevos podridos. Se emite por la fricción de algunas variedades de cuarzo y calcita, y por reacción química de la galena (sulfuro de plomo) con el ácido clorhídrico. En este caso, se produce por un lado cloruro de plomo que se deposita, y por el otro ácido sulfhídrico que se desprende como gas hediondo. Les muestro la formulita de paso: SPb + 2ClH= Cl2Pb+SH2 (éste es el culpable del olor).

- Arcilloso: es el olor del barro húmedo. Se obtiene de la serpentina y las arcillas entre otros minerales, cuando se los humedece con agua o hasta con el simple aliento. En otros casos, se obtiene el olor arcilloso cuando se calienta.

Como pueden ver, el olor no es en absoluto inocente en esto de reconocer minerales.

Espero que no anden ahora oliendo cuanta piedra les caiga en las manos, pero sí que estén alerta a perfumitos característicos que pueden llegar a percibir en determinados casos. Si les interesa el tema, vuelvan por el blog, que esto recién empieza. Un abrazo, Graciela

La foto es del viaje de Pulpo a Estados Unidos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.