Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Propiedades útiles para reconocer minerales: la electricidad.

Como vengo haciendo lentamente, hoy voy a continuar dándoles elementos para que ustedes reconozcan los minerales por sí mismos.

Como vengo haciendo lentamente, hoy voy a continuar dándoles elementos para que ustedes reconozcan los minerales por sí mismos.

Sobre todo, porque mal que nos pese, consultar por internet «¿qué piedra es ésta?» es bastante absurdo, como lo he explicado ya en otro post.

Las propiedades que dependen de los campos son las últimas que quedan por presentar entre aquéllas que pueden establecerse de manera sencilla.

Hoy comenzaremos por la electricidad, que obviamente se relaciona con campos eléctricos, pero nos limitaremos a analizar sus manifestaciones obvias en muestras minerales macroscópicas. Sobre otras aplicaciones de los campos eléctricos en Geología, vendrán más adelante muchos otros posts.

¿Cuáles son las propiedades eléctricas de los minerales?

Son las que se manifiestan a través de la producción de un campo eléctrico interno debido al reacomodamiento de las cargas presentes en la estructura atómica. Se consideran propiedades macroscópicas, porque a menudo se producen «chispazos» fácilmente visualizables.

Caracterizan especialmente a los minerales que son malos conductores, y que por tal razón se clasifican como dieléctricos. Se trata mayormente de aquéllos de aspecto vítreo, con brillo no metálico.

Se conocen dos o tres tipos (según el criterio que se aplique) de propiedades eléctricas en los minerales. Ellas son:

- piezoelectricidad,

- triboelectricidad, que para algunos es solamente un caso particular de la anterior, y

- piroelectricidad.

¿Qué es la piezoelectricidad?

La palabra piezoelectricidad procede del vocablo griego «piezein», que significa apretar, y designa al fenómeno según el cual, algunos minerales se polarizan eléctricamente cuando son sometidos a tensiones mecánicas.

Se trata de una propiedad vectorial, ya que la presión debe ser ejercida a lo largo de ciertas direcciones bien definidas del cuerpo cristalino, en cuya geometría, es un requerimiento básico la falta de centro de simetría.

En esos casos, al ejercerse la presión sobre el cristal, y como respuesta a ella, los iones positivos se desplazan hacia un extremo y los negativos migran al otro; de tal manera que el cristal se polariza eléctricamente; o en otras palabras, en las caras opuestas surgen cargas de signo contrario entre sí.

Es muy notable el hecho de que también ocurre el fenómeno inverso, es decir que esta clase de minerales, si se exponen a un campo eléctrico, se deforman, aunque muchas veces el cambio sólo sea microscópico. Estas deformaciones son además casi siempre y casi totalmente, reversibles, ya que basta con alejar el material del campo eléctrico para que recupere su configuración original.

¿Desde cuándo se conoce la piezoelectricidad?

Si bien muchos atribuyen el descubrimiento a Pierre Curie, ya con anterioridad al menos dos científicos mencionaron y analizaron el fenómeno.

El primero fue René Just Haüy (1743 – 1822), mineralogista francés al que se recuerda como el padre de la cristalografía, y quien en 1817, estableció la polarización en la calcita y generó criterios para reconocer los distintos tipos de propiedades eléctricas en los minerales. Fue inclusive creador de los dispositivos que llamó electroscopios para investigar esos campos.

Entre los años 1875 y 1882, Antoine Henri Becquerel (1852-1908), físico francés, parte de una de las más ilustres dinastías científicas de París, estudió con algún detalle la polarización inducida por las rupturas a lo largo de los clivajes.

Y luego, en 1881, Pierre y Jacques Curie, estudiaron los efectos de la compresión, tanto en la turmalina como en el cuarzo, estableciendo que las cargas en ambos casos se dirigían a los extremos opuestos de los cristales.

¿Cómo se reconoce esta propiedad de manera sencilla?

En una forma práctica, cuando los cristales de determinados minerales, como el cuarzo por ejemplo, se golpean entre sí, ocurre una polarización de la carga, que se expresa en el fenómeno por el cual saltan chispas, y que fue aprovechado por los hombres primitivos para encender fuego, lo cual significó un asombroso avance en la civilización.

Una aplicación que todos utilizamos, sin estar conscientes de ello es la de los encendedores eléctricos, tipo magiclick, que tienen en el interior un cristal, generalmente sintético, que por ser piezoeléctrico, al recibir un golpe seco (como el del gatillo de la pistolita que simulan, o de la tecla en aparatos que lo traen incorporado) provoca un arco voltaico o chispa, que enciende la cocina, el mechero o el calefón, según sea el caso.

¿Qué es la triboelectricidad?

Como dije más arriba, hay quienes sostienen que solamente se trata de una división artificial del mismo fenómeno descripto más arriba, ya que en este caso se reemplaza la presión por un estímulo ligeramente diferente, como es la fricción.

El término se genera a partir del vocablo griego tribein, que significa frotar, y una manifestación, no relacionada con los minerales la hemos experimentado seguramente todos, cuando nos quitamos ropas sintéticas en la oscuridad y vemos que a partir del roce se generan chispas.

¿Qué es la piroelectricidad?

¿Sencillo, verdad?

¿Desde cuándo se conoce la piroelectricidad?

Los primeros registros datan de 1824, y se deben al científico y naturalista escocés sir David Brewster (1781-1868), que reconoció el fenómeno en la sal de Rochelle, un tartrato de sodio y potasio con fórmula KNa (C 4 H 4 O 6)· 4H 2o que es también piezoeléctrico.

Más tarde, el efecto piroeléctrico se descubrió en minerales como cuarzo, turmalina y otros.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Cómo se manifiesta una erupción volcánica?

Ya en posts previos les adelanté conceptos relativos a efusiones centrales, es decir a los volcanes.

Ya en posts previos les adelanté conceptos relativos a efusiones centrales, es decir a los volcanes.

Y ahora iremos sobre el tema de las erupciones volcánicas

¿Qué son las erupciones volcánicas?

Ya señalé en otros posts que cuando el magma asciende hasta llegar a la superficie, se generan efusiones que adquieren diversos nombres según sea la geometría del espacio por el que sale al exterior.

Las lavas que surgen por un único centro se denominan precisamente efusiones centrales o erupciones, e involucran un aparato volcánico del que ya les hablé también.

¿Qué elementos diferencian unas erupciones de otras?

Los factores que se observan para definir qué tipo de erupción tiene lugar, son:

- las proporciones relativas de cada uno de los elementos presentes, que llamaremos simplemente sólidos, líquidos y gaseosos, en esta introducción, pero que veremos en detalle en otro post más adelante,

- la mayor o menor violencia del evento,

- la distancia vertical a la que los materiales son eyectados,

- la mayor o menor velocidad de flujo de las lavas,

- la existencia o no de taponamientos en el cráter, y la ocurrencia o no de consecuentes explosiones y

- las formas que se producen en el paisaje y la configuración del aparato volcánico resultante.

¿Cómo se clasifican las erupciones?

Primero debo repetir una aclaración que siempre hago cuando estoy por encarar una clasificación, y ella es que nunca podemos asegurar que todos los científicos coincidirán al dividir en grupos o clases una población dada. Y eso es así porque hay multiplicidad de criterios que pueden aplicarse en cada caso. Les recomiendo que vean este post, para comprender mejor esta premisa.

Lo segundo que quiero aclarar es que muchas veces se confunde la clasificación de las erupciones, con la clasificación de los volcanes, dos cosas que se relacionan, pero no son idénticas.

En efecto, las erupciones son eventos, de resultas de la sucesión de los cuales, surgen los volcanes, con una forma que también permite clasificarlos a ellos.

Al clasificar erupciones, se describen fenómenos o modos de actividad; mientras que al clasificar volcanes, se describen formas resultantes de esos fenómenos.

La tercera aclaración es que un volcán dado puede cambiar sus modos de erupción a lo largo del tiempo.

Y por último, a veces cada una de las erupciones mismas, no son tan «puras», sino que pueden tener rasgos de más de una de las clases que veremos a continuación.

Y ahora sí, la clasificación de las erupciones que personalmente prefiero, es la siguiente:

- Erupciones hawaianas

- Erupciones peleanas

- Erupciones plinianas

- Erupciones estrombolianas

- Erupciones vesubianas

- Erupciones vulcanianas

- Erupciones hidromagmáticas

- Erupciones tipo lahar

¿Cómo es una erupción hawaiana?

Si fuéramos a elegir qué erupción presenciar, no tengan dudas de que yo elegiría ésta, simplemente porque es comparativamente «tranquila». Esto se debe a que se trata de magmas y lavas básicos, bastante fluidos, lo cual permite una salida de material sin taponamientos ni explosiones resultantes. Hay muy poco material sólido que se eyecte al espacio, y la velocidad del movimiento es lo bastante alta como para que las lavas se enfríen a gran distancia del cráter, generando verdaderos «ríos de roca fundida». Pero ojo, que son también las de mayor temperatura, así que no se crean que son totalmente inofensivas.

Su flujo es casi permanente y los volcanes que erupcionan típicamente de esta manera son el Kilahuea (o Kilauea) y el Maunaloa de Hawaii, estado que le da nombre al fenómeno.

¿Cómo es una erupción peleana?

Este tipo de erupciones toma el nombre de Montaña Pelada, o Mont Pelé en la Martinica, que es su más acabado exponente. Las lavas involucradas son mucho más ácidas, y por ende, más viscosas. Esa viscosidad muchas veces tapona el cráter principal, por lo cual, los gases ejercen presión sobre las paredes del cono, generando grietas laterales por las que escapan los mencionados gases, por demás tóxicos, que se desplazan ladera abajo en la forma de nubes ardientes, responsables de los daños en materia de vidas, como veremos alguna vez al contar el más recordado de sus eventos.

¿Cómo es una erupción pliniana?

Las erupciones plinianas también son provocadas por magmas ácidos y viscosos. Su grado de violencia y explosividad puede generar columnas eruptivas de altura suficiente (decenas de km) como para alcanzar la estratósfera.

Las erupciones plinianas pueden durar desde un día hasta meses. Pueden llegar a generarse flujos piroclásticos, cuyo peso puede determinar el colapso de todo el cono volcánico, y hay también por eso, capas de ceniza fina extendiéndose por centenares de km alrededor del cono emisor.

Diversos volcanes han tenido ocasionalmente erupciones de este tipo, y un ejemplo es la del Vesubio del año 79, que fue descripta por Plinio, de quien el fenómeno tomó el nombre.

¿Cómo es una erupción estromboliana?

Se la conoce también como Stromboliana, ya que toma el nombre del volcán Stromboli, de Italia, que suele tener este tipo de actividad.

Corresponde a magmas con tendencia ácida y muy baja fluidez, lo que define conos de gran altura y escasa extensión, que liberan gran cantidad de materiales sólidos fragmentados, a los que llamamamos piroclastos, y de los cuales, como ya les dije, hablaremos en otro post.

¿Cómo es una erupción vesubiana?

Su nombre se debe al Vesubio, (Nápoles, Italia) que presenta diversos tipos de erupciones a lo largo de su historia, pero que muchas veces se ha manifestado con la tendencia a generar explosiones resultantes del enfriamiento y solidificación de la lava, prácticamente en la propia boca del volcán, lo que impide la libre salida de los gases. Ello es debido a la alta viscosidad de los magmas ácidos que dominan en su cámara.

Las explosiones suelen eyectar los materiales solidificados a gran altura y por detrás de ellos, al quedar allanada su salida, se desprenden gases ardientes y lavas incandescentes.

¿Cómo es una erupción vulcaniana?

Muchos autores equiparan esta erupción con la anterior, pero la gran diferencia, que me parece digna de ser destacada es su magnitud, ya que en estos casos – con ejemplos como el Vulcano en las Islas Lípari y el Etna en Sicilia- la violencia de la explosión es tal que puede destruir todo el cráter, generando un gran espacio vacío al que se llama caldera, y dentro del cual vuelve a crecer un nuevo cono. Pero a esto lo veremos en detalle cuando clasifiquemos los volcanes resultantes, en un nuevo post.

¿Cómo es una erupción hidromagmática?

Es típica la erupción del Rakata, responsable de la destrucción de la isla de Krakatoa, al este de Java, como reza la película. Otro ejemplo es el Perbuatán en la misma isla.

En estos casos, o bien la cámara magmática se posiciona muy cerca de una napa de aguas subterráneas, o bien hay una filtración importante de aguas pluviales en el interior del sistema volcánico, lo cual genera una enorme presión en el volcán, que termina estallando con violencia exacerbada por la conjunción de los materiales propiamente magmáticos y el vapor de agua sobrecalentado.

¿Cómo es una erupción tipo lahar?

En realidad se trata de dos fenómenos distintos, que juntos generan un fenómeno al que se denomina lahar.

La erupción s.s. puede ser de cualquiera de los tipos arriba mencionados, pero dispara luego otro evento, porque al estar estos volcanes en cordilleras de gran altura, sus cráteres se encuentran por encima del nivel de las nieves perpetuas, y cuando se producen erupciones, se funden los glaciares allí existentes, generando aludes de nieve (valga la redundancia), desplazamientos de tierra, y bajadas de lava en pendientes abruptas, todo lo cual en su sinergia, da lugar a la generación de un lahar.

Un ejemplo típico fue el volcán Arenas que produjo una catástrofe por su asociación con el Nevado de Ruiz, en Colombia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Glosario geológico: ¿La margen o el margen del río?

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

Si bien este post tiene una intención esencialmente semántica, me pareció que podía incluir en él bastante más que la simple aclaración sobre una duda gramatical.

En efecto, muchas veces los alumnos de Geología se equivocan con la terminología correcta para designar las diversas partes de un río, puesto que se trata de un tema abordado por la Geografía, y que en los textos iniciales de Geología, brilla por su ausencia.

Pero ya que lo prometí en el título, comenzaré por el aspecto lingüístico, y luego explicitaré otros más.

¿Cómo se dice de manera correcta: el o la margen del río?

La palabra margen en la actualidad puede usarse tanto en género masculino como femenino, según el significado que se le quiera atribuir.

Para referirse a un espacio libre en los bordes de una página escrita; o bien cuando se refiere a un espacio u ocasión; o a una cantidad que se asume como diferencia, el término es indiscutiblemente masculino.

Así, se hablará de algo anotado «en el margen de la hoja», o «del margen de error».

Pero, cuando se trata del borde u orilla de un río, se prefiere el uso femenino, «la margen del Paraná», por ejemplo; aun cuando usarlo en masculino no es tampoco considerado un error.

O sea que hay «un margen» de tolerancia en el uso de la palabra.

¿Cuál es la forma de decidir cuál es la margen derecha y cuál la izquierda?

Muchas veces se plantea la duda, porque si uno mira hacia la parte alta del curso la izquierda es una orilla; pero si se da vuelta y mira aguas abajo, la margen izquierda es la otra.

Para evitar confusiones, la convención dice que se debe definir orilla o margen izquierda, a la que queda de ese lado cuando se mira hacia la desembocadura.

Una nemotecnia muy lógica y sencilla es pensar que uno «acompaña» al río en su camino, (es decir se desplaza como lo hace el agua) y en esa posición definir las márgenes izquierda y derecha.

¿Qué otras partes del río debemos aprender a denominar correctamente?

Lo primero que voy a señalar es que la nomenclatura fluvial es amplísima y profusa, imposible de agotar en un solo post, pero ahora me referiré a las partes de la corriente en un perfil transversal no encajonado, vale decir, donde la topografía permite las variaciones a las que me voy a referir hoy.

Y en esa situación, los términos que debemos conocer son, mínimamente:

- Canal de estiaje.

- Lecho mayor

- Talweg

- Paleocauces

- Planicie de inundación

- Terrazas fluviales.

Y en sucesivos posts iremos conociendo mucho más sobre las cuencas fluviales y sus características.

¿Qué es el canal de estiaje?

El canal de estiaje también conocido como lecho menor es la parte del cauce que a lo largo de todo el año se encuentra bajo el agua. Es decir que se trata de la parte del cauce que nunca se seca.

El nombre procede de la palabra estío, que quiere decir verano, porque en el régimen Mediterráneo, propio de las partes de Europa donde el término fue acuñado, es precisamente ésa la temporada sin lluvias, a la inversa de lo que ocurre en nuestro país sudamericano.

¿Qué es el lecho mayor?

Es la parte del canal natural por el que fluye el río durante los períodos de lluvia, cuando se generan las crecidas.

Tanto éste como el canal de estiaje tienen configuraciones dinámicas, porque las temporadas lluviosas o secas no se replican de manera idéntica siempre. Es decir que a veces no se ocupará por el agua todo el lecho mayor, y a la inversa, sucede también que el canal de estiaje estará a veces algo excedido aun en las estaciones secas.

Estos cambios acompañan los ciclos naturales de cada lugar y cada cuenca.

¿Qué es el talweg?

Pese a que muchos autores usan este término como sinónimo del canal de estiaje, ya definido, ese significado es incorrecto.

En efecto, mientras que el canal de estiaje es una franja, el talweg, talueg o talveg, como también se lo denomina regionalmente, es una línea que une los puntos de mayor profundidad en el lecho.

La palabra deriva de dos vocablos alemanes: Tal (valle) y Weg (vía o camino), que juntos indican «el camino del valle», señalando que de escurrir solamente un hilillo de agua, Ése será su camino preferente.

¿Qué son los paleocauces?

Se trata de canales abandonados por diversas razones que veremos en detalle en otra oportunidad, pero que se pueden enumerar como: cambios climáticos, cambios estructurales, cambios erosivos, rectificaciones de antiguos meandros, etc.,

Por cualquiera de esas razones, o por una convergencia de varias de ellas, es corriente que se definan nuevos trazados para el agua que fluye en una topografía dada, y que, consecuentemente, otros cauces resulten inactivos.

Esos canales antiguos (como indica el prefijo paleo) que han dejado de ser funcionales en intervalos dados, pueden sin embargo reactivarse a lo largo de la historia geológica de una región dada.

No tomar esto en consideración puede tener consecuencias catastróficas,

¿Qué es la planicie de inundación?

La planicie de inundación es un área muy amplia, en la que canales sinuosos, a lo largo de sus divagaciones, han ido dejando los rastros de la erosión y de la sedimentación fluviales.

Exceden con mucho al lecho mayor y son lo bastante engañosas como para invitar a su urbanización, porque a veces, por largos períodos se mantienen libres de las avenidas de agua. Pero su sola presencia y topografía deberían alertar respecto a la siempre latente amenaza de inundación de toda el área, cuando ocurren precipitaciones excepcionales.

Un postulado básico es que la llanura de inundación forma parte integrante del sistema fluvial, y sus límites suelen ser las terrazas adyacentes.

¿Qué son las terrazas fluviales?

Una definición sencilla es que ellas son los verdaderos límites de un río en un momento dado de su evolución, porque en el paisaje representan alturas topográficas con cotas claramente distintas a las de la planicie de inundación.

Pero el tema de las terrazas y su generación y evolución es demasiado extenso para esta primera aproximación, de manera que será tema de otro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una cadena de mails, no conozco al autor.

Otro lugar que los geólogos deberíamos visitar en Argentina: la Puna.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

En un post de hace más de un año, les presenté el listado de los lugares que los geólogos deberíamos conocer en Argentina, y les prometí que les iría pasando lentamente información sobre cada uno de ellos. Pues manos a la obra.

¿Qué es la Puna?

Esencialmente se trata de una Provincia Geológica, tal como la he definido en su momento. Pero es también una ecorregión con flora, clima y fauna características, y un ambiente topográfico con relieve particular, que los geógrafos definen como meseta, cosa que los geólogos cuestionamos, como verán más abajo.

Hoy insistiré en el aspecto como provincia geológica, que es el que mejor puedo presentarles.

¿A qué debe su nombre?

El término puna procede del quechua, y significa ‘región de altura’ o «zona muy alta», precisamente porque sus altitudes superan los 3.500 msnm.

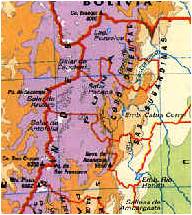

¿Dónde se encuentra y cuáles son sus límites?

La Puna es una región enclavada en el área central de la cordillera de los Andes, y si bien es compartida por varios paíes, ya que estrictamente es la terminación austral del Altiplano boliviano y peruano, hoy me ocuparé de la porción específicamente argentina, que comprende partes de las provincias de Salta, Jujuy, una mínima parte oeste de Tucumán, y un setor de Catamarca.

Puede generalizarse que exhibe baja presión atmosférica, escasa difusión de oxígeno en el aire y clima frígido, con escasas precipitaciones y temperatura media anual en el intervalo entre 6ºC y -7°C. Tiene un drenaje centrípeto y bajos topográficos donde se generan evaporitas.

La Puna Argentina está limitada al norte y al oeste por las fronteras internacionales que la separan de Bolivia y Chile respectivamente, aunque debemos señalar que los rasgos geológicos se extienden por Bolivia, con prescidencia de las convenciones políticas internacionales.

Por otra parte, si bien los límites por el extremo sur se discuten bastante, los más aceptados, propuestos por Turner, se definen por el borde austral de la Cordillera de Buenaventura en Catamarca (26º 45′ S).

El límite oriental es más elaborado, ya que se trata de una línea imaginaria, construida desde las proximidades del abra de Huajra, en el límite entre Bolivia y Argentina, y que sigue luego al este de la Laguna Pozuelos, al oeste de la porción norte de las Salinas Grandes, internándose por la parte sur de éstas, y pasando al oeste del nevado de Acay y por el borde occidental del valle Calchaquí. Allí toma una dirección ligeramente sudoccidental, hasta unirse con el límite austral ya mencionado.

Es interesante mencionar hacia el este, la presencia de largos valles profundizados fluvialmente a lo largo de millones de años, conocidos como quebradas, de las que las más atractivas turísticamente son la de Humahuaca, que conecta la Puna con el valle de Jujuy; y la del Toro que parte desde el Valle de Lerma y los Valles Calchaquies para llegar al centro puneño.

¿Qué características geológicas fundamentales presenta?

En un sentido muy estricto, la puna no es una verdadera meseta o altiplano, sino más bien una gran extensión del antiguo basamento cristalino levantado a gran altura por la orogenia terciaria, que presenta en su interior cordones montañosos orientados según los meridianos.

Esos cordones no son sino bloques de falla, cuya elevación diferencial supera hasta en 2.000 metros el nivel de base de la puna, que oscila entre los 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Los salares deberían su presencia a un levantamiento relativamente tardío de la porción oriental de la puna, respecto al resto del área. De resultas de ello, el drenaje de los ríos quedó interrumpido y las cuencas endorreicas así formadas dieron lugar a las evaporitas cuando el agua fue insuficiente para mantener las sales en disolución.

La aridez de la puna se debe a las cadenas montañosas que la bordean por el occidente y que impiden el paso de vientos húmedos procedentes del Océano Pacífico, determinando que las precipitaciones se produzcan del lado de barlovento, es decir al oeste de las mencionadas cadenas.

La Puna presenta un basamento cristalino precámbrico, integrante del macizo de Brasilia y buzante al norte, que actuó como una cuenca sobre la que se depositaron sedimentos paleozoicos tardíos y mesozoicos, que sobrellevaron fracturamiento, plegamiento e intrusiones ígneas a lo largo de diversos pulsos.

Durante el Terciario, y en coincidencia con la orogenia andina, ocurrió un sobre-elevamiento de toda la zona, acompañado por fallas tectónicas e intenso vulcanismo, que dio nacimiento a volcanes como el Llullaillaco, el Ojos del Salado y el Tres Cruces.

Toda la intensa actividad sísmica y volcánica del área se entiende en el marco de la Tectónica Global, ya que la región yace muy próxima al límite de contacto de las placas de Nazca y Sudamericana, de las que nos hemos ocupado tantas veces.

¿Por qué otras razones vale la pena visitarla?

El propio paisaje es de por sí imponente y para muchos visitantes tiene algo de mágico y sanador, por su silencio, su cielo aparentemente cercano y casi siempre límpido, y sobre todo por la carencia de todo estímulo estresante, propio de las zonas densamente pobladas.

Por otro lado, las estructuras, los volcanes y los salares, sumados a los efectos bien visibles -debido a la escasa cubierta vegetal- de la meteorización y de la erosión glacial y periglacial, son en sí mismos atractivos más que suficientes para los geólogos y aficionados a la Geología.

Hay también sitios en que se encontraron rastros de diversas culturas precolombinas, momias incluidas, como los niños de Llullaillaco.

Es interesante además la fauna, conformada esencialmente por camélidos, y por depredadores como el zorrino o el lince.

Las artesanías regionales, como la alfarería y los tejidos rústicos son un atractivo más. y contribuyen a la economía regional, que aparte del turismo se centra en la explotación de los salares.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: El mapa que ilustra el post es de una imagen de Google. Las fotos de arriba son de la puna catamarqueña (zonas cercanas a Antofagasta de la Sierra y Antofalla) y la que cierra el post es del Cono de Arita en el salar Arizaro, en la zona de Tolar Grande, provincia de Salta. Fueron tomadas en un viaje que hicieron Dayana y Guillermo en marzo de 2014.

Bosques petrificados. Un lugar que los geólogos debemos conocer en Argentina.

Hace bastante tiempo les prometí hablar de cada uno de los sitios que enumeré como los diez que un geólogo debería conocer en Argentina. Éste es uno de los que a mí misma me falta visitar, pero del que ya he juntado información para estar lista cuando finalmente lo haga.

En su momento lo anoté como una generalidad, ya que lo importante es el proceso mismo de petrificación de los árboles, y podría ser este bosque u otro diferente, aunque la elección del de Jaramillo está justificada, como verán más abajo.

¿Qué es y dónde queda el Bosque Petrificado de Jaramillo?

Este bosque se conoce también como Madre e Hija, o del Cerro Cuadrado, según el rasgo geográfico al que se prefiera referirlo.

Es el yacimiento paleontológico de esta clase, es decir con petrificaciones de árboles, más importante del país y uno de los más importantes del mundo, debido a la cantidad, calidad de la conservación, variedad, y tamaño de los restos vegetales observables en el lugar.

El parque se ubica al noreste de la provincia de Santa Cruz, en el Departamento Deseado, dentro de la ecorregión estepa patagónica, caracterizada por un clima frío y seco, con precipitaciones concentradas en el invierno, pero que no superan los 400 mm. Son conocidos sus fuertes vientos del oeste, y las heladas que tienen lugar casi en cualquier momento del año.

Sus coordenadas son 47°40′- 47° 46′ de latitud sur y 67° 56′- 68°10′ de longitud oeste. La extensión del parque propiamente dicho alcanza alrededor de 15.000 ha, pero debido a que hay registros fósiles en numerosas localidades cercanas, se anexaron dos estancias colindantes al antiguo monumento, las que integran con él un área protegida de 60.000 ha aproximadamente.

Para acceder al área se sigue la Ruta Nacional 3, hasta el km 2074 donde nace la Ruta Provincial 49, que 50 km más adelante, llega hasta la Seccional de Guardaparques del parque nacional. Allí se encuentra la Sala de Visitantes y comienza el Sendero Paleontológico que se recorre a pie.

¿Qué podemos decir de su calificación como Parque?

Pese a que la existencia de los troncos petrificados en la zona era conocida ya a comienzos del S. XIX, los estudios científicos fueron iniciados por Alberto Spegazzini en 1924. Sus descripciones atrajeron la atención sobre el lugar, que fue visitado por estudiosos de todo el mundo. En 1953, Calder señaló por primera vez que la mayor parte del bosque estaba constituido por ejemplares del género Araucaria, sólo existente en América del Sur y Oceanía.

La importancia de esta determinación condujo al Poder Ejecutivo Nacional a declarar este bosque Monumento Natural, con el nombre de Bosques Petrificados, por Decreto N° 7252 del 5 de mayo de 1954.

En diciembre de 2012, se recategorizó esta área como parque nacional, a través del decreto 2600/2012, que promulgó la ley 26.825 y que la denomina como Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo.

¿Qué puede observarse en él?

En la zona más estudiada del parque, se han registrado no menos de 200 ejemplares que han sufrido reemplazo o permineralización.

Según sus características se los puede agrupar en por lo menos cinco conjuntos diferentes:

- Restos de árboles en pie y relativamente completos en cuanto a los troncos se refiere, ya que el follaje en todos los casos ha desaparecido.

- Tocones que han permanecido en su posición original, todavía anclados por las que fueron sus raíces.

- Troncos caídos de diversos tamaños.

- Restos menores como astillas y/o ramas, por supuesto, también petrificados.

- Piñas muy bien preservadas

¿Cómo se produce la petrificación de los árboles?

Como habrán visto en el post que he linkeado en la pregunta anterior, la petrificación es el término vulgar que se aplica a dos procesos parecidos pero no idénticos, que científicamente se denominan reemplazo y permineralización. Dentro de las formas posibles de permineralización, aquí se trata de silicificación.

Para saber más sobre ellos, deben ir a leer ese post que les señalé, pero ahora les presento las condiciones que se dieron juntas en el bosque (o mejor los bosques, como veremos luego) que ahora nos ocupa.

Para que ocurra la petrificación los requisitos son:

- Sea cual sea la causa de la muerte del ejemplar, éste debe ser rápidamente enterrado para evitar su putrefacción.

- Aun enterrados, los restos pueden corromperse, salvo que se den condiciones climáticas que inhiban en buena medida la acción de los microorganismos. Por ende, debe haber una rápida circulación de líquidos portadores de sales minerales que puedan ocupar los poros del cuerpo, o reemplazar los compuestos orgánicos ya sea parcial o totalmente, ganándole la carrera a la putrefacción.

- Una vez ocurrida la petrificación, los eventos geológicos posteriores no deben ser tan catástroficos, intensos o rápidos como para destruir los fósiles así formados.

¿Cómo influyó la geología regional en la formación de este parque?

Es importante señalar que en toda la zona los afloramientos no son anteriores al Mesozoico, más específicamente corresponden al Jurásico medio (hace 170 millones de años aproximadamente), y se manifiestan como andesitas y basaltos. Se trata pues, de rocas volcánicas que habrían ascendido a lo largo de fracturas profundas que estaban ya preanunciando la ruptura de lo que era por entonces el supercontinente de Gondwana, tema que veremos en algún futuro post, por lo interesante que resulta.

En el período Jurásico medio a superior, (165 a 155 millones años), un nuevo pulso de intenso vulcanismo dio lugar entre otras cosas, a la depositación de la formación La Matilde, integrada mayormente por tobas, en la cual se encuentra hoy el bosque petrificado. La depositación de La Matilde ocurrió en un ambiente continental, fluvial, con pantanos y lagunas, lo que señala un clima estable con abundante humedad, favorable al desarrollo de los bosques con árboles gigantescos.

No cesaron entonces las erupciones, que se intensificaron al inicio del período Cretácico, coincidiendo con el comienzo del levantamiento de la cordillera. Esos materiales volcánicos son los que sepultaron con ceniza y lava gran parte de los bosques, lo que facilitó los procesos de petrificación.

El cerro Madre e Hija, (que pese a su denominación, es uno solo) es un volcán extinto, y además de ocasionalmente prestarle el nombre al bosque, atestigua la actividad volcánica mesozoica.

El levantamiento de los Andes implicó la generación de una barrera para los vientos del Pacífico que transportan humedad, con lo cual la estepa patagónica hacia el este se va desecando, lo que desacelera los procesos de putrefacción que todavía podrían afectar los restos.

Millones de años después, la erosión va descubriendo grandes sectores de aquellos bosques anteriormente sepultados por cenizas.

¿Qué otros detalles merecen destacarse?

Ya en el aspecto más turístico, es bueno recordar que unos diez a doce mil años atrás, habitaban el área, comunidades de cazadores-recolectores, que han dejado rastros como campamentos base, enterratorios y canteras para la extracción de materias primas. Precisamente los xilópalos, o maderas fósiles del bosque, se apreciaban por su dureza, y recibían distintos tratamientos para diversos usos. Restos de esa actividad son comunes en la zona.

Para el visitante de hoy es también interesante la fauna, que incluye pequeñas manadas de guanacos, zorros grises y colorados, chingolos, agachonas, comesebos, piches patagónicos, ñandúes y variadas lagartijas.

La flora es rala y achaparrada, destacándose las cactáceas de grandes flores anaranjadas, y las asteráceas. En áreas más a cubierto de los fuertes vientos dominantes, crecen arbustos como molles, duraznillos, algarrobos y calafates.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.