Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Una erupción hawaiana.

Como hoy es un día especial, de fiesta más que de cualquier otra cosa, ustedes y yo nos tomaremos un recreo. y para eso, les comparto un video que encontré en la red.

Las explicaciones científicas respecto al tipo de materiales, tipo de erupción y tipo de volcán que verán en este video, ya aparecieron en diversos posts, cuyos links encontrarán en este mismo texto.

Para empezar, si quieren, repasen también la clasificación de efusiones y de magmas que presenté hace bastante.

Y más básico todavía: recuerden las múltiples manifestaciones que componen el conjunto de los procesos ígneos.

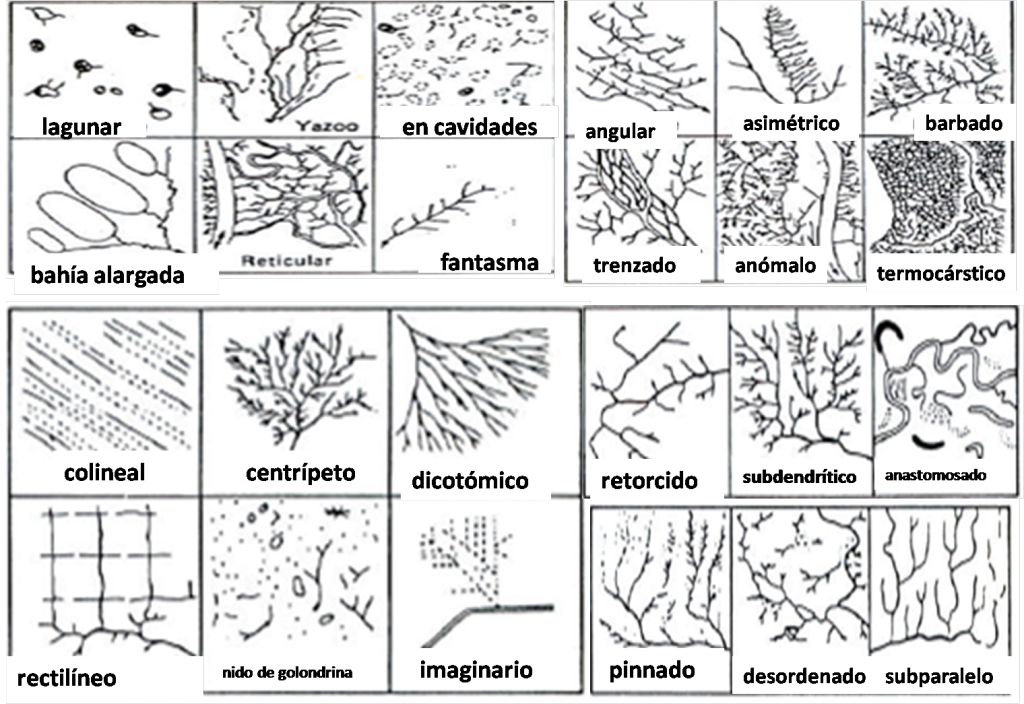

Diseños naturales de drenaje o avenamiento. Parte 2.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberían comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberían comenzar por leer ese post antes de internarse en éste.

En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿Qué significan los términos drenaje y avenamiento?

¿Qué tipos principales de drenaje existen?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje dendrítico?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje enrejado?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje radial?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje paralelo?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje anular?

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje rectangular?

Hasta allí hablamos el lunes pasado, hoy veremos la respuesta a la siguiente pregunta:

¿Qué tipos secundarios de drenaje pueden mencionarse?

- desordenado,

- subparalelo,

- retorcido,

- subdendrítico,

- anastomosado,

- pinnado,

- colineal,

- centrípeto,

- dicotómico,

- rectilíneo,

- en nido de golondrina,

- asimétrico,

- angular,

- imaginario,

- trenzado,

- anómalo,

- termocárstico,

- lagunar,

- yazoo,

- en cavidades,

- de bahía alargada,

- reticular,

- fantasma.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje desordenado?

Se conoce también como drenaje alterado, y se caracteriza precisamente por su falta de regularidad, valles anchos, y presencia ocasional de lagos y lagunas de escasas dimensiones. En las partes altas de la cuenca suele presentar un diseño dendrítico.

Por lo general se lo relaciona con zonas cubiertas por sedimentos glaciarios, y alterados precisamente por la movilización del hielo sobre el paisaje.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje subparalelo?

En este diseño, los tributarios de orden más alto se reúnen según ángulos variables y agudos, pero a medida que ellos se reúnen, desaguan en los cursos de orden más bajo, según direcciones aproximadamente paralelas.

Es propio de zonas de pendientes uniformes, que luego cortan a estratos plegados, zona en la cual los cursos se tornan paralelos.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje retorcido?

Las formas retorcidas implican cambios muy bruscos en el recorrido de los cursos, que hasta pueden localmente invertir su dirección. Se deben normalmente a controles muy fuertes de la litología, la estructura, o ambas. Por lo general encontrar una barrera muy resistente define el cambio de rumbo, pero suele ser también el resultado de una discordancia, una falla, etc.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje subdendrítico?

La forma subdendrítica es básicamente una modificación de la dendrítica, causada por una diferencia en las condiciones del área correspondiente a los tributarios de un orden dado, respecto a los de orden superior o inferior.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje anastomosado?

Implica una serie de canales entrelazados, lagunas resultantes de meandros abandonados, cursos abandonados y zonas pantanosas. Todo este avenamiento es típico de las llanuras de inundación de la cuenca baja de un sistema, en donde la pendiente es poco acentuada y la divagación de ríos, muy característica.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje pinnado?

También ésta es una de las variaciones del drenaje dendrítico. En general, los tributarios de segundo orden son todos aproximadamente paralelos, mientras que los de mayor orden desaguan en los de orden descendente según ángulos agudos, diseñando imágenes parecidas a plumas. La porción del territorio en que los cursos son paralelos indica pendientes uniformes, y la zona de abundancia de cursos cortos y con diseños angulares, podría deberse a la presencia de suelos loéssicos.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje colineal?

Se trata de una variante del avenamiento paralelo, pero en el cual, algunos cursos aparecen y desaparecen. Se debe generalmente a que atraviesan terrenos muy permeables en los que parte del agua se insume, o bien a que el área está surcada por canales de disolución.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje centrípeto?

No debe confundirse con el radial centrípeto, del que es solamente una variación. Ocurre cuando la cabecera de una cuenca está cerrada en arco, y todas las corrientes que nacen a lo largo de ese arco, convergen prácticamente hacia un único punto donde desaguan en el río principal. Es obvio que se debe a un control estructural que genera el arco limitante, ya sea que se trate de una cubeta abierta, o de un pliegue erosionado.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje dicotómico?

Esta forma distribuye los cursos desde un punto de cambio brusco de la pendiente, hacia todas las direcciones, y es propio de abanicos aluviales y deltas.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje rectilíneo?

El drenaje rectilíneo muy difícilmente es natural. Por lo general corresponde a canales de regadío que toman sus aguas desde un curso natural o desde un canal también artificial, procedente de un reservorio como lago, laguna o dique.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje en nido de golondrina?

Corresponde por lo general a zonas de calizas masivas, en las que los ríos se interrumpen generando pequeñas lagunas, pozos y dolinas.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje asimétrico?

El drenaje asimétrico presenta una clara diferencia en el número de tributarios a un lado del río principal, respecto a la cantidad de cursos al otro lado. Suele deberse a la existencia de un terreno con estratos sedimentarios inclinados con diferente ángulo a uno y otro lado de la corriente principal. Por lo general el lado de mayor pendiente presenta más cursos que el otro.

Por otro lado, también es corriente que los cursos que se mueven en la misma dirección en que se inclinan los estratos- cursos obsecuentes- sean más numerosos que los resecuentes. Resecuentes son los ríos que corren por la pendiente en sentido opuesto al de buzamiento de los estratos.

La oposición entre pendiente de los estratos y dirección de descenso del agua, expone todo el paquete al ataque erosivo, con altas posibilidades de encontrar en algún momento estratos arenosos permeables que determinan que algunos cursos se pierdan, generando la asimetría.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje angular?

También conocido como anguloso, es una variación del drenaje en enrejado, con tributarios paralelos entre sí, y desagúe recto en los cursos de órdenes bajos, pero al aumentar el orden, las confluencias definen cada vez ángulos más agudos u obtusos. Esto se debe a que el sustrato tiene redes de diaclasas y fracturas que gobiernan los cursos de bajo orden.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje imaginario?

Es propio de suelos que han sido preparados para una red de drenaje impuesta, que si todo el terreno está igualmente húmedo, no es visible con facilidad en fotografías aéreas. De allí el nombre de drenaje «imaginario».

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje trenzado?

También denominado entrecruzado, y de desarrollo típico en tierras y llanuras aluviales, compuestas en parte por materiales permeables. Mucha arena gruesa es transportada en las crecientes y genera barras que dividen la corriente en diseños variables.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje anómalo?

Conocido también como irregular, puede reunir diversos diseños a lo largo de toda la cuenca, debido fundamentalmente a la existencia de un verdadero mosaico de patrones litológicos y estructurales.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje termocárstico?

Es propio de suelos que han estado helados constituyendo un permafrost. Ese periodo de dinámica glacial o periglacial, ha podido determinar deslizamientos de suelos y hundimientos que definen posteriormente una red de denaje laberíntica y caótica.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje lagunar?

Se considera un drenaje apenas incipiente, que recientemente ha comenzado a desarrollarse, sobre terrenos de permeabilidad variable, lo que define pequeñas cuencas cerradas y lagunas.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje yazoo?

Este drenaje toma su nombre del Río Yazoo, un curso próximo y mayormente paralelo al Mississipi. Y ésa es precisamente la característica de un drenaje yazoo: correr junto a un río más importante, cuyos albardones no pueden atravesar para desaguar en él. Después de correr un largo tramo, paralelamente al curso de primer orden, sólo se unen a él cuando alguna ruptura o discontinuidad del albardón lo permite. Esto suele ocurrir en zonas con dinámicas glaciarias o periglaciarias.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje en cavidades?

El drenaje en cavidades es muy característico de materiales fluvioglaciales sobreimpuestos a materiales permeables. Se parece a la forma lagunar, pero en cada espejo de agua, se suelen generar afluentes en redes dendríticas.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje de bahía alargada?

La red de bahía alargada es propia de llanuras deltaicas y costeras, y se forma con filas de depresiones lagunares.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje reticular?

La red reticular es propia de costas y de zonas pantanosas influenciadas por las mareas. Cuando asciende la marea, el agua sube por los cursos de desagüe, e invierte su dirección cuando la marea baja. El resultado es un conjunto de pequeños cursos serpenteantes y distributarios, que desaguan en los canales mayores.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje fantasma?

Ocurre donde hay un suelo superficial poco denso y permeable sobre un sustrato impermeable. Por esa razón, la red incluye corrientes que aparecen y desaparecen por tramos

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

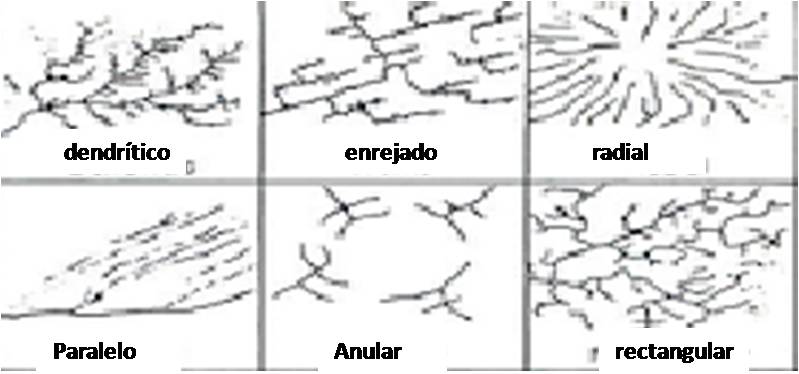

Diseños naturales de drenaje o avenamiento. Parte 1.

Una parte importante del conocimiento de un paisaje y su correspondiente historia geomorfólogica, es la determinación de su diseño de drenaje o avenamiento.

Una parte importante del conocimiento de un paisaje y su correspondiente historia geomorfólogica, es la determinación de su diseño de drenaje o avenamiento.

Ése será nuestro tema hoy.

¿Qué significan los términos drenaje y avenamiento?

Las aguas que fluyen sobe un territorio dado tienden a buscar el camino más fácil, lo que hace que se concentren en cursos que se van definiendo cada vez mejor, hasta constituir una verdadera red de caminos preferentes, a la que precisamente se conoce como red de drenaje o avenamiento.

Mucho se ha discutido respecto a cuál es el término más correcto, si drenaje o avenamiento, puesto que los geomorfólogos españoles rechazan en general el empleo de términos cuyo origen no sea el más castizo, y drenaje procede del vocablo francés «drainage», y por ende tildan de galicismo a su derivado «drenaje». No obstante, hoy toda la literatura ha sido ya dominada por este término, en detrimento del español «avenamiento». Cualquiera sea la palabra que usen, el significado en la interpretación del paisaje es el mismo.

Conocer la red de drenaje es vital, porque como dije más arriba, las aguas originalmente salvajes tienden a encauzarse siguiendo el cámino más fácil, y que obviamente es el de la máxima pendiente.

Cuando por alguna razón se desvían de ese modelo original, hay que pensar de inmediato que existe un control, ya sea litológico o estructural, cuando no una intervención antrópica. que causa ese desvío.

¿Qué tipos principales de drenaje existen?

Básicamente hay seis clases, las que luego pueden sufrir numerosas modificaciones, multiplicándose así los tipos de drenaje posibles.

Para entender lo que sigue hago un paréntesis para decirles que los cursos que constituyen una red se dividen en diversos órdenes. Así el curso de primer orden es el correspondiente al río principal, del que todas las demás corrientes son tributarias. Todos los afluentes que vierten sus aguas en un cauce de primer orden se consideran de segundo orden, las que en ellos desaguan, son de tercer orden y así sucesivamente.

Ahora veamos los principales tipo de drenaje que son:

- Dendrítico.

- En enrejado.

- Radial.

- Paralelo.

- Anular.

- Rectangular.

Todos pueden verse en la figura que ilustra el post.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje dendrítico?

El drenaje dendrítico es el más común de todos, y es propio de terrenos relativamente homogéneos, donde cada uno de los tributarios, cuando vierte sus aguas en otro río de orden inferior (en su número), lo hace según un ángulo aproximadamente constante, que se repite en todas las confluencias. No hay en este tipo de drenaje cambios bruscos ni en ángulos rectos en la dirección de las corrientes,

Es tan habitual esta forma, que cuando se visualiza una red diferente, casi siempre se recomienda la realización de investigaciones que permitan establecer las causas por las cuales se ha instalado una forma de avenamiento distinto.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje enrejado?

El drenaje enrejado presenta tributarios que desaguan en los de orden inferior según ángulos medianamente rectos. Deben su trazado a la presencia de estratos fuertemente plegados.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje radial?

Se trata de sistemas que fluyen hacia afuera (radial centrífugo) de una colina o domo elevado, a veces relacionado con formas volcánicas, inclusive; o hacia adentro de una depresión o cuenca, en cuyo caso se trata de un radial centrípeto. En este último caso, es muy común que toda la cuenca sea cerrada, y parte de las aguas se evaporen o filtren.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje paralelo?

Este diseño es muy particular y propio de zonas fuertemente controladas por estructuras como pliegues y fallas. Por lo general existe un curso de primer orden que sigue el trazado de una falla, que a su vez corta una región fuertemente plegada.

Por esa razón, los tributarios tienden a ser paralelos entre sí y a drenar en el canal principal con un ángulo medianamente constante. Cada uno de esos tributarios discurre por la parte menos resistente de los estratos plegados.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje anular?

En estos casos, también hay domos en el sistema, pero en lugar de fluir hacia afuera desde él, las corrientes tienden a contornearlo. Se debe por lo general a que un domo en ascenso ha cortado capas de distinta resistencia, y es sobre las más débiles donde se instalan las corrientes anulares.

¿Cómo es y a qué se debe el drenaje rectangular?

Los drenajes rectangulares son propios de zonas fuertemente diaclasadas, según sistemas conjugados aproximadamente perpendiculares entre sí razón por la cual, los tributarios se cortan entre sí según ángulos groseramente rectos.

A partir de aquí, serán motivo de la segunda parte de este post, que subiré el lunes próximo, las respuestas de la siguiente pregunta y de las que de ella derivan.

¿Qué tipos secundarios de drenaje pueden mencionarse?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Tipogénesis, tipostasia y tipólisis, ¿de qué se trata?

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.

Muchas veces se habla de las extinciones de especies como si fueran un invento de los seres humanos, y sobre ellos (nosotros, bah) se carga toda la responsabilidad.¿Cuál es el curso normal de la evolución de las especies?

A lo largo de toda la historia de los hallazgos fósiles, ha podido establecerse una cierta regularidad en la gran mayoría de los grupos biológicos ya extinguidos.

Lo que se observa es que dentro de un género, familia, etc., aparece un aumento progresivo de taxones, que después de alcanzar un número máximo en su diversificación, se mantienen sin cambios por un cierto tiempo, para más tarde comenzar a decrecer en cantidad, hasta desaparecer por completo del registro fósil.

Esas tres etapas que han podido reconocerse fueron denominadas tipogénesis, tipostasia y tipólisis.

¿Qué es la tipogénesis?

¿Qué es la tipostasia?

¿Qué es la tipólisis?

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de aquí.

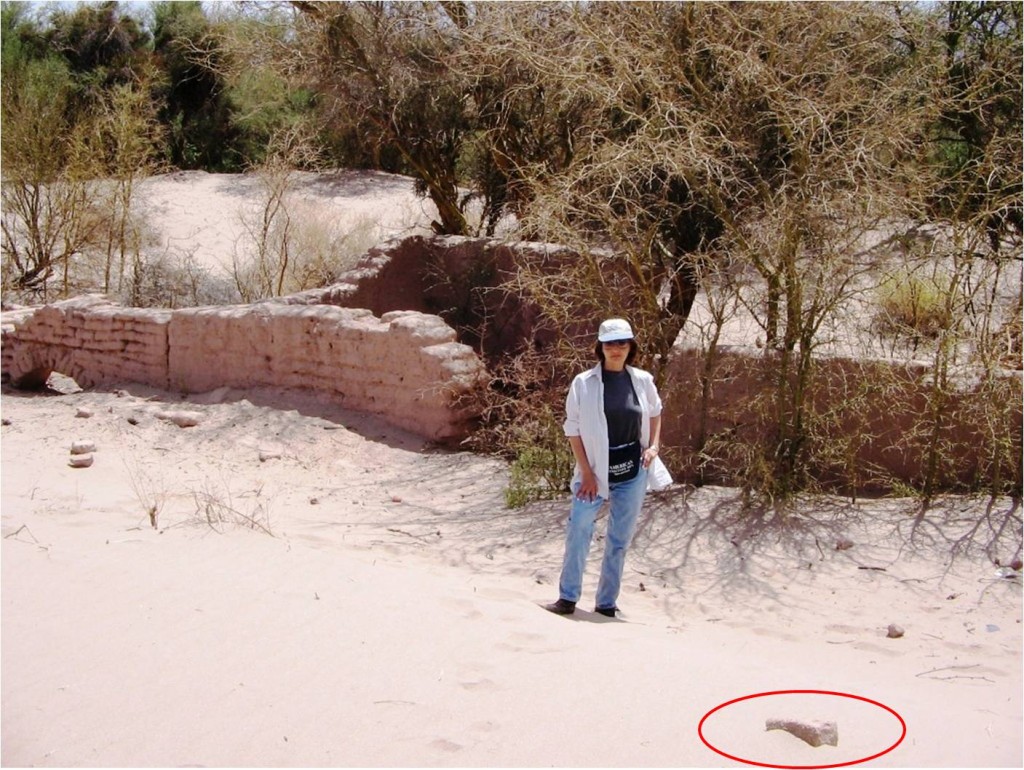

Catamarca y sus dunas.

En un post ya lejano, les sugerí diez lugares de Argentina que un geólogo debería conocer, y luego se los fui presentando, según prometí en el primer momento.

En un post ya lejano, les sugerí diez lugares de Argentina que un geólogo debería conocer, y luego se los fui presentando, según prometí en el primer momento.

Cumpliendo esa promesa, hoy quiero contarles acerca de las dunas de Catamarca, un poco someramente por ahora, ya que más adelante vendrán también posts en los que explique en detalle qué son, cómo se forman y cómo evolucionan las dunas o médanos.

Pero hoy nos vestiremos de turistas curiosos, y haremos una visita introductoria, con sólo unas pocas explicaciones geológicas, para no aburrirlos.

Aclaremos que además de las dunas hay en Catamarca otros bellos paisajes dignos de conocer, pero he seleccionado esto en particular por lo que verán más abajo.

¿Qué se entiende por dunas en Geomorfología?

Como ya dije má¡s arriba, por ahora solamente les adelanto que una duna es una acumulación de arena generada por el viento, y formada por partículas con una granulometría dominante de aproximadamente 0,2 mm de diámetro promedio.

La formación y posterior evolución de las dunas es tan interesante, repito, que será analizada con más detalle cuando les vaya presentando la dinámica eólica y sus paisajes asociados.

¿Dónde se encuentran las dunas catamarqueñas?

Las importantes dunas de que vamos a hablar se conocen por el nombre del cercano paraje de Taton, y se encuentran dentro del Bolsón de Fiambalá, que a su vez se localiza unos 60 km al norte de la ciudad de Tinogasta, cabecera del Departamento homónimo donde está el campo eólico, en el oeste de la provincia de Catamarca.

El Bolsón de Fiambalá forma un valle semicircular y ha sido repetidamente cubierto por la arena eólica, generando al menos tres dunas bien identificables, que se encuentran entre las más altas de Sudamérica. Hay también dunas menores que llegan a ascender por las propias Sierras de Fiambalá.

Las coordenadas de la base de la mayor de las dunas son 27º 32′ S y 67º 34′ W.

¿Cómo es el contexto geológico y geomorfológico?

¿Qué características y qué origen tienen estas dunas?

Ya dijimos que las dunas son acumulaciones de arena, y las de Catamarca, en recientes mediciones arrojaron los siguientes resultados: Duna C, la situada más al norte se extiende desde los 1.735 msm en la base, hasta los 2.219 en la cima; la Duna B, en la parte media, ocupa las alturas entre 1.695 msm en el valle, hasta 1.421 m en su cúspide; y la Duna A, la más meridional, tiene en la base una altura de 1.615 msm, y en la cumbre alcanza los 2.845 msm.

Esto define, para la más alta, una diferencia de altitud entre la base y la cima, de 1.230 meters, lo que constituye la altura de la propia acumulación de arena.

Según las investigaciones más modernas, el suministro de arenas para estas dunas procede de los fanglomerados localizados al oeste, en la formación Medanitos. Las partículas más finas podrían también derivar desde el domo volcánico de Cerro Blanco, según lo acredita el alto porcentaje de vidrios volcánicos presente en la composición.

Todo el sistema se vio favorecido por el reciente aumento de aridez acontecido en el intervalo 1919-1957.

A ese respecto, recordemos las características actuales del clima local, que lo definen como de tipo continental semiárido, lo que se manifiesta en la gran amplitud térmica tanto diurna como estacional, una temperatura media anual elevada, y precipitaciones escasas y torrenciales. Durante el periodo estival, que se extiende entre Noviembre y Marzo, la temperatura puede llegar a los 43 o 44ºC.

¿Por qué esta zona ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos?

Ya en el comienzo del Siglo pasado, el Geólogo Doctor Alfred Stelzner, reconoció estas dunas entre las más altas del mundo, y las llamó «Sandgletscher», lo que puede traducirse como «glaciar de arena», término que alude a su movilidad, comparable a la del descenso de los ríos de hielo alpinos. En ese momento Stelzner estimó su altura en no menos de 800 metros, aunque hoy sabemos que es mucho mayor.

Sin embargo, no se lo consideró un sitio de interés turístico sino hasta muy recientemente cuando las carreras Dakar lo pusieron en el radar informativo del mundo, cosa no necesariamente afortunada para la preservación del lugar, que podría considerarse un parque geológico.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: En la foto que ilustra el post pueden verme, parada sobre el techo de una antigua vivienda que hace algunos años fue cubierta completamente por el avance de la arena. Lo que ven detrás mío es lo que queda de lo que una vez fue el parapeto de la terraza vecina. En un círculo algo por delante de mis pies, les he señalado lo que todavía aflora del viejo techo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.