Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

Diez preguntas habituales sobre terremotos (FAQ)

Como ha tenido lugar un terremoto severo en San Juan, mucha gente se está haciendo preguntas que yo ya he respondido en este blog, pero para hacerles más sencilla la consulta, estoy reuniendo acá las 10 más comunes, con el correspondiente link al post en el que las he ido contestando, de modo que ustedes se saquen rápidamente las dudas que tengan.

Como ha tenido lugar un terremoto severo en San Juan, mucha gente se está haciendo preguntas que yo ya he respondido en este blog, pero para hacerles más sencilla la consulta, estoy reuniendo acá las 10 más comunes, con el correspondiente link al post en el que las he ido contestando, de modo que ustedes se saquen rápidamente las dudas que tengan.

Respecto al sismo que motiva este post, tuvo lugar en la localidad sanjuanina de Villa Media Agua, que por la precariedad de sus construcciones resultó prácticamente destruida. Si bien el pulso principal ocurrió el lunes 18 de enero de 2021, a las 23 h 46 minutos, hora local, y alcanzó el valor 6,8 de magnitud Richter, estuvo ya precedido por un temblor de 4,3 en la escala abierta, por la mañana de ese día. Desde entonces se han sucedido no menos de 90 réplicas de menor magnitud.

-

¿Es lo mismo sismo que terremoto?

-

¿Qué son el hipocentro y el epicentro?

-

¿Es lo mismo intensidad que magnitud?

-

¿Qué tipos de sismos existen?

-

¿Se dice el alerta o la alerta por terremotos?

-

¿Qué son las ondas sísmicas?

-

¿Qué se entiende por riesgo geológico?

-

¿Qué conviene hacer en casos de terremotos?

-

¿Qué significa construcción sismorresistente?

-

¿Cómo se clasifican los territorios según su riesgo sísmico?

Les aclaro que en estas diez preguntas está lejos de haberse agotado el tema y los miles de aspectos de él que ya he venido abordando en el blog, de modo que no estaría mal seguir los links que aparecen dentro de cada uno de esos posts, y los temas relacionados que aparecen al pie de ellos.

Y de yapa, los mando a leer otro post con otras preguntas sobre sismos, también frecuentes, pero que no son estas mismas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del diario local La Gaceta.

Webinario «No más fuegos artificiales»

Hoy comparto con ustedes una experiencia muy gratificante que tuvo lugar el 5 de enero próximo pasado. Los que me conocen saben que hace muchos años vengo haciendo campañas muy solitarias contra el uso de la pirotecnia, pero a raíz de un viejo post en este blog, Alan Mackern, de COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado) institución sumamente solidaria y prestigiosa de Chile, se comunicó conmigo para invitarme a ser panelista en el Webinar que les estoy presentando.

Los invito a verlo, y les prometo subir las otras reuniones del mismo proyecto en sendos posts de los días viernes, al tiempo que los invito a firmar el manifiesto del que se habla al final del video. Les aclaro que el video es largo, pero después de mi propia participación, hay otros dos profesionales (una veterinaria y un publicista) que abordan el tema desde puntos de vista totalmente diferentes, y cuyas disertaciones no tienen desperdicio. Les sugiero verlo todo, aunque hay 5 minutos de espera al comienzo para dar tiempo a la llegada del público virtual. Son los únicos momentos que pueden saltearse, si ustedes son de los impacientes que no saben disfrutar un momento de reposo y buena música.

Un abrazo y hasta el próximo miércoles. Graciela.

Otro año desde el terremoto de San Juan, Argentina de 1944

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

¿Cuándo, cómo y dónde ocurrió el terremoto?

Como expresé en la introducción, el sismo tuvo lugar el 15 de enero, en el año 1944, a las 20 horas y 52 minutos.

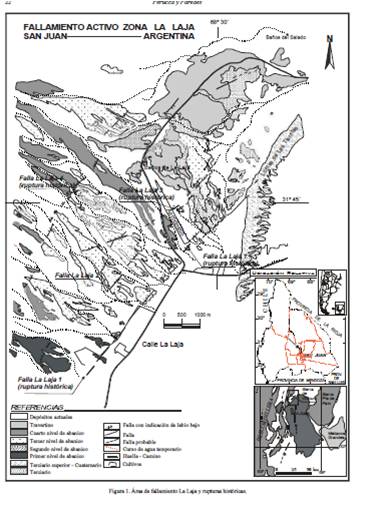

Su epicentro se localizó en las proximidades de la localidad de La Laja, Departamento Albardón, ubicada a unos 25 km al norte de la capital provincial sanjuanina, con coordenadas 31º 45′ S y 68º 30′ W, a una altura de 680 msnm, y en el marco del piedemonte suroriental de la sierra de Villicum,

El hipocentro se ubicó según los cálculos actuales a una profundidad de entre 11 y 16 km, es decir que buena parte de la violencia manifestada en superficie tuvo que ver con ese carácter tan somero.

Su magnitud Richter fue de 7,4 y la intensidad según la escala de Mercalli modificada se estipuló en IX grados.

Cabe recordar que San Juan se encuentra emplazada en la región de más alta sismicidad del país, estimándose que ocurren al menos dos terremotos de gran magnitud (superior a 7) en cada siglo, aunque en el último sucedieron tres: el de 1944, considerado el más destructivo en la historia registrada de Argentina, el de 1952 y el de 1977.

¿Qué efectos principales tuvo?

Según las fuentes consultadas el número estimado de víctimas humanas varía entre 5.000 y 10.000, o hasta 15.000. No obstante, un cálculo confiable podría ubicar el número en 8.000.

Respecto a las construcciones, se considera que el 80% sufrió una destrucción parcial o total. Esto tuvo que ver, no sólo con la violencia del evento, sino también con la relativa precariedad de las edificaciones, en general muy anteriores al conocimiento de los principios más básicos de la construcción sismorresistente.

¿Cuál es el marco geológico de la zona afectada?

Desde hace décadas, se considera que la zona de fracturación de La Laja está dentro del Sistema de Fallamiento Cuaternario de la Precordillera Oriental, típicamente formado por un sistema de fallas con rumbo submeridional, de carácter inverso y superficialmente de bajo ángulo. Se trata de fallamientos paralelos o subparalelas, con buzamiento al este.

Estas estructuras generan un cabalgamiento de sedimentitas continentales terciarias sobre depósitos aluviales y travertinos del Cuaternario. Las escarpas resultantes presentan su cara libre hacia el oeste y alturas que cubren un rango de entre pocos centímetros hasta decenas de metros.

La zona del sismo presenta cuatro fallas principales, todas denominadas La Laja, y numeradas de 1 a 4, en dirección desde el este al oeste.

¿Cuál fue la explicación clásica?

En su momento, se atribuyó todo el desplazamiento y la ruptura causantes del sismo a la falla La Laja 1, o La Laja a secas, que como dijimos es inversa, buzante al este con bajo ángulo en superficie. Allí se estableció un desplazamiento vertical máximo de 0,60 m y una longitud de ruptura máxima de 8 km.

No obstante, más adelante quedó demostrado que esa explicación no es compatible con los resultados de aplicar relaciones empíricas desarrolladas con posterioridad por diversos autores como Slemmons en 1974, Matsuda en 1977, o Wells y Coppersmith en 1994, para un sismo de M=7,4 generado en una falla inversa.

¿Qué se estableció con la aplicación de nuevas mediciones?

Perucca y Paredes, en el trabajo que se cita más abajo, realizaron una minuciosa revisión en terreno de las otras fallas cercanas, estableciendo que las denominadas La Laja 2, 3 y 4 también se reactivaron durante el sismo de 1944 y que casi con seguridad, la energía liberada en ese evento, se repartió entre las cuatro fallas.

Entre las evidencias que mencionan, se cuentan escarpas de pocos centímetros, grietas con vegetación, vegetación alineada y pequeños barreales de falla, todo lo cual se ha conservado por la aridez y bajo potencial erosivo de la región afectada.

Los mismos autores aplicaron las relaciones empíricas para falla inversa mencionados más arriba, y obtuvieron resultados de magnitud máxima probable para un sismo, siempre inferiores a siete.

Para alcanzar la magnitud de 7, 4, que se registró el 15 de enero de 1944, tanto los desplazamientos máximos, como las longitudes máximas de ruptura, deberían haber sido notablemente superiores a los registrados de manera efectiva.

En cambio, al aplicar la sumatoria de los distintos tramos de falla correspondientes a La Laja 1, La Laja 2, La Laja 3 y La Laja 4, que son paralelos entre sí, se alcanza la magnitud y también las características registradas en el sismo ocurrido en 1944.

Reconocer estos comportamientos es de suma importancia para delimitar de manera confiable las áreas de riesgo y para sentar las bases de una adecuada planificación urbana.

En los hechos, la zona urbanizada del departamento Albardón se viene expandiendo precisamente hacia el norte, donde se encuentran las fallas activas.

Los análisis en suma, no pueden simplificarse hasta el extremo de considerar que un evento de gran magnitud responde al corrimiento de una única falla. Si el sistema en su totalidad no se tiene en cuenta, siempre se obtendrán valores inferiores a los del riesgo real.

Bibliografía consultada:

Perucca,L.P., y Paredes, J.de D. 2003. Fallamiento cuaternario en la zona de La Laja y su relación con el terremoto de 1944, Departamento Albardón, San Juan, Argentina. . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 2003, 20(1)

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del trabajo mencionado en la bibliografía.

Concepto general sobre orogénesis y epirogénesis

Después de haber avanzado sobre temas como la estructura interna de la Tierra, el concepto general de la Tectónica Global, y la teoría de Wegener sobre deriva continental, es un buen momento para hacer un breve paréntesis e introducir otras nociones que servirán de base para comprender un sistema tan complejo.

Después de haber avanzado sobre temas como la estructura interna de la Tierra, el concepto general de la Tectónica Global, y la teoría de Wegener sobre deriva continental, es un buen momento para hacer un breve paréntesis e introducir otras nociones que servirán de base para comprender un sistema tan complejo.

En efecto, para terminar de armar el enorme rompecabezas del actual paradigma de la ciencia geológica, es importante comprender un inmenso proceso denominado Isostasia, y que será tema de uno o dos posts muy detallados en el futuro.

Hoy sólo mencionaremos el marco en que ella se inscribe, esto es, los movimientos epirogénicos, y su contrapartida, los orogénicos.

¿A qué etimología responden las palabras orogénesis y epirogénesis?

La palabra orogénesis se compone con dos raíces y un sufijo, todos del idioma griego. Las raíces son: «orós»= montaña, y «gen» = producir o generar; y el sufijo es «-sis», que indica acción. En definitiva, orogénesis es, etimológicamente, el proceso de generar montañas.

Con la misma lógica se genera la palabra epirogénesis, en la que sólo cambia la primera raíz, que es ahora «epeirós», que significa continente. Es decir que en su primera utilización, designaba el proceso de generar continentes.

¿Cómo se entendían originalmente esos términos?

De acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior, en la escuela primaria, casi hasta 1990, cuando todavía las enseñanzas geológicas eran muy rudimentarias (al menos en nuestro país), solía decirse que los continentes eran formados por la epirogénesis, y las montañas por la orogénesis. Una simplificación extrema, que en nada responde a los sistemas complejos que hoy reconocemos bastante mejor.

Y eso, a contrapelo del saber científico que ya había cuestionado esa dicotomía casi un siglo antes, pero eso es tema para la siguiente pregunta.

¿Cómo se entienden hoy los conceptos de orogénesis y epirogénesis?

En 1890, G.K. Gilbert (de quien deberé hacer un post alguna vez) fue quien introdujo los términos que nos ocupan, señalando que unos (los orogénicos) eran dominantemente horizontales, y los otros principalmente verticales, y asoció a cada uno con un resultado específico como vimos ya más arriba.

No obstante, ya en 1919, H. Stille, señaló que los términos debían usarse con un nuevo significado, y no para referirse a los resultados. Efectivamente hasta ese momento, se pensaba en términos de montañas versus continentes, pero tanto unas como otros proceden de combinaciones muy intrincadas de diversos fenómenos y sus interacciones.

Luego de esta importante crítica, los términos oro y epirogénesis, acotaron notablemente su significación, para encontrar su lugar muchas veces complementándose en la construcción de cordilleras y cuerpos continentales.

En su nueva interpretación, los movimientos epirogénicos son radiales respecto al elipsoide que representa a la Tierra, y afectan enormes extensiones, como las masas continentales casi en su totalidad; mientras que los orogénicos son tangenciales a él, tal como les he dibujado en el esquema ilustrativo, y tienden a ser algo más localizados, por ejemplo en bordes continentales. Y repito, tanto unos como otros participan completándose mutuamente para generar todo el relieve continental y oceánico, incluyendo sus cordilleras.

¿Qué más puede aportarse respecto a la epirogénesis?

Los movimientos epirogénicos se consideran negativos si provocan hundimiento, y positivos si causan elevación continental. Esto explica en gran medida las ingresiones y regresiones marinas, pero eso ya es tema para otro post venidero en el futuro,

No obstante, como ya sabemos que la esquematización didáctica nunca es respetada por la Naturaleza, si bien los movimientos epirogénicos son dominantemente radiales, pueden incluir a veces una cierta desviación que genera basculamientos de hasta 15º, que según veremos más adelante también admiten una explicación alternativa.

La epirogénesis en suma no causa siempre ascensos y descensos según planos ideales, sino que, al disminuir el movimiento al alejarse de los centros activos, pueden generarse curvaturas, que se denominan anteclises si tienen la convexidad hacia arriba y sineclises si presentan su concavidad hacia la superficie. También hay otra explicación para estos relieves, según veremos en la respuesta a otra pregunta más abajo.

Anteclise y sineclise son términos que se asemejan a los utilizados en las estructuras plegadas que estudiaremos más adelante, pero debe señalarse la diferencia con ellas. Ni anteclise ni sineclise aluden a pliegues, se trata simplemente del resultado de la mayor o menor distancia recorrida en el levantamiento o hundimiento, por los centros y los bordes de las áreas afectadas.

En los anteclises por lo general se encuentran rocas cristalinas, porque funcionan como superficies de erosión. En los sineclises, en cambio, la concavidad funciona como cuencas de acumulación, por lo que suelen dominar las rocas sedimentarias.

Debido a las grandes extensiones involucradas, localmente se relacionan con relieves monoclinales o aclinales, pero eso también será tema de otro post más adelante, cuando estemos estudiando las deformaciones locales de las rocas.

¿Qué procesos dominantes son la causa de la orogénesis y la epirogénesis?

La orogénesis es principalmente resultante de los movimientos de las placas tectónicas a nivel de sus bordes y contactos, asunto que lentamente venimos analizando; mientras que la epirogénesis es causada por la isostasia, que nos dará tema para uno o más posts, porque es un típico apasionante, ya van a ver.

¿Existe alguna otra forma posible de movimientos masivos de la corteza?

El geofísico ruso Beloussov ha señalado, muy criteriosamente, que una clasificación binaria de los grandes movimientos de la corteza podría resultar insuficiente para explicar todos los procesos y relieves que pueden observarse, por lo cual propuso lo que llamó «movimiento oscilatorio», que sería una mejor manera de explicar los basculamientos que mencionamos más arriba, y que en general se atribuyen a diversas velocidades de ascenso y descenso entre un borde y otro de las grandes áreas afectadas, según les conté antes.

Por su parte, King, que ha trabajado sobre todo en amplias áreas africanas ha propuesto otro tipo de movimientos a los que responderían los arqueamientos extensos que describimos anteriormente. Él denomina a ese proceso cimatogenia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

La composición interna de la Tierra

Hace ya unas semanas, les expliqué en detalle, cómo es que se fue conociendo el interior de la Tierra, y les adelanté también algunas de sus características. Ahora es el momento de resumir el conocimiento, presentando las geosferas o capas concéntricas que componen la Tierra.

¿Existe un único modelo para representar las geosferas?

En realidad no, ya que pueden aplicarse distintos criterios para analizar y representar el interior terrestre y las capas concéntricas que lo componen. Esos criterios son básicamente dos, con otros tantos modelos resultantes de su aplicación.

¿Cuáles son los modelos existentes?

Los dos modelos son: el geoquímico, que apunta a las diferencias que van sucediéndose en la composición química de la Tierra, según se profundiza en ella; y el modelo dinámico o reológico, que se sustenta sobre los cambios en la forma de reaccionar los diversos materiales a las fuerzas de deformación propias de la dinámica endógena.

Se define a la Reología como la parte de la ciencia física que estudia la deformación y el fluir de la materia, es decir, básicamente se trata de analizar la relación existente entre el esfuerzo y la deformación que éste produce en los materiales que tienen alguna posibilidad de fluir, al menos en cierto grado.

¿Cómo se conocen los datos sobre el modelo geoquímico, y cuáles son las capas incluidas en él?

La composición química del interior de la Tierra sólo puede conocerse por observación directa a lo largo de los primeros kilómetros, a los que se tiene acceso mediante perforaciones profundas con la consecuente extracción de muestras. Para capas más profundas, pueden hacerse inferencias estudiando la composición de los magmas que traen material al exterior durante las erupciones y efusiones volcánicas. Otro núcleo de informaciones procede de datos geofísicos, sobre todo del análisis de las ondas sísmicas, tal como las he explicado en numerosos posts anteriores, y de métodos como gravimetría, etc, de los que hablaremos también.

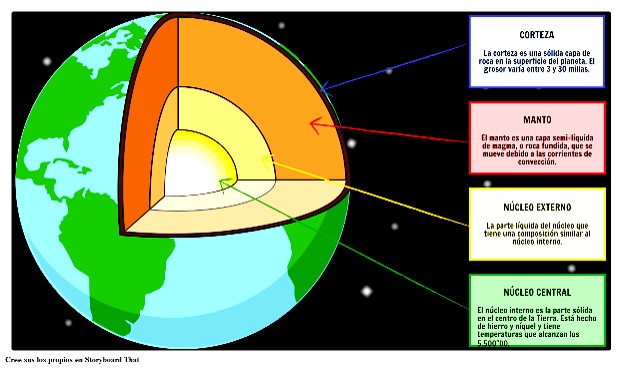

El resultado de todas estas deducciones, se observa en la figura que ilustra el post, donde las geosferas no están representadas de manera exacta en lo que hace a los espesores relativos; es decir que no se respeta escala alguna.

Las geosferas según este modelo geoquímico son:

- Corteza: corresponde a la zona más superficial de la Tierra con espesor variable, pero que no alcanza más allá de los 70 km de profundidad. Es sólida y mucho menos densa que la capa que la subyace. Los elementos más importantes en su composición son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro. Se distinguen dos tipos de corteza: la corteza continental y la corteza oceánica, separadas por la discontinuidad de Conrad, y que suelen conocerse como sial y sima respectivamente, ya que la primera es más abundante en Silicio y Aluminio, y la segunda en Silicio y Magnesio. Ya vimos en un post anterior que su límite inferior es la discontinuidad de Mohorovicic.

- Manto: comprende hasta el 82% del volumen total, extendiéndose desde el límite inferior de la corteza hasta los 2.900 km de profundidad aproximadamente. Su densidad media es de 5,6 g/cm3, y se presenta como una capa sólida, pero con grados variables de rigidez entre unas zonas y otras. Su composición dominante es de rocas llamadas peridotitas, que contienen oxígeno, silicio, hierro y magnesio.

- Núcleo: constituye el 16% del volumen total de la Tierra; y según ya vimos en otro post, tiene una parte externa fluida o pastosa (Núcleo externo) y una parte interna sólida (Núcleo interno), que alcanza densidades muy altas, comprendidas entre 14,5 y 18 g/cm3. Se supone que está compuesto por un 90%, aproximadamente, de hierro, y alrededor de 10% de níquel. En ese interior profundo, los materiales están sometidos a presiones de hasta 3.000.000 de atmósferas, y hasta 6.000ºC de temperatura.

¿Cómo se conocen los datos sobre el modelo reológico, y cuáles son las capas incluidas en él?

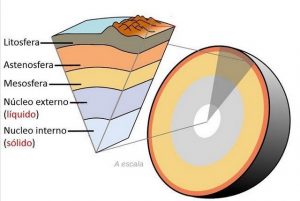

Figura1

Se llega a conformar este modelo, básicamente siguiendo los pasos que he señalado en el post que ya he linkeado más arriba, y las geosferas internas resultantes son las que se ven en la Figura 1, a saber:

- Litosfera o litósfera según algunas grafías: es la capa más superficial entre las geosferas internas de la Tierra. Se trata de materiales rígidos y fríos, en comparación con los subyacentes. No se presenta como una capa continua, sino que está compuesta por placas irregulares que encajan entre sí, y que se desplazan unas respecto a otras. Esta configuración es la clave fundamental del actual paradigma de la Geología, es decir la Tectónica Global o de Placas.

- Astenosfera o astenósfera: es la capa que está por debajo de la litosfera, en la que las ondas sísmicas se desaceleran, respondiendo a un estado más plástico que las rocas superiores. Es un tema de sumo interés que nos ocupará muchas veces, y es de verdad apasionante. Se encuentra a una profundidad promedio aproximada a los 100 km, y no se la encuentra en todo el planeta.

- Manto o mesósfera: desde aquí hacia abajo, las definiciones se repiten en ambos modelos.

- Núcleo externo.

- Núcleo interno.

Hay autores que llaman a ambos núcleos por un único nombre de Endósfera, aunque hay poco consenso al respecto, ya que en última instancia todas son capas internas, no solamente el núcleo.

Debo hacerles notar que en la Figura 1, la parte izquierda no respeta las proporciones relativas de los espesores de las distintas geosferas, para poder observar en detalle. En cambio, hacia la derecha, se replica la composición de la Tierra, pero esta vez con una escala que respeta las relaciones de espesor.

¿Qué representa la Figura 2?

La figura 2 es una construcción en la que les presento la síntesis de ambos modelos en un único gráfico, para que puedan ver las relaciones que ambas representaciones guardan entre sí. Como dice en el dibujo, no es un trabajo hecho a escala.

La figura 2 es una construcción en la que les presento la síntesis de ambos modelos en un único gráfico, para que puedan ver las relaciones que ambas representaciones guardan entre sí. Como dice en el dibujo, no es un trabajo hecho a escala.

Aquí podemos observar que la litosfera del modelo reológico comprende toda la corteza (señalada con el número 1) y la parte superior del manto del modelo geoquímico. A esta porción se la suele conocer también como manto superior, manto anómalo, o manto a secas cuando se reserva para la porción inferior del manto, la denominación de mesosfera.

Ya saben ustedes que hay una discontinuidad que separa el sial del sima, que está aproximadamente a los 17 km de profundidad y que se llama Conrad, como está escrito en el mismo gráfico. Por último noten que la profundidad de la discontinuidad de Mohorovicic varía entre 40 y 70 km, generando la imagen aproximadamente especular del relieve que también aparece en el dibujo.

Observando el gráfico verán que el límite inferior de la litosfera es la astenosfera de la que ya hemos hablado, y cuya profundidad varía entre los 100 y los 300 km.

Por debajo de la astenosfera, aparece lo que algunos llaman manto inferior, y otros mesosfera. En el esquema ven un número 2 que abarca todo el manto, en el interior del cual, la astenosfera lo divide en manto anómalo o superior, y manto inferior, o mesosfera.

Los números 3 y 4 corresponden al núcleo externo e interno respectivamente, de los cuales ya hemos hablado. Recuerden que la discontinuidad de Gutenberg, a los 2.900 km de profundidad, señala el límite entre el manto y el núcleo, y la de Lehman a los 5.100 km aproximadamente, separa los dos núcleos entre sí.

¿Hay otras capas o geosferas además de éstas?

Eso es materia de opinión. Para algunos la atmósfera no forma parte del mismo conjunto, pero yo considero sus capas constituyentes, como las geosferas externas de la Tierra, y parte integrante del mismo sistema, porque la dinámica en la corteza sólo se explica de manera completa cuando se integran en ella los fenómenos que ocurren en la atmósfera.

Y existen además otras dos geosferas, que serían transicionales entre las internas que acabamos de describir, y las externas de la atmósfera. Ellas son la hidrosfera que incluye las aguas superficiales y las profundas, inclusive las juveniles o magmáticas, y la biosfera que ocupa partes de la corteza, la hidrosfera y la atmósfera… pero eso ya es parte de otro futuro post.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio; y la figura 1 es de aquí

La figura 2 es de mi propia cosecha.