Archivo de la categoría ‘Geología para principiantes’

La dinámica fluvial y el ciclo de Davis. Parte 2

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberán comenzar por leer ese post antes de internarse en éste. En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

El lunes pasado subí la primera parte de este tema, y por ende deberán comenzar por leer ese post antes de internarse en éste. En ese momento respondí a las siguientes preguntas:

¿Cuándo formuló Davis su teoría de ciclos y progresiva peneplanización del paisaje?

¿Qué podemos decir de Davis?

¿Qué expresaba con su teoría de ciclos?

Hasta aquí llegamos con la primera parte de este tema. Ahora completaremos la información, respondiendo a las preguntas restantes:

¿Por qué se cuestionó la teoría de ciclos hasta que llegó a caer en desuso?

Básicamente porque es una simplificación extrema de sistemas que son de por sí muy complejos. Por supuesto el concepto de complejidad fue posterior a las primeras críticas, pero todas apuntan en esa dirección, aunque originalmente hayan sido enunciadas en otros términos.

La forma que adoptaron las críticas por entonces fueron esencialmente los siguientes:

- La superficie terrestre muy raramente, por no decir nunca, permanece estable por un tiempo lo suficientemente prolongado como para que se complete un ciclo desde la juventud hasta la peneplanización. Es casi imposible imaginar la ausencia de tectonismo por mucho tiempo, en un lugar cualquiera del planeta.

- El ciclo según lo plantea Davis centra la mirada en la acción fluvial, siendo los ríos los mejores indicadores de cada etapa. No obstante, abundan las situaciones en las que no coinciden las etapas fluviales con la configuración del paisaje circundante. Puede darse que en un relieve casi plano, aparezca no obstante, un río juvenil. Esto se relaciona con temas como la piratería, el rejuvenecimiento y hasta el infantilismo fluvial, temas todos que se conocen como «complicaciones del ciclo», y de los que vendrán posts en algún momento.

- Por último, se sobrevalora la influencia de los cambios tectónicos, minimizando en cambio la influencia de los cambios climáticos, que no es en absoluto despreciable.

- No hay manera de aceptar que el ciclo respete una secuencia definida. En ningún caso es lógico suponer que un cambio de nivel de base por tectonismo, o un cambio climático sólo puedan ocurrir cuando ya se han completado las tres etapas establecidas en el esquema teórico.

¿Qué utilidad sigue prestando todavía?

Una vez que se reconoció que el valor de la teoría de Davis no residía tanto en su concepto de secuenciación, sino en su valor como herramienta descriptiva de las características de una corriente fluvial en un momento y sitio dados, los términos «juvenil, maduro y senil» lejos de desterrarse pasaron a ser universalmente utilizados para definir rápidamente las propiedades fluviales. Todavía hoy tienen un uso bastante recurrente, aunque algunos autores los hayan demonizado.

Por eso me parece importante poder definir esas características, para que comprendan su empleo y significado actual. La mejor comprensión la alcanzarán si van viendo la figura que ilustra el post, mientras leen las explicaciones. Veamos pues las etapas de un río:

- Juventud. Ya que en la teoría en un principio se aplicó a un relieve que acababa de sufrir el levantamiento tectónico, está todavía poco disecado, la red de tributarios es sólo incipiente, pero los lechos de los ríos tienen pendiente elevada, y la erosión dominante es vertical, generando una profundización de la corriente en el interior de valles estrechos, con típico perfil transversal en V, de ángulo bastante agudo. Los interfluvios son extensos por la escasez de afluentes.

- Madurez. Es la etapa con la topografía más abrupta y recortada, porque es el momento en que la red de afluentes es más evolucionada, y casi todos los interfluvios están a su vez cortados por corrientes menores. La erosión procede sobre todo horizontalmente, con lo que los valles fluviales se han ensanchado notablemente y han perdido la agudeza del vértice de la V del perfil transversal. Las planicies de inundación son extensas, y su ancho coincide aproximadamente con el ancho de los meandros que comienzan a aparecer. Este tema de los meandros y su evolución será tratado extensamente en un futuro post.

- Senectud o senilidad. La erosión ha avanzado tanto que el territorio se ve con escasa pendiente, está próximo al nivel de base y no presenta irregularidades tan marcadas. Ya no domina la erosión sino la sedimentación, por lo que el ancho de la planicie de inundación es el máximo, excediendo al de los meandros. Puede haber paleocauces, por lo cual, la red de tributarios ha vuelto a empobrecerse.

Vale la pena antes de terminar, señalar que las tres etapas, o dos de ellas pueden coexistir en el mismo río en un momento de su evolución. En otras palabras una corriente puede tener un perfil juvenil en el curso alto y uno senil en zonas amesetadas o próximas a la desembocadura en otra corriente mayor, un lago o el mar. O inclusive antes de infiltrarse en zonas de cuencas arreicas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

La dinámica fluvial y el ciclo de Davis. Parte 1

Hoy vamos a recordar un marco teórico bastante interesante, pese a su antigüedad, y lo relacionaremos con la dinámica fluvial que venimos tratando en el blog.

Hoy vamos a recordar un marco teórico bastante interesante, pese a su antigüedad, y lo relacionaremos con la dinámica fluvial que venimos tratando en el blog.

¿Cuándo formuló Davis su teoría de ciclos y progresiva peneplanización del paisaje?

Habiendo nacido en una época en que la ciencia dominante aún se debatía entre concepciones catastrofistas y evolucionistas, bastante excluyentes entre sí por entonces, Davis eligió la senda abierta por figuras como Erasmus, Charles Darwin y Jean-Baptiste Lamarck, y su trabajo generó un modelo evolutivo bastante esquemático, que fue publicando entre 1886 y 1911.

Más allá de las críticas que sobrevendrían y de las que hablaremos más adelante, la historia ha reconocido que su labor llevó tanto a la Geografía como a la Geomorfología a un nuevo nivel, en el que las meras descripciones fisiográficas locales fueron dando paso a interpretaciones regionales y aun globales, que apuntaban a la génesis del paisaje.

La Epistemología reconoce hoy que en ambas disciplinas mencionadas, hay un antes y un después de Davis.

¿Qué podemos decir de Davis?

William Morris Davis, a quien se ha dado en considerar el «padre de la Geografía americana», tanto por sus investigaciones como por sus esfuerzos docentes, nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 12 de febrero de 1850, en una familia cuáquera muy reconocida en la sociedad de entonces. Sus padres eran Edward M. Davis y Mary Mott Davis.

Davis estudió Geología y Geografía en la Escuela Científica Lawrencw, de la Universidad de Harvard (Cambridge, Massachussets) donde a los 19 años obtuvo la licenciatura en Ingeniería y se unió como flamante egresado a la exploración geográfica financiada por Harvard, que debía recorrer el territorio de Colorado con el objetivo de establecer las verdaderas alturas de los picos de las Rocallosas.

Una vez de regreso en Cambridge, un año más tarde, obtuvo el Master en Ingeniería en Minas otorgado por la Escuela Hooper de Minería y Geología Práctica de la Universidad. Con posterioridad pasó tres años nada menos que en el Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina, (digo nada menos, porque es mi amada ciudad de nacimiento y residencia) que había sido recientemente fundado. Allí se desempeñaba como ayudante y realizaba observaciones astronómicas y determinaciones de coordenadas geográficas.

Ingresó finalmente a la docencia universitaria en Harvard en 1876, como instructor en Geografía Física, Recién en 1885 fue designado profesor titular, no sin antes haber tenido que soportar que el Presidente de la Universidad, Charles William Eliot, le aconsejara en 1882 buscar empleo en otra parte. A pesar de tan penoso comienzo, Davis continuó en su cátedra hasta retirarse en 1912. Incluso después de su jubilación fue profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos y Europa.

En sus años de docencia, entre 1890 y 1900, formó parte de un comité que impulsó el abordaje de la Geografía como ciencia mucho más que meramente descriptiva, en las escuelas primarias y secundarias. Fue también colaborador de la National Geographic Society, y escribió numerosos artículos para la revista de esa institución.

En 1904 participó en la creación de la Asociación Americana de Geógrafos (AAG), de la que fue el primer presidente, con dos reelecciones en 1905 y 1909.

Recibió en su larga vida numerosos premios otorgados por asociaciones profesionales, y doctorados honoris causa de diversas universidades, en América, Europa y Asia. Le fue también entregado el título de Caballero de la Legión de Honor.

Su producción científica- más allá de la teoría del ciclo que hoy nos convoca y que le valió la fama- incluye cientos de trabajos en temas tan variados como astronomía o zoología, destacándose sus estudios sobre el origen de los arrecifes coralinos, efectos erosivos en desiertos, costas, y cavernas calcáreas. Se recuerda de él que produjo como octogenario más publicaciones que muchos científicos en toda su carrera, y se menciona que en sus numerosas conferencias realizaba dibujos magistrales, que realizaba con ambas manos.

Murió el 5 de febrero de 1934, en Pasadena, California, después de haber sobrevivido a la muerte de sus dos primeras esposas, y haberse casado por tercera vez. Como se ve, el muchacho se daba tiempo para todo.

¿Qué expresaba con su teoría de ciclos?

Como este post ya es bastante extenso, les dare aquí una síntesis muy apretada, porque volveremos luego sobre las partes más jugosas al responder el lunes próximo a las dos preguntas que restan.

Davis imaginó un relieve original relativamente plano, que sufre un brusco levantamiento tectónico que lo expone a la dinámica exógena, quedando sujeto a una erosión prolongada bajo condiciones de estabilidad cortical. Esa erosión procede a través de etapas con características diferentes, a las que denomina juventud, madurez y senectud.

Cuando el tiempo de erosión es suficientemente prolongado, y se han atravesado las tres etapas, se alcanza la morfología de una penillanura con muy pocos relieves residuales, lo que cerraría un ciclo. Si se produce un nuevo levantamiento, se reinicia un nuevo ciclo. Dentro de ese marco, analiza particularmente el desarrollo de los cursos fluviales, de lo cual hablaremos e en la segunda parte de este tema.

Hasta aquí llegamos con la primera parte de este tema. El próximo lunes completaremos la información, respondiendo a las siguientes preguntas:

¿Por qué se cuestionó la teoría de ciclos hasta que llegó a caer en desuso?

¿Qué utilidad sigue prestando todavía?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.

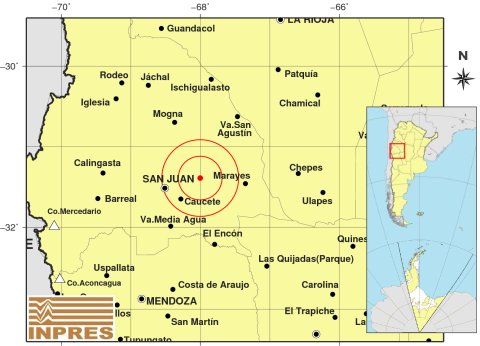

El sismo de hoy (1/4/22) en San Juan

Como ya es mi costumbre, cuando ocurre uno de estos sorpresivos eventos, considero casi un deber referirme a ellos porque creo que conocer sus causas tranquiliza mucho y calma ansiedades. Así al menos me lo hicieron notar en sus comentarios, los hermanos chilenos cuando hablamos de uno de los peores sismos que les tocó vivir hace ya muchos años.

Como no quiero repetirme, en algunos momentos los enviaré a leer otros posts a través de los links que les iré dejando, pero siendo la Geología tan rica, siempre hay cosas que se pueden agregar, y a esas características de las que aún no hemos hablado me referiré hoy, aunque por supuesto empezaremos indagando sobre el acontecimiento mismo.

¿Qué es lo que ocurrió y cuándo?

La mejor forma de conocer de manera objetiva las características de un sismo en Argentina, es recurriendo a la información suministrada por el INPRES, es decir el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, sito en San Juan. Desde allí les traigo tanto los datos para responder a esta pregunta como la imagen que ilustra el post.

El sismo ocurrió el día de la fecha (01/04/2022) a las 08:28:04 horas según el tiempo local.

Su epicentro se localizó a 50 km al E de San Juan, en proximidades de Caucete. Corresponde a las coordenadas 31.393 de latitud W y 68.002 de longitud S.

Su magnitud fue de 5.2 según Richter y su profundidad (hipocentro) se calculó en unos 110 km.

¿Qué efectos informó la prensa?

Según lo que la prensa recogió del Diario de Cuyo, si bien no se contabilizan hasta este momento víctimas ni daños, el temblor se sintió en toda la provincia de San Juan y en Mendoza, San Luis, La Rioja y Córdoba, y tuvo una duración prolongada.

Siempre siguiendo al diario local, la alarma fue suficiente como para que la gente buscara salir de los espacios cerrados y en las escuelas se pusieran en marcha los protocolos correspondientes.

Mientras que en la zona del epicentro la intensidad (Mercali modificada) se consideró como grado IV sobre los XII posibles, lo que se califica como sismo moderado; en Córdoba alcanzó apenas la calificación de muy débil a leve, es decir que no superó el grado III en ningún reporte, y sólo se sintió en edificios altos, y lo percibieron solamente personas en reposo y/o particularmente susceptibles.

¿Cuál es el contexto geológico?

El terremoto de la fecha ocurrió prácticamente en el mismo sitio que el de 2016, de modo que ya lo he explicado detalladamente en este post que les recomiendo ir a leer, de modo que hoy podamos ocuparnos de otros detalles.

¿Por qué sismos de igual magnitud se manifiestan de manera tan diferente en las diversas zonas?

Muchas son las causas, veamos algunas:

- En lo que se refiere a las reacciones individuales de las personas, como ya señalé más arriba, las personas son más o menos receptivas según sus propias personalidades, experiencias previas, estados emocionales del momento y condiciones de salud, y según si están en reposo o en actividad. Personas que han sufrido experiencias traumáticas con relación a anteriores terremotos tienden a manifestar muy agudas reacciones y a percibir aun los sismos muy ligeros. A la inversa, personas que viven en zonas sísmicas pero que no han sufrido nunca daños personales o en sus propiedades, tienden a acostumbrarse a los movimientos telúricos y sólo perciben los de intensidades moderadas en adelante.

- La distancia al epicentro. Obviamente las manifestaciones son dependientes del camino seguido por las ondas sísmicas, cuya energía se va atenuando durante el recorrido.

- Las características de los terrenos que se interponen entre el epicentro y/o hipocentro, y el lugar en que se observan los efectos. En algún momento les he explicado que hay líneas llamadas isosistas que unen los puntos en los que los terremotos alcanzan igual intensidad. En ese mismo post les dije que pese a que podrían pensarse como círculos de radios cada vez mayores, no se presentan así porque hay muchas propiedades de los terrenos atravesados, que las deforman notablemente. Es decir que un terreno más próximo que otro al epicentro puede no obstante presentar menos daños, es decir menos intensidad y viceversa. Eso se debe a que las ondas sísmicas viajan con mayor velocidad y menos disipación de la energía en los suelos más compactos que en los más desagregados.

- Las condiciones propias del sitio mismo en que se percibe, no ya de los terrenos atravesados en su trayecto por las ondas sísmicas. Por ejemplo, en terrenos que tienden a fluir cuando están saturados de agua, o que tienen una topografía favorable para deslizamientos, las condiciones cambian y los daños pueden magnificarse.

- En lo que se refiere a las condiciones de ocupación e infraestructura de la zona en análisis, la presencia o no de construcciones sismorresistentes, o a la inversa la precariedad de las intervenciones ingenieriles, hacen toda la diferencia. Es lo que se conoce como vulnerabilidad, y que ya les he explicado en detalle.

- En definitiva, cada situación es única y forma parte de un sistema complejo, por lo cual, el mismo terremoto se percibe de maneras muy distintas en sitios tal vez a igual distancia del epicentro, y estas generalizaciones son meramente indicativas, pero no reglas de oro.

¿Qué puede decirse de la magnitud del episodio de hoy?

Una magnitud 5, como la del sismo de hoy parece, en una primera lectura, no muy distante de los catastróficos eventos de Caucete, Chile o Japón que suelen rondar entre los valores 7 y 9. Pero lo que parece una pequeña diferencia es sin embargo enorme en materia de energía, ya que la escala de magnitudes es logarítmica, vale decir que cada punto de diferencia en magnitud es multiplicado por diez cuando de medir energía se trata. Si hay un punto de diferencia en la magnitud, la energía es diez veces más grande, dos puntos llevan la diferencia a 100 y así sucesivamente. En definitiva, la diferencia entre 5 y 9 es decididamente enorme, por eso no estamos afortunadamente reportando daños severos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

El terremoto de Assam de 1897.

Hoy nos ocuparemos de un sismo que si bien no se cuenta entre los veinte de mayor magnitud registrados hasta el presente, sí superó a muchos de los que figuran en ese listado, cuando de número de víctimas fatales se trata.

Hoy nos ocuparemos de un sismo que si bien no se cuenta entre los veinte de mayor magnitud registrados hasta el presente, sí superó a muchos de los que figuran en ese listado, cuando de número de víctimas fatales se trata.

Esto se explica, no por las características del evento mismo, sino por la vulnerabilidad de la población afectada.

¿Cuándo y dónde ocurrió el evento que nos ocupa?

El terremoto de Assam puede encontrarse relatado de diversas maneras según diversos textos, lo cual es totalmente lógico, por la época en que ocurrió, cuando toda la Sismología era bastante incipiente, y mucho de lo acontecido se reinterpretó hasta un siglo más tarde. Incluyo aquí los datos en los que hay mayor coincidencia.

El sismo de Assam (India) tuvo lugar el 12 de junio de 1897, a las 17:15 hora local. Su magnitud, estimada con posterioridad fue de 8.0. Se contabilizaron unas 1.542 víctimas, pero los daños a la propiedad fueron tan graves que decenas de edificios sufrieron graves daños estructurales, o se derrumbaron parcial o totalmente, en un área de alrededor de 80.000 km². Testigos presenciales en la zona epicentral relatan la presencia de ondas visibles en el suelo, y piedras de tamaño discreto que fueron verticalmente arrojadas al aire, hasta varios metros de altura.

El movimiento telúrico se percibió en toda la India, y los efectos indirectos se hicieron sentir más tarde, cuando por el desplazamiento de suelos, se perdieron cosechas, lo que provocó un año de hambruna con trágicos desenlaces.

¿Dónde queda Assam?

Assam, también denominada Asam, es uno de los veintinueve estados y siete territorios de la Unión que constituye la República de la India. Su capital es Dispur, aunque sea más conocida la capital comercial, Guwahati. Se localiza al noreste del país, Junto al borde de la Meseta del Tibet, zona afectada por los procesos que generaron en su momento el Himalaya.

¿Qué datos científicos y estadísticos se tienen del sismo?

Se estima que el movimiento ocurrió a lo largo de la falla inversa de Oldham, que buza hacia el SSW, constituyendo el límite norte de la meseta de Shillong dentro de la Placa India.

El desplazamiento mínimo en la fractura principal habría alcanzado los 11 m y el máximo habría sido de 16. Estos valores están entre los más altos que se han medido en sismos históricos. La profundidad del hipocentro se estimó en unos 45 km, es decir que se trató de un terremoto profundo, y como ya se dijo, la magnitud era de 8.

Volveremos sobre esta área, cuando hablemos del otro sismo de importancia, el de 1950.

¿Cuál es el marco geológico de este evento?

La región de Assam se encuentra próxima a la cadena del Himalaya, en una zona de convergencia de placas, claramente definible como un arco de obducción, allí donde colisionan las placas India y Asiática. Esta convergencia tiene lugar a una velocidad aproximada de 5 cm por año.

En la zona oriental de este contacto entre placas, existe un segmento de aproximadamente 500 km, que queda entre los epicentros de dos terremotos importantes – los de 1897 y 1950 (del que ya vendrá otro post)- y que se considera una zona regularmente activa, donde en un proyecto piloto de monitoreo, llegaron a registrarse hasta 20 sismos locales de baja magnitud, por día, con duración promedio de 80 segundos; pero con máximos que alcanzaron los 200.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

Completamos los factores condicionantes de la evolución de los suelos: el tiempo

Hoy veremos el último de los factores que hemos clasificado como pasivos, entre los que definen el curso de la evolución del suelo: el tiempo.

Parece más que obvio el motivo por el cual consideramos al tiempo como factor pasivo. En efecto, según el tiempo transcurrido desde que se haya instalado el material orgánico, transformando en suelo, lo que antes no lo era; el grado de desarrollo alcanzado será diferente, pero lo será en respuesta a los factores activos (biota y clima), y según cómo la acción de ellos sea a su vez modificada por el relieve y el material parental.

Esta complicada red de relaciones e influencias mutuas dentro del sistema suelo, hace muy difíciles las generalizaciones, por lo cual sólo haremos unas pocas consideraciones, que además son algo relativas. Y lo haremos considerando esencialmente la velocidad de los diversos cambios que se producen en el suelo, ya que el grado de desarrollo alcanzado- que depende del tiempo- es provocado por esas velocidades.

¿Cómo se relacionan el tiempo y el clima?

Obviamente los procesos pedogenéticos inducidos por el clima son progresivos, de modo que si el tiempo de evolución es extenso, más avanzado estará el proceso y el suelo tendrá (igual que una persona) un perfil más maduro.

En general los climas inciden en el tiempo de evolución, acortándolo cuando son más cálidos y húmedos, y haciéndolo más largo si son fríos y secos. Todas las otras combinaciones posibles modifican el resultado visible en algún momento (tiempo) dado.

¿Cómo se relacionan el tiempo y la biota?

De manera semejante a lo dicho, a más tiempo transcurrido, más probable es que tanto la vegetación superficial como los organismos subsuperficiales se vayan complejizando y enriqueciendo; y recíprocamente una biota abundante acelera otros procesos.

Recordemos una vez más que también la biota y el clima se modifican mutuamente, y todo el conjunto se mueve de maneras casi siempre sui generis en cada espacio de análisis.

¿Cómo se relaciona la velocidad de evolución del suelo con el relieve?

Como ambos son factores pasivos, tienden a modificarse de manera indirecta, alterando la acción de los factores activos, biota y clima.

En general, los relieves de pendientes pronunciadas son menos favorables para los procesos, porque el vector organizador del suelo, que es el agua, tiende a escurrir rápidamente por un lado; y porque la vegetación suele ser más rala, por el otro. En un mismo tiempo sería de esperar que el suelo más evolucionado fuera el de las áreas planas horizontales.

¿Cómo se relaciona la velocidad de evolución del suelo con el material parental?

Lo dicho para el relieve en cuanto a su influencia indirecta vale también aquí. Dada la variedad tan inmensa de posibles composiciones químicas y características físicas, prefiero no hacer generalizaciones.

¿Qué cambios del suelo pueden ocurrir en intervalos cortos?

Se consideran intervalos cortos los que corresponden a días o a estaciones como máximo. Los cambios posibles en esos tiempos afectan principalmente a:

- Temperatura del suelo.

- Humedad.

- Composición de la fase gaseosa.

- Carga contaminante.

- Vegetación superficial (sobre todo por tala, cosecha, siembra, etc.)

- Biota profunda. Muchas veces son cambios relacionados con el antropismo y la contaminación.

¿Qué cambios del suelo pueden ocurrir en intervalos medios?

Se consideran tiempos intermedios los que van de años a décadas, y son :

- pH.

- Nutrientes.

- Composición de la materia orgánica y la microbiota.

- Densidad.

- Porosidad y permeabilidad, y consecuentemente el drenaje y la capacidad de retención de agua.

- Estructura.

- Contenido de sesquióxidos

¿Qué cambios del suelo pueden ocurrir en intervalos largos?

Son intervalos largos los que implican por lo menos centurias, y se refieren a:

- Composición mineral.

- Distribución granulométrica.

- Densidad de las partículas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.