Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

El Canal de Panamá: un ejemplo de la influencia del medio sobre la historia.

El año pasado, visité por segunda vez Panamá (que me fascina) y obtuve bastante información acerca de la construcción del canal, lo cual me llevó a pensar que podía generar un post con una muy breve reflexión y su moraleja. Sobre la geología de toda el área, ya vendrán posts más extensos, puesto que éste es sobre un aspecto muy puntual y solamente apunta al ejemplo mismo que quiero resaltar.

El año pasado, visité por segunda vez Panamá (que me fascina) y obtuve bastante información acerca de la construcción del canal, lo cual me llevó a pensar que podía generar un post con una muy breve reflexión y su moraleja. Sobre la geología de toda el área, ya vendrán posts más extensos, puesto que éste es sobre un aspecto muy puntual y solamente apunta al ejemplo mismo que quiero resaltar.

¿Quién inició la construcción del Canal de Panamá?

El diseñador inicial del canal fue Ferdinand Marie, vizconde de Lesseps, a quien se conoce más en nuestro idioma como Fernando de Lesseps, nacido en Versalles, Francia, el 19 de noviembre de 1805, y que fue primero famoso por la exitosa realización del Canal de Suez.

Según fue ideado originalmente, el Canal de Panamá debía ser una simple vía a nivel del mar, sin lagos ni esclusas, concepto muy diferente al que finalmente se aplicó.

¿Cómo puede resumirse la historia de la construcción del Canal?

Desde que Panamá era un Estado Federal de Colombia, ya se manifestaba el interés por unir con una vía marítima los dos océanos, y los sitios preseleccionados por su configuración, eran Nicaragua y Panamá.

En 1877, una comisión de la Sociedad de Geografía de París presidida por Armand Reclus dedujo que el mejor emplazamiento sería en Panamá, por lo cual el 18 de mayo de 1878 se firmó el contrato Salgar-Wyse, por medio del cual Colombia autorizaba a Francia a realizar y explotar el paso por 99 años.

Una vez firmado el acuerdo se generó una comisión para definir el proyecto final. Nicholas Joseph Adolphe Godin Lepinay, barón de Brusley, con mucha inteligencia propuso construir el Canal mediante la realización de una represa sobre el río Chagres, esclusas y un lago artificial, todo lo cual se parece bastante a lo que hoy conforma el Canal.

Con muy buen tino, Lepinay señaló que en el istmo no se podía repetir la configuración del canal de Suez debido a que la topografía, clima y geología de ambos sitios eran muy diferentes.

Lamentablemente Lesseps impuso su propuesta de hacer un paso a nivel del mar, uniendo las bahías de Limón y Panamá.

Más tarde el propio De Lesseps se hizo cargo de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama, y se trasladó al lugar con su esposa y tres de sus hijos, en gran medida para demostrar que el clima no era tan malsano como se lo describía en Europa.

Cuando por las obligaciones propias de su cargo diplomático debió regresar a Francia, fue su hijo Charles quien quedó al mando, mientras su hija Ferdinand procuraba conseguir financiación.

La infraestructura requerida para iniciar las excavaciones comenzó a construirse en 1881 y en agosto de ese año, la Compañía adquirió el Ferrocarril de Panamá que en teoría se usaría para transportar materiales y personal hasta la zona en obras, pero que al fin fue un gasto ocioso, ya que nunca cumplió tales funciones.

Luego de ésta y otras enormes inversiones improductivas, hacia 1887, se manifestó como evidente que replicar lo realizado en Suez era imposible en Panamá, por sus muchas diferencias naturales.

Así fue que en octubre de 1887, un comité consultivo se pronució por la construcción de un canal con esclusas, que finalmente se inició el 15 de enero de 1888, el mismo año en que se terminó todo el capital disponible.

Pese a que en 1889 la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique de Panama fue liquidada, el proyecto continuó hasta el 15 de mayo de 1889.

En 1891 se demanda a De Lesseps por fraude, con causas tan variadas como mala administración, corrupción, sobornos y gastos no justificados y/o excesivos.

El 9 de febrero de 1893, el Tribunal de Apelación de París condena tanto a Ferdinand como a su hijo Charles, a Gustave Eiffel y a Charles Baïhaut, ex ministro de obras públicas de Francia a cinco años de prisión y 3.000 francos de multa.

Todos fueron liberados cuatro meses después, tras una apelación ante el Tribunal de Casación. En realidad el propio vizconde nunca estuvo preso en atención a su avanzada edad y deteriorado estado de salud, que lo llevaron a la muerte el 7 de diciembre de 1894, a los 89 años.

Como Francia estaba interesada en proseguir la obra, en 1893 se protocolizó el contrato Salgar-Wyse por 10 años más, y se fundó la Compagnie Nouvelle du Canal Interoceanique, dirigida por Phillipe Bunau-Varilla.

Entre 1899 y 1902 se paralizaron nuevamente las obras, debido a la guerra de la independencia que culminó con la separación de Panamá y Colombia.

Finalmente la Compagnie Nouvelle du Canal Interoceanique fue vendida a los Estados Unidos en febrero de 1904, y se revitalizó el proyecto con su forma actual, que incluye el sistema de esclusas, y que fue terminado el 15 de agosto de 1914.

¿Por qué ese primer intento no fue exitoso?

Esencialmente porque se ignoró por completo la realidad del entorno natural, y se pretendió importar sin modificaciones ni adecuaciones, la fórmula que había tenido éxito en Suez.

Pero las situaciones no podían ser más diferentes, ya que en Suez se trabajó con un clima seco, mientras que Panamá es húmedo y lluvioso; la topografía en el primer caso es llana, con alturas que no superan los 15 metros, en tanto que Panamá exhibe en el lugar una altura de hasta 95 metros en Corte Culebra. Por otra parte, los materiales a excavar en Suez eran arenosos, mientras que se trata de roca sólida en Panamá.

Y por fin, las propias condiciones climáticas determinaron que las enfermedades diezmaran las poblaciones de trabajadores en Panamá, cosa que nunca ocurrió en el otro caso.

Por otra parte, las medidas que se tomaron para protegerse de las epidemias no pudieron ser más erróneas, aunque se explican por el desconocimiento acerca del agente vector, reinante en la época.

Efectivamente, por entonces se creía que el insecto transmisor era la hormiga, y para evitar su ingreso a los campamentos, éstos eran rodeados de canales de agua, que irónicamente generaron el hábitat ideal para que proliferaran los mosquitos, verdaderos propagadores de la enfermedad.

¿Cuál fue el mayor error cometido?

Esencialmente el gran fracaso se debió a la falta de estudios serios relativos a las condiciones naturales del sitio de emplazamiento. Lo que hoy conocemos como Evaluación de Impacto Ambiental, y que por entonces se intentó a través de una Comisión Técnica que presentó un informe de factibilidad el 14 de febrero de 1880.

El problema es que ese análisis no se basó en premisas científicas aceptables, y que la Comisión responsable no estaba enteramente constituida por profesionales idóneos, sino antes bien por políticos y notables.

Según ese informe, no se esperaban problemas en la excavación de la cordillera continental.

¿Qué moraleja puede establecerse desde este ejemplo?

Hoy, mirar hacia atrás en la historia, permite encontrar miles de atenuantes a tales desmanejos, básicamente porque el conocimiento científico y técnico no estaba tan avanzado como lo está hoy en día.

No existía por entonces el concepto de Planificación ni ordenamiento territorial, y los ensayos y pruebas en el terreno no tenían la precisión que hoy alcanzan

Pero actualmente, repetir esos errores es inaceptable.

El estado del conocimiento es tal, que DEBE EXIGIRSE un profundo relevamiento de las condiciones geológicas, geomorfológicas, topográficas y climáticas, antes de cualquier intervención en el medio.

De hecho, una E.I.A. completa debe dirigirse también al estudio de otros subsistemas como el biológico, social, histórico y cultural, de manera previa a la introducción de cada cambio artificial en el paisaje.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

¿Qué sabemos de la amatista?

Ya hace un tiempo, mencioné el listado de las variedades preciosas del cuarzo, y entre ellas, merece un lugar destacado la amatista, ya que es considerada la más valiosa, y lo amerita por su belleza. De ella vamos a hablar hoy.

¿Qué es la amatista?

La amatista es una de las variedades macrocristalinas del cuarzo, es decir, por ende, que se trata de un mineral de composición esencial Si O2.

Esta composición hace que algunos autores la consideren un óxido, como la fórmula química indica; y otros, en cambio, atendiendo a su estructura cristalina, la ubiquen entre los silicatos, tal como pasa con el cuarzo mismo.

En la red cristalina de la amatista resultan capturados algunos óxidos de hierro (Fe +3), y ellos son los responsables de las tonalidades características a las que me referiré más abajo.

¿De dónde procede su nombre?

El nombre amatista proviene del término griego amethystos, en el que coexisten el prefijo negativo y el concepto de embriaguez. Esto se debe a la antigua creencia de que esta gema podía evitar emborracharse, o bien atenuar los efectos del estado de beodez.

Dicha creencia se relacionaba a su vez con una historia mitológica, según la cual Dioniso el dios del vino y la vendimia, (equivalente al Baco romano) acosaba a una doncella llamada Amethystos, quien no solamente no estaba interesada en él, sino que además únicamente deseaba una permanente castidad. Para lograrlo, acudió a la diosa Artemisa quien la transformó en una piedra blanca. Pero ni así pudo mantener a raya a Dioniso, quien despechado y arrepentido, manchó con lágrimas contaminadas con vino, su blancura, confiriéndole para siempre el tono púrpura que hace tan estimados los cristales de amatista.

¿Cuáles son la propiedades físicas de la amatista?

Como he señalado más arriba, la amatista es una variedad preciosa del modesto cuarzo, que además, dada su composición es el mineral más abundante de la corteza. Esto determina la amplia variabilidad de apariencias que puede asumir la gema que hoy nos ocupa, y es responsable también del hecho de que su dureza (7), tenacidad, diafanidad, etc., sean semejantes a las del cuarzo.

Respecto a su color, varía desde el violeta característico que puede ser más o menos intenso, dependiendo de la cantidad de óxido de hierro que contenga, hasta amarillo y aun incoloro.

Cuando la saturación de color violeta es excesiva, la amatista aparece a simple vista como prácticamente negra, lo cual le hace perder algo de su valor en el mercado.

Por otra parte, la distribución no homogénea del color es un rasgo típico, presentándose en general una gradación desde lo más intenso en un extremo hasta prácticamente incoloro en la base o el otro extremo.

Son comunes también las inclusiones de otros minerales, o de burbujas con contenido líquido o gaseoso. Esas inclusiones pueden restarle valor para su uso en joyería, salvo notables excepciones en las que aumentan la belleza de la gema. No obstante, cuando el uso es el coleccionismo, los ejemplares pueden valorizarse más por esas mismas inclusiones.

Otro rasgo característico de la amatista, es su fuerte tendencia a formar cristales perfectos y de gran tamaño. Se trata de cristales idiomórficos (de caras bien definidas) del sistema trigonal, hábito hexagonal y terminación piramidal. Raros y muy valorados son los cristales con ambos extremos piramidales.

Es muy común que haya crecimiento de numerosos cristales paralelos o divergentes, a veces en el interior de ágatas o geodas. Cuando los cristales se estorban unos a otros en el crecimiento, pueden resultar deformados, perdiendo algo de su valor. También figuras de corrosión o roturas desmerecen los ejemplares.

¿Cómo se forma?

La génesis habitual de las amatistas en en rocas ígneas, ya sea hipabisales o volcánicas. Entre las primeras se cuentan las pegmatitas, venas hidrotermales y cavidades de granitos preexistentes. Entre las segundas, los basaltos.

En general el crecimiento de las amatistas ocurre ocupando oquedades en el interior de las cuales se generan geodas.

A veces como parte del mismo proceso se forman también ágatas, quedando las amatistas incluidas en ellas. Las geodas son precisamente alveolos o huecos redondeados preexistentes a los que líquidos mineralizantes llevan nuevos elementos quÃmicos, que precipitan o cristalizan allí, tapizando las paredes con cristales perfectos.

Ocasionalmente la amatista puede aparecer en drusas. Una drusa es la estructura inversa a una geoda, es decir que en ella los cristales cubren por fuera las paredes de cuerpos redondeados preexistentes.

Si la erosión es intensa, las geodas y drusas pueden ser liberadas de las rocas que las alojan y ser transportadas por los ríos en cuyos cauces se las puede encontrar. En caso de tratarse de cristales aislados- sea por su origen o por haberse roto los conjuntos originales- debido a su fragilidad, rápidamente pierden su forma hexagonal y piramidal, para convertirse en cantos redondeados, que también se usan para joyería, pero de orden artesanal.

¿Dónde se la encuentra?

Los principales yacimientos del mundo se encuentran en los Montes Urales, en Alemania, Australia, en países africanos como Zambia y Túnez; Brasil, departamento de Artigas en Uruguay, Estados Unidos, Canadá, India, Sri Lanka, Bolivia, España y Argentina.

En Argentina, las amatistas más apreciadas por su color, son las de la Provincia de Córdoba, pero hay también en Catamarca, la Mesopotamia y hasta en la Patagonia.

¿Qué usos tiene?

La amatista es la variedad del cuarzo más apreciada y tiene tres usos diferentes: joyería, coleccionismo, y como piedra ornamental.

En general los cristales más perfectos se tallan (como se ve en la foto al pie) para usarlos engarzados en joyas, pero también más modernamente, suelen engarzarse los cristales enteros y sin modificar, en pendientes, o colgantes, según el tamaño.

Una buena parte de las amatistas menos perfectas se usan para tallar objetos de arte, o para adornarlos.

Finalmente los especímenes más raros y de mayor tamaño son buscados por los coleccionistas y museos.

Existen numerosas maniobras para modificar el color de las amatistas, tema que les recomiendo leer en el post cuyo link aparece más arriba, anclado en el término amatista.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post me pertenece y corresponde a un ejemplar de mi propia colección, originario de las proximidades de Cura Brochero en la Provincia de Córdoba. La he fotografiado junto al estuche de la cá¡mara para apreciar el tamaño. Se trata de un trozo de una geoda de amatista.

La foto de la gema pulida es de Jorge Bravo y la he tomado del libro:

Saadi, J. 2006. Gemología. Las Piedras Preciosas de la República Argentina. I.S.B.N.10:987-05-1943-1. I.S.D.N.13:978-987-05-1943-1. 183 pp.

Recomendación para geólogos: chip prepago de HolaSim para viajes internacionales

Todos los geólogos somos en mayor o menor medida, víctimas de la fascinación por los viajes, pasión que nos dura toda la vida.

Algunos serán viajes de placer, pero la gran mayoría seguramente serán de tipo profesional para asistir a eventos, congresos, ferias o para requerimientos de la empresa u organización para la cual trabajamos.

Esto implica una cuestión a resolver que va más allá de armar la valija: ¿cómo consigo conectividad 24 horas cuando esté lejos de casa?

Y no hace falta que seamos fanáticos del celular y de las redes sociales para que necesitemos estar en contacto directo con nuestro lugar de origen, sino que la naturaleza misma de nuestra actividad nos requiere responder consultas y problemas aun estando a miles de kilómetros de distancia y/o con husos horarios diferentes.

Otro aspecto a considerar es el de los que viajamos dejando a una familia a miles de kilómetros, sobre todo si se trata de niños pequeños (bueno, nunca dejarán de ser «los chicos» mis hijos, aunque hace rato que ya pasaron los 30 años 😀 ), o de mascotas en guarda.

Es por eso que en este post quería comentarles sobre mi experiencia con el chip prepago internacional HolaSim.

El requisito para su uso es que se trate de un celular desbloqueado o liberado, en cuyo caso se reemplaza el chip habitual por este prepago de uso internacional, y ya está habilitado para realizar llamadas y para recibirlas (al número del nuevo chip).

También permite, mediante una configuración del teléfono, tener acceso a Internet sin depender de encontrar WiFi por ahí, pudiendo acceder a las principales redes sociales, correo electrónico y Whatsapp para recibir mensajes laborales y personales durante el viaje.

Este chip no tiene ningún tipo de contrato, simplemente se compra y se pone. Otra ventaja es que se puede utilizar de por vida, simplemente se compra más crédito cuando sea necesario.

Si bien su uso es sencillo, debo advertirles que hay destinos (en Oceanía, por ejemplo) en las que las tarjetas prepagas (cualquiera sea la empresa elegida) no reciben servicio local de roaming, lo cual podría en realidad constituir una estrategia del lugar para favorecer a las tarjetas que allí mismo se venden.

La ventaja es obvia, ya que en muchos lugares alejados del mundo, el costo de las llamadas internacionales (sobre todo si se quieren hacer desde el mismo hotel) es astronómico. La tarjeta resulta entonces una aliada invalorable, ya que una vez que se la habilita, las llamadas a cualquier lugar del mundo se descuentan de ella con un costo más que razonable.

Para más información, les recomiendo ir a la página directamente: HolaSim.

Ojalá este chismecito les sea útil, porque sobre todo significará que están disfrutando de viajecitos por el mundo.

Un abrazo y hasta el próximo lunes. Graciela.

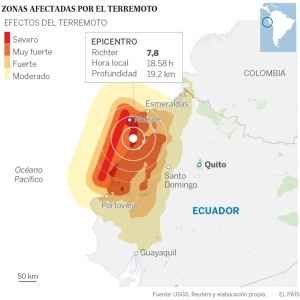

Unas pocas palabras relativas al sismo en Ecuador.

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

Ya sé que queda feo, ya sé que es antipático pero ¿no se los dije?

En octubre de 2015, con motivo de terremotos en el norte argentino, ya les anticipé que en el corto plazo (y 6 meses son un parpadeo en geología) había que estar alerta a todos los acomodamientos de placas a lo largo de los países de la costa pacífica Sudamericana.

Si quieren saber por qué lo advertía, no tienen más que ir a ver este post cuyo link les dejo, y todos los que a su vez están linkeados en él. En su momento fui mesurada para no causar ningún pánico, pero cumplí en recomendar atención. Y no se trata de un sismo más, de esos que ocurren a cada momento y cualquiera puede anunciar, sino de un terremoto que alcanzó una magnitud que no se registraba allí desde hace más de treinta años.

La naturaleza sorprende, sí, pero no traiciona. Responde a leyes físicas y a una lógica bastante rigurosa. No puede predecirse con seriedad el momento exacto en que una serie de eventos de esta clase va a dispararse, pero sí cabe estar alerta cuando algo ya está en curso, como es el caso de un rompecabezas cuyo equilibrio se ha roto y debe ser restaurado, tal como les expliqué en el post que los mando ahora a repasar.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta pagina está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio

El Museo de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba.

El Museo de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba merece un post por su historia e importancia, y a eso nos dedicaremos hoy.

¿Dónde se encuentra el Museo?

Este Museo tiene su sede en un edficio que pertenece a la Academia Nacional de Ciencias y que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Su dirección es Avda Vélez Sarsfield 299, y depende de la Universidad Nacional de Córdoba.

¿Cuándo se fundó?

No es sencillo establecer una fecha cierta, ya que inicialmente las colecciones fósiles que lo constituían ocupaban algún espacio en las mismas instalaciones que el Museo Stelzner de Geología y Mineralogía (del cual también hablaremos alguna vez) de la U.N.C, que había sido fundado durante la presidencia de Sarmiento en 1871.

Tal vez el hito que podría tomarse como su puntapié inicial es el nombramiento, en 1885, de Florentino Ameghino, como su primer director.

¿Cómo evolucionó a lo largo de su historia?

Las primeras colecciones que darían pie a su nacimiento son las que realizaron los primeros geólogos, de origen alemán, que llegaron al país de la mano del Presidente Sarmiento, y que trabajaron de manera muy fecunda entre 1871 y 1900.

Como dije más arriba, fueron albergadas en otro Museo ya existente, padeciendo la falta de espacio propio, hasta el extremo de perder su identidad entre 1905 y 1909.

Durante un largo lapso, sólo hubo un pequeño espacio «prestado» en el ya mencionado Museo Stelzner, hasta que en 1995, durante el rectorado de Francisco Delich, y bajo la responsabilidad del Dr. Mario Hünicken, se habilitaron un par de salas para exhibición al público. Esta situación continuó hasta el año 2006, en que por razones presupuestarias volvió a cerrarse.

No obstante, el tiempo de cierre fue también de impulso para reorganizaciones internas que permitieron la reapertura en 2010.

¿De dónde proceden sus colecciones?

Pese a la falta de espacio genuino, que motivó varias interrupciones en la historia de las salas abiertas al público, las colecciones siempre siguieron creciendo, mayormente por gestión de la Cátedra de Paleontología, y de la mano de los trabajos de investigación llevados a cabo por los docentes de la Universidad e investigadores de CONICET, y gracias a donaciones varias.

Las colecciones históricas más importantes son las de los fósiles colectados en las campañas de Stelzner a La Rioja, San Juan y Mendoza; las de Brackebush a Mendoza y San Juan; las de paleobotánica de Kurtz; y las de ejemplares coleccionados por Bodenbender, Carlos Ameghino, y Windhausen entre otros.

De las colecciones más modernas, a cuyo origen me referí más arriba, merecen ser mencionadas las de microfósiles como los conodontes, que fuera tema de especialización de muchos de los investigadores que pasaron por la Cátedra.

¿Qué características tiene hoy el Museo y qué objetivos persigue?

El museo cuenta con un hall de acceso y un salón con la exhibición permanente, donde se puede leer una breve síntesis de la historia evolutiva de la vida en el planeta.

Hay tanto ejemplares reales como réplicas, que abarcan un rango de escalas que va desde los microfósiles hasta un dinosaurio de 13 metros de longitud.

La evolución geológica y climática también puede seguirse en la visita, junto con información acerca de las causas de extinción, y conceptualizaciones sobre el tiempo geológico.

En la nueva sala de exhibición hay dos secciones, una de las cuales ilustra acerca de las condiciones en que se forman los fósiles, y la otra hace un recorrido cronológico de la evolución biológica.

El objetivo excede la mera presentación de curiosidades, para adentrarse en la educación y divulgación de la ciencia y el conocimiento ambiental.

¿Qué se puede agregar?

Uno de los rasgos más interesantes es la existencia de una «Sala de descubrimientos», organizada para la visita de niños de entre 4 y 13 años de edad, que pueden visualizar microfósiles o pequeñas partes de macrofósiles, recurriendo a lupas binoculares, además de participar en juegos didácticos y dejar sus propias impresiones a través de dibujos y comentarios.

P.S.: Tanto la foto que ilustra el post como la información básica fueron extractadas del libro Memorias Materiales, Museos de la Universidad Nacional de Córdoba, editado por esta última, como parte de la colección de los 400 años. Corresponde al Capítulo redactado por Tauber, A. ; Mazzoni, A.; Ortega, G. y Albanessi G.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.