Archivo de la categoría ‘Geología en la vida cotidiana’

¿Qué son los yacimientos de combustibles no convencionales, y qué es el fracking?

Hace algún tiempo hablamos de las trampas petrolíferas convencionales, pero hoy vamos a conversar sobre otras que están en boca de todos, con poco conocimiento real: aquéllas que se explotan por los métodos de retorting y de fracking.

Hace algún tiempo hablamos de las trampas petrolíferas convencionales, pero hoy vamos a conversar sobre otras que están en boca de todos, con poco conocimiento real: aquéllas que se explotan por los métodos de retorting y de fracking.

¿Qué son los yacimientos petrolíferos no convencionales?

A diferencia de los yacimientos convencionales, de los que hablamos en el post que les he linkeado arriba, y donde los hidrocarburos están contenidos en rocas naturalmente permeables que aseguran un flujo del combustible una vez que se accede a él, los no convencionales se asocian a rocas no permeables por su granulometría pelítica (muy fina).

Clásicamente se pensaba a las rocas pelíticas- muy abundantes y muy distribuidas en el planeta- como rocas madre, o como sello de trampas convencionales, a las que los combustibles llegaban tras una migración.

No obstante, el continuo requerimiento de nuevos sitios de explotación, por el agotamiento previsto de los yacimientos convencionales, condujo a considerar la posibilidad de extraer hidrocarburos directamente desde las rocas de origen, fueran o no de alta permeabilidad.

Y es así que se reconocen desde hace algunas décadas los reservorios denominados Oil- shale, y Gas-shale.

- Los Oil- Shale son rocas de grano fino con hasta un 25% de materia orgánica, conocidas como pizarras, y se forman en esquistos bituminosos, originadas esencialmente por acumulación de materia orgánica y desechos de algas en lagos, lagunas y humedales donde las condiciones anaeróbicas favorecen la generación del hidrocarburo, según procesos que ya he explicado en otro post. Lo que es importante es tener en cuenta que las pizarras se forman en zonas de profundidad relativamente somera, por lo cual el petróleo no está completamente formado, porque no ha alcanzado las temperaturas requeridas para ello. Queda aún un alto porcentaje de querógeno (materia orgánica) en la roca, que se somete a calentamiento artificial, en ausencia de aire, hasta temperaturas superiores a los 350°C, para provocar la conversión de hasta el 75% u 80% del querógeno sólido (que no puede fluir en la roca) presente en las pizarras, en petróleo.

- El Gas -Shale, Gas de Esquisto o Gas de Lutitas, es el que se encuentra dentro de las mismas lutitas en que se originó. Puede almacenarse como: a) Gas libre en los poros de la roca, b) Gas libre en fracturas naturales, o c) Gas absorbido sobre materia orgánica y superficies minerales. La explotación varía según esos modos de almacenamiento, tanto en lo que se refiere a velocidad como a costos, eficiencia y metodología.

¿Cómo es su modo de explotación?

El método por excelencia para recuperar el Oil-Shale, se conoce como retorta o retorting in situ, e implica el necesario calentamiento del que hablé más arriba.

Básicamente, un volumen de la pelita se lleva a la temperatura adecuada, mediante el uso de calentadores eléctricos colocados en pozos verticales que alcanzan la profundidad del reservorio. Los pozos no son solitarios, sino que a los fines de elevar la temperatura en toda el área de interés, y mantenerla por el tiempo suficiente, se cuentan por decenas, y varían en número, según el volumen de la roca almacén. El calentamiento además debe durar un par de años hasta que el depósito produzca la transformación de querógeno a petróleo.

Para el caso del Gas-Shale, lo que se requiere es generar artificialmente una permeabilidad que permita la explotación a una tasa de flujo económicamente rentable. Esa permeabilidad artificial se obtiene mediante fracturamiento hidráulico -también conocido como fracking-, que se provoca inyectando agua a alta presión en pozos que alcanzan la roca portadora del gas.

Inicialmente se usaban pozos verticales, en los cuales la tasa de producción decaía rápidamente, razón por la cual se comenzaron a realizar perforaciones horizontales.

¿Por qué genera tanta polémica esta técnica extractiva?

Básicamente por dos motivos: por un lado por la fuerte intervención en el sistema natural del que los reservorios forman parte; y por el otro por el uso intensivo de dos recursos caros; el agua para el fracking, y la electricidad para el retorting.

En la primera de las objeciones, la respuesta está en el estudio previo del sistema, asegurándose de no intervenir en zonas de equilibrio metaestable, o de fragilidad natural, que podrían disparar consecuencias no deseadas. Para ello, es imprescindible analizar variables como porosidad, permeabilidad, densidad de grano de la roca; condiciones geomecánicas como respuestas a los esfuerzos, propiedades elásticas, y comportamiento del agente sostén, y por supuesto, la susceptibildad del ambiente. Todos esos estudios son básicamente geológicos, petrológicos y geofísicos, y los resultados nunca dan garantías absolutas, por la complejidad de los sistemas naturales.

Pero eso es aplicable a toda forma de intervención humana, no sólo a la explotación de yacimientos.

Para el caso de la objeción relativa al uso de de otros recursos valiosos, como agua y energía, se impone el análisis de costo- beneficio.

En definitiva, lo que se impone es una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que cuando se realiza de manera adecuada, analiza los subsistemas geológicos que mencioné en primer término; el subsistema económico que mencioné luego; y todos los otros involucrados, como la fauna y flora, la ocupación humana del territorio, los efectos sociales de aceptación o rechazo por parte de la población, provisión de fuentes de trabajo, construcción de infraestrutura, etc. etc.

¿Cuál es el potencial de esta clase de yacimientos, particularmente en Argentina?

Al presente, los estudios exploratorios han identificado 5 cuencas petroleras, con potencial en hidrocarburos no convencionales. Ellas son:

- Cuenca Cretácica del Noroeste: Formación Yacoraite, con roca madre de edad Cretácica.

- Cuenca del Golfo San Jorge: Fm. Pozo D-129, y Fm. Aguada Bandera.

- Cuenca Austral: roca madre pelitas marinas de la Fm.Palermo Aike/ Fm. Inoceramus.

- Cuenca Cuyana: contiene una roca fuente de alta calidad de edad Triásica.

- Cuenca Neuquina: con cuatro facies marinas ricas en materia orgánica, de nombre Los Molles (Jurásico inferior a medio); Vaca Muerta (Jurásico superior) y Fm. Agrio (Cretácico superior); y Fm. Puesto Kauffman (Triásico tardío- Jurásico temprano).

De acuerdo con esto, Argentina ocuparía el tercer lugar en el mundo en materia de recursos de hidrocarburos no convencionales, siendo superada sólo por China y Estados Unidos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es el mapa de Cuencas con formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, y procede de: AbeCé de los Hidrocarburos en reservorios No Convencionales. IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas) 2013.

El «cráter» en una calle de Córdoba

Hoy mi descansado feriado se vio interrumpido por un «llamado a las armas» (científicas, claro), ya que me sentí obligada a explicar dentro de lo posible, la situación que acaba de producirse en una calle de mi ciudad.

Hoy mi descansado feriado se vio interrumpido por un «llamado a las armas» (científicas, claro), ya que me sentí obligada a explicar dentro de lo posible, la situación que acaba de producirse en una calle de mi ciudad.

Se trata del «cráter» -que en realidad no es tal en un sentido estricto, tal como expliqué en este post que van a tener que ir a leer, sí o sí- que se produjo en la intersección de las calles Coronel Olmedo y Costanera norte. Pero vayamos por partes.

¿Qué sucedió esta mañana?

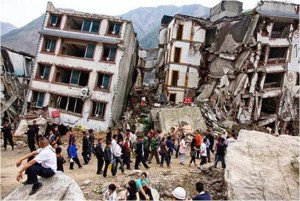

Según lo cuenta la prensa, esta mañana alrededor de las ocho, hora local, los vecinos escucharon un ruido asimilable a una explosión y el pavimento de la calle cedió, generando un hundimiento en el que quedaron atrapados dos vehículos, y seriamente en riesgo las edificaciones aledañas. Esto tuvo lugar en el sitio en que la calle Coronel Olmedo desemboca en la Costanera Norte.

¿Cuál es el fenómeno que se produjo?

El proceso se denomina sofusión o pipping, y lo he explicado con detalle en el post que he linkeado más arriba, cuando expliqué lo sucedido en su momento en Guatemala. (¿Vieron que iban a tener que ir a leerlo?).

Allí también les adelanté que la forma resultante no es exactamente un cráter (término reservado para fenómenos volcánicos o impactos metoríticos), sino un sinkhole o pozo de hundimiento.

¿Qué factores incidieron en este caso?

Básicamente los factores que facilitaron el proceso, y que se consideran responsables de la susceptibilidad del área afectada, son: a) la pendiente de la calle que facilitó la remoción del material fino, vehiculizado por el agua del caño roto (agente causal) y b) la constitución del terreno, con altos porcentajes de materiales limosos, es decir muy finos y que además, son los más fácilmente transportados por el agente en movimiento, que en este caso, como ya dijimos, es el agua del caño roto.

¿Qué cabe esperar ahora?

El fenómeno puede extenderse aguas abajo, hasta tanto no se repare la pérdida del líquido que está vaciando de materiales el terreno subsuperficial. Por otra parte, el pozo debe remediarse de manera urgente, porque ya existe un espacio vacío que no puede en esas condiciones seguir sustentando las construcciones que están sobre él.

Y por último, mi reflexión de siempre: seguir autorizando construcciones de gran porte sin EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) es totalmente irresponsable, y las autoridades correspondientes deben responder por todos los daños si lo permiten.

Merecen especial atención los terrenos con pendientes acusadas, y con materiales erodibles, los dos factores que aquí se conjugaron sin ninguna duda.

En lo que hace a las pérdidas de agua, que son tan silenciosas, pueden sin embargo ser monitoreadas sobre todo en zonas de consumo medido, donde un aumento del mismo, sin explicación más evidente, sólo puede significar que hay alguna pérdida en la conducción. En zonas sin medidores, la pérdida de presión que no se explique por otra causa, puede ser también un llamado de atención.

Les dejo un video del programa televisivo «El show de la mañana» de Canal Doce.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de la página de Cadena 3, y el video es de youtube obviamente.

El agujero negro y su fotografía

Desde ayer estamos siendo bombardeados por la información de que un agujero negro ha sido fotografiado por primera vez. Y eso da pie para hablar del tema, aunque les recuerdo que yo estoy muy lejos de ser astrónoma.

Mi conocimiento se reduce a la necesaria información que todos los geólogos tenemos que indagar para comprender a la Tierra como una parte muy pequeña de un sistema muchísimo más complejo y que la afecta continuamente de muchas maneras, algunas de las cuales ya hemos visto, y otras muchas más, que veremos con profundidad creciente, a lo largo de estos encuentros nuestros.

No es ésta la primera vez que hago mención a los agujeros negros, ya aludí a ellos en el post en el que les expliqué las características del Sol. Pero hablemos ahora bastante más.

¿De qué se trata la fotografía que hoy es noticia?

Este miércoles 10 de abril, el mundo se vio sorprendido por la presentación de la que está llamada a convertirse en una imagen histórica: la primera fotografía obtenida de un agujero negro masivo. La importancia del hecho implicó que se realizaran seis conferencias de prensa, todas simultáneas, a las 13:00 GMT, en Bélgica, Santiago de Chile, Shanghái, Tokio, Taipei y Washington D.C.

Esto fue así porque los agujeros negros no pueden distinguirse, precisamente por su absorción de la luz, lo que los convierte en invisibles sobre el fondo también negro del espacio cósmico. Su detección se debe a los efectos sobre el espacio que los rodea; pero para obtener la imagen que ahora se ha dado a conocer, debieron trabajar en cooperación, al menos ocho telescopios en red a lo largo del mundo, los cuales en su conjunto, generan un gran telescopio virtual.

Se trata del sistema interconectado denominado Event Horizon Telescope, (EHT) que traducido significa Telescopio del Horizonte de Eventos. Aclaremos que el Horizonte de Eventos es la parte del espacio que rodea a distancia al agujero negro. Es el último límite en el que puede percibirse ópticamente algún objeto o suceso, y más allá del cual reina la más absoluta oscuridad.

Una vez dicho todo esto, podrán entender por qué, en realidad la fotografía inicial se obtuvo hace casi dos años, pero su tratamiento y análisis requirieron todo este tiempo antes de poder liberarla finalmente de manera comprensible para el público no especializado.

¿Cuál es y dónde se encuentra el agujero negro fotografiado?

La imagen divulgada en esta ocasión corresponde a un agujero negro masivo, localizado en la constelación de Virgo, en el centro de la galaxia M87, distante unos 55 millones de años luz de la Vía Láctea. Su tamaño estimado es de unas 3.000.000 de veces la de la Tierra.

¿Qué es un agujero negro?

Si bien los agujeros negros ya fueron imaginados en 1783 por el geólogo (sí, un geólogo, no un astrónomo) inglés John Michel, no fueron tomados seriamente sino hasta que encontraron un lugar en la formuación de la Teoría de la Relatividad de Einstein, más de cien años más tarde. La existencia de estos objetos superdensos se fue confirmando por diferentes indicios y pruebas, hasta la contundente imagen que hoy discutimos.

Un agujero negro es en definitiva una región limitada del espacio en el que se concentra tanta masa de alta densidad, que se llega a generar un campo gravitatorio sumamente intenso. Ninguna partícula material, ni siquiera la luz (tal como la entiende la teoría corpuscular), puede escapar de ella. Ésa es precisamente la razón por la cual esas porciones del espacio se conocen como agujeros negros.

Si bien por algún tiempo se pensó que tampoco había en ellos radiaciones salientes, Stephen Hawking en la década de 1970, a la luz de la mecánica cuántica señaló que eran capaces de emitirlas, aunque no fueran visibles.

¿Cómo se produce un agujero negro?

Las estrellas- como nuestro Sol, por ejemplo- producen energía por la fusión de átomos de hidrógeno (H) que generan helio (He). Pero esas reacciones químicas continúan con la transformación de He en carbono (C), oxígeno (O) y finalmente hierro (Fe).

El Fe como ya sabemos, tiene alta densidad, y el aumento de la misma es compensado en las estrellas por una dilatación provocada por la repulsión entre las capas electrónicas de los átomos, que intenta equilibrar el aumento de la fuerza de la gravedad.

Estrellas pequeñas como el Sol siguen caminos diferentes en la evolución, (como ya he señalado en el post que he linkeado más arriba) pero cuando la masa inicial de una estrella es mucho más elevada, la repulsión atómica es insuficiente (lo que sucede cuando se traspone el límite de Chandrasekar), y se genera una estrella de neutrones, una nova, una supernova, o una enana blanca, según sean los diversos factores intervinientes.

Con una masa estelar inicialmente mucho mayor aún, se supera otro límite, el TOV, de Tolman-Oppenheimer-Volkof, sobrepasado el cual ninguna fuerza conocida podría detener el colapso gravitacional, que continúa hasta concentrar toda la masa en un punto de densidad casi infinita que es precisamente un agujero negro.

¿Qué efectos tiene la presencia de un agujero negro?

La gravedad de un agujero negro, produce una deformación o curvatura en el continuo espacio-tiempo, que se conoce como singularidad del espacio, cuyo límite es el Horizonte de Eventos que mencionamos más arriba, y que es también la mínima distancia segura a la que los cuerpos pueden orbitar sin ser «absorbidos» por el agujero negro.

En el centro de la mayoría de las galaxias, hay agujeros negros supermasivos. En nuestra Vía Láctea, se encuentra el denominado Sagitario A.

Mucho se ha especulado también sobre la posibilidad de que los agujeros negros conectaran espacios distintos del universo, a través de lo que se ha dado en llamar «agujeros de gusano», pero por el momento no hay fundamentos suficientes para confirmar tales afirmaciones.

¿Qué pasos siguen ahora?

Obviamente, ahora se enfocan todos los esfuerzos en nuestro Sagitario A, que es el siguiente objetivo a fotografiar, y se continúa buscando relacionar lo observado, con lo predicho en las ecuaciones y formulaciones de la teoría de Einstein, de modo de ratificarlas o rectificarlas en caso de ser necesario.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post vino en una newsletter por mail, pero no conozco al autor.

Una explicación científica sobre la «grieta» que afecta a barrios de Diamante, Entre Ríos, Argentina.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

En días recientes, hemos venido escuchando diversas interpretaciones periodísticas acerca de «la grieta que amenaza a la ciudad de Diamante». Es hora de explicar algunas cosas. Vamos a ello.

¿Dónde queda Diamante?

Diamante, también conocida como Ciudad Blanca, debido a la coloración que el alto contenido silíceo confiere a su suelo arcilloso, se recuesta sobre la margen izquierda del Río Paraná, en el este de la provincia de Entre Ríos. Es el municipio cabecera del departamento Diamante, que abarca la localidad homónima y un área rural. La ciudad misma comprende un radio urbano de aproximadamente 4,18 km.

Aguas arriba de la ciudad de Diamante, el Río Paraná¡ presenta una muy limitada navegabilidad, por lo cual el puerto de Diamante es el último puerto de ultramar del mencionado río, y el único perteneciente a la provincia de Entre Ríos.

El fenómeno al que haremos referencia hoy, afecta a la urbanización del extremo oeste de la barranca, es decir, al barrio San Roque, próximo a la imagen del Cristo Pescador.

¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo?

Contra lo que el mal uso del término «grieta» parece indicar, no se trata de un evento tectónico, ni es en definitiva una falla o una ruptura de materiales rocosos. Lo que tiene lugar es un fenómeno de remoción en masa, asociado en este contexto a las dinámicas fluvial y pluvial, ambas de origen superficial. En otras palabras, el río y las lluvias actúan sobre factores predisponentes, para generar los deslizamientos y derrumbes que son procesos recurrentes en las localidades de la costa del Paraná.

La zona afectada en los episodios recientes alcanza ya más de 130 metros de largo y 40 metros de profundidad, pero muy probablemente se continuará extendiendo.

Para ser más específicos, lo que se está presenciando es el desmoronamiento de paredes inestables en la terraza baja, lo que a su vez descalza las terrazas más altas, donde se hace muy visible la cicatriz del desprendimiento, al que la prensa ha dado en llamar, o mal llamar, «grieta».

El desmoronamiento de las barrancas en la terraza baja se asocia directamente con la erosión provocada en la planicie de inundación, por el régimen de crecidas del propio río.

Al propio tiempo, tanto en las terrazas bajas como altas, otro proceso que dispara el derrumbe se debe dominantemente a las aguas pluviales que discurren de forma temporaria, cayendo por los desniveles y generando a los pies de cada salto, el fenómeno de cavitación que he explicado en detalle cuando les presenté la dinámica de las cárcavas.

¿Por qué ocurre esto específicamente allí y ahora?

Esencialmente por la confluencia de numerosos factores naturales y artificiales. Los terrenos son en la zona muy poco consolidados, ya que en ellos dominan materiales sueltos y finos como arcillas y arenas, de escasa estabilidad en las pendientes ribereñas. Son también factores naturales, la abundancia de lluvias y la alternancia de bajantes y crecientes, propias de la dinámica fluvial, y el aporte de las aguas subterráneas regionales.

Entre los factores antrópicos se cuentan la deforestación asociada a la ocupación urbana, las vibraciones del tránsito vehicular sobre la barranca, la descarga de agua sin control alguno, desde los asentamientos junto a las barrancas, y la alteración de las vías de escurrimiento naturales, cuando se diseñan los barrios, o éstos crecen de manera espontánea.

¿Qué puede esperarse en el futuro?

Me encantaría poder decir lo contrario, pero estos fenómenos sólo evolucionan profundizándose en el tiempo, si no cambia el conjunto de los factores ya mencionados. Corregir sólo alguno, no desactiva el sistema, que es de por sí muy complejo.

¿Qué acciones podrían tomarse?

Podrían construirse estructuras para proteger el talud, con coberturas de membranas flexibles, o puede inyectarse cemento para frenar los deslizamientos superficiales, drenar el agua en la base del suelo arcilloso, o colocar gaviones con mallas rellenas de piedras que protegen del embate directo del agua, ya sea fluvial o pluvial.

Pero todas las estrategias son costosas y dan respuestas temporarias, porque antes o después, las defensas artificiales sucumben también ante la dinámica natural.

La única forma efectiva de preservar vidas y bienes es delimitar una franja de restricción desde el borde de la barranca hacia adentro, en toda la extensión de la cual se prohíba la ocupación permanente y, con más razón, la construcción de viviendas.

De hecho, bastaría con exigir el cumplimiento efectivo de una ordenanza ya existente, y penalizar su violación.

Dicha ordenanza es la N° 115/79, que prohíbe la construcción en toda la zona afectada por este proceso, y que data de 1979, como su designación lo indica. Fue promulgada un año después del derrumbe que destruyó la escuela nacional N° 211.

Entre los antecedentes y fundamentos de la ordenanza, se menciona un relevamiento, realizado por la Dirección de Minería dependiente del Ministerio de Obras Púºblicas de Entre Ríos, en el que «se recomienda no permitir el realojamiento en el área ya que existe un equilibrio inestable», y en el que se aclara que «es importante citar que este límite (el de riesgo de derrumbe) es provisorio pues se modifica constantemente ante nuevos desmoronamientos».

Lamentablemente, esa ordenanza es letra muerta, porque la gente volvió a vivir en esos lugares, hoy nuevamente afectados por la misma dinámica.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Clarín on line.

¿Sismo o seísmo?

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

Ya antes les expliqué -en otro post- el uso de los términos sismo y terremoto. Hoy nos toca hablar sobre esa otra confusión que existe respecto a las designaciones sismo y seísmo.

¿ Sismo y seísmo son o no sinónimos?

Pues sí, lo son, y ambos figuran en el diccionario de la Real Academia Española, como sinónimos también de terremoto. Y en el lenguaje técnico y científico tienen el mismo rango, sin diferencia alguna.

¿Por qué algunos asumen que hay diferencias en intensidades y/o magnitudes entre los eventos que designan como sismo o seísmo según el caso?

Simplemente porque toman como válida la percepción popular- sin fundamente alguno- que asigna de manera caprichosa y subjetiva, determinadas «gradaciones» a los eventos que padece.

Y según algunas fuentes, es también una estrategia de las compañías de seguros, que a la hora de pagar daños por terremotos, tratan de evitar dichos pagos, señalando que se trataba de un seísmo y no de un sismo, si lo que rezaba en la póliza era esta última palabra, y viceversa.

¿Cuál de las palabras es correcta en castellano?

Como ya dije más arriba, ambas son perfectamente intercambiables. La palabra seísmo, más próxima a la etimología original, que es el término griego seismo (σεισμός) pasó por el francés a séisme, y de allí al español como seísmo, y al inglés como seism. La mayor antigüedad de las lenguas europeas no incluyó más deformaciones, de allí que en España sea más común el uso de seísmo que el de sismo.

En cambio, el viaje del término hacia América, significó una nueva mutación, razón por la cual en el nuevo continente hispanoparlante la palabra más habitual es sismo, por sobre seísmo.

Pero en definitiva, ningún término es el más correcto. Si lo analizamos bien, sólo se trata de matices regionales que privilegian uno u otro término, en función de la historia de su propio lenguaje.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, pero si lo visitan, sepan que la explicación que allí se lee es muy precaria y el esquema engañoso. No lo tomen como una verdad científica exacta.