Entradas con la etiqueta ‘Cosmos’

¿Cuántos y cuáles son los movimientos de la Tierra como planeta? Parte 2.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

Este post es continuación del de la semana pasada, de modo que deberían empezar por leerlo antes de internarse en el de hoy.

La semana pasada las preguntas que nos planteamos fueron:

¿Cuáles son los movimientos de nuestro planeta?

¿Qué es la traslación y qué efectos tiene?

¿Qué es la rotación y qué efectos tiene?

Hoy retomamos el tema desde ese punto y la primera pregunta es:

¿Qué es precesión y qué efectos tiene?

Ya hemos visto la semana pasada que la Tierra gira alrededor de su eje. Si fuera una esfera perfecta, homogénea, rígida y aislada en el espacio, podría girar eternamente en torno a un eje que a su vez, se mantendría en una misma posición determinada por la misma rotación. Ya que ninguna de las condiciones enumeradas se cumple, el planeta se balancea.

Principalmente debido a que la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene un ensanchamiento ecuatorial, la atracción gravitacional del Sol y de la Luna, se acentúa en esa zona, con lo que el eje de la Tierra se mueve describiendo un «cabeceo» parecido al de un trompo, y cuya trayectoria podría representarse como si se tratara de dos conos unidos por el vértice.

Los correspondientes círculos que así describe el eje, se cierran en un ciclo de aproximadamente 26.000 años, y a ese efecto se le llama precesión de los equinoccios, ya que implica que los equinoccios se atrasan o adelantan continuamente, ocurriendo a la misma hora y día sólo cada 26.000 años.

Este movimiento tiene importantes consecuencias sobre el clima terrestre, ya que suma o resta su efecto al que la forma elíptica de la órbita terreste, con el sol en uno de los focos provoca, fundamentalmente en las temperaturas planetarias.

En efecto, ya dije la semana pasada que a veces la Tierra está más cerca del Sol y a veces más lejos (perihelio y afelio respectivamente), y además, por la inclinación del eje, en un hemisferio es verano y en el otro invierno (esto ya tiene un post muy detallado que deberían leer).

Agreguemos ahora que si cuando en un hemisferio dado, el perihelio coincide con la posición del eje en que la precesión lo acerca al Sol, los veranos serán más cálidos que cuando en el perihelio, la precesión lo aleja de él.

Inversamente, si en el afelio, el hemisferio donde reina el invierno se ha inclinado apartándose del astro, el invierno es más crudo que si el planeta cabecea acercándolo.

En resumen, los inviernos progresivamente más fríos o más cálidos no son sino el resultado natural y esperable de los movimientos planetarios, de modo que a) no debemos atribuirlos a la actividad humana, y b) no deben causarnos asombro ni justifican teorías apocalípticas. Sólo se trata de condiciones que cambian progresivamente, y sólo son casi idénticas en lapsos de miles de años. (Y eso si no ocurren otras cosas que iremos develando de a poco en el blog).

¿Qué es la nutación y qué efectos tiene?

La nutación se produce porque, por las razones expresadas más arriba, el círculo recorrido por el eje en la precesión tampoco es perfecto, sino que se mueve aproximadamente como ven en el dibujo, en una forma ondulatoria, que se debe principalmente a la relación de la Tierra con su satélite.

Efectivamente, la atracción de la Luna cambia ligeramente con el tiempo, ya que unas veces está más cerca de nuestro planeta que otras, debido a que ambos cuerpos recorren órbitas elípticas y no circulares.

La pequeña onda, que se suma a la precesión y se repite cada diecinueve años, aproximadamente, fue descubierta en 1748 por James Bradley, quien la denominó nutación, que es la palabra latina correspondiente a «balanceo» o cabeceo.

¿Qué es el período de Chandler y qué efectos tiene?

En 1892, Seth Chandler descubrió otro movimiento más o menos circular de los polos, definido, obviamente por algún cambio en la inclinación del eje.

Este período consiste en pequeños desplazamientos, que completan un ciclo en alrededor de 430 días, cerrando un círculo que no es tampoco perfecto.

La causa de este corrimiento se explica por los movimientos de masa en la propia Tierra, que desbalancean la posición de equilibrio del eje. En este período de Chandler, las desviaciones del polo respecto del centro teórico no superan los 9 metros.

Los que tienen algunos años y jugaron con trompos en su infancia, recordarán que si esos juguetes manifestaban alguna tendencia no deseada a inclinarse en alguna dirección, para corregirla, le pegábamos masilla en lugares bien seleccionados. Si cambiábamos de lugar esos lastres agregados, el cabeceo cambiaba. Algo semejante ocurre cuando las masas corticales se desplazan por la superficie del planeta, ya sea a favor de la Tectónica de placas, o de manera abrupta a veces, de resultas de un sismo importante.

¿Qué es el cuarto balanceo y qué efectos tiene?

Al avanzar las técnicas de medición, con métodos cada vez más sofisticados, pueden detectarse cambios de posición planetaria de hasta cinco centímetros. En razón de estas nuevas investigaciones, se ha dado a conocer un cuarto balanceo que completa su ciclo en tiempos que van de dos semanas a dos meses. La medida de máximo diámetro de este círculo es de sesenta centímetros, y su ocurrencia se atribuye a las movilizaciones de masas fluidas, como corrientes atmosféricas, volúmenes de agua o hielo, vientos, etc. sobre el planeta.

Puede llamar la atención que siendo el sexto movimiento descrito, se lo numere como «cuarto», pero ello es porque los dos primeros (traslación y rotación) no son asignables a balanceos.

¿Qué procesos geológicos pueden modificar estos movimientos?

Como señalé más arriba, movimientos sísmicos de gran intensidad pueden modificar el período de Chandler, lo que suele mencionarse como que «provocaron el corrimiento del eje de la Tierra».

Importantes huracanes afectan también al cuarto balanceo.

Y cabe consignar que ya que todos los movimentos responden a sistemas dinámicos regidos por la gravitación universal, cada modificación de uno de ellos, altera- a veces imperceptiblemente y a veces de manera muy notable- a todos los demás.

¿Por qué es tan importante conocerlos a todos?

Porque es en gran medida el conjunto de esas interacciones quien regula los cambios climáticos que acontecen en el planeta, y de los que ahora podremos empezar a informarnos mejor en futuros posts. Vale aclarar que además de estos procesos, hay muchos otros inputs para la regulación climática planetaria. Y ya verán que todo el tema es apasionante.

Bibliografía:

Argüello, Graciela L. 2006. » La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es tomada de este sitio.

¿Cuántos y cuáles son los movimientos de la Tierra como planeta? Parte 1.

Todos, de pequeños, aprendimos en la escuela primaria que la Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Pero eso es quedarse corto, porque tiene por lo menos cuatro más, y todos son de vital importancia. Por eso vale la pena considerarlos a todos. Y de eso nos ocuparemos hoy.

Todos, de pequeños, aprendimos en la escuela primaria que la Tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación. Pero eso es quedarse corto, porque tiene por lo menos cuatro más, y todos son de vital importancia. Por eso vale la pena considerarlos a todos. Y de eso nos ocuparemos hoy.

¿Cuáles son los movimientos de nuestro planeta?

Existe un solo movimiento que implica un traslado significativo en el espacio, y los otros cinco son, en cambio, revoluciones o balanceos alrededor de su propio eje.

Nominalmente se trata de:

- Traslación

- Rotación.

- Precesión.

- Nutación.

- Período de Chandler.

- Cuarto balanceo.

Éste es un buen momento para recordarles que si bien éstos son los movimientos «activos» de la Tierra, ella también resulta «arrastrada» con el resto del Sistema Solar, a medida que el Sol se traslada a su vez por el espacio.

Podríamos comparar la situación con los movimientos de una persona en un tren, que se levanta de su asiento y va al baño (traslación) o se revuelve y acomoda en su asiento, cruza y descruza las piernas, se recuesta o se despereza, etc. (los otros cinco movimientos), sin casi darse cuenta de que todos esos desplazamientos personales e individuales están ocurriendo mientras el tren mismo hace su propio recorrido, en el que hace partícipes a todos los pasajeros (los otros planetas, satélites, asteroides, etc.)

¿Qué es la traslación y qué efectos tiene?

La traslación es el movimiento según el cual, la Tierra recorre una órbita elíptica alrededor del Sol, que se completa en 365 días, 5h 48 min y 46 seg aproximadamente.

A este lapso, cuyo valor se redondea en 365 días, se le ha dado el nombre de año calendario o año cívico. Como es conocido, las horas y minutos que exceden de 365, se suman, para agregar un día cada cuatro años, constituyéndose así lo que se denomina año bisiesto.

Vale agregar, sin embargo, que la regla que genera un año bisiesto es algo más complicada que simplemente «un año cada cuatro».

De hecho, para que un año sea bisiesto se exige que su número sea divisible por 4, a menos que sea divisible por 100. En ese último caso, si además es divisible por 400, también se transforma en bisiesto. Es decir que si puede dividirse por 4 o por 100 pero no por 400, no es bisiesto.

Volviendo a la traslación, cabe consignar que debido a la forma elíptica y no circular de la órbita, el planeta tiene un afelio (punto de mayor alejamiento desde el Sol) y un perihelio (punto de mayor acercamiento), con una distancia promedio al centro solar de 1,496 x 10¹³ cm .

La distancia que la Tierra recorre en un año es de unos 930 x 10 a la sexta km, lo que implica una velocidad promedio del orden de 29,77 km/seg.

Las variaciones de la velocidad en la traslación tienen que ver con la Segunda Ley de Kepler que ya expliqué en otro post.

El movimiento traslacional de la Tierra alrededor del Sol, se produce de Este a Oeste, es decir, en sentido horario, y durante todo su transcurso, el planeta mantiene una inclinación de su eje de rotación respecto al plano de trayectoria visible o eclíptica, según un valor que no es absolutamente constante, sino que cambia lentamente con el tiempo, en un fenómeno que se conoce como oblicuidad de la eclíptica.

La amplitud del cambio es del orden de 2,4° y se completa un ciclo- es decir que vuelve a repetir una posición dada- aproximadamente cada 41.000 años.

Cuanto mayor es la inclinación más extremo es el clima, y por el contrario, se modera su rigurosidad cuando es menor.

Actualmente la oblicuidad es de alrededor de 23,5º, lo cual es un valor intermedio.

Este valor angular es también el responsable de la sucesión de las estaciones, y de que éstas se distribuyan antitéticamente en ambos hemisferios. De rotar la Tierra perpendicularmente a la eclíptica, este fenómeno no tendrÃa lugar, pero como el tema amerita mayor explicación es motivo de un post individual.

¿Qué es la rotación y qué efectos tiene?

La rotación es el movimiento de giro en sentido Oeste – Este, que la Tierra realiza sobre sí misma, con un eje imaginario que define los polos geográficos del planeta, y que se completa en aproximadamente 24 horas.

Su consecuencia más inmediata y evidente es la sucesión de días y noches, correspondiente a la alternancia de cara iluminada y cara no iluminada por el Sol, según cómo la Tierra va exponiéndose al ingreso de la radiación solar durante el giro. Precisamente porque el giro es de oeste a este, el sol parece «moverse» en el cielo, de este a oeste.

Como ya les dije más arriba, la duración del llamado día solar, es considerada de 24 horas, pero para cada zona del planeta, dependiendo de su longitud (es decir posición respecto a los meridianos), la altura que alcanza el sol sobre el horizonte es diferente, de allí que se hayan establecido diversos husos horarios, que les explicaré en seguida.

Otra importante consecuencia de la rotación de la Tierra, es la desviación de los vientos y las corrientes de su trayectoria teóricamente rectilínea, según lo que se denomina «Efecto de Coriolis», por el cual las masas en movimiento sobre el planeta, se desvían hacia la derecha (sentido horario) en el hemisferio norte; y hacia la izquierda (sentido antihorario) en el hemisferio sur. Este tema es motivo de otro post con mayores detalles.

¿Qué son los husos horarios?

Para comenzar, aclaremos que la ortografía correcta es con h, ya que no se refiere a una costumbre, ni deriva del verbo usar, sino que la palabra alude a la forma de las porciones planetarias consideradas, y que se asemejan a los antiguos husos con que se hilaba la lana: algo así como un cilindro delgado, con ensanchamientos en la parte media.

Convencionalmente, la Tierra está dividida en 24 zonas o husos, de 15º de longitud cada una, que van cambiando la medición del tiempo, según intervalos de una hora. Las zonas se numeran hacia el este desde 1 hasta 24.

El meridiano de Greenwich (en las proximidades de Londres), marca el inicio con el número de zona 0=24. Desde allí, aumenta de hora en hora hacia el este, y disminuye de hora en hora hacia el oeste, con cada grado de longitud que se desplace.

Siendo que Argentina está en la zona 20, a cuatro del giro completo que vuelve al punto de partida, y hacia el oeste, esa diferencia de cuatro horas se resta del horario en Greenwich.

Hasta aquí llegamos por hoy, y la semana que viene las preguntas a las que intentaré dar respuesta son las siguientes:

¿Qué es la precesión y qué efectos tiene?

¿Qué es la nutación y qué efectos tiene?

¿Qué es el período de Chandler y qué efectos tiene?

¿Qué es el cuarto balanceo y qué efectos tiene?

¿Qué procesos geológicos pueden modificar estos movimientos?

¿Por qué es tan importante conocerlos a todos?

Bibliografía:

Argüello, Graciela L. 2006. » La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

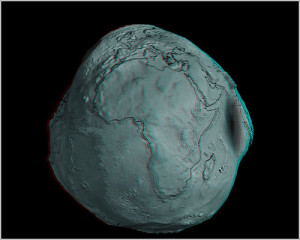

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio, y la elegí entre todas las posibles para que se vayan sacando de la cabeza la idea de que la Tierra es una esfera perfecta, tema del que vamos a hablar también dentro de poco tiempo.

El Sistema Solar, elementos menores.

En posts anteriores sobre el tema Cosmos, ya les he venido relatando bastante acerca de los componentes más importantes del Sistema Solar, pero existen también componentes menores o más ocasionales, como los cometas, de los cuales hay un post que deberían leer, y los meteoritos, que fueron explicados con relación a un evento acontecido hace un par de años.

En posts anteriores sobre el tema Cosmos, ya les he venido relatando bastante acerca de los componentes más importantes del Sistema Solar, pero existen también componentes menores o más ocasionales, como los cometas, de los cuales hay un post que deberían leer, y los meteoritos, que fueron explicados con relación a un evento acontecido hace un par de años.

Para completar todo el panorama, sólo resta mencionar el polvo cósmico, y la basura espacial.

¿Qué es el polvo cósmico?

El polvo cósmico no es otra cosa que material finamente dividido, que se mantiene orbitando en el espacio, al escapar del campo gravitacional del cuerpo al cual originalmente pertenece, cualquiera sea éste.

Muchas veces los cuerpos desde los que se desprende polvo cósmico son los cometas, que al tener órbitas tan excéntricas, pueden pasar muy próximos a astros con masa mucho mayor, y que por ende ejercen más fuerza atractiva sobre esas partículas que los acompañan, y las capturan de modo que permanecen en sus áreas de influencia.

Los impactos meteoríticos desprenden también partículas que permanecen en el espacio mientras no sean capturadas por campos gravitacionales lo suficientemente intensos.

Y no son pocos los meteoritos que se desintegran al atravesar las atmósferas de cuerpos estelares, y que generan por ende, otra parte de ese polvo que constituye también parte del sistema.

¿Qué importancia tiene el polvo cósmico?

El polvo cósmico eventualmente llega a la Tierra, sumando anualmente un par de toneladas a su masa, según cálculos bastante conservadores.

Esto por cierto implica que todo el sistema va reacomodando sus distancias, ya que según vimos al analizar la ley de Titius Bode, éstas dependen en buena medida de las masas de los cuerpos involucrados. Por cierto, cambios semejantes ocurren también en otros planetas, con lo cual existe un cierto grado de compensación que hace al equilibrio dinámico que conocemos.

¿Qué es la basura espacial?

Pese a que no tomamos conciencia de ello, existe orbitando a la Tierra una gran cantidad de material de origen artificial que prestó utilidad alguna vez, pero ya no sirve más y que nunca se retira activamente, de modo que allí dará vueltas por un tiempo indefinido.

Se conoce como basura espacial o SD por la sigla en inglés de Spatial Debrise (desechos espaciales).

Componen ese universo de fragmentos, elementos tales como partículas derivadas de colisiones y explosiones, artículos que los propios astronautas pierden en sus paseos fuera de las naves o desechos originados en las estaciones espaciales, como la MIR (paz, en ruso), que habría dejado atrás más de 200 objetos, inclusive bolsas de basura.

Se estima que hay hasta 200 millones de objetos mayores de un centímetro y unos 300 millones con un diámetro de más de un milímetro alrededor del planeta. Los elementos de mayor tamaño pueden detectarse desde la Tierra con radares y telescopios.

¿Cuál es su importancia?

En primer lugar, implican elementos reflectantes y refractantes que modifican el curso de las radiaciones, lo cual podría tener incidencia en el clima. Además modifican ligeramente los balances de masas en el gran campo gravitacional que define los movimientos planetarios de los que pronto vamos a hablar en detalle en otros posts.

Y por último, siempre son elementos que dadas ciertas condiciones pueden colisionar entre sí, o caer sobre la Tierra.

Por eso, es que se ha comenzado a discutir ya de manera institucional, con la participación de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), la Agencia Espacial Europea, el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, la Administración Espacial China y la Organización de Investigación Espacial de India, entre otros organismos, la posibilidad de recoger esos desperdicios.

Hasta el momento, esa empresa se ha considerado inviable por su altísimo costo.

Por el momento, es la propia atmósfera la que de modo muy limitado va dando cuenta de algunos de los materiales que al contactar con sus partes más densas se incendian o desintegran por la fricción.

El contacto con las capas más densas ocurre de manera aleatoria cuando las partículas crecen por acreción y la atracción gravitacional crece en consecuencia, o bien cuando a lo largo de los ciclos solares undecenales, la atmósfera tiende a espesarse.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

Breves nociones sobre los satélites naturales del Sistema Solar.

Bajo la etiqueta Cosmos del blog, hemos venido conversando sobre los elementos que componen el Sistema Solar, y hoy es el momento de referirnos a los Satélites.

Bajo la etiqueta Cosmos del blog, hemos venido conversando sobre los elementos que componen el Sistema Solar, y hoy es el momento de referirnos a los Satélites.

¿Qué son los satélites naturales?

Son los cuerpos celestes que se mueven alrededor de los planetas, según órbitas elípticas poco excénón propia de energía- rasgo que los distingue de la única estrella del Sistema, el Sol, sino que aparecen iluminados por reflejar la luz solar.

Siendo la Luna el satélite de la Tierra, ese nombre (escrito con minúscula) se aplica también como denominación genérica para todos los restantes.

¿Cuántos son los satélites naturales del Sistema Solar?

El número de los satélites está en continua revisión, dado que las naves espaciales, y los nuevos instrumentos de mayor precisión, han podido últimamente fotografiar pequeños cuerpos que en el siglo pasado eran desconocidos.

El listado de los satélites oficialmente reconocidos hasta ahora, es el que sigue (para cada planeta) y vale la pena mencionar que casi todos han sido denominados con nombres extraídos de la mitología, aunque Urano es una excepción destacable, ya que sus lunas se han bautizado con los nombres de personajes de Shakespeare.

Ni Mercurio ni Venus tienen satélites.

La Tierra tiene 1 : Luna o Selene.

Marte tiene 2 : Phobos y Deimos.

Júpiter tiene 67, con bonitos nombres que pueden ponerle a sus hijos si quieren ser odiados por ellos por el resto de la vida; o a sus mascotas, que son menos rencorosas.

Esos nombres son: Adrastea, Aitné, Amaltea, Ananké, Aedea, Arce, Autónoe, Caldona, Calé, Cálice, Calóroe, Calisto, Carmé, Carpo, Cilene, Elara, Erínome, Euante, Eukélade, Euporia, Eurídome, Europa, Ganímedes, Harpáice, Hegómone, Heliké, Hermipé, Himalia, Ío, Isonoé, Kallichore, Kore, Leda, Lisitea, Megaclite, Metis, Mnemea, Ortosia, Pasífae, Pasítea, Praxídice, Sinope, Spondé, Táigete, Tebe, Temisto, Telxínoe, Tione, Yocasta. Tiene además 14 sin nombre, a los que se alude con números romanos consecutivos.

Saturno tiene 62: Egeón, Aegir, Albiorix, Anthe, Atlas, Bebhionn, Bergelmir, Bestla, Calipso, Dafne, Dione, Encélado, Epimeteo, Erriapo, Farbauti, Febe, Fenrir, Fornjot, Greip, Hati, Helena, Hiperión, Hyrokkin, Ijiraq, Jano, Jápeto, Jarnsaxa, Kari, Kiviuq, Loge, Metone, Mimas, Mundilfari, Narvi, Paaliaq, Palene, Pan, Pandora, Pollux, Prometeo, Rea, Siarnaq, Skadi, Skoll, Surtur, Suttungr, Tarqeq, Tarvos, Telesto, Tetis, Thrymr, Titán, Ymir. Tiene otros 9 designados numéricamente y 3 en espera de confirmación.

Urano tiene 27: Ariel, Belinda, Bianca, Calibán, Cordelia, Crósida, Cupido, Desdémona, Francisco, Ferdinando, Julieta, Mab, Margarita, Miranda, Oberón, Ofelia, Perdita, Porcia, Próspero, Puck, Rosalinda, Setebos, Sicorax, Stefano, Titania, Trínculo y Umbriel.

Neptuno tiene 14: Despina, Galatea, Halimede, Laomedeia, Larisa, Náyade, Nereida, Neso, Proteo, Psámate, Sao, S/2004 N 1, Talasa y Tritón.

Plutón tiene 5: Caronte, Hidra, Nix, Cerbero y Estigia.

¿Qué puede decirse de la Luna?

Nuestro satélite natural, la Luna, dista 38.440 km de la Tierra. Su diámetro es poco mayor que la cuarta parte del diámetro terrestre, y tarda 27 días y 7 hs. en dar la vuelta a la Tierra, mientras que invierte 28 días en un giro sobre sí misma; debido a ello, siempre se observa una sola «cara» lunar desde la Tierra. Esta característica es lo bastante interesante como para que yo ya haya subido un post detallándola.

La velocidad media de traslación de la Luna alrededor de la Tierra es de 9 km/s.

Es un cuerpo prácticamente carente de atmósfera, posee un débil campo magnético (unas mil veces menor que el de la Tierra), y un campo gravitacional de escasa intensidad.

Por otra parte, carece de núcleo metálico, lo que la priva en gran medida de una actividad endógena de importancia.

Según numerosos científicos, se habría desprendido como un todo desde la corteza terrestre, y este arranque superficial sería la causa de la carencia del mencionado núcleo.

¿Cuál es la importancia de la Luna a nivel geológico?

Ejerce influencia sobre fenómenos terrestes; siendo el mejor comprobado y tal vez el más espectacular, el de la producción de mareas, no sólo de la esfera hidrográfica, sino también del material sólido de la corteza.

Debo aclararles que siendo la Luna un cuerpo tan próximo y de tanta influencia, lo que de ella puede decirse no se ha agotado en este post, sino que volveremos sobre ella y sus fenómenos asociados, más de una vez en el blog.

Y también, en algún momento serán tema algunos satélites de otros planetas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

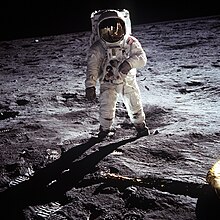

P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de wikipwdia, y corresponde al Dr en Ciencias y astronauta Buzz Aldrin, caminando en la Luna.

Titius- Bode: otra de las leyes que rigen el Sistema Solar.

Ya les he dicho muchas veces que para entender cosas como el cambio climático, no podemos desprendernos del entorno cósmico de nuestro planeta.

Ya les he dicho muchas veces que para entender cosas como el cambio climático, no podemos desprendernos del entorno cósmico de nuestro planeta.

Por eso es que vengo lentamente avanzando con el conocimiento del universo primero, y ahora ya más metidos en el «barrio» en que vivimos, nos estamos adentrando en las características del Sistema Solar.

Les recomiendo pues que repasen los posts relativos a las leyes que rigen su dinámica, y también los más descriptivos, para comprender los elementos que lo constituyen.

¿Qué ley nos ocupa hoy?

La ley de Titius-Bode, que fue enunciada por el astrónomo Titius en 1776, y luego perfeccionada por Bode.

En ella se describe la distribución de los cuerpos celestes en el interior del Sistema Solar, lo que se logra a través de una relación matemática entre las respectivas distancias de los planetas al Sol. Dichas distancias se miden en «unidades astronómicas».

¿Qué es una unidad astronómica?

Una unidad astronómica (u.a.) es la distancia media del centro de la Tierra al centro del Sol. Y digo distancia media, porque si ustedes recuerdan las leyes de Kepler, que ya les recomendé repasar, las órbitas que describen los planetas alrededor del sol son elípticas, no circulares. Esto implica que hay un afelio y un perihelio a lo largo del año solar. El afelio es el momento de mayor alejamiento, y a la inversa, el perihelio es cuando la Tierra y el Sol más se aproximan.

Por esa razón, se habla de distancia promedio cuando se define la unidad astronómica.

¿Cómo se expresa matemáticamente la ley de Titius Bode?

La ecuación matemática que define- en unidades astronómicas «a»- la distancia entre cada planeta y el Sol, es:

a=0,4 + 0,3×2n , siendo n=1 para la Tierra.

Lo cual es obvio, porque a es precisamente la definición de la unidad astronómica, valiendo 1 para la Tierra, y como veremos más abajo, n también debe valer 1 para la Tierra si ha de cumplirse la relación matemática.

En definitiva, el patrón unitario es siempre relativo a nuestro propio planeta, porque después de todo, el ser humano siempre se considera a sí mismo como el centro de todo.

¿Cómo se aplica esta fórmula en cada caso?

Para Mercurio; n=1-2, ya que está dos lugares antes que la Tierra.

De allí surge:

a=0,4+ 0,3x 2 1-2 y siendo 2-1 =½ , resulta

a =0,4+ 0,3x ½ es decir a=0,4 +0,15= 0,55 u.a.

Y efectivamente, Mercurio se encuentra a muy poco más que la mitad de la distancia entre la tierra y el Sol.

Para Venus, a su vez; n= 1-1=0,de donde

a= 0,4 + 0,3×20 y siendo 2 0 =1, resulta

a= 0,4 + 0,3 =0,7 u.a.

Y en efecto allí está Venus.

Para la Tierra:

a= 0,4 + 0,3×2 1 y ya que 2 1 =2,

a= 0,4 + 0,6 es decir a= 1 u.a. Que por definición es la posición de la Tierra.

Para Marte:

a= 0,4 + 0,3×2 1+1

a= 0,4 + 0,3×4= 0,4 + 1,2 y a=1,6.

Siguiendo cálculos semejantes, se obtienen valores tales como 2,8; 5,2; 10; 19,6; 38,8; 77,2.

¿Se cumple esta ley en todos los casos?

Casi, porque todas estas distancias están en efecto ocupadas por planetas, salvo la correspondiente a 2,8 unidades astronómicas, que se halla «libre».

¿Qué consecuencias tuvo este descubrimiento?

Esta ley sugería la existencia de un planeta en la distancia de 2,8 u.a., predicción que fue confirmada en 1801 al descubrirse aproximadamente en esa posición, un pequeño cuerpo al que se denominó Ceres.

Luego se supo que Ceres no era el único cuerpo que orbitaba al Sol en esa región, sino que se trasladaban también allí, otros a los que se fue designando como Eros, Vesta, Palas, etc., a todos los cuales se llamó asteroides, y que se suponía formaban parte de un único planeta actualmente desintegrado, por causas que no se han dilucidado.

Conviene señalar que un gran número de investigadores creen en cambio, que estos asteroides son los restos de un planeta en embrión, cuya integración final fracasó por causas que tampoco aparecen claras.

¿Por qué significó un avance en el conocimiento del universo?

Porque conocer los sitios donde la probabilidad de encontrar un cuerpo era más alta, permitió un descubrimiento acelerado de los planetas y planetoides que se fueron sumando al inventario preexistente.

¿Tiene esta ley una explicación física?

Sí, efectivamente, la ley de la Gravedad define las distancias de equilbrio en que los cuerpos igualan sus atracciones mutuas, en función de sus respectivos volúmenes y densidades. Esta ecuación refleja las posiciones resultantes para un sistema cuya composición es precisamente la del Sistema Solar.

¿Es esta ley eterna e inmutable?

Las distancias entre los cuerpos del Sistema será siempre la que define la ley de Titius- Bode, salvo cambios de volúmenes o irrupciones de nuevos cuerpos.

Ambas cosas son posibles, ya que existe una cierta acreción de partículas cósmicas, y aproximaciones de cuerpos como los cometas o meteoritos, y hasta emisiones desde el cuerpo solar, que definen el dinamismo propio de los tiempos geológicos.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela

Este post lo he construido sobre la base de un apunte de mi propia autoría que se identifica como sigue:

Argüello, Graciela L. 2006. «La Tierra como planeta integrante del Sistema Solar» Cuadernillo didáctico Nº II, Capítulo 1. Para circulación interna en la U.N.R.C. 17 páginas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente, porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

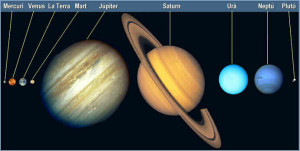

P.S.: La imagen que ilustra el post procede de este sitio.