Entradas con la etiqueta ‘Córdoba’

Cuatrociencia: Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNC

En el marco de las celebraciones de los 400 años, la Universidad Nacional de Córdoba presentará Cuatrociencia, la Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología que tiene como objetivo compartir con la comunidad los conocimientos producidos en la UNC en todas las áreas disciplinarias.

En el marco de las celebraciones de los 400 años, la Universidad Nacional de Córdoba presentará Cuatrociencia, la Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología que tiene como objetivo compartir con la comunidad los conocimientos producidos en la UNC en todas las áreas disciplinarias.

La exposición contará con más de 30 stands, e incluirá grandes instalaciones y espacios lúdicos y recreativos.

Además habrá experimentos en vivo, ensayos, juegos, conferencias y otras actividades que, mediante un enfoque interactivo, invitarán al público a participar de experiencias innovadoras. En paralelo se desarrollarán actividades culturales, como danza contemporánea, grupos circenses, música en vivo, ciclos de cine, entre otras.

Las temáticas abordadas se vincularán al arte, las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias humanas, enfatizando la confluencia de enfoques disciplinarios diversos y la construcción integrada de conocimientos, en particular, en torno a avances científicos y tecnológicos relacionados a las tecnologías de la comunicación, energías alternativas, salud, alimentación, física, matemáticas, ambiente y robótica, entre otros muchos temas de especial interés para la sociedad.

Cuatrociencia renueva el compromiso de esta Universidad con la comunidad, compartiendo saberes, ayudando a comprender su complejidad e incidencia en la vida cotidiana, contribuyendo de este modo a la democratización y apropiación social del conocimiento.

La muestra se realizará entre el 15 de marzo y el 14 de abril de 2013 en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, de martes a domingo. El acceso será libre y gratuito.

Horarios:

Martes a viernes, abierto de 10 a 17 hs.

Sábados, domingos y feriados, abierto de 15 a 20 hs.

Más información en:

Cuatrociencia: Muestra de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNC

Diez preguntas frecuentes respecto al sismo en Salsacate.

El reciente evento sísmico en Salsacate no ha sido afortunadamente de gran magnitud ni intensidad, pero debido a que se trata de un fenómeno ocurrido en nuestra propia provincia, amerita el adelantamiento del post que corresponde a los días lunes, y por eso es que lo estoy subiendo fuera de fecha.

Convengamos en que, de paso, eso me permitirá tener más tiempo libre el lunes, y prepararme para despedir el año como éste se merece. 😀 .

Con motivo del evento, fui entrevistada en Radio Mitre por Federico Tolchinsky, y sus preguntas me parecieron orientativas con respecto a lo que puede causar inquietud o curiosidad en el público general, de modo que incluí algunas de ellas y otras más para generar este post.

1.¿Cuándo y dónde se sintió el evento sísmico?

El terremoto se sintió el viernes 28 de diciembre de 2012, a las 5 y 50 a.m., y fue percibido con la mayor intensidad en la localidad serrana de Salsacate, aunque también hubo posibilidades de notarlo en poblaciones cercanas y hasta en Córdoba Capital.

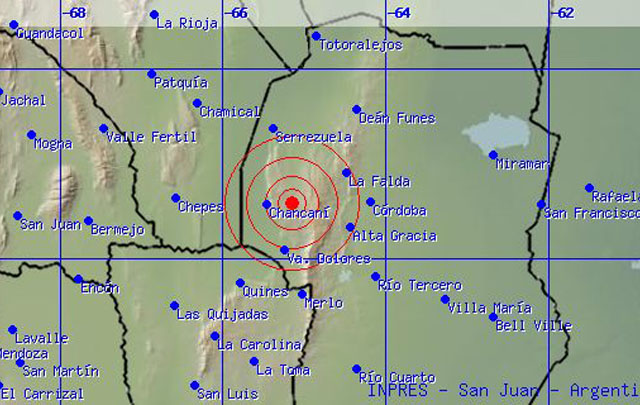

2. ¿Dónde se localizó el epicentro?

Como puede verse en la figura, el epicentro estuvo localizado a unos 10 km de la población de Salsacate, más específicamente en las Cumbres de Gaspar, en un punto distante aproximadamente 90 km desde la ciudad de Córdoba.

Para una mejor ubicación conviene recordar que la Provincia de Córdoba abarca dos Provincias Geológicas: la Llanura Pampeana al este, y las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis al oeste. Esta última región comprende, en la provincia de Córdoba, tres sistemas de elevaciones o cordones montañosos, que de este a oeste se conocen como: Sierras Chicas, Sierras Grandes, que ya desde el nombre se presentan como las más elevadas y extendidas, y Sierras Occidentales.

Las Cumbres de Gaspar forman parte del segundo de los sistemas, del que son un desprendimiento lateral que se extiende hacia el norte y oeste a partir del Cerro Los Gigantes. Estas Cumbres continúan más allá de la Pampa de Pocho hasta casi confundirse con las Sierras Occidentales, y están flanqueadas al este y al oeste por sendas estructuras geológicas, denominadas fallas, pues se trata de fracturas en los macizos rocosos, a lo largo de las cuales eventualmente se deslizan inmensos bloques de roca. Las características de los desplazamientos a lo largo de los planos de falla nos permiten clasificarlas como inversas o compresionales, pero de eso hablaremos en futuros posts.

3. ¿Qué causa provocó el movimiento sísmico?

El movimiento se produjo a lo largo de una falla geológica, denominada precisamente Falla de Gaspar o Falla de Cumbres de Gaspar, que se extiende hasta las proximidades de Cura Brochero. De las dos mencionadas más arriba, esta falla es la que bordea las cumbres por el lado oriental, mientras que el flanco occidental está definido por la falla Concepción-El Mirador o Principal de la Sierra Grande, al oeste de la cual aparece un bloque hundido.

Las Cumbres de Gaspar constituyen un cordón alargado en dirección N-S, y el plano de la falla se inclina hacia el oeste. Debido a que la mayor parte de las fracturas regionales se inclinan, en cambio, hacia el este, esta falla de Gaspar se considera parte de un sistema antitético (contrera nomás, podríamos decir ;D )

Si pensamos en un marco más amplio que lo meramente local, debemos recordar que toda la provincia geológica serrana se encuentra afectada por una subducción de muy bajo ángulo, que ya les expliqué en otro post, y es por eso que resulta sensible en cierta medida a los acomodamientos de las grandes placas tectónicas que últimamente han estado liberando energía, afortunadamente a través de pulsos bastante frecuentes que restan reservas para posibles eventos de gran magnitud.

4. ¿Qué magnitud alcanzó el sismo de Salsacate?

Recuerden ustedes que la magnitud se mide con la escala abierta de Richter, y que en ella este evento alcanzó el valor 4.8 , lo cual no es alarmante, ya que involucra un monto de energía comparativamente módico. Las diferencias entre magnitud e intensidad las he explicado ya anteriormente en otro post.

5. ¿Cuál fue su intensidad?

La intensidad, medida en la escala de Mercali modificada, donde existen 12 grados, fue de entre III y IV en la localidad misma de Salsacate, y de entre II y III en zonas aledañas. En Córdoba capital, en cambio se registró intensidad entre I y II.

6. ¿Es entonces Córdoba una zona sísmica?

Desde el punto de vista de la evaluación del Riesgo Geológico, los territorios se dividen en tres grandes grupos: zonas asísmicas, donde la amenaza (si no me hicieron caso de ir a leer el post del link anterior, tendrán que hacerlo ahora para entender el concepto de amenaza) es casi nula, y corresponden a regiones estables como las llanuras y penillanuras, de las que sirve de ejemplo nuestra región pampeana.

Las zonas sísmicas, son por el contrario las que exhiben las estadísticas de mayores y más frecuentes eventos sísmicos, y podemos mencionar como ejemplo, nuestras provincias de San Juan y Mendoza.

Las zonas perisísmicas, son las transicionales que no se encuentran exentas de los terremotos, pero estadísticamente muestran menos recurrencia y menores intensidades y magnitudes que las zonas sísmicas. Las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis están en ese grupo.

Si analizamos el tema desde un punto de vista estrictamente científico, más que desde el pragmatismo del ordenamiento territorial, las sierras de Córdoba constituyen el «Área Sismotectónica de las Sierras de Córdoba y San Luis».

Esto es así, porque la ciencia se despoja del antropocentrismo implícito en una evaluación de riesgos, y simplemente analiza si hay o no eventos y cómo son ellos, desentendiéndose de los efectos sobre la vida y actividad humanas.

En esta área sismotectónica, se han registrado sismos con magnitudes estimadas entre 5.7 y 6.7 en este siglo y hay abundantes evidencias de actividad tectónica anterior a los registros históricos, pero geológicamente reciente (eso es precisamente lo que se entiende como neotectónica).

7. ¿Puede repetirse el terremoto en el corto plazo?

Considerando que estamos en zona perisísmica, de neotectonismo comprobado, y que las fallas se han mostrado activas y deben reajustar sus nuevas relaciones de equilibrio, la respuesta es sí.

Pero como diría el Chavo «que no panda el cúnico», porque las liberaciones en pulsos son una buena noticia, lo preocupante es cuando la energía se acumula «arteramente» y se manifiesta tras un largo «disimulo».

Más o menos como cuando uno tiene niños pequeños en casa: la alarma surge cuando hacen un largo silencio y uno se pregunta «¿qué estarán haciendo tan calladitos?» ¿Les queda claro así?

8. ¿Hay otras fallas susceptibles de desplazarse y generar terremotos en Córdoba?

Sí, claro, a los cordobeses no nos gusta privarnos de nada, y tenemos entonces varios sistemas de fallas, con los principales orientados en dirección norte sur, y los secundarios según direcciones NW-SE y NE- SW.

Las fallas regionales de mayor importancia se pueden enumerar de este a oeste como sigue: falla del frente occidental de las Sierras Chicas, falla Copina-San Felipe, falla La Cumbrecita, falla Los Gigantes, falla de Achala, falla Potrero de Gero-Los Ramblones, falla Niña Paula, falla de Nono, falla Cumbres de Gaspar, falla Characato-Oro Grueso, falla de Cumbres del Perchel, falla Concepción-El Mirador o principal de las Sierras Grandes, falla Ambul-Mussi, falla de Guasapampa, falla La Higuera, falla de Pocho, y falla Quebrada del Tigre (o Sierra de Santa Rita).

9. ¿Hay antecedentes de eventos sísmicos destructivos en la Provincia de Córdoba?

En el ámbito del territorio provincial, y en tiempos históricos, el más destructivo de los eventos sísmicos fue el terremoto de Sampacho, acontecido el 11 de junio de 1934, a las 3.07.09 a.m.

Alcanzó magnitud 6.0 en la escala de Richter, e intensidad VIII en la escala de Mercali. Su epicentro se estableció en las coordenadas aproximadas de 33°50′ S y 64°50′ W, y a una profundidad de 30 km.

Como lo indica la intensidad, la ciudad de Sampacho fue parcialmente destruida y se produjeron víctimas, aunque no fatales. Sin embargo, la falta de experiencia previa y lo inesperado del evento, dejó serias secuelas psicológicas en los habitantes del pueblo.

La fallas que se movieron en ese momento fueron: la regional del frente occidental de las Sierras Chicas que se extiende desde Villa Carlos Paz hasta Berrotarán y Elena; y seguramente también la local de Las Lagunas, conocida también como de Sampacho, la cual llega hasta Río Cuarto.

10. ¿Qué clase de daños se reportaron en el evento del 28 de diciembre de 2012 en Salsacate?

La baja intensidad registrada dice por sí misma que no hubo daños de mayor importancia. Se mencionan tres casas con algunos agrietamientos, y rotura de vidrios, solamente.

Espero que les haya quedado algo más claro el panorama, y que este post les haya interesado. Les recomiendo siempre seguir cada uno de los links que aparecen en el texto, ya que allí podrán refrescar explicaciones que ya he dado antes para determinados puntos, o eventualmente leerlas por primera vez, lo que les hará completar el conocimiento sobre el tema. Un abrazo y Feliz Año Nuevo. Nos vemos el miércoles. Graciela.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

P.S.: La imagen que ilustra el post fue tomada de la página de Cadena 3

La caverna El Sauce en Córdoba Argentina. Parte 2.

La semana pasada, apareció ya la primera parte de este post, de modo que les recomiendo ir a leerla antes de ingresar en esta continuación.

La semana pasada, apareció ya la primera parte de este post, de modo que les recomiendo ir a leerla antes de ingresar en esta continuación.

¿Cuál es el marco geológico de la Caverna El Sauce?

La Caverna se encuentra en el contexto de la Provincia Geológica Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis.

Esta Provincia está básicamente formada por un sector de basamento que aflora constituyendo cordones serranos de dirección aproximadamente N – S con un estilo tectónico de bloques basculados, limitados por fallas inversas reactivadas en el Cenozoico.

Las mayores alturas se encuentran en las Sierrras Grandes, y entre éstas y las Sierras Chicas, situadas en la zona más oriental, se disponen valles longitudinales, uno de los cuales es el Valle de Punilla, donde se localiza la población de La Falda. La Caverna el Sauce se encuentra a unos 8 km al noroeste de esa ciudad serrana.

Los bloques aflorantes en las Sierras Pampeanas corresponden a un basamento metamórfico-ígneo, de edad entre precámbrica y paleozoica temprana, y los valles intermontanos longitudinales presentan relleno sedimentario del Terciario y Cuaternario.

La estructura general responde a lineamientos muy antiguos presumiblemente precámbricos hasta neopaleozoicos, con movilizaciones que parecen continuar hasta el propio Cuaternario.

La caverna que nos ocupa corresponde a un antiguo yacimiento de mármol, constituido por fajas calcáreas estratificadas de manera concordante a subconcordante con la esquistosidad de la metamorfita encajante.

Si bien las áreas explotables pueden alcanzar espesores de entre 100 y 15o metros, en ellas se incluyen siempre intercalaciones de otras metamorfitas, siendo los espesores promedio de los bancos individuales de mármol, del orden de 5 a 30 metros.

¿Cómo se descubrió la caverna El Sauce?

Precisamente durante las explotaciones de mármol como piedra ornamental, se descubrió, al despejar una pared mediante voladuras para su posterior extracción, que por debajo del área en tratamiento había una caverna.

Al descubrirse su magnitud y belleza, se suspendieron los trabajos extractivos para conservar el área como zona de turismo y protección paisajística. Sólo por cuestiones de seguridad se procedió a completar la extracción de aleros que habían permanecido colgantes en posiciones inestables.

¿Qué características tiene?

Es la Caverna conocida más larga de la provincia de Córdoba, con una extensión explorada de un kilómetro, y profundidad de 26 metros, de los cuales los 10 primeros están habilitados para la visita del turismo.

Su explotación turística se hace contemplando todas las normas de seguridad, y en cada uno de los talleres se establecen nuevas medidas para mejorar la misma.

Se la divide en tres circuitos, el primero, para el turismo general, el segundo para aquellas personas más osadas y para estudios que actualmente lleva a cabo la Sociedad Argentina de Espeleología (SAE), y la tercera es de absoluta preservación.

Sus numerosas grietas aseguran un suministro constante de aire fresco, de modo que no hay carencia de oxígeno respirable, pese al alto grado de confinamiento. A diferencia de muchas otras cavernas del mundo habilitadas a la visita turística, no tiene grandes espacios, sino que sus accesos requieren reptar a veces, trepar o rodar otras veces, csai siempre en espacios muy estrechos, lo cual genera vivencias muy especiales.

También a diferencia de otros sitios, la antropización es mínima y la oscuridad absoluta, no hay allí instalaciones artificiales para iluminarla.

En determinados lugares, como el que aparece en la foto y que corresponde a una de las partes más amplias de la caverna, pueden verse rasgos propios de la circulación de una corriente de agua subterránea, que inclusive ha dejado marcado el sentido de su rotación, acorde al efecto Coriolis, que hace que el agua circule en sentido horario en el hemisferio sur. Ese sentido de circulación queda impreso en el mayor desgaste hacia la derecha de la foto, hacia donde es empujado el remolino resultante.

Otro rasgo curioso es que esta caverna carece de formaciones habituales en la mayoría de las cavernas, como son las estalactitas y estalagmitas, aunque hay otros espeleotemas como las helictitas, que ven en la foto 1.

¿Por qué no hay en ella estalactitas ni estalagmitas?

El tema de la formación y características de estalactitas y estalagmitas será tratado en profundidad en otro post, pero recuerden que ya les expliqué en la primera parte de este mismo post, que el escape de dióxido de carbono hace que se pierda la acidez del agua, lo cual devuelve el bicarbonato a su estado insoluble como carbonato, y de esa manera forma las concreciones de que aquí hablamos.

Sin embargo, en esta caverna en particular, debido a que el confinamiento del gas no es tan extremo, el depósito de concreciones no se produce por goteo, (lo que causa las estalactitas) sino que se va haciendo a lo largo de las grietas por donde circula el agua y por donde se libera el dióxido. Esto hace que los depósitos insolubles precipiten en forma de cortinas o banderas, apenas incipientes, y eventualmente reproduciendo las direcciones de las corrientes de aire presentes, lo que modela las helictitas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por Dayana, quien ofició de fotógrafa para el blog, durante nuestra participación en el Taller.

Locos por la Geología en el Tercer Taller Participativo de Rescate en Cavernas y Minas.

Hoy voy a contarles una experiencia personal, que además será el puntapié inicial de una serie de posts relacionados con el tema

Hoy voy a contarles una experiencia personal, que además será el puntapié inicial de una serie de posts relacionados con el tema

Hace un par de semanas, me vi honrada con la invitación a participar, en mi calidad de «geoblogger», si me permiten el neologismo, y también como docente universitaria, del Tercer Taller Participativo de Rescate en Cavernas y Minas, y hoy vengo en un primer post a contarles los detalles del encuentro.

Después seguirán otros posts, donde aprovecharé para explicarles las características geológicas y la génesis de la caverna donde se realizó el simulacro de rescate, y me adentraré en más información espeleológica, pues son todos temas igualmente apasionantes, sin ninguna duda.

Y habrá también lugar para mis impresiones personales y vivencias, en mi otro blog: ¿Y si hubiera una vez?

El Taller fue organizado por la Agencia Córdoba Turismo (S.E.M del Gobierno de la Provincia de Córdoba), más específicamente por el área a cargo del producto Turismo Geológico Minero, bajo la responsabilidad de la D. Selva Marisa Peretti; y por la Municipalidad de La Falda, a través de su Secretario de Turismo, el Sr. Diego Veliz.

La parte teórica de introducción al estudio científico en espacios confinados fue dictado por la Sociedad Argentina de Espeleología, y estuvo a cargo de su Presidente, el Biólogo Enrique Lipps y su equipo.

La Brigada Operativa de Emergencia y Rescate «Cerro Vanguardia» tuvo a su cargo los enfoques tanto teóricos como prácticos del taller y simulacro de rescate. Su Coordinador fue Isidro Fabián Galleguillo, junto a un grupo de especialistas en el estudio de cavernas y espacios confinados.

Los participantes institucionales fueron: Grupo GES de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba y Bomberos Voluntarios del Departamento Punilla, (incluyendo las localidades de Carlos Paz, Valle Hermoso, La Falda, Villa Giardino, San Marcos Sierras, Capilla del Monte e Icho Cruz), el grupo especial GER de Cruz del Eje, Defensa Civil de La Falda, Patrulla del Uritorco, Operadores Turísticos Especializados, Escuela Argentina de Supervivencia. Mi modesta participación representó de alguna manera a la Universidad Nacional de Córdoba, al mismo tiempo que al blog.

Todos trabajamos en comunión para lograr un protocolo base para la eventualidad de rescatar a una persona desde las profundidades de una caverna. En este caso particular, el sitio elegido para el simulacro fue la Caverna El Sauce, sobre la cual voy a explayarme en un próximo post, porque lo amerita sin duda alguna.

Con relación al evento puedo agregar que estuvo muy bien organizado, que la atención de quienes actuaban como anfitriones fue insuperable, y que todos los grupos involucrados más directamente en la tarea del rescate, se integraron sin diferencias, en pos del objetivo.

En mi caso particular, me tocó ser básicamente un testigo de los esfuerzos para lograr sacar con el menor riesgo posible, y con la mayor celeridad a la persona accidentada, desde la profundidad de un espacio muy confinado y de muy difícil acceso. Esto se logró luego de algunas horas de trabajo que era monitoreado por los expertos de Cerro Vanguardia, quienes iban señalando los posibles errores en aras de la mayor eficiencia.

Y debo decir que los errores no eran muchos, pese a que intencionalmente se generaron situaciones para complicar la tarea de los rescatistas.

Así por ejemplo, luego de simular el accidente de un supuesto turista que formaba parte de un grupo de visitantes, se ocultó a otro en un sitio «desconocido» , asumiendo que otro miembro del grupo se podría volver loco en la espera en la profundidad y oscuridad, y podría decidir salir por sus propios medios antes de que llegara el rescate.

Se agregaron también otros «ruidos» para hacer más difícil el simulacro, tales como la llegada de la prensa entorpeciendo la tarea, el arribo de familares enloquecidos, y la caída de uno de los guías que participaban en la búsqueda del «extraviado».

Una vez transcurrido todo el simulacro, culminamos el día con un refrigerio campestre que sirvió también para recibir la devolución, muy favorable por cierto, de los brigadistas de Cerro Vanguardia, y de las personas que oficiaron de «víctimas», quienes aseguraron que siempre se sintieron contenidas.

Hasta aquí les he contado de manera bastante objetiva el desarrollo de los hechos. Ahora permítanme sacar mis propias conclusiones:

- La caverna está gestionada con gran responsabilidad, tanto desde la ecología como desde la seguridad. Esto puedo afirmarlo porque éste es el tercer taller, y se informó de los cambios que se hicieron a los fines de adecuarse a las recomendaciones surgidas en los anteriores. De hecho, los responsables de la caverna tomaron nota de nuevas indicaciones que pondrán en vigencia a la brevedad.

- Pese a la consuetudinaria desconfianza que nos hace descreer de las fuerzas de seguridad de nuestro país, encontré un profesionalismo increíble. Ignoro cuánto de equipamiento del primer mundo puede llegar a faltarles, si ése es el caso, pero puedo asegurar que al menos este grupo de instituciones que trabajan en el corredor Punilla, suplen cualquier falencia material con una capacidad y calidad humanas que me dejaron anonadada.

- Y por lo que a mí me toca, y considerando que mi nuevo proyecto de investigación transcurre en la Pampa de Oláen, no muy lejos de la zona de influencia de estos socorristas, les garantizo que me sentiré mucho más protegida cuando ande recorriendo espacios agrestes y topografás a veces complicadas. Pase lo que pase, sé que ellos están listos y muy bien preparados para cualquier eventualidad.

Ahora sólo me queda agradecer la invitación de Selva y contarles que Dayana se sumó como fotógrafa del blog, y pronto estarán disponibles fotos mucho mejores que la que ilustra este post.

Por último les aclaro que en la imagen estamos, recién salidos de la caverna, los que oficiamos de «turistas del grupo accidentado». Dayana es la bella joven que aparece en la segunda línea de la foto.

Los invito a seguir los próximos posts que se relacionen con estos temas.

Más abajo incluyo la gacetilla oficial del evento, que puede leerse según el sistema Scribd, al que ya los tengo acostumbrados.

Algo más, de la autora del blog y colegas, sobre los loess de Córdoba, Argentina.

Hoy les presento un libro publicado en Nueva York por Nova Publishers, en donde he tenido la suerte de ser invitada a participar con un capítulo, en este caso compartido con otros dos colegas.

Hoy les presento un libro publicado en Nueva York por Nova Publishers, en donde he tenido la suerte de ser invitada a participar con un capítulo, en este caso compartido con otros dos colegas.

Ahora bien, debido a que en mi calidad de primera autora he debido firmar una cesión de derechos a la editorial, el mencionado capítulo no puede aparecer aquí sin violar los contratos establecidos, de modo que para leerlo, debo remitirlos a la página de la editorial, y/o de los distribuidores.

Pero puedo darles información relativa al libro mismo, cuya portada ilustra este post, y darles el título correspondiente al capítulo en cuestión.

Título del libro: Argentina: Environmental, Geographical and Cultural Issues.

Fecha de publicación: 30 de agosto de 2012

Idioma: Inglés.

Editores: Angelo E. Rossi, Lola S. Miranda

Editorial: Nova Science Pub Incorporated, Nueva York.

ISBN 162081319X, 9781620813195

Capítulo correspondiente a Argüello et al., debe citarse como:

Argüello, G. L.; Dohrmann, R.; Mansilla, L. 2012. Loess of Córdoba (Argentina) Central Plain, Present State of Knowledge and new Results of Research. Capítulo en el libro Argentina: Educational, Geographical and Cultural Issues. Editores Rossi y Miranda. ISBN 162081319X, 9781620813195 Nova Science Pub Incorporated. New York.

Como ya les adelanté, los correspondientes links son:

y

http://www.amazon.ca/Argentina-Environmental-Geographical-Cultural-Issues/dp/toc/162081319X

Ya saben a dónde recurrir si el tema les interesa.

Un abrazo, y nos vemos el miércoles. Graciela.