Entradas con la etiqueta ‘Chile’

El terremoto en Coquimbo, Chile. Abril de 2018.

Una vez más nos sorprende un evento sísmico acontecido en la vecina Chile, y de ello hablaremos ahora.

Una vez más nos sorprende un evento sísmico acontecido en la vecina Chile, y de ello hablaremos ahora.

¿Qué características tuvo el sismo?

El sismo tuvo lugar a las 7h 19 minutos del día de hoy, es decir 10 de abril de 2018, con una magnitud 6,2 de Richter y epicentro a 54 km al sudoeste de Ovalle, en la Región de Coquimbo, Chile. Las coordenadas son 30,986° de latitud S, y 71,557° de longitud W.

La profundidad del hipocentro se calculó en 76,1 km, lo cual es relativamente somero.

No se registraron víctimas personales ni daños, y ni siquiera se vieron interrumpidos los servicios esenciales. Sólo se advirtieron deslizamientos en las rutas, a lo largo de zonas montañosas.

La falta de daños es porque la magnitud registrada es bastante moderada. El número puede parecer engañoso, pero no debe olvidarse que la escala Richter es logarítmica, de modo que un cambio ligero en la magnitud es un cambio enorme en cuanto a la energía realmente liberada.

¿Cuáles fueron sus causas?

El terremoto ocurrió muy cerca del anterior evento de Illapel, de modo que les sugiero ir a leer en el post que hice en su momento, las características regionales que en el marco de la tectónica de placas, explican este movimiento. Si bien las descripciones de los respectivos eventos no son intercambiables, sí comparten la causa, por lo cual no creo necesario repetirlas ahora.

¿Qué otra información puede relacionarse con este evento?

Les sugiero leer, si el tema los apasiona, los numerosos posts que bajo la etiqueta Sismos, he ido escribiendo en este blog, o si lo prefieren, pueden seguir los enlaces de los posts relacionados que aparecen al pie del presente.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este sitio.

El aporte de Ignacio Domeyko a la ciencia geológica.

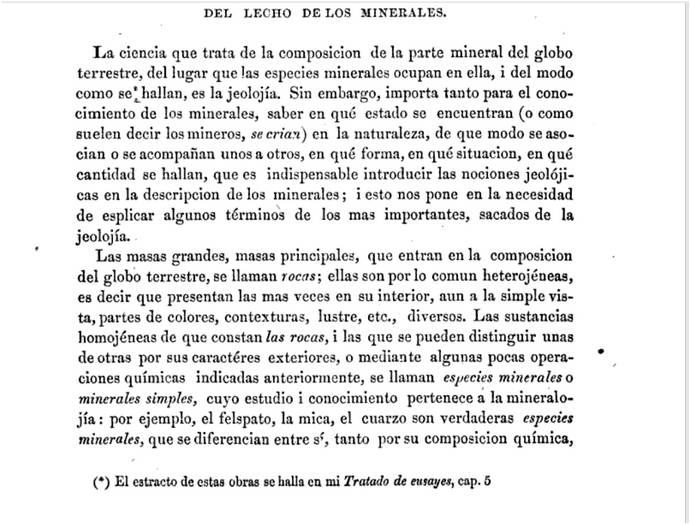

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

De Ignacio Domeyko ya hemos hablado en otra oportunidad, pero vuelvo a traerlo a colación, porque en su momento acuñó unas definiciones de mineral y de roca, que sin alejarse tanto de la realidad, son de todos modos curiosas, tal como pueden ver en el párrafo que he escaneado para ustedes desde su libro de 1860.

Pero agreguemos un par de datos sobre su trabajo que en el post anterior no les referí, en homenaje a la síntesis, y para que no se aburrieran.

¿Qué aportes son particularmente importantes, de resultas del trabajo de Domeyko?

Básicamente hubo tres aspectos muy destacables en su legado: un reconocimiento geológico del territorio, un progreso en la aplicación de nuevas técnicas de explotación minera y la formulación de herramientas legales para el fomento de la minería.

Pero igualmente importante es su impulso al interés por la naturaleza viva, resultante de sus descripciones detalladas de las selvas al sur del Bío-Bío.

¿En qué fue un adelantado?

Ignacio Domeyko fue probablemente el primer científico moderno que alertó sobre los peligros de la deforestación, relacionándolos esencialmente con la casi absoluta dependencia de la leña como combustible en los hornos de fundición, sobre todo en las provincias del norte.

No obstante, su propuesta de solución no atendía a los problemas de polución que por entonces no se habían advertido. En efecto él sugirió el reemplazo de la leña por el carbón, generándose en consecuencia políticas de liberación de derechos aduaneros sobre el carbón importado.

Fue igualmente un pionero cuando, siendo rector de la Universidad, se ocupó de organizar estudios que estuvieran orientados a las ciencias prácticas, transformando la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en una Escuela de Ingeniería.

Por último, también hizo novedosas (y para la época, modernas) propuestas hacia una política indigenista en Chile.

¿Cómo definía los minerales y rocas?

Tal como se puede ver en la página escaneada, con la ortografía tan llamativa que ya les señalé en mi post anterior relacionado con Domeyko. A veces pienso que esa peculiar ortografía no es enteramente debida a la época, sino tal vez también al hecho de que no tuviera correctores de imprenta, y a que su idioma natal fuera el polaco. No estoy segura…

Una de las cosas que me parecieron llamativas es el uso del término felspato, en lugar de feldespato. Asumo que se debe a la traducción que realizó Domeyko del original en inglés: feldspar.

La definición actual de mineral, como para que comparen está en este link.

Luego de leer el parrafito verán que ya estaban en ciernes conceptos más actuales como la importancia de la paragénesis para reconocer minerales y rocas, pero eso es algo de lo que ya deberemos hablar in extenso.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Chuquicamata.

Aquí les presento otra versión, esta vez con fotos del lugar, de la canción Chuquicamata por Antonio Prieto. Como ya saben, Chuquicamata es la más importante explotación a cielo abierto de cobre en el mundo. Se encuentra en Chile, en la región de Antofagasta.