El Volcán Tolimán de Guatemala y su leyenda.

Hoy voy a ocuparme de un sitio atractivo desde el punto de vista del turismo, pero también desde el análisis de las costumbres e historias populares.

¿Dónde queda y qué características tiene el Volcán Tolimán?

El volcán Tolimán se encuentra en el Departamento de Sololá, en Guatemala, a orillas del lago de Atitlán.

Se trata de un estratovolcán, con una altura de 3.158 m, relativamente joven, ya que data del Pleistoceno.

Sus coordenadas son 14°36’48» N, y 91°11’20» W, y la composición dominante es de andesita piroxenítica porfírica. Un rasgo característico es la presencia de un cono gemelo, algo más bajo que el principal (3.134 m); y de un domo formado al norte del cráter por las lavas que desde él se liberaron, y que se conoce como Cerro de Oro.

¿Qué cuenta la leyenda del Volcán Tolimán?

Como casi todas las leyendas de los aborígenes de América, involucra la historia romántica de una pareja víctima de un amor desventurado.

En este caso, se trata de la princesa Ixim, hija del cacique Tolimán, y de Pedro, el modesto artesano de la tribu. La diferencia en el status social de los enamorados impidió que la pareja se consolidara. Al cabo de un tiempo, un cazador forastero, deslumbrado por la belleza de Ixim, la raptó y la llevó hacia los montes.

Toda la tribu salió a buscar a la joven, pero tras varios días de exploraciones infructuosas, cundió el desánimo y la gente volvió a sus tareas habituales. Todos salvo Pedro, que siguió para siempre vagando por la región en busca de su amada.

Pasado un tiempo, la princesa logró quitarle un puñal a su raptor, con el cual se quitó la vida, generando en su pecho una herida redonda como el cráter volcánico. El suspiro final de Ixim se convirtió en flor y voló hasta Pedro, quien siguiendo esa señal localizó a la princesa, que ya estaba muerta. Fue tanto su llanto, que llenó el valle de lágrimas, dando nacimiento al lago Atitlán; y él mismo, en señal de su ardiente amor y su desesperación, se transformó en volcán.

¿Cuál es el verdadero origen de ese volcán?

Por cierto, las explicaciones geológicas son bastante menos románticas, y revelan tres ciclos de crecimiento del complejo volcánico, con grandes erupciones meso silíceas a silíceas, y la formación de calderas.

El primero de los ciclos ocurrió hace entre 14 y 11 millones de años (Ma) y culminó con la formación de la gran caldera llamada Atitlán I, situada al norte del actual lago homónimo.

El segundo ciclo es de hace aproximadamente 10 a 8 Ma, y termina con los siguientes eventos: erupción de San Jorge, colapso generador de la caldera Atitlán II y un estadio final de inyección en forma de diques anulares.

El tercer ciclo ocurre durante el último millón de años, e incluye el crecimiento de los estratovolcanes cuaternarios, entre ellos el Tolimán, y la formación de la moderna caldera de Atitlán III.

Durante cada ciclo, los magmas máficos (básicos) cambiaron su composición, al fundir corteza andesítica (mesosilícea), y llegando a emitir también grandes volúmenes de magmas riolíticos (ácidos).

Tan larga historia eruptiva responde a la presencia de un juego bien definido de fallas con rumbo NW y NE que dan paso al ascenso de magmas profundos, que son a su vez provistos por la presencia de una anomalía térmica importante.

Se trata de un «punto caliente» o hotspot, que se relaciona con la subducción de la Placa de Cocos y el movimiento hacia el este sudeste de la pequeña Placa del Caribe.

Pero no se asusten, todo esto les quedará más claro cuando avancemos un poco más en el conocimiento de la Tectónica Global.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de Wikipedia.

Otra anécdota desopilante.

Esta anécdota les va a parecer increíble, pero es absolutamente real, y cuando ocurrió, me dejó a mí misma de una pieza.

Esta anécdota les va a parecer increíble, pero es absolutamente real, y cuando ocurrió, me dejó a mí misma de una pieza.

Por supuesto, aunque lo rcuerdo perfectamente, me reservo el nombre de la ex alumna involucrada, por aquello de que se puede decir el pecado, pero no el pecador.

Esto ocurrió hace más de veinte años, en un examen parcial final y escrito, por el mes de noviembre.

Era una tarde de muchísimo calor y yo estaba tomando ese examen en el aula que por ese entonces llamábamos cariñosamente «la cueva», por su ubicación en el edificio, y porque estaba siempre lleno de tierra, fragmentos de minerales, astillas de rocas, etc., etc, precisamente por la actividad que allí desarrollábamos.

Entre los alumnos, había una chica de aspecto algo «hippie» como decíamos en la década del 70, muy inteligente, pero muy particular también.

En un momento dado, (hablo de hace más de 20 años atrás), debido a la canícula, se quitó las sandalias y continuó escribiendo «en patas». Y así, «pata pila», se levantó y llegó a mi escritorio a hacerme una pregunta.

Cuando llegó a mi lado, se dio cuenta y me dijo:

-Ay, disculpe, profe que esté sin las sandalias, ¡pero es que hace tanto calor!

A lo que yo le respondí:

-A mí no molesta, si a vos no te molesta ensuciarte los pies, porque el piso es una mugre…

-Bah, ¡si viera la mugre que hay en mi casa!- me contestó ella, y todavía no me repongo de la impresión.

La foto que ilustra el post es de este sitio.

¿Como se conoce el interior terrestre?

En un post anterior, fui preparando el terreno para éste de hoy, explicando las muchas metodologías que dan indicios acerca de la composición interna de la Tierra.

En un post anterior, fui preparando el terreno para éste de hoy, explicando las muchas metodologías que dan indicios acerca de la composición interna de la Tierra.

En ese momento la conclusión era que la mejor metodología era, en definitiva la Sismología, ya que son precisamente los terremotos los únicos fenómenos capaces de liberar una cantidad de energía suficiente como para atravesar el planeta entero y traer a la superficie información desde el centro mismo de la Tierra.

Pero también por otro lado fui explicando algunos temas relativos a los sismos y las ondas que transmiten la energía que en ellos se genera; y todavía, en otras publicaciones les presenté nociones básicas acerca de los sistemas de registro.

Todos esos posts deberían ser revisados por ustedes antes de empezar a leer el de hoy.

De todos esos conceptos presentados en los posts que les recomiendo leer, es básico que recuerden que son las ondas p y las s las que se transmiten de manera profunda, y por ende, ellas serán las observadas con el objeto de entender el interior profundo.

La otra cosa que es básica, y ya les expliqué en detalle, es que las longitudinales o p, se transmiten en todos los estados de la materia; mientras que las s o transversales, sólo se desplazan en medios en estado sólido o pastoso muy denso. Si encuentran en su camino medios fluidos, comienzan a vibrar como ondas p, cesando su desplazamiento con carácter de ondas s.

Y ahora sí, veamos otros conceptos para avanzar en el conocimiento de la Tierra.

¿Qué sucede con las ondas sísmicas cuando atraviesan los límites de medios de diferente composición y/o estructura?

Todo lo que sucede cuando las ondas (en este caso sísmicas, pero podrían ser también otras, como veremos más adelante en otros posts, que pasa con las olas marinas) inciden en la superficie de separación entre dos medios físicos diferentes, es debido fundamentalmente a sus propias características.

En efecto, cada tipo de ondas (p, s, etc.,) se desplazan en un medio dado, con una velocidad que es característica de la onda y del medio.

Ahora bien, si vamos a referirnos a una misma onda, su trayectoria va a depender ya exclusivamente de las condiciones del medio que está atravesando. En general, cuanto más compacto es un medio, más rápidamente se traslada una onda por él. Igual nos pasa a nosotros: si corremos sobre arena lo haremos con menos velocidad que sobre un pavimento compacto.

Ahora bien, debido a que las sucesivas capas de la Tierra están sometidas cada vez a más presión, a medida que aumenta la profundidad, cabe esperar que sean ellas más compactas, y que la velocidad de las ondas aumente también. Cualquier desviación de esa regla general, será motivo de análisis, pero no en este post, sino en otro a futuro.

Ahora me voy a referir al caso más general, en que la onda pasa de un medio de menor velocidad a uno de mayor velocidad.

Sea ése o no el caso, siempre en el pasaje de un medio a otro, ocurrirán al menos cuatro cosas con la energía, y el movimiento del rayo que asumimos como la representación más simple de la onda. Ese rayo es una abstracción que nos permite una mejor comprensión del fenómeno, pero recuerden que las partículas a lo largo del camino estarán vibrando en realidad, y que se transmitirán la energía unas a otras.

La energía se dividirá en fracciones correspondientes a:

- Absorción, pérdida o disipación, que significa que la energía al alejarse del punto de emisión será cada vez menor. Esto ocurre no sólo en la separación entre dos medios, sino a lo largo de todo el trayecto en cada medio también.

- Reflexión.

- Refracción.

- Difracción.

¿Qué es la reflexión?

Este fenómeno, que ocurre al pasar el rayo (que hemos imaginado para una mejor explicación), desde un medio a otro de diferente velocidad, implica el regreso de parte de la energía, siguiendo un camino que está bien predeterminado.

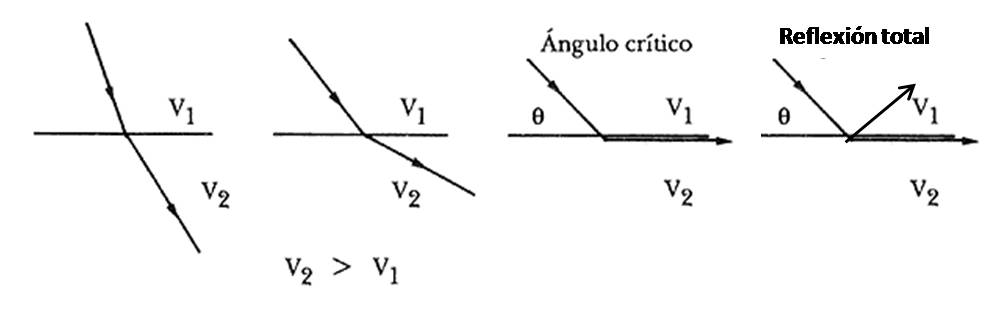

Si se asume una línea perpendicular a la superficie de separación de los dos medios, el rayo incidente define con esa línea, un á¡ngulo igual al que describirá el camino del rayo que retorna al medio original. Veánlo en la figura 1.

Podemos representarlo concretamente con el rebote de una pelotita que arrojáramos contra la pared, y que si lo observamos con cuidado, también salta hacia atrás, formando con la perpendicular a la pared un ángulo igual al que trazó al golpear contra ella.

¿Qué es la difracción?

La difracción ocurre cuando la onda pasa de un medio a otro por una abertura estrecha, y una vez que la franquea, se distribuye en el otro medio como si se abriera en abanico.

¿Qué es la refracción?

Figura 1

Durante la refracción, el rayo atraviesa la superficie de separación, desviándose de la perpendicular a esa superficie.

Si se compara la dirección de refracción con la de incidencia, el rayo se alejará de la perpendicular mencionada arriba, si la velocidad del segundo medio es mayor, y se acercará en cambio, si la velocidad es menor.

La desviación responde a una ley conocida como Ley de Snell y que se expresa matemáticamente como:

n1 sen i = n2 sen r,

donde

n1 = índice de refracción del primer medio

n2 = índice de refracción del segundo medio

sin i = seno del ángulo de incidencia

sin r = seno del ángulo de refracción

En todos los casos, el índice de refracción es función de la velocidad de transmisión de la energía de que se trate, en cada medio.

Permítanme que les explique por qué pasa esto. Vean la Figura 2, e imaginen una serie de rayos paralelos que llegan a la supeficie de separación de dos medios con un cierto ángulo como el que les he dibujado.

Pero imaginen un poco más: supongan que están observando un plano desde arriba, donde dos personas (A y B en el dibujo) vienen corriendo mientras sostienen cada una el extremo de un palo (el que les dibujé de verde). La parte desde la que vienen corriendo tiene un suelo de arena, la que queda después de la superficie de separación (el trazo negro horizontal) es en cambio de cemento. (Otra vez el ejemplo que les mencioné arriba)

La persona A, (debido al ángulo en que vienen corriendo, y que representa el ángulo de incidencia de los rayos que se van a refractar) llega primero al cemento, y por ende, se acelera porque es mejor correr allí que en la arena.

Pero como A y B están unidos por el palo rígido, A se adelanta respecto a B, y la trayectoria del conjunto de los rayos que representan el frente de onda, se desvía, alejándose de la perpendicular a la superficie de separación de los medios, que es la línea celeste.

¿Entienden el mecanismo por el cual los rayos se alejan de la perpendicular al aumentar la velocidad del segundo medio respecto a la del primero?

Figura 2.

¿Qué es el ángulo crítico?

Bueno, ahora piensen un poco, que si para cada ángulo de incidencia, la ley de Snell define un ángulo de refracción dado, llegará un momento en que para un cierto ángulo, digamos bastante próximo a la superficie de separación, la refracción será paralela a esa superficie. Ese ángulo de incidencia es llamado ángulo crítico. En todos los ángulos que superen al crítico, la refracción se pierde, y hay en cambio una reflexión total, es decir que toda la energía vuelve al medio de la cual procede. Vean la figura 3.

Figura 3.

¿Qué sucede en profundidad con los estratos sucesivos?

Como adelanté un poco más arriba, en general, los estratos cada vez más compactos, aumentan la velocidad de los rayos que los atraviesan, de modo que se van alejando cada vez más de la perpendicular, y acercándose en cambio a la superficie de separación entre los medios, y por ende al ángulo crítico.

¿Qué consecuencia práctica tiene todo lo dicho a la hora de definir las características profundas de la Tierra?

Es vital, porque esa tendencia a la reflexión total que se va haciendo más acusada a medida que aumenta la profundidad, es la que vuelve a las ondas sísmicas tan «serviciales» como para traer de regreso a la superficie información desde la profundidad del planeta. Entre las ondas reflejadas y las refractadas, podemos informarnos de lo que pasa en capas muy profundas, como lo sugiere el esquema que ilustra el post.

Con estas nociones previas, ya el próximo post sobre este tema será más sencillo de entender.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de este website.

La figura 1 fue tomada de este sitio.