Otro párrafo de Eating dirt.

Aquí estoy otra vez, compartiendo un párrafo del libro «Eating dirt» de Charlotte Gill, que nunca dejaré de recomendar.

Aquí estoy otra vez, compartiendo un párrafo del libro «Eating dirt» de Charlotte Gill, que nunca dejaré de recomendar.

Después de una tala, todos los estratos del bosque se ven eliminados: el follaje, los árboles de menor porte, los arbustos leñosos, y las hierbas y helechos de tallos débiles. El cielo se desploma hacia la tierra. Esto es una cantidad increíble de material por cada pie cuadrado de suelo forestal, muchas veces más que la de la cubierta de hojas. La red de ramas que alguna vez capturaron la niebla y la lluvia, es derribada en un conjunto de frágiles desperdicios. El suelo, alguna vez inmerso en la penumbra de los pisos más bajos, se encuentra desprotegido, condenado por la repentina y penetrante luz del sol. Toda la fauna crepuscular que hace su micoaguricultura, se encuentra expuesta al sol calcinante y a las heladas invasivas, allí donde alguna vez estuvo protegida por el follaje.

Toda una lección, ¿no?

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

Avanzamos con la dinámica fluvial. Mecanismos del proceso erosivo. Parte 1.

Hoy los invito a continuar temas que ya hemos comenzado a conocer, todos relacionados con el labrado del paisaje resultante de la acción de los ríos, o más generalizadamente del agua corriente encauzada. Lo que conocemos como dinámica fluvial.

Hemos visto ya temas como: cuencas, diseños de drenaje, torrentes y nacimiento de los ríos, tipos de flujos (laminar y turbulento), y el perfil transversal, con las partes que conforman un rÃo.

Les recomiendo leer los correspondientes posts antes de internarse en éste, que en realidad he de dividir en dos partes por su extensión. Hoy les entrego la primera, y el próximo lunes, la segunda.

Los temas de este post estarán referidos a los mecanismos de desgaste de que se vale un río para elaborar su cauce, y los modos de carga, transporte y depositación de materiales.

¿Cuáles son las herramientas de que se vale un río para modelar su curso?

En este caso, a lo que hacemos alusión es a la capacidad que tiene el agua de desgastar los materiales por sobre y entre los cuales corre.

Salvo en las grandes inundaciones, donde la competencia de la corriente es tal, que puede llegar a arrancar árboles o volúmenes importantes de sedimentos poco consolidados, la acción del agua corriente comienza en el arranque preferentemente partícula a partícula, y para ello, no es real que deba necesariamente contar con otras partículas que accionen como «limas». En efecto, aun el agua sin carga tiene capacidad de arranque y desgaste, como veremos en seguida.

Enumeremos los mecanismos de desgaste, entonces:

- Acción hidráulica. Es la que ejerce el agua sin otra herramienta que su propio peso, y la presión resultante de la velocidad de su movimiento y su caudal. En este caso su efecto es más notable en materiales ya desagregados, que son levantados por la corriente, y puestos por ende en movimiento. Un ejemplo muy claro de este tipo de acción es el hidrolavado de monumentos y edificios, donde simplemente se dirigen chorros de agua a presión para desalojar las partículas que contaminan y ensucian los muros, estatuas, etc.

- Corrasión. Es el desgaste mecánico del lecho y las márgenes del curso, por la fricción ejercida por las partículas que carga el agua. Cuanto mayor es el tamaño de los materiales transportados, mayor es su impacto sobre el terreno por el que fluye la corriente, y más rápido el desgaste físico.

- Corrosión. Que no debe confundirse con el mecanismo mencionado más arriba, puesto que se trata de una acción disolvente del agua, sobre los componentes solubles de los minerales y rocas por los que transcurre. En este caso se genera un transporte en solución.

- Atrición. Es el desgaste de los materiales que se encuentran en tránsito, debido a su propia interacción. Es decir que unos impactan y rozan a otros gastándolos y gastándose a su vez. Es un mecanismo importante pero no único en el redondeamiento de los materiales arrastrados.

¿Qué etapas comprende la erosión hídrica en sentido amplio?

Una vez más repito algo que dije muchas veces: en su sentido más amplio, la erosión implica todo el ciclo de rebajamiento del paisaje, mientras que la erosión en sentido estricto, o propiamente dicha sólo incluye el mecanismo de arranque de material.

Las etapas de la erosión l.s. (latu senso, o en sentido amplio) son tres:

- Arranque y carga de material, o erosión s.s., (stricto senso) o propiamente dicha.

- Transporte del material en la corriente.

- Depositación del material o sedimentación.

Hasta aquí la parte 1 del post. La semana que viene responderé a las siguientes preguntas:

¿Cómo y de dónde obtiene el río su carga?

¿Cómo transporta el río sus materiales?

¿Cómo y cuándo deposita el río parte de su carga?

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Eating dirt again. (El próximo viernes será traducido)

Here I am again sharing another paragraph from the book «Eating dirt» by Charlotte Gill, which I will never stop recommending.

Here I am again sharing another paragraph from the book «Eating dirt» by Charlotte Gill, which I will never stop recommending.

After a cutover, all the layers of the forest are hacked away: the canopy, the understory trees, the woody shrubs, and the soft stemmed weeds and ferns. The sky comes crashing down to the ground. This is an incredible amount of material for every square foot of forest floor, many times that in leaf cover. The web of branches that once caught fog and rain is bucked up into brittle flotsam. The soil, once bathed in understory gloom, is undressed, blasted by the sudden, brash light of the sun. All the dusky, micro-tilling fauna are exposed to baking heat and plunging frosts, where once they were protected by the canopy.

Until next Monday with a post of my own production. Graciela

Un abrazo y hasta el próximo lunes, con un post científico. Graciela.

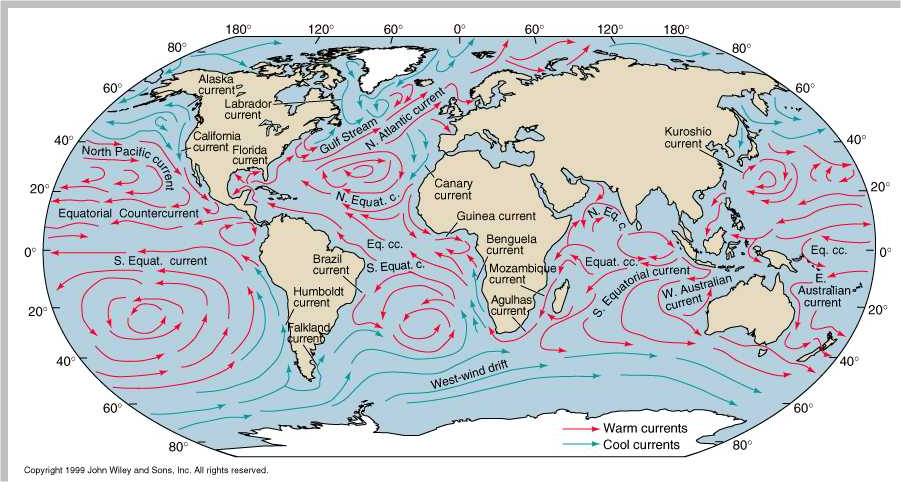

Sigamos con el clima: la circulación oceánica.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Hoy continuaremos con los condicionantes del clima de los que hemos venido hablando durante varios posts.

Una vez comprendida la circulación atmosférica, es el turno de la circulación oceá¡nica, que tiene notable injerencia en las condiciones del clima regional y local.

Muchas de las cosas que veremos hoy se irán completando cuando hablemos de la dinámica marina, pero a los efectos de relacionar los océanos con el clima, esta síntesis de hoy es suficiente.

Recordemos, antes de avanzar más, que tanto la circulación atmosférica como la oceánica son dos sistemas complejos, que además se relacionan entre sí, aumentando la complejidad. Por tal motivo, en este primer encuentro sólo les haré un recuento somero de los rasgos más importantes de la circulación oceánica, pero no duden de que en otros posts podemos profundizar algo más sobre el tema.

¿Qué formas de circulación oceánica existen?

Básicamente hay un sistema de circulación superficial y otro profundo, ambos relacionados entre sí, y con otros muchos fenómenos no solamente climáticos sino también geológicos y geomorfológicos.

De las nociones más básicas de ambos hablaremos a continuación.

¿Cómo es el modelo general de circulación superficial, y a qué se debe?

El sistema de circulación oceánica superficial tiene mecanismos muy parecidos a los de la circulación atmosférica, de la que ya he hablado en otro post; pero se diferencia de ella, sobre todo por sus grados de libertad de movimiento. Mientras que en la atmósfera el aire circula sin límites físicos materiales, el agua del océano sólo puede moverse dentro de los márgenes sólidos que la contienen, es decir, fondo oceánico, y costas circundantes.

Por otra parte, en ambos casos hay una fuerte influencia de los movimientos rotacionales de la Tierra, y su consecuencia, la fuerza de Coriolis.

Las corrientes superficiales del océano tienen como principales impulsores a la convección térmica y los vientos.

Si bien todos los detalles de la generación de las corrientes se siguen estudiando y hay diversas opiniones al respecto, precisamente debido a la complejidad que mencioné más arriba, se pueden señalar algunos mecanismos básicos.

En principio, al girar el planeta hacia el este, la inercia de la masa hídrica, la retrasa un tanto, recostándola sobre el borde occidental de cada uno de los océanos, donde se inicia el mecanismo de compensación, que ayudado por los vientos dominantes crea las mayores corrientes superficiales. Ellas son la Corriente del Golfo en el Océano Atlántico, y la de Kuroshio en el Pacífico, que se mueven hacia el oriente.

Por supuesto, el mismo «apilamiento» de aguas en el occidente, crea un ligero déficit en el oriente de cada océano, que atrae «afloramientos» de aguas algo más profundas, que a la llegada de las que transportan las corrientes del Golfo y de Kuroshio, son desalojadas hacia el occidente, cerrando el ciclo más conspicuo.

Estas corrientes se mueven de modo dominantemente horizontal, y comprenden unas pocas decenas de metros de profundidad.

Por cierto, las dos corrientes mencionadas no son las únicas que existen, sino que localmente se reproducen ciclos de menor extensión pero con mecanismos no muy diferentes al mencionado.

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

¿Cómo es el modelo de circulación profunda, y a qué se debe?

Ya dije que las corrientes superficiales se mueven sobre todo con dirección horizontal, pero las corrientes profundas, en cambio, incluyen importantes componentes verticales, debido a que el mar está de alguna manera estratificado en cuanto a sus condiciones de temperatura y salinidad, y eso genera movimientos convectivos causantes de las corrientes que se denominan, precisamente por eso, termohalinas. (Termo= temperaura, halós= sales).

Así, las aguas más densas y frías que se generan en los polos, se mueven en profundidad hacia las zonas más cálidas, donde ascienden por su propio calentamiento, entre otras causas, y cierran el ciclo regresando hacia las mayores latitudes, como termohalinas cálidas y menos profundas.

¿Qué factores complican el modelo global?

Como ya dije varias veces, este modelo es una suuuuupersimplificación. En la realidad, hay que contar con el efecto de Coriolis que desvía las trayectorias teóricas; con las diferencias de salinidad que ocurren en las zonas próximas a las desembocaduras de los ríos; con los cambios estacionales que aportan precipitaciones que alteran la salinidad; con los efectos de contaminación natural y antrópica; y con muchos otros efectos que seguramente profundizaremos alguna vez.

En el caso de las corrientes superficiales, los cambios estacionales de los centros ciclónicos, que definen intensidades y trayectorias de los vientos, son también de gran importancia.

Y no podemos dejar de mencionar las oscilaciones como el Niño y la Niña, de los cuales ya les he hablado en otro post.

¿Qué efectos tienen sobre el clima y los fenómenos geológicos estas corrientes?

En principio, la llegada de corrientes cálidas a zonas frías, y viceversa, moderan los extremos climáticos en las zonas de influencia.

Pero por sobre todo, son vectores de gran importancia en la distribución planetaria de la radiación solar, que como les he explicado en otro post, genera temperaturas muy diferentes según su ángulo de incidencia. Se trata de verdaderas cintas transportadoras de calor.

Respecto a los fenómenos geológicos, en todos los fenómenos del ciclo exógeno, el clima es un factor condicionante, de modo que no hay que ser muy inteligente para ver la relación.

Y por otra parte, las corrientes marinas influyen en el cuarto balanceo, como les expliqué hace ya tiempo, con todo lo que eso significa para los procesos geomorfológicos y geológicos.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: Las imágenes que ilustran el post llevan incluidos los correspondeintes créditos.

El sismo en Mendoza-San Luis

Nuevamente nos sorprende la Tierra con sus espasmos. Ayer, un terremoímite entre San Luis y Mendoza.

Nuevamente nos sorprende la Tierra con sus espasmos. Ayer, un terremoímite entre San Luis y Mendoza.

Como ya tienen en el blog mucha información acerca de la génesis de los sismos, los remitiré a esos posts para saciar su curiosidad, y hoy me limitaré a darles las caracterÃsticas especÃficas de este evento en particular.

¿Dónde y cuándo tuvo lugar el fenómeno?

El sismo tuvo su epicentro en un punto localizado unos 77 km al sudoeste de San Luis y 198 km al sudeste de Mendoza.

Más específicamente se lo puede situar a unos 60 km al sudeste de la localidad de La Paz , con coordenadas 33,728° de latitud sur y 66,978° de longitud oeste. Se calculó la profundidad del hipocentro, en alrededor de 14 km. Se trata pues, de un terremoto somero, y es por esa escasa profundidad que pese a no tener una magnitud elevada, se ha sentido con cierta intensidad a gran distancia.

El episodio ocurrió el martes 19 de noviembre a las 20 h 10 m 40 segundos de la hora local UTC, lo que corresponde a las 23 h 10m 39s de la hora de Greenwich.

La magnitud fue de 6,3.

¿Cuáles fueron sus efectos?

Afortunadamente no hubo víctimas reportadas y tampoco daños materiales de importancia. No obstante, pudo sentirse en amplias zonas del territorio nacional, en los que la intensidad según la escala Mercali modificada, que incluye doce grados, no superó nunca los valores de VI. La mayor intensidad se registró en Desaguadero, Mendoza, precisamente con entre V y VI grados. En los restantes lugares la intensidad calculada fue descendiendo con la distancia, como es lógico.

En San Luis fue de V, en Córdoba de III a IV, es decir que solamente lo percibieron las personas en reposo, o se notó en los pisos altos, y en las oscilaciones de algunos objetos suspendidos. Yo misma ni me enteré hasta mucho después porque estaba bailando. 😀

En la Ciudad Autónoma de Bs As, alcanzó apenas grado II a III.

¿Y ahora qué sigue?

Como siempre, han comenzado ya algunas réplicas de magnitud 3 a 4, y eso debe tranquilizarnos porque indica claramente que hay una lenta liberación de la energía acumulada. Sí es probable que se produzcan nuevos sismos en las zonas en que se ha visto sacudida la misma placa o las placas aledañas, es decir en Chile y desde allí hacia el norte.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el lunes. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica)