Otro año desde el terremoto de San Juan, Argentina de 1944

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

El 15 de enero se recuerda un nuevo año desde la ocurrencia del luctuoso terremoto de la Provincia de San Juan, Argentina, y hoy intentaremos una explicación científica del evento.

¿Cuándo, cómo y dónde ocurrió el terremoto?

Como expresé en la introducción, el sismo tuvo lugar el 15 de enero, en el año 1944, a las 20 horas y 52 minutos.

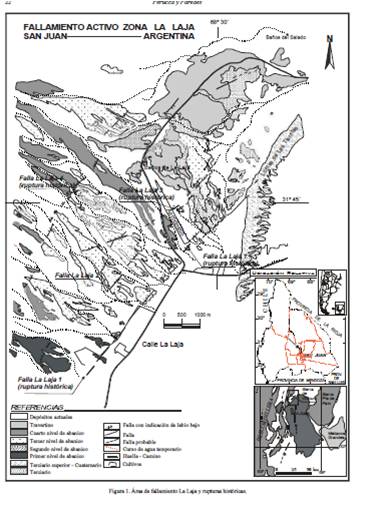

Su epicentro se localizó en las proximidades de la localidad de La Laja, Departamento Albardón, ubicada a unos 25 km al norte de la capital provincial sanjuanina, con coordenadas 31º 45′ S y 68º 30′ W, a una altura de 680 msnm, y en el marco del piedemonte suroriental de la sierra de Villicum,

El hipocentro se ubicó según los cálculos actuales a una profundidad de entre 11 y 16 km, es decir que buena parte de la violencia manifestada en superficie tuvo que ver con ese carácter tan somero.

Su magnitud Richter fue de 7,4 y la intensidad según la escala de Mercalli modificada se estipuló en IX grados.

Cabe recordar que San Juan se encuentra emplazada en la región de más alta sismicidad del país, estimándose que ocurren al menos dos terremotos de gran magnitud (superior a 7) en cada siglo, aunque en el último sucedieron tres: el de 1944, considerado el más destructivo en la historia registrada de Argentina, el de 1952 y el de 1977.

¿Qué efectos principales tuvo?

Según las fuentes consultadas el número estimado de víctimas humanas varía entre 5.000 y 10.000, o hasta 15.000. No obstante, un cálculo confiable podría ubicar el número en 8.000.

Respecto a las construcciones, se considera que el 80% sufrió una destrucción parcial o total. Esto tuvo que ver, no sólo con la violencia del evento, sino también con la relativa precariedad de las edificaciones, en general muy anteriores al conocimiento de los principios más básicos de la construcción sismorresistente.

¿Cuál es el marco geológico de la zona afectada?

Desde hace décadas, se considera que la zona de fracturación de La Laja está dentro del Sistema de Fallamiento Cuaternario de la Precordillera Oriental, típicamente formado por un sistema de fallas con rumbo submeridional, de carácter inverso y superficialmente de bajo ángulo. Se trata de fallamientos paralelos o subparalelas, con buzamiento al este.

Estas estructuras generan un cabalgamiento de sedimentitas continentales terciarias sobre depósitos aluviales y travertinos del Cuaternario. Las escarpas resultantes presentan su cara libre hacia el oeste y alturas que cubren un rango de entre pocos centímetros hasta decenas de metros.

La zona del sismo presenta cuatro fallas principales, todas denominadas La Laja, y numeradas de 1 a 4, en dirección desde el este al oeste.

¿Cuál fue la explicación clásica?

En su momento, se atribuyó todo el desplazamiento y la ruptura causantes del sismo a la falla La Laja 1, o La Laja a secas, que como dijimos es inversa, buzante al este con bajo ángulo en superficie. Allí se estableció un desplazamiento vertical máximo de 0,60 m y una longitud de ruptura máxima de 8 km.

No obstante, más adelante quedó demostrado que esa explicación no es compatible con los resultados de aplicar relaciones empíricas desarrolladas con posterioridad por diversos autores como Slemmons en 1974, Matsuda en 1977, o Wells y Coppersmith en 1994, para un sismo de M=7,4 generado en una falla inversa.

¿Qué se estableció con la aplicación de nuevas mediciones?

Perucca y Paredes, en el trabajo que se cita más abajo, realizaron una minuciosa revisión en terreno de las otras fallas cercanas, estableciendo que las denominadas La Laja 2, 3 y 4 también se reactivaron durante el sismo de 1944 y que casi con seguridad, la energía liberada en ese evento, se repartió entre las cuatro fallas.

Entre las evidencias que mencionan, se cuentan escarpas de pocos centímetros, grietas con vegetación, vegetación alineada y pequeños barreales de falla, todo lo cual se ha conservado por la aridez y bajo potencial erosivo de la región afectada.

Los mismos autores aplicaron las relaciones empíricas para falla inversa mencionados más arriba, y obtuvieron resultados de magnitud máxima probable para un sismo, siempre inferiores a siete.

Para alcanzar la magnitud de 7, 4, que se registró el 15 de enero de 1944, tanto los desplazamientos máximos, como las longitudes máximas de ruptura, deberían haber sido notablemente superiores a los registrados de manera efectiva.

En cambio, al aplicar la sumatoria de los distintos tramos de falla correspondientes a La Laja 1, La Laja 2, La Laja 3 y La Laja 4, que son paralelos entre sí, se alcanza la magnitud y también las características registradas en el sismo ocurrido en 1944.

Reconocer estos comportamientos es de suma importancia para delimitar de manera confiable las áreas de riesgo y para sentar las bases de una adecuada planificación urbana.

En los hechos, la zona urbanizada del departamento Albardón se viene expandiendo precisamente hacia el norte, donde se encuentran las fallas activas.

Los análisis en suma, no pueden simplificarse hasta el extremo de considerar que un evento de gran magnitud responde al corrimiento de una única falla. Si el sistema en su totalidad no se tiene en cuenta, siempre se obtendrán valores inferiores a los del riesgo real.

Bibliografía consultada:

Perucca,L.P., y Paredes, J.de D. 2003. Fallamiento cuaternario en la zona de La Laja y su relación con el terremoto de 1944, Departamento Albardón, San Juan, Argentina. . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 2003, 20(1)

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es del trabajo mencionado en la bibliografía.

Otro cuento de Eduardo Galeano

Otra vez, del libro «Bocas del tiempo» ISBN 950-895â-60-5, elegí un texto que alude al hielo y su presencia en el paisaje.

Voces

Pedro Saad caminó sobre las aguas del río Volga, que el invierno había congelado. Fue en el centro de Rusia, una tarde de mucho frío. Él estaba solo, pero acompañado: mientras andaba iba sintiendo, a través de las gruesas suelas de las botas, la vibración del río que estaba vivo bajo el hielo.

El interés particular que reviste este cuento, es que ilustra poéticamente el fenómeno por el cual, un espejo de agua se congela desde arriba hacia abajo, tal como lo expliqué en un post de lunes.

Concepto general sobre orogénesis y epirogénesis

Después de haber avanzado sobre temas como la estructura interna de la Tierra, el concepto general de la Tectónica Global, y la teoría de Wegener sobre deriva continental, es un buen momento para hacer un breve paréntesis e introducir otras nociones que servirán de base para comprender un sistema tan complejo.

Después de haber avanzado sobre temas como la estructura interna de la Tierra, el concepto general de la Tectónica Global, y la teoría de Wegener sobre deriva continental, es un buen momento para hacer un breve paréntesis e introducir otras nociones que servirán de base para comprender un sistema tan complejo.

En efecto, para terminar de armar el enorme rompecabezas del actual paradigma de la ciencia geológica, es importante comprender un inmenso proceso denominado Isostasia, y que será tema de uno o dos posts muy detallados en el futuro.

Hoy sólo mencionaremos el marco en que ella se inscribe, esto es, los movimientos epirogénicos, y su contrapartida, los orogénicos.

¿A qué etimología responden las palabras orogénesis y epirogénesis?

La palabra orogénesis se compone con dos raíces y un sufijo, todos del idioma griego. Las raíces son: «orós»= montaña, y «gen» = producir o generar; y el sufijo es «-sis», que indica acción. En definitiva, orogénesis es, etimológicamente, el proceso de generar montañas.

Con la misma lógica se genera la palabra epirogénesis, en la que sólo cambia la primera raíz, que es ahora «epeirós», que significa continente. Es decir que en su primera utilización, designaba el proceso de generar continentes.

¿Cómo se entendían originalmente esos términos?

De acuerdo con lo explicado en el párrafo anterior, en la escuela primaria, casi hasta 1990, cuando todavía las enseñanzas geológicas eran muy rudimentarias (al menos en nuestro país), solía decirse que los continentes eran formados por la epirogénesis, y las montañas por la orogénesis. Una simplificación extrema, que en nada responde a los sistemas complejos que hoy reconocemos bastante mejor.

Y eso, a contrapelo del saber científico que ya había cuestionado esa dicotomía casi un siglo antes, pero eso es tema para la siguiente pregunta.

¿Cómo se entienden hoy los conceptos de orogénesis y epirogénesis?

En 1890, G.K. Gilbert (de quien deberé hacer un post alguna vez) fue quien introdujo los términos que nos ocupan, señalando que unos (los orogénicos) eran dominantemente horizontales, y los otros principalmente verticales, y asoció a cada uno con un resultado específico como vimos ya más arriba.

No obstante, ya en 1919, H. Stille, señaló que los términos debían usarse con un nuevo significado, y no para referirse a los resultados. Efectivamente hasta ese momento, se pensaba en términos de montañas versus continentes, pero tanto unas como otros proceden de combinaciones muy intrincadas de diversos fenómenos y sus interacciones.

Luego de esta importante crítica, los términos oro y epirogénesis, acotaron notablemente su significación, para encontrar su lugar muchas veces complementándose en la construcción de cordilleras y cuerpos continentales.

En su nueva interpretación, los movimientos epirogénicos son radiales respecto al elipsoide que representa a la Tierra, y afectan enormes extensiones, como las masas continentales casi en su totalidad; mientras que los orogénicos son tangenciales a él, tal como les he dibujado en el esquema ilustrativo, y tienden a ser algo más localizados, por ejemplo en bordes continentales. Y repito, tanto unos como otros participan completándose mutuamente para generar todo el relieve continental y oceánico, incluyendo sus cordilleras.

¿Qué más puede aportarse respecto a la epirogénesis?

Los movimientos epirogénicos se consideran negativos si provocan hundimiento, y positivos si causan elevación continental. Esto explica en gran medida las ingresiones y regresiones marinas, pero eso ya es tema para otro post venidero en el futuro,

No obstante, como ya sabemos que la esquematización didáctica nunca es respetada por la Naturaleza, si bien los movimientos epirogénicos son dominantemente radiales, pueden incluir a veces una cierta desviación que genera basculamientos de hasta 15º, que según veremos más adelante también admiten una explicación alternativa.

La epirogénesis en suma no causa siempre ascensos y descensos según planos ideales, sino que, al disminuir el movimiento al alejarse de los centros activos, pueden generarse curvaturas, que se denominan anteclises si tienen la convexidad hacia arriba y sineclises si presentan su concavidad hacia la superficie. También hay otra explicación para estos relieves, según veremos en la respuesta a otra pregunta más abajo.

Anteclise y sineclise son términos que se asemejan a los utilizados en las estructuras plegadas que estudiaremos más adelante, pero debe señalarse la diferencia con ellas. Ni anteclise ni sineclise aluden a pliegues, se trata simplemente del resultado de la mayor o menor distancia recorrida en el levantamiento o hundimiento, por los centros y los bordes de las áreas afectadas.

En los anteclises por lo general se encuentran rocas cristalinas, porque funcionan como superficies de erosión. En los sineclises, en cambio, la concavidad funciona como cuencas de acumulación, por lo que suelen dominar las rocas sedimentarias.

Debido a las grandes extensiones involucradas, localmente se relacionan con relieves monoclinales o aclinales, pero eso también será tema de otro post más adelante, cuando estemos estudiando las deformaciones locales de las rocas.

¿Qué procesos dominantes son la causa de la orogénesis y la epirogénesis?

La orogénesis es principalmente resultante de los movimientos de las placas tectónicas a nivel de sus bordes y contactos, asunto que lentamente venimos analizando; mientras que la epirogénesis es causada por la isostasia, que nos dará tema para uno o más posts, porque es un típico apasionante, ya van a ver.

¿Existe alguna otra forma posible de movimientos masivos de la corteza?

El geofísico ruso Beloussov ha señalado, muy criteriosamente, que una clasificación binaria de los grandes movimientos de la corteza podría resultar insuficiente para explicar todos los procesos y relieves que pueden observarse, por lo cual propuso lo que llamó «movimiento oscilatorio», que sería una mejor manera de explicar los basculamientos que mencionamos más arriba, y que en general se atribuyen a diversas velocidades de ascenso y descenso entre un borde y otro de las grandes áreas afectadas, según les conté antes.

Por su parte, King, que ha trabajado sobre todo en amplias áreas africanas ha propuesto otro tipo de movimientos a los que responderían los arqueamientos extensos que describimos anteriormente. Él denomina a ese proceso cimatogenia.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

Calendario especial para Geólogos y Geógrafos

Alguien a quien me une un profundo cariño, me ha hecho este regalito para iniciar el año. Pienso que puedo compartirlo con ustedes, porque sé que les va a encantar. Es una producción del Instituto Geográfico Nacional del Gobierno de España. Disfrútenlo como yo, y sepan que en él se inspirarán algunos futuros posts del blog.

Graciela L. Argüello on Scribd

Un gran abrazo y hasta el lunes. Graciela