Archivo de la categoría ‘Turismo geológico’

¿Qué son las cavernas volcánicas?

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Hace no mucho tiempo, les expliqué cuáles eran las partes que constituyen un volcán. Relacionado con ese tema, surge este otro, ya que las cavernas volcánicas comienzan siendo parte constitutiva de un aparato volcánico, pero no siempre ocurren, y a veces se abren al exterior a tanta distancia del centro eruptivo, que podemos intentar comprenderlas como unidades del paisaje relativamente independientes.

Así, pues, veamos qué podemos aprender sobre el tema.

¿Qué es una caverna volcánica?

Se denomina así a las aberturas que conectan zonas subsuperficiales con el exterior, pero que se encuentran generadas por el enfriamiento de lavas y/o flujos piroclásticos, que se desplazan ya en superficie. Algunas son simples cuevas de pequeño tamaño, y otras en cambio tienen una enorme extensión. En la foto, me ven en el ingreso de una caverna que se extiende por al menos un centenar de metros sin interrupción, en la isla de Rapa Nui.

Cualquiera sea su dimensión, las cavernas volcánicas se forman a partir de los mismos conductos por los que los materiales piroclásticos y las lavas son expulsados hacia la superficie del terreno, normalmente en topografías con una pendiente que permite a las lavas alejarse del centro ígneo inicial. En ese desplazamiento, el material se enfría y solidifica, en situaciones ligeramente diferentes, según veremos en seguida.

¿Qué tipos de cavernas volcánicas existen?

Debido a los comportamientos diferentes que resultan de las variaciones en composición química de las lavas, su contenido en gases, la temperatura exterior, etc., surgen al menos tres tipos de cuevas o cavernas volcánicas:

- Túneles de lava o lóbulos de drenado: suceden cuando los flujos de lava a lo largo del desplazamiento se solidifican desde afuera hacia adentro, como es lógico, y por ende, en el núcleo del cuerpo lávico el magma continúa fundido y fluyendo. En algún momento cesa la alimentación de material porque el pulso volcánico termina, y cuando toda la roca fundida escapa del conducto, queda la oquedad que llamamos caverna en general y túnel en este caso particular. Es el caso de la caverna de la foto.

- Cuevas de fragmentación: en este caso se requiere la coexistencia de piroclastos y lavas que también se enfrían desde afuera, generando costras rígidas, y que se fragmentan en el contacto entre la masa de piroclastos y la superficie de los flujos de lava, en respuesta a la fricción y las tensiones generadas en el desplazamiento. En esas porciones de ruptura, suelen generarse también espacios cavernosos, generalmente muy pequeños.

- Túmulos y crestas de presión: ocurren cuando los flujos de lava, al irse enfriando, pierden su capacidad dúctil y generan protuberancias, que al perder sustentación por el vaciado, se desploman dando lugar a cavidades de diferentes formas y tamaños. Precisamente cuando esas estructuras son muy pequeñ±as y orientadas hacia arriba, se las denomina respiraderos, porque por ellos se alivia la presión de los gases confinados en el interior de los flujos lávicos.

¿Cómo evolucionan las cuevas y cavernas volcánicas en el tiempo?

Como todo cuerpo expuesto, todos estos tipos de cavidades están sujetos a la erosión natural, pero también, a lo largo del tiempo han sufrido numerosas ocupaciones humanas, que muchas veces han modificado en alguna medida su forma y tamaño, y han dejado registros de interés arqueológico.

La resistencia a la erosión y meteorización de estas estructuras depende de su composición, y su estado, siendo en general más resistentes si son cuerpos de lava que si son materiales piroclásticos. Su duración no obstante, salvo intervenciones humanas es sólo medible en tiempos geológicos.

¿Qué importancia tienen?

En los albores de la historia antropológica fueron utilizadas como refugios y asentamientos, razón por la cual, como dije más arriba, suelen ser sitios de interés arqueológico, donde muchas veces se encuentran pictografías, restos de utensilios y fragmentos óseos que hablan acerca de la alimentación; pero que también son a veces sitios de disposiciones funerarias.

También para la Geología son de verdad interesantes, porque en su interior muchas veces pueden identificarse diferentes flujos individuales de lava, contactos entre lavas y brechas volcánicas, y numerosas microestructuras que relatan la historia del enfriamiento, entre muchas otras cosas.

Algunas cavernas, como la de Pucón en Chile que también tuve oportunidad de visitar, son sitios ideales para instalar la aparotología para el monitoreo de la actividad volcánica y sísmica asociada. Y ese seguimiento, de hecho se está realizando en el presente.

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

¿De dónde son las fotos que ilustran el post, y qué podemos agregar al respecto?

Tanto la foto en la cabecera como la del final del post son de la misma caverna en la isla de Rapa Nui (Pascua).

Debido a que la isla entera es de generación volcánica, está surcada por todo tipo de cavernas del mismo origen, pero hay también otras muchas cuevas excavadas por las olas en los acantilados y también excavacioens humanas y erosivas, de modo que no es sencillo establecer cuántas existen en realidad para cada tipificación genética.

Lo que es interesante es lo que quise mostrarles en la última foto, ya que en el interior, y a escasa profundidad existe una vegetación tropical, en parte natural, y en parte implantada por los nativos en el comienzo del siglo pasado, porque allí se refugiaban cuando comenzó la colonización europea, que fue cruenta y avasalladora.

Ocultos en las cavernas lograron sobrevivir pequeños clanes que conservaron, afortunadamente, una identidad cultural apasionante.

Ya antes, esta caverna y otras cuevas, volcánicas o no, habían sido utilizadas como refugios en las guerras entre clanes, por lo cual, se les dieron diversos usos fascinantes, pero eso ya es otra historia…

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

El desierto de Sonora, Arizona.

Como les prometí en su momento, lentamente iremos hablando de los lugares en el mundo que vale la pena conocer, sobre todo para un geólogo.

Como les prometí en su momento, lentamente iremos hablando de los lugares en el mundo que vale la pena conocer, sobre todo para un geólogo.

Hoy he elegido el estado de Arizona, en Estados Unidos, y dentro de él, un rasgo específico: su desierto de Sonora.

¿Dónde se localiza el desierto de Sonora?

El desierto de Sonora, cuyo nombre en inglés es Sonoran Desert, se encuentra en América del Norte, y se extiende entre Estados Unidos de América y México, con una superficie aproximada de unos 311.000 km². En Estados Unidos ocupa una amplia región de los estados de Arizona y California; mientras que en México se sitúa en el estado de Sonora, por el cual se lo ha denominado.

Esta región desértica también tiene que ver con el nombre del estado de Arizona, que según algunos historiadores habría sido acuñado por los pobladores españoles que llamaban al territorio «zona árida» (arid zone en inglés), y más tarde lo habrían deformado a la forma actual.

Hay también otras teorías, entre ellas, la que afirma que el nombre provendría del idioma vasco, en el cual Haritz Ona significa «Buen Roble», tipo de árbol muy abundante en ese espacio natural. Como quiera que sea, Arizona comenzó a pertenecer a los Estados Unidos recién en 1912, y a partir de allí progresó a partir de la construcción de presas y de sistemas de irrigación, que permiteron paliar la natural aridez.

¿Qué características tiene el desierto de Sonora?

El desierto de Sonora está lejos de presentar un paisaje homogéneo, lo cual ha permitido su subdivisión en diversas ecorregiones, como son el Valle del Bajo Colorado, las Tierras Altas de Arizona, la Llanura Sonorense, las Estribaciones de Sonora, y la Costa del Golfo Central. Algunos autores incluyen también las regiones de El Vizcaíno y La Magdalena, aunque muchos otros las consideran ajenas al Desierto de Sonora.

Estas divisiones responden al hecho de que tanto los estilos de depositación, como la preservación, y exposición desde el Plioceno al Holoceno, presentan amplias variaciones, además de los cambios en las comunidadades bióticas.

No obstante, puede generalizarse que el Desierto de Sonora presenta amplias extensiones de materiales aluviales, y acumulaciones locales de arena eólica, en amplias cuencas intermontanas, con escasa disección. Pueden encontrarse también algunos afloramientos basálticos.

Respecto a los elementos típicamente desérticos, se cuenta como el más importante, al Mar de Arena (Sand-Sea), que cubre un área aproximada de 5.500 km², con su centro alrededor de los 32° de latitud N, y los 114° de longitud W. Esto es, adentrándose en el continente desde las costas de California, hasta el delta del Río Colorado

Al oeste del Mar de Arena, se encuentra la Mesa de Sonora, que lo separa del Valle del Colorado.

Hacia el norte, en las tierras altas, se encuentra la Sierra del Rosario, que forma un inselberg granítico, con rumbo NW-SE.

A lo largo de la costa, hay afloramientos de una espesa secuencia de depósitos deltaicos del Pleistoceno, y también algunos depósitos de playa elevados hasta alcanzar una altitud de 8 m, y con probable génesis durante el Último Interglacial.

Respecto al clima del presente, es árido y entre cálido y templado. Las precipitaciones ocurren mayormente entre septiembre y diciembre, y alcanzan un monto anual de alrededor de 73 mm en el sur y 62 mm en el sur. En la misma forma cambian también las temperaturas, descendiendo sus valores de norte a sur, y a medida que se abandona la costa hacia el este.

Los vientos dominantes proceden del sur en verano, y del norte y noroeste en invierno y primavera. Patrones de vientos más localizados se producen por la circulación asociada al relieve.

¿Qué tipos de dunas hay en Sonora?

Como también prometí en el post de la semana pasada, toda la dinámica eólica y las dunas resultantes de ella, serán analizadas en profundidad en futuros posts, pero por hoy, les adelanto lo que sucede en el desierto de Sonora.

Existen en el Mar de Arena de Sonora, tres tipos principales de depósitos eólicos:

- Láminas de arena y zibar. Les adelanto que el zibar se forma con partículas algo más gruesa que la arena media y gruesa. Se podría considerar que se trata del nombre local para los sábulos.

- Dunas transversales o crecientes, de tipos simples, compuestos y complejos. Son cuerpos con eje medianamente recto, sin «cuernos» a favor ni en contra del viento.

- Dunas en estrella y parabólicas, (o inversas), compuestas o aisladas. Las primeras presentan diversos ejes, y las segundas presentan sus «cuernos» apuntando hacia la dirección de la que procede el viento. Las causas de estas formas las veremos en otros posts como ya les dije.

Un poco por fuera del Mar de Arena, existen dunas fijadas por la vegetación y simplemente lineales, o barjanoides, con no más de 3 a 4 m de altura.

La provisión de los sedimentos sería desde zonas de alimentación situadas al sur y al oeste, derivadas en última instancia del transporte del Río Colorado, lo que define un diseño general característico de casi todos los grandes desiertos, en el que las mayores estructuras se encuentran más o menos centralmente, con disminución progresiva del tamaño de los cuerpos hacia los bordes.

¿Qué puede decirse de su contexto geológico y geomorfológico?

El estado de Arizona forma parte de la provincia geológica de Cuencas y Sierras (Basins and Ranges), ubicada en el suroeste de los Estados Unidos.

Ya dijimos que es el Río Colorado quien aporta sedimentos al desierto, y de él puede decirse que constituye el límite geográfico entre los estados de Nevada y Arizona, y también entre Arizona y California. Sus principales afluentes son el río Gila, el río Pequeño Colorado, y el Bil Williams.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post es de Wikipedia.

Catamarca y sus dunas.

En un post ya lejano, les sugerí diez lugares de Argentina que un geólogo debería conocer, y luego se los fui presentando, según prometí en el primer momento.

En un post ya lejano, les sugerí diez lugares de Argentina que un geólogo debería conocer, y luego se los fui presentando, según prometí en el primer momento.

Cumpliendo esa promesa, hoy quiero contarles acerca de las dunas de Catamarca, un poco someramente por ahora, ya que más adelante vendrán también posts en los que explique en detalle qué son, cómo se forman y cómo evolucionan las dunas o médanos.

Pero hoy nos vestiremos de turistas curiosos, y haremos una visita introductoria, con sólo unas pocas explicaciones geológicas, para no aburrirlos.

Aclaremos que además de las dunas hay en Catamarca otros bellos paisajes dignos de conocer, pero he seleccionado esto en particular por lo que verán más abajo.

¿Qué se entiende por dunas en Geomorfología?

Como ya dije má¡s arriba, por ahora solamente les adelanto que una duna es una acumulación de arena generada por el viento, y formada por partículas con una granulometría dominante de aproximadamente 0,2 mm de diámetro promedio.

La formación y posterior evolución de las dunas es tan interesante, repito, que será analizada con más detalle cuando les vaya presentando la dinámica eólica y sus paisajes asociados.

¿Dónde se encuentran las dunas catamarqueñas?

Las importantes dunas de que vamos a hablar se conocen por el nombre del cercano paraje de Taton, y se encuentran dentro del Bolsón de Fiambalá, que a su vez se localiza unos 60 km al norte de la ciudad de Tinogasta, cabecera del Departamento homónimo donde está el campo eólico, en el oeste de la provincia de Catamarca.

El Bolsón de Fiambalá forma un valle semicircular y ha sido repetidamente cubierto por la arena eólica, generando al menos tres dunas bien identificables, que se encuentran entre las más altas de Sudamérica. Hay también dunas menores que llegan a ascender por las propias Sierras de Fiambalá.

Las coordenadas de la base de la mayor de las dunas son 27º 32′ S y 67º 34′ W.

¿Cómo es el contexto geológico y geomorfológico?

¿Qué características y qué origen tienen estas dunas?

Ya dijimos que las dunas son acumulaciones de arena, y las de Catamarca, en recientes mediciones arrojaron los siguientes resultados: Duna C, la situada más al norte se extiende desde los 1.735 msm en la base, hasta los 2.219 en la cima; la Duna B, en la parte media, ocupa las alturas entre 1.695 msm en el valle, hasta 1.421 m en su cúspide; y la Duna A, la más meridional, tiene en la base una altura de 1.615 msm, y en la cumbre alcanza los 2.845 msm.

Esto define, para la más alta, una diferencia de altitud entre la base y la cima, de 1.230 meters, lo que constituye la altura de la propia acumulación de arena.

Según las investigaciones más modernas, el suministro de arenas para estas dunas procede de los fanglomerados localizados al oeste, en la formación Medanitos. Las partículas más finas podrían también derivar desde el domo volcánico de Cerro Blanco, según lo acredita el alto porcentaje de vidrios volcánicos presente en la composición.

Todo el sistema se vio favorecido por el reciente aumento de aridez acontecido en el intervalo 1919-1957.

A ese respecto, recordemos las características actuales del clima local, que lo definen como de tipo continental semiárido, lo que se manifiesta en la gran amplitud térmica tanto diurna como estacional, una temperatura media anual elevada, y precipitaciones escasas y torrenciales. Durante el periodo estival, que se extiende entre Noviembre y Marzo, la temperatura puede llegar a los 43 o 44ºC.

¿Por qué esta zona ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos?

Ya en el comienzo del Siglo pasado, el Geólogo Doctor Alfred Stelzner, reconoció estas dunas entre las más altas del mundo, y las llamó «Sandgletscher», lo que puede traducirse como «glaciar de arena», término que alude a su movilidad, comparable a la del descenso de los ríos de hielo alpinos. En ese momento Stelzner estimó su altura en no menos de 800 metros, aunque hoy sabemos que es mucho mayor.

Sin embargo, no se lo consideró un sitio de interés turístico sino hasta muy recientemente cuando las carreras Dakar lo pusieron en el radar informativo del mundo, cosa no necesariamente afortunada para la preservación del lugar, que podría considerarse un parque geológico.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

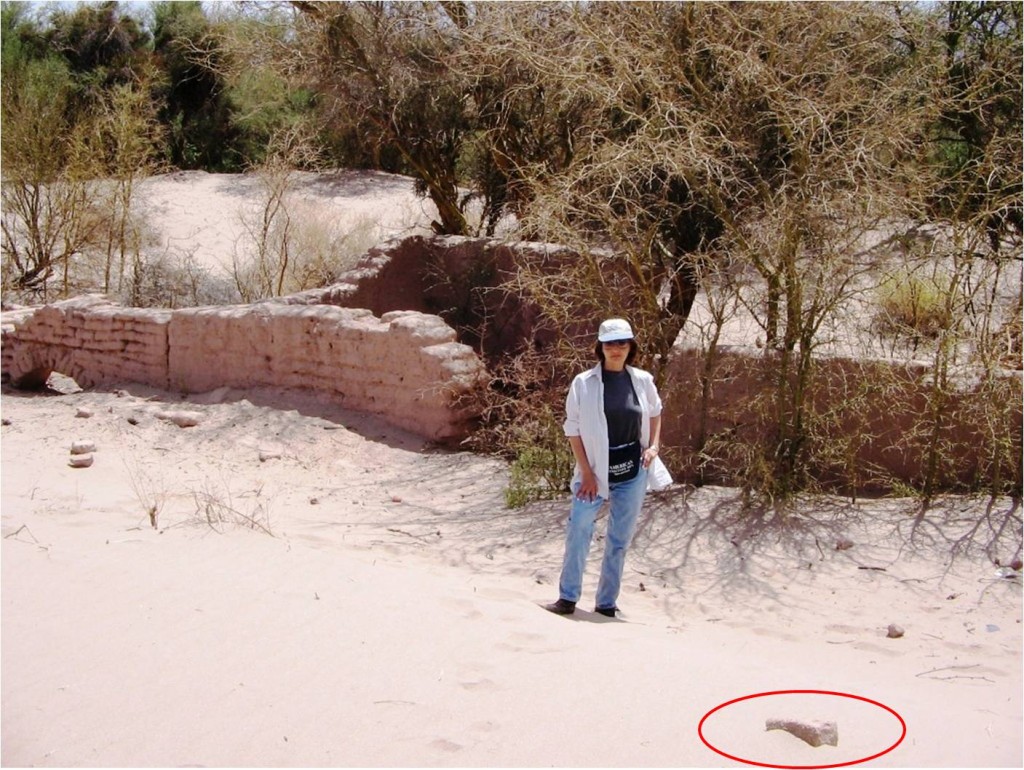

P.S.: En la foto que ilustra el post pueden verme, parada sobre el techo de una antigua vivienda que hace algunos años fue cubierta completamente por el avance de la arena. Lo que ven detrás mío es lo que queda de lo que una vez fue el parapeto de la terraza vecina. En un círculo algo por delante de mis pies, les he señalado lo que todavía aflora del viejo techo.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

¿Oro en la provincia de Córdoba, Argentina?

Como les he contado ya en otros posts, el oro es un metal que genera gran fascinación sobre los seres humanos, y por eso, lo he elegido para recorrer algunos tramos de la historia de la minería en Córdoba, Argentina.

Como les he contado ya en otros posts, el oro es un metal que genera gran fascinación sobre los seres humanos, y por eso, lo he elegido para recorrer algunos tramos de la historia de la minería en Córdoba, Argentina.

¿Se explotó alguna vez oro en la provincia de Córdoba, Argentina?

Sí, efectivamente, hubo diversos pulsos de explotación a lo largo de la historia, los últimos de los cuales están muy bien documentados, a diferencia de los que podrín haber tenido lugar en tiempos precolombinos, que se deducen sólo a partir de inferencias lógicas. Por eso, ahora voy a contarles esa parte de la historia de la que hay registros bien rastreables.

¿Dónde, cuándo y a cargo de quién comenzó la minería aurífera documentada en Córdoba?

Probablemente la explotación aurífera más productiva en la Provincia de Córdoba en la época de la Colonia fue la de las minas de San Ignacio, ubicadas en el Valle de Punilla, próximas a San Esteban, aproximadamente a 100 km de la ciudad capital, por la Ruta Nacional Nº 38.

Estas explotaciones estuvieron a cargo de los sacerdotes jesuitas, a quienes se atribuye también su descubrimiento, aunque es muy probable que hayan recibido la información de boca de los indígenas que «evangelizaban». Durante todo el siglo XVII, y hasta su expulsión, ordenada por el rey Carlos III de España en 1767, las minas fueron las más productivas de la región, en buena medida por el conocimiento técnico puesto en práctica por los sacerdotes.

La causa de la expulsión es hoy todavía motivo de controversias y múltiples interpretaciones, y aunque se atribuye a la acusación de haber sido los instigadores del Motín de Esquilache, cuyas causas también son discutidas, lo más probable es que tuviera que ver con el poderío económico que la Orden estaba alcanzando, y que amenazaba la propia supremacía monárquica.

Lamentablemente, al abandonar el virreinato, los jesuitas aplicaron la política de «tierra arrasada», es decir que iban cerrando los socavones, desmontando todos los implementos mineros, y ocultando piques y estocadas. Por esa razón transcurrirían tantos años hasta su redescubrimiento.

¿Cómo siguió luego su historia?

Tal como he señalado más arriba, los jesuitas trataron de borrar todo rastro de sus explotaciones mineras, no obstante lo cual, no pudieron eliminar la información de los documentos en que registraban sus actividades, una vez que ellos estaban en manos de instituciones ajenas a la Orden.

Fue así que algunos audaces decidieron buscar el oro que seguramente escondía aún el territorio. Veremos más abajo la interesante historia de uno de esos aventureros, que no llegó a la Mina de San Ignacio, sino a otra no demasiado distante: la de Oro Grueso.

Pero volvamos a la explotación de San Ignacio, riqueza que fue redescubierta en 1889, debido a las tareas preparatorias de las vías del ferrocarril que debía llegar a Cruz del Eje. En ese momento se alumbraron las vetas conocidas como San Ignacio, Delfina, Argina, Lucía y Pencales.

Si bien inicialmente hubo algunos intentos poco sistemáticos realizados por lugareños y aventureros enterados del descubrimiento, la explotación legal quedó finalmente a cargo de la empresa San Ignacio Minas Company, que inauguraría la primera planta de cianuración de la Argentina.

No obstante, la suerte de la extracción no fue siempre favorable, pues conspiraban en su contra la falta de conocimiento geológico y técnico, más la distancia a los centros de comercialización importantes, y el exiguo capital invertido por la compañía. Según crónicas de la época, el administrador llegó a marcharse sin pagar a los operarios, quienes obtuvieron un permiso legal para continuar la explotación hasta cobrarse la deuda pendiente.

Más tarde, en 1932 se produjo la mayor reactivación de la minería aurífera cordobesa, a cargo de Juan Minetti. Ese pulso favorable duraría sin embargo solamente unos ocho años en el distrito de San Ignacio, que luego se dedicó a la ganadería.

Durante su mejor época, el yacimiento de San Ignacio fue el lugar donde se extraía la mayor cantidad de oro en Córdoba; tanto que en su planta concentradora se procesaban hasta 500 toneladas diarias de material, con una ley de entre 18 y 300 gramos de oro por tonelada. La longitud total de galerías para explotar las vetas conocidas, alcanzaba los 650 m.

¿Hubo otros distritos auríferos explotados en Córdoba?

Sí, efectivamente, se puede mencionar también el distrito de La Candelaria, donde en 1936, el Sr. Antonio Podestá extrajo material aurífero de las minas Chita, Mimí, Nata, Clementina y Nené.

Y existían también otros distritos auríferos en Córdoba, como Paso del Molle, Paso del Carmen, Los Gigantes o Ciénaga de Britos, por ejemplo.

¿Qué es Oro Grueso?

Se trata de otra mina del distrito correspondiente al noroeste cordobés, ubicada a 45 km de La Falda, que fue- como adelanté más arriba- descubierta y explotada por un aventurero español llamado César Pascual, que conocía las crónicas en que se mencionaban las antiguas explotaciones jesuíticas, y que llegó avalado por el título de «adelantado en minería», más o menos equivalente al técnico minero de hoy.

Pascual tenía 28 años y mucha iniciativa, de modo que contrató a baqueanos muy conocedores del área y recorrió piqueta en mano, el río La Candelaria.

En el Cerro que por entonces se llamaba «de los Gómez», encontró en 1875, un bochón de 14 kilos mayormente de cuarzo, del que se extrajo material para un lingote de 930 gramos, que fue luego donado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, por su relevancia histórica. Al tamaño de ese hallazgo se debe el nombre de Oro Grueso que hasta hoy ostenta el lugar.

A partir de ese momento, y por el primer ciclo, Pascual trabajó en 10 socavones, con 100 mineros criollos que trabajaban de manera precaria y artesanal. En algún momento, los primeros operarios se fueron alejando de la mina, fundamentalmente por sus temores supersticiosos. En efecto, comenzaron a esparcirse historias de ruidos extraños procedentes de las profundidades de las minas; y comenzó a relacionarse al «gringo Pascual» con actividades de magia negra; rumores seguramente abonados por sus trabajos con ácidos- que liberaban «extraños vapores»- en el laboratorio donde purificaba el oro.

Cuando los criollos se fueron marchando, lejos de bajar los brazos, Pascual se asoció con dos ingleses y un norteamericano, que habían sido sus compañeros de estudios en España, lo que le permitió adquirir maquinaria moderna (para la época) y acceder a mercados internacionales para vender su producto. Esto le permitió extender su explotación hasta el número de 80 socavones, con oro de ley que variaba entre 5 y 175 gramos por tonelada. Pero en Oro Grueso, se beneficiaba también plata, hierro y cobre.

¿Qué hay hoy en Oro Grueso?

Debido en parte al propio agotamiento del recurso, y en parte a las nuevas legislaciones que impiden la extracción de metales a cielo abierto, por razones ambientales, hoy Oro Grueso es una posada en la que se puede descansar y al mismo tiempo realizar turismo minero.

Toda la maquinaria y los elementos de trabajo minero que se usaron en el S XIX se han conservado en la vivienda o en sus alrededores. En la posada misma se conservan, tanto el mobiliario antiguo como la vajilla de plata y la cristalería fina traída de Castilla La Vieja.

Puede visitarse la Mina de Oro Grueso en una longitud de 150 metros aproximadamente. Si bien en la zona existen 200 minas en total, y dentro del campo de Oro Grueso hay entre 30 y 40, la única que cuenta con habilitación para recibir turismo en visitas guiadas, es Oro Grueso.

Algunas otras se denominan: La Barranca, La Quinta, Niño Dios, Los Ingleses, Porvenir y La Cascada, por ejemplo. Todas están debidamente estudiadas y mensuradas.

Si este post les ha gustado como para llevarlo a su blog, o a la red social, por favor, mencionen la fuente porque esta página está registrada con IBSN 04-10-1952-01.

Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La imagen que ilustra el post es de esta página.